广东高新技术产业发展现状、问题和对策

2020-08-27王韵霏隋艳颖

王韵霏,隋艳颖

(广东省发展和改革研究院,广东广州510030)

0 引言

如今,发展高新技术产业已成为国际竞争的主流,大力发展高新技术产业是促进产业结构转型升级、提高劳动生产率和经济效益的关键。谁能优先抢占高新技术发展的制高点,谁就能在未来竞争中赢得优势,掌握发展的主动权。广东作为我国高新技术产业发展的前沿地,经过近40年的努力,已经打下了良好的发展基础,取得了不俗的成绩。

1 广东高新技术产业发展现状

1.1 高新技术产业已形成一定规模

一是高技术制造业规模不断扩大。2019年,广东规模以上高技术制造业工业增加值达10 746.61亿元,比上年增长7.3%,其中电子及通信设备制造业增加值为9 227.08亿元,发展态势尤为强劲;高技术制造业在工业中的占比不断增加,占规模以上工业比重从2013年的25.1%增加至2019年的32.0%,为广东经济高质量发展提供了强大的动能和支撑[1]。二是高新技术服务业快速发展。2018年广东研发设计与其他技术服务、信息服务增加值分别为2 164.62亿元和4 692.41亿元,合计占生产性服务业比重为24.5%,比上年提高3.4个百分点[2]。三是高新技术企业数量不断增加。2019年共有10 528家企业被认定为广东省高新技术企业,是2013年(451家)的23倍[3];拥有众多大型龙头高新技术企业,据《中国企业创新能力百千万排行榜(2019)》显示,在全国百强企业和千强企业中,广东分别占比为26%和20%,位居全国第一[4]。

1.2 高技术制造业效益持续提升

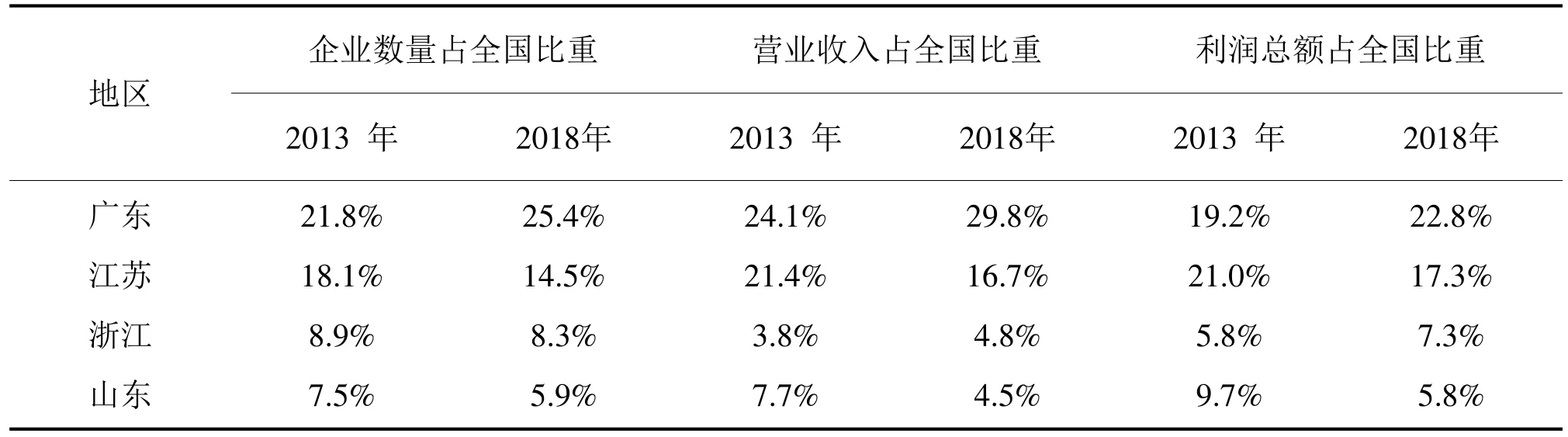

2018年,广东规模以上高技术制造业企业数达8 525家,占全国比重为25.4%;实现主营业务收入43 932.72亿元,利润总额为2 210.26亿元,排名居全国之首,并与其他主要省份拉开差距(见表1)[5-6]。高技术制造业的劳动生产率显著提高。2018年,广东规模以上高技术制造业企业实现人均营业收入119.4万元,比2013年增长了62.9%;劳动生产率为27.7万元/人,比2013年增长了59.2%[4]。

表1 广东与国内其他主要省份规模以上高技术制造业发展情况对比

1.3 高新技术企业研发投入力度不断加大

一是高技术制造业研发投入力度不断加大。2018年,广东规模以上高技术制造业企业R&D经费内部支出达1 124.70亿元,比2013年增加70.1%,占规模以上工业企业R&D支出比重的53.4%,占全省企业R&D资金投入的47.5%,占全社会R&D投入的41.6%[6-7]。二是研发机构覆盖率逐步扩大。在规模以上高技术制造业企业中,有4 858家企业设立研发机构,研发机构覆盖率达57.0%,高于规模以上工业企业的研发机构覆盖率18.6个百分点[8]。

1.4 高新技术企业研发产出明显增多

一是专利申请量质齐升。2018年广东规模以上高技术制造业企业专利申请量为10.55万件,其中发明专利申请量有5.92万件,分别比2013年增长112.3%和91.0%[6];平均每万名从业人员拥有发明专利数量为160.9件,是全省从业人员平均水平的4.8倍。二是研发成果转化力度增强。2018年规模以上高技术制造业企业开发新产品达38 526项,为全国之首;实现新产品销售收入20 850.97亿元,比2013年增长113.4%,占营业收入的比重为44.6%[8]。

2 广东高新技术产业发展存在问题及原因分析

2.1 高新技术产业发展不平衡

从产业结构看,广东电子行业(包括电子及通信设备制造业和电子计算机及办公设备制造业)发展较好,在全国甚至世界范围内占有较大比重,但其他高新技术行业发展相对缓慢。规模以上企业中,2018年电子行业高技术企业数占高技术企业总数比重高达84.1%,工业增加值占比90.0%,营业收入占比92.7%,利润总额占比79.3%[5-6]。其他五大行业企业数量少,经济总量也较小,如规模排名第2位的医疗设备及仪器仪表制造业在工业增加值、营业收入和利润总额的占比则分别仅为9.2%、4.4%、3.0%和7.2%[5]。高新技术产业过于集中在电子行业,不利于其他产业向高技术发展,尤其是不利于传统产业转型升级。从区域分布看,高技术制造业企业主要集中在珠三角城市,其中,广州、深圳、东莞和惠州在企业数、营业收入和增加值方面均居广东前4位;粤东西北地区发展较为落后,高技术制造业企业数、营业收入和增加值占全省比重分别仅为3.8%、3.9%和4.3%[6]。分析认为,高新技术产业主要依托于资金、智力资源和技术力量,而广州、深圳和东莞等珠三角城市在工业基础、科技力量、高层次人才集聚、交通运输、对外开放和政策方面都有突出优势,因此高新技术产业呈现依附于大城市发展的特征。另外,由于受到虹吸效应的影响,广东省内其他城市的高新技术产业发展越来越迟缓。

2.2 高新技术产业链高端受制于人

自2018年中美经贸摩擦以来,以美国为首的西方国家对我国高科技产业企业进行持续打压,对关键技术和零部件高度依赖进口的我国高新技术企业影响巨大,广东高新技术产业暴露出核心技术供给不足,关键零部件、重大装备及原材料等受制于人,以及“高精尖”人才缺乏的短板。从广东的支柱产业来看,电子信息和汽车产业对外科技依赖度较高。在软件方面,如电脑、手机的智能操作系统等核心软件基本被美国垄断,而华为在中美经贸摩擦下推出的鸿蒙操作系统仍面临应用生态支撑缺乏的问题;在硬件方面,电子信息的集成电路、接触式图像传感器等关键零部件和显示材料合成设备、提纯设备等重要装备严重依赖日韩进口,高性能汽车控制器和变速器等关键零部件也主要从欧美等国家和地区进口;在原材料方面也受制于日本,因其掌控着全球近八成的硅晶圆、光刻胶等关键半导体原材料的生产。由此可看出,广东高新技术产业的研发投入虽然大,但创新以引进技术后再进行应用型技术创新为主,集中在集成、消化吸收和利用方面,对基础创新重视不足,原始创新能力较低,推动产业向价值链高端跃迁的动力明显缺失。此外,广东的人才支撑力不强。一方面,在电子电气等重点领域培养的硕士、博士远不能满足高新技术产业发展的需求;另一方面,美国的科技封锁使我国引进海外人才受到极大限制,华裔人才归国奉献也受到百般阻挠,因此,国内、省内均亟需培养一批对口领域的本土“高精尖”人才。

2.3 高新技术产业相关体制机制尚未发挥最大效应

广东集中了国内数量最多的高新技术企业,但企业质量良莠不齐,导致高新技术产业整体发展水平不高。一是对高新技术企业的优惠政策扶助力度不足。现行的税收优惠政策主要是对企业所得税进行减免,是一种事后的利益让渡,但直接针对事前研发设计的优惠政策较少,不利于提高企业自主研发的主动性。二是企业资质认定和审查方面存在漏洞。比如,在申报高新技术企业的基本条件中,要求企业必须拥有自主知识产权,有些企业会以过时知识产权或借助非本企业的知识产权模糊申报,导致部分被认定为高新技术企业的市场主体徒有虚名,并不具备相应实力。三是多数高新区缺乏相对独立的权限。当前,广东多数高新区采用部分授权型的管理模式,即高新区管委会拥有行政、土地开发建设和社会管理权,但在关键的财政、土地审批和建设规划等方面并无获授权[9]。事权、财权难以统一,降低了高新区的市场效率,弱化了其对新产业、新经济的培育功能。四是部分高新技术企业的管理模式与企业特点不匹配,如企业内部行政人员和技术人员未严格区分,技术人员不免要分身处理行政事务,存在不懂技术的人去管理技术团队,导致技术人员整体效率降低。

3 推动广东高新技术产业发展的对策建议

3.1 梳理关键领域对外依赖情况,努力维持高新技术产业国外供应链稳定性

全面梳理广东高新技术产业重点地区和行业企业的上下游环节以及供应链配套的对外依赖情况,防范西方国家恶意的高科技打压,警惕新冠肺炎疫情影响所带来的核心技术、关键零部件和设备的断供风险,尤其对电子信息、汽车等广东支柱产业,围绕对欧美等西方国家依赖性较强的环节,尽快了解其他国家可替代的技术、原材料、设备和产品情况,分散全球布局,同时大力推动国产替代,维护供应链安全。对日韩依赖性较强的环节,要加强谈判与合作,维持贸易稳定性,并力争在开放合作中形成更具创新能力的产业链。

3.2 集中力量补缺补链,搭建区域内重点高新技术产业全链条

一是要围绕操作系统等软件技术、光刻胶等原材料,以及接触式图像传感器、高性能控制器等关键零部件和其他重点高新技术产业的薄弱环节,整合政产学研力量与科研资源,推动行业企业上下游协同攻关,力争在关键核心技术上有所突破,发明和应用一批具有自主知识产权和核心竞争力的高新技术。二是要充分发挥产业链条乘数效应,以智能制造为主攻方向,以深化先进制造业与信息技术融合发展为切入点,依托深圳、东莞、惠州等地的创新能力,发挥广州、佛山、东莞、珠海等地的制造业优势,借助广州、深圳及港澳的金融实力和自贸区平台,力争构建区域内完整的产业链条,增强高新技术产业自主控制能力。三是要积极开拓医药制造、医疗设备、航空航天器及设备、信息化学品等规模较小的高新技术产业的研发制造和市场应用,提前在粤东西北谋划相关产业环节,实现高新技术产业在广东省内均衡布局。

3.3 加快对5G行业的全面扶持,促进高新技术产业重点领域突破发展

当前,随着5G在国内步入商用,5G已成为高新技术产业的重要增长点,也是全球地缘政治技术竞争的关键。“要砸大钱、花大力气”,加大5G行业科研经费的政府投入力度,在世界范围内保持技术领先优势,抢占全球技术高端。进一步出台5G行业项目审批、产业用地、税收优惠等方面的优惠政策,助力行业龙头企业与上下游配套企业快速成长并形成市场规模,构建广东省内完整的5G产业链,促进5G在智能家居、智慧城市、先进装备制造等场景的应用,将广东建设成为世界级5G产业集聚区和应用示范区,推动广东高新技术产业向更高层次发展。

3.4 集聚“高精尖”人才,提升基础研究能力,为高新技术产业创新发展提供关键支撑

在人才引进和培育方面,一是要围绕广东建设国家科技产业创新中心的人才需求,依托龙头企业、科研院所和重大科技项目,引进具有重大原始创新能力的科学家、科技领军人物和科研团队,推动广东在重大科技前沿、关键核心技术和自主知识产权上实现突破;二是要积极帮助有意愿的华裔、华人科学家归国置业。三是要更加重视本土人才的培育。围绕广东高技术制造业重点领域,设置一批为高端电子信息、信息技术、智能制造、高端装备制造、生物医药、新材料、新能源等重点领域服务的学科,提前培养高新技术产业所需人才。

在基础研究能力提升方面,超前布局前沿领域基础研究,从预研、新建、推进和提升4个层面逐步完善基础研究能力建设体系,加快布局和建设大科学装置、高技术基础设施和交叉研究平台,推动基础研究和应用基础研究之间的有效衔接,为高新技术产业发展奠定夯实基础。

3.5 完善高新技术产业管理体制机制,促进动力、效率最大化,加快高新技术企业、园区和产业发展建设

一是要加强对高新技术企业的培育,推动高新技术企业量质双提升。首先,政府部门要优化和规范高新技术企业的资质认定流程,提升评审效率和质量;其次,以未来型企业培育为核心,遴选一批高成长企业、细分领域领军企业进行培育发展,提供资金支持,促进企业加速形成产业核心技术和自主知识产权,提升市场竞争力[10]。二是要理顺高新区管理体制机制。加强对高新区与行政区的统筹协调,建议高新区工作和管理机构的主要领导由所在地政府领导兼任;进一步简政放权,将能够下放的省级和市级经济、财政、人力等管理权限应放尽放,强化高新区产业培育和经济发展的功能定位[11]。三是要完善高新技术企业内部人员管理模式。要区分行政岗和技术岗,使大家各司其职,提高企业运作效率;在基层技术团队中,尽量避免空降管理人员,提高团队凝聚力;加大高层专业管理团队的引进力度,对专业性较强的管理职位探索实行聘用制。