酸渣的形成及抗酸渣剂的性能研究

2020-08-24陈凯潘定成陈军

陈凯 潘定成 陈军

摘 要:在总结先前研究人员的研究成果基础上,对于酸渣的形成机制与形成酸渣的影响因素进行探讨。同时,建立起能定性、定量评价抗酸渣性能的实验方法,在不同酸液质量分数、不同铁离子质量分数的情况下,评价抗酸渣性能。通过实验研究可以发现,酸液质量分数的增加对酸渣产生影响不明显,铁离子质量分数的升高会增加酸渣的产生,抗酸渣剂加入体系后,酸渣量明显降低,具有优良的抗酸渣性能,三种抗酸渣剂均能满足稠油油田A的酸化作业需求。

关 键 词:酸渣;抗酸渣剂;酸液;性能

中图分类号:TE357 文献标识码: A 文章编号: 1671-0460(2020)06-1127-04

Formation of Acid Slag and Performance Research of Anti-acid Slag Agent

CHEN Kai, PAN Ding-cheng, CHEN Jun

(CNOOC Oilfield Services Limited, Tianjin 300459, China)

Abstract: On the basis of summarizing the previous research results, the formation mechanism of acid residue and the influencing factors of acid residue formation were discussed. At the same time, an experimental method was established to evaluate the anti-acid slag qualitatively and quantitatively, and the anti-acid slag performance was evaluated under the conditions of different acid concentration and different iron ion concentration. It was found that the increase of acid concentration had no obvious effect on the production of acid residue, and the increase of iron ion concentration promoted the production of acid residue. After adding acid residue inhibitor into the system, the amount of acid residue was reduced significantly. All three acid residue inhibitors met the acidification operation requirements of heavy oil field A.

Key words: Acid slag; Anti-acid slag agent; Acid solution; Performance

1 酸渣产生原因

酸渣的形成机理一直受到研究人员的重视,但是至今仍然没有形成一个系统的解释理论。目前主流观点认为:原油中的沥青质以胶态分散相形式存在,它以高分子量的聚芳烃分子为核心,此核心被低分子量的中性树脂和石蜡烃包围,形成直径为30~60 ?的球状体,核周围靠吸附着较轻的芳香族组分所稳定,这种胶态分散相相当稳定,但当與酸接触时,沥青质就会凝结,形成不溶于酸液的酸渣。一旦酸渣形成,将会对地层造成伤害,酸化作业井的产量就可能下降[1-6]。

2 抗酸渣性能评价方法

2.1 抗酸渣剂和原油选取

选用三种抗酸渣剂,编号分别是1#、2#、3#;选用稠油油田A(原油中沥青质质量分数超过10%);选用15% HCl + 3% HF(均为质量分数)土酸酸液体系作为基准液体,进行抗酸渣性能评价。

2.2 抗酸渣性能评价实验方案

由于生成的酸渣无法被酸液溶解,从而对地层产生伤害。因此需要在酸液中加入抗酸渣剂来减少酸渣的伤害。

《油井酸化水井增注用表面活性剂性能评价方法》(SY/T 5753-2016)中,对抗酸渣试验只给出了定性、半定量描述的方法,不便于定量评价抗酸渣剂的防酸渣效果。因此,对实验步骤进一步优化,使酸渣含量可以定量描述。具体实验步骤如下。

1)取200目(0.076 0 mm)或400目(0.038 5 mm)滤网,在50 ℃真空烘箱中烘干4 h。恒重,称取质量mL。

2)将原油进行加热,使用200目(0.076 0 mm)或400目(0.038 5 mm)的筛网对其进行过滤。

3)对不同的评价采用不同的配制方法:

①评价抗酸渣剂效果:配制酸液,分别加入不同的抗酸渣剂,并编号1,2,3……(其中1号为空白对照);

②评价不同质量分数Fe3+对酸渣的影响:配制酸液,分别加入质量分数为300和600 μg·g-1的铁离子,并编号1,2,3……(其中1号为空白对照);

③评价Fe3+对抗酸渣剂的影响:配制加入600 μg·g-1Fe3+的酸液,分别加入不同的抗酸渣剂,并编号1,2,3……(其中1号为空白对照)。

4)取50 mL原油倒入100 mL具塞量筒中,然后加入50 mL酸液。

5)盖好瓶塞,放入90 ℃烘箱中加热0.5 h,取出摇动量筒(上下摇动200次)至混合均匀;然后把混合物放在90 ℃烘箱中静置24 h。

6)取出试验瓶,用烘干后的200目(0.0760mm)或400目(0.0385 mm)滤网过滤酸液混合物。使用煤油对筛网进行冲洗,然后再用热水冲洗后,取出。

7)将清洗后的滤网置于在50 ℃真空烘箱中加热4 h,称量质量m2。

8)计算酸渣量,以及抗酸渣剂的抗酸渣效果。

3 酸渣形成过程

3.1 酸渣形成观察

将A油田原油和15% HCl + 3% HF(均为质量分数)土酸按体积比1∶1混合均匀,90 ℃加热,酸渣形成于酸液与原油接触的界面。界面性质的变化可以定性的描述酸渣的形成过程。由于原油和酸的界面为黑色,酸渣也为黑色,肉眼无法看到酸渣的形成过程。于是通过滤网把0.5和24 h的酸渣过滤出来,进行显微镜观察(放大200倍),如图1可以看出酸渣主要是沥青质和胶质组成。

3.2 油/酸混合物黏度变化

评价抗酸渣剂首先需要评价其与原油的配伍性,因为酸液与原油的乳化也是产生地层伤害的原因之一。

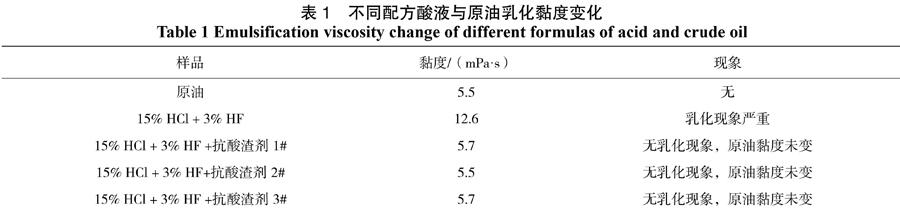

實验材料选用15% HCl + 3% HF酸液、A油田原油以及三种抗酸渣剂。首先在60 ℃条件下,通过六速黏度计测量原油的黏度,分别记为n1、n2。然后将20 mL酸液与20 mL原油混合均匀,然后测其黏度n3。对比前后黏度变化,判断是否有乳化产生及乳化程度。

实验结果表明,当不加入抗酸渣剂时,酸液与原油乳化严重,如图2。当加入抗酸渣剂后,原油几乎没有乳化,证实抗酸渣剂满足配伍性需求。具体如表1所示。

3.3 酸渣红外光谱

由于酸渣为有机物,不是晶体矿物,不能进行XRD分析,但为了进一步分析酸渣的结构,可以通过红外光谱测试其分子的官能团结构。为后续抗酸渣剂的筛选和优化提供依据。

为了解析图谱和推导结构的方便,习惯上把红外光谱按照波数范围分为四大峰区(也有分为五大峰区的),每个峰区对应某些特征振动吸收。第一峰区(3 700~2 500 cm-1)为 X-H 的伸缩振动,第二峰区(2 500~1 900 cm-1)为三键和累积双键的伸缩振动,第三峰区(1 900~1 500 cm-1)为双键的伸缩振动及 H—O,H—N的弯曲振动。除氢外的单键(Y—X)伸缩振动及各类弯曲振动位于第四峰区(1 500~600 cm-1)又称指纹区[7-9]。酸渣的红外光谱如图3所示。

对酸渣试样测试得到的红外光谱进行对比,存在有9个较为明显的吸收谱带,对应的波数分别为2 960,2 924,2 852,1 633,1 602,1 464,1 384,1 073,742 cm-1。光谱解析见表2。

由表可知,酸渣在化学组分的构成上含有脂肪族官能团、芳香环振动峰以及杂原子振动峰,为典型的沥青质吸收光谱。由于酸渣是在Fe3+诱导下产生的,推测酸渣的主要成分是沥青质中含氧基团与铁离子络合配位的产物。

4 抗酸渣剂性能评价

4.1 不同质量分数的酸液对酸渣的影响

原油中的沥青物质以胶态分散相形式存在,这种胶态分散相相当稳定,但它与酸化工作液接触时,沥青质就会凝结并形成不溶于酸液的酸渣。因此,酸液质量分数也是主要影响因素之一。实验选用400目(0.038 5 mm)筛网,对比6% HCl + 3% HF、15% HCl + 3% HF两种酸液体系产生的酸渣量进行测量,实验现象如图4和图5,酸液加入抗酸渣剂后生成的酸渣量明显减少。

表3显示,当酸质量分数上升,酸渣质量略有上升,但影响并不明显。当加入抗酸渣剂后,酸渣质量均小于0.05 g,三种抗酸渣剂均取得良好的效果。

4.2 不同Fe3+质量分数对酸渣量的影响

影响酸渣形成的原因除原油本身性质外,酸液中含有一定量的Fe3+,也会促使酸渣形成。酸液在运输、储存或经过地面设备、井下套管、油管或工具时,能从机械铁屑、铁锈和金属表面溶蚀铁。

根据酸质量分数对酸渣的影响,选用15% HCl + 3% HF作为实验酸液,选用质量分数为300、600 μg·g-1的Fe3+进行试验,对比抗酸渣剂的效果。选用200目(0.076 0 mm)与400目(0.038 5 mm)的筛网进行过滤,数据见表4。

可以看出,铁离子浓度增加,酸渣量逐渐上升,过滤筛网的目数上升,酸渣含量也有略有升高。这表明酸渣的产生和铁离子浓度息息相关,粒径尺寸大于0.75 μm(<200目),因此在使用400目筛网过滤时,酸渣含量并没有明显的升高。酸渣尺寸较大,容易堵塞岩心的孔吼,发生储层伤害。加入抗酸渣剂后,几个样品的酸渣含量降低到0.05 g以下,体现了这三种抗酸渣剂的优良性能。

5 结论

本文对三种抗酸渣剂1#、2#、3#进行抗酸渣性能评价,研究了酸渣的形成过程和影响因素,并对酸渣的组成进行分析。结果显示:

1)酸渣的产生和Fe3+浓度息息相关,增加Fe3+浓度,酸渣含量逐渐上升;

2)粒径尺寸大于0.75 μm(< 0.076 0 mm)容易堵塞岩心的孔吼,发生储层伤害,在酸化施工中尽量避免其发生;

3)加入抗酸渣剂后,酸液生成的酸渣量降低到0.05 g以下,体现了这三种抗酸渣剂的优良性能;

4)酸渣主要由沥青质组成,可能是沥青质中的含氧官能团与铁离子配位后沉淀导致。

参考文献:

[1]许志赫. 酸渣的形成及抗酸渣方法的研究[D]. 北京:中国地质大学, 2002.

[2]马凤. 酸渣形成机理与抗酸渣剂配方优化[D]. 北京:中国石油大学, 2016.

[3]葛際江, 赵福麟. 酸化淤渣的生成、防止和清除[J]. 油田化学, 2000, 17(4): 378-382.

[4]郑延成,佘跃惠,程红晓. 提高酸化效果的防渣剂[J]. 石油天然气学报(江汉石油学院学报), 2005, 27 (5): 658-660.

[5]王海涛.大庆东部外围葡萄花油层损害及酸化处理研究[D].大庆:大庆石油大学, 2006.

[6]赵福麟. 采油用剂[M].东营:石油大学出版社,2001.

[7]张葆琳.基于红外光谱的沥青结构表征研究[D].武汉:武汉理工大学, 2014.

[8]杨皓天.劣质重油正庚烷和正戊烷沥青质的分离、表征和热分解动力学研究[D].武汉: 武汉工程大学, 2017.

[9] 刘勇. SBS/胶粉复合改性沥青机理与性能评价研究[D]. 南京:东南大学, 2018.