构建生长性数学课堂 促进儿童全面发展

2020-08-23李瑞芳

李瑞芳

摘 要:“数学教学最终实现的是师生的共同发展,这样的课堂教学,追求的就是一种和谐的、具有生命力和生长性的活动。”在平时的教学中,教师要注重知识的“生长点”与“延伸点”,使学生能发现知识间的联系,并能迁移运用,从而达到提升思维能力的目的。

关键词:生长性;数学课堂;发展

中图分类号:G623.5文献标识码:A 文章编号:1992-7711(2020)13-042-1

日常教学中,老师们经常会思考“怎么教”,但很少会去想知识的来源是什么,要教什么。学习的过程不是简单的收集和堆积,而是一种有生命的生长过程,需要学生经历、体验知识产生的过程,感受数学其独特的思维方式,获得可持续发展能力。

一、发现联系,于衔接处生长

《课程标准(2011年版)》指出:“数学知识的教学,要注重知识的生长点与延伸点,把每堂课教学的知识置于整体知识的体系中……”因此,我们要基于儿童的角度出发,把所教的知识点放到整个知识链上去思考,理清知识发展的脉络,说清知识内在的联系,使课堂焕发浓浓的数学味。

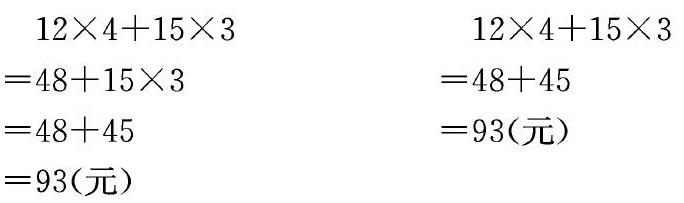

以苏教版四年级上册《不含括号的三步混合运算》为例,翻阅教材,“混合运算”首次出现是在三年级下册第四单元,三步混合运算是在两步混合运算的基础上生长出来的,而两步运算又是以一步为基础的。因此,要让学生理清这样的顺序。以枝形图为媒介,依次出示一步、两步计算,再合并成综合算式,让学生根据运算顺序将这些算式进行分类,引导学生回忆出运算顺序,激活学生已有的知识经验,为顺序迁移到新知学习过程作准备。在出示例图后,让学生在理解题意的基础上分步解答,再合并成综合算式,尝试计算。教师巡视后,展示两种不同的計算过程:

12×4+15×3 12×4+15×3

=48+15×3 =48+45

=48+45 =93(元)

=93(元)

让学生通过比较,发现算法不同,第二种方法在书写过程上更为简便,使学生有初步的感知。随后,通过变式练习12×4-15×3以及“算式变变变”环节,呈现4个算式:

12×4+15×3

12×4-15×3

12÷4+15÷3

12×4-15÷3

就这样,我们引导使学生在观察、比较的过程中,从算理层面理解先算两边的乘除法的合理性和便捷性。这样,既丰富了学生的感性经验,又为概括混合运算的运算顺序提供必要的感官材料。如此设计,水到渠成,学生自然迁移了旧知,生长出新知。

二、反思经验,于迁移时生长

儿童的学习过程不可替代,我们的数学教学不仅要让学生经历这些过程,更要细细“品味”这些过程,就如喝茶,慢慢地品尝,才能回味无穷。通过品味过程,引导学生反思知识的获取过程,并能复制这一“经验”在新情境中能迁移运用,从而获得不断生长的认知结构。

以三年级下册《认识分数》为例。课始,教师设计了复习环节,让学生看图说分数,唤醒学生对旧知的理解,这里的几分之一都表示一个物体的几分之一,让学生对以前分数的理解成为今天思维生长的基础。例题的教学,首先要让学生理解“整体”的意思,教师将一盘桃画了一个圈,简单又直观,使学生理解在数学上可以把它看作一个整体。接着,通过分一分、涂一涂、说一说等活动,使学生初步理解一个整体的二分之一。为了强调份数和个数的区别,教师在教学认识二分之一时,追问孩子们二分之一的“2”和“1”从哪里可以看出来?2指什么?1又是表示什么?从学生们的一个个回答中,明确这里表示的都是份数。随后在比较中初步完成对分数意义的建构,使学生认识到分数不仅仅表示一个物体的几分之一,还可以表示一个整体的一部分,是整体与部分相互依存的数量关系,让学生感受了整体和部分的关系,感悟到整体的变化也会引起部分的变化。通过“幸运转盘”的游戏,在棒棒糖的个数变化中对分数有新的认识。整节课,教师注重对知识的前后衔接及内在联系,设计多种活动进行比较与区别,拓展了学生的思维能力,使学生在数学课堂上能自由地生长。

三、改变思维,于问题中生长

学生在学习过程中并不一定都是“一帆风顺”的,当学生在学习上遇到困难时,教师要帮助学生从思维的层面掌握知识发生的过程,改变学生的思维品质,使学生学会思维、学会认知。

苏教版五年级上册《认识复式统计表》一课,例题呈现了四个兴趣小组数据,让学生填写4张单式统计表。4张统计表准确地反映出四个兴趣小组男、女生的人数。此时,教师设计了快速抢答环节,让学生观察这4张统计表进行抢答,最后一个问题:“参加兴趣活动的一共有多少人?”,引起问题冲突:怎样才能快速知道一共的人数?从4张表格中一一寻找数据过于麻烦,学生很自然地产生要“合并”4张表的需求。如何把4张表“合并”在一起?通过同桌合作拼一拼、圈一圈、写一写,出现了许多复式统计表的雏形,虽然这些表格看似不够完善,但却反映出学生对于复式统计表的真实的理解。随后,教师及时点拨,指导学生将自己的作品逐步改善为标准的复式统计表。学生在动手探究中逐步调整、完善,思维从无序到有序,从部分到全局,逐步提升,完整地经历了复式统计表产生的过程。

儿童是生长的,儿童需要生长的数学。课堂上教师要关注影响学生生长的多种因素,使学生在与知识的每一次“相遇”中创造出更多的潜能,使我们的数学课堂更具有生长的气息,进而促进儿童全面发展。

[参考文献]

[1]郑毓信.数学思维与小学数学.南京:江苏教育出版社,2008.

[2]王兆正.“儿童生长数学”的教学思考.中小学教师培训,2012(12).

[3]董文彬.为生长而教,重构另一种可能——“分数初步认识(拓展)”教学尝试与思考.新教育,2018(05).

(作者单位:苏州工业园区唯亭实验小学,江苏 苏州215000)