立体式食农教育:新时代我国劳动教育有效促进模式

2020-08-14薛俊丽

薛俊丽

(1.运城学院政法系,山西运城044000;2.陕西师范大学马克思主义学院,陕西西安710119)

2020年3月20日,我国发布了《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》,提出要把劳动教育纳入人才培养全过程,贯通大中小各学段。这是新时期我国对劳育体系的深化,体现了大中小学循序渐进、螺旋上升的教育理念。学生时期是人生中的“拔节孕穗期”,最需精心引导,“劳动”理念也应从学生时代树立。那么,如何促进大中小学生牢固树立“劳动”理念就成为摆在教育者面前的一项重要课题。

劳动教育历久弥新,我国历来重视劳动教育。从新中国成立初期以教授学生生产技巧、鼓励参加生产劳动、开展上山下乡劳动教育到改革开放初期把劳动知识与劳动技术纳入劳动教育范畴,再到21世纪初期把劳动与技术教育纳入学生综合实践课程,到目前新时期提出把劳动教育纳入人才培养全过程,体现了新中国成立70年间我国对劳动教育内涵的丰富和方式的变化。[1]但是,目前我国劳动教育在学校被弱化,在家庭被软化,在社会被淡化,出现了一些学生轻视劳动、不会劳动、不珍惜劳动成果的现象。[2]这说明,我国劳动教育的价值意蕴尚未完全发挥,需通过不断丰富和发展劳动教育的实践形式加以推进。鉴于此,本文提出“立体式食农教育”以促进我国劳动教育的发展。

一、“食农教育”的内涵及其国内外发展现状

通过回顾“食农教育”的历史与国内外发展现状,有助于我们厘清“立体式食农教育”的内涵,把握其未来发展趋势。

(一)“食农教育”的内涵

“食农教育”,望文生义就是通过“吃”“农产品”达到教育的目的。此概念最早是由日本学者铃木善次从“食与农的实践意义”中衍生出来的,是指透过学习者与农业及食物的生产者互动,认识农业,建立正确选择食物的方式,以及学习由农业和食物形成的当地饮食文化的过程。[3]台湾学者把“食农教育”定义为“一种体制或非体制化的教学活动及赋权过程,其目的为使其接收者了解食物产销过程对环境与社会的影响,进而改变人们生产及消费食物的方式,建立人们实践饮食新典范的知识、技能和态度,使其具有维护个人健康、生活质量,以及支持人类社会永续的能力”[4]。从目前看,我国大陆学者尚未对“食农教育”下定义,大多直接进行使用。从使用中来看,其内涵多是通过“吃”培养学生食品安全意识及提高食物营养价值认识。[5]在本文中,笔者提出的“立体式食农教育”不止于“吃”,而是指学生在耕种、收获、养殖、选材、烹饪等多项劳动实践中与农村、农产品、农民进行互动,通过互动获得饮食、生态环境、农业、文化等感性认识,再通过教师的讲解、引导上升为健康理念、环境保护、热爱农业等理性认识的一种教育过程。

(二)“食农教育”在国内外发展现状

在国外,日本、澳洲、欧美等国都很重视“食农教育”,均开设了相关课程。例如,英国的“烹饪课程”、荷兰的“厨房教养”、意大利的“慢食运动”、日本的“食育基本法”、美国的“食用校园”、澳洲的“厨房菜园食农计划”等[4]。近年来,我国部分中小学也开始进行“食农教育”。例如,上海市宝山实验学校建立了“校园小农夫”项目。[6]广州市第八十九中学开展学农实践已有十余年[7]。

在国内学界,有关“食农教育”的学术论文虽凤毛麟角,但相关学术会议却如日方升。如2018年10月22日,第一届德米特国际食农教育研讨会在郑州召开,来自教育、农耕、文化各界的代表共同探讨“食农教育”发展的新思路;2019年12月8日,第一届“生态乡村与食农教育”研讨会在成都召开,相关领域专家研讨了如何通过“食农教育”撬动地方文化教育、饮食健康和生态农业发展。可见,“食农教育”纳入学校教育已是教育趋势,但迄今尚未受到我国教育界的足够重视。虽然我国有学校在劳动课程中设置有关“食农”“学农”的相关课程,但在各类学校中尚未系统展开,缺乏完整的教学体系、统一教材、明确的教育目标等。故而,“食农教育”在我国各类学校实施的必要性、可行性及具体实施方案等均需学界深入研究。

二、“立体式食农教育”在新时代我国劳动教育中的特殊作用

对于“食农教育”的作用,西森·史密斯曾说,“第一,传播健康饮食的意义;第二,传播地方风味的饮食文化;第三,传播大自然的多姿多彩;第四,传播农业在现代社会中不可替代的地位;第五,传播饮食的享受;第六,传播生活的乐趣”[8]。当前,在我国“立体式食农教育”还有如下特殊作用。

(一)有助于提高学生健康饮食的意识,筑牢食品安全网

食物是人类生存和健康的重要来源。健康、安全的营养供给是每个人健康成长的基础。但是,随着社会的发展,有毒食品、垃圾食品、不良的饮食习惯充斥着当前社会,危害着人们的身体健康,成为亟待解决的突出社会问题之一。因此,加强学生健康饮食的意识,有助于其形成良好的生活习惯和自我管理能力。通过“立体式食农教育”可以重新建立人与食物的关系,让学生了解健康饮食的重要性,学习相关食物知识,培养选择食材的能力,从小树立食品安全、合理营养、环保饮食等意识,培养健康饮食的良好生活习惯。

(二)有助于树立学生节约资源、保护环境的理念,推进生态文明建设

当今中国,物阜民丰,但是却面临着环境恶化的危险。为此,我国提出生态文明建设,要求我们树立节约资源、保护环境的理念。生态文明建设离不开生态文明教育。为贯彻习近平总书记有关生态文明的重要指示精神,让生态保护知识进校园已是教育所需。目前,有关生态文明的知识已编入各级学校教学体系中。通过“立体式食农教育”让学生在参与农业劳动中理解矿物、植物、动物、人类是一个多样性的有机体,从播种、浇水、施肥、除草、收获、烹饪中与阳光、空气、水、土地、昆虫、鸟类等相处,感受人与自然和谐相处,才能树立生态文明的理念。

(三)有助于唤醒学生对农业的热爱,推动乡村振兴战略

农业是立国之本,也是人类生存之本。这是我国各级学校德育教科书中重点内容之一。但是,新时代的学生没有人愿意当农民,从事农业活动。笔者曾对学生职业理想进行调查,“农民”职业一栏里基本上无人勾选。农村的孩子想方设法要跳出“农门”,城市的孩子连基本的农作物也分不清楚。目前,我国正值乡村振兴时期,乡村振兴离不开人,但如何吸引人从事农业生产才是根本。培养懂农业、爱农村、爱农民的人才队伍要从学生抓起。通过“立体式食农教育”可以培养学生对土地、对动植物、对大自然的感情,让他们从小树立为我国农业现代化贡献力量的崇高理想。

(四)有助于厚植学生传统文化的底蕴,树立文化自信

习近平总书记曾说:“坚定文化自信,是事关国运兴衰、事关文化安全、事关民族精神独立性的大问题。”[8]349我国传统文化博大精深,底蕴深厚,其中包括饮食文化。我国古人就非常注重饮食养生,形成了营养合理、丰富多彩、天人合一的独特饮食文化。但是,随着西方文化的侵入,西方饮食文化随之进入我国,一些人在饮食上崇洋媚外,甚至对我国传统饮食文化的自信产生了动摇。学生时期是习惯养成和心理成长的关键期,我们可以通过“立体式食农教育”把优秀饮食文化传承给学生,培养学生对我国传统优秀文化的认同感,增强文化自信。

三、在我国劳动教育中实施“立体式食农教育”的路径

“劳动教育”是中国特色社会主义教育制度的重要内容。通过“立体式食农教育”可以丰富劳动教育的形式,有助于劳动教育更好地推进。基于此,有必要在我国积极推进“立体式食农教育”,构建其实现的路径。

(一)建立多主体联动支持环境

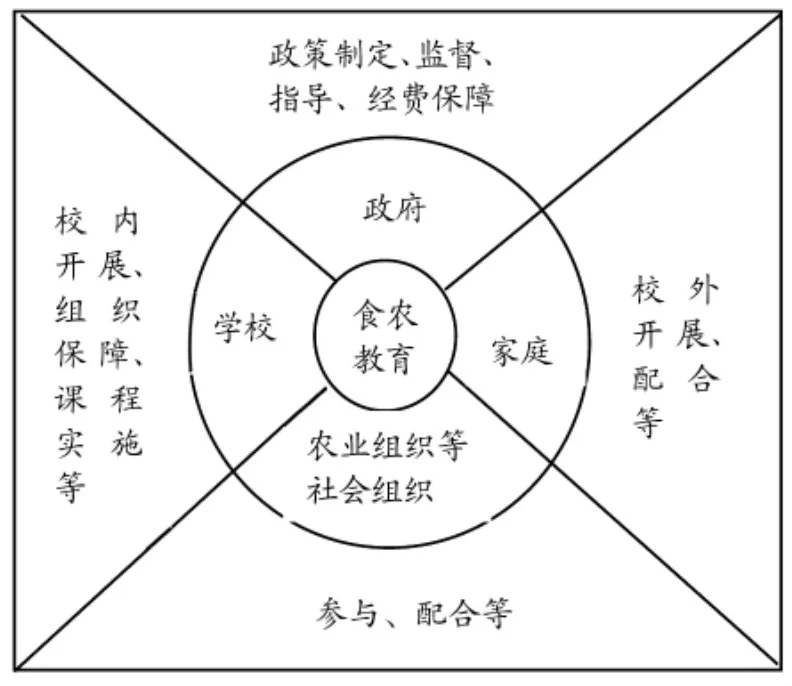

作为一种新型教育理念和教育实践,“立体式食农教育”是对我国劳动教育、德育教育的深化,是对教育领域的变革,需要国家、学校、家庭、社会组织等多方主体共同参与,形成主体间的联动机制,为其开展营造良好的支持环境。在“食农教育”中不同主体承担的任务不同(见图1)。

图1 多主体联动支持环境图

1.政府

政府教育部门是制定教育方针的主体单位。为保障“立体式食农教育”在全国开展需要制定专门的路线、方针、政策,并为相应的政策提供经费保障,定期对其进行监督和指导。虽然我国在2017年教育部下发的《中小学德育工作指南》中明确提出“安排一定时间的农业生产、工业体验、商业和服务业实习等劳动实践”[9],但我国教育部门迄今尚未明确将“食农教育”纳入劳动教育体系中,不利于该教育在教学实践中的进一步开展。

2.学校

学校是系统、全面地传授“立体式食农教育”的主阵地。首先,各级各类学校要成立专门教研室,积极推进该课程建设。其次,学校要不断提高本专业教师的业务能力,使其能担当起“立体式食农教育”的教学任务。再次,学校要合理地设计“立体式食农教育”的课程内容和实践编排。最后,学校还应主动联系家庭和其他社会组织,通过家长讲座、“大手牵小手”等活动向家长传递“立体式食农教育”理念,通过联络社会组织配合学校课程的开展。

3.家庭

在各种教育中,家庭是起点。在目前“学习至上”“重知识轻劳动”的家庭教育环境下,要顺利实施“立体式食农教育”还需家长的配合、理解和支持。一方面,通过国家政策、学校沟通、舆论宣传等赢得家长的认可,获得家长的配合,让其成为学校“立体式食农教育”的协助者;另一方面,通过寒暑假和周末家庭活动,可实施亲子式教育,由家长带领孩子亲近自然,耕种植物,购买蔬菜和水果,进行厨房烹饪等,开辟“立体式食农教育”的校外课堂。

4.社会组织

“立体式食农教育”与其他课程不同,主要的教学领地不在教室而在户外。让学生亲近自然、亲近土地、亲近农业,了解动植物的成长过程等都需要到室外进行,这就需要走进社会,得到相关社会组织的积极配合,尤其是农业组织的配合。所以,政府、学校要协同社会组织搭建适合进行“食农教育”的平台,建立相对固定的农业劳动实践基地,定期组织学生深入农田、果园、蔬菜种植基地等。

(二)完善多层次多样化教育体系

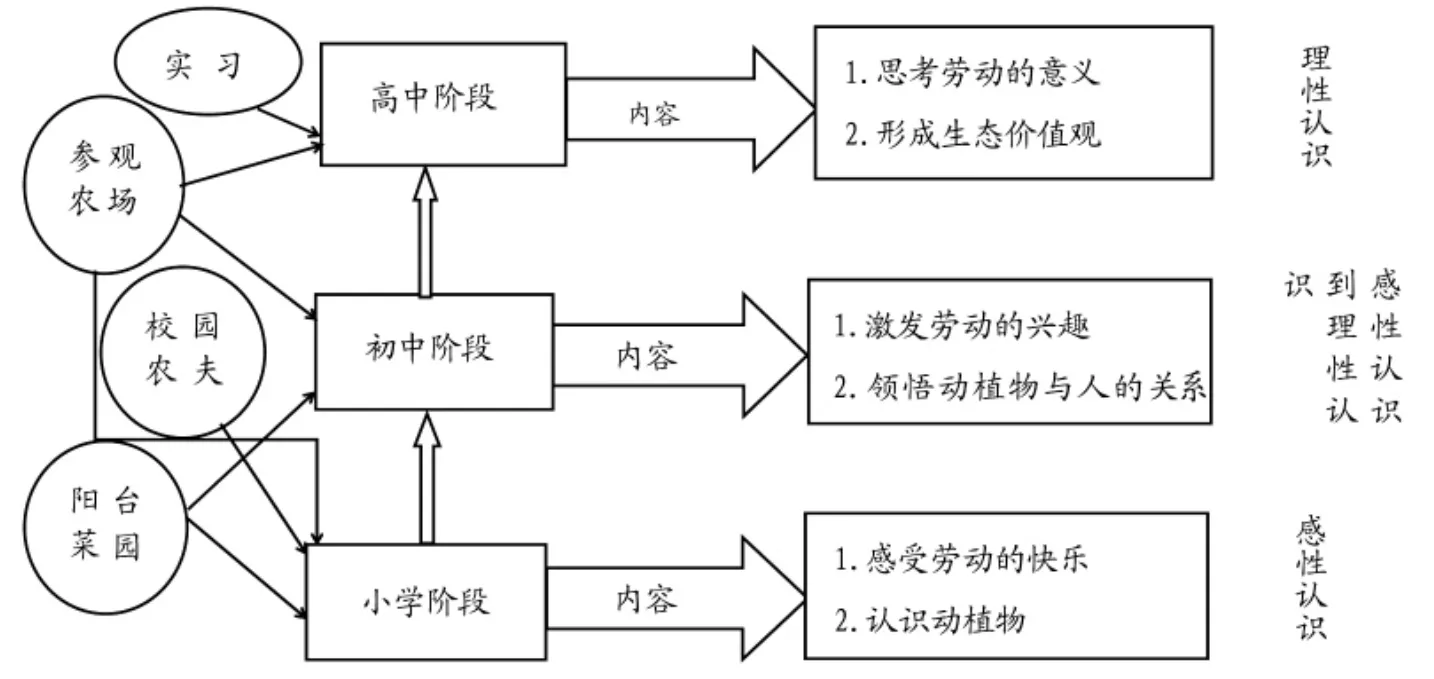

“立体式食农教育”的主阵地是在学校。因此,在学校开展这项教育需要注意建立完整的教育体系,包括内容体系、方法体系等。新时代,劳动教育的教学体系应着眼于一体化,遵循衔接型、螺旋式上升的理念进行构建(见图2)。

1.内容体系

图2 多层次多样化教育体系图

“立体式食农教育”是通过劳动参与的方式系统传授农作物知识、烹饪知识、人体营养知识、环保知识、安全饮食知识等,以达到树立正确世界观、人生观和价值观的目的。但是,需要注意在制定教学内容上应遵循无缝衔接、螺旋式上升的要求制定多层次教学内容。不同年龄段的学生特点、身心发展、接受能力、思维方式等各不相同,故而需要根据不同阶段、不同年级制定不同的教学内容。总体来说,小学阶段是要实现“食农”的“感性认识”,初中阶段是要实现“食农”由“感性”向“理性”认识的过渡,高中阶段是要建立“食农”的“理性认识”。对于每个具体阶段,还应该根据年龄进行细分。如,美国低年级学习食品标示、中年级学习环保饮食、高年级学习烹饪等。[3]

2.方法体系

“立体式食农教育”虽然参与方式是劳动,但并不是为劳动而劳动,根本价值在于育人。所以,该课程需要以学生为主体,根据学生的认知特点,以“参与、合作、体验”为基本方式展开教学活动。开展教育的方法具有多样性,每类学校可结合学生年龄、身心发展等特点开展教育活动。如,可在校园内开设菜园、动物养殖园、草木基地、小厨房等,也可深入农村实地考察“干农家活、住农家屋、吃农家饭”,还可在家庭中进行家庭种植和家庭烹饪等。对于年龄小的学生应以短期参观研学、劳动体验为主,对于年龄大的学生应以暑假实践、参与农业劳动志愿服务等方式为主。

(三)强化五育融通

我国传统的“德、智、体、美、劳”五育都是独立开展教育的。2019年,习近平总书记在十九大报告中提出,我们要“建设知识型、技能型、创新型劳动者大军,弘扬劳模精神和工匠精神,营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气”[10]。这为新时代劳动教育的功能提供了根本遵循。劳动教育不能满足于让学生进行动手出汗的简单体力劳动,而需要通过劳动培养其具有多种能力。所以,在开展“立体式食农教育”时,需要把知识传授、价值塑造、能力培养和强身健体融为一体进行多元立体式教学,使之成为“德、智、体、美、劳”的综合课程(见图3)。

图3 五育融通图

1.全学科育人

为契合新时代对人才培养的要求,学校在设定教学内容时,需要多学科教师配合,力图通过一次“立体式食农教育”使学生能学习到一些多学科知识。首先,学生要获取农作物的生长和烹饪知识、土壤和地理知识、农业生产知识、均衡营养知识等。其次,要塑造学生热爱劳动、尊重劳动、珍惜粮食、保护环境等价值理念。再次,要培养学生在劳动实践中认识问题和解决问题的能力,培养学生在合作劳动中的责任感、担当感及团队精神。最后,通过学生到田地里劳作,到厨房里烹饪,在一定程度上锻炼他们的体能。

2.全方位育人

提升“立体式食农教育”实效,实现学生在活动中全面发展。要注意抓好顶层设计,在遵循劳动教育规律的同时,探索创新增强“德、智、体、美、劳”内容的难度,把食农教育小课堂同学校教育大课堂、理论教学与实践教学结合起来,通过引导学生在户外学习课内知识,打破学科之间的条块分割、各自为政的局面,在实践中,学以致用,以用促学,打出“组合拳”,画出“同心圆”,最终培养出“德、智、体、美、劳”的社会主义建设者和接班人。