结合数据挖掘分析《备急千金要方》痼冷积热篇方药特点

2020-08-13姜雯婕杨勇

姜雯婕,杨勇

(北京中医药大学中医学院,北京 100029)

寒热者,阴阳之征兆也,《素问·阴阳应象大论》提出“阴胜则阳病,阳胜则阴病,阳胜则热,阴胜则寒。重寒则热,重热则寒”[1],巢元方《诸病源候论》列冷热诸病,孙思邈立痼冷积热篇著述于《备急千金要方》,阴阳失调引起的寒热病理变化和证治方药逐渐丰富。《济生方》解释痼冷积热,其云:“夫人一身,不外乎阴阳气血相与流通焉耳。如阴阳得其平,则疾不生,阴阳偏胜,则为痼冷积热之患也。所谓痼冷者,阴毒沉涸而不解也;积热者,阳毒蕴积而不散也。故阴偏胜则偏而为痼冷,阳偏胜则偏而为积热。”[2]可见,痼冷积热是对阴阳偏盛引起寒热失调,邪气蕴结积聚体内日久导致相关病证的总称。考孙思邈将痼冷、积热合为一篇著述于《备急千金要方》胃腑卷有以下缘由:第一,痼冷积热虽病性质相反,但均属病邪深痼,积结为患。第二,痼冷积热在病机、证候方面有相关之处。第三,治法均以攻下为主,视正气亏虚,气血津液亏损程度,兼施以扶正、益气、养阴等法。第四,胃居中焦,主受纳腐熟水谷,为十二经之海,与其他脏腑有着密切的病生理联系,故素有“五脏不足,调于胃”之说,痼冷积热论治虽以祛邪为第一要务,但疾病日久,不免正气亏虚,治疗当时时顾护胃气。痼冷积热篇章内容引用前人经典,叙列脉证方药,示后人病机治法,具有较高的理论研究和临床实用价值。数据挖掘是一种新兴的信息处理技术,通过对数据特征、关系、聚类、趋向、偏差和特例现象的深层多维分析,来揭示数据间复杂和特殊的关系,发现其隐含的规则模式和规律[3],这在某种程度上可以辅助传统文献学研究,故本文应用数据挖掘对《备急千金要方》痼冷积热篇中符合标准的方剂进行统计,以分析痼冷积热篇病症方药信息,结合传统文献研究方法分析病机要点和方剂特点,总结痼冷积热篇方剂的组方特色和配伍用药特点,以期为《备急千金要方》的理论研究和临床应用提供参考。

1 资料与方法

1.1 数据来源与筛选

本研究以《备急千金要方》痼冷积热篇的30首方剂作为研究对象,剔除由单味药组成的处方以及用药不符合现代用药规范的处方共4首,纳入符合标准的处方26首,用药共计60味。

1.2 数据标准化处理

参考《中国药典》(2015年版)[4]和《中医症状鉴别诊断学》[5]《中医临床常见症状术语规范》[6]对症状、药物名称进行标准化处理,如将呕逆标准化为呕吐、呃逆,不欲饮食标准化为食欲不振,栝楼根标准化为天花粉、乌头标准化为川乌。按照王国琛[7]的唐代方书剂量考对处方中的药物剂量进行了换算与规范。

1.3 数据录入与核对

应用Excel软件录入标准化处理后的方剂,包含方剂名称、对应症状、方剂组成、用药剂量等信息,对表格进行反复核查,确保信息无误。

1.4 数据挖掘

应用Excel软件和中国中医科学院等机构研发的中医药数据挖掘软件Liquorice对26首方剂进行分析,得到数据结果如下表所示。

2 结果

2.1 痼冷积热症状数据挖掘结果

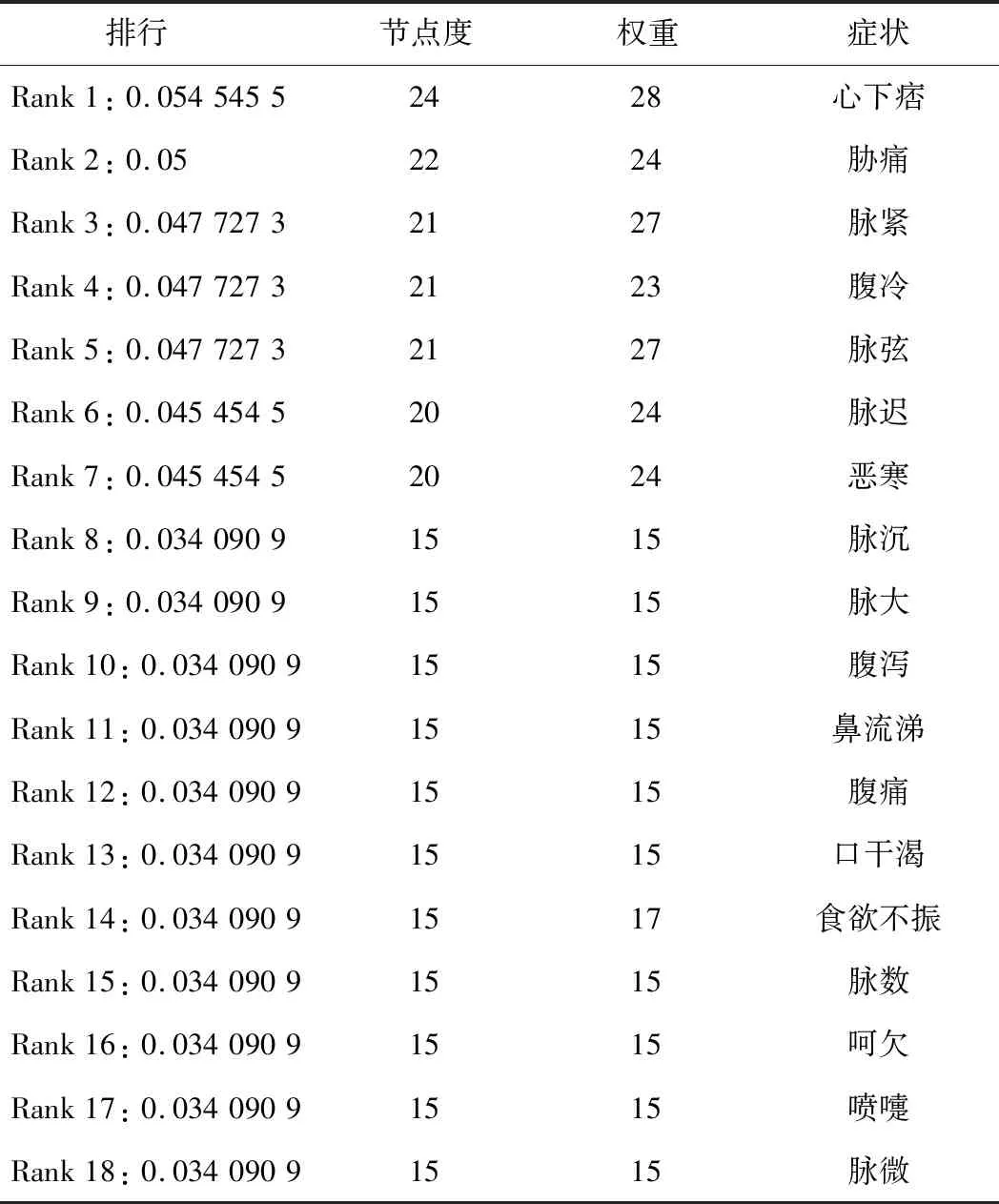

据表1可知,症状节点度和权重排名前10位的分别为心下痞、胁痛、脉紧、腹冷、脉弦、脉迟、恶寒、脉沉、脉大、腹泻。

表1 痼冷症状数据挖掘结果及相关系数表

据表2可知,症状节点度和权重排名前10位的分别为心烦、口干渴、气喘、骨蒸发热、嘈杂、手足心热、胸闷、心下痞、唇焦干。

表2 积热症状数据挖掘结果及相关系数表

2.2 用药频次

据表3可知,频次在3次以上的药物依次为桂枝、附子、生姜、川乌、干姜、礜石、蜀椒、甘草、吴茱萸。

表3 痼冷用药频次统计表

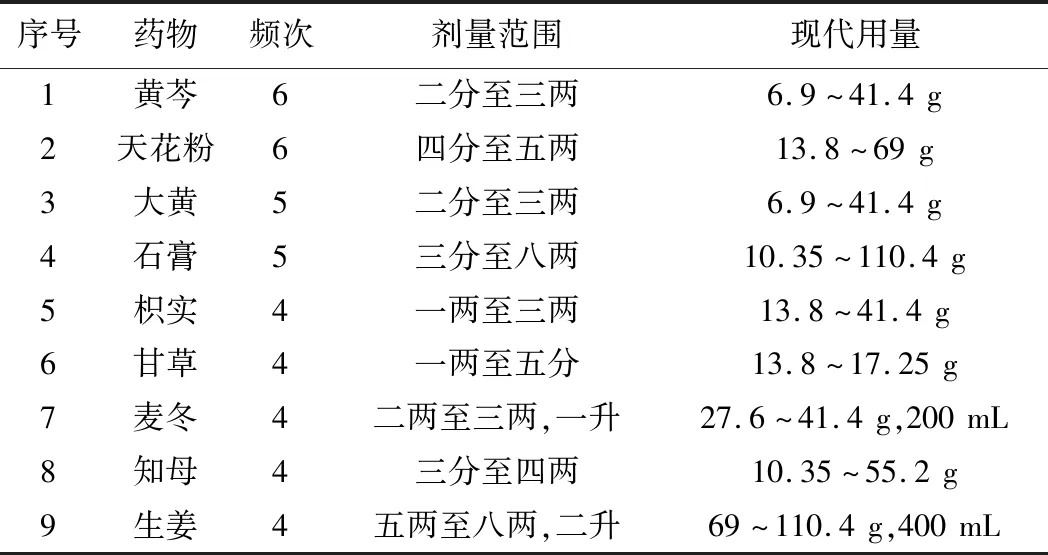

表4 积热用药频次统计表

据表4可知,频次在4次以上的药物依次为黄芩、天花粉、大黄、石膏、枳实、甘草、麦冬、知母、生姜。

2.3 药对频次

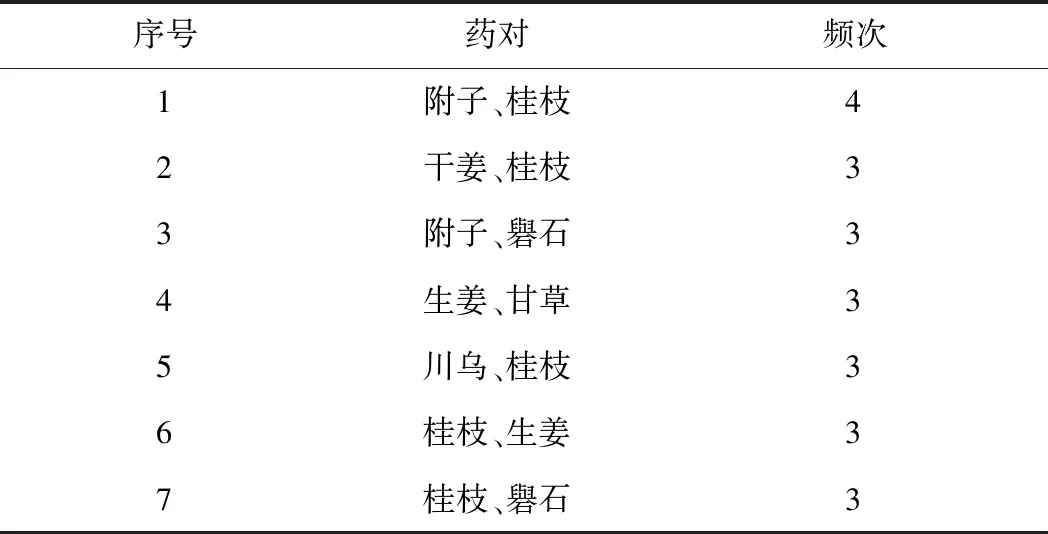

据表5可知,频次在3次以上的药对依次为附子配伍桂枝,干姜配伍桂枝、附子配伍礜石、生姜配伍甘草,川乌配伍桂枝,桂枝配伍生姜,桂枝配伍礜石。

表5 痼冷药对频次统计表

表6 积热药对频次统计表

据表6可知,频次在4次以上的药对依次为天花粉配伍石膏,黄芩配伍天花粉、知母配伍石膏,天花粉配伍知母。

3 痼冷积热方证分析

3.1 痼冷积热篇方剂总体特点

本篇虽以痼冷积热立论,但涉及到厥证,胁痛,寒疝,骨蒸等多种病证,治法用药随证候的繁简而灵活多变,体现了孙思邈注重临床辨证和药症对应。本篇共收录三十首方剂,剂型以汤剂、丸剂为主,汤剂用药味数3~12味,丸剂用药味数4~10味。剂型虽未见特殊之处,但制服方法极具特色,如朴硝煎方,以朴硝、芒硝、寒水石、石膏、金为药物组成,其制服方法:上五味,先纳二消于八升汤中搅之令消,以纸密封一宿,澄取清,纳铜器中,别捣寒水石石膏碎如豆粒,以绢袋盛之,纳汁中,以微火煎之,候其上有漠起,以箸投中,著箸如凌雪凝白,急下泻著盆中,待凝取出,烈日曝干。积热困闷不已者,以方寸匕白蜜一合和,冷水五合搅和令消,顿服之,日三,热定即止。[8]如此详尽的制服方法,为本方的应用提供了清晰的指示,本篇其它古方的制服方法也具体详尽,对临床用药的安全有效提供指导。

3.2 痼冷积热篇方剂病机分析

痼冷积热,虽然邪气性质相反,但均属邪气积聚于体内的病证,病程较长,病势深痼,病机随邪气的程度和受邪气侵袭的脏腑、经脉之不同而各异,但总可概括为寒热痼结积聚,损伤阳气,耗损阴津,邪实正虚。根据表1、表2数据结果显示,痼冷常出现腹痛、胁痛、肌肤疼痛等身体不同部位的疼痛症状,此乃寒邪凝滞于经脉、脏腑,寒性收引,痹阻气血不通所致,脉弦、脉紧、脉沉皆为寒邪积结体内之征。饮食入胃,有赖脾胃运化,若寒邪内结,中阳亏虚,则无力受盛消化水谷,而见腹冷、腹泻等症,日久气血乏源,则诸症丛生。积热的病性正与痼冷相反,常见心烦、口干渴、大便艰难、小便不利、呕吐等症。症状虽多,但病机大体可归纳为热扰心神和热伤津液两个方面。痼冷、积热见有呕吐一症,痼冷呕吐因中阳亏虚,水谷不化,寒湿浊气阻逆气机而成,积热呕吐因胃热津亏,气机上逆所致,可见其病机均与胃腑病症密切相关。痼冷积热日久,因病邪痼积,损耗正气,证候表现遍及脏腑经脉,呈现出虚实夹杂的复杂病情。

3.3 痼冷积热篇方剂组方特色

3.3.1 取法仲景,随证应变

痼冷有四首方剂,分别是大建中汤,大黄附子汤、大乌头汤、乌头桂枝汤,直接取法仲景。大建中汤以辛热之蜀椒、干姜,直驱阴寒,配伍甘温之人参、饴糖温中补虚,散寒止痛。大黄附子汤以附子、细辛配伍大黄,开创温下法配伍之先河。大乌头汤,药取乌头一味,用白蜜调制以治寒疝。乌头桂枝汤,乃乌头汤与桂枝汤的合方,用治寒疝之重者,可内外双解,表里同调。治疗积热的方剂,如治积热方,乃泻心汤与承气汤的合方,清热与泻下并重,以攻逐脏腑、经脉积热,使热随积去。孙思邈虽沿袭应用经方,但时刻注重方药要随证候特点而灵活变通,如半夏汤,在《金匮要略》小半夏汤的基础上,加桂枝温阳散寒,平冲降逆,更添蠲饮散寒之力。

3.3.2 异法方宜,善用金石

晋唐时期,服石之风盛行,但药有服用宜忌,人有体质强弱,部分不宜服食或将息不当的服石之人很容易产生疾患,《诸病源候论·解散病诸候》中就论述了服石后产生的诸多疾患。由于服石产生了种种新的病症,医家开始研制治疗服石发病的方剂,《备急千金要方》论曰:“有人苦热不已,皆由服石所致,种种服饵不能制止,惟朴硝煎可以定之”[8]。朴硝煎治疗服石产生的热病,以石类药物为主组成,因服石致病,最后亦用金石药治病,这种同气相求的治法颇具特色,《千金方衍义》曰:“膏粱、金石皆富贵之所常嗜,受如持虚,每致热发毒蕴,百治罔效。惟朴硝煎可以荡涤脏腑,专取石药之寒以治石药之毒,如水沃火,顷刻冰消。贵高人如金以治五金之毒,皆同气相招之意”[9]。孙思邈结合时代,将服石所致的疾病载入痼冷积热篇,使用石膏、寒水石、龙骨、牡蛎配伍朴硝、大黄、芒硝解散服石积热,使用礜石配伍干姜、附子温除服石痼冷,其组方用药思路可供临床借鉴。

3.4 痼冷积热篇方剂配伍用药特点

痼冷积热是病性相反、病机各异的病证,据表4和表5的结果可知,痼冷治疗用药以温热为主,辅以辛散,积热用药以清热为主,辅以养阴。痼冷方剂用药频率最高的是桂枝,《千金翼方》载桂:“味甘辛,大热,有小毒。主温中,利肝肺气,心腹寒热,冷疾,霍乱转筋,头痛腰痛,出汗,止烦止唾,咳逆鼻齆,能堕胎,坚骨节,通血脉,理疏不足。宣导百药,无所畏”[10]。桂枝性味辛热,能散经脉、脏腑寒冷,宣通因寒邪郁滞的气血,奏温经散寒通脉行滞之效,其应用可见于露宿丸、赤丸、承气汤等方剂。例如,赤丸用四两桂枝温通气血寒滞,平冲降逆,以散寒救厥;生姜汤与半夏汤病机均见气机失调的症状表现故亦重用桂枝四两以温阳散寒,利肝肺气;承气汤在一队寒凉药中少佐一两桂枝,意在宣导药性,防寒凉太过损伤胃中阳气,以作反佐。本篇与桂枝类似的辛热药,还有附子和川乌,《千金翼方》云附子:“辛甘,温,大热,有大毒。主风寒咳逆,邪气,温中,金疮,破癥瘕积聚血瘕,寒湿踒躄拘挛,膝痛脚疼冷弱,不能行步,腰脊风寒,心腹冷痛,霍乱转筋,下痢赤白,坚肌骨,强阴,又堕胎。为百药长”[10]。乌头:“味辛甘,温,大热,有大毒。主中风恶风,洗洗出汗,除寒湿痹,咳逆上气,破积聚寒热,消胸上痰冷,食不下,心腹冷疾,脐间痛,肩胛痛不可俯仰,目中痛不可久视,又堕胎”[10]。根据上述药用,乌头、附子相较桂枝,其破积聚之力尤为突出。寒性凝滞每致气血不运,水谷难化,故常见寒积痰饮,二药既能温阳散寒,除寒湿冷痹,心腹冷疾,还能荡除积聚。附子、乌头与桂枝相配,见于露宿丸和赤丸,重在温阳散寒消积,在本篇方剂中是温散兼施的常用配伍。

积热方剂用药频率最高的是黄芩,《千金翼方》载黄芩:“味苦,平,大寒,无毒。主诸热黄疸,肠澼泄痢,逐水,下血闭,恶疮疽蚀,火疡,疗痰热,胃中热,小腹绞痛,消谷,利小肠,女子血闭,淋露下血,小儿腹痛”[10]。不难发现,黄芩可清表里内外,脏腑经脉之热,与大黄、枳实等药配伍清热泻下,能荡涤有形积热而除烦。本篇常见黄芩和天花粉配伍,有清热生津、沃焦救焚之效,应用可见于五石汤和竹叶汤,按照两首原方主治所示,分别见有口中干渴、口干唇燥等不同程度的津液损伤,故黄芩和天花粉的剂量也根据病情相应为五分至二两,五分至一两。治疗热病的另一组药物是天花粉、石膏和知母,其配伍应用可见于五石汤、竹叶汤、承气汤、地黄煎,有清热除烦,生津止渴之功。值得一提的是前胡与枳实的配伍,应用于半夏汤、承气汤和治热气,手足心烦热如火方,三方或见气上、或主气结,或云热气,皆是热气郁结不散之象,所以用前胡辛以开上宣散热气,枳实苦寒清泻导热外出,在本篇是辛开苦降法治疗积热的典型配伍。

痼冷积热病证因寒邪水饮、胃热津亏,易致胃气上逆,所以均见呕吐呃逆之症。生姜为呕家圣药,《千金翼方》载生姜“味辛,微温。主伤寒头痛鼻塞,咳逆上气,止呕吐”[10]。半夏与生姜是《金匮要略》小半夏汤的组成药物,为降逆止呕的常用配伍,本篇半夏与生姜的配伍应用可见于二首半夏汤,竹叶汤、治热气方。生姜与甘草为本篇常用配伍,用于生姜汤、甘草汤、竹叶汤等方剂。生姜汤以虚寒气逆为主,故重用一斤生姜,降气止呕,甘草汤以虚寒气衰为主,生姜用量减至二两以辅佐甘草、人参温中益气。《千金翼方》载甘草:“味甘,平,无毒。主五脏六腑寒热邪气,坚筋骨,长肌肉,倍力,金疮尰,解毒,温中下气,烦满短气,伤脏咳嗽,止渴。通经脉,利血气。解百药毒,为九土之精,安和七十二种石,一千二百种草”[10]。甘草广泛地应用于生姜汤、甘草汤、半夏汤、承气汤等方剂,寒冷日久常见虚弱少气,而热邪致病每耗气伤津,甘草既能温中下气,又能益气生津,另外对于甘草汤、承气汤等方中见有寒热药物并用的情况,甘草还能调和药性。此外,本篇方剂如大黄附子汤、承气汤、治积热方、细丸等均应用了大黄,大黄治疗痼冷积热早在《伤寒论》《金匮要略》中就已见肇始,通过配伍清热药、温里药达到清法和下法、温法和下法的有机结合,此外还可通过不同的用药剂量达到不同的治疗效果。例如,在大黄附子汤中,应用三两大黄泻下攻积,合辛热之附子、细辛攻逐寒积;五石汤中应用大黄二分,其余诸药用量亦轻,清胃间热气,热病后余热邪气。

4 总结

综上所述,本篇突出胃腑在痼冷积热发病及病证治疗中的地位,阐明脏腑和经脉在疾病的传变和论治中的作用,痼冷积热以寒、热之邪积结体内日久为病证特点,以寒痼热积,伤损阳气,耗伤阴津为主要病机,症状因寒、热病邪所客部位、程度不同而各异,但总以温下痼冷,泻热攻积为基本治疗原则,随证可见温、清、补、泻等多种治法的灵活运用。其组方思路既吸取前人经验精华,灵活变通仲景经方,巧用礜石、朴硝等石类药治疗服石诸患。配伍用药结合病症,疗寒以热,以温散寒积药,温散里寒,荡除积滞,附子、乌头、桂枝相互配伍,疗热以寒,以清热泻下药,清解痼热,黄芩、天花粉,石膏、大黄等为其典型配伍,且善用前胡和枳实配伍,宣散清降并用来治疗积热。正气尚足可耐攻伐,治以急,正气不足不耐攻逐,图以缓,药物用量及方剂剂型随证而变,但治疗总以驱邪护正为要。这些特色值得我们重视,进一步挖掘整理,为古方的理论研究和临床应用提供参考。