基于大数据分析的高校奖学金制度改革探索

——以北京林业大学为例

2020-08-11夏芸枫

夏芸枫

(北京林业大学学生工作处,北京 100083)

奖学金是学校针对学生在校期间的优秀表现给予奖励的一种方式,旨在通过提供资金支持的方式表彰和鼓励学生,调动学生学习积极性,帮助和激励优秀学生完成学业,促进个人发展[1]。我国的奖学金制度由20世纪50年代的“人民助学金”发展而来[2]。各高校根据教育部颁布的《国家助学金管理办法》的相关要求,随继制定了奖学金评定细则和办法,对奖学金的设立目的、评定依据、参评对象、评定程序、发放要求等作出详细规定。经过60多年的发展与完善,奖学金制度已成为我国高校“奖、助、贷、勤、补、减(免)”多元化资助政策体系中的重要组成部分,除了具有资助功能和激励功能之外,还具有引导学生德智体美劳全面发展的功能,对高校的人才培养、大学生的思想政治引领等发挥着十分重要的作用。然而,随着时代的发展,大学生群体的特点逐渐发生了变化,高校奖学金制度在实践过程中面临的新问题也逐渐显现。因此,笔者以北京林业大学为研究对象,通过对学生工作管理信息系统中的大数据进行分析,对高校奖学金制度的实施现状和存在的问题进行了总结,并对高校奖学金制度的改革提出具有针对性的建议,以期逐步完善高校奖学金制度的运行机制。

一、高校奖学金制度相关研究的综述

对不同国家、不同文化、不同群体而言,高校奖学金制度的内涵和意义是不一样的。我国有关高校奖学金制度的研究主要集中在以下几个方面。

一是在认识到奖学金制度重要性的基础上,对奖学金制度的功能和内涵进行了深入探讨。例如,葛谢添从奖励主体和客体的权利与义务的规定等方面阐述了高校奖学金制度的具体内涵[3];张浴日和王晓晨从不同角度论述并强调了高校奖学金制度的育人功能[4-5];方吉娴对奖学金激励作用的具体路径进行了阐述,强调评价机制应具合理性和公平性[6]。

二是随着时代的发展,研究者逐渐发现当前的高校奖学金制度已不能完全适应社会发展现状和大学生管理工作的需要。例如,潘玉驹认为学生价值观的改变势必推动高校奖学金制度的改革[7];左显兰指出,高校奖学金制度在实际运行过程中,导向功能存在盲从性和失真性,激励功能存在消极性和功利性,资助功能存在忽略性和缺失性[2]。

三是针对高校奖学金制度实施过程中面临的问题从多个方面探讨了改革措施。例如,蒋国华着眼于高校奖学金制度运行的整个流程,在奖学金概念的扩展、种类的设置、申报条件的明确化等方面提出了改进意见[8];张涛等从激励理论的角度,运用回归分析,对影响奖学金激励作用的主要因素进行了总结[1];陈婉琳提出,应通过加强高校奖学金制度的宣传和丰富奖励形式等,更好地发挥奖学金作用的效力[9];陈瑶从管理学理论出发,提出高等院校享受奖学金的人数和奖学金的数额要根据实际情况进行适当调整[10];张佳瑜、闫丽媛等人运用层次分析法探索构建了大学生奖学金评定的多指标综合评价模型,旨在运用数理方法提高科学评价水平[11]。

综上所述,高校奖学金制度的研究方法主要有2种,即大多数研究者采用数据分析方法对奖学金制度在高校立德树人中的作用进行研究,以及部分高校教师结合自身工作经验对高校奖学金制度的改进措施进行归纳总结。但是,高校奖学金制度的相关研究也暴露出一些问题。例如,研究对象较为单一,代表性不强;研究数据的处理水平较低;改革建议的可复制性较低,等等。因此,笔者在总结和借鉴前人研究成果的基础上,以北京林业大学学生工作管理信息系统提供的2013—2016年的相关数据为支撑,在对学生群体进行分层处理的基础上,运用Python软件对高校奖学金制度对不同学生群体的实际响应效果进行了分析;并通过对时间序列数据的综合分析,进一步追踪研究了时间维度下的奖学金制度对获得者的影响效果。

二、以北京林业大学为对象开展高校奖学金制度研究的方法及数据采集情况

笔者在高校奖学金制度研究中引用的数据为北京林业大学学生处和教务处的学生工作管理系统中本科生评优奖项的统计管理数据。该数据覆盖了北京林业大学15个学院所有本科生在2013—2016年期间共计9 600人次获奖学金的相关数据,包括获奖学金学生的性别和政治面貌以及所在学院、专业、年级等人口学变量。同时,笔者采用的研究方法主要是利用Python软件采取Groupby Statistic方法对获奖学金学生的相关数据进行分类提取,然后对每名学生获奖情况的数据进行统计累加,并按照人口学变量(如性别、政治面貌、学生干部身份等)进行具体分析。

三、以北京林业大学为对象开展高校奖学金制度研究获得数据的分析结果

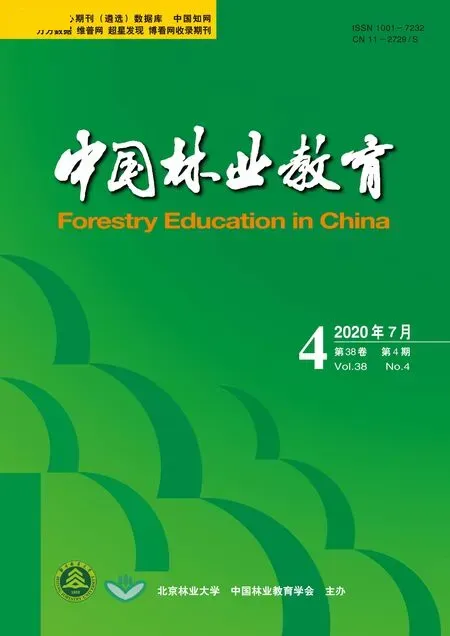

(一)获奖学金学生的政治面貌情况

研究数据显示(详见图1),在北京林业大学获奖学金的本科生中,政治面貌为共青团员的学生比例最高,达82.7%;为中共党员的学生比例占13.1%。同时,根据北京林业大学2018年本科生党员数量计算,全校本科生中学生党员的比例为8.7%。其中,人文社会科学学院本科生的学生党员比例最高,为13.3%;环境科学与工程学院的学生党员比例较低,仅为5.4%。由此可见,获奖学金学生中的党员比例明显高于全校本科生中学生党员的比例。这说明在本科生群体中学生党员在学风、综合素质方面的整体水平高于共青团员和群众。相对于其他政治面貌的本科生群体,学生党员群体对自己的要求更加严格,能够起到模范带头作用和榜样作用。因此,高校应以党带团做好本科生思想政治引领和学风建设的双重推进工作。

图1 北京林业大学获奖学金学生的政治面貌情况

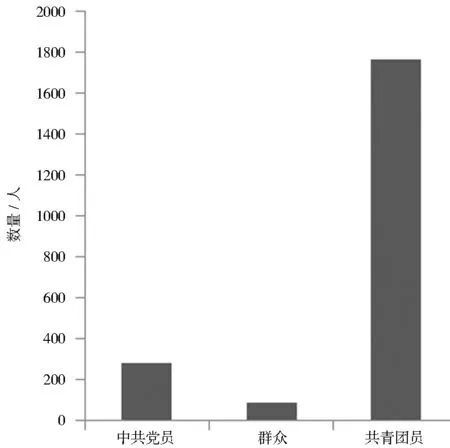

(二)获奖学金学生的性别情况

研究数据显示(详见图2),在北京林业大学获奖学金的本科生中,女生的比例高达81.8%,远高于北京林业大学本科生中女生约占65%的比例。这说明相较于男生群体而言女生群体在学习成绩和综合素质评分等方面的得分更高。究其原因,可能与女生学习更加努力以及更加自律和遵守规矩有关。

图2 北京林业大学获奖学金学生的性别情况

(三)不同类型学生获奖学金情况

在研究过程中,笔者将北京林业大学获奖学金的本科生划分为3类群体:第一类为“学霸型”群体,指连续2年或者3年获得优秀学生奖学金(包括一、二、三等奖学金)的学生;第二类为“活动型”群体,指在同一学年中既获得优秀学生奖学金又获得优秀学生干部荣誉称号或社团活动奖学金的学生;第三类为“后进型”群体,指继上一学年获得学习进步奖之后又在新一学年获得优秀学生奖学金的学生。在此分类基础上,笔者通过对获奖学金学生群体进行群内和不同类型群间的比较分析,全面总结了高校奖学金制度对不同学生群体的实际响应效果;并从北京林业大学本科生获奖学金情况的特殊性与高校奖学金制度实施的普遍性相结合的角度,对现行高校奖学金制度面临的问题进行了一些思考。

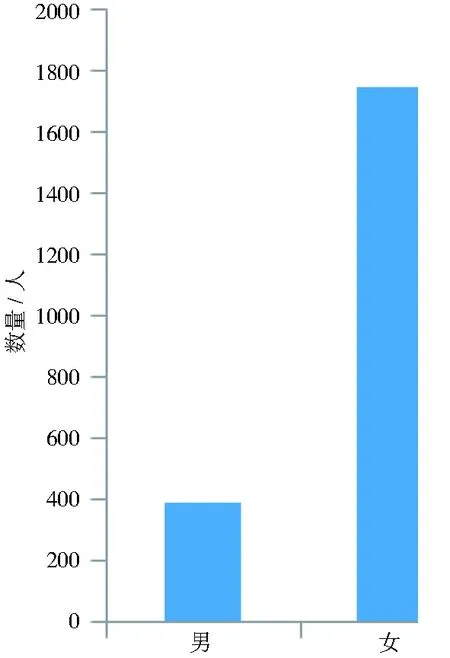

1.“学霸型”群体获奖学金情况

连续获得优秀学生奖学金对学生的学习成绩和综合素质的要求都更为严格。北京林业大学“学霸型”学生群体获奖学金情况如图3所示,共计有1 554人次连续2年获优秀学生奖学金(包括一、二、三等奖学金),占获奖学金总人次的16.2%,但其中连续2年获一等奖学金的仅占获奖学金总人次的1.65%;共计有578人次连续3年获优秀学生奖学金(包括一、二、三等奖学金),占获奖学金总人次的6.02%,但其中连续3年获一等奖学金的仅占获奖学金总人次的0.74%。特别值得一提的是,研究数据显示,如果大学新生在入学第一学年未获得奖学金,那么仅有0.81%的学生能够在此后的学年获得学习进步奖并继而获得优秀学生奖学金。

图3 北京林业大学“学霸型”学生获奖学金情况

由此可见,在区分度上,优秀学生奖学金的一等奖远大于二、三等奖,连续获得优秀学生奖学金的人次随奖学金等级的上升呈递减趋势;从获奖学金学年数的角度看,连续2年获得优秀学生奖学金的人次是连续3年获得同类奖学金人次的2~3倍,差距较大。根据学生学习的心理规律分析其原因,第1学年获得奖学金的本科生在外部因素的激励作用下会更加积极主动学习,以争取继续获得该奖项或更高奖项;但是,在第二学年结束之后,本科生已经逐渐适应大学的学习生活并进入倦怠期,再加上开始寻找实习工作也分散了学生的精力,所以出现了连续3年获奖学金人次断崖式减少的现象。

2.“活动型”群体获奖学金情况

研究数据显示,北京林业大学“活动型”学生群体共计有1 830人次获优秀学生奖学金,占获奖学金总人次的85.83%。如图4所示,在获奖学金“活动型”学生群体中,共计有1 152人次同时获优秀学生奖学金和优秀学生干部奖励,所占比例最高,达到83%,但仅占获奖学金总人次的12%;同时获优秀学生奖学金和社团活动奖学金的人次所占比例为13%,但仅占获奖学金总人次的1.83%;同时获优秀学生奖学金、社团活动奖学金和优秀学生干部奖励的人次最少,仅占4%,且仅占获奖学金总人次的0.54%,明显低于连续3年获优秀学生奖学金一等奖的比例。

图4 北京林业大学“活动型”学生获奖学金情况

从上述研究数据可以发现,学习成绩优秀的大学生多倾向于全方面发展自己,愿意主动参加学生组织和学生活动,普遍兼具较好的集体生活能力和组织能力。但是,受个人精力和时间的限制,只有部分大学生可以较好地平衡学习与学生干部工作和社团活动的关系,做到多方兼顾、全面发展。

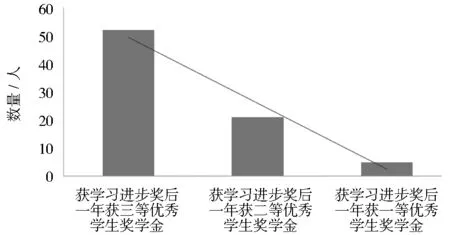

3.“后进型”群体获奖学金情况

研究数据显示,在北京林业大学“后进型”学生群体中,只有20%的学生能够在获得进步奖学金之后的学年荣获优秀学生奖学金(包括一、二、三等奖学金),而且获优秀学生奖学金的人次随优秀学生奖学金等级的递增呈现递减状态,如图5所示。特别值得注意的是,在获学习进步奖学金之后的学年荣获优秀学生奖学金一等奖的人次仅占获奖学金总人次的0.052%,获二等奖的人次仅占获奖学金总人次的0.22%,都远远低于连续3年获优秀学生奖学金一等奖的比例以及同时获优秀学生奖学金、社团活动奖学金和优秀学生干部奖励的比例。

图5 北京林业大学“后进型”学生获奖学金情况

由此可见,进步奖学金的设置对激发学生的学习动力具有一定的积极作用。但是,大学前期的学习成绩对优秀学生奖学金的评定有较大的影响作用。由于优秀学生奖学金评定所参照的学习成绩是对以往全部学习成绩的累计,所以“后进型”学生群体即使学习成绩有了大幅提高,也很难获得较高等级的奖学金。

四、基于大数据分析的高校奖学金制度改革措施

(一)加强奖学金在大学生中期学习阶段的激励作用

从北京林业大学“学霸型”学生群体获奖学金情况可以发现,如果大学新生在入学第1学年未获得奖学金,那么仅有0.81%的学生会在之后的学年获得优秀学生奖学金。究其原因,笔者认为主要有3个方面。一是部分大学生自身的学习能力不足,对学科学习方法的适应性较差;二是第1学年未获得奖学金使部分大学生在心理上将自身的定位放得过低,妄自菲薄,自我放松;三是高校针对本科生中期学习阶段的激励机制存在疏漏,缺乏对大学生中后段学习的推动。要解决上述问题,高校不仅需要在加强大学生的深度辅导和学风建设等方面开拓新的思路,而且需要对奖学金制度进行改进。

目前,北京林业大学唯一针对学习进步学生而设立的学习进步奖学金,要求学生在班级中的成绩排名需进步10名以上才有机会参评。这样,如果班级人数为30名,那么学生的成绩排名在年级排名中必须至少进步30%名次。然而,对应较大的进步难度,学习进步奖学金的金额仅为300元。学习进步奖学金制度实施中存在的高投入、低回报现象势必会削弱其对学生的激励和引导作用,使学生对高校奖学金制度产生质疑。

因此,笔者认为,高校应在加强学生过程培养的同时,也注重过程激励。针对实施过程中出现的问题,完善学习进步奖学金的设置。一是将学习进步奖学金参评条件规定的学生班级成绩排名进步10名以上改为专业成绩排名进步10名以上;二是学习进步奖学金应设置等级,奖金金额与学生学习成绩进步程度挂钩。只有获奖学金多少与学生付出努力和取得进步多少成正比,才能切实发挥奖学金的激励作用,从而在学生群体中形成并驾齐驱、你追我赶的良性竞争氛围,也才能进一步加强奖学金在大学生中期学习阶段的引导作用。

(二)完善高校奖学金制度,丰富奖学金类型,积极促进大学生德智体美劳全面发展

高校育人的核心在于立德树人,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者是高校责无旁贷的重任。因此,高校的育人成果不能仅仅以学生的学习成绩为标准。特别是高校各类考评和评优的侧重点更应依情况而定。高校奖学金制度的完善和类型的丰富将有利于推动大学教育摆脱单一化的禁锢,更加注重培养学生服务社会、服务国家的人文精神,加强学生社会技能的培养,从而避免急功近利、唯成绩论现象在校园的蔓延。

目前,高校奖学金的评定标准大多是以学习成绩为主;同时,受急功近利和趋利心理的影响,许多大学生往往目标性比较强,所以在奖学金评定条件的引导下出现了“加分在哪,人就在哪”的现象。因此,笔者认为,需进一步完善高校奖学金制度,通过加大奖学金评定条件中综合素质评分的占比,强调和提高综合素质培养在高校人才培养中的地位,从制度设置上使大学生认识到综合素质培养的重要性,从而充分发挥高校奖学金制度在引导大学生树立正确的人生观和价值观并在参评过程中不断提高自己的社会实践能力、人际交往能力以及学会关心和帮助他人等方面的作用,促使大学生的身心健康发展。

同时,现行的高校奖学金类型较少,虽然有针对文体优秀、学术优秀学生设立的奖学金,但是在金额上所占比例较低,与以学习成绩为主要评定标准的优秀学生奖学金相比,仅占奖学金总额的10%。这使一些在某方面有特长的学生在大学无法得到真正的关注和支持,也使奖学金制度的激励作用无法完全覆盖在不同领域表现优秀的大学生,反而有可能导致学生因此而产生落差感,从而抑制了学生的多方位发展。因此,笔者认为,需进一步丰富奖学金类型,构建更加合理的、多元化的高校奖学金体系。高校应该突破传统模式,适应大学生群体的多样化特点,适当提高文体类奖学金金额所占比例,设立与思想政治水准、道德品质行为规范相关的专项奖学金,扩大针对学生社团组织等设立的实践类奖学金的受众面和提高奖励金额,从而引导大学生在兼顾学习的同时通过社团活动、学生干部的角色等磨砺和丰富自己,更加注重培养和树立“勤学、修德、明辨、笃实”的意识。

(三)在严格学生党员和学生干部考核基础上完善高校奖学金“因材施奖”的运作,激励学生骨干发挥榜样作用

高校的学生党员和学生干部是学生群体中的精英和骨干,是学校和教师与广大学生联系的桥梁和纽带,也是能够发挥引导、带动作用的学生群体的核心力量。充分发挥高校奖学金的作用,培养一支政治素养高、业务能力强的学生骨干队伍,可以使高校的立德树人工作达到事半功倍的效果。因此,笔者认为,高校奖学金制度在运作过程中,可以在相关政策上对学生骨干进行倾斜。但是,权利对应义务,在政策倾斜的同时,对学生骨干的要求和奖惩也应更加严格,要加大对学生党员和学生干部的考核力度,提高对学生党员和学生干部的要求标准。例如,对普通学生,规定“挂科”则取消奖学金评定资格;而对学生党员和学生干部,则应规定综合素质评分低于80分就限制或取消部分奖项的评定资格。这样,一方面可以使学生骨干更加具有责任意识,更加严格要求自己,更加主动地在学生群体中发挥模范带头作用;另一方面可以使高校的学生工作有“抓手”、更高效。