麻杏石甘汤治疗新型冠状病毒肺炎邪热壅肺证的潜在药效物质及作用机制探析

2020-08-11李思颖李佳川马二秀史志龙

李思颖,李佳川,马二秀,顾 健,史志龙

(西南民族大学药学院,四川成都 610041)

新型冠状病毒(Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2,SARS-CoV-2)感染引起的新型冠状病毒肺炎(Corona Virus Disease 2019,COVID-19)是一种急性感染性肺炎,初期以发热、干咳、气促、乏力为主要症状,重症患者则出现呼吸困难,进一步发展为急性呼吸窘迫症、脓毒症休克及多器官功能衰竭等,甚至死亡,严重威胁着人们的健康安全.在此次中国抗疫战争中,中医药广泛参加COVID-19治疗,深入介入到整个诊疗过程,其整体观和辨证施治理论在此次疫病治疗中发挥了前所未有的积极作用,成为抗疫“中国方法”的重要组成部分.麻杏石甘汤是张仲景《伤寒杂病论》中主治外感风邪、邪热壅肺证的经典方剂,该方不仅清泻肺热,还有利水平喘之效.国家药监局推广治疗COVID-19的特效方案中医“三药三方”中的连花清瘟胶囊、金花清感颗粒、清肺排毒汤方和化湿败毒方均是以麻杏石甘汤为基础方化裁而成.同时,麻杏石甘汤也是国家、各省市区发布的中医药防治COVID-19诊疗方案中推荐使用频次最多的方药,主要用于初期和中期邪热壅肺证的治疗[3];此外,麻杏石甘汤加减在治疗2003年SARS热毒袭肺期也发挥了极其重要的作用,可见麻杏石甘汤在抗病毒感染治疗中具有较好的临床应用前景.

目前认为,SARS-CoV-2 3CL水解酶(PDB ID:6LU7)与血管紧张素转化酶II(Angiotensin converting enzyme II,ACE2)是SARS-CoV-2感染人体的关键靶点,对抗SARS-CoV-2潜在药效物质的筛选及临床治疗具有重要意义.因此,本研究拟利用网络药理学的分析方法,筛选出麻杏石甘汤的主要活性成分及其作用靶点,预测其信号通路;同时,以ACE2蛋白、SARS-CoV-2 3CL水解酶蛋白为受体,与麻杏石甘汤的主要活性成分进行分子对接,筛选出抗SARSCoV-2病毒的潜在核心成分,以期揭示该方药在治疗COVID-19过程中的潜在药效物质及作用机制,为麻杏石甘汤后续的临床研究和抗SARS-CoV-2药物的研发提供科学依据.

1 资料与方法

1.1 数据库与软件

中药系统药理学数据库和分析平台(traditional Chinese medicine systems pharmacology database and analysis platform,TCMSP)(http://ibts.hkbu.edu.hk/LSP/tcmsp.php);通用蛋白数据库 Uniprot(https://www.uniprot.org/);人类基因数据库 GeneCards(https://www.genecards.org/);生物学信息注释数据库DAVID 6.8(https://david.ncifcrf.gov/);RCSB PDB数据库(http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do);Venny 2.1.0(https://bioinfogp.cnb.csic.es/tools/venny/index.html);OmicShare Tools平台(https://www.omicshare.com/tools/);FunRich3.1.3 软件;生物信息分析软件Cytoscape 3.7.1;分子对接软件:PyRx 0.8,AutoDock Tools1.5.6 和 Discovery Studio Visualizer.

1.2 麻杏石甘汤活性成分及作用靶点的收集与筛选

麻杏石甘汤由麻黄、杏仁、甘草、石膏组成,分别以“麻黄”、“杏仁”、“甘草”为关键词,借助 TCMSP数据库检索上述中药所含化学成分,并以口服生物利用度(Oral bioavailability,OB)≥30%和类药性(Drug likeness,DL)≥0.18为限定条件,并结合实验、文献已验证报道的有效化学成分,筛选出麻黄、杏仁、甘草的有效活性成分及相关作用靶标,最后通过Uniprot数据库检索作用靶标所对应的基因名称.需要注意的是,TCMSP数据库中未收录矿物药石膏的相关信息,其他与TCMSP功能相同的数据库可能有石膏的记载,但是考虑到不同数据库之间的收载标准和算法有所差异,因此不建议采用其他数据库来检索石膏的相关数据,故在网络药理研究中删去石膏.

1.3 麻杏石甘汤“活性成分-靶点”网络的构建

把筛选出的活性成分及其作用靶点导入Cytoscape 3.7.1软件中,构建“活性成分-靶点”网络,将活性成分与靶点之间的关系可视化,其中,节点(Node)表示活性成分和作用靶点,边(Edge)表示节点之间的相互作用关系.借助Network Analyzer插件分析网络图中的一系列拓扑学参数,对麻杏石甘汤的主要活性成分进行初步探究.

1.4 相关疾病靶点的获取

临床研究表明,COVID-19为病毒性肺炎,主要症状为发烧、咳嗽,故以“病毒性肺炎(Viral pneumonia)”、“咳嗽(Cough)”和“发热(Fever)”为关键词,在Genecards数据库中搜索疾病相关靶点信息,将活性成分靶标蛋白和疾病相关靶标蛋白上传至Venny 2.1.0平台,二者的交集即为麻杏石甘汤活性成分与疾病共有的靶标蛋白.

1.5 构建麻杏石甘汤靶蛋白互作(PPI)网络

为了说明靶点蛋白在系统水平上的作用,将麻杏石甘汤与疾病的共有靶标蛋白上传至STRING数据库,选择物种为“Homo sapiens”,设置“minimum required interaction”为“highest confidence(0.9)”,并隐藏网络中孤立的蛋白质,绘制蛋白相互作用核心网络(protein-protein interaction core network,PPICN),并获取蛋白互作信息,再导入Cytoscape 3.7.1中对PPI网络进行分析.

1.6 关键靶点的通路分析

为了阐述药物活性成分得相关作用靶点在信号通路中的作用,明确药物的作用机制,可将活性成分与疾病的共有靶点上传至DAVID 6.8数据库中,进行基因本体(Gene Ontology,GO)功能富集分析和京都基因与基因组百科全书(Kyoto encyclopedia of genes and genomes,KEGG)通路富集分析,从富集结果中筛选出P<0.05的信号通路,并借助OmicShare Tools平台和FunRich软件将通路注释分析结果可视化,预测麻杏石甘汤治疗COVID-19的作用机制.

1.7 成分-靶点的分子对接

以麻杏石甘汤中主要活性成分为配体,ACE2蛋白(PIB ID:1R42)和SARS-CoV-2 3CL水解酶(PIB ID:6LU7)为受体,进行分子对接,筛选出麻杏石甘汤中潜在抗SARS-CoV-2感染的活性成分.首先运用PubChem数据库下载关键活性成分的2D结构,保存为SDF格式,接着采用PyRx 0.8软件中openbabel模块对其进行能量优化,并将其转换成pdb格式,作为配体备用.然后在PDB数据库中下载人源(Human)ACE2蛋白和SARS-CoV-2 3CL水解酶的3D结构,保存为PDB格式,运用AutoDock Tools 1.5.6软件对蛋白质文件去水、加氢和添加原子电荷,保存为pdbqt格式,作为受体备用.最后运用AutoDock Vina进行分子对接,对对接结果进行分析,结合自由能小于零则提示配体与受体能够自由结合.

2 结果

2.1 活性成分的收集与筛选

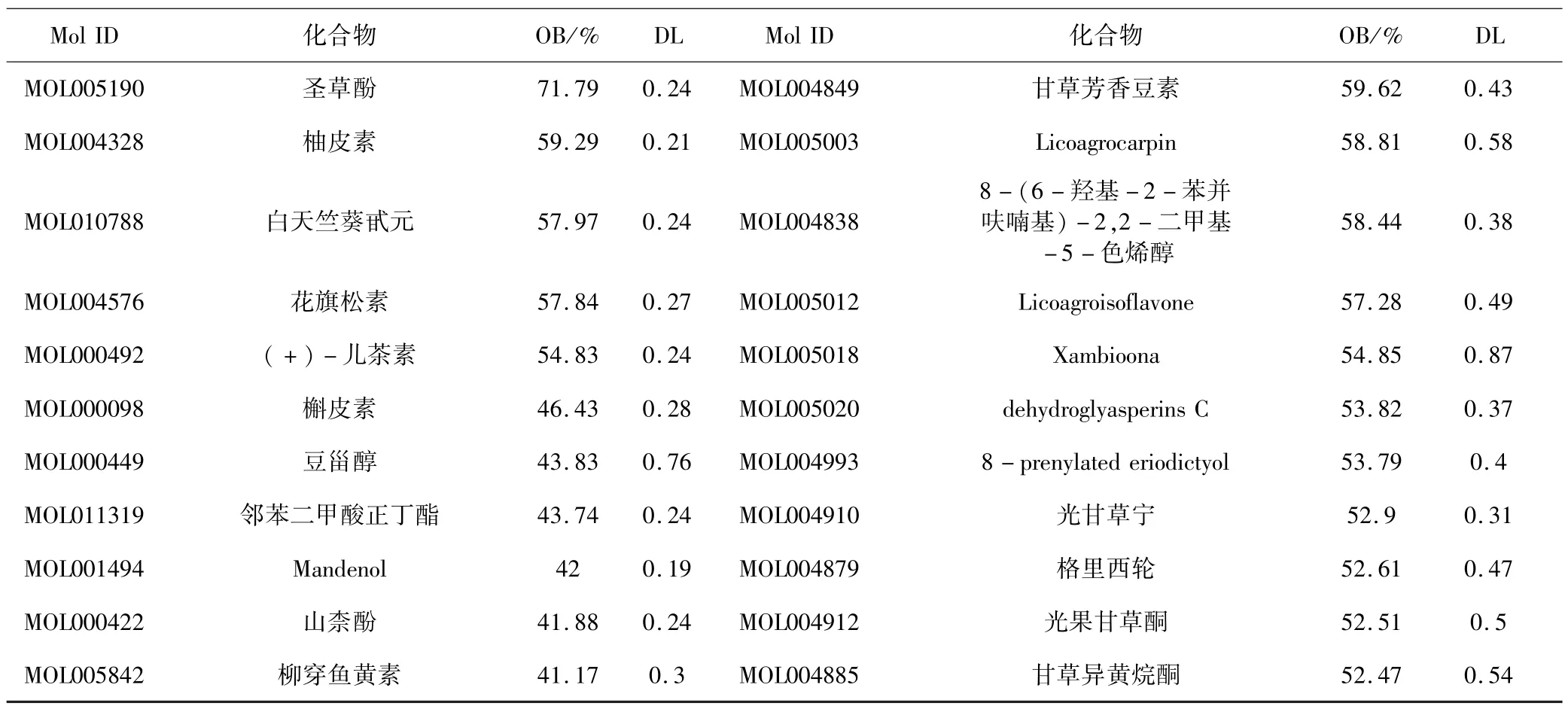

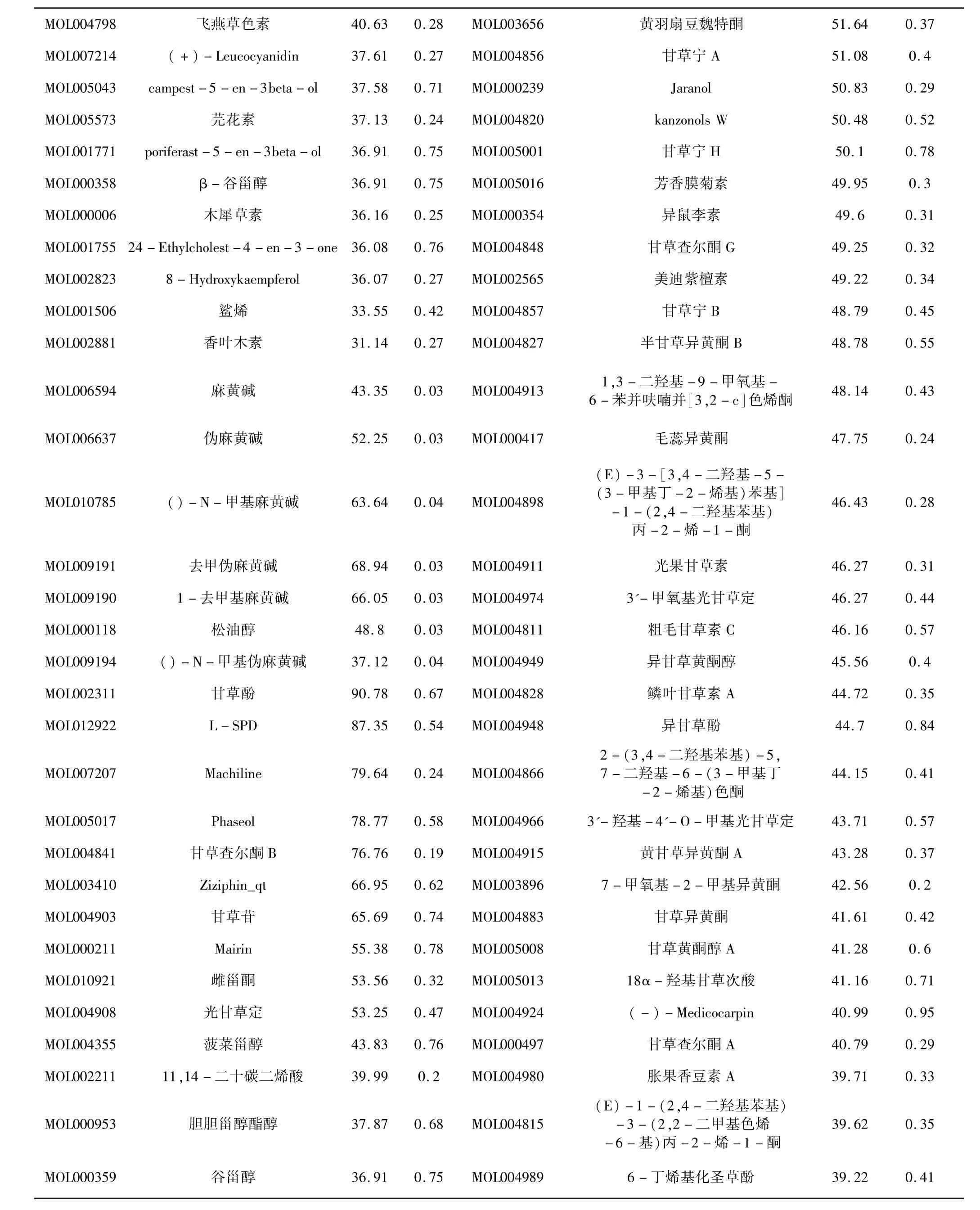

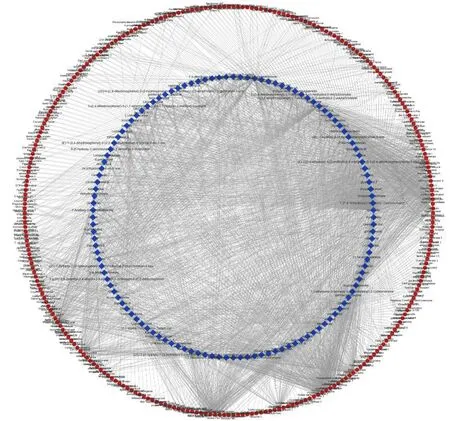

利用TCMSP数据库进行成分检索,除石膏外的麻杏石甘汤共含756种化学成分,其中麻黄有363种,苦杏仁有113种,甘草有280种.以OB≥30%,DL≥0.18为限定条件,并结合目前临床已报到的有效成分,共筛选出146种活性成分,麻黄有30种,苦杏仁有20种,甘草有96种,去除重复后还有134种活性成分.麻杏石甘汤部分活性成分的基本信息见表1.

表1 麻杏石甘汤活性成分的基本信息Table1 Basic information of active ingredients in Ma-Xing-Shi-Gan Decoction

M O L 0 0 4 7 9 8 飞燕草色素 4 0.6 3 0.2 8 M O L 0 0 3 6 5 6 黄羽扇豆魏特酮 5 1.6 4 0.3 7 M O L 0 0 7 2 1 4 (+)-L e u c o c y a n i d i n 3 7.6 1 0.2 7 M O L 0 0 4 8 5 6 甘草宁A 5 1.0 8 0.4 M O L 0 0 5 0 4 3 c a m p e s t-5-e n-3 b e t a-o l 3 7.5 8 0.7 1 M O L 0 0 0 2 3 9 J a r a n o l 5 0.8 3 0.2 9 M O L 0 0 5 5 7 3 芫花素 3 7.1 3 0.2 4 M O L 0 0 4 8 2 0 k a n z o n o l s W 5 0.4 8 0.5 2 M O L 0 0 1 7 7 1 p o r i f e r a s t-5-e n-3 b e t a-o l 3 6.9 1 0.7 5 M O L 0 0 5 0 0 1 甘草宁H 5 0.1 0.7 8 M O L 0 0 0 3 5 8 β-谷甾醇 3 6.9 1 0.7 5 M O L 0 0 5 0 1 6 芳香膜菊素 4 9.9 5 0.3 M O L 0 0 0 0 0 6 木犀草素 3 6.1 6 0.2 5 M O L 0 0 0 3 5 4 异鼠李素 4 9.6 0.3 1 M O L 0 0 1 7 5 5 2 4-E t h y l c h o l e s t-4-e n-3-o n e 3 6.0 8 0.7 6 M O L 0 0 4 8 4 8 甘草查尔酮G 4 9.2 5 0.3 2 M O L 0 0 2 8 2 3 8-H y d r o x y k a e m p f e r o l 3 6.0 7 0.2 7 M O L 0 0 2 5 6 5 美迪紫檀素 4 9.2 2 0.3 4 M O L 0 0 1 5 0 6 鲨烯 3 3.5 5 0.4 2 M O L 0 0 4 8 5 7 甘草宁B 4 8.7 9 0.4 5 M O L 0 0 2 8 8 1 香叶木素 3 1.1 4 0.2 7 M O L 0 0 4 8 2 7 半甘草异黄酮B 4 8.7 8 0.5 5 M O L 0 0 6 5 9 4 麻黄碱 4 3.3 5 0.0 3 M O L 0 0 4 9 1 3 1,3-二羟基-9-甲氧基-6-苯并呋喃并[3,2-c]色烯酮 4 8.1 4 0.4 3 M O L 0 0 6 6 3 7 伪麻黄碱 5 2.2 5 0.0 3 M O L 0 0 0 4 1 7 毛蕊异黄酮 4 7.7 5 0.2 4 M O L 0 1 0 7 8 5 ()-N-甲基麻黄碱 6 3.6 4 0.0 4 M O L 0 0 4 8 9 8(E)-3-[3,4-二羟基-5-(3-甲基丁-2-烯基)苯基]-1-(2,4-二羟基苯基)丙-2-烯-1-酮4 6.4 3 0.2 8 M O L 0 0 9 1 9 1 去甲伪麻黄碱 6 8.9 4 0.0 3 M O L 0 0 4 9 1 1 光果甘草素 4 6.2 7 0.3 1 M O L 0 0 9 1 9 0 1-去甲基麻黄碱 6 6.0 5 0.0 3 M O L 0 0 4 9 7 4 3'-甲氧基光甘草定 4 6.2 7 0.4 4 M O L 0 0 0 1 1 8 松油醇 4 8.8 0.0 3 M O L 0 0 4 8 1 1 粗毛甘草素C 4 6.1 6 0.5 7 M O L 0 0 9 1 9 4 ()-N-甲基伪麻黄碱 3 7.1 2 0.0 4 M O L 0 0 4 9 4 9 异甘草黄酮醇 4 5.5 6 0.4 M O L 0 0 2 3 1 1 甘草酚 9 0.7 8 0.6 7 M O L 0 0 4 8 2 8 鳞叶甘草素A 4 4.7 2 0.3 5 M O L 0 1 2 9 2 2 L-S P D 8 7.3 5 0.5 4 M O L 0 0 4 9 4 8 异甘草酚 4 4.7 0.8 4 M O L 0 0 7 2 0 7 M a c h i l i n e 7 9.6 4 0.2 4 M O L 0 0 4 8 6 6 2-(3,4- 二羟基苯基)-5,7-二羟基-6-(3-甲基丁-2-烯基)色酮4 4.1 5 0.4 1 M O L 0 0 5 0 1 7 P h a s e o l 7 8.7 7 0.5 8 M O L 0 0 4 9 6 6 3'-羟基-4'-O-甲基光甘草定 4 3.7 1 0.5 7 M O L 0 0 4 8 4 1 甘草查尔酮B 7 6.7 6 0.1 9 M O L 0 0 4 9 1 5 黄甘草异黄酮A 4 3.2 8 0.3 7 M O L 0 0 3 4 1 0 Z i z i p h i n_q t 6 6.9 5 0.6 2 M O L 0 0 3 8 9 6 7-甲氧基-2-甲基异黄酮 4 2.5 6 0.2 M O L 0 0 4 9 0 3 甘草苷 6 5.6 9 0.7 4 M O L 0 0 4 8 8 3 甘草异黄酮 4 1.6 1 0.4 2 M O L 0 0 0 2 1 1 M a i r i n 5 5.3 8 0.7 8 M O L 0 0 5 0 0 8 甘草黄酮醇A 4 1.2 8 0.6 M O L 0 1 0 9 2 1 雌甾酮 5 3.5 6 0.3 2 M O L 0 0 5 0 1 3 1 8 α-羟基甘草次酸 4 1.1 6 0.7 1 M O L 0 0 4 9 0 8 光甘草定 5 3.2 5 0.4 7 M O L 0 0 4 9 2 4 (-)-M e d i c o c a r p i n 4 0.9 9 0.9 5 M O L 0 0 4 3 5 5 菠菜甾醇 4 3.8 3 0.7 6 M O L 0 0 0 4 9 7 甘草查尔酮A 4 0.7 9 0.2 9 M O L 0 0 2 2 1 1 1 1,1 4-二十碳二烯酸 3 9.9 9 0.2 M O L 0 0 4 9 8 0 胀果香豆素A 3 9.7 1 0.3 3 M O L 0 0 0 9 5 3 胆胆甾醇酯醇 3 7.8 7 0.6 8 M O L 0 0 4 8 1 5(E)-1-(2,4-二羟基苯基)-3-(2,2-二甲基色烯-6-基)丙-2-烯-1-酮3 9.6 2 0.3 5 M O L 0 0 0 3 5 9 谷甾醇 3 6.9 1 0.7 5 M O L 0 0 4 9 8 9 6-丁烯基化圣草酚 3 9.2 2 0.4 1

M O L 0 0 2 3 7 2(6 Z,1 0 E,1 4 E,1 8 E)-2,6,1 0,1 5,1 9,2 3-六甲基二十四碳-2,6,1 0,1 4,1 8,2 2- 六烯3 3.5 5 0.4 2 M O L 0 0 4 8 8 4 甘草异黄酮B 3 8.9 3 0.5 5 M O L 0 1 0 9 2 2 琥珀酸二异辛酯 3 1.6 2 0.2 3 M O L 0 0 4 9 9 1 7-乙酰氧基-2-甲基异黄酮 3 8.9 2 0.2 6 M O L 0 0 5 0 3 0 甾二酸 3 0.7 0.2 M O L 0 0 4 9 5 7 7-甲氧基-4'-羟基异黄酮 3 8.3 7 0.2 1 M O L 0 0 1 3 2 0 苦杏仁甙 4.4 2 0.6 1 M O L 0 0 4 9 1 7 黄甘草甙 3 7.2 5 0.7 9 M O L 0 0 4 9 9 0 7,2',4'- 三羟基 -5-甲氧基-3-芳基香豆素8 3.7 1 0.2 7 M O L 0 0 4 9 4 5(2 S)-7-羟基-2-(4-羟基苯基)-8-(3-甲基丁-2-烯基)色烷-4-酮3 6.5 7 0.3 2 M O L 0 0 4 9 0 4 甘草吡喃香豆素 8 0.3 6 0.6 5 M O L 0 0 4 9 7 8 2-[(3 R)-8,8-二甲基 -3,4-二氢-2 H-吡喃并[6,5-f]色烯-3-基]-5-甲氧基苯酚3 6.2 1 0.5 2 M O L 0 0 4 8 9 1 s h i n p t e r o c a r p i n 8 0.3 0.7 3 M O L 0 0 4 9 3 5 乙形刺酮素B 3 4.8 8 0.4 1 M O L 0 0 4 8 1 0 粗毛甘草素F 7 5.8 4 0.5 4 M O L 0 0 4 9 0 5 3,2 2-二羟基-1 1-羰基-δ(1 2)-齐墩果烯-2 7-α-甲酯基-2 9-酸 3 4.3 2 0.5 5 M O L 0 0 1 4 8 4 高丽槐素 7 5.1 8 0.5 4 M O L 0 0 4 8 8 2 甘草香豆酮 3 3.2 1 0.3 6 M O L 0 0 0 5 0 0 V e s t i t o l 驴食草酚 7 4.6 6 0.2 1 M O L 0 0 4 8 6 0 甘草苷E 3 2.8 9 0.2 7 M O L 0 0 5 0 0 7 G l y a s p e r i n s M 7 2.6 7 0.5 9 M O L 0 0 1 7 9 2 甘草素 3 2.7 6 0.1 8 M O L 0 0 4 9 4 1 (2 R)-7-羟基-2-(4-羟基苯基)色烷-4-酮 7 1.1 2 0.1 8 M O L 0 0 4 9 8 8 K a n z o n o l F 3 2.4 7 0.8 9 M O L 0 0 4 9 5 9 1-甲氧基相唑并千啶 6 9.9 8 0.6 4 M O L 0 0 4 8 3 3 P h a s e o l i n i s o f l a v a n 3 2.0 1 0.4 5 M O L 0 0 0 3 9 2 芒柄花黄素 6 9.6 7 0.2 1 M O L 0 0 4 8 1 4 I s o t r i f o l i o l 3 1.9 4 0.4 2 M O L 0 0 4 8 6 3 3-(3,4- 二羟基苯基)-5,7-二羟基-8-(3-甲基丁-2-烯基)色酮6 6.3 7 0.4 1 M O L 0 0 4 8 0 5 2 S)-2-[4-羟基-3-(3-甲基丁-2-烯基)苯基]-8,8-二甲基-2,3-二氢吡喃并[2,3-f]色烯-4-酮3 1.7 9 0.7 2 M O L 0 0 4 8 0 8 粗毛甘草素B 6 5.2 2 0.4 4 M O L 0 0 4 9 9 6 二十碳-9-烯酸 3 0.7 0.2 M O L 0 0 4 8 2 9 鳞叶甘草素B 6 4.4 6 0.3 4 M O L 0 0 4 9 8 5 二十碳-5-烯酸 3 0.7 0.2 M O L 0 0 4 8 5 5 甘草利酮 6 3.5 8 0.4 7 M O L 0 0 4 8 6 4 5,7- 二羟基 -3-(4-甲氧苯基)-8-(3-甲基丁-2-烯基)色酮3 0.4 9 0.4 1 M O L 0 0 4 9 1 4 1,3-二羟基 -8,9-二甲氧基-6-苯并呋喃并[3,2-c]色烯酮6 2.9 0.5 3 M O L 0 0 4 8 0 6 e u c h r e n o n e 3 0.2 9 0.5 7 M O L 0 0 4 8 3 5 4-羟基-2,4'-二甲氧基查尔酮 6 1.6 0.1 9 M O L 0 0 4 8 7 6 甘草酸 1 9.6 2 0.1 1 M O L 0 0 4 9 0 7 光甘草轮 6 1.0 7 0.3 5 M O L 0 0 4 8 0 4 1 8 β-甘草次酸 2 2.0 5 0.7 4 M O L 0 0 5 0 0 0 甘草宁G 6 0.4 4 0.3 9 M O L 0 0 1 7 8 9 异甘草素 8 5.3 2 0.1 5 M O L 0 0 4 8 2 4(2 S)-6-(2,4-二羟基苯基)-2-(2-羟基丙烷-2-基)-4-甲氧基-2,3-二氢呋喃并[3,2-g]色烯 -7-酮6 0.2 5 0.6 3 M O L 0 0 4 9 5 1 异甘草苷 8.6 1 0.6

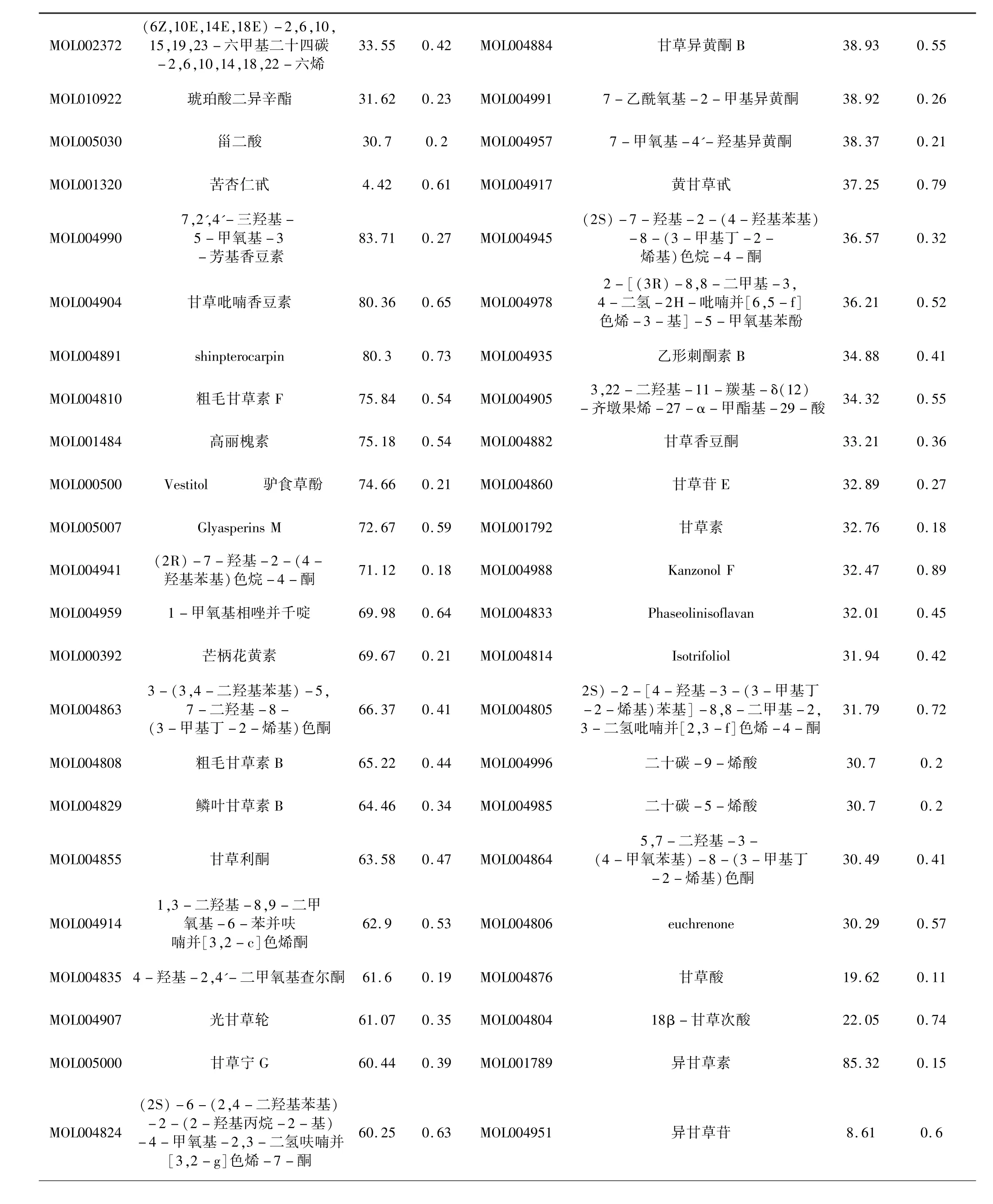

2.2 “活性成分-靶点”网络的构建

麻杏石甘汤“活性成分-靶点”网络见图1,该网络总共有402个节点和2 665条边,其中124个节点代表活性成分,即蓝色节点;278个节点代表作用靶点,即红色节点,每条边则表示活性成分与靶点之间的联系和相互作用.由网络图可以发现,多个靶点可以对应同一活性成分,一个靶点也可对应不同的活性成分,表明麻杏石甘汤通过多种成分干预多个靶点来发挥作用.

在网络图中,节点连接度即度值(Degree)和中心度(Betweenness Centrality)这两个参数来衡量活性成分和靶标的重要程度,故以所有节点Degree值中位数的2倍和BC值中位数的2倍为卡值来选取网络的核心节点.对活性成分-靶点网络的分析结果表明,所有节点Degree值中位数为4,BC值中位数为0.0003,同时大于等于2倍Degree值中位数、2倍BC值中位数的节点有128个,其中包括活性成分78个、作用靶点50个.其中,degree值较高的成分及目前临床报道有效化学成分主要有:柚皮素、豆甾醇、光甘草定、甘草查尔酮A、异甘草素、麻黄碱、(+)-儿茶素、甘草素、苦杏仁苷、甘草次酸等.

图1 麻杏石甘汤活性成分-靶点网络图Fig.1 The target network diagram of the active components of Ma-Xing-Shi-Gan Decoction

2.3 靶蛋白PPI网络的构建与分析

在Uniprot数据库中检索源于“Homo sapiens”的作用靶点基因名,得到272个作用靶点,Genecards数据库中得到疾病相关靶点2 099个,并利用获得的靶点绘制韦恩图(见图2).由图2可知,麻杏石甘汤的作用靶标与COVID-19相关靶标共有169个交集靶标,将交集靶标上传至STRING数据库获取蛋白互作信息后,再导入Cytoscape 3.7.1软件中,获得PPI网络,该网络中包含156个节点,840条边.PPI网络图表明麻杏石甘汤中各个靶蛋白关系密切,其作用机制复杂多样,并非只是靠单一靶蛋白治疗疾病.然后利用MCODE对网络进行聚类分析,得到5个聚类网络,见图3,图3中绿色聚类网络得分(Score)为10,包括10个节点,45条边;橙色聚类网络Score为8.897,包括30个节点,129条边;红色聚类网络Score为6.286,包括15个节点,44条边;紫色聚类网络Score为3.5,包括13个节点,21条边;黄色聚类网络Score为3,包括9个节点,12条边,由此提示得分为10的聚类可能是该网络中关键靶点的聚类.

图2 麻杏石甘汤作用靶点与COVID-19相关靶点的交集基因Fig.2 Intersection genes of Ma-Xing-Shi-Gan Decoction targets and COVID-19 related targets

图3 麻杏石甘汤与COVID-19共有靶标的PPI网络Fig.3 PPI network of common target of Ma-Xing-Shi-Gan Decoction and COVID-19

在 PPI网络中以“Degree”、“Betweenness Centrality”、“Closeness Centrality”这三个参数的中位数为限定条件,筛选出这三个数值均高于其中位数的靶点,并结合聚类网络,推测 TNF、MAPK1、MAPK3、MAPK8、MAPK14、IL2、IL6、CXCL8、IL-10 等靶点可能是麻杏石甘汤治疗COVID-19的关键靶点.

2.4 靶蛋白通路富集分析结果

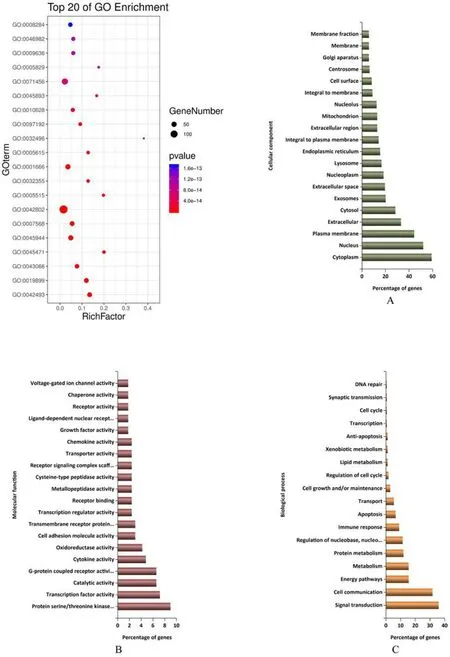

将169个靶标基因上传至DAVID 6.8数据库进行KEGG通路富集分析和GO生物学过程分析,设定P<0.05,得到124条KEGG通路,GO条目773个,包括细胞组分(Cellular component,CC)条目71个,分子功能(Molecular function,MF)条目113个,生物过程(Biological process,BP)条目589个.KEGG代谢通路和GO分析结果为图4和图5所示.

图4 KEGG通路富集分析前20条信号通路Fig.4 Analysis of KEGG enrichment of the top 20 signaling pathways

图5 GO富集分析前20条通路Fig.5 GO enrichment analysis of the top 20 signaling pathways

图4为KEGG富集分析结果中P值最显著的20条通路气泡图,点的大小代表基因数,点的颜色变化代表P值的高低.该图中涉及的通路主要有癌症通路、肿瘤坏死因子信号通路、非小细胞肺癌、小细胞肺癌、人类嗜T细胞病毒感染、甲型流感、PI3K-Akt信号通路、Toll样受体信号通路、FoxO信号通路、HIF-1信号通路、T细胞受体信号通路、NOD样受体信号通路等.

图5为GO富集分析结果,以P值显著性差异和所含靶标数量进行排序,可得到各组前20个条目柱状图如图5 A、图5 B和图5 C所示.在图5 A细胞组成(CC)富集分析结果中,靶标数量靠前的有细胞质、细胞核、质膜、胞外液、胞浆等.在图5 B分子功能(MF)富集分析结果中,靶点数量靠前的有蛋白丝氨酸/苏氨酸激酶活性、转录因子活性、催化活性、G蛋白偶联受体活性、细胞因子活性等.在图5 C生物过程(BP)分析结果中,靶点数量靠前的有信号转导、细胞通讯、代谢、免疫反应、细胞凋亡等.

2.5 麻杏石甘汤抗SARS-CoV-2活性成分的分子对接结果

一般认为配体与受体结合构象越稳定,二者结合能量越低,发生的作用可能性越高.查阅文献可知,石膏主要成分为硫酸钙,因此用硫酸钙进行分子对接.同时,以“活性成分-靶点”网络中的主要活性成分为参考,结合实验验证的药效物质及目前临床报道的有效化学成分,最终将筛选出的70个活性成分与SARS-CoV-2 3CL水解酶(PDB ID:6LU7)和ACE2(PDB ID:1R42)进行分子对接.分子对接结果显示(见表2),各活性成分与6LU7对接结合能介于-3.8 kcal/mol~-9.9 kcal/mol,与1R42对接结合能介于-4.1 kcal/mol~ -10.4 kcal/mol,其中,豆甾醇是综合来说结合能最低的成分.结合能越小,说明该成分的潜在活性越高,分子对接结果表明麻杏石甘汤的核心活性成分与SARS-CoV-2 3CL水解酶及ACE2受体均具有较好的结合活性,提示这些成分可能是抗SARS-CoV-2的潜在药效物质.

虽然甘草酸的OB值和DL值小于筛选标准,但斯坦福大学与香港大学联合发文表示,甘草酸可以与ACE2结合,其在预防SARS-CoV-2感染方面具有潜在应用价值,因此也将其纳入此次研究.对接结果显示甘草酸与6LU7、1R42结合能分别为-7.5 kcal/mol和-9.5 kcal/mol,说明其具有较好的抗SARSCoV-2活性.图6为结合能最低的豆甾醇和甘草酸的分子对接模式.

表2 麻杏石甘汤中核心化合物与SARS-CoV-2 3CL水解酶及ACE2的分子对接结果Table 2 Molecular docking of core compounds in Ma-Xing-Shi-Gan Decoction with SARS-CoV-2 3CL hydrolase and ACE2

甘草 甘草宁G -7.9 -8.2甘草 甘草黄酮醇A -7.9 -8.6甘草 L i c o a g r o c a r p i n -7.9 -8.2甘草 甘草异黄酮 -7.9 -9.5甘草 甘草利酮 -7.9 -8.8麻黄、甘草 山柰酚 -7.9 -9.3麻黄、甘草 槲皮素 -7.8 -9.6甘草 甘草宁B -7.8 -9.3甘草 粗毛甘草素C -7.8 -9.5甘草 G l y c y r i n -7.8 -8.7麻黄 草质素 -7.8 -9.6麻黄 花旗松素 -7.8 -9.6甘草 粗毛甘草素B -7.8 -8.4麻黄、杏仁 (+)-儿茶素 -7.7 -9.4甘草 甘草查尔酮A -7.7 -9.2甘草 甘草查尔酮G -7.6 -8.8甘草 甘草酸 -7.5 -9.5甘草 异鼠李素 -7.5 -9.3甘草 毛蕊异黄酮 -7.4 -9.1杏仁、甘草 甘草查尔酮B -7.4 -8.5甘草 甘草异黄酮B -7.4 -8.1甘草 黄羽扇豆魏特酮 -7.4 -8.8杏仁 M a c h i l i n e -7.3 -9.1甘草 k a n z o n o l s W -7.3 -8.3甘草 半甘草异黄酮B -7.2 -8.2甘草 d e h y d r o g l y a s p e r i n s C -7.2 -7.6甘草 粗毛甘草素F -7.2 -7.9甘草 甘草宁H -7.1 -9.2甘草 G l y a s p e r i n s M -7.1 -8.4甘草 甘草异黄烷酮 -7.1 -8.3麻黄 柳穿鱼黄素 -7.1 -9.1甘草 驴食草酚 -7.1 -8.8甘草 光果甘草素 -7 -7.9甘草 L i c o a g r o i s o f l a v o n e -7 -7.8甘草 芳香膜菊素 -7 -9.2杏仁、甘草 光甘草定 -6.9 -8.2甘草 J a r a n o l -6.9 -7.6甘草 甘草吡喃香豆素 -6.8 -8.2甘草 P h a s e o l i n i s o f l a v a n -6.8 -8.2甘草 S h i n p t e r o c a r p i n -6.8 -7.8甘草 光甘草酮 -6.7 -8.3甘草 G l y p a l l i c h a l c o n e -6.7 -8.5甘草 G l y z a g l a b r i n -6.7 -9甘草 胀果香豆素A -6.7 -7.7甘草 甘草素 -6.6 -7.5甘草 异甘草素 -6.5 -8.2麻黄 松油醇 -6.2 -7.1

甘草 异刺芒柄花素 -6.1 -7麻黄 1-去甲基麻黄碱 -5.9 -6.1麻黄 去甲伪麻黄碱 -5.5 -6.9麻黄 ()-N-甲基伪麻黄碱 -5.2 -5.9麻黄 (+)-N-甲基麻黄碱 -5.2 -5.9麻黄 伪麻黄碱 -4.8 -5.7麻黄 麻黄碱 -4.5 -5.8石膏 硫酸钙 -3.8 -4.1

图6 甘草酸和豆甾醇分别与SARS-CoV-2 3CL水解酶、ACE2的分子对接模式Fig.6 Molecular docking patterns of glycyrrhizic acid and stigmasterol with SARS-CoV-2 3CL hydrolase and ACE2

3 讨论

COVID-19为“疫疠之毒”所致,初期致病因素以湿毒为主,多见湿邪郁肺,中期邪毒入里化热、疫毒闭肺,且湿毒侵入人体,易阻遏气机,因此,需要及时清热解毒,宣肺透邪,调畅全身气机,遏制病症由轻转重.麻杏石甘汤为仲景方的代表方药,方中重用生石膏清泄肺热且生津止渴,麻黄宣肺平喘、发表透邪,杏仁降利肺气,可助麻黄止咳平喘,甘草既清热解毒、补脾益气,又可调和诸药,四药合奏可清宣肺热,止咳平喘[7].因此,COVID-19患者在治疗初期采用麻杏石甘汤可芳化湿浊、宣肺透邪,治疗中期用麻杏石甘汤可清热解毒、宣泄肺热.

近期研究表明,麻杏石甘汤加减不仅可用于早中期治疗,在重症和危重症也将有可能发挥重要作用.日前发表在《法医学杂志》上的《新型冠状病毒肺炎死亡尸体系统解剖大体观察报告》显示:“COVID-19死者肺部切面出现灰白色粘稠液体,气管腔内见白色泡沫状粘液,右肺支气管腔内见胶冻状黏液附着”,正是这些黏液阻碍了气道通畅,让肺部逐渐失去换气功能,最终形成低氧血症、急性呼吸窘迫综合征而死亡,这一症状也称为“痰栓”.而麻杏石甘汤加减治疗可清热解毒、止咳祛痰,同时改善肺通气功能,在“痰栓”的治疗中具有重要意义.还有研究表明[8],麻杏石甘汤能够有效改善内毒素引起的肺间质水肿和休克脱证,一方面抑制白细胞粘附、炎性因子释放、炎性细胞浸润,达到清宣肺热的目的,另一方面能够抑制肺微血管渗出、肺间质水肿,起到利水、止咳平喘的作用.综上,麻杏石甘汤有可能在新冠肺炎重症、危重症发挥治疗作用,特别是患者发热、干咳、呼吸困难、氧分压降低的阶段.

此外,“细胞因子风暴”也在COVID-19患者病情发展中扮演着重要角色.当病毒入侵机体时,人体产生过度免疫反应导致多种细胞因子高度表达,使机体呈现高炎症状态,最终导致“细胞因子风暴”,从而造成患者急性肺损伤、急性呼吸窘迫、多器官功能障碍,最终死亡.采用具有清热解毒功效的中药,在一定程度上可以调节机体免疫功能,减轻炎症反应,有效抑制细胞因子风暴,从而降低重症率和死亡率[10].现代研究表明,麻杏石甘汤能够改善全身炎症反应综合征,对患者血液中TNF-α、IL-6等炎性因子具有较好的拮抗作用[12].同时,麻杏石甘汤可以通过减少肺组织中的TNF-α以及外周血管中的IL-6,从而抑制炎性细胞向肺组织浸润和肺组织氧化应激反应[8].

在本研究活性成分及靶点的收集筛选过程中,虽删去了生石膏,但将其主要成分硫酸钙与6LU7、1R42进行分子对接,得到结合能为-3.8 kcal/mol、-4.1 kcal/mol,说明石膏与受体能自由结合,具有抗SARS-CoV-2作用.查阅文献可知[14],生石膏为治热病之要药,现代研究表明其具有显著的抗炎、解热作用.此外,其所含的Fe、Zn、Mn、Cu等微量元素具有免疫调节、抗病毒作用[15].因此,生石膏在此方中起到抗炎、抗病毒、解热、调节机体免疫功能等作用,可缓解COVID-19患者肺热喘咳症状.同时,除石膏外的活性成分对接结果显示,这些成分均与6LU7、1R42的结合活性较好,均具有潜在抗SARS-CoV-2活性.其中,豆甾醇与6LU7和1R42的结合能最低,且研究表明豆甾醇具有抗炎、抗氧化、抗肿瘤等多种药理活性,但目前对其药理活性的研究仍在起步阶段,其抗炎、抗肿瘤的具体机制目前尚不清楚,还需进一步实验验证[17].柚皮素为麻黄、甘草共有成分,国内外药理研究表明,其具有抗炎、抗菌、抗病毒、抗氧化、保护肝功、免疫调节等药理活性[18],同时动物实验结果表明柚皮素具有良好的止咳化痰平喘作用[19].麻黄碱、(+)-儿茶素等为麻黄中的主要成分,均与6LU7、1R42具有结合活性,其中麻黄碱是麻黄发挥平喘作用的有效成分,麻黄鞣酸中的(+)-儿茶素可抑制MDCK细胞中流感病毒生长,发挥抗病毒作用[20,21].苦杏仁苷为苦杏仁的主要成分,虽然其degree值和BC值均小于2倍中位数,但现代研究表明[22],苦杏仁苷具有镇咳、镇痛、抗肿瘤、抗炎、抗肺纤维化、抗高氧诱导肺损伤、免疫抑制及调节免疫功能等药理作用,且其与6LU7、1R42也具有较好的结合力.甘草具有保肝、抗菌、抗炎、抗病毒、镇咳、抗疟、抗氧化、免疫调节等作用,其黄酮类化合物异甘草素、甘草素、甘草查耳酮A、光甘草定等与6LU7、1R42结合活性较好,是甘草抗炎、抗变应性炎症的活性成分;甘草次酸具有抗炎、抗病毒、抗癌细胞等作用[23,24].此外,研究表明甘草酸可通过调节免疫功能而发挥抗病毒作用,其抗炎机制明确,可有效抑制由炎症通路引起的相关炎性反应信号活性,在非典期间甘草酸制剂还曾作为临床上治疗SARS的有效药,提示甘草酸可能是COVID-19潜在抑制剂.综上,推测柚皮素、麻黄碱、(+)-儿茶素、苦杏仁苷、甘草酸、甘草次酸以及甘草黄酮类化合物可能是麻杏石甘汤发挥治疗作用的药效物质基础.

目前,TNF-α被认为是细胞因子风暴中心的促炎因子,IL-2、IL-6、IL-8等细胞因子是调控炎性反应的重要促炎细胞因子;而IL-10是一种抗炎细胞因子,可抑制T淋巴细胞、炎性细胞因子(IL-1、IL-6、IL-8)、肿瘤坏死因子等表达[26].经过对麻杏石甘汤与COVID-19共有靶点进行PPI网络分析,结合文献,得到核心靶点有 TNF、MAPK1、MAPK3、MAPK8、MAPK14、IL2、IL6、CXCL8、IL-10 等,说明麻杏石甘汤对COVID-19患者肺炎感染引起的炎症反应具有一定调控作用.此外,上述靶点除了参与炎症反应过程外,还对机体的免疫应答和机体免疫功能的调节具有重要作用.因此,麻杏石甘汤可能是通过TNF、MAPK1、MAPK3、MAPK8、MAPK14、IL2、IL6、CXCL8、IL-10等重要作用靶点,发挥其抗炎、抑制细胞因子风暴、免疫调节等治疗作用.从PPI网络中还发现,筛选出与COVID-19治疗相关的靶点与ACE2受体几乎没有关联,由此推测ACE2受体主要是在病毒感染过程中起关键作用,至于在病毒感染后的相关治疗中是否有作用还有待验证,因此以ACE2受体为靶点的药物主要是用于阻碍病毒入侵,这也提示中医药应早期介入治疗,减少重症转化,同时在治疗后期加强联合治疗,可提高疗效.

从GO生物过程富集分析结果来看,所有通路中与COVID-19密切相关的通路主要包括炎症反应、免疫反应、细胞因子相关反应、MAPK级联、ERK1和ERK2级联正调节等.KEGG富集分析结果中与COVID-19关系密切的信号通路主要有肿瘤坏死因子信号通路、T细胞受体信号通路、趋化因子信号途径、MAPK信号通路、NF-κB信号通路、花生四烯酸代谢通路等.肿瘤坏死因子信号通路可由TNF与其受体结合后激活,同时促进趋化因子、黏附因子和IL-6、IL-8、TNF-α等炎性因子的表达,扩大炎症反应[28,29].T细胞中的CD4+T淋巴细胞是机体免疫系统中主要的效应细胞,可分化为辅助性Th1细胞和Th2细胞,其中IFN-γ为Th1细胞中最重要的细胞因子,其活性与炎症反应和肺损伤密切相关,多数情况下,IFN-γ的作用是促进病毒清除、促进细胞和体液免疫反应等;IL-10为Th2中最重要的抗炎细胞因子,其水平与感染后肺部炎症严重程度呈正相关[26].趋化因子及其对应受体偶联激发趋化因子信号传导途径,介导细胞的运动、生长、转录和活化等,并参与炎症反应的调节,如细胞性肺炎、急性呼吸窘迫症等急性疾病是由于中性粒细胞趋化因子大量进入组织所致[31].MAPK信号通路不仅调控细胞的存活、分化和凋亡及基因的表达,还参与炎症、肿瘤等疾病的发展.NF-κB是机体中是重要的诱导性转录因子,其受到多种靶基因蛋白的调控,包括细胞因子(如IL-1、IL-2、IL-3、IL-6)、趋化因子(如 IL-8)、黏附因子(如 ICAM-1、VCAM-1)等[33],从而激活 NF- κB信号通路,该通路激活后常伴随肿瘤或炎症发生.花生四烯酸主要用于TNF、IL等促炎介质的合成和释放,从而扩大炎症反应,其代谢产物也与炎症介质密切相关,共同参与病情演变过程[34],故通过阻断花生四烯酸代谢通路可抑制多种促炎因子的表达.综上,麻杏石甘汤治疗COVID-19的作用机制可能是其作用物质基础通过抑制或促进以上信号通路活性,从而降低机体炎症因子的表达、抑制细胞因子风暴、减少氧化应激和细胞凋亡,同时改善机体的免疫能力.另外,临床研究发现COVID-19部分患者患有基础性疾病,例如糖尿病、高血压、冠心病、慢性呼吸疾病等,这基础性疾病也是引起COVID-19患者死亡率较高的原因之一,而在麻杏石甘汤预测的信号通路中,有部分通路涉及到胰岛素抵抗、肿瘤、癌症类疾病、肺部相关疾病等,说明麻杏石甘汤在抗SARS-CoV-2的同时,还有可能在一定程度上防治基础性疾病,降低病亡率.

4 结论

本研究运用网络药理学和分子对接技术,对麻杏石甘汤治疗COVID-19的潜在药效物质基础和作用机制进行初步分析,结果发现麻杏石甘汤的作用机制可能是其多个活性成通过多个靶点,影响病毒与SARS-CoV-2 3CL水解酶及ACE2受体的结合,同时干预多条通路,从而发挥其抗病毒、抗氧化应激、抗炎、抑制细胞因子风暴、免疫调节等综合性治疗作用.这样一个整合了现代科学研究和传统中药研究成果的中药分析方法,有利于从蛋白、分子和基因等多层面揭示中药的物质基础和作用机制,更好地理解药物与机体的关系,指导临床合理用药,也更有利于在新型冠状病毒肺炎国际大爆发的形式下让中医药走向世界,推动中医药在国际市场上的推广和应用,在抗疫战争中发挥巨大作用.但需要注意的是,由于公共数据库信息有限,且目前对SARS-CoV-2致病机理的认识尚不完全,获得的实验数据可能存在偏差,因此,基于理论预测的潜在药效物质和信号通路有待进一步的临床与实验验证.