学习空间:学习发生的中介物

2020-08-09沈书生

[摘 要] 学习空间与学习环境两个概念在应用中存在一定的重叠与互释现象,与人们对认识发生机制的认知有关。学习空间与学习环境都是支持学习发生的条件,但两者的研究内容与范畴存在明显的差别。学习空间侧重功能层面,是学习的间接条件,是学习的中介物;学习环境聚焦应用层面,是学习的直接条件,是学习的刺激物。学习空间表现出了居所和转运的双重属性,体现的是客体与客体的位置及相互关系。通过对文献与应用层面的分析可以发现,在设计学习空间的时候,需要从学习发生的场所、学习通路、学习过程与结果的展示区等着手,综合考虑多种不同结构要素。构建了合适的学习空间,就可以设计合适的学习环境和学习行为。随着技术的不断发展,学习空间将会表现出技术组合性、自组织性和拟人智能性等特征,体现出从单一到多样、从固定到变化、从静态到动态的变革趋势。

[关键词] 学习环境; 学习空间; 空间属性; 学习空间结构; 学习中介物

[中图分类号] G434 [文献标志码] A

[作者简介] 沈书生(1968—),男,江苏海安人。教授,博士,主要从事信息化教学设计、教师教育技术能力建设等研究。E-mail:ssshen_nj@163.com。

一、引 言

学习环境作为一个大概念,深受理论界和实践界的关注。在具体应用中,由于其使用的领域不同,学习环境这一概念自身也开始出现分化,并逐渐形成了许多新概念。学习空间就是在这种分化中产生的重要概念,并越来越受到学术界和应用界的关注。

二、概念分化:学习空间与学习环境

(一)环境与空间的重叠和互释

早期的研究中,“空间”的概念和“环境”的概念基本上是交叉使用的,空间被作为一种特定的环境,有的研究中会以环境解释空间的内涵[1-2],有的将空间和环境交替使用[3],也有的研究中将“学习空间”作为一个具体概念而不做专门的定义[4]。空间与环境这两个概念之间存在着一定的交叉,主要是因为学术界在引入一些新概念的时候,对于许多有关联的概念,譬如情境、实践场、境脉、案例等,都纳入了“环境”这一概念体系中[5],使得环境这一概念所涉及的面过广,并逐步演变成了一个大概念。环境概念涉及的领域较多,其优点在于可以覆盖更加完整的研究范围,但是,缺点也是很明显的,当这一大概念所覆盖的范围过广以后,就自然会导致有些领域的研究会得不到重视,进而会影响对学习环境的设计。

(二)学习空间概念的衍生与分化

学习空间作为独立的学术概念出现以后,又出现了一系列衍生概念,如个人学习空间、网络学习空间等。祝智庭教授认为,个人学习空间是连接“虚拟学习环境”和“个人学习环境”的“中部空间”[6],网络学习空间则是依赖学习支撑服务平台的虚拟空间[7];郭紹青教授团队系统论述了网络学习空间的关键技术[8]、功能与构架[9]等;余胜泉教授将空间看作是多种学习情境的汇聚[10];许亚锋等研究者认为,学习空间作为一种学术概念,其形成与发展过程中包含了丰富的“隐喻”,最终还是为了促进学习者的学习[11]。

(三)学习环境与学习空间的异同

学习环境和学习空间两者所关注的领域不同,对于学习的作用也是不一样的。就本质与应用层面而言,学习空间与学习环境在内涵方面存在着较大的差异,两者所关注的内容不同,在学习中所发挥的作用等都不同,对于学习环境而言,有的需要依赖空间,有的却与空间关系不大,两者之间存在一定的关系,表现出了相似性与差异性。

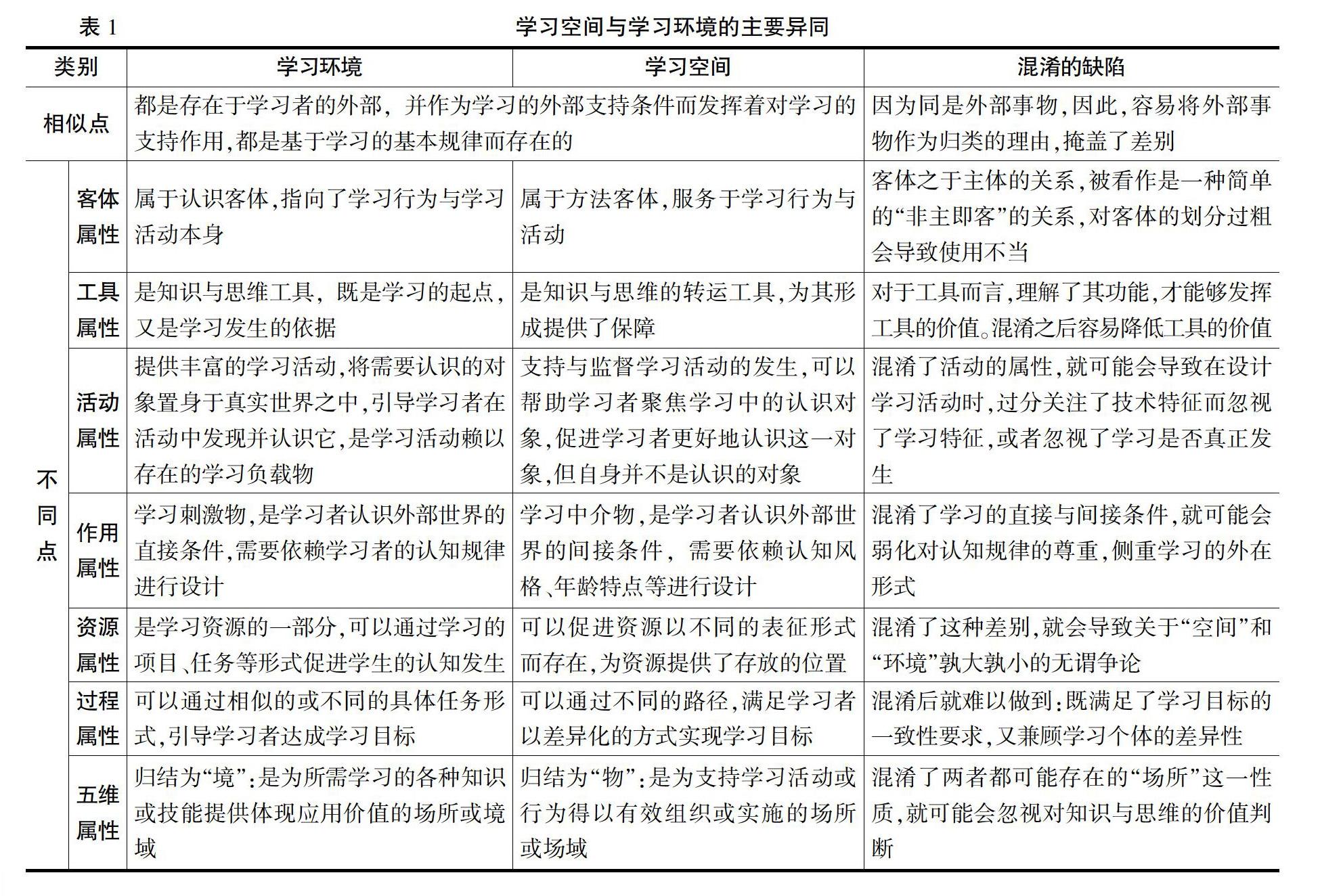

在表1中,我们从客体属性、工具属性、活动属性、作用属性、资源属性、过程属性等方面对学习环境与学习空间的关注重点进行了比较,并对这两个概念在“五维”框架[12]中的对应关系进行了区分,就是要强调在学习设计的过程中,不能因为使用了某一个大概念,就忽视了对其中诸多细节的设计,进而导致设计中出现偏差。

三、学习空间的中介属性

学习是一个认识活动,是学习个体在与外部事物交往的过程中,通过持续的建构,促进形成对于外部事物的认识的过程。学习个体与外部事物进行交往,就自然存在交往的场所,借助这一场所及其中的某些技术,学习者将会建立与外部事物的关联,并能够在这种关联之中逐步建立起个体的认知体系。

(一)学习在于帮助学习者认识无限客体

学习者对于外部事物的认识,需要借助教材内容和教师的引导等多种不同支持条件,并与自己的已有认知体系进行关联,以逐步建立起一套系统的认知构建体系。外部事物是认识的对象,外部事物作为客观存在物,存在于一个更大的客观存在物之中,学校教育中设定的认识对象是有限的,是特定的认知客体。通过学校教育,就是要帮助学习者借助认识有限客体,逐步认识无限客体[13]。

(二)不同类型客体具有不同的认知属性

学习者所认识的有限客体,是包含了丰富内涵的客观存在物。当认识的对象处于一个更大的客体之中以后,其他的客体对于认知的发生会表现出不同属性:一是学习之“脉”,这类客体继续充当了认知对象,使得学习者可以不断形成对不同对象的系统认识,并建立起关于不同认识对象之间的关联;二是学习之“境”,这类客体为学生提供了认知赖以发生的各种知识存在条件,使得学习者可以借助这些条件理解学习的价值,并能够通过问题的持续解决而形成认知,同时也会融入学习者的认知体系之中;三是学习之“物”,这类客体侧重于为学习的发生提供合适的外部支持,它可以帮助学习者更好地理解认识对象,促进认知的发生,但自身并不纳入认识体系之中。

(三)学习空间为认识的发生提供了中介

所谓“物”,是学习者在认识外部事物的过程中,用于促进学习发生的重要支持条件,是学习的中介物。“物”既可能是学习发生的场所,也可能是学习场所中的各种附加物,是一切用于支持学习发生的辅助性条件,同时也是学习可能发生的必备条件,这一充当“物”的属性的中介物,就是学习空间。

对于“位置”的问题,是因为空间中的诸多物体的共同存在,这一共同存在就自然会涉及空间分配;对于“相互关系”问题,是因为空间中的诸多共同存在的物体之间存在着各种不同联系,处于空间中的不同物体的各种联系会通过相互作用体现出来,并表现出作用的强弱差别。

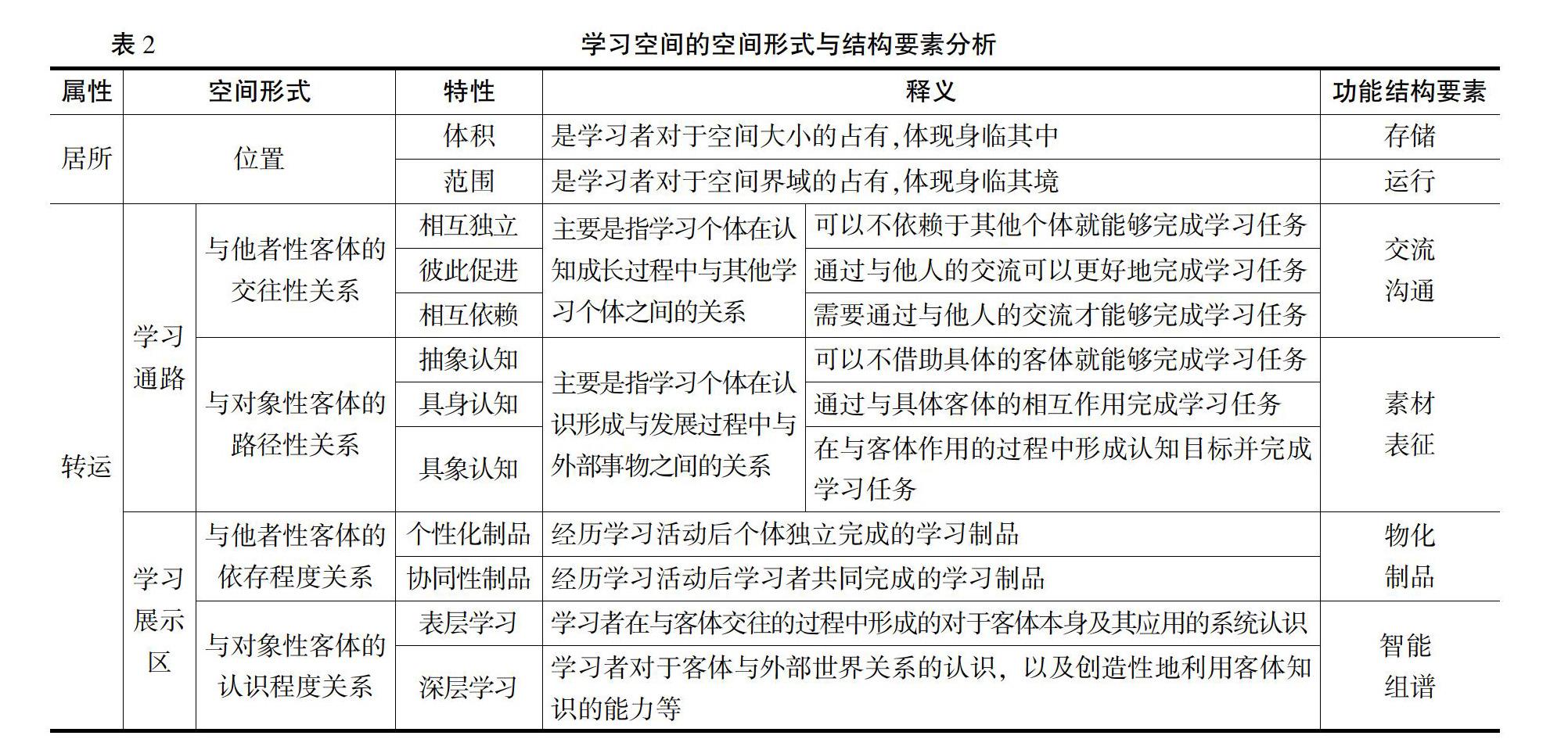

2. 居所属性决定了空间中的客体位置

适应居所属性及其在空间中的位置这一特性,空间需要能为学习者提供一定的体积及其运动范围。体积是一种空间大小的占有,是客体的“存储”,可以让学习者身临其中,能够将主体置入整个世界体系之中,成为相对静止的自然界的一部分;范围是一种空间界域的占有,是客体的“运行”,可以让学习者身临其境,能够让主体像与自然界中其他事物相似的客体一样,成为构成绝对运动的自然界的一部分。

3. 转运属性决定了空间中的客体关系

适应转运属性及其在空间中的相互关系这一特性,需要为学习者提供与外部事物联系的条件,保持与外部的事物之间的各种联系的畅通。

借助学习通路,学习者与其他客体之间形成不同的关系:对应于他者性的客体,建立的是一种交往关系,主要包括相对独立、彼此促进、相互依赖等不同程度的交往关系,促进客体之间的交流沟通;对应于认知对象性客体,建立的是一种认知路径关系,包括抽象认知、具身认知、具象认知等不同的认知路径,其效能依赖于这些认识对象中的素材及其表征方式。

借助学习展示区,也可以与其他客体之间形成不同的关系,对应于他者性客体,建立的是一种依存程度关系,并借助物化的学习制品体现出来,包括个性化制品与协同性制品等不同形式;对应于认知对象性客体,建立的则是一种认识程度的关系,包括表层与深层的不同认识程度,而要能够准确判断学习者的认识变化,往往需要借助不同的观察角度,多维度呈现学习者智能变化的组谱。

4. 位置与关系决定了学习空间的结构

学习主体与客体的关系需要借助学习空间来体现。在学习空间中,居所属性可以转换为体积、范围等位置形式,转运属性则可以转换为关系形式,包括学习通路中的交往和路径关系、学习展示区中的依存程度与认识程度关系。通过分析学习空间中的位置与关系,就可以进一步从空间的结构要素方面来理解学习空间的内涵(见表2)。

五、学习空间的学习支持价值

从功能性的视角来详述学习空间的内涵及其结构要素,就是为了在实践中更好地设计学习空间,并利用学习空间中的丰富配置,创设丰富的学习环境和学习行为,促进学习的高效发生,发挥学习空间对于学习的支持价值。

(一)学习空间与学习过程的关系

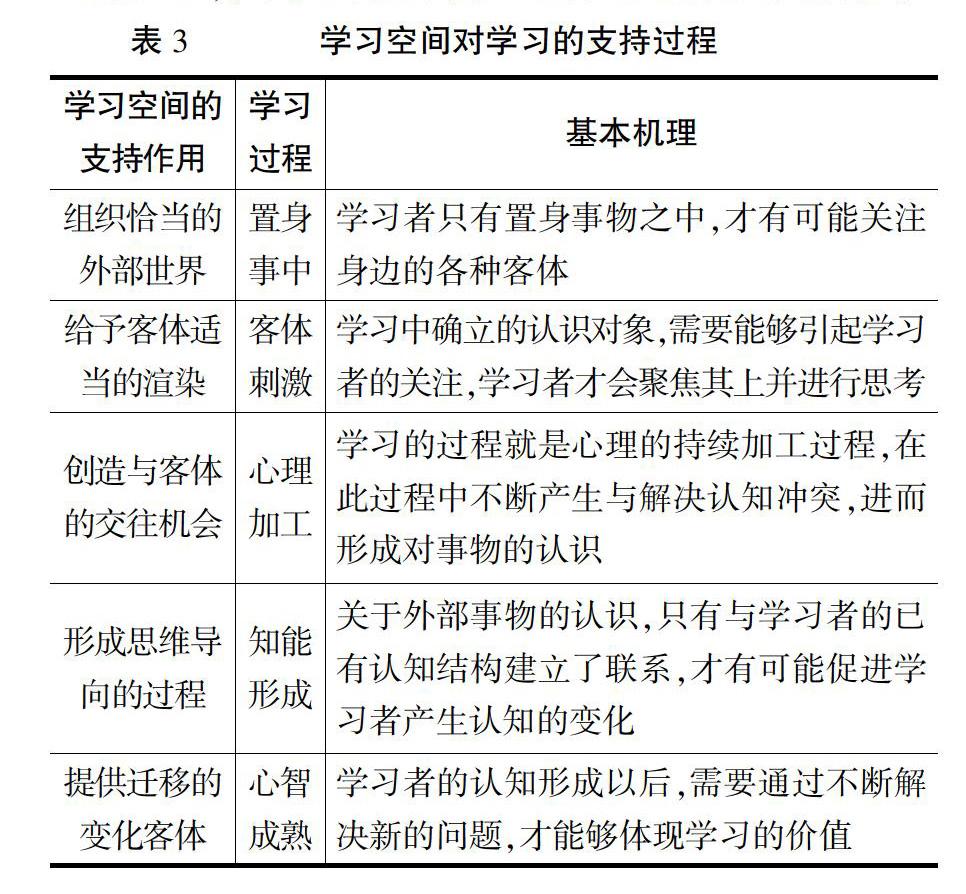

学习的一般过程,就是学习者从复杂的外部事物中选取合适的关注对象,通过适度的交往与互动,借助个体的心理加工,逐步形成简单的认识,并能够运用这些认识解决复杂问题的能力。设计学习空间,就是要便于学习者能够适应这一过程,帮助学习者产生学习的意愿,形成认知的发生与发展(见表3)。

借助于对学习的基本过程的简要归纳,我们就可以结合这种基本需求,为学习者提供适当的学习空间,空间为学习的发生提供了可能性,同时也为学习者建立与外部事物之间的联系提供了条件。但是,学习空间自身仅仅是一种学习的中介物,它能够支持学习的发生,但并不会因为学习的发生而改变其属性。

(二)基于学习空间的学习环境设计

学习空间为学习环境的创设提供了基础性条件,学习空间的设计偏重功能性,关注的是空间中的不同结构的设计;而学习环境的设计则偏向应用性,关注的是具体的学习任务与目标。学习空间的价值发挥需要通过进一步转化,并借助具体的学习环境的创设,从而为高品质的学习奠定基础。

创设学习环境在于帮助学生“从一般的學习意识走向学科意识”。学习空间对于学习环境的支持,可以有多个不同的角度:一是创设符合认知机制的问题情境,通过空间中若干结构要素的组合,形成一定的问题情境,让学生从问题情境中建立学习意愿;二是营造促进沉浸认知的学习氛围,借助不同的要素组合,引导学生将学习的目标与学习的居所联系在一起,让学生直接处于目标自身所体现的氛围中;三是组织支持认知生成的学习活动,学习活动的发生,与活动中需要使用到的不同元素有关,借助学习空间可以提供相应的元素,引导学习者主动对这些元素进行加工,从而产生丰富的活动形式。

(三)基于学习空间的学习行为设计

学习环境指向了学习任务和目标,但是,也仅仅是帮助学习者感知知识的存在场,要实现这些具体的目标,离不开认识的发生场,认识的发生需要依赖学习者的具体学习行为,需要支持行为赖以存在的具体的学习空间。

设计学习行为在于帮助学生从适应他人走向适合自己。学习空间对于学习行为的支持作用主要表现在以下几个方面:一是发现学生成长过程的行为差异,借助学习行为轨迹记录功能,可以有效地判断学生的不同,借助相关数据分析学生的差异;二是提供符合学生差异的学习资源,对于学习者而言,其个人的认知习惯和已有能力起点等,都会让他们在接受知识的过程中表现出差异性,借助不同素材表征方式,可以为学习者提供更加有针对性的资源形式;三是推送满足学生个性的学习路径,当学习的素材变得更加丰富以后,对于同样的学习内容,会呈现出不同的表征方式,对于不同的内容,会呈现出不同层次的表征方式,对于学习者来说,当他们有条件依据自身的要求选择使用不同的素材以后,就会形成不同的学习路径。

六、学习空间内涵的持续发展

在早期对于学习空间的认识中,将其与“面对面”和“居所”结合起来,因为学习需要依赖特定的物理场所,才有可能建立起师生之间的交互活动,才有可能形成对学习的帮助。今后的学习依然离不开居所,但仅仅依赖“面对面”的居所及其中的师生互动活动,学习者接触的世界必然是有限的,只能限于有限的书本与有限的经验。

(一)技术对于学习空间变革的影响

导致学习空间变化的关键要素就是技术。关于技术,主要有两类:一类是纯粹借助对天然材料的粗加工而形成的人工制品,其表现形式中会体现出天然材料的原始属性,在农业社会中,这种技术较为常见;另一类则是以天然材料为元材料,通过融入人们的设计思想和智慧,这些材料得以重新组合,会产生远远高于“元材料”的新的属性,对于工业社会和信息社会,这种技术的作用尤为明显。

(二)学习空间变革的主要特征

技术的发展过程中,最初仅仅依靠简单的机械力学就可以完成技术发明与创造,而今的技术则融入了更多的读写算的能力,单纯依赖某一个领域的知识,已经无法达到新技术的要求。新技术出现以后,由新技术所构建的现代学习空间,正在发生诸多的变化。

1. 学习空间的技术组合性

技术的持续革新与介入,使得学习空间可以因技术的不同组合而表现出丰富的特征。技术既可以帮助我们提供不同的学习素材与素材的不同表征方式,也可以帮助我们建立不同的学习制品加工支持方式。例如:在早期的学习过程中,教师可能会借助一些硬纸板制作教具,而今,则可能通过3D打印技术等设计出更加丰富的教具形式。

2. 学习空间的自组织性

所谓自组织,是指学习空间在具体的应用过程中,会随着应用的不断深入,而逐渐建立新的表现形态,且这种表现形态会随着人们的使用情况而建立新的平衡关系。例如:早期的设备配备,往往会表现出嫌少不怕多的状态,有的设备会因为使用的频繁度而倍受关注,而有的则会束之高阁。使用导向下的空间中,随着人们认识程度的变化会逐渐出现对于组件的不同认同,高认同度的组件趋于核心化,而低认同度的组件会趋于边缘化。

3. 学习空间的拟人智能性

技术的发展经历了“单技术—复合技术—富技术”的变化轨迹[16],由具有富技术特性的不同制品所构建的学习空间,空间中的技术之间会建立某些相互支持的运行逻辑,并使得技术表现出了拟人性的智能特点。例如:对于学习空间中的智能控制系统,可以借助传感器技术,当空间中的温度、光线、运动状态等发生变化时,传感器可以捕捉到相关的数据,并通过系统的分析与运算等功能,完成一系列连贯性操作,从而实现相应的系统控制、生产或学习过程管理、状态与数据维护、运行轨迹分析等不同任务,为决策提供支持。一个基本的趋势是,学习空间中的技术介入可以让人从繁重的机械劳动中解放出来,可以有更多的精力进行思考与创造,以改善学习的品质。

(三)学习空间变革的应用趋势

在研究领域中,学术界经常会就“智能”与“智慧”的内涵进行比较和区分, 对于“智能”与“智慧”两个词汇,尽管在使用中存在交叉,但两个概念的具体应用语境是存在差别的。例如:对于人而言,当我们在分析人可能具有的普遍性能力特征时,常常会使用“智能”一词;针对某一个特定的个体,在描述其经历了某一行为以后的能力变化时,常常会使用“智慧”一词。

我们通常所说的“智慧学习空间”,主要是指助力智慧生成的学习空间,学习空间自身并没有智慧,但是,如果在学习活动中能够充当启迪智慧的中介物,学习空间就不再仅仅是一种独立的无生命的孤立物质,而是一种充满了技术思维的学习载体,能够从学习者的已有行为路径出发,借助对学习的判断,给予学习策略的指引,为学习者的智慧形成与发展提供适度的学习支持。

1. 从单一到多样:适应学习目标的变化,提供不同的空间

作为学习的支持条件,学习空间必然与学习的目标和内容等相关,同时也会与学习的活动形式等相关。在我们的学校教育中,人们已经习惯了“固定教室+实践教室”相结合的学习方式,对于学习空间的结构与变化等方面,关注度会相对欠缺。站在学习中介物的立场上来理解学习空间,我们就会发现,学习空间的价值实现往往更加依赖于转运属性。通过不同空间形式,可以提供不同的转运支持方式,便于学习者更好地理解学习对象。

2. 从固定到变化:适应学习的需求,不断重组空间的样式

对于学习空间而言,其“居所”既可能是指向人的学习活动与过程的物理空间,也可能指向学习内容与结果的虚拟空间,但不管是何种形式的空间存在,这些空间都具有客观性和实在性,都将会为学习的发生提供场所,从而为学习的发生提供活动的通道与知能表征的学习成果展示区。因此,对于相对固定的这些居所而言,学习空间中的若干组件的不同组合将会支持转运方式的不断变化,促进学习的有效发生。

3. 从静态到动态:适应时代的变革,不断优化空间的设计

当前的学习空间主要由物理空间和虚拟空间所构成,但是,这两种空间之间还缺少连接纽带,使得本应充满动态特征的空间呈现出了相对静态的特性。随着新技术的不断革命,以及以物联网与人工智能等为特征的新一代技术的不断发展与突破,未来的学习空间需要在一定的程度上实现物理空间与虚拟空间之间的对接,由此一来,学习者完整的学习行为轨迹,包括学习者在学习过程中的一言一行等,都有可能会借助学习空间的记录与分析,从而转化为对学习发生的原因与结果的判断,进而改变学习空间的决策机制,成为学习空间中高度集成的诸系统的决策形成依据,不断发挥学习空间助力智慧形成的中介功能。

學习空间作为学习的支持条件,其价值的实现最终需要依赖使用这一空间的个体,包括教师和学习者。如果抛开了用户,学习空间就仅仅是一个孤立的场所而已,此时,智慧与它毫不相干。

[参考文献]

[1] 杨俊锋,黄荣怀,刘斌.国外学习空间研究述评[J].中国电化教育,2013(6):15-20.

[2] 陈卫东,叶新东,秦嘉悦,等. 未来课堂:高互动学习空间[J]. 中国电化教育, 2011(8): 6-13.

[3] 余继,闵维方. 大学创新型学习环境:内涵、特征及优化策略[J]. 江苏高教, 2019(5): 54-59.

[4] 陈向东,吴平颐,张田力. 学习空间开发的PSST框架[J]. 现代教育技术, 2010(5): 19-22.

[5] 戴维·H·乔纳森.学习环境的理论基础[M].郑太年,任友群,译.上海:华东师范大学出版社,2002: 1-16.

[6] 祝智庭,管珏琪,刘俊. 个人学习空间:数字学习环境设计新焦点[J]. 中国电化教育, 2013(3): 1-6, 11.

[7] 祝智庭,管珏琪. “网络学习空间人人通”建设框架[J]. 中国电化教育, 2013(10): 1-7.

[8] 郭绍青,贺相春,张进良,等. 关键技术驱动的信息技术交叉融合:网络学习空间内涵与学校教育发展研究之一[J]. 电化教育研究, 2017(5): 28-35.

[9] 贺相春,郭绍青,张进良,等. 网络学习空间的系统构成与功能演变——网络学习空间内涵与学校教育发展研究之二[J]. 电化教育研究, 2017(5): 36-42, 48.

[10] 余胜泉.从知识传递到认知建构,再到情境认知——三代移动学习的发展与展望[J].中国电化教育,2007(6):7-18.

[11] 许亚锋,尹晗,张际平. 学习空间:概念内涵、研究现状与实践进展[J]. 现代远程教育研究, 2015(3): 82-94, 112.

[12] 沈书生.形态视角下的信息化教学设计探析[J].电化教育研究,2015(12):65-69.

[13] 沈书生.设计学习事件:指向学习的层次[J].电化教育研究,2019,40(10):5-11.

[14] 马歇尔·麦克卢汉.理解媒介:论人的延伸[M]. 何道宽,译. 北京:商务印书馆, 2000: 20-29.

[15] 沈书生.学习新生态:构建信息化学习力[J].苏州大学学报(教育科学版),2020,8(1):1-8.

[16] 沈书生.学习空间的变迁与学习范式的转型[J].电化教育研究,2018,39(8):59-63,84.