为美立心

2020-07-30陈铁梅

【项目简介】

海门市东洲国际学校自创办以来,一直倡导“全域美育”,坚持以美育人,以美正心,以美其身。学校以艺术教育指向审美境界,用美育构建影响学校文化生态,让艺术审美成为学校发展的核心力量,于2018年成功申报江苏省基础教育前瞻性教学改革实验项目“指向初中学生审美素养提升的美术课程重构”。项目以“用美学演说教育,用美好演绎生活”为目标,基于美术学科标准和国家课程,重构审美素养基本内涵,重构课程框架、课程实施路径和课程视域,继而重构审美素养课程体系和审美素养育人模型,以实现旨在审美、指向生命的“新美育”。

摘要:基于时代的顶层定位、学生的迫切需求、学校的积极追索等实际需要,南通市海门区东洲国际学校在“正心立人”,“器”“道”兼得和审美人生的目标引领下,提出“用美學演说教育,用美好演绎生活”的理念与构想。在国家课程基础上,重构审美素养基本内涵和互为基础、相互推动的“眼、手、脑三位一体”课程体系,为学生审美素养的提升奠基;重构美术“四美”教学模式、获取路径和评价机制,促进学生审美素养提升;重构共育方式、实践活动和师资力量,助推学生审美素养提升。

关键词:审美素养;课程重构;美术教育;审美人生

中图分类号:G632.2 文献标志码:A 文章编号:1673-9094(2020)12A-0006-06

良好的审美素养是青少年成长成才的时代要求,是国民高素质的重要部分,是社会发展进步的显著标志。南通市海门区东洲国际学校自创办之初,就积极提倡“全域美育”,以美术教育教学为出发点,将学校物型文化、德育文化、美术学科以外的课程及其教学进行梳理统整,唤醒审美之眼课程、开发审美之脑课程和练就审美之手课程,帮助学生从审美思维的不同层面提升审美素养,发展感知能力、形象思维能力和创新能力,形成良好的审美趣味和审美品格,促进全面发展,“成长为人性意义上的真正的人”[1]。

一、项目的缘起与目标

(一)研究缘起

1.时代有要求:以美育人已经成为课改新阶段的重要标志和行动风向

2016年,“审美情趣”成为中国学生核心素养的重要组成部分,这一课改新风向标直接指向了以美育人对建设美丽中国、推进社会主义现代化进程的积极影响,以及对国家经济、文化发展的重要作用。美术教育是美育的重要组成部分,所以应当积极投身、主动作为,以新探索、新突破、新行动促进教育现代化的新进程。

2.学生有需求:审美情趣已经成为未来新公民的核心素养和关键能力

学生是审美活动的“行动派”,他们渴望释放自我灵性、彰显个性、提升生命活力。学生的这些审美诉求需要美术教育给予基础支撑。但长期以来,初中美术教学存在“为教而教,方法贫乏,与生活割裂”等问题,甚至将美育窄化为应试美育、应赛美育、应付美育,导致学生淡化了对理想信念的热情追求,淹没了对审美生活的向往憧憬,模糊了人生观、世界观和价值观的尺度。为改变这一现状,美术课程重构势在必行,即从关注纯技术转向关注高素养,从关注教转向关注学,从课堂效率转向关注美丽生活,继而帮助学生形成良好的审美习惯和可持续生长的审美素养,推动未来新公民的成长,加速社会文明化进程。

3.学校有追求:全域美育已经成为学校新发展的理念指引和目标愿景

美,是看得见的核心竞争力。我校在发展过程中,从美术教育走向全学科美育,从单科教学走向跨界整合,从他人教育走向自我教育,从校园教育走向终身教育,“全域美育”成为师生共同的追求愿景。艺术滋养生命,艺术优雅生命,艺术发展生命,追寻健康的审美趣味、高品的审美格调、美好的审美理想、积极的审美人生,已经成为师生的幸福共识。

(二)目标追求

1.美术课程重构指向“正心”“立人”

“正心”是《礼记·大学》八条目之一,意在通过情感这一内核进行感性启蒙,以正人心,以美正心。“立人”[2]是鲁迅《文化偏至论》的核心要义。而“正心”“立人”的途径“在有文化教养的圈子里,在审美的国度中”[3],唯有此,人的精神世界才能防止异化和分裂,这是美育的精神和核心所在,也是美术课程重构的根本指向,即以美术的形态、语言、方法,帮助学生遨游在审美王国,重建灵魂,释放情感,彰显个性,实现感性和理性的圆融统整,成长为全面和谐发展的人。

2.美术课程重构为“器”“道”兼得

“美术本身比之于器,教育功效比之于道。离‘道谈‘器则盲,境界不高,生发不远;离‘器言‘道则玄,空虚飘忽,乏于基础。”[4]所以,以美术为轴心和基点展开课程重构,才能在磨“器”、淬“器”的过程中成就雅“器”、美“器”,才能彰显美育价值,继而达成深刻的认识、崇高的立意和宽广的情怀。

3.美术课程重构的终极朝向是审美人生

“人生美化,人心净化”[5]。艺术是美的代言和追求,人生需要追求美。这就意味着学生通过接受美术课程实施,可以获得知识技能、感悟生活、提升素养、涵养心灵、升华人生境界,成为日常生活美感的言说者、核心素养的行动者、关键能力的表达者,继而成为人格修养的修炼者、幸福人生的建造者,成为人格健全、生命充实的人。

二、项目的实施路径

重构是指重新给予、创建、再生。指向学生审美素养提升的美术课程重构,是以国家课程为基础的整合和再建,是师生在互动、对话中对课程创生、改造的能动的知识建构活动,其重要价值是对国家课程的托底抬高。

(一)课程框架重构,奠基学生审美素养提升

1.重构审美素养基本内涵

审美素养究竟包含哪些素养?项目组开展学习、研究、讨论和商议,提出初中学生的审美素养的六项基本内涵:

(1)主动的审美意识。即愿意参与审美活动,明确学习活动的目标,接受自然物象的色彩、形状、机理所传达出来的审美特征,如清澈、秀丽、壮观、优雅、净洁等,从中获得美的感受,并愿意以这种感受来创造美好生活。

(2)积极的审美体验。即积极投入学习,通过对物象的观察,体验它的造型美、色彩美、细节美,并将体验转化为情感、想象、联想等心理因素,继而推动审视、体味与理解物象,获得对生活体验和丰富的感情积累。

(3)扎实的审美知识。即通过系统学习,在掌握一般性美术常识和美学基础上,了解和学习某一美术门类的基础专业知识和基础美术史。

(4)完整的审美能力。即通过美术学习,挖掘物象的秩序美、均衡美、节奏美,表现它的变化美、力度美、稚拙美,归纳美的规律和法则,保存为内心的领悟,甚至成为一种审美标准,并自觉或者不自觉地按照这一审美标准去生活。

(5)系统的审美思维。即在学习过程中逐步学会观察方法,获得形象思维;用个性化的美术语言表达对物象的认识、理解,形成理性思維;在调用形式美感原理等进行创作,逐步向逻辑思维靠近;同时,学会抓取留白等机理效果表现意境,增强艺术效果,学会哲理思维。

(6)2~3项美术爱好。如果说审美知识是普适性知识,那么美术爱好是专业性知识,可以为学生提供深度研习,创造美好生活提供有力支撑。

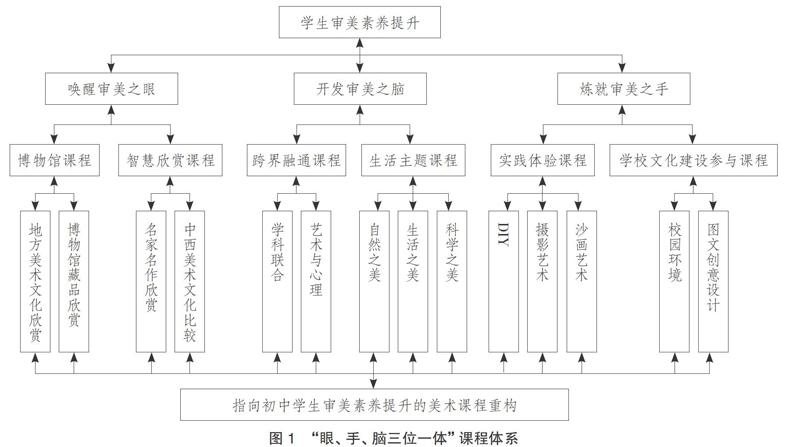

2.重构审美素养课程体系

根据具身认知理论,扎根时代生活,遵循初中学生心智成长规律,以课程标准和国家课程为基础和出发点,将学校物型文化建设、学校德育工作、其他学科教学等美育主体,进行梳理和统整,重构互为基础、相互推动的“眼、手、脑三位一体”课程体系(如图1)。

(1)唤醒审美之眼。美术是视觉艺术,唤醒审美的眼睛是提升审美素养的基础。为此,我们从博物馆课程和智慧欣赏课程的层面进行构建。其中,博物馆课程旨在利用本地丰沛的博物馆群资源,帮助学生从实体、实物、实景中探究地方美术文化的独特魅力和馆藏藏品的艺术价值。而智慧欣赏课程着重通过世界经典美术作品赏析以及中西美术文化比较,培育学生的图像识读和文化理解等能力。

(2)开发审美之脑。国家课程是教与学的基础,是艺术思维形成的根本。所以一方面要实施跨界融通课程,通过学科联合,实现多元开放性学习,通过艺术与心理,实现心理抚慰;另一方面实施生活主题课程,围绕自然美、生活美、科学美,以大单元、大情境、大主题的形式整合课程内容,最大限度地串联起审美素养提升所需的知识和技能,有效化解课程内容碎片化而导致的重复投入和高耗低效。

(3)练就审美之手。审美素养的目标直指美好生活,所以学以致用至关重要。为此,构建实践体验课程,通过DIY、摄影、沙画课程,帮助学生掌握捕捉生活美的技术、方法和能力,继而成为日常生活美感的言说者。同时,构建学习文化建设参与课程,引导学生主动参与校园环境、图文创意设计,有效拉近学习与生活之间的距离,提高建设美丽生活的实际操作能力。

(二)课程实施重构,促进学生审美素养提升

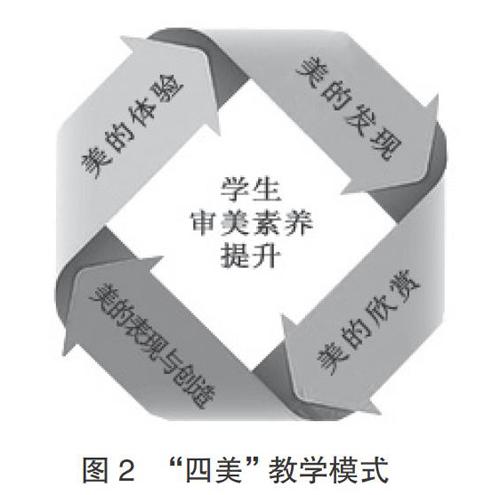

1.重构审美素养提升的课堂教学模式

基于问题的“四美”美术课堂教学模式(如图2)的构建是为了更好地实现对学生的美学启蒙。

(1)美的体验。旨在引导学生探究“美在哪里”,通过真实情境或虚拟情境,帮助学生感知美的存在,继而激活审美冲动,成为自觉的审美人。

(2)美的发现。旨在引导学生探究“为什么是美的”,这是审美本源性问题。解决这一问题的路径,就是引导学生对造型、色彩、机理等美的特征进行分析研究,对构图、透视、明暗等美的表现方法的学习,对变化与统一、节奏与韵律、对称与均衡等美的形式进行理解,正如“外师造化,中得心源”,继而拥有“能感受形式美的眼睛”[6]。

(3)美的欣赏。旨在引导学生探究“美为什么有多样性的表达”,让学生通过对经典美术作品的欣赏,明晓历史文化、科技发展、民族传统、哲学观念、审美趣味等对美术表现所产生的深刻影响,继而在感性认知的基础上获得理性解读,形成“丰厚的感性”。

(4)美的表现与创造。旨在引导学生探究“如何使用美的方式和方法表现美,如何保持并生长创造潜能”,通过情境设置、任务驱动,帮助学生激活审美灵性,灵活调用相关知识和技能,创作有意思又有意义的作品,丰富审美体验,获得素养提升。

2.重构审美素养获取路径

学习的主体是学生,主导是教师。美术课程重构,需要教师审视课程内容,选择教学时机,开展“大主题单元”教学,帮助学生从单一学习一课时内容,转为大主题背景下的课程内容链,从被动接受转为主动创造。例如学校文化建设参与课程之一“我们的校庆”,就是组织全校学生在大情境、大平台中,通过体验、实践、研讨、思考、表达等多种方式,学习表达美、创造美,实现“尽精微,致广大”[7]。重构审美素养的基本路径有以下三方面:

(1)获得欣赏艺术的习惯和素养。通过丰富多样的学习活动,引导学生在读、研、游中激活艺术灵性,推动审美体验与审美习惯的交互形成;通过思维推进的方法学习,引导学生掌握反向探究、艺术通感和比较分析等美术思维形成方法,推动知识建构;通过步步追问的欣赏方法,引导学生掌握欣赏“四问”,即“画了什么?”“怎么画的?”“为什么画?”“画得怎样?”为自主赏析和建构奠定基础。

(2)获得品味生活的兴趣和方法。生活是人生的中心,所以美术课程重构旨在:引导学生寻找日常美感,在乡间田野、民俗民风和时代前沿中捕捉正向艺术,发现平凡生活的美好,学会享受艺术,享受生活;引导学生创造表达生活美感,学会选用多种媒材,从不同角度描述生活,抒发情感,缔造美好生活;引导学生积极参与主题单元活动,整合所学所知,完善知识体系,让生活温暖起来。

(3)获得追求创意的勇气和能力。帮助学生善于利用原型启发、发散迁移、想象加工,在累积的基础上激活创造潜能;乐于亲自动手做,在边实践、边反思、边修正中演绎工匠精神;敢于与同伴展开辨析,在交往中“逐步超越依从、功利、庸常、消极,拥有独立自主、锐于进取、务实求真、团结包容等现代人格”[8],成长为生命丰盈而充实的新公民。

3.重构提升素养评价机制

美术教学的常规评价大多以量化评价为主,而美术课程重构注重文字描述、活动展示等为主的过程性评价、发展性评价,主要包括三类评价模式:

(1)美术课笺。这是为具体课程内容乃至具体班级量身定制的评价表,有且不限于课堂研究与收获、同伴互评和教师留言等内容,以期替代随意、无序的评价,凸显学生主动学习、研究性学习、合作学习等特质。

(2)师生信笺。这是与学生个体交往过程中采用的私人订制式的评价形式,有的注重解读学生作品美感表达,有的关注学生情绪宣泄或情感倾向,有的重在激发学生的创作灵感,其目的是走进学生心灵世界,消融隔阂和心理差距,与之产生共鸣,进行积极心理、卓越思维品质的引导。

(3)活动展示。这是社会性分享评价的一种方式,无论是活动展示,还是微信公众号推送展示,都是在关注拉近学生学习与社会之间的关系,在解决学生与社会脱节的重要问题。

(三)课程视域重构,助推学生审美素养提升

一是重构提升审美素养的共育方式。学校从全域育人视角,在各学科教学中渗透审美教育,向其他学科拓展、向德育拓展、向生活拓展,延伸和丰富课程内涵,以实现美的课堂、美的教学、美的学习、美的生长,让师生个体生命不断圆融统整。

二是重构提升审美素养的实践活动。人类是一种会建构的动物。人的认知基本上是一种隐喻性的活动,因此,我们通过空间课程,进行情境浸润实践;通过节日课程,进行情感沉浸实践;通过名家讲坛,进行榜样引领实践;通过研学课程,进行项目推进实践。所有实践活动都无时无刻地渗透着艺术的想象、诗意等审美价值和审美维度,引领学生美美地生活着。

三是重构提升审美素养的师资力量。课程重構需要强有力的师资力量。学校整体统筹,对师资进行重构,以突破编制的单一性。一是借助市、区“审美人生教育”名师工作室力量,将工作室成员纳为主要研究人员;二是邀请社会精英加盟,沙画、摄影、陶艺、蒸汽朋克DIY等课程的授课者均为聘用教师。校内教师、工作室成员、社会精英,三方力量合成项目组主要成员,互为补充、携手共进,帮助学生接触更多的艺术形式、学习更多的艺术手法、获得更多的审美素养。

三、项目的回望与思考

“指向学生审美素养提升的美术课程重构”这一项目,提出了“用美学演说教育,用美好演绎生活”的理念与构想,通过提升审美素养的课程重构,引领学生成为生活美学的践行者,探索出具有普惠价值的学校审美素养提升范式;建构了指向学生审美素养提升的“眼、手、脑三位一体”课程体系,探索学校提升学生审美素养的校本方案;提出了美术课堂提升学生审美素养的建设方案,营造充满美学精神的教学文化,以“全域美育”助推教学方式转变。同时,重构了共育视域,开发了系列教程,形成典型教学案例。但这只是探索的开始,审美素养提升还将面临更多、更复杂的挑战。

(一)课程思维是美术课程重构的基础

课程重构,事实上是在“怎么教”和“教的怎么样”的基础上,更关注和思考“教什么”。而这可以让学科课程走向综合、从单一走向跨界,继而使之拥有蓬勃的生命活力。而这一过程,对于教师而言,是一种特殊的能力——课程思维。在课程重构过程中,教师会获得“超越课程本身的逻辑推理、整体架构、统筹协调等能力”[8]。这种能力,是对课程内部系统的整体建设,也是对教育规律的具体落实,将直接指导教师的教育教学行为,是教育发生的高级阶段,这种能力可称之为“课程思维”。课程思维包括课程研发的系统思维、课程内容的整合思维、课程实施的问题思维、课程教学的逆向思维、课程评价的关系思维、课程管理的连续思维等,它们为课程重构逻辑框架的建立、管理系统的统筹提供了必要的支架和支持。

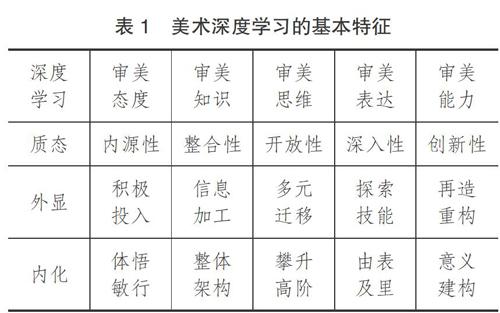

(二)问题链教学促成美术课程在深度学习维度上的重构

美术是“表现人的需求、想象、情感和思想的艺术活动”[9],它与知识体系日渐完善、心智逐步成熟以及反思觉察不断生长的学生有着许多应和之处。由此,学生对美术学习,也越来越渴求理智、理性,美术深度学习呼之欲出、势在必行。其基本特征(见表1)表现为审美态度的内源性、审美知识的整合性、审美思维的开放性、审美表达的深入性和审美能力的创新性,在积极投入、信息加工、多元迁移、探索技能和再造重构等外显表象下,呈现出体悟敏行、整体架构、攀升高阶、由表及里和意义建构等内化关联要素。而美术深度学习一定离不开问题链教学,即由一组由浅入深的关联问题,将已知的实体信息与需要学习和验证的联结信息进行有效勾连,形成新知,由此推动学习走向深入,并构成新的问题链(如图3),其目标和结果都是帮助学生在“经历”中“发掘知识这一伟大事物内在的魅力,并获得知识、社会生活与生命的深刻共鸣”[10]。

(三)重构美术课程学习空间是实现“新美育”理想的前提

朱永新曾预言:“我们今天觉得天经地义的学校生活,因为互联网,因为信息技术的发展,会在润物无声的改变中,发生天翻地覆的变化。”曾经以为可以慢慢来的网络学习,被新冠疫情逼迫着强势介入,包括美术在内的课程都发生着巨变,学习空间变革首当其冲,并由此带来的其他课程样式的系列变革——课程研发主体从原先的教师,转变为教师领衔学生和家长共同完成;课程资源由原来的教材,拓展为校内外、网络等更加宽广的空间;课程学习方式由原来影像和图片等二维空间,转变为VR这种计算机生成交互式的三维动态视景……所有一切都在表明,课程重构已经发生。这就意味着所有课程都将全面激活视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉,帮助学生实现身心灵的联结,激发学习动机、增强学习体验、创设心理沉浸感、实现情境学习和知识迁移。所以,支持学习环境创设、支持技能实训、支持素养提升的“新美育”已经到来。

面对席卷而来的教育新浪潮,学生、教师,美术、课程,以求新、求变、求美的革命者的姿态迎向未来。

参考文献:

[1]周国平.周国平论教育(序)[M].上海:华东师范大学出版社,2009:1.

[2]鲁迅.鲁迅全集:第1卷[M].北京:人民文学出版社, 2005:224.

[3]席勒.美育书简[M].北京:中国文联出版社,1984:45.

[4]尹少淳.追寻“器”“道”相合的美术教育[J].江苏教育,2015(3):62.

[5]朱光潜.谈美[M].北京:北京大学出版社,2001:1.

[6]马克思.1844年经济学哲学手稿[M].北京:人民出版社,1979:79.

[7]王震.徐悲鸿文集[M].上海:上海锦绣文章出版社:2005:24.

[8]陈铁梅.培养日常美感的言说者[J].教育研究与评论,2018(6):22.

[9]中华人民共和国教育部,普通高中美术课程标准[M].北京:人民教育出版社,2018:1.

[10]朱永新.新教育实践为中国教育探路[M].北京:中国人民大学出版社,2018:67.

责任编辑:李韦

Improving Students Aesthetic Quality

—Reconstruction of Art Curriculum for the Improvement of Students Aesthetic Quality

Chen Tiemei

(Haimen Dongzhou International School, Nantong 226100, China)

Abstract: Based on the top-level positioning of the times, the urgent needs of students, the active pursuit of the school and other practical needs, Dongzhou International School in Nantong Haimen District puts forward the concept and vision of "using aesthetic to educate, and live a beautiful life” under the guidance of the goal for beauty education with integration of “method” and “morality”. Based on the national curriculum, the basic connotation of aesthetic literacy and the mutually-based and mutually-promoting “eye, hand, and brain trinity” curriculum system is reconstructed, which lays the foundation for the improvement of students aesthetic literacy; the teaching mode, acquisition path and evaluation mechanism of the “Four Beauties” of fine arts is reconstructed to promote the improvement of students aesthetic literacy; co-education methods, practical activities and teachers resources are reconstructed to promote the improvement of students' aesthetic literacy.

Key words: aesthetic accomplishment; curriculum reconstruction; art education; aesthetic life

*本文系2018年江苏省基础教育前瞻性教学改革实验项目“指向初中学生审美素养提升的美术课程重构”(苏教办基〔2018〕6号)研究成果之一。

收稿日期:2020-10-11

作者簡介:陈铁梅,南通市海门区东洲国际学校(江苏南通,226100)副校长,江苏省特级教师,正高级教师,江苏省人民教育家培养工程培养对象。