民国家谱中的三篇张謇佚文

2020-07-29王建勇

王建勇

摘要:从三种民国家谱中辑录上海辞书出版社2012年版《张謇全集》失收的三篇张謇文章:《刘竹屏封翁家传》《寿宝公蒋孺人合传》《贞节许孺人传》。这些撰写年月明确可考的佚传,不仅有助于观察张謇与海门刘氏、常州贺氏、无锡刘氏的交往情况,也为考索张謇的散文创作成就增补新材料。

关键词:张謇;《张謇全集》;佚文;家谱

张謇(1853—1926)是近代中国著名实业家、教育家,一生坚持践行实业救国、教育救国,为中国近代民族工业的兴起、教育事业的发展贡献卓著。上海辞书出版社2012年版《张謇全集》(全八册),是在江苏古籍出版社1994年版《张謇全集》(全六卷)的基础上,不断搜寻散佚文稿汇编而成,堪称张謇研究乃至近代历史研究的必备参考书。然而,由于张謇一生交游广泛、著述宏富,仍然有不少佚作散落于群籍之中,黄鹤群《张謇为〈吉林成氏家谱〉作序考》[1]、庄安正《搜寻张謇佚文〈朝鲜善后六策〉过程略记》[2]等就补辑有两篇佚文。今幸又在三种纂修于民国年间的家谱中发现张謇的三篇佚传:《刘竹屏封翁家传》《寿宝公蒋孺人合传》《贞节许孺人传》,堪为张謇研究的史料补充。特辑录全文并加以新式标点,以飨读者。为方便相关研究,谨依《张謇全集》体例,将佚文按撰写时间先后顺序排列。

一、刘竹屏封翁家传

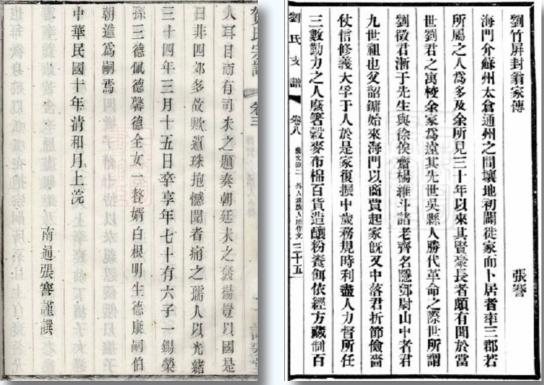

海门介苏州、太仓、通州之间,壤地初辟,徙家而卜居者,率三郡若所属之人为多。及余所见,三十年以来,其贤豪长者颇有闻于当世。刘君之寓,校余家为远。其先世吴县人,胜代革命之际,世所谓刘征君渐于先生,与徐俟斋、杨维斗诸老齐名,隐邓尉山中者,君九世祖也。父韶镛,始来海门,以商贾起家。既又中落。君折节俭啬、仗信修义,大孚于人,于是家复振。中岁务规时利尽人力,督所任三数,勤力之人废箸。谷麦、布棉、百货、造酿、粉餈饵,依经方藏制百药,斟酌赢缩,贯输挹注,流通货财。于是,僮客食指几百人,授约效功,无有偷惰。所居一市廛宇,夹道相属,良药、善酿、糁食之美,尤称刘氏云。

君丰躯伟干,倜傥尚气节。少时尝遇盗江中,盗尽掠同舟物且去,伪为官之巡哨也者,出券要舟人押。既盗就擒,有司以盗兄方总兵福山,摄君为证,阴依违不敢竟治。君抗词请征盗所胁券,卒按如律。生平不苟然诺,交游远近,倚其一言为重。君亦能倾身缓急人,里某以折阅负债自经死,妻子贫弱,而负于君尤巨,君先众焚弃其券。又尝赎富室残榜濒死之婢归其父,救偷儿于乡人将畀投火积薪之中。乡里忿争,得君数语辄解。虽恣睢豪横猝不可喻之人,无不以君为大人长者。其言光明可信也,然君亦因是无甚奇羡之财。君名文林,卒年五十有八。子四:启祥,县学生;启荃、启明,能世父业;启征,光绪己丑举人。

张季子曰:十二年春,余方客京师候试礼部,叔兄书来述岁仍灾,近君所方四五十里,民饥不得食,君发粟募金,而有司弗恤振且辍弗继。兄走江宁,得请于督部布政使发仓谷息币以继,朋辈或訾焉。独君意气相与,其料户施粟、平粜精密中程法,可敬也。归而识君,既命其子启征相从问故。又隃年,而君卒,惜矣!今年春,民又大饥,而君长子启祥大承先志,相与策画论议,终任其事,尤贤且劳。然则君固不死士,顾徒求贵富老寿为哉!

此传辑自刘燮钧等纂修《[长洲]刘氏支谱》卷八,民国二十四年(1935)木活字本,“上海图书馆藏家谱全文选览”扫描本第2册,第102—105页。文题下低十一字署“张謇”,标明作传之人。光绪十二年(1886),张謇候试于京师期间,便得知刘文林的赈灾义举。至会试不中,于五月二十二日归家后[3],乃与之相识。十六年(1890)九月二十九日,刘文林病逝,张謇在该年十月三十日的日记里记述曾赠以挽联:“刘竹屏歾,挽以联:‘同是寓公,君故能忠信笃敬于乡里;仅尔中寿,天庶几单厚昌大其子孙。”[4]十八年(1892)春,海门大饥,刘文林长子刘启祥(后改名燮钧,字乙青[5])又追随张謇救济民众,张謇正月九日即作《海门兴利救荒议》[6]。同年闰六月初五日,乃应刘燮钧等人所请“作吴县刘君传”[7],即此《刘竹屏封翁家传》。张謇倾毕生之力,办实业以裕民富国、兴教育以智民救国,是一名无私奉献的爱国志士。为此,他特别钦佩那些乐善好施、热心公益事业的善人义士,往往撰文大加赞颂。此文叙写的刘竹屏,就是一位为慈善事业捐资取义、为劳苦大众造福行善的高洁贤者。

传主刘文林(1833—1890),字墨园,号竹屏。父刘韶镛,后过嗣刘韶勋。早年因避寇乱,随父从吴县迁居海门,遂与张謇居于同邑。刘文林卒后,其子刘燮钧等除向张謇乞传外,复请著名金石学家、文献学家、藏书家叶昌炽(1849—1917)撰《刘竹屏封翁家传》,原载于《刘氏支谱》卷八(扫描本第2册,第94—97页),已收入叶昌炽文集《奇觚庼文集》卷下[8]。同时,他还请晚清高官、诗人兼书法家秦绶章(1849—1925)作《诰授奉直大夫墨园刘君墓碣》,并载《刘氏支谱》卷八(扫描本第2册,第98—101页)。

二、寿宝公蒋孺人合传

公讳雝如,字寿宝,明江公之孙,润之公之子也。系出武林,唐开元间秘书监贺公知章之后,子孙繁盛,代有能人。洎至南宋,元兵进关,始迁祖维善公正司要职,素重风节。九鼎垂移,义不受粟,歸隐林下,卜居于江苏之常州定东乡西隅,烟霞笑傲,淡泊自甘。迄今二十余世,耕读相传,为毗陵望族。寿宝公幼承先德,壮怀奇志。博通经史,旁参诸子,过目成诵,为时下名流。惜为命厄,未展所学。

配蒋孺人,为同里承甫蒋公淑女。蒋公亦富有文才,著书甚富,为润之公文字交,交从而成姻娅者。孺人幼承父训,长洽闺箴。咸丰乙卯,来归于公。克明妇道,勤于女红,于是极得舅姑怜爱,里党交誉之。越三年,姑徐太夫人卒,哀毁骨裂,丧葬如礼。未几,子锡荣生,群谓公有后矣,孺人亦稍解忧。盖以寿宝公之忠诚懿厚,未必即有伯道之忧也。越年六月,公以霍乱卒,时年三十有一,孺人甫三十也。每欲身殉,以呱呱在抱,宗嗣所系,且上有衰翁,尤需奉养,茹苦含辛,历尽艰钜。乃十月间而红羊之乱作,风声鹤唳,草木皆兵。孺人上奉衰翁,下携子女,避难于江北之四墩子。藉十指以奉亲,忍饥饿以抚子,创钜痛深,而其情益苦矣。辛酉,还江南,屋宇灰烬,故物荡然。未几,润之公以老病辞世。兵燹之余,家无担石,而孺人犹罗掘谋,丧葬竭诚尽孝思。剪发养姑,卖身葬父,方之古人,义当不让。孺人一生节孝,彰彰在人耳目。而有司未之题奏,朝廷未之褒扬,岂以国是日非,四郊多敌欤?遗珠抱憾,闻者痛之。

孺人以光绪三十四年三月十五日卒,享年七十有六。子一,锡荣;孙三,德佩、德馨、德全;女一,赘婿白根明,生德康,嗣伯朝进为嗣焉。

中华民国十年清和月上浣

南通张謇谨撰

此传辑自贺庚大纂修《[常州]江村贺氏五修宗谱》卷三,民国十二年(1923)诒安堂木活字本,“上海图书馆藏家谱全文选览”扫描本第3册,第172—175页。传文没有交代写作缘由,可以推测是贺氏修纂族谱时,张謇应后嗣贺锡荣等人所请而撰,时间在民国十年(1921)旧历四月上旬。这段时间,张謇多在南通经营实业[9],较有闲暇作传。张謇一生撰写的人物纪传体散文,除少部分是写风云人物、政治官员、文人名士外,其余大部分都是以贫苦下层民众为记述对象[10]。

常州贺氏本是会稽贺氏的一个分支,公推南宋贺惟善为始迁祖。据《江村贺氏五修宗谱》卷二所载崔与之(1158—1239)《宋晋陵令楚书公传》(扫描本第2册,第121—122页),贺惟善,字楚书,会稽山阴(今浙江绍兴)人。嘉定三年(1210)进士(按:是年未举行科举,或系嘉定四年之误),历洪州录事参军、江东提刑干官等职,后以大理司直出知晋陵县(今江苏武进)。时值元兵入寇北方,天下将乱,遂弃官隐居晉陵城东南江村里。经过子孙后代数百年间的不断繁衍、努力,贺氏逐渐发展成为常州望族[11]。降至传主贺雝如(1832—1862)时,已是当地颇有声望的书香门第,但他本人却不幸因霍乱而早卒。幸赖其妻蒋孺人(1833—1908)不辞辛苦,操持家业,教养子孙,乃得以保全贺氏血脉。其间历尽千百磨难,未尝懈怠半分,堪为节母典范。

三、贞节许孺人传

夫天之生人也,生豪杰之人易,生贞节之人难,而贞节生于农商之家则尤难。孺人之家农而商,天姿聪惠,性至孝,惜未入校读书,仅知勤俭。系出许公培德之长女,即为刘公嘉文之仲子金华君之发妻。金华早岁随父远适,在扬子江以北泰兴黄桥经营白蹢业。年方弱冠,将为婚。倏忽之间,积劳成疾。患年余,医曰:“病入膏肓,药不能为。”孺人愿归侍,遂舆迓之入门。后侍未婚夫汤药,悉顺意志,未尝片刻离。病益笃,割股煎汤,默祷神祇,誓以身代。何天庥不荷,追随三旬有八日,而遽丧其天。哭泣早夕,屡不欲生,经亲族多方劝慰,而得免。大殓之日,舅姑与近族劝勿遵礼,哭之大恸,当众誓曰:“未亡人生为刘氏妇,死为刘氏鬼耳!江山可改,秉性不可移也。”及至葬,以神主服膺,颜之戚,哭之哀,送至墓。见者莫不泪为之下,人共称其贞且节矣。

自是,克尽妇道,敬舅姑和妯娌,凡夫兄弟姑姊妹相待如宾。外此蚕织,中馈家务,有条不紊。食则菜羹素饭,衣则荆钗布裙。久之,继姑举一子,即夫之少弟也,孺人遂破涕为欢,曰:“若夫弟完婚养育,吾无负于夫矣。”故夫弟身上衣皆孺人手中线也。迨舅姑、夫兄相继逝世,丧葬如礼。时夫弟年九岁,或谓停止营业,孺人泫然出涕曰:“人生于世,贵承先业。夫在可继父之业,岂夫没而媳不可继之乎?”则毅然决然,一如奋须眉之气。赴太兴黄桥,任内外重艰,不辞风尘劳碌。未及期,生涯益盛,可知信义若大丈夫矣。为夫弟教而娶,为诸姑养而嫁,微孺人之力不及此。为商二十余载,人无间言。

孺人平素语人:“为刘氏守者,夫之千年后事也,今幸矣。夫有犹子为嗣,刘氏既馨香百世,吾又何求?”乃嘱夫弟维持商业,携嗣子钟伟归家,同食同眠,相依为命,暇则诵经念佛。遇饥寒,邻里温饱兼施,抑何其道德之心不稍懈也!不谓于民国十二年夏历二月二十九日,饮食起居无恙,翌晨安然长逝,享年五十有四。其善始善终,完全若太璞矣。惟三世祖同怀、夫弟友亭君者,名医噪于世,欲为请建坊也,欲为请旌第也,惜未成先殁。幸哲嗣钟毓、钟俊善继父志,丧葬孺人毕,适族修宗谱,将其一生节操具述于前。

謇曰:君子以扬善为职志。南通与锡遥隔一江,孺人根核固未悉其详。而泰邑属通,一稽孺人商地,父老昆季之声称南北,清名适符一报。窃叹农商之家,诗未必读《关雎》,礼未必闲《内则》,吾故曰“贞节出于农商之家难也”。而锡邑刘金华君之发妻,女道守贞三十年,妇道守节三十年,双桂流芳,家风可千古,抑国风可千古,于理何辞!即谨为之传。

民国十四年秋月之吉

南通张謇谨撰

此传辑自刘南绳等纂修《贝沙桥刘氏宗谱》卷二,民国十四年(1925)见复堂木活字本,“上海图书馆藏家谱全文选览”扫描本第2册,第149—153页。民国十四年,适值刘氏族人编纂宗谱,刘钟毓等便以刘金华妻许孺人(1870—1923)的贞节事迹向张謇乞传。当时张謇正居住在南通,生活比较悠闲惬意[12],很快便于这年秋季成稿。张謇出身于贫苦农民兼小商人家庭的背景,使他对下层民众有一种自然的亲切感,尤其崇敬那些靠自己努力而坚强生存的节烈人士,他也非常愿意为这类人树碑立传。

刘嘉文、刘金华父子长年累月在他乡经营着小本买卖,是当时比较常见的通过远距离交易赚取微利,而养家糊口的小商人家庭。刘金华不幸早夭,经营的重担、家庭的未来落在年轻的妻子肩上。这位没有正式过门的妻子尽管幼年未曾进私塾读书,却能勤俭持家,颇识诗礼之义。她不仅成功地扮演起经商女强人的角色,更是克尽妇道、守身如玉的贞节典范,成为泰兴、无锡等地众口称誉的对象。所以,张謇不禁两次感叹“贞节出于农商之家难也”,并乐意作传予以表彰传扬。

散落在民国家谱中的三篇张謇佚文《刘竹屏封翁家传》《寿宝公蒋孺人合传》《贞节许孺人传》,都属于应酬之作,张謇写完或许就交给刘燮钧、刘钟毓等人,作为纂修家谱的重要材料。撰写者本人反而忘记保存底稿,导致编文集或全集时难以搜罗寻觅。这些佚传的撰写年月都能明确考定,对于研究张謇具有一定价值:除可资弥补新版《张謇全集》的缺漏之处,也有助于观察张謇与海门刘氏、常州贺氏、无锡刘氏的交往情况。张謇的散文“在近代散文领域虽未有意树帜,但其独特的风貌和斐然的成就,是治近现代文学史者所不能忽视的”[13],因此这些佚传还为理解其散文创作成就增补新材料。

参考文献

[1]黄鹤群:《张謇为〈吉林成氏家谱〉作序考》,《南通纺织职业技术学院学报(综合版)》2013年第2期,第35-38页。

[2]庄安正:《搜寻张謇佚文〈朝鲜善后六策〉过程略记》,《档案与建设》2016年第11期,第41-43页。

[3][4][6][7]张謇:《柳西草堂日记》,李明勋、尤世玮主编:《张謇全集》第8册,上海:上海辞书出版社,2012年,第241、318、338、349页。

[5]刘伟纂:民国《海门县图志》卷一三《人物志》,《中国地方志集成·江苏府县志辑》第53册,南京:江苏古籍出版社,1991年,第524页。

[8]叶昌炽:《奇觚庼文集》卷下,《续修四库全书》第1575册,上海:上海古籍出版社,2002年,第322页。

[9][12]庄安正:《张謇年谱长编(民国篇)》,上海:上海交通大学出版社,2018年,第411-413、663-673页。

[10][13]王树林:《略论张謇的散文成就》,《殷都学刊》2003年第3期,第74、71页。

[11]苏慎:《常州姓氏》,北京:中国文史出版社,2003年,第274-277页。