柴胡桂枝汤加减治疗痰热互结型小儿肠系膜淋巴结炎42例

2020-07-27

嘉兴市中医医院 浙江 嘉兴 314000

笔者根据小儿特殊的生理、病理特点,结合少阳为枢理论,提出以柴胡桂枝汤加减治疗小儿肠系膜淋巴结炎,取得了较好的临床疗效。报道如下。

1 一般资料

选取2018年10月~2019年10月本院儿科门诊就诊及住院患儿84例,均符合小儿肠系膜淋巴结炎诊断标准[1]并辨证属痰热互结证[2]。采用随机数字表法,分为对照组和治疗组,各42例。对照组男19例,女23例;平均年龄6.72±1.17岁;平均病程4.31±1.44周。治疗组男22例,女20例;平均年龄7.11±1.23岁;平均病程3.94±1.24周。两组患儿一般资料相仿(P>0.05)。

2 治疗方法

2.1 对照组:予西医常规的抗病毒、抗感染治疗:①应用广谱抗生素,如头孢丙烯干混悬剂;②适当加抗病毒的药物,如利巴韦林;③适当予妈咪爱、米雅等调节肠道菌群等治疗。

2.2 治疗组:在对照组基础上联合柴胡桂枝汤加减进行治疗。由本院药剂科代煎为水煎剂(基本组成:柴胡、芍药、白术各10g,姜半夏、桂枝、防风、陈皮、生姜、板蓝根、夏枯草各6g,黄芩、炙甘草各5g,党参、大枣、白扁豆各9g),并根据不同年龄适当调整药量。服法及疗程:每日1剂,加水1000ml煎取100ml,早晚温服,1周为1个疗程,治疗2个疗程。

3 疗效观察

3.1 疗效标准[2]:临床痊愈:中医临床症状、体征消失或基本消失,证候积分减少≥90%;显效:中医临床症状、体征明显改善,证候积分减少≥70%;有效:中医临床症状、体征均有好转,证候积分减少≥30%;无效:中医临床症状、体征均无明显改善,甚或加重,证候积分减少不足30%。

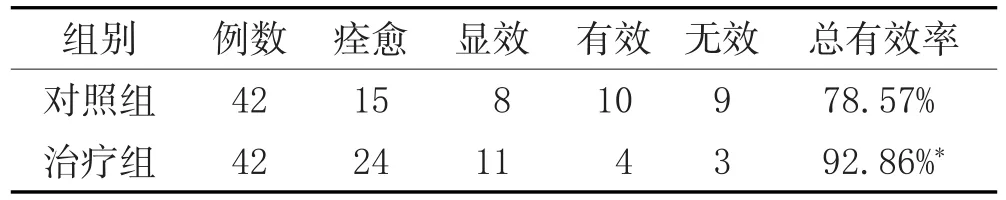

3.2 两组疗效比较:见表1。

表1 两组疗效比较

3.3 两组治疗前后腹部肠系膜淋巴结长径及短径大小比较:见表2。

表2 两组治疗前后肠系膜淋巴结长径及短径大小比较(±s,cm,n=42)

表2 两组治疗前后肠系膜淋巴结长径及短径大小比较(±s,cm,n=42)

注:与治疗前比较,#P<0.05;与对照组比较,*P<0.05。

组别对照组治疗组短径0.63±0.21#0.45±0.18#*治疗前长径1.42±0.41 1.44±0.43短径0.75±0.23 0.76±0.21治疗后长径1.24±0.23#0.85±0.26#*

4 体会

小儿肠系膜淋巴结炎属于儿童的常见病、多发病,根据本病的临床特征,可归属于中医学“腹痛”范畴。外邪侵扰,或内有所伤,以致气血运行不畅,调和失司,或气血亏虚,难以温养,均易致腹痛,临床上多以温中补虚、散寒止痛、和胃消食、理气化瘀、通腑泄热等治疗。笔者认为,小儿为稚阴稚阳之体,肺脾亏虚,气弱血少,故外感病邪侵袭之时,常因正气虚弱,不足以祛邪外出,以致外邪留恋半表半里之少阳,使胆气郁闭,三焦运化失司,生痰化火,使痰热互结,致腹痛、腹胀等缠绵不愈。然病处于半表半里之少阳,邪气无以外出,当以柴胡剂和之。方用小柴胡汤疏理气机,透邪外出,桂枝汤调营卫,理气血,合阴阳,使升降出入平和,达止痛之效。方中柴胡可散结气、达清气,推陈致新,半夏辛开苦降、通肠和胃。柴胡主升,半夏主降,二药合用以调和阴阳。黄芩清半表半里之热,解郁除烦;生姜和解少阳,温中止呕。桂枝益胃行津,白芍散积止痛,桂枝引营阴,白芍摄卫阳,二药合用以调和营卫。大枣、党参、甘草取补中益气,加强调和之功。防风解表祛风止痛,白术、白扁豆健脾燥湿利水,板蓝根清热凉血,夏枯草消肿散结。诸药合用,可畅达气机,调和营卫,气血和畅,诸邪自去。