社会转型与上海市居民的职业技能养成

——以上海都市社区调查(SUNS)为例

2020-07-24刘玉照乌尼日其其格

刘玉照 乌尼日其其格 陈 伟

(上海大学 社会学院,上海 200444)

一、问题的提出

随着我国经济发展与产业转型升级,劳动力市场对技能人才的需求越来越大,尤其是高技能人才。但是技能人才的供给却严重不足,技能不匹配与技能人才老化现象也很严重。①王星:《制度优化促本土技能形成》,载《中国社会科学报》,2017-05-17.根据人力资源和社会保障部的统计数据,从各类技术等级人才的岗位空缺与求职人数比率②岗位空缺与求职人数比率 = 需求人数 / 求职人数,表明市场中每个岗位需求所对应的求职人数。如0.8表示10个求职者竞争8个岗位。来看,2001年开始出现短缺,需求不断增加,2004年对初级工和中级工的需求达到1.45,对高级工的需求达到1.7,③中华人民共和国人力资源和社会保障部网,http://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/zwgk/szrs/sjfx/200602/t20060223_66124.html.之后就一直维持在高位。2018年,对高级工程师和技师的需求则达到了2.0以上。④中华人民共和国人力资源和社会保障部网,http://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/zwgk/szrs/sjfx/201902/t20190201_310090.html.

不仅数量短缺,技术人才在质量上也难以满足劳动力市场的需求。由于师资薄弱、专业设置不合理、实训设备不足等因素,职业学校培养的学生无法与企业生产需求有效衔接,技能与职业不匹配现象很严重。①王星:《制度优化促本土技能形成》,载《中国社会科学报》,2017-05-17.另外,技术工人老化现象也很严重,企业技术员工年龄出现断层,多数是45岁以上的老员工,年轻一代的技术员工较少。比如,李昂和张子林②李昂、张子林:《吉林省高技能人才结构问题探析》,载《通化师范学院学报》,2010年第1期,第66页。分析吉林省高技能人才构成发现,35岁以下的技师、高级技师仅占总数的12.3%,41岁及以上的技师和高级技师占67%;许捷和廖绍云③许捷、廖绍云:《宁波高技能人才结构调查分析》,载《宁波经济(三江论坛)》,2018年第6期,第31页。对宁波人才指数的分析结果也显示,高技能人才的年龄结构指数在0.6左右,平均年龄高于46岁,人才断档问题突出。

技能人才的缺乏极大地制约了中国经济的转型升级,尤其制约了高端制造业的发展。为什么会大规模地出现技能人才短缺?这一方面与中国经济发展比较快、转型升级的压力较大、对技能人才的需求增速过快有关,另一方面也与我国职业技能养成体系转型滞后,与社会结构转型不匹配有很大的关系。本文将以上海市居民职业技能养成为例,来分析导致中国劳动力市场职业技能人才缺乏的深层原因。

二、文献综述

关于中国劳动力市场上的“技工荒”,学术界已经进行了大量的研究,包括如何从不同角度来界定和测量“技能短缺”,④杨伟国:《中国技能短缺治理》,上海:复旦大学出版社2001年版。利用统计数据和调查数据对中国当前劳动力市场技能短缺的状况进行评估等。⑤复旦大学、清华大学:《中国劳动力市场技能缺口研究》课题研究报告,2016年。王星等人在2017年完成的《中国制造业2025与技能短缺治理》报告中,对中国社会当前技能人才短缺的现状从总量短缺、质量滞后和供需不匹配三个方面作了非常细致的讨论。⑥王星、杨钋等:《中国制造业2025与技能短缺治理(课题报告)》,2017年。

对于出现“技工荒”的原因,有很多研究分别从职业教育、技能培训、资格认证等不同角度作了分析。如职业学校的硬件设施陈旧以及师资团队薄弱导致与企业的需求不匹配,专业设置及教学模式、教育内容、方法等方面的原因也导致职业学校难以满足企业改革发展中的人才需要。⑦刘显泽:《试论职业教育人才培养模式改革》,载《职教论坛》,2008年第2期,第26-28页。⑧王建林:《职业教育产教结合与校企合作系列专题之十六:以现代学徒制培养技术技能人才的实践与思考》,载《中国职业技术教育》,2013年第13期,第47-53页。周潇⑨周潇:《从学校到工厂:中等职业教育与农二代的社会流动》,载《青年研究》,2015年第5期,第22-30页,第94页。对重庆和南京的职业学校进行调研发现,很多学生抱怨老师的教学能力和教学水平普遍较差。职业学校本身存在的问题导致培养出来的技术工人能力欠缺且得不到企业的认可。比如刘峰的研究发现,毕业生认为在学校期间没有学到本领的占38%。⑩刘峰:《中职生就业情况调查及思考》,载《当代职业教育》,2011年第12期,第89页。很多职业技能培训也是走形式,对提高职业技能没有太大的帮助。

另一些研究从国家、地方政府、企业和个人角度,对导致“技工荒”的原因进行分析,认为国家与地方政府在职业教育方面的投入不足是职业教育落后的主要原因,国有企业改革以及高校扩招等也使得职业教育的吸引力下降。由于职业教育在我国中考后录取的顺序一般是在普通高中招生之后再进行,使人们误认为职业教育是失败者和差生去的学校。①陈嵩:《提高职业教育的吸引力须内外着力》,载《江苏教育(职业教育版)》,2012年第9期,第1页。职业教育在社会上的地位越来越被标签化为“二流教育”,导致人们不去选择职业教育。②朱雪梅:《中国职业教育吸引力不足的文化成因与对策建议--新制度主义视野》,载《职教论坛》,2017年第1期,第57-60页。

这些分析从不同层面揭示了导致“技工荒”的原因,但是在某种意义上讲,这些因素与其说是导致“技工荒”的原因,不如说是“技工荒”在更基础层面的不同表现形式。因为要想从根本上解决“技工荒”问题,仅仅把分析停留在对职业教育、技能培训和资格认证等问题本身,是很难找到问题产生的真正原因的。根据历史制度主义关于资本主义多样性的分析,“职业培训体系是在与其他劳动力市场制度和组织历史性的互动过程中成长发展起来的”。③凯瑟琳·西伦著,王星译:《制度是如何演化的:德国,英国,美国和日本的技能政治经济学》,上海:上海人民出版社2010年版,第16页。因此,要想真正揭示导致“技工荒”的原因,需要更深入地挖掘导致这些现象产生背后更基础的结构和制度因素。

王星通过对历史文献的梳理,总结和分析了劳动安全与技能养成的关系,提出了一个分析技能养成的政治经济学框架,④王星:《劳动安全与技能养成:一种政治经济学的分析》,载《江苏社会科学》,2009年第5期,第107-113页。并运用这个分析框架对中国国有企业“师徒制”这一技能养成制度的解体作了非常好的分析。⑤王星:《技能形成的社会建构:中国工厂师徒制变迁历程的社会学分析》,北京:社会科学文献出版社2014年版。刘林平等人则从农民工高流动性特点出发,揭示了农民工群体职业技能养成短缺的原因。⑥刘林平、陈小娟:《制度合法性压力与劳动合同签订——对珠三角农民工劳动合同的定量研究》,载《中山大学学报(社会科学版)》,2010年第1期,第151-160页。因为农民工的高流动性特点,使劳动力市场的劳资双方都更看重短期利益。一方面,企业考虑到高流动的外部性而不愿投资于员工技能培训,导致员工的技能以及收入都难以进一步提升;另一方面,在低收入困境中,员工更加频繁地变动工作进一步加剧了雇佣关系的短期化,由此进入恶性循环。总体而言,这种困境来自制度环境不能提供稳定的就业预期。李强从职业资格认证的角度揭示了导致农民工技能短缺的原因,⑦李强:《为什么农民工“有技术无地位”——技术工人转向中间阶层社会结构的战略探索》,载《江苏社会科学》,2010年第6期,第8-18页。即因为缺乏帮助农民工实现以技术技能为基础的社会流动的技能认证制度,使得农民工的技术技能无法转化为“应得的社会地位”,由此导致农民工“有技术无地位”,降低了技能积累的激励。王星在总结了这一系列研究后指出,“从历史发展的角度看,我国当下劳动力市场中出现的技能短缺现象,可能与多种组织制度的短缺或者供给不足有关”,①王星、杨钋等:《中国制造业2025与技能短缺治理(课题报告)》,2017年。并在此基础上提出了“制度短缺理论”。

但是,纵观改革开放40多年中国职业技能养成体系的演化历史,技能形成的诸多制度都广泛存在过。我们既拥有依托稳定就业从而提供内部技能养成的“师徒制”,也有同自由劳动力市场的高流动率相匹配并提供外部技能养成的职业教育制度,还有企业与学校结合比较紧密的“厂办技校”教育制度;与此同时,我国也一定程度上存在较为完善的职业资格认证体系、就业保障体系、社会保障体系以及工资保障体系。这些制度体系不仅曾经在中国劳动力市场中广泛存在过,并且绝大部分制度安排在当前的劳动力市场仍然发挥着重要的作用。因此,在一定程度上,导致中国劳动力市场技能短缺最重要的原因不能简单地归结于制度短缺本身,而应探究这些制度在实施过程中与劳动力市场的“结构不匹配”所导致的问题。

改革开放以来,学者们对于由“市场转型”所带来的劳动力市场的变化状况进行了大量研究。②Nee V,Matthews R,“Market transition and societal transformation in reforming state socialism”,Annual Review of Sociology,1996,pp.401-435.刘玉照等研究指出,“技工荒”产生的主要原因在于伴随着产业升级和社会转型,中国产业工人的主体发生了转变,即基本实现了从“稳定就业的本地城市工人”到“缺乏保护的外来农民工”的转变,而中国社会的职业技能养成体系的服务对象却没有相应地实现转型,③刘玉照、苏亮:《社会转型与中国产业工人的技能培养体系》,载《西北师大学报(社会科学版)》,2016年第1期,第25-32页。并利用宏观统计数据对这一命题进行初步分析和验证,但仍缺乏对微观数据的实证分析。本文的研究将在这个层面进一步深化对这个问题的讨论。

三、社会转型与职业技能养成体系转型

改革开放以来,中国社会结构发生了巨大的变化。就业提供主体从以国有企业、集体企业、机关事业单位为主转变为以私营企业、外资企业为主;从业人员从原来的以城镇居民和本地居民为主逐步转变为城镇居民、农民和外来人口共同参与的格局。特别是在一些非管理、非技术的一线生产和服务领域,农业户籍居民和外来人口已经成为就业主体。在这种情况下,改革开放前已经形成的以体制内单位从业人员、城镇居民和本地人口为主要服务对象的职业技能养成体系就面临着越来越严重的挑战。在这个过程中,由于职业技能养成体系没有能够赶上社会转型的步伐,导致传统的职业技能养成体系逐步萎缩了。④刘玉照、苏亮:《社会转型与中国产业工人的技能培养体系》,载《西北师大学报(社会科学版)》,2016年第1期,第25-32页。在刘玉照等人的文章中,已经对社会转型与传统职业技能养成体系解体之间的关系作了深入的讨论。本文将基于这些讨论提出一系列研究命题和假设,并使用上海都市社区调查(SUNS)的数据检验和讨论这些命题和研究假设。

命题1 社会结构差异与职业技能获得机会不平等

中国社会存在着严重的城乡二元结构,这一社会结构的差异导致城乡居民之间在职业技能获得机会方面存在很大的差异。首先表现在职业教育上,我国早期的职业教育与城镇居民的全面就业体制相辅相成,因此职业教育招生主要面对城镇居民,对农村户籍人口招生非常少。1998年高校扩招之后,越来越多的城镇居民的子女选择普通高等教育,通过高考上大学,职业教育由此相对萎缩。①王星、杨钋等:《中国制造业2025与技能短缺治理(课题报告)》,2017年。在这个过程中,部分地区开始尝试把职业教育名额更多地分配给农村户口的学生,但是这个转变很慢,严重滞后于社会结构的转型,导致农村户口的学生接受职业教育的比例依然很低。由此得出假设1-1。

假设1-1:农业户口居民获得职业教育的机会低于非农户口居民

除了城乡差异之外,中国社会还存在着巨大的地区差异,这一差异也在很大程度上影响了不同地区居民的职业技能获得。在职业教育方面,北上广等一线城市及浙江、江苏等东部沿海发达省份,不但整体教育资源优于内地其他省份,而且在职业教育资源上也比内陆其他省份更优,本地学生拥有更多的受教育机会。1998年大学扩招之后,这些地区的职业教育相对萎缩,并尝试给外来农民工开放部分职业教育资源,但是与开放给当地的农村居民孩子相比,仍然存在诸多限制。绝大部分流动人口来自内陆的农村,在他们身上,实际上同时累积了城乡差异与地区差异两方面的劣势,能够获得职业教育的机会相对更少。由此得出假设1-2。

假设1-2:非户籍移民②在学术界现有研究中,一般使用农民工、流动人口或外来人口等概念。本文为了与上海本地人、户籍新移民相区分,统一使用“非户籍移民”的概念。获得职业教育的机会低于上海本地人

命题2 就业体制、劳动安全与职业技能获得差异

在计划经济时期,中国实行的是城乡二元就业体制,在城市实行的是以全民就业和稳定就业为主要特征的单位制就业体制。改革开放后,随着乡镇企业的发展、农民工进城打工和人口流动的增加,各种类型的合同工、临时工开始出现。20世纪90年代,随着进一步打破“三铁”、推行劳动合同制以及大规模下岗职工的出现,二元就业体制开始形成。在机关事业单位和国有企业,对于所谓正式录用人员,虽然也实行了合同制,但是大部分还是延续了传统的稳定就业模式,而对于农民工,则基本上采取的是临时聘用的形式。在改制后的乡镇企业、民营企业以及外资企业,基本形成了比较典型的“市场合同制”模式,就业稳定性大大降低,劳动保护也在很大程度上减弱了。就业体制的差异会直接影响企业员工的职业技能获得。③王星:《劳动安全与技能养成:一种政治经济学的分析》,载《江苏社会科学》,2009年第5期,第107-113页。在就业关系比较稳定、劳动安全比较有保障的情况下,无论是企业还是个人都愿意对技能养成进行比较大的投资。但是如果就业关系很不稳定,劳动安全缺乏保证,那么无论是企业还是个人,其对职业技能投资的积极性都会受到很大影响,特别是会明显降低企业对职工进行职业技能培训的积极性。④乌尼日其其格、陈伟、刘玉照:《单位体制与员工参加技能培训的收入回报差异——基于上海都市社区调查数据(SUNS)的实证研究》,载《教育与经济》,2020年第1期,第54-63页。

首先,由于体制内单位(包括机关事业单位、国有企业等)就业关系的稳定性要远远好于体制外单位(私营企业、外资企业),因此,体制内单位为员工提供职业技能培训的积极性要高一些。在田野调查中,我们经常遇到的是很多企业抱怨技术工人缺乏,但是却不愿意对员工进行培训,甚至政府提供的免费培训也没有参与的积极性。原因就在于这些企业觉得员工一旦接受了培训,就会要求涨工资,企业如果不能满足员工涨工资的要求,员工就会选择跳槽。因此,我们得出假设2-1。

假设2-1:体制外单位就业人口获得职业技能培训的机会要低于体制内单位的就业人口

其次,就业稳定性的差异不仅体现在不同单位之间,而且更多地体现在不同人群之间。一般情况下,农村户籍人口和非户籍移民的劳动关系更加缺乏保护,也更加不稳定,包括那些在体制内单位就业的农村户籍居民和非户籍移民。

第三,同样的逻辑不但会对企业的投资行为产生影响,而且也会影响地方政府的行为。对于地方政府来说,在就业不稳定、社会流动性大的情况下,投资于本地居民的技能提升是有利的,因为他们无论如何变动工作,大部分还会留在当地工作;但是对于流动人口来说,外部性就会大很多,他们在当地参与了培训,获得了更高的技能,如果其他地区可以给他们更好的就业机会或者更高的薪酬待遇,他们可能更容易流失。因此,我们得出下面两个假设:

假设2-2:农业户口居民获得职业培训的机会要低于非农户口居民

假设2-3:非户籍移民获得职业培训的机会要低于上海本地人

不同人群在职业教育与职业技能培训上的差异,最终会体现在企业员工拥有的职业资格证书和技术职称上。从获得机会上来看,由于城乡差异、地区差异的存在以及不同就业制度的差异,地方政府和企业给予农村户籍居民、非户籍移民以及在体制外单位就业的人口获得职业资格证书和技术职称的机会要远远小于城镇居民、上海本地人以及在体制内单位就业的人口。因此,我们可以得出以下一组假设。

假设3-1:农村户籍居民职业资格证书/技术职称的拥有率要低于城镇居民

假设3-2:非户籍移民职业资格证书/技术职称的拥有率要低于上海本地人

假设3-3:在体制外单位就业的人员职业资格证书/技术职称的拥有率要低于在体制内单位就业的人员

命题3 结构不匹配

存在结构差异并不必然导致职业技能养成不足,更重要的是就业人口的结构要与职业技能养成的结构相匹配。也就是说,按照上面的假设,如果农业户籍居民、非户籍移民、体制外就业人员在职业教育、职业技能培训、职业资格证书和技术职称获得方面都处于劣势,但是如果他们在整个就业人口中占比都不高,那么整个劳动力市场上“技工荒”的问题也不会非常严重。与之相反,如果这些群体在职业技能获得方面处于劣势,同时他们在整个就业市场中的占比又很高,那么整个劳动力市场上的“技工荒”就会非常严重了。由此,我们得出了下面三个假设。

假设4-1:职业教育结构不匹配——农业户籍居民、非户籍移民、体制外单位就业人员获得职业教育的占比低于其在劳动力市场上的结构占比

假设4-2:职业培训结构不匹配——农业户籍居民、非户籍移民、体制外单位就业人员获得职业培训的占比低于其在劳动力市场上的结构占比

假设4-3:拥有职业资格证书/技术职称结构不匹配——农业户籍居民、非户籍移民、体制外单位就业人员拥有职业资格证书/技术职称的占比低于其在劳动力市场上的结构占比

四、经验数据

本研究的实证数据来自上海大学社会学院设计和执行的“上海都市社区调查”(Shanghai Urban Neighborhood Survey,SUNS)。该调查在居村、家户和个人层面收集对上海市且对各区同时具有代表性的样本数据。整个入户访问于2015年至2017年之间进行,使用计算机辅助调查系统(CAPI)面对面访问。

该调查在上海市近6000个居村中随机抽取180个居村进行家户调查。在被抽中的每个居村,根据住户地址随机抽取30户家庭进行入户访问,获得对上海市层面且对各区层面同时具有代表性的家户样本。入户之后,对于家庭中的每个同住家庭成员都进行面对面访问,对于非同住的少儿还通过父母代答获得相应信息。通过上海都市社区调查的家户层次调查,最终获得了5102户家庭、8629位成人、1817位儿童的数据(包括493个留守儿童)。在8629位成人样本中,剔除关键变量的缺失值后,本研究使用的就业人口有效样本数为4902个。

五、上海市居民职业技能概况

(一)职业教育获得情况

在上海市就业的成人样本中,最高学历是职业教育①本文将职业教育分成三个阶段,即初中段的职业教育,这个早期很多,后来基本上没有了;高中段的职业教育,包括职业高中、技校和中专,这是目前职业教育最主要的部分;大学段的职业教育,主要是高职和大专。大专院校的很多专业在早期带有很强的普通教育的特征,但是后来随着大学教育的日益普及,大专教育职业化越来越明显,因此在调查中没有区分,在本文的分析中,被统一归入职业教育。的人数有1176人,占23.99%。从不同教育水平的人群分布来看,职业教育在义务教育后的教育中占38.25%;在高中段的教育中占40.14%。

表1 获得职业教育人数占比 单位:% ;N= 4902

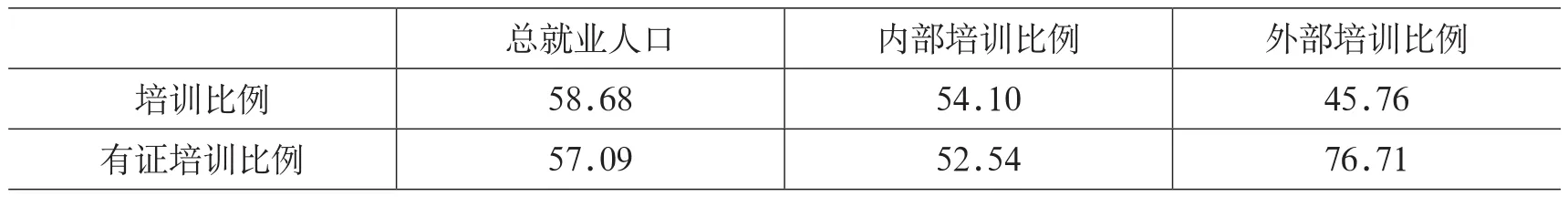

(二)职业技能培训状况

在就业人口中,所在单位提供或者资助过职业技能培训的占58.68%。其中,实行单位内部培训的占54.10%,派出学校或机构实行外部培训的占14.81%,两种培训都参加的占30.95%;后两项相加,获得外部培训机会的占45.76%。在所有参加培训的人中,获得培训证书的占57.09%;其中,内部培训有证书的比例只有52.54%,而外部培训有证书的比例达到76.71%。

表2 职业技能培训状况 单位:%;N=3821

表3 资格认证情况:职业资格证书和技术职称 单位:%

表4 职业技能养成的城乡差异 单位:%

(三)拥有职业资格证书和技术职称情况

表3的结果显示,在职业资格证书拥有方面,没有任何职业资格证书的占58.15%,拥有1-2项职业资格证书的占31.31%,拥有3项及以上职业资格证书的只占10.54%。在技术职称拥有方面,没有技术职称的占68.73%,拥有初级技术职称的占11.94%,拥有中高级技术职称的占19.33%。

六、上海市居民职业技能获得的影响因素分析

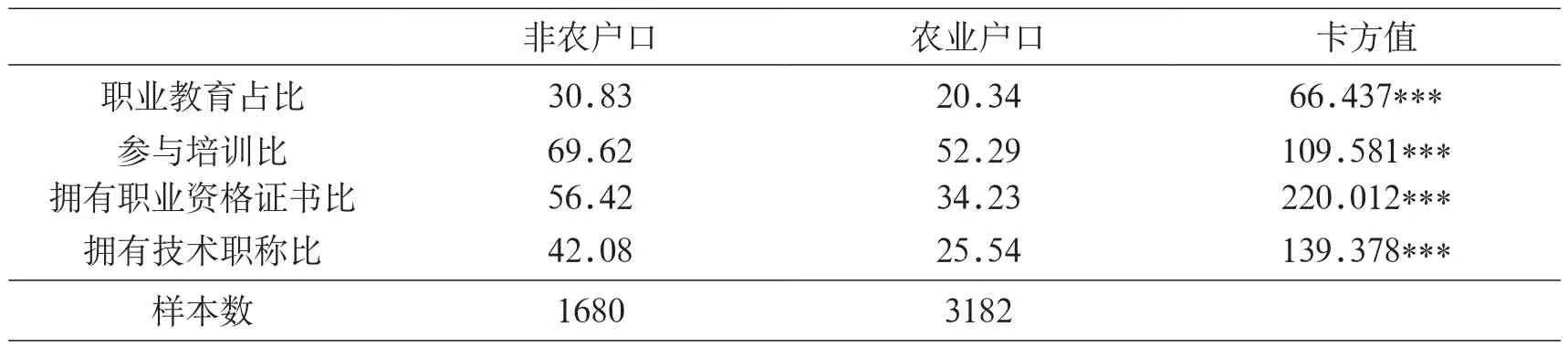

(一)城乡差异对职业技能养成的影响

表4的结果显示,从职业教育获得来看,农村户籍居民的职业教育获得占比远远低于非农户口。从接受工作单位提供的职业技能培训来看,农村户籍居民参与培训比也要远远低于非农户口。从拥有国家承认的职业资格证书和技术职称的情况来看,农业户口人员都比非农户口低很多。

总之,从城乡差异来看,农村户籍居民接受职业教育、职业培训的比例都远远低于城镇居民,他们拥有职业资格证书和技术职称的比例也大大低于非农户籍人口,在职业技能养成中明显处于劣势。

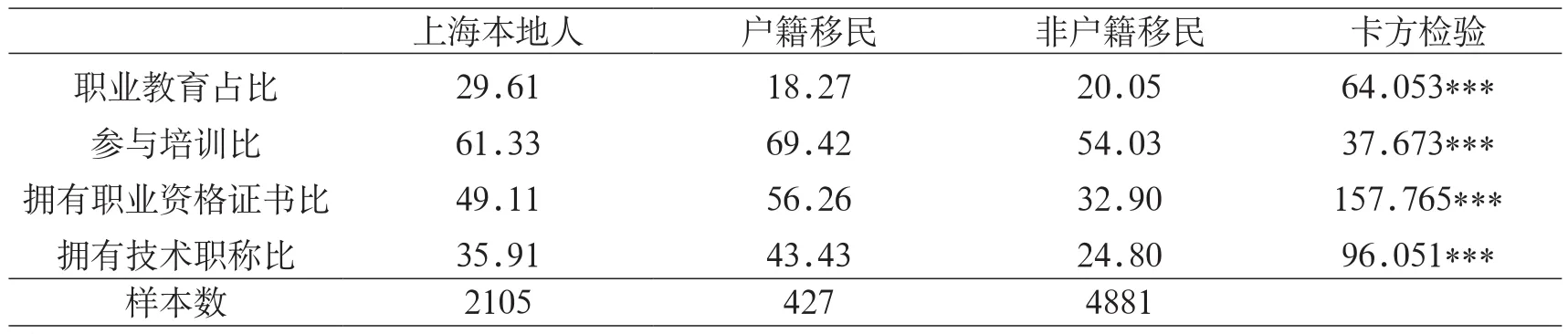

(二)地区差异对职业技能养成的影响

表5 职业技能养成的地区差异 单位:%

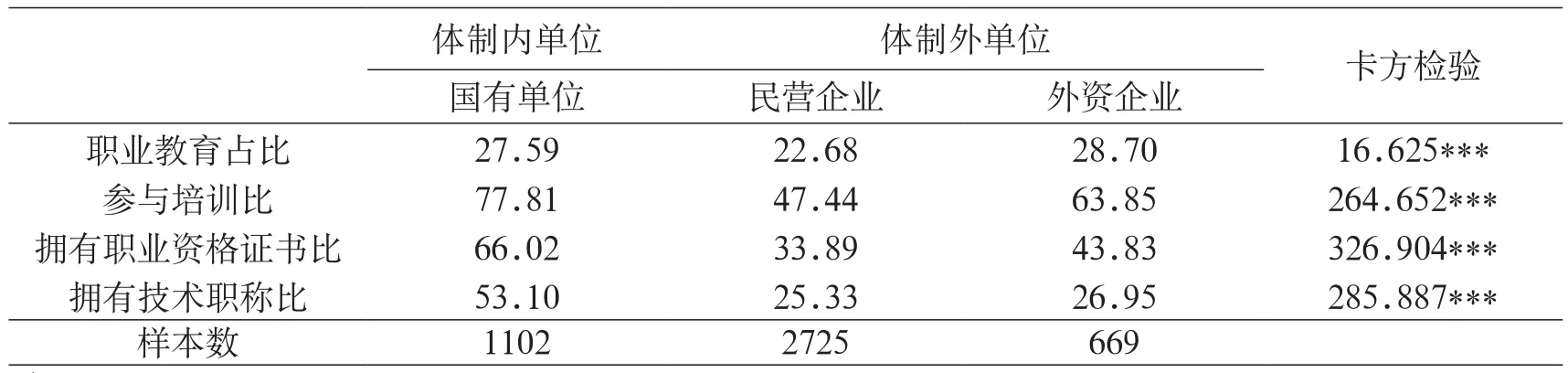

表6 职业技能养成的就业体制差异 单位:%

表5的结果显示,从地区差异来看,非户籍移民比上海本地人获得职业教育的比例明显低得多。从接受工作单位提供的职业技能培训来看,非户籍移民也比上海本地人低。从拥有国家承认的职业资格证书和技术职称的情况来看,非户籍移民的拥有率也比上海本地人低得多。

总之,与上海本地人相比,非户籍移民在职业教育、职业培训、拥有职业资格证书和技术职称等方面都明显低很多,在技能养成方面明显处于劣势。

当然,户籍移民的情况与非户籍移民不同,他们在职业教育占比上是最低的,很大程度上是因为获得职业教育很难让移民群体获得上海市户籍,能够拿到户籍的外来移民绝大部分可能是大学或者研究生及以上学历的人员。但是,户籍移民在参与职业技能培训、拥有职业资格证书和技术职称方面,明显占优势,不但明显高于非户籍移民,甚至比上海本地人也高很多。

(三)就业体制差异对职业技能养成的影响

根据表6的结果,从就业体制差异来看,在体制内单位就业的人接受职业教育的比例比在体制外单位就业的人略高。从接受工作单位提供职业技能培训来看,在体制内单位就业的人要远远高于在体制外单位就业的人。从拥有国家承认的职业资格证书和技术职称的情况来看,在体制内单位就业的人也远远高于在体制外单位就业的人。

总之,从就业体制差异来看,在体制外单位就业的人大部分在获得职业教育、参与职业技能培训、拥有职业资格证书和技术职称等方面都明显低于在体制内单位就业的人,在技能养成上明显处于劣势。当然,在体制外单位人员的职业技能养成方面,在外资企业就业的人要好于在民营企业就业的人。在外资企业就业的人获得职业教育的比例甚至还略高于在体制内单位就业的人。

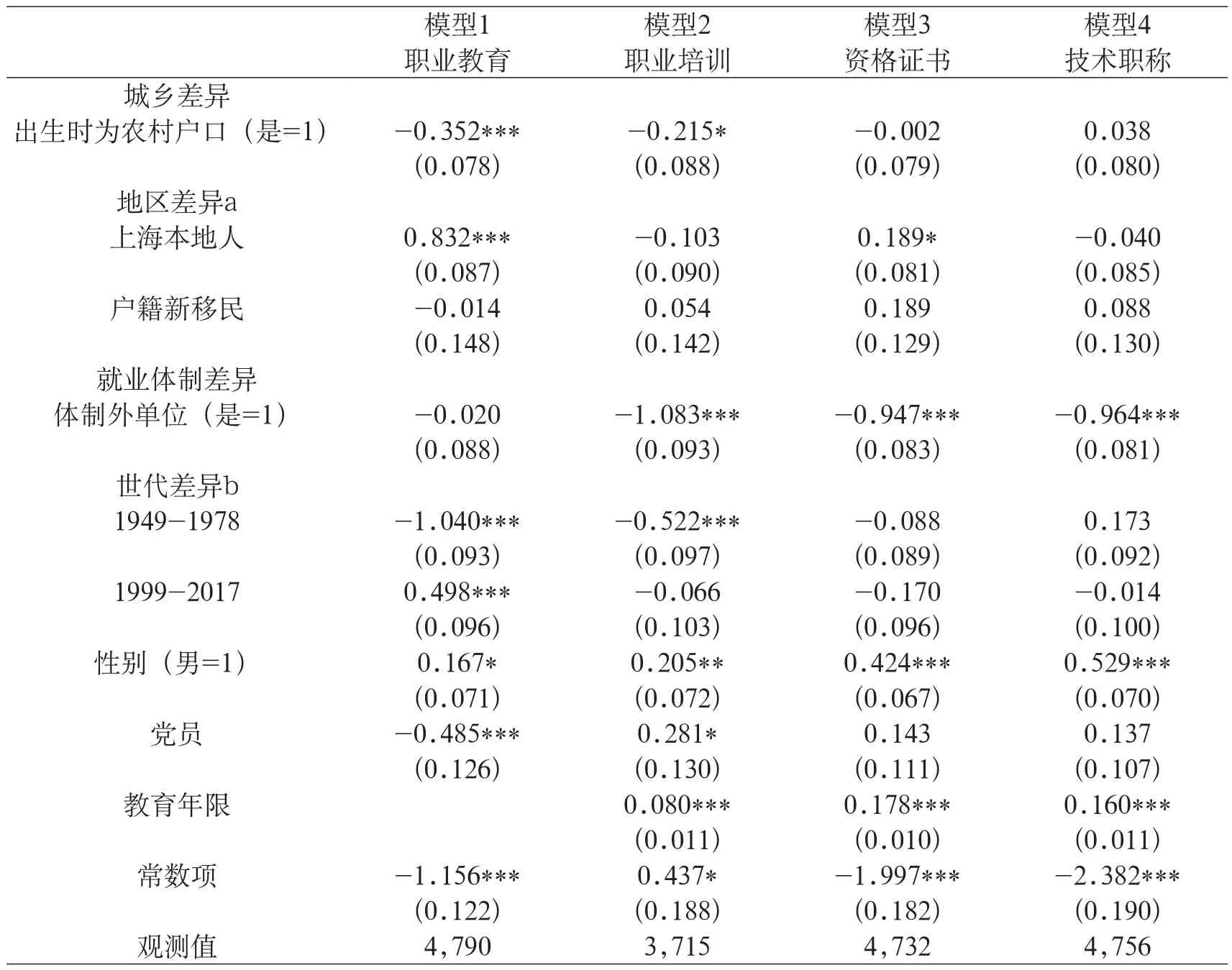

(四)模型检验

在这里,我们运用Logit模型对影响上海市居民职业技能养成的因素作了综合检验和分析。在这个模型中,因变量是职业技能养成,具体包括职业教育获得、职业技能培训参与、职业资格证书和技术职称拥有情况等。其中,职业教育获得,主要看其最终学历是否为职业教育,包括职业初中、中等专业学校、技工学校、职业高中、大专等;职业技能培训参与,主要测量就业单位是否提供或资助过职业技能培训;职业资格证书和技术职称拥有情况,主要看是否拥有国家或行业认可的职业资格证书或是否拥有技术职称等。

自变量包括工作单位差异,看是否为体制内单位;城乡差异,按照出生时的户口性质来测算,看是农村户籍人口还是城镇居民;地区差异,根据现在户口所在地,看是上海本地人、户籍新移民还是非户籍移民。

控制变量分别是年龄、性别、受教育年限、政治面貌等,并根据调查对象初中毕业的时间(义务教育结束后开始职普分流),分为1978年改革开放之前、1979-1998年及1999年大学扩招至今三个世代,对研究对象的世代效应作了控制。

表7 职业技能获得影响因素的Logit回归结果

表7为logit回归结果。模型1对职业教育获得的影响因素作了综合分析和检验。从职业教育的获得来看,不同单位就业人群之间没有明显的差异,但是城乡差异和地区差异是非常显著的,城镇居民和上海本地人职业教育的获得要明显优于农村户籍人口和非户籍移民。假设1-1、1-2得到了验证。

模型2对影响职业技能培训参与的因素作了综合分析和检验。就职业技能培训参与来看,在体制内单位就业的人明显优于在体制外单位就业的人,城镇居民明显优于农村户籍人口,但是在上海本地人与非户籍移民之间没有明显的差异。假设2-1、2-2得到了验证,假设2-3没有得到验证。

模型3和模型4对影响职业资格证书和技术职称获得的影响因素作了综合分析和检验。在城乡差异方面,城镇居民与农村户籍人口无论在职业资格证书拥有方面,还是在技术职称拥有方面,都不存在明显的差异。在地区差异方面,上海本地人拥有职业证书的比例要明显高于非户籍移民,但是在技术职称的拥有方面差异不显著。在这两个方面,就业单位的影响最为显著,在体制外单位就业的人无论在职业资格证书拥有率方面,还是在技术职称拥有率方面,都明显劣于在体制内单位就业的人。假设3-1没有得到验证,假设3-2得到了部分验证,假设3-3得到了验证。

(五)小结

对于上海市居民的职业技能养成,城乡差异、地区差异与就业体制差异是最主要的三个结构性影响因素。从假设验证情况来看,相对于城镇居民来说,农村户籍居民在职业教育机会获得、职业技能培训参与方面处于劣势,但是在职业资格证书和技术职称拥有方面差异不明显;相对于上海本地人来说,非户籍移民群体在职业教育机会获得、职业资格证书拥有方面明显处于劣势,但是在职业技能培训参与、技术职称拥有方面差异不明显;相对于在体制内单位就业的人来说,在体制外单位就业的人在职业教育获得方面没有明显差异,但是在职业技能培训参与、职业资格证书和技术职称拥有方面都明显处于劣势。因此,农村户籍居民、非户籍移民和在体制外单位就业的人在职业技能获得方面,总体上还是明显处于劣势的状态。

七、上海城市居民技能养成中的结构不匹配问题

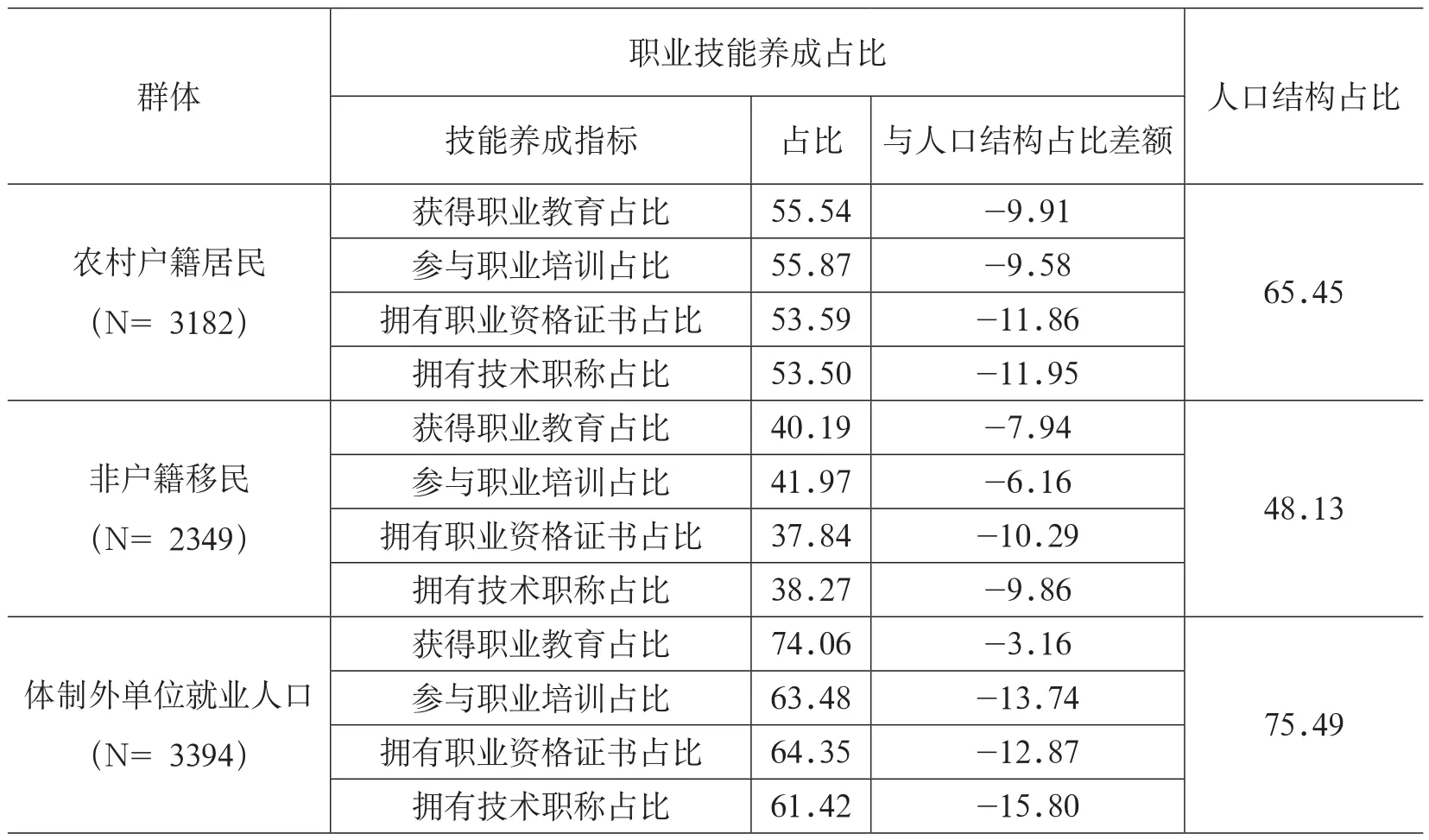

在讨论不同群体职业技能养成差异及其影响因素之后,我们再来看一下这种差异在何种意义上影响了整个劳动力市场的职业技能养成和技术工人的供给。在此,我们比较了在职业技能获得中处于相对劣势的几个群体(包括农村户籍居民、非户籍移民、体制外单位就业人口)在整个劳动力市场中的占比与他们拥有的职业技能占比情况(见表8)。

对于这三类在职业技能养成方面处于劣势的人群来说,占比最大的是在体制外单位就业的人,占总就业人口的75.49%;然而,他们的职业培训参与以及拥有职业资格证书和技术职称的占比与人口占比之间的差额最大,都在12%以上。农村户籍居民和外来流动人口(非户籍移民)的职业技能养成占比与其在就业人口中的占比之间的差额也基本在10%左右。这进一步说明了导致目前劳动力市场上“技工荒”的主要原因不仅在于技能养成总体供给水平上存在差距,更重要的原因是培养对象出现了错位。尽管这几类人群在整个劳动力市场上的占比已经分别达到了75.49%、65.45%和48.13%,基本都达到了一半及以上,但是在职业技能培养体系中,他们却没有被给予充分的投入,没有把他们作为培养和培训的重点,导致出现这些群体总体技能水平落后的局面。

表8 职业技能获得中的结构不匹配

当然,目前我们比较的还是这些人群在整个就业人口中的占比情况,如果考虑到这三个技能养成弱势人群在一线生产和服务就业领域的占比情况,这些人群的技能养成劣势对就业市场的影响就更加明显了。

从数据结果来看,本文前面在结构不匹配命题下提出的三个假设,除了假设4-1在就业体制差异方面不明显,可以算是部分得到验证之外,其他两个假设都得到经验数据的支持。

八、结论与讨论

随着产业转型与升级,对技术工人的需求越来越大,要求也越来越高,但是我们现有的职业技能养成体系却远远不能满足市场的需要,为市场提供足质足量的技术工人,尤其是高级技术工人。为什么会出现这样一种状况呢?

本文从职业教育、技能培训与资格认证三个角度对上海市居民的职业技能获得进行了比较全面的测量和分析。研究发现,城乡差异、地区差异与就业体制差异是导致职业技能养成产生分化的主要原因,由此在职业技能养成方面,形成了农村户籍居民、非户籍移民和体制外单位就业人口三个劣势群体。这三个群体在人口规模上占据了就业市场中的大多数,但是他们在职业技能获得占比方面却大大低于他们在劳动力市场中的占比。

由此可见,若要改变目前劳动力市场上的“技工荒”,重要的不仅仅是加大对职业教育和职业技能培训的投入,更重要的是要进一步调整培训的方向和重点,在加强对体制外单位就业人口、农村户籍居民和非户籍移民进行职业教育、技能培训和资格认证的同时,进一步加强劳动保护,提高地方政府、企业和个人对职业技能养成投入的积极性。尤其是要加强农村户籍人口、非户籍移民和体制外单位就业人口的职业教育、技能培训和资格认证工作。