汉语单音节感官义类词群的语义取象及认知特性探析

2020-07-22郑颖琦

郑颖琦

在现代汉语研究中,“语义取象”概念最早见于一项对汉语人体名词为对象的研究,该研究对汉语人体名词的取象类型进行过初步总结,(1)参见赵倩:《汉语人体名词词义演变规律及认知动因》,博士学位论文,北京语言大学对外汉语研究中心,2007年。但人体名词在表义方面具备较为清晰的具象特征,取象的推求过程相对简便和直观,因此对语义取象的概念内涵尚待进行深入分析。本文尝试以汉语单音节感官义类词群体现于视、听、味、嗅、肤五大领域的感官名词、行为动词、感受形容词为对象,对感官语义内部的系统性意象进行综合提取,这种以更大范围且系统化词群为对象的考察与探索,将能提供更全方位的视野,在深入挖掘这一概念的同时,亦可探求汉语感官词汇显示于零维层面的认知倾向,而这无疑是从认知角度深入汉语感官义类词群的重要问题。本文拟就此进行讨论。

一、“语义取象”的概念解析及选词考量

中华文明早期人类曾凭借“观物取象”建立概念,并经由“所取之象”使概念生动且有所依托。语义是对客观事物加以抽象反映的结果,而在历史发展中形成的汉民族的整体思维以形象化为基础,概念所抽象的语义本身也必然包含很大程度的具象性。《周易》中观物取象的思维经验,已成为中华民族传统思维方式的基本特征,深刻影响了汉族语言的表意系统。(2)有关《周易》对“象”的论述,参见来知德集注、胡真校点:《周易》,上海:上海古籍出版社,2013年,第51页。

人类对世界的认知最终会通过概念表现为语义,语言使用者在认知方式上大致表现出两方面的特点:一是“以点概面”“以偏概全”的经验事实,二是“以部分代整体”的认知机制。(3)参见束定芳:《认知语言学研究方法》,上海:上海外语教育出版社,2013年,第134-135页。表现在语义上,反映为语义经验性地表达对象的部分特征,因此把握该部分性的经验认识,则把握住了该概念的认知突显特征,这种通过语义所反映出的人类认知的经验性突显,从区别性方面表现为抽象化的认知取象模型,就是“语义取象”的核心内容。

兰姆(Sydney M. Lamb)将语言系统的动态性划分为四个过程:操作、发展、基因和演化,并将后两个过程内容定义为:

基因过程是指……从成熟语言系统通过基因传递到下一代初始状态的过程。演化过程主要指,从语言起源到现实语言,并向未来语言缓慢变化的过程。演化涉及语言系统的发展过程和基因过程,既涉及语言初始状态的演变,也涉及成熟语言系统的演变。(4)转引自李葆嘉:《语义语法学导论——基于汉语个性和语言共性的建构》,北京:中华书局,2007年,第126页。原文见 Sydney M. Lamb, Pathways of the Brain: The Neurocognitive Basis of Language, Amsterdam: John Benjamins Publishing, 1999, p.219.

在兰姆的表述中,语言发展过程与基因及生物演化过程形成类比,体现在词义上反映出词义发展过程中的基因和遗传性因素,即不论词义如何引申发展,成熟语言系统的外在形式,隐含了语言初始状态的基因特征。据此,通过初始时期表现在词义中的意象,可以推求该概念的突显特征,亦即概念形成的原初状态所激活的某方面的认知特性。

本文将这一部分被突显的认知倾向,定义为词义的基因密码,被基因密码所激活的经验性认知特征,决定了词义引申的路径和发展方向,它们隐性地储存于词义中,被永久性地携带并基因性地推动了概念语义的发展。因此本文将概念语义在认知上表现为基因性的经验突显,形式上表现为抽象化的认知取象模型,称为“语义取象”。对语义取象的探求,也就是对词义所携带的基因密码的探求过程,而在现代汉语中,有词量庞大的单音节感官义类词群,正可以作为研究对象进行深入分析和探求。

不过,需要说明的是,本文在选词方面,以感觉器官发出的即刻、基础、直接性的“感觉”类词语为纲,区别于在此基础上通过概念、判断、整合等形成的“知觉”类词语。(5)有关“感觉”和“知觉”间的区分,参见哈维·理查德·施夫曼:《感觉与知觉》第5版,李乐山等译,西安:西安交通大学出版社,2014年,第22-35页。但感觉和知觉本身是统一并难以分开的整体,尤其在视觉方面,诸如“大小、方圆、曲直、高低、疏密”等很难从直观上将感觉与知觉实现剥离。为了解决该问题,本文依据感官生理学的工作机理,认为视觉接收器的细胞与光作用后的结果,即感光杆体细胞和椎体细胞所感觉的“光”与“颜色”属于初级神经反应模式的“感觉”范畴,而后经由大脑对神经冲动的分析、整合所产生的“形状、深度、运动和恒常性”等内容,则属于“知觉”的范畴。(6)有关生理学中视觉对光的接收机理,参见尼尔·R.卡尔森:《行为生理学》第8版,潘晓红、张卫东译,上海:上海人民出版社,2014年,第485-486页。据此,将“光”与“颜色”范畴所代表的、反映为视觉初级神经反应模式的词语,纳入视觉选词范围。

按照上述基本原则,在遵循选词感官性、语义性、典型性、全民性和常用性的前提下,本文以视、听、味、嗅、肤五大感官为类别,以语义和词性为纲,参照《现代汉语词典》和《现代汉语分类词典》,(7)中国社会科学院语言研究所词典编辑室:《现代汉语词典》第7版,北京:商务印书馆,2016年;苏新春:《现代汉语分类词典》,北京:商务印书馆,2013年。从五大感官的器官名词、行为动词、感觉形容词三个方面,确立90个感官义类单音节词语作为本文讨论对象。分别为视觉类:眼、目、顾、观、看、盼、视、望、相(阴平)、盯、瞄、眺、瞟、窥、瞥、瞰、睹、见、瞎、监、瞻、觑、红、黄、蓝、青、绿、紫、白、黑、明、暗、亮、清、浊;听觉类:耳、听、闻1、聪、聋;味觉类:舌、尝、品、酸、甜、苦、辣、咸、鲜、涩、甘、辛;嗅觉类:闻2、嗅、香、臭、腥、臊、膻(shān)、馊;肤觉类:皮、肤、摸、触、软、硬、利、钝、尖、寒、冷、暑、热、凉、烫、温、暖、干、湿、滑、糙、麻、痛、痒、松、紧、轻、重。(有下划线者在古汉语中是词,而在现代汉语中是不成词语素)

二、语义取象的提取方法及类型

为了从源头把握语义形成过程中所依赖的事物的突显特征,亦即物象,找出复杂多样的语义背后的推动力,本文主要从词的本义、造意、义项间的相关性及人群调查五个方面展开探讨。其中,借助字形和词义是提取语义取象类型最核心的方式,根本原因在于汉字的特性及汉语词语独特的构造方式。《说文解字》将九千多个汉字归入540个部首,反映了汉字体现的语义要素及其概念系统,它们为汉语词汇语义的研究提供了得天独厚的条件,也是汉语词汇研究区别于西方语义学研究的重要领域。

第一,根据本义提取。本义是汉语词义系统的源头和总纲,统领词义的发展及引申脉络,在整个词汇系统中具有提纲挈领的作用。对语义中“象”的提取,也是对词义在认知初期来自事物突显特征的物象的推求,从而为语义取象提供源头性的经验基础。以视觉行为动词“看”为例,《说文·目部》:“看,睎也。从手下目。”(8)许慎:《说文解字》,北京:中华书局,1963年,第72页。行文中简称《说文》。本义为“睎”,即以目视物之义,可将其语义取象定位于器官的“功能”方面。由于人类的视觉证据被认为是最强有力的信息来源,因此在隐喻投射中,视觉域以其感官的功能优势常和智力域产生密切联系,在该器官[功能]的取象基础上,通过相似性隐喻,引申为“大脑功能”,如“看”在《现代汉语词典》中的义项②“观察并加以判断”、义项③“取决于,决定于”;再由“大脑功能”发展为“功能性活动”,如义项④“访问,探问”、义项⑤“对待”、义项⑥“诊治”、义项⑦“照料”。可见,从“看”的本义将取象特征提取为[功能],并由“器官功能”衍生为“大脑功能”和“功能性活动”,呈现出从客观(器官功能)到主观(大脑功能/功能性活动)的发展趋势。

第二,通过造意提取。祝鸿熹将本义以及和本义相关的“造意”做了如下区分:

文字造意是根据文字形体来解释文字构造的意图,有时通过文字造意能够对字词本义起到一定的提示作用,但大多数情况下,造意都不等于本义,也决不能认为造意就是本义。本义……是客观对象通过人类认知在人们意识中的概括反映,也就是说本义具有概括性,而这是文字造意所不具备的。(9)祝鸿熹、芮东莉:《汉语字词本义研究的误区》,《古汉语研究》2003年第3期,第71页。

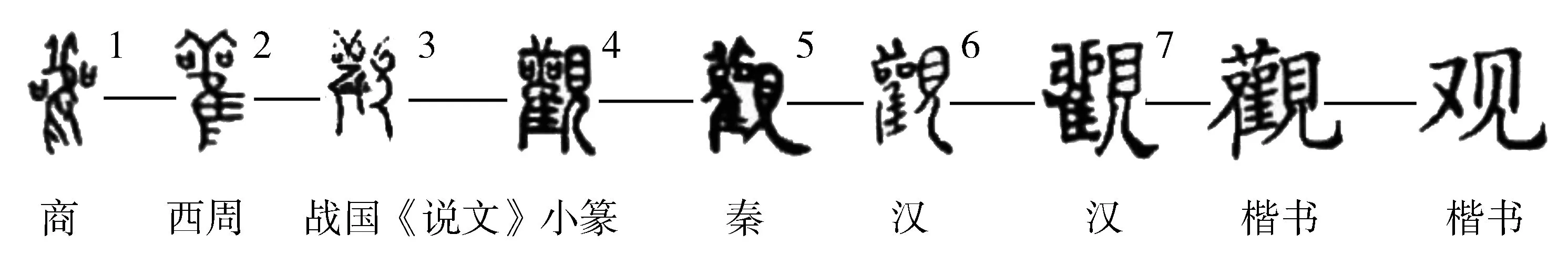

造意是字形体现的表层含义,有具象性、典型性和模糊性的特点,是词汇系统原始本义的最初面貌,反映了思维和概念最原始状态的关联,由此抽离出词义在认知方面的强势特征,可为语义取象提供最直接准确的思维线索。下面以“观”的字形演变作为提取过程的例子,予以解析:(10)下图引用自李学勤:《字源》,天津:天津古籍出版社,2013年,第763页。

第三,对于通过本义和造意难以推求的取象类型,借助其他古代典籍注释或用例提取。如视觉行为动词“视”,《说文·目部》:“视,瞻也。”(12)许慎:《说文解字》,第177页。段玉裁注:“视不必皆临。”又“见”字下注云:“析言之有视而不见者,听而不闻者,浑言之则视与见、闻与听一也。”(13)段玉裁:《说文解字注》,上海:上海古籍出版社,1981年影印本,第53页。徐灏段注笺:“视而不见,听而不闻,与字之本义无涉。”(14)徐灏:《说文解字注笺》,民国十七年(1928)石印本,第八篇下,第7页。《字源》:“主动去看某物为视(但不一定能看到),看到某物为见(但不一定主动去看)。”(15)李学勤:《字源》,天津:天津古籍出版社,2013年,第762页。通过上述各方面典籍注释及用例,可以将“视”的语义取象提取为视觉[功能],该功能性又主要体现在“主动”的行为特征方面。

第四,通过字、形、义的相互关系综合提取。有研究认为,“字除了从词那里接受了已经结合起来的音与义外,还有它自身的形式——形,因此,文字除受语言制约外同时又有自己的、不受语言制约的、独特的发展变化规律和使用规律”。(16)王宁:《训诂学原理》,北京:中国国际广播出版社,1996年,第35页。“汉字在造字的初期的形义统一是以本字与本义为必要条件的。唯本字可以用来索求本义,亦唯本义方能解释本字。本字本义是可以互求互通的”。(17)陆宗达、王宁:《词典与词典编纂的学问》,上海:上海辞书出版社,1985年,第91页。字形和语义的紧密联系是汉语不同于其他语言的显著特点,作为表意文字,原始汉字是据义绘形的,“因形索义”长期以来都是中国传统训诂学的重要手段。汉语是一种语义型语言,(18)参见潘文国:《汉英语对比研究纲要》,北京:北京语言文化大学出版社,2002年,第2页。字的形态、结构和意义承载了汉语言最丰富和基本的“意象”结构,可以直达语义核心,为语义取象提供最基础的素材来源。以听觉行为动词“听”为例来看。“听”本义为笑貌,与《现代汉语词典》“用耳朵接受声音”的意义无关,元代以后才成为“聽”的简化字,一直沿用至今。《现代汉语词典》的释义只能反映词义的构成模块,即“身体部位+动作+动词的关系对象”。《说文·耳部》:“聽,聆也。”(19)许慎:《说文解字》,第250页。也难以推求其背后的取象问题。如果借助其字形、造意以及义项间的相互关系,则可窥见其中隐含的意象要素。“甲骨文、金文的‘聽(听)’是会意字,从耳从口,表示口有所言,以耳得之为声,其得声之动作为聽(听)”,(20)李学勤:《字源》,第1047页。从其会意字的构造看,“听”字源义的语义焦点并非“接受声音”,而是强调动作的凭借物,即“口”与“耳”。“口有所言”与“以耳得之”为“听”的前提,其字源义强调了词义上的依附性,也成为“听”的语义突显成分。正是在该突显特征(物象)的基础上,“听”通过转喻衍生出 “听从、接受”的引申义,它以另一对象发出指令、劝告等为语义前提,与“以耳得之”直接相关,由此“口有所指令、劝告等”成为“听从、接受”的语义依附。《现代汉语词典》中“听”后续的引申义“考察、治理”“听取情况而进行裁断、治理”都由该核心语义引申而来。因此,可以将[动作凭借物]确立为“听”的取象类型。

第五,结合本义和调查问卷提取。这种方式主要针对味/嗅觉的感受形容词,其原因跟这批词语释义特征及其范畴所指的概念类型有密切关系。《说文》对这批词语都直接以某一具体事物或具体事物的性质、特征加以解释,如“臊,豕膏臭也,从肉,喿声”;“香,芳也。从黍,从甘”;“酸,酢也。从酉夋聲”(酢,后俗称“醋”);“苦,大苦,苓也”(一种苦菜);“鲜,鱼名”。(21)许慎:《说文解字》,第89、147、313、17、244页。《说文》的释义方式,有学者认为大多属于义训中的形训;(22)参见王宁:《训诂学原理》,第55页。也有学者将《说文》的训释以“直训、义界、描写和其他”四类进行区分,并上述释义对应“义训层面的义界”,(23)岳海燕:《〈说文〉训释方式论析》,《山西师大学报》2010年第5期,第136页。即以解释词义内容为目的,用定义的方式表述词义内容,且主要表现为直接以某种典型事物定义感受的性质和状态。《说文》未能收录的相类词汇,在其他文献中也显示出完全一致的释义特征。如“馊,坏饭也”。(24)顾野王:《玉篇》,《景印文渊阁四库全书》第224册,台北:台湾商务印书馆,1983年,第86页。

味/嗅觉感受具有模糊、连续和不确定性,因此在文字创制初期,借用具体事物对模糊性感受进行描述说明,是最直接、准确的途径。即便在对味/嗅觉感受的生理、化学性原理已经有了明确认知的今天,语言使用者的直观认知,依旧是某一具象性事物,而非对应的生理或化学名称。也即是说,语言使用者首先想到的并非感受本身,而是承载该感受的某一典型性的物象。因此,我们试图将这类词语的取象类型定义为[典型物象]。但是,语言在《说文》等典籍之后经历了上千年的发展,其认知的经验性倾向在当代语言中是否具备一致性,提取的[典型物象]是否适用于当代语言使用者的普遍认知?为了考察该认知特性在历时中的一致性,本文以认知语言学“人类的知识背景和经验体系是操本族语的人所共有的‘语义能力’”为理据,(25)李葆嘉:《语义语法学导论——基于汉语个性和语言共性的建构》,第337页。认为这种“语义能力”典型地表现在母语者本能地懂得自己语言的意义规则,其思维器官具有提供相应语言规则和结构的能力。在“共同语义能力”的获取方面,由于语义取象代表了语义的遗传密码,以“象”为核心的零维模式成为人类认知原始推动力的概括和抽象,虽然普通母语者不能具体言说这类抽象的认知模式,但并不能否认其在人类语言和认知中的存在。因此在使用本族语的人群中进行词汇义项“第一感觉”的测试,可以反求当代“共同语义能力”与提取之“象”的吻合度。

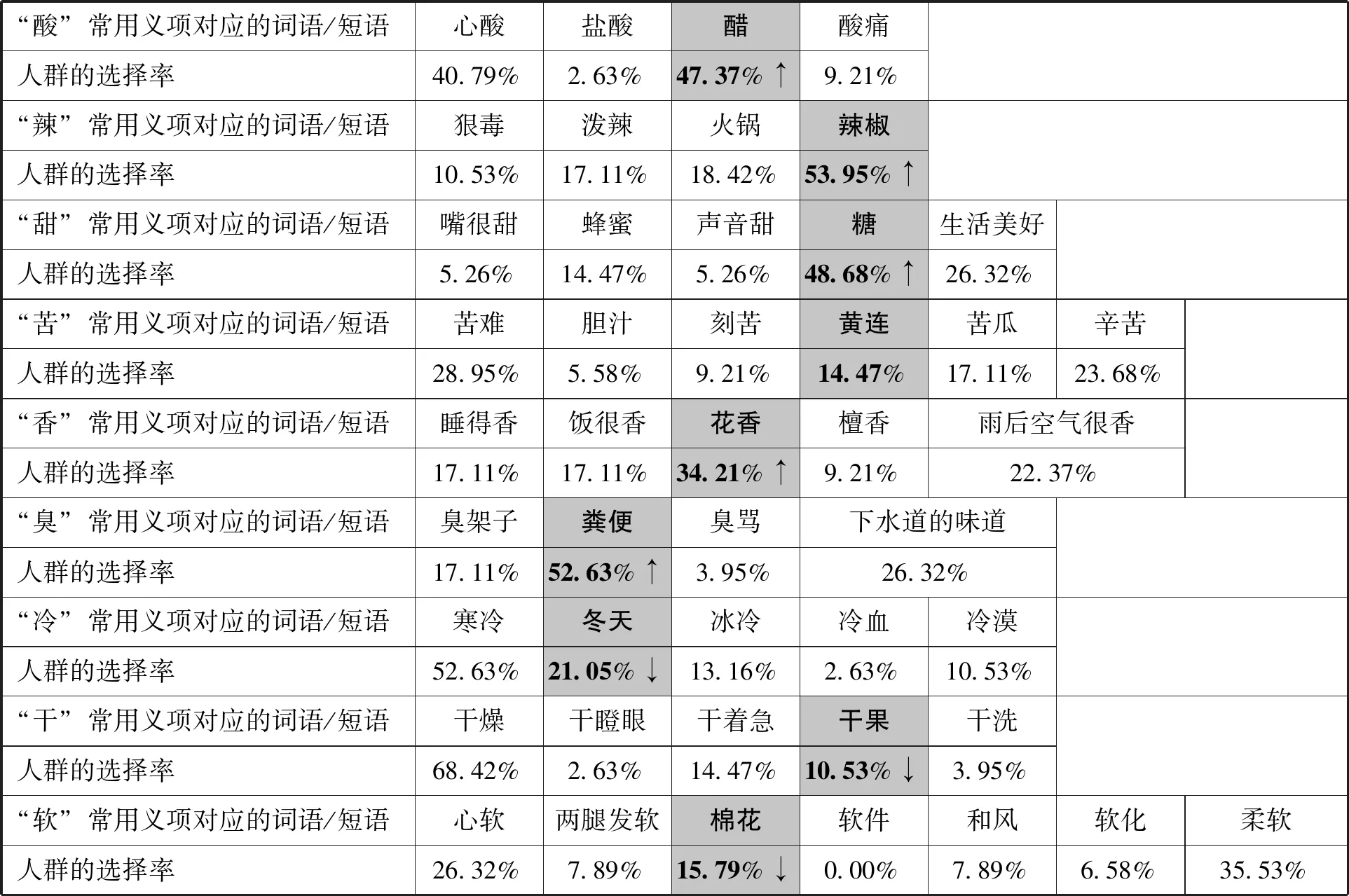

本文借用“百度移动云测试中心(MTC)”(26)http:∥mtc.baidu.com/,访问时间:2018年1月18日至2月27日。平台,选取《现代汉语常用词表(草案)》(27)《现代汉语常用词表》课题组:《现代汉语常用词表(草案)》,北京:商务印书馆,2008年。中排序靠前的九个味、嗅、肤觉词语(酸、辣、苦、甜/香、臭/冷、干、软),(28)加入少量肤觉类词语的原因在于:和“味/嗅觉”类的调查结果进行对比,突显两方面词语在“共同语义能力”上的差异。根据《现代汉语词典》的释义义项,将感官感受的典型义项所对应的词语和其他常用义项所对应的词语混合编排,让受访者在不做深度思考的前提下,选出最符合“第一感觉”词义。在具备成熟认知能力和基本教育背景的成年人群中发放调查表,共收到192份数据反馈,制作“《“共同语义能力”之调查问卷》数据反馈统计表”如下:

“酸”常用义项对应的词语/短语心酸盐酸醋酸痛人群的选择率40.79%2.63%47.37%↑9.21%“辣”常用义项对应的词语/短语狠毒泼辣火锅辣椒人群的选择率10.53%17.11%18.42%53.95%↑“甜”常用义项对应的词语/短语嘴很甜蜂蜜声音甜糖生活美好人群的选择率5.26%14.47%5.26%48.68%↑26.32%“苦”常用义项对应的词语/短语苦难胆汁刻苦黄连苦瓜辛苦人群的选择率28.95%5.58%9.21%14.47%17.11%23.68%“香”常用义项对应的词语/短语睡得香饭很香花香檀香雨后空气很香人群的选择率17.11%17.11%34.21%↑9.21%22.37%“臭”常用义项对应的词语/短语臭架子粪便臭骂下水道的味道人群的选择率17.11%52.63%↑3.95%26.32%“冷”常用义项对应的词语/短语寒冷冬天冰冷冷血冷漠人群的选择率52.63%21.05%↓13.16%2.63%10.53%“干”常用义项对应的词语/短语干燥干瞪眼干着急干果干洗人群的选择率68.42%2.63%14.47%10.53%↓3.95%“软”常用义项对应的词语/短语心软两腿发软棉花软件和风软化柔软人群的选择率26.32%7.89%15.79%↓0.00%7.89%6.58%35.53%

数据结果展示,83.3%的比例集中于本文预设的目标选项,即“典型物象”上(包括“酸”对应的“醋”;“甜”对应的“糖”;“辣”对应的“辣椒”;“香”对应的“花香”;“臭”对应的“粪便”),只有“苦”一词,预设目标“黄连”的比例只有14.47%,低于“苦难”及“辛苦”的选项,该结果和“黄连”的典型性程度以及“苦”的语义泛化程度有关。结果也显示,该规律完全不适用于肤觉感受形容词,进一步确认了“典型物象”作为一种语义上的强势特征,在味/嗅觉感受形容词领域的主导性地位。因此可以将味/嗅觉感受形容词的语义取象确认为[典型物象]。

按照上述五方面的提取方法,对汉语单音节感官义类词群的90个词语进行逐一分析,最终得出11个语义取象类型,分别是:

1.感觉器官(名词):[功能]、[形貌]、[位置]

2.感官行为(动词):[形貌]、[行为来源物]、[行为趋向]、[方式]、[结果]、[功能]

3.感官感受(形容词):[典型物象]、[存在与否]、[内部状态]、[外部状态]、[功能]

三、语义取象体现的认知特性

上述11个取象类型是从经验性方面抽取的感官词义的认知图象,亦是其概念语义系统中被突显的认知倾向,是反映汉语使用者在感官领域认知显著性的重要媒介。下文以部分典型性取象类型所体现的认知显著性及范畴化经验作为标准,进一步分析其体现的部分认知特性。

器官名词的三大取象类型[位置]、[形貌]、[功能],显示了器官名词在该三方面的经验性突显,其中[形貌]尤甚,为五类器官名词所共有。感觉器官在形貌上的典型性,使其容易被认知抽象化为某类可被套用和复制的意象。如在“眼/目”形貌上截取的“点状”和“空状”所形成的物象——“泉眼” “炮眼”“一眼井”等;以及由“耳”的形貌抽象成类似耳朵轮廓的对象,如“木耳”“银耳”;由“舌”的形貌而形成的中空处凸出的抽象化形体,如“火舌”“帽舌”;由“皮”所具有的厚薄方面的形貌特征抽象成的薄片状的意象,如“豆皮”“铁皮”等。嗅觉器官“鼻”,在现代汉语释义中不具备[形貌]取象特征,但从历时角度来看,同样存在该认知特性,只是在长期的演化过程中,该突显物象特征逐步消失。《汉语大字典》“鼻”有义项②“器物的隆起或突出部分”,如“印纽。《广雅·释器》:‘印谓之玺,钮谓之鼻。’……鞋(靴)面前端向上弓起处。《抱朴子·外篇·博喻》:‘壶耳不能理音,屩鼻不能识气。’”以及义项③“器物上带孔的部分”。(29)汉语大字典编辑委员会:《汉语大字典》,成都:四川辞书出版社、武汉:崇文书局,2000年,第5094页。由此可见,五感的所有器官名词,在词义中都具备“形貌”的取象特征,是感官名词体现于“形貌”方面认知显著性的典型表现。

另一方面,主观认知参与客观事物分类的范畴化过程,是人类把握世界的高级认知活动,在此基础上形成概念,进而生成语言符号的意义,因此语言结构是事物范畴化结构最直观的反映。(30)参见束定芳:《认知语义学》,上海:上海外语教育出版社,2008年,第110-111页。语义所取之“象”,作为不同的结构性经验完形,是概念语义在零维层面范畴化的具体体现。本文选取部分代表性取象类型,显示认知在概念语义范畴化过程中的部分典型经验特征。

视觉的色彩形容词(红、黄、蓝、青、绿、紫、白、黑),味觉感受形容词(酸、甜、苦、咸、辛、甘、鲜)及嗅觉感受形容词(腥、臊、膻、馊)都统一地表现为[典型物象],亦即突显特征的取象类型。其概念意义对应一簇同类型,但内含质性差异的连续体。该连续体呈现数量上的无限、不可数以及关系上的连续或关联性。认知的范畴化倾向和对象的连续性、不可数构成一对矛盾。对语义取象的分析可以看到,面对该矛盾,认知借用感受到的典型个体,人为地将不可数的模糊连续体加以划分和定义。而在色彩、气味、味道外的其他感官感受,对象本身同样不存在清晰且分明的界限,事物本身在范畴上的模糊性及事物间在边界上的模糊性,使得语言符号的语义范畴也具备模糊性。(31)参见束定芳:《隐喻学研究》,上海:上海外语教育出版社,2000年,第74页。如肤觉感受中的“软/硬”,不同个体在差异性的语境下所做出的结论判断存在差异,甚至不可能用语言和概念精确定义每一物质的“软硬”程度。感官感受的其他方面,诸如“清/浊”“轻/重”“冷/热”“松/紧”“利/钝”等都是一样。这类内部连续体,只存在程度大小的不同,而不存在质性的差异,语义取象直接选取了该连续体“两端”的重要性质特征,即[内部存在](连续体内部的有无问题,如“清/浊”)、[内部状态](决定连续体特质的内部因素,如“轻/重”“松/紧”)、[外部状态](决定连续体特质的外部因素,如“利/钝”“糙/滑”)三个方面,并形成上述三方面的语义取象类型。

由此我们将除了听觉以外的感官感受形容词的语义取象大致分成两类:

1.具有质性区别的模糊连续体——[典型物象][内部存在]——反映“存在”

2.具有程度差异的模糊连续体——[内部状态][外部状态]——反映“状态”

同时,在以[典型物象]、[内部存在]、[内/外部状态]为认知起点的基础上,其词义的发展整体都趋向“功能”方面。分析以[典型物象]为语义取象的感官形容词,包括味觉形容词“甜、苦、甘”等,嗅觉形容词“馊”以及视觉的“亮、暗、红、白、蓝”等后不难发现,词义都无一例外地指向了[功能],且[功能]的分布集中体现于“事物、人体、行为、心觉、思维”五个不同领域。

从这个意义上来说,感受形容词表现于[典型物象]、[内部存在]、[内/外部状态]的语义取象在整个感官概念体系中起到了类似“桥梁”的经验作用。一方面,上述四方面的取象类型,让抽象且多样的模糊性感受具备了可把握、可描述的认知边界,让抽象变为具体,让无限变为有限。认知以这些取象类型为桥梁,经由范畴化达成概念的实现。另一方面,语义借助这四方面的经验性突显最终趋向于“功能”领域,这类语义取象在认知方面起到了让感受目的得以实现的桥梁作用。

综上所述,语义取象作为语义中被突显的经验性倾向,决定了词义引申的路径和发展方向,它们隐性地储存于词义中,被永久性地携带并推动了词语概念语义的发展路径,同时也从认知的零维视域提供了了解词义经验本体的可能。汉民族形象化的思维特征,以及表意型汉字在形态、结构和意义上所承载的物象,为语义取象的推求提供了最核心的素材来源。在此基础上提取的11个取象类型,是从概念的突显特征方面以感官义类词群为媒介进一步了解认知显著性及范畴化经验标准的重要途径。