以护士为中心多学科协作护理对急性脑梗死患者凝血及血管功能的影响

2020-07-20曹娟娟丁鼎李红丽

曹娟娟, 丁鼎, 李红丽

(河南省偃师市人民医院, 河南 偃师471900)

急性脑梗死是一种严重的突发性临床多发病、 常见病[1]。脑动脉粥样硬化、 血管粘度升高等导致动脉管腔狭窄, 甚至封闭堵塞, 对脑组织血液供应造成严重影响, 最终导致脑组织缺氧缺血性坏死[2]。 研究[3]表明, 对脑梗死患者采取合理有效的护理措施能有效促进患者的康复。 本研究旨在探讨以护士为中心多学科协作护理对急性脑梗死患者凝血及血管功能的影响, 现将结果报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择我院2017 年10 月至2019 年10 月收治的急性脑梗死患者103 例为研究对象。 纳入标准[4]: ①符合脑血管疾病相关诊断标准; ②经头颅CT、 头颅磁共振等确诊; ③首次发病且发病时间在3 天内; ④出现不同程度的神经功能缺损。 排除标准: ①严重脑出血患者; ②合并严重心、 肝、 肺等疾病患者; ③恶性肿瘤患者; ④严重感染患者。 使用奇偶数法将入选患者随机分为试验组 (52 例) 及对照组 (51 例)。 试验组患者年龄40 ~78 岁, 平均 (71.31 ± 3.28) 岁; 男30 例,女22 例; 梗死部位: 额叶5 例, 基底节区34 例, 颞叶6 例,脑干2 例, 顶枕叶5 例。 对照组年龄39 ~80 岁, 平均 (72.12± 2.13) 岁; 男28 例, 女23 例; 梗死部位: 额叶6 例, 基底节区33 例, 颞叶5 例, 脑干2 例, 顶枕叶5 例。 两组患者的年龄、 性别、 梗死部位等一般资料无显著差异 (P >0.05), 具有可比性。 本研究经我院伦理委员会批准, 所有患者知情同意并签署知情同意书。

1.2 方法 所有患者入组后均给予常规对症治疗。 对照组实施急性脑梗死传统护理。 试验组实施以护士为中心多学科协作护理模式。 成立以护士为主的护理小组, 由护士长担任组长, 小组成员由营养科、 康复科、 神经内科医师以及患者主管治疗医师、 本科室护理人员组成, 具体操作方法如下: ①护理方案制定: 入院后立刻对患者病情、 用药史等进行了解, 并根据患者病情和可能出现的问题, 以会议形式组织小组成员进行会诊分析, 通过会诊分析, 制定适合患者的护理措施及治疗方案。 ②方案调整: 每日小组成员进行查房、 问诊、 评估, 根据患者具体情况随时调整治疗与护理方案。 ③心理护理: 由护士主导、具有心理学专业知识的人员进行辅助, 首先对患者心理进行评估, 倾听患者的主诉与诉求, 对患者出现的焦虑、 紧张、 恐惧等心理采用主动聊天形式进行疏导, 同时态度诚恳, 消除患者的不良心理情绪, 促进患者自信心的树立, 保持良好的心理状态配合护理治疗。 ④康复训练: 与康复科、 神经内科合作制定出科学的康复计划, 遵循由被动到主动的康复训练原则, 同时配合肌肉按摩、 内外旋转、 关节屈伸, 最后发展为自行站立、上下楼梯、 行走等。 对于语言障碍患者, 从发音锻炼开始, 逐渐发展为整句。 吞咽障碍锻炼内容包括口唇锁闭、 下颌锻炼、进食速度等, 通过反复训练改善患者的身体功能。 训练每天2次, 每次30 min。 ⑤饮食护理: 通过每日对患者的查房制定合理的饮食计划, 建议患者进食低钠、 低脂、 高蛋白、 高维生素的流质食物, 并遵循少食多餐的原则。

1.3 观察指标 ①凝血功能: 采集患者空腹静脉血, 使用全自动凝血分析仪, 检测纤维蛋白原 (Fib)、 活化部分凝血酶时间(APTT)、 凝血酶原时间 (PT)。 ②血管内皮功能: 采用硝酸还原酶法检测一氧化氮 (NO), 采用放射免疫分析法检测内皮素(ET-1)。 ③神经功能评分: 使用美国卫生院卒中量表 (national institute of health stroke scale, NIHSS)[5]进行神经功能评价,评分越低则神经功能损伤越轻, 神经功能恢复越好。

1.4 统计学处理 采用SPSS 21.0 统计学软件处理数据, 计量资料以均数± 标准差表示, 比较采用t 检验, P <0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者的凝血功能比较 护理后, 试验组的Fig 显著低于对照组, APTT、 PT 均显著高于对照组 (P <0.05)。 见表1。

表1 两组患者的凝血功能指标比较

表1 两组患者的凝血功能指标比较

指标 时间 试验组(n=52)对照组(n=51) t P Fib (g/L) 护理前 3.35±0.62 3.41±0.59 0.503 0.615护理后 1.19±0.16 1.84±0.37 11.532 0.000 APTT (s) 护理前 23.27±3.26 23.33±3.41 0.091 0.927护理后 30.28±3.87 27.15±3.32 4.408 0.000 PT (s) 护理前 12.64±1.49 12.39±1.43 0.868 0.387护理后 18.06±2.42 15.49±2.37 5.445 0.0001

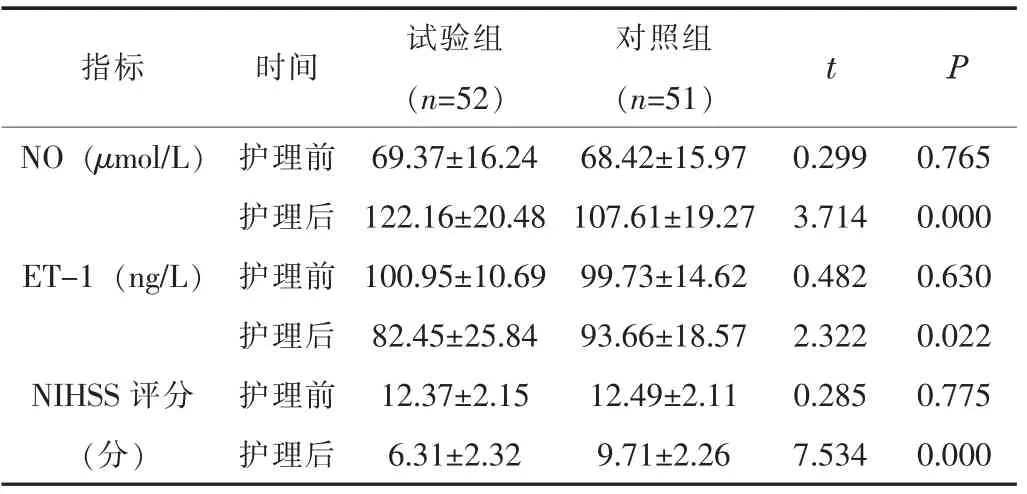

2.2 两组患者的血管内皮功能及神经功能比较 护理后, 试验组的ET-1、 NIHSS 评分均显著低于对照组, NO 显著高于对照(P <0.05)。 见表2。

表2 两组患者的血管内皮功能和神经功能指标比较

表2 两组患者的血管内皮功能和神经功能指标比较

指标 时间 试验组(n=52)对照组(n=51) t P NO (μmol/L) 护理前 69.37±16.24 68.42±15.97 0.299 0.765护理后 122.16±20.48 107.61±19.27 3.714 0.000 ET-1 (ng/L) 护理前 100.95±10.69 99.73±14.62 0.482 0.630护理后 82.45±25.84 93.66±18.57 2.322 0.022 NIHSS 评分 护理前 12.37±2.15 12.49±2.11 0.285 0.775(分) 护理后 6.31±2.32 9.71±2.26 7.534 0.000

3 讨论

多学科协作护理模式是近年来逐渐流行的一种新型护理模式[6], 该模式以专科护理人员为联络人员, 将多个科室结合到一起, 提高临床干预的专业化与规范化, 为患者提供全方位、个性化的护理服务, 以提高护理有效性, 达到合理分配医疗资源, 共同发展的目的。

本研究结果显示, 护理后, 试验组的Fib、 ET-1 水平以及NIHSS 评分均显著低于对照组, APTT、 PT、 NO 水平均显著高于对照组, 差异均有统计学意义 (P <0.05), 提示急性脑梗死患者的血管内皮功能、 凝血功能得到改善, 神经功能得到恢复。 这是因为, 以护士为中心多学科协作模式改变了常规医护人员的工作模式, 形成了以护理人员为中心、 多科室共同协作的方式, 增加了护理人员的主观能动性。 通过对相关人员进行健康教育与培训, 提高医护人员的专业水平; 结合多个科室专业人员进行联合分析, 制定出科学的治疗与护理方案, 并在实施过程中由小组长进行监督, 保证了护理的专业性; 同时, 康复方案中专科人员的参与, 将心理指导、 康复训练、 健康教育等相结合, 实现了护理与治疗的全面性[7], 因此患者的神经功能得到改善; 心理护理让患者对治疗充满信心, 健康教育实现了患者对疾病、 康复训练的全面了解, 多科室共同作用加快了患者的康复进程。

综上所述, 以护士为中心多学科协作护理能改善急性脑梗死患者的凝血功能, 抑制血栓形成, 提高血管功能, 缓解神经功能缺损, 促进患者神经功能恢复, 值得临床推广。