瞄准学科核心素养发挥师范院校历史教育育人功能

——以中国古代史教学为例

2020-07-20杨小敏刘亚芳

杨小敏 张 琳 刘亚芳

(天水师范学院 历史文化学院,甘肃 天水 741001)

师范院校担负着为地方基础教育服务,培养合格中小学教师的使命,那么,师范院校及时了解基础教育状况,关注中学教学发展和改革的新动向,是其立校之本和教学的应有之义。

为了适应国际形势变化和社会发展带来的新问题,为了推动基础教育教学改革的深入,为了落实党的教育方针,将其具体化和细化,实现立德树人的教育根本任务,发展素质教育的独特的育人价值,基础教育各学科将2003版课标的三维目标进行了整合,凝练出核心素养[1]4。唯物史观、时空观念、史料实证、历史解释、家国情怀是历史学科的核心素养。师范院校历史教育专业要向地方基础教育输送合格的中学教师,就必须熟悉中学历史课程标准,瞄准历史学科核心素养,找准师范院校历史教育的着力点。

一、2017年版普通高中历史课标的两个强调

作为高中历史教学的纲领性文件,2017年版普通高中历史课程标准(以下简称“课标”)有新变化。

(一)强调“历史学”和历史学科“核心素养”

对比2017年版与2003年版高中历史课程标准(1)关于2017版与2003版普通高中历史课程标准的不同,梁燕有系统研究。见梁燕.2003年版与2017年版普通高中历史课程标准比较[D].呼和浩特:内蒙古师范大学,2018.,就课程性质来说,很明显的不同是,2017 年版课程标准增加了“历史学”及其功能、作用的描述,强调了历史学与中学历史课程的关系,具体来说,历史学的学科特点有二:一是有一定的历史观指导的学科;二是叙述和阐释人类历史发展进程和发展规律的学科。历史学的重要社会功能有四个:一是探寻历史真相;二是总结历史经验;三是认识历史规律;四是顺应历史发展趋势[1]1。中学历史课程承载着历史学的教育功能,可以帮助学生“树立正确的世界观、人生观、价值观和历史观,为未来的学习、工作与生活打下基础”[1]1。就课程理念来讲,2017年版课标明确强调了历史课程的根本任务是立德树人,突出了坚持正确的意识形态的重要性[1]2。

(二)强调初高中、大学历史教学的衔接和关联

2017年版历史课标在课程性质中强调高中课程是在初中课程学习基础上的课程[1]1。在讲到课程设计依据时,说到:高中历史课程的设计要符合普通高中课程方案的规定,并考虑到与初中、大学相关专业的衔接。在讲到课程结构时,说到课程的三个关联,其中第一个关联是与初中历史课程的关联[1]10。2017年版历史课标实施建议中的教材编写建议(5)要求注意高中与初中历史教学衔接,既要避免不必要重复,又要避免初中、高中教科书之间的脱节,应在初中教科书基础上,从知识拓展、深化入手,让学生多角度多层面感知历史[1]65。高中历史教科书在广度、深度和难度上,也要注意与大学历史专业教科书的区别[1]65。总之,高中历史教材要把握好度,内容不能过细、过深、过难。

二、历史学科核心素养对中学历史教学提出高要求

学科核心素养是学科育人价值的集中体现。2017年版历史课标就历史学科核心素养的五个方面的逻辑关系和目标做出了阐释。指出,诸素养中唯物史观是理论保证,时空观念是学科本质,史料实证是必要途径,历史解释是历史思维与表达能力,家国情怀是价值追求。通过诸素养的培育,达到立德树人的要求[1]4。

高中历史课程目标针对历史学科核心素养制定。要求学生用唯物史观解决现实问题,在认识历史人物、历史事件、历史现象时不是孤立地抽象地去看,而是用联系的观点,将人物、事件等放在具体的时空中去分析去判断,得出正确的结论。要学会辨析史料,尤其是了解史料作者所处的时代和价值取向,以此判断史料是否是真,史料价值如何,以史料实证提出自己的历史认识。学生要了解历史的叙述与历史解释之间的联系与区别,能对各种历史解释加以辨析和价值判断。学生能够理性客观地看待社会,冷静分析现实问题,有正确的国家观和民族观,对本民族的优秀传统文化有认同感自豪感,以包容的眼光看待世界各国各民族的文化。有自信心,有积极的人生态度和健全的人格[1]6-7。具体到课程内容,如(一)必修课程“中外历史纲要”要求:设计历史情境,让学生体验和感受当时人们所面临的社会问题。在此基础上,引领学生认识史事的性质等。建议整合课程内容,“引导学生深度学习,促进学生带着问题意识和证据意识在新情境下对历史进行探索,拓展其历史认识的广度和深度”[1]17-18。并举例说明教学活动设计如何围绕历史学科核心素养开展。

课程内容(三)选修课程的两个模块“史学入门”和“史料研读”。“史学入门”教学要求是,教师要注意以学生所学习的历史基础知识为依托,引导学生运用已学知识,通过对一些具体而典型的材料(如史料、史家论述等)进行分析与理解,使学生在问题情境中了解有关的史学知识,掌握并运用学习历史和认识历史的技能及方法。教师应促进学生进行拓展性的深入阅读。开展对问题的积极思考和广泛探讨。勇于表达自已的见解,积极进行观点交流[1]35。学生能够知道史料在历史探究中的重要性,了解史学家运用史料进行历史论证的方法。在理解史事的基础上,全面、客观地评述历史,史论结合,清晰表达自己的观点,理解史学探究的目的是求真求实,提高学习历史的兴趣,发展历史思维能力[1]37。“史料研读”教学要求是,以开展学生历史阅读活动为主。引导学生深度阅读,尝试运用各类史料探究历史问题[1]39。学业要求是,学习本模块之后,学生应了解搜集、整理和运用史料的基本原则和主要方法(唯物史观、史料实证)。通过尝试解读不同类型的史料,知道不同类型史料的价值和局限性,知道如何获取不同类型的史料并将其用于历史研究(史料实证)。在对不同史料特点和研究范例有所了解的基础上,初步了解历史比较研究法,知道综合运用不同史料进行研究的重要性[1]40。

分析上述内容,很明显,与2003年课标相比较,2017年课标对课程内容的学习,无论是对教师还是对学生来说,要求更具体也更高。它不仅要求中学历史教师有广博的知识,有正确的历史观,还要是个研究者,有更高的引领学生深入学习和探究历史,形成正确历史观的能力。这对中学历史教师无疑是个挑战。

三、师范院校发挥历史教育育人功能的策略

历史教学是培养和发展学生历史学科核心素养的基本途径。2017年版历史课标和历史学科核心素养对中学历史教师提出了更高要求。教学的本位和重点是学生的学习与发展,教学的核心是调动和发挥学生学习历史的积极性、主动性和创造性,教学的实质性线路是学生的学习活动,教学的中心是学生的自主探究活动[1]50。无疑,它更加强调学生在历史学习中角色的凸显,这和以往的历史教学有很大的不同。作为培养中学历史教师重地的师范院校历史教育如何发挥好育人作用,是每一位教师必须时时思考和实践的。根据多年教学经验,本文以为应从以下两个方面着力:

(一)熟悉初、高中历史教材内容,有机整合大学历史教材,做好衔接,实现突破

按照高中历史课程标准和义务教育课程标准的要求来说,高中阶段的教学目标和初中阶段的目标是不同的。如何理清初高中历史课程内容的不同,做好教学的衔接,宋颂[2]、周伟[3]、代乐乐[4]、张蓓[5]等人有研究。这些研究涉及教学内容、知识体系构建、教学理念、教学方法、学习方法、课程标准等方面,但相对都讲得比较笼统。《基于学科素养的初高中历史教学衔接》一文,提出初中与高中历史教学中历史知识的衔接和历史学科能力的进阶两个方面。指出,知识的衔接主要是初中学习为高中学习作铺垫,能力进阶则是指培养学生的学科能力要有一个从低级到高级发展的层次递进[6]166-167。在该文中,采用同课异构形式,探究初中高中历史教学的合理有效衔接,并且以古希腊文明为例进行了探讨。首先是初、高中历史知识的衔接,以初中历史课标(教育部,2012)和高中历史课标(教育部,2003)为依据,找出共同点,即初中和高中都涉及古希腊城邦和雅典民主。考虑了初中和高中历史知识体系、学生的认知水平、历史知识的衔接三个方面。又根据初中课标对教学内容的划分和要求,将初中课题定为“希腊的城邦文明”,让学生整体感受城邦的经济、政治和文化,突出对雅典民主的认知。考虑到初中生的学情和心理特点,课程从便于贴近学生的古希腊的社会环境、城邦中人们的生活讲起。整节课的设计既有希腊社会的整体印象又有雅典民主的重点突出。高中讲古希腊文明侧重于雅典民主政治是怎么来的?影响雅典民主政治产生发展的因素有哪些?如何评价?启示是什么?依据学情,初中课较多地运用了图片材料,形象直观,帮助学生感知、理解相关史实。高中课则用了很多文字资料,引导学生阅读材料,从材料里寻找关键信息,让学生去分析、思考,得出结论[6]167-170。这一案例的分析和设计,清楚说明了初高中知识点如何衔接,又如何突出初高中各自的重点。其次是初、高中历史学科能力的进阶。历史学科能力可以分解为由低到高的三个层次,即学习能力——知识的简单应用能力——高级应用或创新能力。这三个层次的关系是有侧重、有渗透也有覆盖。初中教学侧重学习能力的培养,但教学中也渗透第二、第三层次能力。高中教学侧重知识的简单应用或者创新,其中也覆盖第一层次的能力[6]170-173。

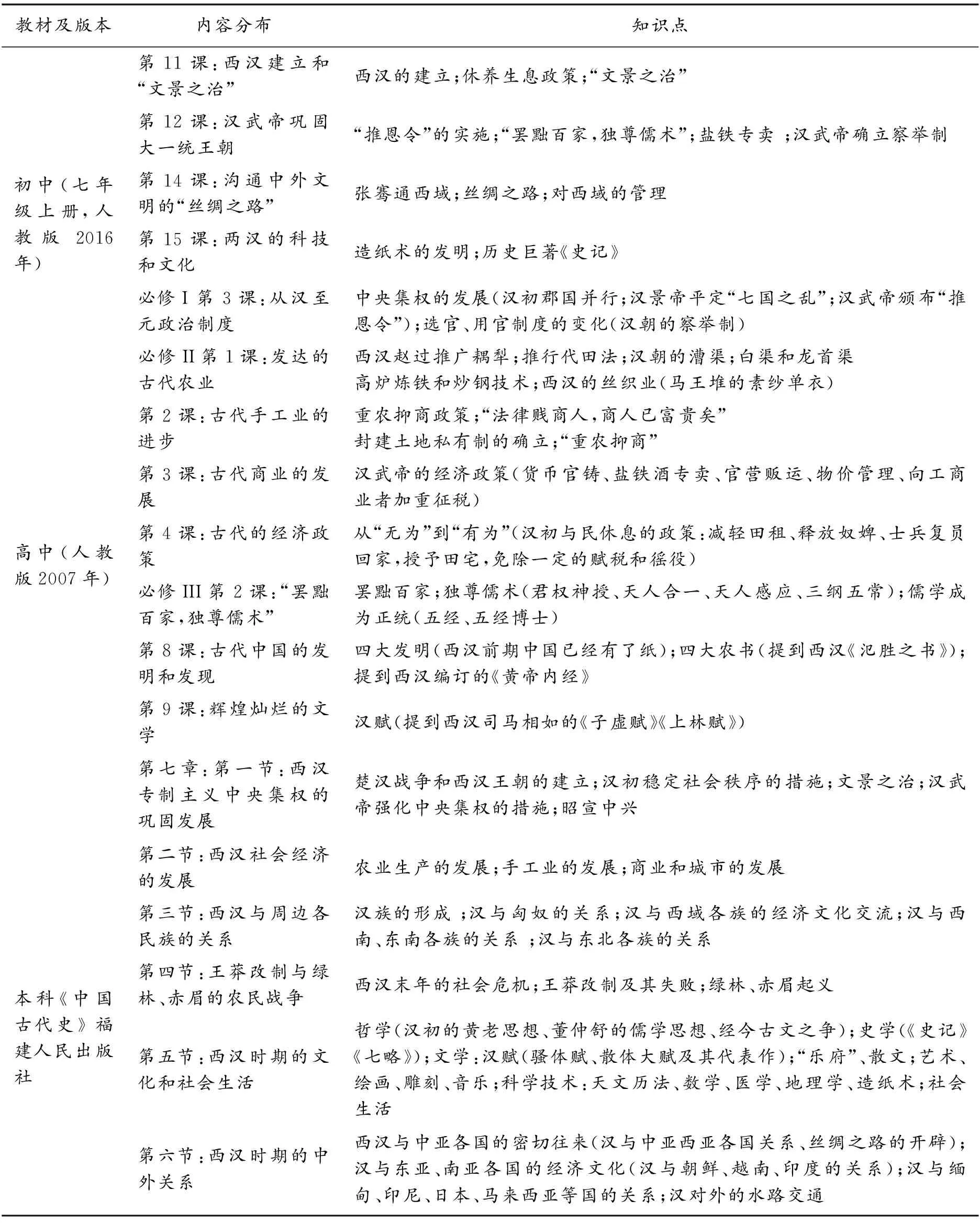

有关古希腊文明这节课的初、高中历史课的同课异构,给师范院校大学历史教师很大启发。师范院校教师要熟悉初、高中历史课标和历史教材,明确初高中历史课标的要求,了解初、高中教材在哪些方面有重复,重复度、侧重点有何异同,了解大学生的学情,在此基础上有针对性地开展大学历史教育教学,做到有的放矢,明确大学历史教学的目标和侧重点。下面我们将以中国古代史上的“西汉”王朝为例,来分析初中、高中、大学教材的相关内容的异同,并在此基础上分析大学历史教学该如何开展。见表1。

对比初、高中及大学教材有关西汉的内容,对照课标,我们发现,初中要求是:知道西汉的建立,了解“文景之治”,知道汉武帝巩固“大一统”王朝。通过“丝绸之路”的开通,了解丝绸之路在中外交流中的作用。高中要求是:列举西汉政治制度演变的史实,说明西汉政治制度的特点;知道西汉农业的主要耕作方式和土地制度,了解西汉农业经济的基本特点;列举西汉手工业发展的基本史实,认识西汉手工业发展的特征;概述西汉商业发展的概貌,了解西汉商业发展的特点;了解“重农抑商”政策及其影响;知道汉代儒学成为正统思想的史实;概述西汉的科技成就,知道汉赋。尤其是2017年历史课标强调了汉朝削藩、开疆拓土、尊崇儒术等举措在统一多民族封建国家巩固中的作用及其在中国历史上的意义;探讨了两汉衰亡的原因。在此基础上将汉朝放在一个历史长河中就汉代的政治、经济、思想、文化、军事、民族关系、对外关系等进行阐释和探究,更具有家国情怀和国际视野,符合历史学科核心素养的要求。相比于初中课标,高中课标要求学生掌握的历史知识的广度和深度有明显提高。

那么大学的历史教学现状如何?又该如何做?其实,大学的教学改革总体滞后,历史教师不了解中学历史课程、课标,不熟悉教材者大有人在。上课时只是按照大学教材内容去讲,却不了解相关内容高中历史教材编排讲述的深浅程度,不知道有些内容学生中学已经学过而且了解比较多。在明确了初高中历史课程标准与课程内容之后,大学历史教学就要针对上述情况,避免与中学历史教学内容的简单重复,对教材内容进行有机整合,做好与中学历史教学的合理衔接,实现突破。赵亚夫老师说过:“历史教科书应该像我们使用的其他知识类书籍一样,它是一个信息的源泉,……我们应该把教科书作为一种学习手段,而不是学习的目的,它还应该是开辟学习新途径的工具”[7]。通过对比,我们发现,经历初中、高中阶段学习以后,学生对汉武帝加强中央集权的政治、经济、思想等方面措施有了比较充分的认识,在大学授课时,虽然它是西汉这一章的一个重点,但我们除了对他打击商人的算缗与告缗令加以解释之外,其他可以略讲,而对初高中课程都没有涉及的“昭宣中兴”“王莽改制”详讲。如“昭宣中兴”的历史概念,这个时代相比于汉武帝时代乃至整个西汉后期所具有的意义;“王莽改制”出现的背景,如何评价王莽及其改制。初高中在讲到一些知识时,只是一些概念,但到本科教学时,要求学生掌握具体内容,如西汉的代田法。再比如,初高中都讲到汉武帝,但对“如何评价汉武帝”这一点上,对学生要求并不很高,本科阶段却可以从史料实证的角度,要求学生对汉武帝做全方位的评价。在教材内容整合上,可以将第三节“西汉与周边各民族的关系”与第六节“西汉时期的中外关系”整合成一节“西汉时期的民族关系与对外关系”,这样的整合更便于将西汉放在国内国际两个视野去看待它的发展和地位。

(二)贯彻历史学科素养,发挥好历史教育育人功能

历史学科核心素养的五个方面唯物史观、时空观念、史料实证、历史解释、家国情怀,只有贯穿在本科历史教学中,才能落地生根,师范院校才能培育出合格的中学历史教师,而这些教师也才能够真正将核心素养贯彻在中学历史教学中,贯穿在教书育人中。以“西汉”这一章的内容为例,比如,评价汉武帝,这就涉及唯物史观的问题,涉及时空观念的问题,涉及史料实证和历史解释的问题,甚至涉及家国情怀等。我们必须以唯物史观为指导,将汉武帝放在特定的时空条件下,以史料为依据,去评价他的所作所为。如关于汉武帝财经政策中的“算缗告缗令”,史料记载如下:

表1 初高中、大学教材“西汉”王朝侧重知识点一览

(元狩四年)初算缗钱。(《汉书·武帝纪》)

于是公卿言:“……商贾滋众。贫者畜积无有,皆仰县官。异时算轺车贾人之缗钱皆有差,请算如故。诸贾人末作贳(shi)贷卖买,居邑贮积诸物,及商以取利者,虽无市籍,各以其物自占,率缗钱二千而算一。诸作有租及铸,率缗钱四千算一。非吏比者、三老、北边骑士、轺车一算;商贾人轺车二算;船五丈以上一算。匿不自占,占不悉,戍边一岁,没入缗钱。有能告者,以其半畀(bi)之。贾人有市籍,及家属,皆无得名田,以便农。敢犯令,没入田货。”

天子既下缗钱令而尊ト式,百姓终莫分财佐县官,于是告缗钱纵矣。……杨可告缗遍天下,中家以上大抵皆遇告。杜周治之,狱少反者。乃分遣御史廷尉正监分曹往,即治郡国缗钱,得民财物以亿计,奴婢以千万数,田大县数百顷,小县百余顷,宅亦如之。于是商贾中家以上大抵破。(《汉书·食货志》)

我们不仅从这些材料中可以看到算缗告缗令具体执行情况和影响,而且从“(元狩四年)初算缗钱”“贫者畜积无有,皆仰县官”“天子既下缗钱令而尊ト式,百姓终莫分财佐县官,于是告缗钱纵矣”等史料可以看出汉武帝发布算缗告缗令的背景是,反击匈奴的几次大战使西汉政府耗费了大量人力物力财力,老百姓为战争付出了巨大的牺牲,从普通老百姓身上政府不可能再榨取更多的财富了,而通过兼并土地经营工商业,拥有巨额财富的富商大贾和高利贷者却不愿主动支持政府,贡献自己的资财,所以汉武帝下了告缗令,要求商人申报财产,按规定纳税,但商人对这项命令持抵制态度,隐瞒财赋,汉武帝又下了告缗令。当然,汉武帝利用酷吏打击大商人也是一个因素。

如汉朝人对汉武帝的评价,史料如下:

宣帝初即位,欲褒先帝,诏丞相御史曰:“……孝武皇帝躬仁谊,厉威武……廓地斥境,立郡县……功德茂盛,不能尽宣,而庙乐未称,朕甚悼焉,其与列侯、二千石、博土议。”于是群臣大议廷中,皆曰宜如诏书。长信少府(夏侯)胜独曰:“武帝虽有攘四夷广土斥境之功,然多杀士众,竭民财力,奢泰亡度,天下虚耗,百姓流离,物故者半。蝗虫大起,赤地数千里,或人民相食,畜积至今未复。亡德泽于民,不宜为立庙乐。”(《汉书·夏侯胜传》)

哀帝即位……太仆王舜、中垒校尉刘歆议曰:“臣闻周室既衰,四夷并侵,猃狁最强,于今匈奴是也。……《春秋》纪齐桓南伐楚,北伐山戎。孔子曰:‘微管仲,吾其被发左衽矣。’是故弃桓之过而录其功,以为伯首。及汉兴,冒顿始强,破东胡,禽月氏,并其土地,地广兵强,为中国害。……孝文皇帝厚以货赂,与结和亲,犹侵暴无已。甚者,兴师十余万众,近屯京师及四边,岁发屯备虏,其为患久矣,非一世之渐也。诸侯郡守连匈奴……为逆者,非一人也。匈奴所杀郡守都尉,略取人民,不可胜数。孝武皇帝愍中国罢劳无安宁之时,乃遣大将军、骠骑……北攘匈奴,降昆邪十万之众,置五属国,起朔方,以夺其肥饶之地;……功业既定,乃封丞相为富民候,以大安天下,富实百姓,其规模可见。……至今累世赖之。”(《汉书·韦贤传》

同样是汉武帝,为什么汉朝人给出了不同的评价,这背后的原因是什么?我们可以引导学生去探究,去做出历史解释。比如,上述两段资料,第一段反映宣帝初即位时期,正好是汉武帝统治结束十多年以后,朝廷有些大臣对汉武帝统治时期反击匈奴、汉武帝本身奢侈无度造成的经济凋敝、人民流离印象深刻,所以反对给予他正面积极的评价;第二段反映西汉末年国家衰亡之际,这个时候的人们面对国势衰微的景象,特别希望有一个强有力的皇帝能起死回生,挽救危亡,又开始怀念汉武帝时代的武功和国家的强盛。我们还可以引导学生了解学界有关汉武帝的研究动态,让学生根据自己掌握的史料对汉武帝做出评价。

再比如,汉武帝反击匈奴的军事行动,我们必须把它放在西汉建立以来长期面临的周边民族的威胁和屈辱的和亲政策上去看,只有这样才可以理解为什么说汉武帝“雄才大略”。也可以培养学生的家国情怀。

总之,师范院校历史教学必须是在了解和熟悉中学历史教学、中学历史教材和中学生学情的情况下,针对师范学院历史教师教育专业的培养目标,有的放矢,整合教材,梳理教学内容,按照历史学科核心素养背景下中学历史教学改革的要求,才能培养出合格的中学历史教师,为地方的基础教育服务。