闽南“出砖入石”在室内设计中的创新与传承

2020-07-20陈高杰

陈高杰

(漳州职业技术学院 建筑工程学院,福建 漳州 363000)

红砖古厝是福建闽南地区独有的,以红砖作为主要营造材料、结合在地修筑工艺建造而成的传统古民居,极具地方特色,历史悠久,据考证闽南民居从宋代就开始使用一些有代表性的红砖材料。[1]红砖古厝承载的红砖文化蕴藏着深厚的历史内涵,在审美上形成了特有的古典美感。对于红砖文化在室内设计中的继承与发展,是传统与现代的融合,是地域与国际的接轨。然而,现代空间设计对传统文化的沿袭往往停留在对过往空间的机械模仿,摆脱不了细枝末节的局限,从而使空间环境的整体风格没有得到很好的把握。将传统建筑设计的文化元素融入到现代室内空间中,常常会产生特殊效果,是传承传统文化的新探索。

一、出砖入石的工艺特征与装饰特色

闽南俗语“红砖白石双坡曲,出砖入石燕尾脊,青瓷彩绘交趾陶,雕梁画栋玉门殿”[2]形象描述了闽南红砖传统建筑特色。这里所说的“出砖入石”是闽南传统民居建筑中独具特色的砌筑方式,见图1。关于这种构筑方式产生的原因众说纷纭,但基本都认为在明朝万历年间,由于天灾或者人祸导致房屋大量损毁,在材料紧缺的情况下,建筑废墟上保存较为完成的砖和石就成为老百姓重建家园的主要材料。[3]这些砖和石尺寸没有特殊要求,胭脂红砖片状与块状穿插,整砖中混合部分碎砖;花岗石以长方体形为主,还有少数多边形和圆形。在砌筑墙体时,为了防止墙面倾斜,花岗石作为骨架材料分层排列在墙面上,上下层相错,每层高度和石块间距都保持基本一致。通常石块竖向摆砌,石块之间填满横向堆砌的砖块,砌砖砂浆由白灰、田土、红土等组成,要想提高砌筑质量,可加入黑糖、糯米和贝壳增加其粘性。[4]由于白石块表面不平整,因此砌筑时略微凹入墙面内,红砖则突出墙面外,由此得名“出砖入石”。

图1 泉州晋江庄垂钦宅“出砖入石”外墙

“出砖入石”的墙面从视觉上看沉稳而灵动,具有独特的艺术效果。石块与红砖组合而成的墙面,古朴中带着刚毅,形式厚重而稳定。墙面肌理横竖交错,凹凸有致;墙面色彩红白对比,朴素淡雅。红色砖块形状大小各异,面积较小,形成“点”状纹理;砖块“点”横向砌筑,与此同时产生砖缝,形成“线”状纹理;白色石块面积较大,错层排列,形成“面”状纹理。石与砖“点”“线”“面”的构图形式,产生宽窄疏密的不同组合,使墙面富有节奏与韵律的装饰效果。由于两种材质在色彩、肌理和体量上的差异,被闽南人称为“金包银”“鸡母生鸡仔”,蕴含了生而富贵、繁衍不息的美好愿望。[5]“出砖入石”是古代闽南劳动人民智慧的结晶,是闽南红砖民居独树一帜的文化符号。

二、“出砖入石”在室内设计中的应用方法

“出砖入石”是闽南红砖古厝外墙特有的砌筑形式,形成了色彩鲜明、凹凸有致和满载回忆的建筑表皮效果。在室内设计中离不开“围合”,围合是最典型的空间限定方法,常见的有隔墙、隔断等。以围合中的隔墙设计为切入点,进行扩展,从“出砖入石”的外在和内在出发,分别从材质肌理、表皮形象和人文内涵等“传统”元素深入分析,以当代工艺和审美为标准进行继承和发展,进而达到“新式”的提高,创新地提出“出砖入石”在现代室内设计应用中“传统—新式”设计方法。

(一)“传统—新式”材质现代演绎

闽南红砖厝“出砖入石”墙体厚度一般在40厘米左右,而且施工工艺较为复杂,有经验的工匠砌筑的墙体才能兼具审美和功能。“出砖入石”较厚的墙体尺寸和高要求的砌筑工艺,成为其直接移植到室内空间的最大障碍。因此,在现代室内设计中可以选用与传统材料相关的现代材料进行设计表达。

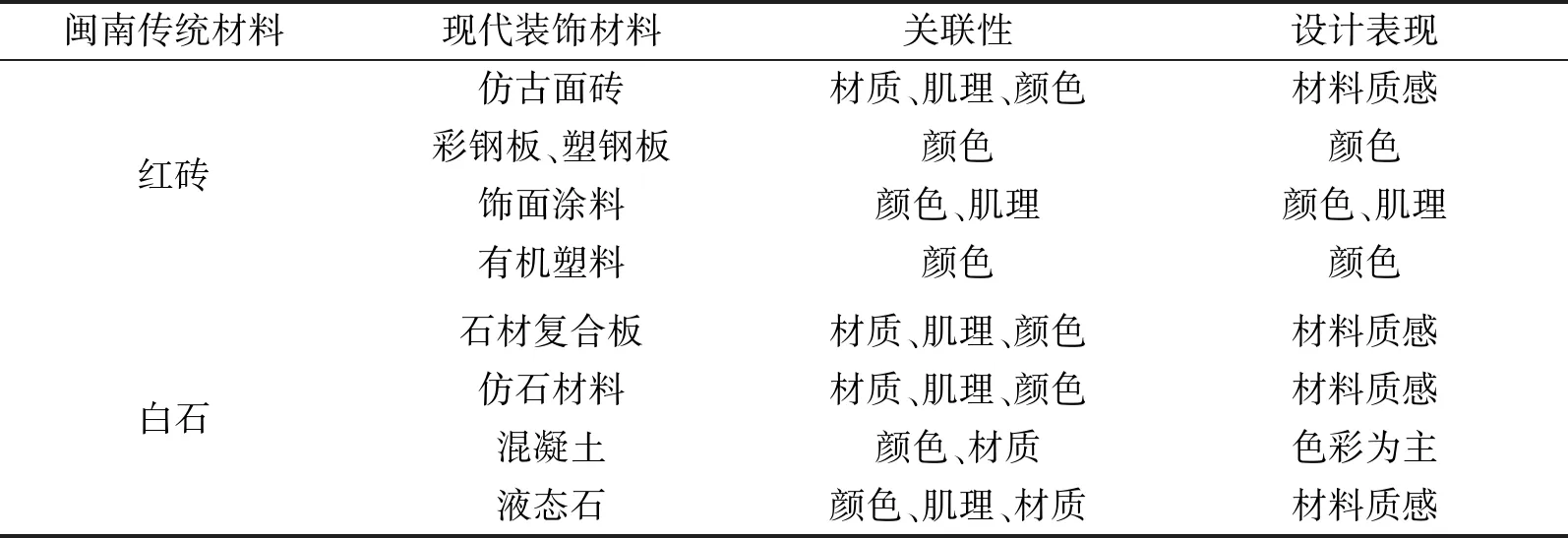

红砖与白石是“出砖入石”的精髓,也是闽南红砖文化地域性表达的代表符号,可以采用与“砖”“石”质感相似和表现力相近的现代室内装饰材料,在色彩、材质和肌理等方面进行关联性设计表达。在室内设计中,常用仿古面砖与传统砖的关联性来再现原始材料的地域特色;原始的砖颜色可以用有视觉关联性的饰面涂料和片状板材如金属、有机塑料来替代。原石由于荷载较重、尺寸较大,在室内设计当中鲜少直接应用,更多是使用其他材料挂贴的方式来表现原石的质感与地域特色。例如,仿石材料和石材复合板在墙面的装饰效果与闽南白石砌筑质感几乎无异,而且在材料自身荷载和施工工艺上都有很大的优越性。另外,混凝土材料与闽南白石在色彩肌理上表现出一定的关联性,在使用上有更大的灵活度,不仅有各种标准的混凝土砌块,还可以根据需要浇筑出不同尺寸和形状的砌筑块材。可见,在现代室内设计中,可以通过“新式”材料与闽南“传统”砖石的关联性进行设计表达来再现“出砖入石”的装饰效果,取得视觉与触觉的共通,实现“传统—新式”材质演绎。新旧材质关联表达设计分析见表1。

表1 “出砖入石”砌筑材料与现代材料关联性设计表达分析

(二)“传统—新式”历史情感与环保理念的传承

出砖入石给人视觉上美学体验的同时,也在警醒我们对建筑废旧材料的关注。“出砖入石”是在特定历史事件后,老百姓为了重建家园,把废墟上损坏的红砖和白石再次利用起来,既节约成本又可以缩短工期。这种因地制宜的砌筑方式创造出了极具地方特色的墙面效果,同时匠人们对废旧材料的使用观念值得我们思考。废旧红砖和白石的重新利用,不仅保有原材料的物理属性,而且保留了它们原始的外观特质,在新建建筑中再次发挥了围护、结构和装饰的作用。这样的营造理念使砖石材料的历史信息得到完整保留,并将这些材料的色彩、质感、纹理、尺度和损耗程度等信息,融入到现有建筑的结构和装饰当中。此过程中,现有建筑拥有了过去的历史记忆,使人们对过往建筑的情感得到完整的的转移,并且可以通过废旧材料的装饰纹样、外观形态来判断他们的风格特点和年代历史。

随着我国城市化进程的加快,旧城改造和新城建设随处可见。在拆迁、新建、装修和加固过程中产生的废弃物我们称之为建筑垃圾。我国2016年度建筑垃圾产生量己经超过了23亿吨[6],据统计,在建筑垃圾中碎砖瓦约占总量的60%[7]。有学者对废旧砖材的尺寸、外观、强度三方面进行了观测与试验发现,旧砖材尺寸偏差较大,外观质量等级为合格,抗压强度较低。[8]因此,旧砖材在室内设计中可以用来分割空间、围合区域和墙皮装饰,但是不可作为承重材料。由于尺寸上有较大差异,在直接再利用过程中,不同尺寸废旧砖材的组合砌筑和整体规划给室内设计师提出了更高的要求。

1.组合编织在室内设计中传承“出砖入石”的材料循环利用和构成设计理念,可以将旧砖瓦重新组合编织,作为室内空间的装饰隔墙。旧砖材作为相对标准的模块具有二次编织的特性,为再利用提供了更多的可能性与创造性。通过组合编织,将旧砖瓦作为室内空间装饰隔墙或背景墙,以空间立面表皮形态存在,着重强调旧砖材的装饰性,因此对抗压强度等力学性能要求不高,具有可行性。二次使用的旧砖材编织形式丰富多样,采用出挑砌筑或透空砌筑,将室内墙面编织成点状、线状、网状或者各类几何图案,给人焕然一新的装饰效果。居善地茶叙主题茶楼,通往楼梯间的隔墙采用了废旧砖材透空砌筑(如图2)。透空砌筑是在砖块之间留出间隙形成孔洞的砌筑形式。[9]这样既获得了通透的表皮质感,节约了砖材的使用量,降低了成本;又丰富了室内立面效果,增加了光影的变化,促进气流的流通;还在视觉上将砖材质的结构美与艺术美体现得淋漓尽致,赋予了茶楼空间历史情怀与文化记忆。

图2 居善地茶叙旧砖透空隔墙

2.量化重构量化重构是通过量的满足达到质的飞跃的设计呈现方式。废旧的瓦片原本是屋顶的防护构件,在室内空间设计中,少量的瓦片所展现的装饰性和艺术表现力都十分有限。设计师可以根据旧瓦片的规格、尺寸,选取一致或较为接近的材料,反复层叠、堆积重建达到质变,改变功能的同时给体验者以视觉冲击与震撼。采用这种方式在室内空间对废旧瓦材进行二次利用时,需要充分考虑空间体量与瓦材尺寸的关系,避免过度堆砌,比例与尺度的合理规划才能形成视觉上的稳定与和谐。叙品茶室利用旧红瓦量化重构,用于地面铺贴与隔断设计。红瓦层层叠加以侧面示人,镶嵌毛石铺装于地面(见图3),突破瓦片功能上的局限,是“出砖入石”形象与内涵在地面的创新演绎。两种材质的结合,形成色彩的碰撞、质感的冲突,充满了艺术张力。红瓦按照一定数量叠落形成固定大小的模块,一定数量的模块又根据不同的方向组合排列,形成叠瓦隔断(见图4)。由于瓦片固有的曲线,设计师可以根据线条的走向发挥创造力,组合出迥异的节奏与韵律,呈现个性装饰趣味的设计效果。

(三)“传统—新式”形象的升华

除了现代材料对传统材质的演绎,如何将“出砖入石”的表皮形象进行提取和应用,影响着现代室内空间对闽南红砖文化的传承。在室内设计中对传统元素的传承,就像新中式风格一样,既要有历史文化气息,又要求设计具有现代感。

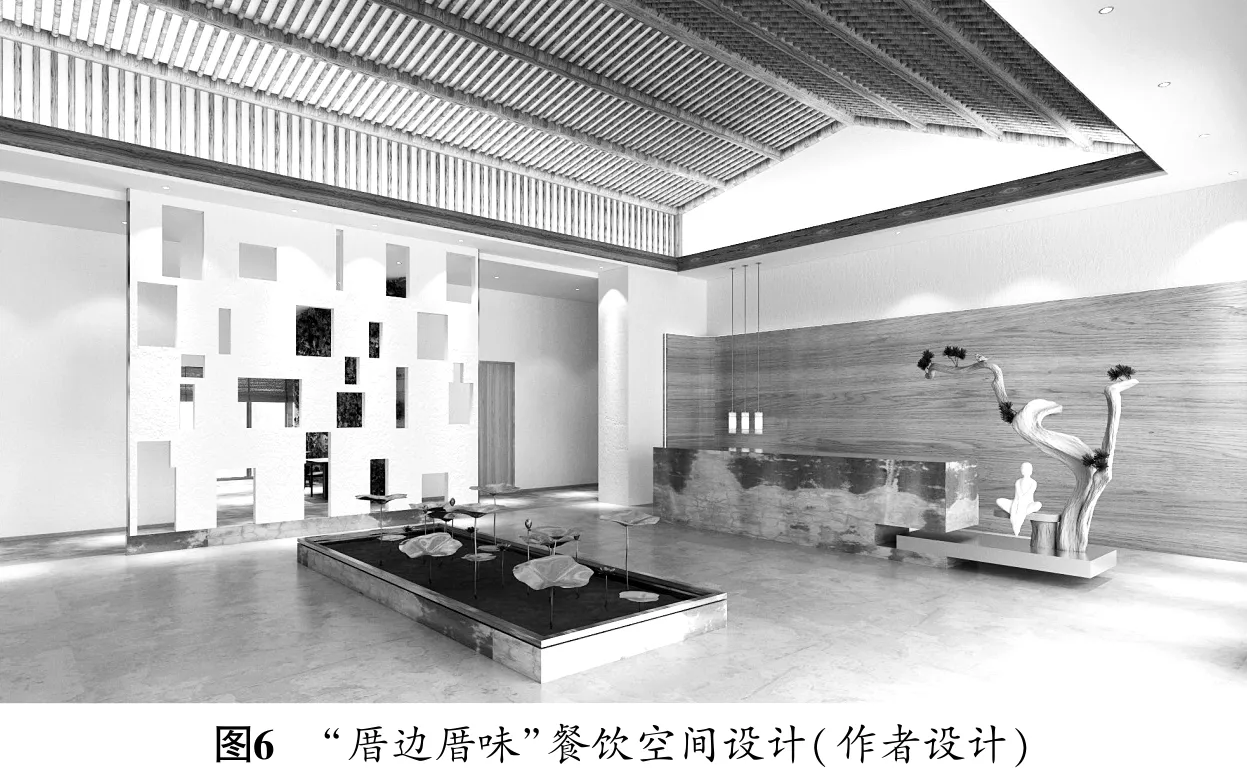

抽象与简化是提炼传统装饰元素的常用方法,抽象出传统装饰构造的本质,进行转换、强化、夸张;在抓住原有形象特征与韵味的基础上,删繁就简,使主体形象更加精练。[10]“出砖入石”的表皮形象是红砖与白石穿插堆积之后产生的大量线与面,将这些线条与平面进行提取,并抽象化为不同长度的直线与尺寸各异的矩形,删减繁缛琐碎的短线条,构成与“出砖入石”表皮特点相联系的现代形象。这种方法的应用可以适度避免生搬硬套的传统形象,但是过犹不及,在对红砖和白石的抽象与简化过程中要把握一个度,过多的抽象或者简化、夸张亦或变形,都会导致传统风貌的丧失,使室内空间使用者无法感受到传统建筑特色的风韵。在材质方面,可以综合利用传统与现代材料对抽象后的线与面进行填充替换。例如,可以采用条状石材、金属、有机塑料等构成线的元素;面的部分可以由面状石材、透明材料、木材、涂料进行填充;亦可只填充线或者面的部分,剩下的留出空隙,构建通透的隔墙效果。以“厝边厝味”的设计为例,先选取某具体“出砖入石”墙面进行抽象与简化过程后,获得的“新式”形象(如图5),然后将它应用于“厝边厝味”餐饮空间的设计:入口处隔断由“出砖入石”外观升华而来,采用双面18厘夹芯板开矩形孔,再分别覆上9厘石膏板,侧面用金色不锈钢收边,整体造型既有闽南韵味,又不失现代审美(见图6)。由于“出砖入石”是就地取材,因地制宜,因此不同红砖建筑的“出砖入石”的表皮形象略有差异,设计师可以根据具体的设计原型进行抽象简化设计,创造出丰富的隔墙效果,达到“传统—新式”形象的升华。

三、“出砖入石”在室内空间中的设计原则

(一)拣选性继承,创新性发展

闽南红砖建筑元素是古代闽南劳动人民智慧的结晶,但在当代社会传统营造方式也有不合时宜的方面,例如材料、施工工艺和审美标准,因此在现代室内设计中融入闽南红砖文化并非原封不动的移植,而应该在是在借鉴传统的基础上进行二次创新性设计。“出砖入石”的再设计需要设计师突破传统的思维方式,打破红砖建筑围合的固有功能形式,提炼具有代表性的构成元素,用现代设计语言结合新型材料加以诠释。让传统的“出砖入石”不仅仅是墙面、隔断、地面的装饰,更应该具有功能性被大众所认可和接受。

(二)塑造闽南味,表达闽南情

室内空间设计应该是地域文化表达的载体,以红砖文化元素为内涵的室内空间设计,必须体现闽南特色,让使用者从中找到“归属感”。“出砖入石”的闽南味在于材料、造型、颜色、施工技艺和文化价值,设计师可以结合具体空间的功能和情感,选择具体的设计出发点进行设计。例如,“厝边厝味”餐饮空间隔断设计以造型为出发点,营造厝边氛围,在有限的设计空间中塑造出具有闽南古厝风情和红砖记忆的室内环境,使空间体验者在情感上产生共鸣。

红砖文化是闽南传统建筑的精髓,富有深厚的文化底蕴和历史渊源。在当今城市化进程的大背景下,闽南红砖文化元素在逐渐消逝。“出砖入石”是闽南红砖厝最具特色的构建方式,它不但体现废旧材料环保再利用的理念,而且外观上也独具特色,辨识度强。在室内设计当中我们可以大胆运用地域特色元素进行创新设计,通过现代材料替代、抽象与简化和环保再利用理念延续等方法,把传统与现代结合起来,以当代人的审美要求和技术手段来打造富有闽南传统韵味的现代室内空间,让红砖文化元素在室内空间传承和发扬下去。