优礼与管控之间:清代错案责任“双轨制”之形成及其原因探析

2020-07-17白阳

白 阳

为了加强对司法官员的管理,保证案件得到正确的审理,以实现“无枉无纵”之目的,中国传统社会中较早就形成了以错案责任制度为代表的官员司法责任规范,许多学者也对该问题进行了一定的研究。(1)已有研究大多侧重对于律文规范的梳理,以期从古代错案追责制度中获得一些借鉴与反思。这其中既包括对唐、宋、清等朝代中具体错案责任规定的描述,也有纵观整个历史发展脉络予以分析或比较的内容。参见季怀银:《宋代法官责任制度初探》,载《中州学刊》1993年第1期,第111—116页;明廷强、张玉珍:《试析唐律的“官司出入人罪”》,载《齐鲁学刊》2003年第3期,第81—84页;李凤鸣:《清代州县官吏的司法责任》,复旦大学出版社2007年版;李燕:《清代审判纠错机制研究》,中国政法大学2008年博士学位论文;田也异:《宋代法官错案追究制的再审视——兼评我国现行错案追究制》,载《研究生法学》2014年第2期,第54—64页;王广彬:《中国古代司法官责任制度研究》,载《政法论坛(中国政法大学学报)》1998年第5期,第114—121页;巩富文:《中国古代法官责任制度研究》,西北大学出版社2002年版;张勇:《中国古代司法官责任制度及其法文化分析》,中国政法大学2002年博士学位论文;李麟:《中国古代司法官责任制度探析》,载《兰州大学学报(社会科学版)》2003年第6期,第100—105页;周永坤:《“出入人罪”的司法导向意义——基于汉、唐、宋、明四代的比较研究》,载《法律科学(西北政法大学学报)》2015年第3期,第3—10页;范依畴:《冤狱追责虚化势必纵容错案复发——今日呼格案与昔日杨乃武案比较与反省》,载《法学》2016年第9期,第3—15页。而随着历史的发展,错案责任制度呈现出了不同的规范模式,至清代则形成了独特的“双轨制”形态。那么,究竟这种追责制度有何特点,其因何在清代得以形成,背后又是基于怎样的因素而引发了错案责任制度表现形式的变化?

阎步克先生有关中国古代官僚政治的研究,能够为以上问题的解答提供启示。在研究官阶制度时,阎先生借用现代行政理论中“品位分类”与“职位分类”的概念,从重身份、以“人”为中心的“品位分等”和重效率、以“事”为中心的“职位分等”这一“品位—职位”视角出发,分析了中国官阶制度的历史变迁,并进而指出其反映了不同朝代官僚“服务取向”与“自利取向”的变化,亦即皇权专制强度与官僚自主程度之间所形成的官僚政治态势。(2)参见阎步克:《品位与职位——秦汉魏晋南北朝官阶制度研究》,中华书局2002年版,第50—74页。

上述有关官僚政治态势的研究无疑为笔者提供了一个恰当的视角。本文从历史发展的角度进行考察,同时结合官僚政治态势的变迁,试图对清代错案责任“双轨制”的形成原因予以阐释。

一、清代错案责任“双轨制”的特点

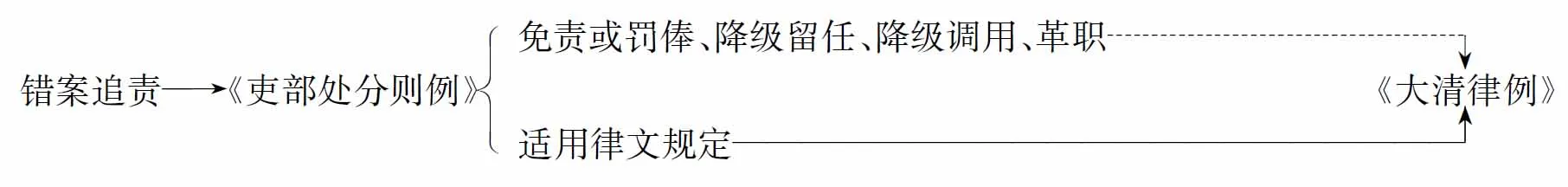

清代错案责任的“双轨制”,是指当官员因案件审理错误而需承担责任时,以《吏部处分则例》为主要处分依据,以《大清律例》中相关刑事制裁措施作为补充与辅助方式的追责模式。既有研究对此有所提及,如瞿同祖先生在分析清律的继承和变化时曾指出:“‘官司出入人罪’条规定官吏故出入人罪者,即以所出入之罪反坐之,处以杖、徒、流或死刑,失出失入者,减等拟罪。但实际上,寻常失出失入皆按《吏部处分则例》议处(罚俸、降级、革职),向不引用刑律。只有情罪严重的案件,经皇帝降旨交刑部议处时,才引用刑律。”(3)瞿同祖:《清律的继承与变化》,载氏著《瞿同祖法学论著集》,中国政法大学出版社2004年版,第431页。由此可知,清代错案追责制度已渐成规模,不仅包括《大清律例》中的规定,更在《吏部处分则例》中有详细的描述。

的确,除了《大清律例》中“官司出入人罪”“断罪引律令”“断罪不当”等条文的规定外,(4)参见《大清律例》,田涛、郑秦点校,法律出版社1999年版,第579—588、595—596、601—602页。《吏部处分则例》对官员错拟案件的情形做出了规定。其既包括了改造口供、草率定拟导致故意出入人罪的条文,还有失出失入、失错遗漏、秋审错误等处分办法,更详细规定了免责的情形,从而界定了错案追责适用的范围。(5)参见《清会典事例·吏部·处分例》(光绪朝)卷一百二十三《官员断狱不当》。这表明,清代呈现出同时适用《大清律例》和《吏部处分则例》追究官员错案责任的特征。而根据笔者对相关案例的分析与考察,其实际运行模式为:当官员因错案而被追究责任时,首先依照《吏部处分则例》的规定予以处理,若无免责条文,则施以罚俸、降级留任、降级调用或者革职等“行政处罚”。若则例条文将处罚方式指向《大清律例》,或者由于案情重大、出入悬殊等原因对官员予以革职仍不能蔽辜,需要加重处罚的,则在革职之后,在皇帝的许可下,适用清律处以刑罚。(参见表1)笔者将清代这种追责模式称为错案责任的“双轨制”。

表1 清代错案责任“双轨制”(6)表1中虚线部分意指官员因错案追责被革职后,只有在特定情形下,才根据《大清律例》的规定受到刑事处罚,而非必然适用《大清律例》。

从笔者对其的描述便可看出,清代错案责任“双轨制”具有鲜明的特点。与当代刑事责任与行政处分的适用情形不同,清代“双轨制”在《大清律例》有明确刑事制裁规定的情形下仍优先适用《吏部处分则例》中相应的“行政处分”,而非并行适用,只有在则例指明或需要加重处罚的少数情形下才依照律文规定予以制裁。这也意味着,与之前各个朝代相比,清代形成了有关官员错案责任的单独的、完善的行政规范体系,其极大程度上取代了原有律文的地位,使以“国宪”自居的《大清律例》沦为配角。

为了进一步说明上述清代“双轨制”的特点,笔者试举几例。

首先,最能体现这一角色定位的内容是有关部驳案件的条文。该条文是一项排他条款,主要规定的是,督抚具题至刑部的案件若被驳回,只需遵照刑部的要求改正,督抚和承审官员就可以免于处罚,除非督抚固执不改,刑部连驳三次。其在雍正三年修律时被予以加入,乾隆五年再次修律时内容也没有变化。而根据薛允升《读例存疑》的记载,早在康熙五十七年(1718),吏部就已经议准定例。(7)参见(清) 薛允升:《读例存疑》卷四十九《断狱下》·“官司出入人罪”。也就是说,在清初的修律过程中,尽管存在相应的“行政处分”规定,清廷还是希望将其纳入《大清律例》之中,从而在形式上保证依照权威的统一法典来运行。

乾隆三十八年,根据吏科掌印给事中富尔敏的条奏,皇帝下旨扩大了错案责任的惩罚范围,规定即使部驳案件予以改正,承审案件的州县官员以及核转的知府也需要承担相应责任。《吏部处分则例》及时做出了相应的修改,根据错误的严重程度,分别予以降调、罚俸等处分。(8)参见乾隆《吏部处分则例》卷四十二《审断上》“部驳改正”,第476页。而与此同时,在乾隆四十三年律例馆修律时,也依照旨意将该条文进行了修改。(9)参见(清) 吴坤修等编撰:《大清律例根原》(四),上海辞书出版社2012年版,第1803页。

至此,似乎可以看出,在错案责任法律规范体系的构建之初,尽管《吏部处分则例》不断完善,并逐渐构成规范主体,但《大清律例》仍试图与则例保持同步的发展。

然而,嘉庆年间,《吏部处分则例》对该条文又进行了重大修改,但《大清律例》却未做出反应。到了道光十二年(1832),御史金应麟奏请删除该条例,其指出《吏部处分则例》与例文规定有所不同,应予以统一。(10)同上注,第1805页。而刑部将该条例予以删除,并解释道:

此条例文系乾隆四十二年改辑,与吏部《处分则例》原属相符。嗣因吏部例文叠次修改,而臣部未经查照更正,以致彼此参差……向来议处官员,俱系照吏部《处分则例》办理,并不引用刑例。今例内议处、免议之处,既与吏部《处分则例》不符,是此条例文,系属赘设,无关引用,应请删除,以省繁冗。(11)同上注,第1805页。

根据上述内容,笔者得以印证“双轨制”所表现的特点。其一,清代对于官员的错案责任,首先是按照《吏部处分则例》来追究的,而不是依照《大清律例》。其二,从其叠次修改,从而造成与律例参差可知,以《吏部处分则例》为核心的错案责任规范不断发展变化,《大清律例》逐渐放弃了对相关条文的同步规定,将错案责任交由《吏部处分则例》来处理,而其只有在则例指向律文或需要加重处罚时才发挥作用,这无疑决定了《大清律例》在错案责任规范体系中的配角地位。

其次,类似的例子还可见于“断罪引律令”律后的条例,其最初与《吏部处分则例》的规定相一致,后来“因吏部例文叠次修改,而臣部未经查照更正,以致彼此参差”,而该例文“专为议处官员而设,议处官员如何处分及应否免参,向照《吏部处分则例》办理,并不引用刑例。仅例内免其参究之处,既与《吏部处分则例》不符,是此条系属赘设,无关引用,应请删除,以省繁冗”。(12)参见前注〔9〕,吴坤修等书,第1884页。由此可见,其是基于同样的原因被删除的。

此外,《大清律例》中的一些条例虽然成为具文,但并未删除,故而导致其与《吏部处分则例》的规定有所出入。例如,薛允升在分析“官司出入人罪”律后条例中,有关承审官员改造口供或草率定罪导致错案的规定时指出:

《处分则例》云:承问官增减原供致罪有出入者,革职。与此例上一层相符。至草率定案,《处分则例》较此例加详,既分别枉坐罪名之轻重,又分别是否刑逼妄供,并非概拟革职,与此例下一层不符……(13)见前注〔7〕,薛允升书。

这也进一步说明了在处理官员的错案责任方面,《大清律例》的相关内容逐渐不能与《吏部处分则例》相对应,从而使其沦为配角,而以则例规范为核心的错案责任规范体系成为主要追责标准,进而形成了“双轨制”的特征。

显然,这种几乎要舍弃律典而自成体系的追责模式与在律典内部通过“以例代律”的形式对律文予以修正有着本质的区别,也与制定零星、暂行的单行条款有所不同。那么,究竟是什么原因导致了错案责任模式在清代出现了如此重大的变化呢?

毋庸置疑,错案责任制度设置最直接的目的是加强对官员的管控,使其切实履行相应司法职能,以实现司法公正。因此,错案责任制度的表现形式是在当时对官员管控需求的影响下形成的。那么,又是何种因素决定了这种管控需求的强弱的呢?笔者认为,这种管控需求反映出的是当时官僚政治的实际态势,亦即政权的专制统治强度与官僚特权之间的互动关系决定了对官员的管控状态,进而对错案责任制度的形塑产生了影响。

为了进一步说明官僚政治态势与错案责任制度之间的关联性,本文将对错案责任制度的历史发展脉络予以梳理,以期通过对其变化情形之分析,结合当时官僚政治态势,展现两者间的内在关联,进而说明清代错案责任“双轨制”产生的政治原因。

二、秦汉至唐宋时期错案责任制度之管窥

根据现有文献的记载,早在秦汉时期,有关官员错案责任的规范就已经以律文的形式出现,为后世相关法律制度奠定了基础。至唐代,以“官司出入人罪”条为代表的错案责任法规渐臻完善,并与律文中的官员优礼措施并行适用,使其追责力度大大减轻,但其追责模式仍是以律文中不同条款的结合适用来实现错案追责的目的。宋代总体上延续了唐代的既有规范及对官员的优礼态度,但对其进行了一定程度的修正,从而出现超越律文规范的单行条文,但仍基本保证了律文在错案追责中的主体作用。

睡虎地秦墓竹简中的《法律答问》里明确地解释了“不直”与“纵囚”两种故意加重或减轻甚至免除刑罚的罪名。(14)其内容为:“何谓不直?何谓纵囚?罪当重而端轻之,当轻而端重之,是谓不直。当论而端弗论,及?傴?其狱,端令不致,论出之,是谓纵囚。”参见睡虎地秦墓竹简整理小组编:《睡虎地秦墓竹简》,文物出版社1990年版,第115页。同时,《法律答问》中还提及了与“不直”相对的“失刑罪”,即因过失而导致拟罪错误,从而需要追究官员责任的罪名。(15)参见前注〔14〕,睡虎地秦墓竹简整理小组书,第101、102页。因此,秦律中就已开始追究官员的错案责任,并明确区分故意与过失。(16)中国古代的“过失”与“故意”相对,非出于本意的均称为“过失”。参见朱孝清:《错案责任追究与豁免》,载《中国法学》2016年第2期,第27页。

张家山汉墓竹简中《二年律令》的《具律》部分展现了汉代有关错案追责的基本规定。其记载了相关错案责任的处罚标准,亦即对于故纵、不直以及勘察、审理、判决不彻底等故意出入人罪的官员,若涉及死刑案件,处以斩左趾为城旦的刑罚,其余情形则一般根据所出入的罪刑施以相应刑罚。而对于过失导致的错拟,则按照各自的赎刑轻重,分别予以罚金四两、二两和一两的处罚。(17)参见张家山二四七号汉墓竹简整理小组:《张家山汉墓竹简(二四七号墓)》,文物出版社2006年版,第22页。

值得注意的是,《具律》中该条原则性的规定意在明确官员职务犯罪应承担的责任,如无例外,则应严格依照其执行。因此,对于官员的处罚,特别是因故意出入人罪而被追责的官员,应该是直接依律适用相应刑事处罚的,而其所任官职大小一般并不能直接影响追责的力度。当然,《汉书》中也记载了商利侯王山寿在担任代郡太守时,因故劾十人罪不直而被免去侯爵的事例。(18)参见《汉书·景武昭宣元成功臣表第五》。但这种未追究刑事责任的做法,一方面可能受到汉武帝以来“缓深故之罪,急纵出之诛”(19)参见《汉书·刑法志》。的影响,导致对于故不直的行为予以减轻处罚;另一方面,这可能仅仅是对王侯的特殊优待,而对于广大官吏而言,其因故意出入人罪而被定罪后,仍会同其触犯其他法律条文一样,依照律文规定施以相应刑罚。有时,官员甚至会因出入人罪而被加重处以死刑,《汉书》中“廷尉李种坐故纵死罪,弃市”的记载便可见一斑。(20)参见《汉书·昭帝纪》。故而,汉代对于官吏的错案追责制度总体上呈现出依律处置、轻重相权、不讳刑罚的特征。

由此可见,汉代时有关错案追责的模式就已经初具规模,其相关规定成为后世立法的依据与参考,即如沈家本所说:“《唐律》有官司出入人罪条,即《汉律》之出罪、入罪,此又唐法之本于汉者。”(21)(清) 沈家本:《历代刑法考》,邓经元、骈宇骞点校,中华书局1985年版,第1495页。

的确,《唐律疏议》中“官司出入人罪”条的规定继承了前代规范的核心特点,并对前代规范予以进一步完善。具体而言,其保持了以官员所作判决有所出入作为追责启动标准的基本模式,即只要官员所拟罪名与应拟罪名不符,就需要承担相应责任;只有在确定对官员的量刑幅度时才需考量各种因素。如在主观方面,若故意出入人罪,则依照刑罚相差的程度予以处罚,对于把无辜者判作有罪或将有罪者无罪开释导致全出全入的官员,则以全罪论处,即便死罪也予以“反坐”。而对于过失出入人罪的官员,可在故出故入所受刑罚的基础上减等处罚,且出罪比入罪所受处罚更轻。同时,如果错拟案件可以挽回的,即刑罚并未执行或将释放的罪犯重新抓获,则对官员可以减一等处罚。(22)参见《唐律疏议》,刘俊文点校,中华书局1983年版,第562—566页。这一追责模式以及量刑标准自唐律规定之后正式予以定型,后世的律文虽略有修正,但基本上以唐律的规范为模板,未发生实质性的改变。

仅就该律文内容而言,其似乎将官员的错案责任全部纳入了刑事制裁的范围之中。但实际上,相较汉代的规定,唐代官员的错案责任基于优礼政策而得以大幅度减轻。具体而言,当官员面临刑事制裁时,首先可以根据“名例律”中“八议”“请”“减”的规定予以减等,(23)同上注,第32—34页。因此,对七品以上的官员而言,只要其所犯非死罪或特殊类型的罪刑,均可以得到减一等的优待。当然,这种减等不可重复适用,仅可依据其自身能享有的最高优礼级别予以减等。(24)参见前注〔22〕,《唐律疏议》,第39页。其次,官员犯有徒、流之罪,可以以官抵刑,即所谓“官当”。(25)参见前注〔22〕,《唐律疏议》,第44—47页。再次,若官员在减等、官当之后仍需受到刑罚,还可以用赎铜的方式予以抵消。(26)参见前注〔22〕,《唐律疏议》,第34—38页。

由此可见,通过上述一系列的优礼措施,当官员因拟罪出入而被依律追责时,其受到相应刑罚的可能性并不大,虽然律文规范仍与汉代条文在很大程度上保持了一致,但实际上官员的错案责任却因优礼条款的适用而明显地减轻了。换言之,即便官员最终受到的处置结果会因一系列优礼条款的适用而较“官司出入人罪”条的规定减轻,但其仍需首先根据“官司出入人罪”条的规定确定相应刑罚,再适用优礼条款予以相应减免。这实际上是基于既有律文的规定在法典范围内来实现对于官员错案责任追究力度的调整,故其追责模式还是严格遵守统一的律典规范来实现对官员的管控。

《宋刑统》中对于出入人罪的规定与唐律保持了一致,但从宋代皇帝所发布的一系列诏令以及相关单行条文的出现等情形中可以看出,宋代的错案追责制度一方面继续保持甚至扩大了对官员的优礼,使官员承受较轻的错案责任压力,另一方面又基于对人命的慎重而加大了对失入死罪错案的管控,通过制定有关单行条文在一定程度上突破了既有法律的规定。

具体而言,太宗雍熙三年(986),基于对人命的慎重,根据刑部的上奏,皇帝决定通过排除适用减、赎等优礼措施来加重官员失入死罪时的错案责任。(27)参见《宋会要辑稿》,刑法四之六九,中华书局1957年版,第6656页。但真宗咸平二年(999)编敕之时,该规定被删去。直到真宗景德二年(1005),又有大臣指出对于失入死刑的案件应予重视,而目前对官员的处罚规定过轻,但仍遵照雍熙三年的规定“又未酌中”,因此制定了专门的单行条文,亦即在失入死罪的情形下,不再依据律文原有的规定予以处置,而是依照单行条文,解除其现任官职,再贬官任用。(28)其内容为:“失入死罪至追官者,断官冲替,候放选日,注僻远小处官,系书幕职、州县官注小处官,京朝官任知州、通判知令录,幕职授远处监当,其官高及武臣、内职奏裁。”参见前注〔27〕,《宋会要辑稿》,第6656页。到了宋神宗熙宁二年(1069),皇帝下诏,对失入死罪官员的责任做出了更为系统性的规定,不仅根据失入死罪的人数来区别对官员的处罚程度,还考量首从,对各级官员都追究错案责任。(29)参见前注〔27〕,《宋会要辑稿》,刑法四之七五、七六,第6659页。由此可知,为了加重官员的错案责任,此时对于失入案件的追责规范已彻底脱离既有律文的规定,转而适用相应的单行条文予以处分。

但与之相对,对于失出及失入徒流等罪的案件,北宋时期对官员错案责任的追责力度相较唐代却又有减轻。例如哲宗元祐七年(1092),大臣在上奏中指出:“伏见法寺断大辟,失入一人有罚,失出百人无罪。断徒流罪,失入五人则责及之,失出虽百人不书过。”(30)见前注〔27〕,《宋会要辑稿》,刑法四之七八,第6660页。由此可知,当时对于失入徒流罪名的官员,失入五人才需追责,而对失出死罪、徒流的情形并不追究官员的错案责任。这无疑表明北宋不仅大幅度减轻了官员失入徒流案件的错案责任,甚至免除了其失出的责任,其对官员的优礼程度可见一斑。尽管此后曾一定程度恢复了追究失出官员责任的内容,(31)同上注。但并未施行太久。到了徽宗元符三年(1100),有大臣以“失出者,臣下之小过;好生者,圣人之大德”为由建言取消对失出官员的处罚,并得到皇帝的同意。(32)同上注。自此,其重新回归到以单行规范处置失入官员而不追究失出官员错案责任的模式之中。沈家本在《历代刑法考》中也曾指出这一现象:“唐律失出减五等,而此言不坐,是其时不用律文也。舍律文而别定此法,殊不可解。”(33)见前注〔21〕,沈家本书,第1005页。

南宋时期同样注重对失入死罪官员的处分,但对其他失出的规定有所不同。一方面,《庆元条法事类》中记载的“断狱敕”表明,南宋时仍设置单行规范对失入死罪的各级官员予以“行政处分”。(34)参见《庆元条法事类》卷第七十三,刑狱门三“出入罪·断狱敕”。其内容更加细化,并区分了官员与吏人的责任,但对官员的处罚力度较之北宋神宗年间的规定有所减弱。(35)有关北宋与南宋官员失入死罪的比较,详见贾文龙:《卑职与高峰:宋朝州级属官司法职能研究》,人民出版社2014年版,第198页。

另一方面,南宋时失出人罪的官员需依照“因罪人以致罪法”来被追责,即“诸官司失出人罪者,依因罪人以致罪法”。(36)见前注〔34〕。而根据《宋刑统·名例》中做出的解释,(37)“因罪人以致罪,谓藏匿罪人,或过致资给及保、证不实之类。”参见《宋刑统·名例》卷五《犯罪已发未发自首》。“因罪人以致罪法”应该指的是基于对既有罪犯予以帮助或有所牵连而导致自身涉嫌犯罪,而对于失出人罪的官员,所适用的“法”则应是“官司出入人罪”中的相关规定。因此,笔者认为南宋时恢复了对失出官员的处罚,尽管优先适用单行条文,但其最后仍将处罚标准指引向了《宋刑统》。当然,即使按照《宋刑统》予以处置,其也是沿用律文中减、赎、当等对官员的优礼规定,从而减轻官员的责任,只是不再像北宋时期那样完全免除官员的错案责任了,故而其实际上是对官员失出责任的某种回归。

纵观整个宋代的错案责任制度,其追责模式已与唐代那种完全由律典规定的情形不同。为了满足其加重或减轻官员错案责任的目的,其往往优先适用单行条文而舍弃相关律文规定。当然,宋代律文的地位并未彻底动摇,即便是北宋时期减轻失入官员的责任,失入徒流罪五人才予以处置,其还是需要依据律文中出入人罪以及相关优礼的规范予以适用;又如对失入死罪官员予以加重处罚的单行条文,也是基于取消减、赎、当等优礼条款而缺乏轻重恰当的处罚标准才产生的;至于故出故入的情形,自然更是需要依照律文规范对官员予以追责。因此,宋代单行条文的出现是基于对官员错案责任处置力度予以适度调整的需求,尽管其基于管控官员力度调整的需求而突破了律文的规范,并居于优先适用的地位,但仅适用于较小范围内,且许多内容最终还是回归到依照律文处置,故其总体上保证了律文发挥主要的作用,单行条文仅仅是对律文规范的个别内容做出的积极调整。正是在这种背景下,宋代的错案追责模式开始呈现出律例并行的状态。

三、明清时期错案责任制度的变化发展

明清时期,有关“官司出入人罪”条文的内容有所变化,总体上加强了错案追责力度,清代更是形成了以《吏部处分则例》“行政处分”为主、辅之以《大清律例》刑事制裁的错案追责“双轨制”模式。

沈家本在比较了唐律与明律之后,认为从这条对官员错案责任追究的规定中可以看出,明律的处罚力度轻于唐律。其依据如下:

上述内容展现了沈家本所提出的主要论据,主要体现在两个方面。其一,对于五刑中笞杖与徒流、徒流与死刑之间的出入情形,唐代是以全罪来论处,而明代开始予以折算,减去原应受到的刑罚之后,再确定其刑罚。其二,明代将官吏分为四等,无形中对失出失入的长官又进行了减等处置。举例而言,官员将应拟杖一百的案件失入错拟死刑,依唐律的规定只需在死刑的基础上减三等予以处置,即徒二年半;但按照明代的规定,减三等后,将杖一百徒二年半的刑罚按照每徒一等折责二十板的规定予以折责,则共应杖一百八十板,再减去原应拟罪的杖一百,故而负责案件的吏典需杖八十,长官则按照四等的规定再次减等,最终只需受到杖二十的刑罚。

这种分析无疑是准确的,但笔者认为,这种仅关注“出入人罪”条文的比较并不能充分展现明清错案责任的实际状况。如果将相关优礼条文的变化这一因素纳入考察范围,则可以发现,明清的错案责任相较唐宋时期出现了不同的轻重变化。

明代以降,有关官员优礼制度的适用越来越受到限制,甚至成为具文或被废除。如“官当”的规范已不见诸《大明律》与《大清律例》,犯徒流之罪的官员也就不再能够以官抵刑。尽管存在“文武官犯公罪”“文武官犯私罪”条,规定了官员因公、私行为而犯罪时应受到的“行政处分”,但因私罪而应杖一百者就需革职不叙,故并不适用于徒流案件。且明律中的规定原本并非是为了抵消刑罚,而是在官员根据相应刑罚予以赎罪后,对官员任职的重新处理。(39)参见(明) 应槚:《大明律释义》卷一《名例·文武官犯公罪、文武官犯私罪》,《中国律学文献》(第二辑第一册),第259—264页。《读律琐言》中有如下说明:

各衙门文官犯私罪,以其效有勤劳,其罪若小,犹得功过参论,故笞四十以下,赎罪完日,附过还职,照旧管事。笞五十者,赎罪完日,解去现任,送吏部依原官流品改调别处叙用。杖六十降一等,七十降二等,八十降三等,九十降四等,各赎罪完日,解去现任,送吏部查照降等,原系流品者于杂职用;原系杂职者于边远地方杂职用……犯至杖一百者,不论流官、杂职,俱罢职不叙,其过既大,其人不可用矣……(40)(明) 雷梦麟:《读律琐言》,怀效锋、李俊点校,法律出版社2000年版,第13—14页。

其清楚地说明了该条律文的适用是在官员“赎罪完日”之后,即在收赎之后对官员职位予以变动。因此,其是在官员收赎的基础上附加“行政处分”从而加重追责力度的方式,自然无法与唐宋时期的“官当”制度相提并论。与此同时,“八议”也蜕变为抽象的原则,较少被援引适用,即使适用也只包括“亲”“贵”两类人。(41)有关“八议”制度在明清时期的适用情况,参见苏亦工:《明清律典与条例》,中国政法大学出版社2000年版,第249—283页。这种减少官员优礼待遇的行为无疑表明,官员被追究错案责任时将失去相应的保障,从而必然增加了处罚的力度。

不过,明代仍保留了赎刑制度,并以条例的形式予以广泛、灵活地适用,从而在一定程度上缓和了因官员优礼待遇减少所带来的严苛态势,甚至改变了明律中对官员的处罚规定。洪武三十年颁布的“赎罪事例”规定了官吏犯罪后相应的赎罪处置办法:“凡内外官吏犯笞、杖者记过,徒、流、迁徙者以俸赎之,三犯罪之如律。杂犯死罪者自备车牛运米输边,本身就彼为军。民有犯徒、流、迁徙者,发充递运水夫。”(42)《明太祖实录》卷二五三。从这条事例可以看出,其加大了对官员的优礼程度,笞、杖之罪仅予记过,徒、流、迁徙之罪则通过罚俸的方式来赎罪,甚至当杂犯死罪之时,也只是运米输边、充为军卒,这显然与明律中的规定有异。而从该事例制定的出发点来看,则恰恰是为了突破“文武官犯私罪”条文的限制,给予官员更多的优待。《续文献通考》中如是说:

旧律:公罪应笞者,官照等收赎钱,吏每季类决之,各还职役,不记过;杖以上记所犯罪名,每岁类送吏兵两部,候九年满考,通记所犯次数黜陟之,吏典亦备铨选降叙。至于私罪,文官及吏典犯笞四十以下者,附过还职而不赎,笞五十者调用,军官杖以上皆的决,文官及吏杖罪并罢职不叙,至严也。至是,命部院议,凡内外官吏犯笞杖者记过,徒、流、迁徒者俸赎之,三犯罪之如律。自是律与例至有异同,及颁行大明律御制序,杂犯死罪、徒、流、迁徙等刑,悉视今定赎罪条例科断,于是例遂辅律而行。(43)(明) 王圻:《续文献通考》卷一百三十九《刑考·赎刑》,考四零四三。

这种对于官员的赎刑方式在明代得以延续,但随着赎刑适用范围及适用对象的不断扩大,这种原本主要针对官员的赎刑制度被普遍化了,其优礼特征也就大大削弱。如弘治十三年的《问刑条例》、嘉庆二十九年的《重修问刑条例》以及万历十三年的《问刑条例》中均有如下规定:“凡军民诸色人役及舍余审有力者,与文武官吏、监生、生员、冠带官、知印、承差、阴阳生、医生、老人、舍人,不分笞、杖、徒、流、杂犯死罪,俱令运炭、运砖、纳料、纳米等项赎罪。”(44)黄彰健编:《明代律例汇编》(上册),台湾商务印书馆1979年版,第248页;又参见王新举:《明代赎刑制度研究》,中国财政经济出版社2015年版,第69页。

(5)与建设用地面积最相关的因素是第三产业总产值(X9)和粮食总产量(X5)。第三产业总产值每增加1亿元,建设用地的面积就增加0.12×104hm2。地区总产值的提高将增加投资资金额度,改变产业结构,推动区域工业化和城市化的进程,使建设用地的规模不断扩大。

基于明代优礼制度的变化,特别是赎刑制度的广泛适用,有关错案责任的规范也随之调整。《法家裒集》中对于出入人罪的规定有如下说明:

失出入罪与出入人罪赎钞相同?

答曰:失出入人罪,系失于详察真情不出,故相应依律收赎。故出入人罪,系明知有罪而出,无罪而入,不在赎钞之限,在外则纳米,在京运炭赎罪。

故出入死罪,放而不获,反坐以死罪收赎,纳米、运炭;故入人死罪,已决者,反坐以绞罪,不准收赎;若二者囚未决及放而还获,各减一等,俱准纳米赎罪……增轻作重、减重作轻者,如诬轻为重一般,将所增减之罪折出杖数,除本犯应得若干外,余杖若干坐原问官吏收赎钞贯。若已决配者,除本犯应得杖若干、徒若干外,余杖若干、徒若干坐原问官吏运炭、纳米;若未决放及放而还获,剩杖虽多,止杖一百,余听收赎。(45)(明) 陈永:《法家裒集》,明嘉靖三十年唐尧臣刻本。

上述规定清楚地表明了明代官员涉及出入人罪时相应的处置方式。其一,对于失出失入的官员,一般按照律文的规定予以收赎。其二,对于故出故入死罪的错案,区分三种情形对承审官员予以处置:若故入死罪犯人已经被处决,则官员判处绞刑,且不准收赎;若故出死罪犯人而不能重新拿获,则通过地方官员纳米、在京官员运炭的形式予以赎罪;若故入死罪犯人未被处决或者故出死罪犯人重新拿获,则官员得以减一等,通过纳米来赎罪。其三,对于故出故入非死罪的情形,若已经执行相应刑罚,则官员不可收赎,同样需要通过运炭、纳米的赎罪方式来抵消其所出入的刑罚;若刑罚未执行或重新拿获犯人,则官员至多仅判以杖一百,若其出入程度超过杖一百,则超出部分折杖收赎。当然,随着赎刑制度的广泛应用,即便其因故出故入而被判以杖一百,仍可以纳米、运炭等方式赎罪。

明代在一定程度上加强了对错案官员的追责力度:其一,“官当”制度被废除、“八议”实际适用范围缩小都表明唐宋以来的优礼措施受到重大的限制;其二,对于出入人罪的官员不再存在免责的单独规定,而需依照律文规定区分故、失来承担责任,就算其可以适用赎刑,也是在原应承担的刑罚基础上予以赎罪的;其三,根据“文武官犯公罪”“文武官犯私罪”条的规定,官员在赎罪完成之后,还会面临相应的“行政处分”,犯杖一百以上罪名的官员还会被罢职不叙。不过,这种严苛化的趋势被明代广泛适用的赎刑制度所冲淡,亦即官员在面临刑事处罚时一般都可以以收赎或赎罪的方式予以抵消,且“文武官犯私罪”等对官员的处分规定也被有关赎刑的例文所取代从而成为具文。当然,从赎刑在错案责任的适用过程中,仍能体现对官员处分较唐宋时期更加严苛的趋向,如故入死罪已决时,官员反坐以死罪,施以绞刑,不得收赎;又如,对于故出故入非死罪且已决的官员,需以纳米、运炭的方式赎罪而不得依律收赎,这无疑也是加重官员责任的一种表现。与此同时,随着赎刑适用的普遍化,以赎罪方式抵消刑罚已不再是一种主要针对官员的措施,官僚与民众同用赎刑的现象恰恰表示了对官员优礼特权的削弱。

正是在上述这种加强追责力度的背景下,明代的错案责任制度依据错误的严重程度进行了更加细化的规定,从而延续了律例并行的追责模式。具体而言,明代的错案追责主要表现为三种情形:其一,仍然以律文规定为主要追责依据,即结合明律规范中“官司出入人罪”条文以及相关收赎规定追究官员的错案责任,例如对于失出失入的情形;其二,为大大加强对官员的惩处,仅仅依照律文规定的刑事制裁条文予以处置,而不准适用优礼条款,此仅见于故入人死罪且犯人已被处决这一情况;其三,既不完全适用律典中的优礼条款减免官员责任,也不仅仅适用律文进行刑事制裁,而是设置单行条文,使其处分力度居于上述两种处分方式之间,从而适当增加处分力度,不至于畸轻畸重。因此,其在条文规范上表现为,除了故入死罪且已执行这一情形外,其他故出故入的案件均一定程度地加重对官员的处分力度,即适用以特殊赎刑为代表的单行条文来处分官员,而不考虑律典规定。

这也就意味着,在取消适用优礼规定而直接施以刑罚与继续适用优礼条款而予以收赎之间,明代增加了一种介于两者之间的特殊规定,既保证一定程度加强对官员的管控,又实现了“刑不上大夫”这一优礼目的。因此,其错案追责模式仍是以律文规范为主,同时基于加强追责力度的目的,而以取消优礼或者适用单行条文的方式对原有的规范予以修正,进而形成律例并行适用的状态。

有清一代,伴随着优礼措施的进一步紧缩,若仅依据律文规范予以处置,则官员错案责任的追究力度显然大大加深。其一,清廷延续了明代对官员优礼待遇的限制,尽管保留了赎刑制度,但仅限于律文的规定,而不再有单行规范扩大对赎刑的适用,相较于明代,这显然是对赎刑适用范围的限制,从而又缩小了官员减免责任的保障。其二,清廷对于犯罪官员不再适用纳银收赎、纪录通考或者赎完还职、解任别叙的规定,故于雍正五年对律文中的“文武官犯公罪”“文武官犯私罪”条予以修改。(46)参见(清) 吴坛:《大清律例通考校注》,马建石、杨育棠主编,中国政法大学出版社1992年版,第215—216页。经过修改后的条文规定,对犯杖罪以下的官员直接适用相对应的“行政处分”,即通过罚俸、降级或革职来抵消刑罚。(47)参见前注〔4〕,《大清律例》,第90—91页。这就意味着,对于犯杖罪以上的官员,有可能在被革职后被施以相应刑罚而无从宽免,对官员的惩治力度无形之中也就被加强了。其三,只要皇帝认为案情重大而需要加重处罚时,其就可以依照《大清律例》中“官司出入人罪”的规定,对官员直接施以相应刑罚。由此可见,清代对官员错案责任之追究力度似乎又到达了一个高峰。

在律文中优礼范围大幅度减少的背景下,清廷及时制定了《吏部处分则例》等单行法规,对官员的错案责任进行了体系化的规定,从而既避免了对官员的追责过于严苛,有利于缓和皇权与官僚之间的冲突,又保证了对官员继续施以有效的管理和监督,实现了加强管控力度的目的。一方面,由于相关规范的进一步细化,其形成了严密的追责法网,且随着则例规定的不断完善,对官员的错案责任之处罚力度逐渐加大,而免责范围却有缩小之趋势,使得官员面临较为严苛的追责风险。而另一方面,尽管一些条款直接将处置方式引向律文规定,或当皇帝认为需要加重处罚时仍可以依律对造成错案的官员施以刑罚,但根据实际运行情况可知,其适用范围较为有限,往往只是对异常严重案件的加重处罚措施,而在大多数情形下,为了避免处罚过严带来的不良后果,尽可能使官员免于直面刑罚,保证轻重适当,清廷主要依据《吏部处分则例》中的相关条文对造成错案的官员施以罚俸、降级、革职等处分方式,从而适当减轻了因律典中优礼条文的调整所带来的处罚过于严苛之问题,使其基本上免于直面刑罚制裁。

正是由于《吏部处分则例》中相关规范的不断完善以及给予官员一定优礼之必要性的考量,其重要性才不断凸显,进而很大程度上取代了《大清律例》中相关律文的地位,使则例规范成为了错案追责的主体内容,清律反而成为了例外情形下的加重手段。由此造成的结果便是,清代错案追责呈现出前文所述的“双轨制”态势。

四、官僚政治态势视角下的分析:管控与优礼相妥协

尽管诸多制度呈现出“清承明制”的特点,但通过前文的分析可以看出,清代的错案责任制度在追责力度及表现形式等方面仍与明代有显著差异,因而也就不能仅仅简单地以“清承明制”来解释清代错案责任“双轨制”形成的原因。当然,笔者并不否认清代对明代既有制度的吸收与延续,但更需注意的是隐藏在这种话语背后的历史发展趋势、政治运行态势对相关规范的形成所造成的影响,具体而言,管控与优礼之间的相互作用是否会对错案责任制度的形塑造成影响。

从前文的历史梳理中可以看出,中国传统社会中的错案责任制度自秦汉至唐宋由严渐宽,入明清以来又从宽到严,且其规范形式也从单一律条发展为综合适用多个律文,再到单行规范的出现形成律例并行的状态,至清代则形成所谓“双轨制”的模式。这种变化过程反映出统治者对官员的管控需求不断在发生变化,而其恰好与中国的官僚政治态势相吻合。换言之,笔者认为正是这一态势直接影响了优礼与管控之间的关系,进而决定了以错案追责制度为代表的相关官员管理制度的表现形式与处置力度。

根据阎步克的研究,自秦汉至明清的官僚政治态势应大致呈现如下状况:秦汉阶段,因战国变法的剧烈转型依然保持强劲惯性,新生官僚队伍被视为“吏”,维持了浓厚的“服务取向”,皇权对官僚的管控力度较强,而优礼措施并不明显,大多体现在列侯、关内侯等封爵者身上,普通官吏难以享有特权。魏晋以降,官僚开始“贵族化”,其“自利取向”得以充分扩张,至唐代总体上回归于官僚政治范畴,但仍保留了诸多优礼措施。宋代皇权对官僚的控制进一步放松,对士大夫予以优宠宽容,为官僚扩展其特权、自主性以至“自利取向”留下了较大空间。故而,唐宋时期在实现官僚管控的同时,也保证了官僚享有较大的优礼待遇。明清时期,君主专制高度强化,官僚士大夫的自主性受到压制,其“服务取向”特征重又开始浓厚起来,但由于官僚特权在十几个世纪中得以延续,相关优礼措施并未完全消亡,而只是被大大限制与减弱。(48)参见阎步克:《品位与职位——秦汉魏晋南北朝官阶制度研究》,中华书局2002年版,第50—74页。

正是在这种官僚政治态势之下,官员的管控与优礼此消彼长,从而反映在以错案追责制度为代表的官僚管理规定中。具体而言,秦汉时期,皇权专制特征明显,官吏一体,均为皇室服务,而其官职仅是服务皇帝的具体工作的职位,故当其未能切实履行司法职能导致官司出入时,自然应与普通犯罪一样依律处置,直接适用相应刑罚。当然,其区分了故意与过失,对于过失导致拟罪出入的情形,可以适用赎刑,但这并非是对官员的优礼,仅仅是因其主观方面的不同而在量刑上予以轻重区别的做法。(49)相关条文参见前注〔14〕,睡虎地秦墓竹简整理小组书,第101、102、115页;见前注〔17〕,张家山二四七号汉墓竹简整理小组书,第22页。

魏晋以降,官僚士大夫势力增强,朝廷为维护统治稳定,只得给官僚更多的权益与优待以为笼络。唐代虽然将对官僚的管控重新纳入正常的政治统治秩序当中,但仍保留了大量的优礼措施。(50)相关优礼条文参见前注〔22〕,《唐律疏议》,第32—38、44—47页。就官员责任而言,其大约可以通过两种方式予以减轻或免除:其一,不在律文中做出相应规定,单独制定针对官员责任的规范,如单独的官员出入人罪处分规定,以“行政处分”或其他手段使得官员免受刑事处罚。其二,仍在律文中保留追责条文,但增加官员优待内容,使得在最终的处置时尽可能避免对官员施以“五刑”。显然,唐朝选用了后者的方案,宋代虽基于慎重人命而出现了单独的规定,但基本上还是延续了唐代的优礼方式,只是对于官员更加宽容,甚至一度出现对于失出失入的官员免于追责的情形。(51)有关宋代官员错案责任的论述,可参见季怀银:《宋代法官责任制度初探》,载《中州学刊》1993年第1期,第111—116页;田也异:《宋代法官错案追究制的再审视——兼评我国现行错案追究制》,载《研究生法学》2014年第2期,第54—64页。

而为了实现集权统治的需要,加强皇权对官僚的管控,明代以来的优礼措施大大减少,追责力度却大幅度提升。不过,由于官僚士大夫群体长期存在,皇帝仍需依靠其发挥作用,以实现统治目的,故而尽管明律中反映出对官员严苛的管控规定,但明代并未完全取消官僚优礼的措施,且通过制定单行条文,以赎刑的手段在一定程度上保证“刑不上大夫”,以缓和皇权与官僚之间的紧张关系。(52)有关赎刑的内容参见前注〔43〕,王圻书,考四零四三。就错案责任而言,其首先依照律文规定折算相应刑罚,再引照相关单行条例以赎刑来抵消刑罚,而单行条例的内容也兼顾到了律文中所体现的轻重相权的特点,故根据官员主观方面及危害后果的不同,通过是否适用赎刑、依律收赎还是按例纳米运炭等处置方式的变化予以区分,从而使得律例适用相辅相成。(53)参见(明) 陈永:《法家裒集》,明嘉靖三十年唐尧臣刻本。因此,明代已经出现了以单行条文对官员错案责任予以特别规定的情形,这无疑为清代错案责任制度的形成提供了可供参考的模板。然而,随着赎刑适用范围、适用对象的扩大,这种优礼的特征被遮蔽,反而成为官僚特权削弱的表现。

正是在这种历史背景之下,清代官员错案责任制度在借鉴了明代相关制度的基础上予以进一步发展、完善,以实现管控与优礼相互妥协之后形成的最佳官僚政治态势,亦即在满足君主专制集权需求的同时保证官僚适当优礼待遇。一方面,尽管清代延续了对“八议”“官当”等针对官员特权的限制,加强了对官员的管控力度,但若一味对官员施以刑罚,则既会挫伤官员工作之积极性,又无法形成较为稳定的官僚团体,以便在皇权的管控下传达和执行皇帝的意志与政策,实现对社会的治理,故而仍需给予官员一定的优礼待遇。以乾隆四十七年为例,根据吏科题本的记载,该年约有13份题本与错案责任有关,涉及直隶、山东、山西、河南、安徽、湖北、四川、云南共八个省份,上至督抚封疆,下至州县官员,均有因承审错误而被题参者,甚至有因秋审出入而导致该省的总督、巡抚、臬司、藩司及相关道员均被问责的情形。(54)参见《吏科题本》,中国第一历史档案馆藏,档案号02-01-03-07476-019,02-01-03-07478-001,02-01-03-07478-002,02-01-03-07496-010,02-01-03-07502-005,02-01-03-07505-004,02-01-03-07512-003,02-01-03-07492-003,02-01-03-07492-004,02-01-03-07496-014,02-01-03-07511-001,02-01-03-07476-025,02-01-03-07478-004。(参见表2)

表2 乾隆四十七年有关错案责任之吏科题本

若对上述所有相关官员均依律惩办,则必然导致官场震荡、人心浮动,且需要统治者花费更多成本,重新培植心腹大臣,反而不利于政权的稳定。因此,最妥当的办法便是制定相应的“行政处分”规范来发挥优礼的作用,在对官员的不当行为或不称职的表现予以惩戒的同时,也给予官员一定的优待。于是,其同样通过单行例文的形式使官员避免直面刑罚,但不再表现为零散单一的条文,而是制定专门针对官员责任的《吏部处分则例》予以系统性规定,其中自然也包括对错案责任清楚且详尽的说明。与此同时,清代沿用了明代“文武官犯私罪”中降级调用、罢职不叙的处罚措施,(55)参见前注〔39〕,第261—264页。并借鉴明代广泛适用的“罚俸”这一处分手段,形成了以罚俸、降级留任、降级调用、革职为处罚等级的“行政处分”方式,(56)参见前注〔5〕。从而与“五刑”区别开来。上述题本中因错案而被追责的官员最终全部依照《吏部处分则例》予以处理,甚至得到皇帝的“从宽处置”,得以留任或免受革任。

另一方面,由于君主专制集权的需要,清代对官员的管控仍保持了较为严苛的态势。其不仅缩小了赎刑适用的范围,还通过对《吏部处分则例》中相关内容的不断修改来缩小官员免责的情形、细化官员的责任、增加追责的情形,从而增强朝廷对官员管控力度,有利于皇权的维护。更值得注意的是,为了加大处罚力度,使官员不至于仰仗优礼而有恃无恐,清廷不仅未排除按照律文规定对官员适用刑罚这一可能,还在《吏部处分则例》的某些条文中直接将处罚标准指向律文,使得因故出故入而被追责的一些官员有可能在被革职后,再按照《大清律例》“官司出入人罪”条的规定处以相应刑罚。与此同时,如果案件案情重大,皇帝为了加重处罚,也可以直接下令,将已经被革职的官员再依据《大清律例》予以判决,从而使其面临“五刑”的制裁。通过保留对律文的适用,对官员的最终处置权实际上掌握在皇帝手中,既保证了官员追责得以灵活处理的空间,又维护了君主专制的权威,可谓一举两得。由此,清代错案责任“双轨制”的模式也就应运而生了,其显然是在清廷增强管控力度与保证优礼措施的双重目的之下所形成的最佳方案。

当然,《大清律例》“文武官犯公罪”“文武官犯私罪”条也涉及了官员因公、私行为而受到刑罚时予以折抵的“行政处分”。(57)参见前注〔4〕,《大清律例》,第90—91页。那么,为何不依照律文中的规范予以处置,而要单独在则例中做出规定呢?笔者认为,这与实际操作过程中可能出现的律文间的冲突有关,亦即在具体适用于错案追责情形时,可能会导致轻重失当的现象。例如,“文武官犯公罪”“文武官犯私罪”仅规定了官员犯笞杖刑时可以予以折抵,但“至犯徒则应实发,并无官当之文,犯流亦不减等”。(58)参见(清) 薛允升:《读例存疑》卷一《名例律上》“文武官犯私罪”按语。这就意味着,即便承审官员并非故意造成无辜之人错拟徒、流,按照“官司出入人罪”条的规定,在徒、流刑罚上减三等之后,仍有可能因失入而受到刑事处罚。但若官员故意将犯人错拟,只要受到的是杖一百以下的刑罚,均可以革职、降调、罚俸等处分方式折抵。这显然模糊了故意与过失之间的差别,导致轻重失当。与此同时,根据“官司出入人罪”条的规定,断罪失于入者,各减三等;失于出者,各减五等。这就造成一些情形下,官员虽存在失入、失出的行为,但因出入并非悬殊而免于承担任何责任,这又在一定程度上削弱了督促官员妥善履行职能的作用。因此,清廷亟须一套系统化的错案责任“行政处分”规范,通过其与《大清律例》相关条文的配合使用,既能发挥管控官员、督促其妥善行使职权的作用,又能实现轻重两分,轻其所轻、重其所重的目的。

“双轨制”的设计恰恰能够帮助清廷实现两全其美的目标。根据前文的分析,错案追责“双轨制”运行时优先适用《吏部处分则例》中的规定,根据情节轻重对官员施以相应“行政处分”。若案情重大、出入悬殊,或者承审官员主观恶性较大、有不当行为的,则根据则例条文的指引或由上级官员奏请皇帝,将其革职后再适用《大清律例》的规定追究刑事责任。这样看,错案追责的“双轨制”实际上取代了“官当”等旧有制度的地位,即既通过“行政处分”规范对未妥善审拟案件的官员施以惩戒,又基于则例的优先适用而在较大程度上减少了官员直面刑事制裁的威胁与恐惧,还与清律协同发挥作用,将相关律文作为错案追究中加重惩治力度的手段。

与此同时,“双轨制”严格区分了故意与过失之间罚则的不同。一方面,对于因失出失入而被追责的官员,其以应拟刑罚的严重程度作为标准,分别处以罚俸、降级留任、降级调用、革职。如根据康熙年间则例中失出的规定,将应判为凌迟人犯错拟失出的府、州县官员会受到降二级调用的处分,将应拟斩绞人犯错拟失出的降一级调用,而将军流错拟徒杖笞罪及免罪的罚俸一年。(59)见前注〔5〕。结合实践中的具体适用情况,对于失出失入案件,承审官员一般只需承担相应“行政处分”,较少被追究刑事责任,只有在错拟的判决已经执行且事关人命之时,才有可能在革职之后依照“官司出入人罪”律受到处罚。另一方面,相较失出失入的责任,官员因故意出入人罪的处分显然重得多。故出故入的行为大致包括三种:其一是故意错引律例,以图增减量刑;其二是基于存心陷害而妄行株连;其三则为故意对事实认定错误从而导致错案,如删改口供、刑讯逼供等。根据前文的分析,对于前两种情形,《吏部处分则例》将追责的标准直接指向了清律。而对于改造口供以及草率定罪从而导致出入人罪的官员,则例处以革职的处分;同时,对故意错拟死罪并造成“已决”这一严重后果的承审官员,在革职后则需要交刑部治罪。(60)见前注〔5〕。在实践中,对于这些改造案情、意图故出故入的官员,即便错拟的刑罚并未最终执行,也常常在革职后被参奏,要求追究其刑事责任。综上,对于故出故入的官员,《吏部处分则例》或是处以革职的处分,并在实践中考虑情节严重程度,奏请适用清律,或是直接将处罚标准指引向了《大清律例》中的相关规定。由此可见,其对官员的追责力度远远大于失出失入的处分,保证了在充分考虑主观情节的前提下,合理分配责任的制度设计。

五、结 语

清代的错案责任制度很大程度上是在当时的官僚政治态势影响下所形成的,即随着专制皇权的不断增强,清廷对官员的管控力度也逐渐增大,“八议”“官当”等旧有制度被限制或废除,从而不能够发挥优礼作用。而清廷在督促官员妥善履行职责的同时,又需要相应制度来缓和皇权威慑下与官僚团体的紧张气氛,以便保证官僚团体的稳定性,故需通过专门的规范来保证一定的优礼措施,与清律并行适用,从而实现某种稳定状态。正是在这种管控与优礼相互妥协的背景下,“双轨制”模式应运而生,成为了错案责任追究制度的最佳选择,这也就解释了其贯穿于清代而不衰的内在合理性。

显然,对于任何时代、任何社会而言,如何妥善实现对官员的管控与优礼都是保证政府有效运行的重要课题,而中国传统社会中所展现的相关实践与经验无疑为当代的制度设计提供了丰富的模板与例证。立足当下而放眼历史,从中国传统社会中汲取经验教训,进而为当下提供更多思考与分析的路径,恰是本文之旨趣所在。