论宪法在港澳实施的异同及原因

——以全国人大及其常委会55份规范性文件为样本

2020-07-16孙成

孙 成

一、引 言

中国共产党第十九届四中全会指出“严格依照宪法和基本法对港澳实行管治,完善特别行政区同宪法和基本法实施相关的制度机制”(1)有关中国共产党第十九届四中全会公报及其官方解读,参见《中国共产党十九届四中全会新闻发布会》,载中国政府网,http://www.gov.cn/xinwen/2019-11/01/content_5447495.htm。。由此可知,宪法在港澳的地位与作用是中央对港澳实行管治时高度关注的理论问题。从学术研究的角度看,在《中华人民共和国政府和大不列颠及北爱尔兰联合王国政府关于香港问题的联合声明》(以下简称《中英联合声明》)签署前后,学者就对“在港澳问题上实施宪法”有所讨论。(2)早期代表性的文献有:W.S. Clarke,Hong Kong Under the Chinese Constitution,14 Hong Kong Law Journal 71-81 (1984);Albert. H.Y. Chen,Further Aspects of the Autonomy of Hong Kong Under the PRC Constitution,14 Hong Kong Law Journal 341-347 (1984)。在《中华人民共和国香港特别行政区基本法》(以下简称《香港基本法》)起草过程中,围绕该问题还产生了诸多争鸣。(3)以下关于香港基本法起草过程的原始文献均来自“香港基本法草拟过程资料库”(http://sunzi1.lib.hku.hk/bldho/home.action),最后检索时间均为2020年5月20日。需要说明,由于原始文档页码标记不规范,因此在页码标注问题上,选择的均是PDF文档自动显示的页码。香港基本法咨询委员会中央与特别行政区的关系专责小组编:《基本法与宪法的关系(最后报告)》,1987,http://ebook.lib.hku.hk/bldho/articles/BL0765.pdf;香港基本法咨询委员会编:《中华人民共和国香港特别行政区基本法(草案)征求意见稿咨询报告(2)专题报告:基本法与中国宪法的关系》,1988,第3—10页,http://ebook.lib.hku.hk/bldho/articles/BL0212.pdf;香港基本法咨询委员会编:《中华人民共和国香港特别行政区基本法(草案)征求意见稿咨询报告(第五册)条文总报告》,1988,第41—43页,http://ebook.lib.hku.hk/bldho/articles/BL0216.pdf;香港基本法咨询委员会编:《中华人民共和国香港特别行政区基本法(草案)咨询报告(第三册)条文总报告》,1989,第27—28页,http://ebook.lib.hku.hk/bldho/pdf/049c.pdf#page=1。然而随着港澳相继回归,宪法作为主权象征的功能得以实现,港澳基本法的实施变为研究重心。直到2014年,随着香港宪制结构失衡问题愈发严重,中央政府明确指出“宪法和香港基本法共同构成香港的宪制基础”,学界又重新开始关注“在港澳问题上实施宪法”的命题。(4)近年来内地学界代表性的成果有:韩大元:《论〈宪法〉在〈香港特别行政区基本法〉制定过程中的作用——纪念〈香港特别行政区基本法〉实施20周年》,载《现代法学》2017年第5期,第3—10页;胡锦光:《宪法在特别行政区的适用问题研究》(未刊稿),全国人大常委会香港基本法委员会课题(项目编号:JBF201005)项目成果;郝铁川:《香港基本法争议问题评述》,中华书局(香港)2013年版,第1—11页;邹平学等:《香港基本法实践问题研究》,社会科学文献出版社2014年版,第58—121页;殷啸虎:《论宪法在特别行政区的适用》,载《法学》2010年第1期,第49—56页;程洁:《不对称治理格局下香港的宪制基础与宪法实施》,载《中国法律评论》2018年第5期,第179—186页;黄明涛:《论宪法在香港特别行政区的效力与适用》,载《法商研究》2018年第6期,第101—110页;曹旭东:《宪法在香港特别行政区的适用:理论回顾与实践反思》,载《政治与法律》2018年第1期,第79—89页;朱世海:《宪法与基本法关系新论:主体法与附属法》,载《浙江社会科学》2018年第4期,第36—45页;夏引业:《宪法在香港特别行政区的适用》,载《甘肃政法学院学报》2015年第5期,第27—42页。香港学界的代表性的成果有:陈弘毅:《一国两制下香港的法治探索》(增订版),中华书局(香港)2014年版,第8页;Raymond Wacks,One Country,Two Grundnormen?The Basic Law and The Basic Norm,in Raymond Wacks ed.,Hong Kong,China and 1997 Essays in Legal Theory,Hong Kong University Press,1993,p.151-183;Yash Ghai,Hong Kong’s New Constitutional Order:the Resumption of Chinese Sovereignty and the Basic Law (2nd edition),Hong Kong University Press,1999;Cora Chan,Reconceptualising the Relationship between the Mainland Chinese Legal System and the Hong Kong Legal System,6 Asian Journal of Comparative Law 1-30 (2011)。应指出,目前的研究成果对准确理解港澳宪制结构具有积极意义,但也存在进一步挖掘的空间。(5)对于这一问题更为全面的评述,参见邹平学、黎沛文、张晋邦:《我国基本法研究30年综述》,载中国宪法学研究会编:《中国宪法学三十年:1985—2015》,法律出版社2015年版,第269—357页。

具体而言,目前大多数讨论往往倾向于调用政治学和法学理论去分析“宪法为什么应该在港澳实施”的问题,但缺乏从实证角度系统梳理“宪法在港澳实施现状”的研究。(6)对此也有学者做出了探索与尝试,参见王振民、孙成:《香港法院适用中国宪法问题研究》,载《政治与法律》2014年第4期,第2—12页;孙成:《全国人大及其常委会针对香港问题实施宪法的实践——以33份规范性文件为样本》,载《北京社会科学》2019年第4期,第4—17页;王磊:《宪法与基本法司法适用的香港经验——基于香港终审法院判决的分析》,载《广东社会科学》2019年第3期,第210—224页。此外,现有研究关注的重点集中在香港一端,而对澳门关注不多,少数分析也只是在“宪法在香港实施研究”的延长线上结合澳门的情况进行一些细节性的调整。在基础理论层面,相关研究也并未脱离针对香港基本法研究所设置的话语体系。这种研究取向忽视了宪法在港澳实施过程中呈现的不同演化路径,未能展现宪法在两个特别行政区实施的全貌。

针对上述不足,本文选择“全国人大及其常委会针对港澳问题实施宪法的55份规范性文件”为样本,以“宪法在港澳如何实施——宪法在港澳实施有何异同——宪法在港澳实施异同的制度原因”为逻辑线索展开论述:首先从实证的角度,分析权力机关是如何在“一国两制”方针下,将一部社会主义宪法实施于实行资本主义制度的香港特别行政区与澳门特别行政区。这种对宪法实施现状的全景描述,将为后文展开理论分析奠定事实基础。其次,归纳权力机关在港澳实施宪法的特点,重点比较宪法在两地实施的异同。最后,引入功能主义的思维方式,(7)法律实施是规范法学的经典问题,但“中国宪法的特质”与“港澳特殊的宪制背景”都决定了纯粹的规范分析无法化解宪法在港澳实施所面对的困境。问题的复杂性要求多元方法的运用。当然,功能主义方法的引入不会也无法取代规范分析,它的目的在于提供一个更为宽广的理论背景,增强规范分析的解释力。参见郑智航:《比较法中功能主义进路的历史演进——一种学术史的考察》,载《比较法研究》2016年第3期,第1—14页。探究同一部宪法在同样施行“一国两制”的港澳的实施过程中,是如何从两地基本雷同的实施前提下发展出不同的演化路径,并以此追问背后的制度原因,从而为完善宪法在特别行政区的实施机制提供新的视角。

二、全国人大及其常委会针对港澳问题实施宪法的现状

全国人大及其常委会对宪法的实施,主要体现在其立法、做出法律解释及决定的过程中,其实施方式与其权力行使方式密切相关。据统计,到目前为止,全国人大及其常委会针对港澳问题曾先后通过了77份规范性文件(香港45份、澳门32份),经过梳理,其中有55份规范性文件涉及宪法实施问题(香港33份、澳门22份)。(8)本文数据采自“北大法宝法律法规数据库”(http://www.pkulaw.cn),检索方式为:以“香港”“澳门”为关键词,以“全国人大及其常委会”为发布主体,共检索出77份规范性文件,其中55份涉及宪法实施问题。被排除的规范性文件主要有两类:第一,完全是形式性和程序性的规范性文件;第二,完全是根据基本法做出的规范性文件。数据库最后访问时间为2019年10月28日。

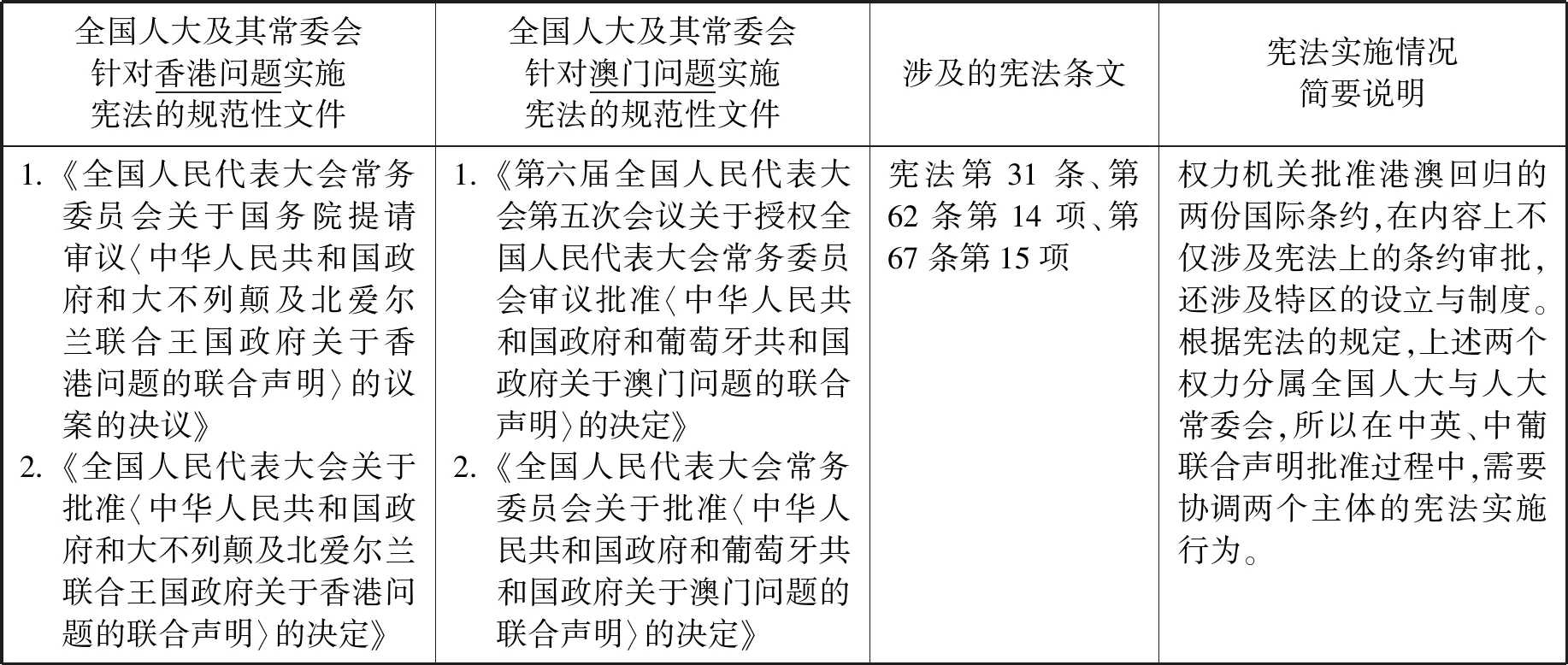

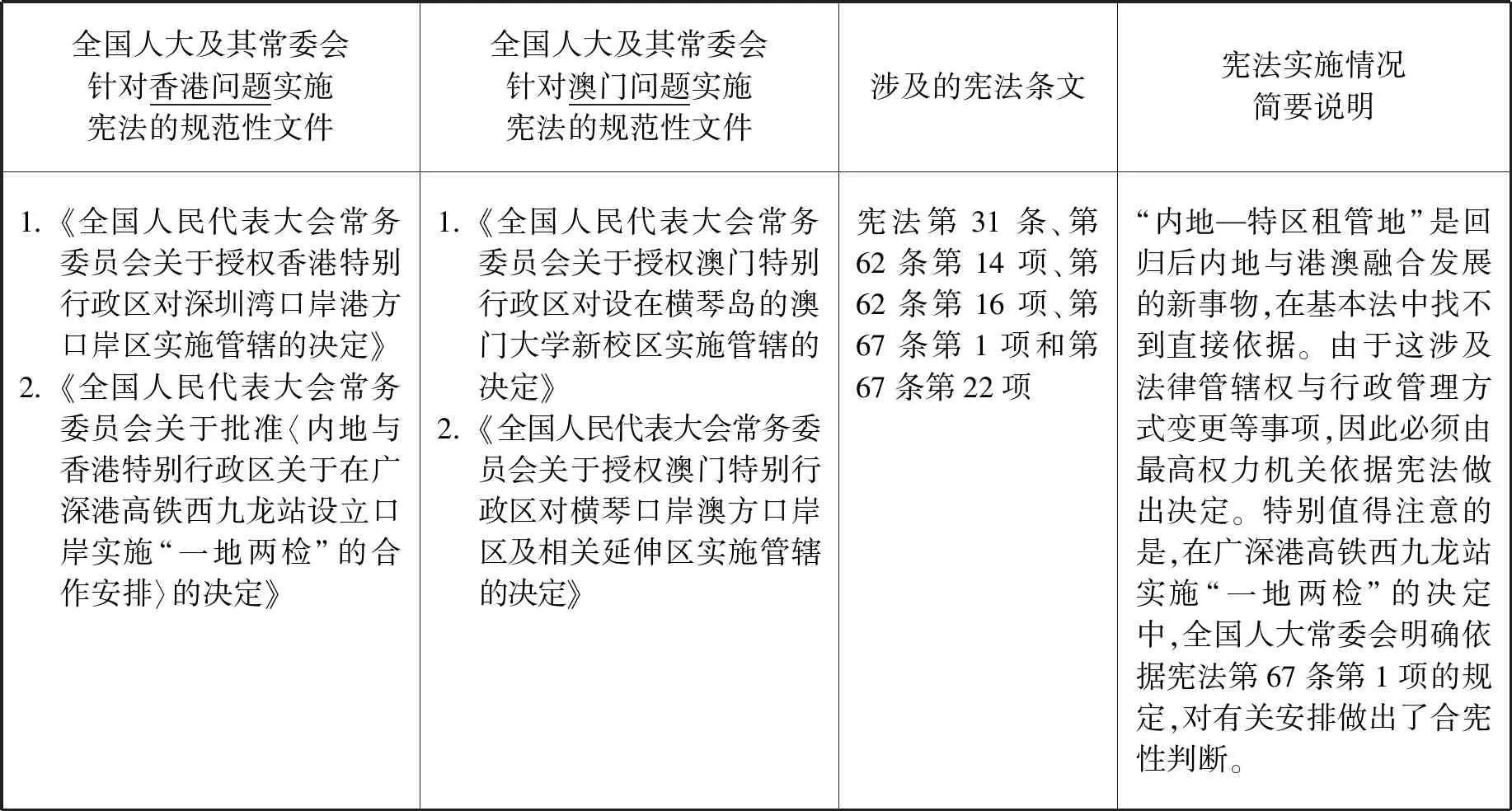

从实施方式看,这些规范性文件既包括比较明确的“标准式实施”,也包括作用有限的“联名式实施”(9)所谓联名式实施,指的是在文本制定依据上同时出现宪法、基本法或其他法律,宪法在其中所起的作用主要是为了加强结论的说服力。这种实施方式最为集中地体现在全国人大及其常委会做出的关于“港澳全国人大代表”的决定中,这些决定虽然也涉及宪法实施问题,但其最主要的依据在于基本法以及选举法第15条第3款(即“香港特别行政区、澳门特别行政区应选全国人民代表大会代表的名额和代表产生办法,由全国人民代表大会另行规定”)。,以及虽然未出现“宪法”二字、但从内容中可以反推出唯有对宪法权力加以运用,才能得出如此结论的“隐名式实施”。以所涉主题为线索,全国人大及其常委会针对港澳问题实施宪法的情形可以归纳为:(1) “解决港澳回归的国际条约批准”;(2) “创设港澳新宪制秩序”;(3) “处理港澳政制发展”;(4) “行使法律解释权”;(5) “决定‘内地—特区租管地’”;(6) “确定港澳全国人大代表的产生方式”共六类。为了直观地体现宪法在港澳实施情况,利于后文比较宪法在香港特别行政区和澳门特别行政区实施的异同,此处以表格的方式,将相关内容整理如下。

表1 全国人大及其常委会实施宪法“解决港澳回归的国际条约批准”

表2 全国人大及其常委会实施宪法“创设港澳新宪制秩序”

表3 全国人大及其常委会实施宪法“处理港澳政制发展”

表4 全国人大及其常委会实施宪法“行使法律解释权”

表5 全国人大及其常委会实施宪法“决定‘内地—特区租管地’”

表6 全国人大及其常委会实施宪法“确定港澳全国人大代表的产生方式”

三、全国人大及其常委会针对港澳问题实施宪法的比较

通过上述归纳,可以看出,相比宪法在内地的实施,权力机关针对港澳问题实施宪法更为积极,甚至出现了宪法审查这一重要实施方式。由此可见,讨论宪法在港澳的实施绝不是学术想象,而是真实存在的现实问题。完成对宪法实施现状的全景描述后,一个进阶性学术命题由此显现——宪法在内地与特别行政区的实施呈现出不同样态是当然之理,但是在港澳之间,宪法实施还会存在区别吗?这些异同各自表现在哪些方面?又呈现出何种特点?

(一) 权力机关在港澳实施宪法涉及的问题类别同中有异

从宪法实施涉及的问题类别看,全国人大及其常委会在针对港澳问题实施宪法的过程中既保持了一致性,也存在一定的差异度。有关港澳问题的宪法实施均可被归纳到六大类别中,这说明权力机关在处理港澳问题时,对于在何种事项上实施宪法,保持了一以贯之的逻辑,甚至在某些具体的规范性文件中会出现高度雷同的现象。例如通过对比全国人大实施宪法做出的“关于香港基本法的决定”与“关于澳门基本法的决定”不难发现,除了置换时间以及将“香港”替换为“澳门”外,二者的实体内容一字不差。

据统计,在全国人大及其常委会针对澳门问题实施宪法的22份规范性文件之中,共有10份表现出“复制”香港相关规范性文件的现象,占比45%。如果将文字标准放宽,再囊括一些核心内涵未变、表述略有微调的情况,这一比例会更高。上述现象需要结合权力机关针对港澳问题实施宪法所欲实现的制度目标加以理解。

除了上述一致性外,二者之间也客观存在着差异。细化到问题类别上,这种差异主要体现在“实施宪法处理政制发展问题”与“实施宪法行使法律解释权”两大类别中。凡是针对香港政制和法律争议实施宪法的情况,基本上没有在澳门问题上重现。显然,这与港澳两地回归前后面对的主要社会问题密切相关。在香港的回归过渡期内,中英双方曾就“彭定康政改”产生过激烈争执,最终导致中英双方协议的最后一届立法局议员可过渡为香港特别行政区第一届立法会议员的“直通车”计划被废止,中央不得不“另起炉灶”,成立香港特别行政区临时立法会。香港回归初期,虽然相关情况有所缓和,但随着“政制发展议题”发酵,香港社会围绕“央地关系”的各种法政争议层出不穷,近年来甚至衍生出“国家认同危机”与“违法暴力抗争”。在这种环境下,宪法实施作为中央对港管治权的落地方式,自然集中在“政制发展”与“人大释法”上。与之相较,经济发展与社会稳定始终是澳门社会关注的重心,其“社团社会”的特点也与澳门政治体制中“均衡参与、循序渐进”的精神高度契合,因此宪法在澳门的实施重点也就与香港有所不同。可以预见,二者在未来的差异会越发明显。

(二) 权力机关在港澳实施宪法的方式存在交替优化现象

从宪法实施方式看,全国人大及其常委会在港澳实施宪法的过程中,会不断根据各方反馈的情况调整实施宪法的方式。若香港实践在前,有关反馈意见会被吸纳到后续澳门相关实践中,反之亦然。由此可见,权力机关在实施宪法的方式上存在一种交替优化现象。

例如,批准《中英联合声明》的行为既涉及全国人大决定特区设立与制度的权力,又关涉全国人大常委会的条约审批权,因此关键的问题即为在批准过程中协调两个主体的宪法实施行为。最终,权力机关采取“一揽子解决”的办法来批准《中英联合声明》:全国人大常委会主动放弃条约批准权,交由全国人大实施宪法第31条、第62条第14项和第67条第15项。显然,从“维持规范体系内部的协调性”(10)从维持规范体系内部的协调性来看,由全国人大直接批准《中英联合声明》,会与宪法第67条第15项的规定相抵触。进一步而言,如此决定还导致当时发布的签发批准《中英联合声明》的主席令(由时任国家主席李先念签发的第25号主席令)与宪法第81条发生冲突。与“理顺全国人大与全国人大常委会的职权关系”(11)从理论的解释力来看,较之于“内部分权说”,以“宪法授权说”来理解全国人大和全国人大常委会的职权关系更符合立宪主义理念。参见秦强:《论全国人大与全国人大常委会的职权关系》,载《人大研究》2010年第12期,第12—19页。的角度看,上述路径并非最佳方案。事后,全国人大及其常委会也认识到《中英联合声明》在批准程序上存在不周延之处。因此,在批准涉及澳门回归的《中华人民共和国政府和葡萄牙共和国政府关于澳门问题的联合声明》(以下简称《中葡联合声明》)时就调整了解决路径:先由全国人大根据宪法第31条和第62条第14项的规定,审议协议中涉及特别行政区设立和制度的实质性内容并做出决定,之后再交由全国人大常委会根据宪法第67条第15项的规定批准《中葡联合声明》。如此便兼顾了《中葡联合声明》的特殊性与宪法的既有规定。

进一步而言,在某些特定的问题上,上述对宪法实施方式的优化甚至不是一次性的,而是会根据各方反馈持续交替累加。这一点在“实施宪法决定内地—特区租管地”(12)“内地—特区租管地”是根据董皞教授早先提出的“特区租管地”演化而来的概念。董教授在2015年提出上述概念时,只存在港澳租借内地土地的情形,但在2018年,“西九龙高铁站内地口岸区”的出现意味着内地也可以反过来租借香港的土地。因应新的情况,本文提出“内地—特区租管地”用以描述此类问题。参见董皞:《特区租管地:一种区域合作法律制度创新模式》,载《中国法学》2015年第1期,第152—168页。上体现得较为充分。按照成立的时间顺序,目前我国存在五块公认的“内地—特区租管地”,分别是:(1) “澳门拱北新边检大楼”;(2) “深圳湾口岸香港管辖区”;(3) “横琴岛澳门大学新校区”;(4) “西九龙高铁站内地口岸区”以及(5) “横琴口岸澳方口岸区及相关延伸区”。

具体来看,2001年,“澳门拱北新边检大楼”所属土地由珠海租赁给澳门时,全国人大及其常委会并未出场,而是由国务院通过《关于广东省珠海市和澳门特别行政区交界有关地段管辖问题的批复》的方式加以确定。由于“内地—特区租管地”涉及“一国两制”下法律管辖权的变动属于国家最高权力机关根据宪法才能决定的事宜,因此由国务院以批复方式处理存在“合宪性”疑虑。

因此,在2006年设立“深圳湾口岸港方口岸区”时,全国人大常委会通过《关于授权香港特别行政区对深圳湾口岸港方口岸区实施管辖的决定》,依据宪法明确“租管地”的法律管辖,实现了法律效果与社会效果的有机统一。在此基础上,全国人大常委会又相继实施宪法做出《关于授权澳门特别行政区对设在横琴岛的澳门大学新校区实施管辖的决定》与《关于授权澳门特别行政区对横琴口岸澳方口岸区及相关延伸区实施管辖的决定》,将原属于珠海管辖的横琴岛部分土地以租赁形式交给澳门管辖,以解决澳门土地不足所导致的发展困境。这些举措是“一国两制”下两地共进双赢的典范。

依据上述经验,全国人大常委会在2017年做出了《关于批准〈内地与香港特别行政区关于在广深港高铁西九龙站设立口岸实施“一地两检”的合作安排〉的决定》(以下简称《决定》)。与以往“租管地”都是内地将土地租给特别行政区不同,这次是将原属于香港的一块土地租赁给内地,“内地—特区租管地”的完整形态得以体现。此外,与以往宪法在涉及“租管地”问题上均以“隐名式”的路径加以实施不同,此次《决定》的正文直接点明了其宪法依据。更为关键的是,全国人大常委会少有地动用宪法第67条第1项的规定,对“一地两检”的合作安排做出了合宪性判断。这份决定所蕴含的宪制意涵,对于完善“一国两制”具有深远影响。

(三) 港澳两地法院对权力机关宪法实施采取不同立场

回归后,澳门各级法院仅仅在两份判决中引用过“全国人大及其常委会有关宪法实施的规范性文件”(13)统计所使用的数据库是澳门法院官网的“裁判书检索程序”(http://www.court.gov.mo/zh/subpage/researchjudgments),法院类别选择“所有”,最后检索时间为:2019年11月1日。需要说明,由于澳门法院部分判决只有葡萄牙文版本,所以以上检索的样本只涉及中文判决。此外,虽然澳门基本法也是全国人大针对澳门问题依据宪法第31条做出的规范性文件,但为了避免歧义,上述统计不包括涉及澳门基本法的案件。。一份判决引用了《全国人民代表大会关于设立中华人民共和国澳门特别行政区的决定》,用以说明澳门的管辖范围(案件编号:62/2013),另一份判决则引用了《全国人民代表大会常务委员会关于〈中华人民共和国国籍法〉在澳门特别行政区实施的几个问题的解释》,用以解释中国国籍的丧失问题(案件编号:552/2018)。两份判决对有关决定的引用只限于说明事实,并没有对有关决定在澳门的效力展开讨论。在这种背景下,全国人大及其常委会与澳门法院在这个问题上的互动也就无从谈起。

与之相较,香港法院在这个问题上则活跃得多。在上述六类涉及宪法实施的情形中,除了有关“港区人大代表产生方式”的规范性文件香港法院引用不多外,其他类型的规范性文件均被引用并讨论过,有的甚至引起了较大的学术争论。例如在1999年“人大释法”(14)1999年“人大释法”是为了解决香港终审法院吴嘉玲案判词引发的问题。Ng Ka Ling and Another v. The Director of Immigration,FACV 14/1998,para.62.出台后,香港终审法院虽然表示接受“人大释法”的效力,但在随后发布的补充判决中又暗示“全国人大及其常委会的行为是否依据基本法条文与程序做出,属于香港法院的判断范围”(15)Ng Ka Ling and Another v. The Director of Immigration,FACV 14/1998,para.6.(1999年2月16日的补充判词)。这种模糊的态度在日后“刘港榕案”与“庄丰源案”中得以充分体现——前者指出“人大释法”对香港法院的效力是毫无疑问的,(16)Lau Kong Yung and Others v. The Director of Immigration,FACV 11/1999.后者则依据普通法中“裁判理由与附带意见”的二分法,对“人大释法”的内容予以剪裁,最终滋生出困扰香港社会并导致内地与香港关系紧张的“双非儿童”问题。(17)The Director of Immigration v. Chong Fung-Yuen,FACV 26/2000.

相对于香港基本法中已经明文规定的“人大释法”,应当如何在香港法律体系中安置“人大决定”,则引起更大争议。(18)实际上,面对形态各异的“人大决定”,即使内地学术界也未形成统一看法,主要原因在于,“全国人大及其常委会决定”的形态十分多样,有的属于狭义的法律,有的只能算作规范性文件,且判断标准也无统一认识。对此问题代表性的论文有孙莹:《论人大重大事项决定权的双重属性》,载《政治与法律》2019年第2期,第25—38页;陈鹏:《全国人大常委会“抽象法命题”的性质与适用》,载《现代法学》2016年第1期,第63—73页;金梦:《立法性决定的界定与效力》,载《中国法学》2018年第3期,第150—166页。在“西九龙高铁站‘一地两检’”司法审查诉讼中,双方立场针锋相对:一方认为,全国人大常委会的决定是行使宪法和法律授予其职权的一种方式,全国人大常委会的决定对内地和香港的政权机关均具有普遍约束力。但另一方则指出,尽管全国人大常委会可以发布决定的方式行使职权,但其是否约束香港政权机关,则取决于该决定是否符合香港基本法确立的制度,凡是游离于香港基本法框架之外的人大决定,均不构成香港法律的正式组成部分,在香港不具有约束力。

最终,香港法院采取了现实主义路径加以处理:一方面,在最终结论上与全国人大常委会的决定保持一致,没有推翻“有关西九龙‘一地两检’的本地立法”,避免了“宪制危机”的产生。但另一方面,法院在具体的论证中却仅仅将“全国人大常委会的决定”视为有助于法院理解基本法真实含义的事后材料,虽然重要但需要审慎加以使用,且并未对“人大决定”在香港法体系中的地位及其普遍约束力予以确认。(19)Leung Chung Hang,Sixtus v. President of Legislative Counsel,HCAL 1160/2018,para.53-62.

从“人大释法”问题演进的经验看,“人大决定”争议的明朗化,还有待于在未来合适的案件中由香港法院与全国人大及其常委会进行进一步博弈。对比港澳两地司法机关在此问题上的不同立场,可以发现,这种博弈的存在决定了宪法在香港的实施,较之于澳门,会长期处于一个富有争议的状态。

四、全国人大及其常委会针对港澳问题实施宪法的制度逻辑

学术研究不应止步于对制度现状进行描述,而应扩展视野,挖掘推动制度演化的要素并提升对制度规范的理解力与解释力。如此,制度的批判与完善才有落地的可能。具体到本文主题,在完成对宪法在港澳实施样本的归纳与比较后,便需面对逻辑上无法回避的追问:权力机关在港澳实施宪法的实践从最初的高度雷同到目前出现不同的演化路径,其中的原因是什么?宽泛地看,这必然与港澳政治生态和社会环境等诸多因素相关,但本文只将目光聚焦在法律制度层面,并引入功能主义的思维方式,通过“制度的预设目标”来解释宪法在港澳初始的实施形态高度雷同的原因,之后再引入“制度演化要素”,探析宪法在港澳的实施为何会日渐呈现“本是同根生,路径却不同”的现象。

(一) 不变:权力主体创设“宪法在港澳实施制度”的原初目标

2014年,《“一国两制”在香港特别行政区的实践》白皮书提出“宪法和基本法共同构成香港的宪制基础”,这与以往在涉港宪制问题上“只强调基本法”的论述相比有所变化。(20)回顾从1997年到2019年历届政府工作报告中涉及港澳的段落,在1997至2008年间(2000年除外)均使用了“认真执行基本法”“全面贯彻落实基本法”或“严格按照基本法办事”等用语。在2009年至2013年间,相关表述被取消,2014年又恢复使用,但其内容被微调为“全面准确落实基本法”。2015年出现较为明显的变化,使用了“严格依照宪法和基本法办事”的表述,并一直持续至今。统计所使用的文本来自中央人民政府官方网站,http://www.gov.cn/index.htm,2019年11月1日访问。对于这一调整,港澳社会高度关注。香港部分人士将其误读为“‘一国两制’政策要变”“宪法要取代基本法”。(21)参见明报专讯:《政协报告对港首提严格依据宪法办事》,载《明报》2016年3月4日;明报专讯:《总理报告首提“依宪法办事”》,载《明报》2015年3月6日。与之相比,澳门社会虽然总体上秉持积极态度,但对于宪法在澳门实施的方法和路径,也存在着各种疑惑。这些误解和疑虑的出现,说明港澳社会对于“权力主体创设宪法在港澳实施制度的原初目标”的认识不足。

将视角拉回20世纪80年代,在香港基本法起草的过程中,对该问题就已进行过充分讨论。从目前收集到的档案材料看,1986年,香港基本法起草委员会秘书处在草拟《基本法结构草案讨论稿》的过程中,香港各界特别是法律界人士对宪法在香港的地位以及未来宪法和基本法的关系提出了很多疑问。(22)参见中华人民共和国香港特别行政区基本法起草委员会秘书处编:《香港各界人士对〈基本法〉结构等问题的意见汇集》,1986,第26—28页,http://ebook.lib.hku.hk/bldho/articles/BL0015.pdf。为了解决这个问题,当时的“基本法起草委员会中央与香港特别行政区关系专题小组”经过研究,向起草委员会提交了《中国宪法和其他法律在香港特别行政区内适用问题专题报告》,其中指出:“宪法作为一个整体肯定对香港有效,但鉴于‘一国两制’原则,宪法中某些社会制度及政策的条文不能于香港实施,应以基本法的规定为准。当然,考虑到基本法的法律位阶,不宜在其中对哪些宪法条文不在香港实施做出具体罗列。”因此,决定通过“正面肯定香港的法律体系和具体制度均以基本法为依据”的方式,间接说明宪法与基本法在香港各自的作用。(23)参见《中央与香港特别行政区的关系专题小组工作报告》,载中华人民共和国香港特别行政区基本法起草委员会秘书处编:《中华人民共和国香港特别行政区基本法起草委员会第三次全体会议文件汇编》,1986,第8—21页,http://ebook.lib.hku.hk/bldho/pdf/014.pdf#page=150。起草委员会正是根据上述建议草拟了现行基本法第11条。

对于香港基本法起草委员会的方案,香港法律界原则上表示赞同,但仍然对基本法本身能否承载上述“宪法判断”存有疑虑。为此,他们先后向起草委员会提交了《基本法与宪法的关系最终报告》(24)参见香港基本法咨询委员会中央与特别行政区的关系专责小组编:《基本法与宪法的关系(最后报告)》,1987,http://ebook.lib.hku.hk/bldho/articles/BL0765.pdf。与《基本法与中国宪法及〈中英联合声明〉的关系专题报告》。(25)参见香港基本法咨询委员会编:《中华人民共和国香港特别行政区基本法(草案)征求意见稿 咨询报告(2) 专题报告:基本法与中国宪法的关系》,1988,第3—10页,http://ebook.lib.hku.hk/bldho/articles/BL0212.pdf。在这些文件中,他们希望在香港基本法(草案)的最终版本中,可以清楚阐明宪法与基本法的关系,并具体罗列可以在香港实施的宪法条文。虽然这些意见最终没有被采纳,但考虑到香港社会对此问题的确存在各种疑虑,全国人大破例在通过基本法的同时,专门依据宪法做出了《关于中华人民共和国香港特别行政区基本法的决定》,其要旨在于讲明:宪法在香港宪制结构中重点发挥主权宣示的作用,而香港日常法律体系的建构,包括港人基本权利的保障,则主要通过香港基本法来处理。此后在起草澳门基本法的过程中,上述方案得到了沿袭。

如果审视全国人大及其常委会针对港澳问题实施宪法做出的55份规范文件,会发现上述预设的制度目标始终起着指导作用,但在港澳表现形式则有所区别。对于澳门而言,宪法的实施一直忠实地遵循着基本法起草者当时预想的制度目标。香港的情况则较为复杂,尤其是回归后香港内部矛盾逐渐爆发,在诸多复杂因素的共同作用下,宪法不得不一再出场,解决当年并未预想到的各种新情况、新问题。由于争议性问题层出不穷,模糊了香港各界对原初制度设计目标的认知,以至于出现了所谓“中央强调宪法,意味着‘一国两制’政策要变”等误解。

从这个角度看,宪法在澳门实施的“原旨主义”呈现,有利于向港澳社会昭示,宪法在港澳的实施制度具有特定目标,它的重点在于处理“涉及主权(中央管治权)行使”以及“中央与特别行政区关系的事项”,宪法无意介入“港澳具体的行政管理”与“港澳居民的基本权利保护”等纯粹本地的社会事务,宪法更从未试图取代基本法。较之于澳门,宪法在香港之所以更为频繁地出场,不是因为中央改变了“一国两制”方针,恰恰相反,中央正是为了保证“一国两制”在香港的实践不走样、不变形,才在各种涉及“主权(中央管治权)”与“央地关系”的情形下实施宪法。

(二) 变化:决定宪法在港澳实施路径演化的制度要素

如果说宪法在港澳实施情况的一致性反映了权力主体在特别行政区实施宪法所欲实现的原初目的,那么宪法在港澳实施的差异,则说明还存在其他某种制度性因素,导致宪法在两地实施的过程中呈现出不同的演化路径。在探寻这种制度要素时,既离不开对“港澳宪制结构”的静态分析,也需要对“港澳基本法审查实践”进行动态观察。

从宪法原理看,在一个常态的宪制结构内部,各种规范并非是随意组织起来的,而是呈现为一个以宪法为顶点的金字塔形态。(26)凯尔森曾提出“法律位阶结构理论”对其加以论述,参见[奥] 凯尔森:《法与国家的一般理论》,沈宗灵译,商务印书馆2013年版,第193—194页。在这套规范结构背后,实际上对应着层级分明的政治权力结构。上下级规范之间的服从关系,同时也彰显着不同政治权力之间的隶属关系。如果能够通过适当的机制,保证规范的外在形式以及内在价值都与该规范体系的顶点——宪法保持统一,则不仅意味着金字塔型法体系的统一可以实现,而且意味着规范体系背后政治权力之间的隶属关系也将得到明确。此时,宪制结构就会体现出“向心效应”。相反,如果一套宪制秩序中存在两套基本规范,在法效力上具有多重判准,则不仅无助于一国金字塔型宪制结构的建立,而且也会对规范背后不同层级的政治权力关系产生负面作用。在此种情况下,宪制结构就会呈现“离心效应”(27)宪制结构的“离心效应”概念,源于包刚升博士所著的《民主崩溃的政治学》一书的启发。该书在论证为何有些民主政体会崩溃的问题时,提出了“离心型政体”的概念,并从“中央与地方的关系”“选举制度”以及“行政与立法关系”三个角度对“离心型政体”的特征进行了分析。在阅读中,笔者依照其逻辑进行推演,认为宪制结构也应存在“离心型”与“向心型”之分。参见包刚升:《民主崩溃的政治学》,商务印书馆2015年版,第107—148页。。

以此观察在“一国两制”方针下两个特别行政区新旧宪制秩序的转轨,可以发现,这一转轨过程均不是由宪法独自完成,而是宪法与两部基本法结合起来方能实现的。换句话说,宪法与基本法共同成为港澳的宪制基础。这一制度事实决定了港澳存在一种“复合式的宪制结构”。(28)如何从学理上描述香港的宪制结构,目前两地学界并无共识。对此,回归前香港学者雷蒙德·瓦克斯(Raymond Wacks)曾追问:一个国家能够具有两个“基本规范”吗?Raymond Wacks,supra note 〔4〕,at 151-183.香港回归后,香港大学陈秀慧副教授提出应借鉴欧盟法律体系所形成的多元主义法理论来解释香港宪制结构内部的互动关系。Cora Chan,supra note 〔4〕,at 1-30.而内地学界虽然提出了“宪法和基本法共同构成香港的宪制基础”这一论述,但对于“为何要共同”以及“如何来共同”等问题并未深入展开。笔者曾提出“复合式”的概念来论述香港宪制结构的渊源、特点及运行规律。参见孙成:《香港复合式宪制结构研究》,载《江汉大学学报(社会科学版)》2019年第3期,第25—35页。应指出,这种特殊宪制结构的确为港澳顺利回归降低了政治成本,但其内部潜在的张力却也同时提升了回归后中央政府对港澳的管治成本。

具体而言,基本法的效力虽然可以回溯到宪法,但港澳的普通立法却不以“是否符合宪法”为效力判准。受此影响,这套规范体系背后的政治权力隶属关系也显然无法呈现出金字塔型的常态结构,并进而决定港澳宪制结构先天具有“离心基因”。当然,这种潜藏在宪制结构内部的离心性究竟会对港澳治理产生何种负面影响,则取决于港澳当地采取何种态度来抑制该宪制结构的离心性。显然,从回归后的情况看,港澳两地对此的立场并不相同,也正是这种差异,致使宪法在港澳的实施呈现出不同的演化路径。在香港,回归后香港法院利用“基本法审查权”,在判例中不断推动基本法的“宪法化”,不仅没有及时纠正香港社会中存在的“中国宪法是内地宪法,香港基本法是香港宪法”的认识,甚至令其有逐步坐大的趋势,由此导致香港宪制结构的离心效应越发严重。

与之相比,澳门终审法院虽然也通过判决确立了“基本法审查制度”,但其始终对于该项制度的“分际”有着明确认识,“宪法与基本法”之间的平衡在澳门没有被破坏,澳门宪制结构内部天然潜藏的“离心基因”也由此得以抑制。

第一,与香港终审法院相比,澳门终审法院相当谨慎地确立了“基本法审查制度”,且始终注意到澳门的宪制地位与澳门基本法的法律位阶。在澳门回归后最重要的基本法案件(第28/2006号)中,澳门终审法院指出,澳门特别行政区不是一个国家,《澳门基本法》也不是一部正式的宪法,但是《澳门基本法》中包含着宪法某些形式上的特点。尽管《澳门基本法》没有特别授予法院“对那些位阶较低的、载于法律、行政法规或其他规范性文件中的违反《基本法》的法律规范做出审理”的权力,但是,如果对《澳门基本法》第11条第2款、第19条第2款和第143条进行体系解释,可以得出澳门特区法院有这样一项权力的结论。(29)澳门特别行政区终审法院裁判,案件编号:28/2006,第28—29页。应该指出,在拥有终审权和基本法解释权的背景下,港澳法院行使基本法审查权的欲望或许是“权力扩张效应”的必然,(30)需要指出,学术界对于港澳特区法院是否具有基本法审查权还有争论,香港方面讨论较多,澳门这边其实更加复杂。澳门法院在跨越回归前后的1/2000号判决中确认,澳门基本法框架中不存在法院的违宪审查权/违反基本法审查权,参见澳门特别行政区终审法院裁判,案件编号:1/2000。该案案情是:上诉人因不服澳门高等法院于1999年3月10日做出的裁判,向葡萄牙宪法法院申请宪法性诉讼。根据1999年12月20日生效的澳门《司法组织纲要法》,此类宪法性诉讼案件程序在澳门回归后被依法终止。上诉人据此请求澳门终审法院重审该案,其意见书陈述:“由于澳门最高层次的法律——《澳门组织章程》/《基本法》——在时间上出现交替,看来难以认为不给予被告机会来质疑一个同时违反旧有的组织章程和基本法的法律规范效力。认为终止要求因所适用的规范违反宪法而宣告其违宪的程序后,应(重)开新的上诉程序以便根据基本法审查所适用法律规范的效力。”对此,澳门终审法院审理认为,由于澳门法院在过去并未获得类似的合法性审查权力,且回归后“法律亦没有规定审查法律规范有否违反基本法的特别上诉途径”,因此最终判决终止该案的上诉程序。不难发现,这实际上是贯彻行政诉讼正当程序原则和法律程序溯及既往原则的体现。随后,澳门法院在22/2005号判决中重申了这一立场。但在28/2006号判决中,澳门法院又指出其有权对案件涉及的法律规范依据基本法进行“附带性审查”。本文的观点是,尽管港澳法院在行使基本法审查权的态度上并不相同,且澳门法院更倾向于把基本法审查权的行使范围限制在行政诉讼层面,但港澳法院行使基本法审查权已经成为“制度事实”。对此,研究的关注点或许应该集中于这种基本法审查制度与全国人大常委会的备案审查制度的衔接,以及如何避免这种审查对港澳宪制结构造成负面影响。但在处理平衡中央管治权与特区自治权的问题上,港澳两地却做出了不同的选择。这固然与两地法律制度的客观差异有关,但不可否认的是,港澳法院秉持的不同价值立场也起着重要作用,(31)关于这一问题的详细分析,参见陈弘毅、罗沛然、杨晓楠:《香港及澳门特别行政区法院合宪性司法审查与比例原则适用之比较研究》,载《港澳研究》2017年第1期,第37—38页。并最终呈现出不同的制度效果。

第二,澳门终审法院始终关注判决效果对内是否会冲击“行政主导体制”,对外是否符合特别行政区的宪制地位。据统计,截至2019年11月,澳门终审法院共做出涉及基本法的中文判决62份。(32)本文检索使用的是澳门法院的官网裁判书检索程序(http://www.court.gov.mo/zh/subpage/researchjudgments),检索方法:“法院类别:终审法院”,摘要包括“基本法”,最后检索时间为2019年11月4日。当然,不同的学者由于标准不一,因而认定的涉及基本法的判决数量也有所区别。参见杨晓楠:《澳门基本法的司法适用研究——与香港基本法司法适用的比较》,载《港澳研究》2015年第2期,第51—52页;蒋朝阳:《澳门基本法的司法适用》,载《国家检察官学院学报》2015年第2期,第62页。从内容上看,涉及土地权利的14份,涉及诉讼权利的4份,涉及退休福利的28份,涉及居留权的3份,涉及集会游行示威的3份,涉及平等原则的5份,涉及抽象的法理问题如基本权利、法律位阶的4份。判决重点集中在比较纯粹的“本地社会民生事务”,部分涉及特区政府体制(如独立行政法规的位阶)的案件,(33)澳门行政法规争议是澳门基本法的核心问题,较为全面的梳理参见郭丽莎:《关于澳门特别行政区行政法规的几个争议问题》,载刘诚主编:《立法评论》第3卷第1辑,中国法制出版社2019年版,第89—106页。澳门终审法院采取了司法谦抑主义的价值立场,兼顾了澳门政治体制中行政主导的特点。

值得注意的是,即使案件本身只涉及澳门居民的个人权利,但如果判决会产生与特别行政区宪制地位不符的外溢后果,澳门终审法院也会秉持谨慎的立场。比如,2019年9月,在香港“修例风波”愈演愈烈之时,有澳门居民试图举行集会“指责香港警方滥用暴力”,澳门政府以有关集会和示威的目的违反法律为由予以禁止,随即引发司法诉讼。澳门终审法院在判决中指出,根据基本法的规定,澳门特别行政区不能干预香港特别行政区的内部事务,更不能侵犯中央依据宪法和基本法所享有的权力,这是澳门特别行政区的基本宪制原则。在本案中,集会主办方的诉求没有事实依据,因而相对于集会与示威权,维护上述宪制原则具有更为重要的法律利益。(34)参见澳门特别行政区终审法院裁判,案件编号:94/2019,第16—20页。类似的判决还体现在澳门法院关于“公投问题”的判决中,参见澳门特别行政区终审法院裁判,案件编号:100/2004。

综上可知,宪法在港澳实施的差异与港澳复合式宪制结构“离心效应的不同表现”存在制度性联系。澳门法院克制立场的选择,使得宪法与澳门基本法之间的关系始终处于平衡状态,澳门宪制结构内部天然存在的“离心基因”得到了较好抑制。在此种情况下,中央政府愿意信任澳门能够处理好自身的各种争议,也乐意严守宪法实施制度的设计初衷,将宪法在澳门的实施严格限制在涉及“主权”的范围内,将本地具体法律问题放手交由澳门基本法予以处理。

与之相较,香港法院在司法审查实践中则采取了积极主义的立场,一方面大力推动香港基本法的“普通法化”和“宪法化”,另一方面柔性排斥“人大释法”和“人大决定”在香港的法律效力,使得香港宪制结构离心效应越发明显。在此种背景下,中央政府为了避免香港宪制结构彻底失衡,危及“一国两制”存续的政治前提,不得不多次通过直接实施宪法来处理香港重大的政治和法律争议。宪法在港澳的实施制度呈现出不同演化路径的制度性原因即在于此。

五、结 语

化解宪法在港澳的实施争议需要兼顾三方面的因素。首先,作为一个宪法理论问题,对其分析不能游离于法实施的一般原理,如果只突出宪法的政治意涵,不仅无法与港澳法律界形成有效对话,而且会增加港澳社会此前形成的误解与忧虑。其次,虽然宪法在港澳实施的具体方式与内地有所区别,但却拥有同一个实施主体——全国人大及其常委会。在路径依赖的作用下,宪法在港澳的实施需要同步考虑宪法在内地实施的整体语境。最后,由于奉行“一国两制”,宪法在港澳施行所面对的制度环境迥异于内地,因而宪法在港澳实施具体方式的构建必须具有相当的开放性与创新性。

目前宪法在港澳实施所呈现出来的形态,是在法理、政策、政治三者综合作用下的产物。面对这个“非常态的规范法学问题”,一方面当然要坚持规范分析的立场,但问题的复杂性也决定了有必要引入功能主义的思维方式,通过提炼宪法在特别行政区实施的制度逻辑,以加强对宪法规范的理解力与解释力。如此,不仅有利于扩展与深化对这个问题的认知维度,而且也利于在三地政治与法律制度各异的背景下,推动内地、香港、澳门三地学界进行理性对话,促进“宪法在港澳实施共识性理论”的形成。