翻译中的涵化之反思

2020-07-16王岫庐

王岫庐

內容摘要:涵化是跨文化研究中的重要课题之一。涵化理论主要研究移民思维、情感以及交流方式适应新文化的转型过程,近年来关于这一适应过程的描述和理解,出现了从单向线性到互动多维的转变和发展。翻译作为一项跨文化交际行为,直接见证了不同文化的相互接触、交流、融合乃至创新的过程。目前翻译研究将涵化等同于归化策略的观点,没有摆脱以单向线性的思维看待文化适应的陈旧模式。翻译研究者有必要吸收跨文化研究中新的洞见,推进对翻译中涵化现象的研究从方向到维度、从结果到过程、从现象描述到机理探讨的转变,从而对翻译中的文化接触与适应提供更为充分解释。

关键词:涵化;归化;翻译策略

Abstract: Acculturation is one of the most important areas of research in cross-cultural studies. While acculturation research focuses on the adaptation of immigrants mentality, emotions and ways of communication to the host culture, recent studies have revealed that this adaptation is not a one-way and linear process, but multi-dimensional and interactive. Translation, as cross-cultural communication activity, is itself a process of intercultural contact, exchange, integration and innovation. However, Translation Studies still tends to equate acculturation with domestication, reflecting an outmoded linear thinking of cultural adaptation. It is therefore necessary for researchers to take new insights from cross-cultural studies to work towards a more comprehensive explanation for acculturation-related issues in translation.

Key words: Acculturation; domestication;translation strategy

在当今全球化语境下,国家之间的政治、经济、文化交往日益密切,人们的跨文化交往活动也日益频繁。跨文化交流的参与者不可避免地会面对文化差异带来的压力和挑战,涵化(acculturation)目前已经成为跨文化研究中的一个热点。研究者们从不同的学科视角对涵化进行分析,这一概念的界定和理论建构已呈现出不少新的发展和变化。翻译作为不同民族之间沟通信息和思想的桥梁,直接见证了文化间的碰撞、摩擦、冲突、融合,涵化对于翻译活动有不可忽视的作用和影响。本文试图梳理目前涵化研究的发展脉络,从方向和维度两个方面思考涵化这一概念在翻译研究中的运用。

一、跨文化研究中的“涵化”

“涵化”是跨文化研究中广泛使用的一个术语,原先的英文是“acculturation”。值得一提的是,该词目前有不同的中文译法,常见的有濡化、涵化、文化涵化、涵化、文化融合、文化适应或文化变迁等①。这些五花八门的译名从某种程度上也反映了这一概念本身的复杂性和多义性。本文暂且采用目前翻译研究中最为通用的“涵化”这一译法。同时,为了避免对其过于简单化或格式化的理解,我们首先简要回顾跨文化研究中关于“涵化”的相关论述,重点梳理这个概念本身内涵和外延的演变。

1880年,美国民族事务局官员约翰·鲍威尔(John Wesley Powell)在关于美国本土语言变化的报告中,首次使用了“涵化”(acculturation)这个词。鲍威尔将涵化定义为“来自外来文化者模仿新文化中的行为所导致的心理变化”(转引自Rudmin24)。这一概念最初主要关注土著和少数族裔移民融入主流社会文化的个体心理调适过程,强调主流社会对移民的单向影响,认为个体会被主流文化所同化。当时美国社会对移民采用的“熔炉”(melting pot)政策,就体现了这种多少带有欧美种族中心主义的、单维度的涵化理论。

罗伯特·雷德菲尔德(Robert Redfield)等学者提出了到目前为止最广为接受的“涵化”定义:涵化是“由个体所组成,且具有不同文化的两个群体之间,发生持续、直接的文化接触,导致一方或双方原有文化模式发生变化的现象”(Redfield,et al. 149)。在此基础上,他们区分了“涵化”、“文化变化”( culture-change)以及“同化”(assimilation)这三个概念,指出涵化只是文化变化的一个方面,而同化则可以被视为是涵化的的一个阶段,在不同的群体和环境中,涵化也有可能体现为文化适应或文化抵抗(49-152)。 此后,心理学家的实证研究进一步证明,单向的同化并不是涵化的唯一结果,并且适应过程中的反作用力往往会导致交往中主客双方的变化(Graves 350)。

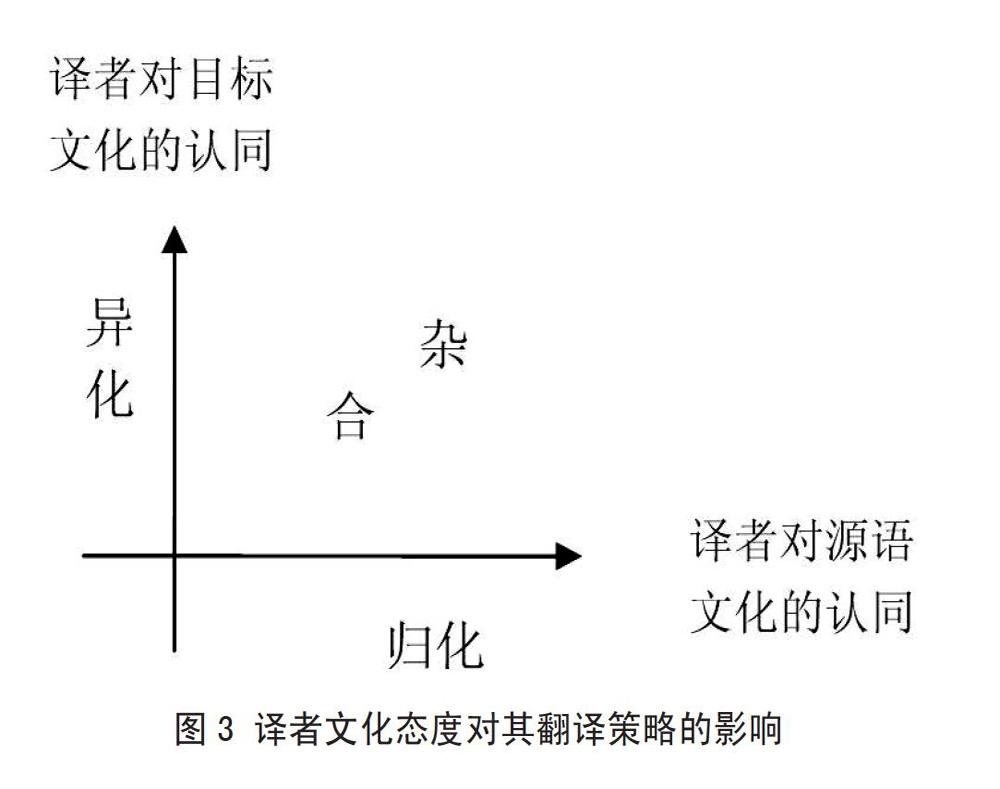

在涵化的理论从单维向双维的转变中,加拿大跨文化心理学家约翰·贝理(John Berry)提出的涵化模型(图1)影响最为深远。贝理认为个体对原居文化和客居文化的态度是两个相互独立的维度,对某种文化的高认同并不意味着对其他文化的认同就低。涵化者可以选择接受或拒绝客居文化,同时也可以选择保持或放弃原居文化身份。根据移民在保持传统文化身份以及与客居文化群体交往这两个维度上的不同表现,贝理将涵化策略归纳为四种:整合(integration)、同化(assimilation)、分离(separation)、以及边缘化(marginalization)(Berry, “Acculturation as varieties of adaptation” 9-25)。

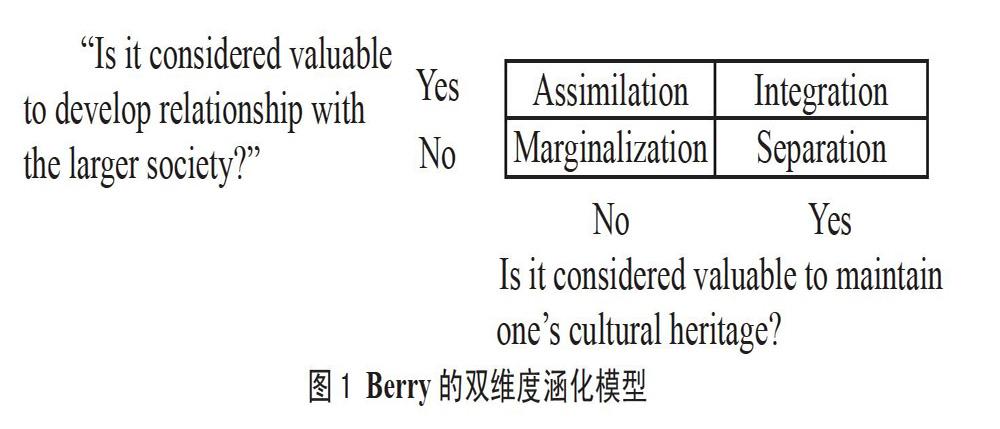

此后,贝理进一步发现主流文化群体在涵化过程中扮演的角色,也会影响涵化的过程。因此他在原先双维模型的基础上增加了第三个维度,即国家或主流群体对移民群体采取的态度。在涵化过程中,主流群体施加的涵化模式也被分为四种:与“整合”相对应的“多元文化”( multiculturalism)策略、与“同化”相对应的“熔炉”策略、与“分离”相对应的“隔离”(segregation)策略,以及与“边缘化”相对应的“排斥”(exclusion)策略(Berry, “Immigration, acculturation, and adaptation” 11)。在贝理研究的基础上,有学者提出交互式涵化模式(the Interactive Acculturation Model),进一步强调涵化过程中主客双方的相互影响和共同作用,并根据主流文化和移民群体采取的不同策略,推断出25种可能出现的涵化结果(图2)(Bourhis et al. 382)。

近年来,心理学研究的发展为理解涵化过程引入了更多变量。新西兰跨文化研究学者珂琳·沃德(Colleen Ward)根据ABC(Affect-Behavior-Cognition)分析模式,从情感层面的心理适应、行为层面的文化学习、认知层面的社会认同这三个维度去分析涵化过程(Ward 415)。西班牙心理学家玛丽索·纳瓦斯(Marisol Navas)等人(2005)注意到涵化现实策略和理想态度之间的差异,并根据文化的“硬核”(如价值观、社会家庭规范、荣誉观、两性关系等)和“外围”(如工作或消费理念等)对涵化领域进行细分,认为个体有可能在不同的领域选择切合实际的适应策略(Navas et al. 37)。这一关于细分涵化领域的假设在此后不少实证研究中得到了证实。跨文化研究者们对居住在荷兰的土耳其移民,以及对韩裔美国人的调查结果都表明,移民们在公共领域期望得到主流社会的接纳和承认,倾向于同化的适应策略;但在私人领域则愿意更多保留原居的文化身份(Arends-Tóth & van de Vijver 266; Lee et al. 296)。

在跨文化研究中到底应该采用单维、双维、还是多维框架的涵化理论,目前尚无定论,但存在一个基本共识:涵化是一个连续的、反复的转变过程,对于涵化的理解,没有单一的模式和心理规律,而应当采用多元的思考范式;涵化只有在参与各方的相互接触、相互协商中方可实现,因此关于涵化的理解和评估也应当深嵌于该交往活动的特定历史、政治和社会语境中。

二、涵化=归化

作为一项重要的跨文化交际活动,翻译不仅涉及语言间的转换,更是不同思想和文化交流的桥梁。文化间的差异及因此而带来的理解和沟通障碍,是翻译过程中不可避免会出现的问题。自八十年代翻译研究发生文化转向以来,学界对翻译中文化问题的关注日益突出,“涵化”也成为翻译研究中的一个重要话题。

在《译者的隐身》(1995)一书中,劳伦斯·韦努蒂(Lawrence Venuti)曾提出“归化” (domestication)和“异化”(foreignizing) 这两个对翻译研究产生重要影响的术语。其实和“归化”相比,“涵化”是韦努蒂更早提出的,也更乐意采用的说法(Bielsa & Bassnett 9)。韦努蒂将涵化理解为“对文化他者的归化,使他者能够被理解、被视为是熟悉的、甚至是相同的,完全嵌入目标语中流通的意识形态文化话语编码之中”(Venuti, “Genealogies” 127)。落实到实际翻译工作中,“涵化”就意味着要选择“流畅的翻译策略对异域文本进行归化处理”(Venuti, “Introduction” 5)。

在韦努蒂提出的归化/异化二元对立模式的影响下,翻译学界普遍将“涵化”理解为是译者根据目标语表达惯例、读者期待或社会规范,对译文进行相应处理,使之融入目标语文化的过程。巴斯奈特(Susan Bassnett)曾多次将“涵化”与“归化”作为同义词交替使用。她认为在科技、法律、新闻等文类的翻译中,为了减少目标读者和观众的理解障碍,涵化是必不可少的(Bassnett 127)。勒菲弗尔(André Lefevere)在关于布莱希特(Benolt Brecht)的戏剧作品在美国译介的个案研究中,将涵化看作是原作在赞助者、译者、评论者等人的共谋下,改头换面进入目标语文化并为之接受的过程(Lefevere 109-23)。戏剧翻译理论家阿托宁(Sirkku Aaltonen)也将涵化看作是对他者文化之“异”的弱化,在这个过程中,译者需要“对不熟悉的‘现实进行改写,让熟悉和不熟悉之间的界限变得模糊,使得文化的相融成为可能”(Aaltonen 55)。

在强调文化差异和和价值多元的现代社会里,这一企图以自己的话语方式去涵盖他者文化、将差异消融于事先预想的相似性之中的做法,受到了一些学者的质疑和批判。例如,拉希亚尼(Raja Lahiani)在研究阿拉伯《悬诗》(Al-Mu`allaqat)的英译和法译的时候,得出了“涵化就是归化;其结果就是同化”(Lahiani 114)的结论,认为翻译中的涵化实际上就是弱小民族文化身份被主流文化吞噬的过程。

值得注意的是,将涵化等同于遮蔽、过滤乃至篡改他者异质性的翻译策略的看法,其背后的预设是对涵化直线的、单向的理解。这一在翻译研究中相当盛行的观点,似乎并没有考虑到涵化理论过去几十年发生的从单维向双维、乃至多维的转变。2011出版的《中国译学大辞典》对涵化的定义依然是“指某一群体或个人的语言、文化、价值观因与另一文化相接触而发生顺向变化”(方梦之302)。如果说,跨文化研究的学者们早已看到,最初将“涵化”等同于“同化”的觀点已经不能够充分描述目前多元文化互动的现实;在翻译研究中,目前将“涵化”等同于“归化”的看法也未免显得过于简单片面。

作为跨文化交流的重要方式和工具,翻译的本质是为了跨越文化障碍并促进文化交流,这个过程需要涵化,但涵化并非意味着对文化异质的消除。相反,文化异质的存在往往正是翻译背后的动因。在翻译中,即便源语和目标语文化的权力或地位并非平等,它们之间的文化交流依然始终是一种双向、互动的状态。因此,翻译中的涵化不应该被简单理解为是向目标语文化趋同的归化过程。我们完全可以借鉴跨文化研究中涵化理论的发展,尤其是对于涵化的理解从单向线性到互动多维的转变,从涵化的方向(directionality)和维度(dimensionality)这两个层面来重新思考翻译中的涵化。

三、翻译中涵化的方向

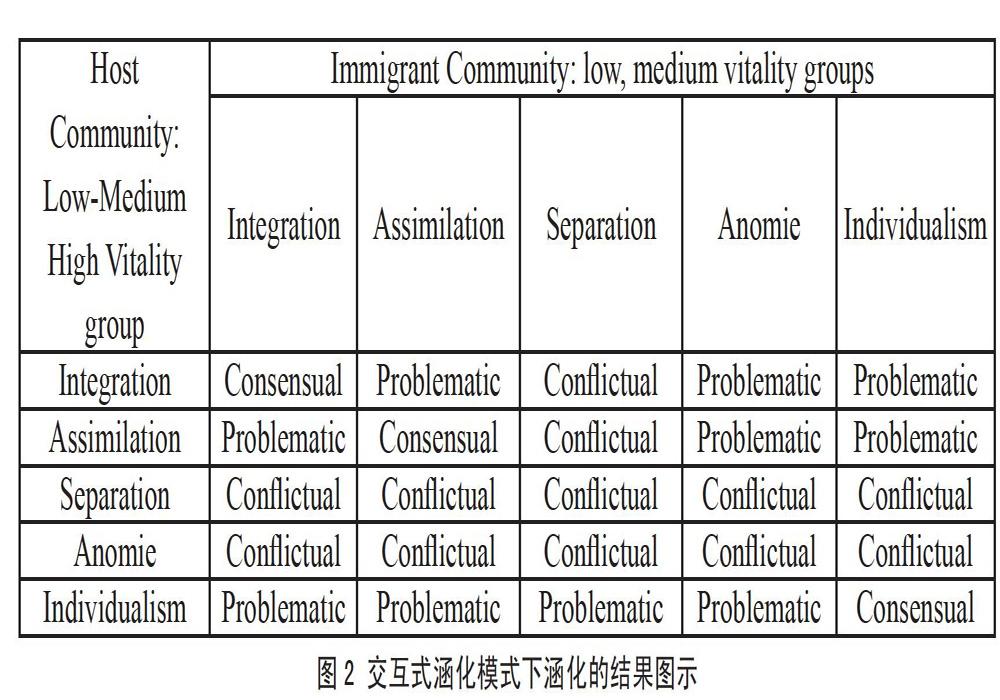

在方向层面上,翻译中的涵化考虑的问题是源语文化和目的语文化之间的关系。离开原居文化环境的移民经过一系列的过程才能够适应客居文化;同樣,文本在跨文化的旅行中,同样也需要一定的变形才能在新的语境中得以接受和传播。这个变形有可能需要改变译文特定的文化基素(cultural anchoring),代之以目的语文化系统的惯例表达,这样的做法就是目前翻译涵化研究中最为强调的“归化”策略。承认这一点的同时,我们还应当看到,正如移民文化适应的策略选择是多样化的,“归化”并非翻译中处理文化差异的唯一可行策略。在跨文化研究中,根据约翰·贝理的涵化模型,个体对原居文化和客居文化的态度是两个相互独立的维度,两者之间并不存在此消彼长的关系。只有在涵化个体只看重客居文化,无意坚持原居文化的时候,才会出现同化;否则其涵化的结果有可能以整合、分离、边缘化等方式表现出来。在翻译中,译者的文化态度是其选择特定翻译策略的社会语用根源(王东风2-8)。如果译者对目标语文化的看重远远超过对源语文化的重视程度,他们在翻译中的确会倾向于遵循目标语文化惯例,此时“归化”也就成为他们涵化的首选策略。然而,译者对源语文化和目标语文化的认同也不是相互对立的,译者完全有可能更加重视源语文化,或是在热爱目的语文化的同时也对源语文化充满向往。那么译者也可以采用“异化”或是归化和异化相 “杂合”(hybrid)的翻译方法(见图3),而这些不同的方法和“归化”一样,都是译者在不同条件下选择的涵化策略。

值得注意的是,在跨文化研究中,目前关于涵化方向的讨论已经逐渐式微。越来越多的研究者已经达成共识,承认涵化是一个双向互动的过程,移民在客居地文化中通过学习它的语言、规范、习俗等逐渐适应并且接受客居地文化;同时其本身固有的信仰、传统、及行为模式对客居文化也会产生影响。在翻译研究中,我们其实也可以看到类似的研究趋势。即便是一直大力推崇“异化”翻译策略的韦努蒂,也承认“异化”“归化”则两者之间并没有一定绝对的分界线,而且在某种意义上一定会相互重叠。这种重叠一方面体现在译者文化态度的多歧性带来的翻译策略的杂合,另一方面也体现在不同翻译策略在文化层面所引发的实际效用。许多时候,即便经过了译者的归化处理,译本所带来的源语文化的异质性也不可能被完全抹杀掉。例如,翁贝托·埃科(Umberto Eco)在谈到克罗地亚译者在翻译他的小说《玫瑰之名》(The Name of the Rose)一书的时候,提到译者对源文中某些互文指涉采用了归化处理,援引目的语中已经存在的某些前文本,但同时也指出,这样的归化处理实际上更好地将文本的异质性引入了目标语境(Eco 95)。相反,异化的翻译也有可能会强化关于他者的刻板印象(stereotype)。塔里克·沙玛(Tarek Shamma)研究了韦努蒂曾经推举过的异化翻译的例子:理查德·伯顿(Richard Francis Burton)翻译的《一千零一夜》,发现该译本关于阿拉伯文化和文本的直接指涉,实际上进一步加深了西方读者原本持有的某些早已固化的、关于东方的想象,因此并没有实现真正意义上对“异”的尊重(Shamma 51)。应该说,如果单纯停留在方向的层面,去讨论在翻译中应该“让作者留在原处,让读者去接近作者”, 还是“让读者留在原处,让作者去接近读者”,显然已经不能充分说明翻译活动中文化碰撞和交融的实际状况。在此我们更有必要强调的是在维度的层面上,去思考翻译和涵化的问题。

四、翻译中涵化的维度

涵化的维度是跨文化研究近年的热点所在,目前的涵化理论已经引入了诸如主流文化群体的态度、客居群体对于不同文化领域的态度等多种变量,大大丰富了我们对涵化策略、过程和结果的理解。应当看到,跨文化研究者现有的研究成果对于译者寻找合适的翻译策略也是大有裨益的。根据跨文化研究对文化“硬核”(the hardcore)(如价值观、社会家庭规范、荣誉观、两性关系等)和“外围”(the peripheral)(如工作或消费理念等)的区分,移民群体在文化“硬核”的范围中往往会保持原居文化身份,在“外围”中则更愿意学习或采纳客居地的价值观(Navas et al. 37)。我们完全可以利用这个在跨文化研究中已经得到实证的结论,来丰富对有关翻译现象的理解。例如,我们可以尝试从文化“外围”和“硬核”的角度,去梳理清末民初的西学翻译。目前有不少关于西学翻译的研究,侧重从意识形态的视角分析这些翻译活动背后的政治意图对翻译活动的影响。如果引入文化 “外围”和“硬核”的概念,就能有助于我们从文化生态学的角度去理解,1810-1919年之间翻译过来的3000多种政治、历史、法学、伦理、教育、经济等不同人文学科的西学书籍中,哪一类作品、以哪一种方式、为什么得到译介、带来了怎样的文化冲击、如何与本土文化产生互动、交融、以及最终在目标语境促生了怎样的文化形态。

除了从文化“内核”“外围”的角度来思考翻译现象,翻译研究完全还可以引入其他更多已经得到实证的跨文化研究成果,例如上文所提到的从情感、行为、认知这三方面(Affect-Behavior-Cognition)去分析涵化过程的ABC模式(Ward 415)。跨文化研究者发现,移民往往在情感方面与自己的原居文化的关系最为紧密,而在认知方面会更愿意学习新的文化模式,而两者的矛盾张力往往会从复杂的行为模式上体现出来。我们也可以借鉴这个结论,去预期翻译中的读者期待,并设计出相应的最有效的涵化机制和翻译策略。例如美籍英裔汉学家白之(Cyril Birch)的《牡丹亭》英译本是在西方世界最具影响力的版本,整体而言,白之采取了异化的翻译策略,通过直译、直译加注及直译加解释, 保留了原文富有特定文化意蕴的表达。下面以《惊梦》一出中,杜丽娘偷游后花园,从大自然的春色感染下,燃起对爱情的憧憬所发的两句感慨为例:

例1 吾今年已二八,未逢折桂之夫;忽慕春情,怎得蟾宫之客?(汤显祖54)

Here am I at the “double eight,” my sixteenth year,yet no fine “scholar to break the cassia bough” has come my way. My young passion stir to the young spring season, but where shall I find an “entrant of the moons toad palace”?(Birch 46)

例2 佳人才子,前以密约偷期,后皆得成秦晋(汤显祖54)

These “fair maids and gifted youths” after clandestine meetings made marital unions “as between Qin and Jin.(Birch 46)

白之将“年已二八”、“折桂之夫”、“蟾宫之客”、“佳人才子” 、“得成秦晋”等带有文化指涉和典故的表述完整地保留了下来,采用直译的方法,以至于译文相当拗口奇特,可谓不辞辛苦地想要把目的语读者带到原作面前。作为当代著名的汉学家,白之在翻译中力求最大限度的忠实于原文,将原文的异国风味传达给译语读者,这种异化的努力更多是出于认知层面的考虑:即希望西方读者通过阅读译本对中国文化乃至典故有所了解。但是必须考虑的是,作为一个“至情至性”的故事,西方读者阅读《牡丹亭》的时候,阅读快感和情感共鸣也是必不可少的。在这个层面上而言,白之的译文在翻译某些特定场景的人物对白时,也不乏流畅而自然的英语表达。暂举一例而言:

例3 (旦)妆千金之躯,一旦付与郎矣,勿负奴心。第夜得共枕席,平生之愿足矣。

(生笑介)贤卿有心恋于小生,小生岂敢忘于贤卿乎?(汤显祖168)

BRIDAL: This body, “a thousand gold pieces,” I offer you without hesitation. Do not disdain my love. My lifes desire is fulfilled if I may share your pillow night by night.

LIU (laughs): You give me your love, my dearest: how could I dismiss you from my heart? (Birch 164)

这里是第二十八出“幽媾”(Scene 28 The supernatural sexual transgression)中杜丽娘和柳梦梅交欢后的对话。虽然这里也有一处对“千金之躯”的异化处理,但对话表达总体上语言流畅自然。尤其是将“贤卿”翻译为“my dearest”, 看似简单的一个称谓改动,却可以让西方读者更容易理解人物的关系与情感。此处翻译的重点,不在于从认知的角度强调中国的异域文化,而在于从感情的角度,让读者为两位主人翁生死相契的爱情感动。这样的翻译策略选择,是和跨文化研究提出的涵化过程的ABC模式不谋而合的。

五、结语

涵化作为翻译研究中的一个重要概念,最初就是从跨文化的社会研究中借用而来的(Marinetti 40)。在翻译中,翻译文本作为文化的载体,在文化交流和适应的过程中发挥了直接作用。研究翻译中的涵化,就是要在特定的语境中对不同文化在翻译中相互接触、交流、融合乃至创新的过程进行分析和评价。

早期的涵化模式主要研究移民思维、情感以及交流方式适应新文化的转型过程。而近年跨文化研究中涵化理论的发展对这一适应过程的描述和理解,无论在方向的层面还是在维度的层面,已经有了相当值得关注的发展。翻译研究对涵化的讨论也需要突破目前单一的“归化”论,而力求从单向到多维、从线性到非线性、从结果到过程、从现象描述到机理探讨的系列转变,从而对翻译中的文化接触与适应提供更为充分解释。

注释【Notes】

① 长期以来,我国人类学界习惯将“acculturation”译为“涵化”,并将其与译为“濡化”的“enculturation”相对。如果单从英语的前缀来考虑,ac-含有“变化”、“添加”的意思,en-则表示 “包含于”。这样看来,我们可以把acculturation理解为一种文化在添加了其他文化因素后出现的变化,而enculturation是一个文化由于自身或内部的原因而发生的变化。这样看来,acculturation是直接和翻译活动相關的概念。近年来有学者对此提出质疑,认为这两个术语的中文对接恰恰被颠倒了(安然60)。也有学者将两者译名结合起来,建议用“涵濡”一词来翻译acculturation(王一川6)。对“涵化”/“濡化”的译名之争,本文暂不做评论,而采用目前最为通用的“涵化”这一译法,将重点放在梳理这个概念本身。

引用文献【Works Cited】

Aaltonen, Sirkku. Acculturation of the Other: Irish Milieux in Finnish Drama Translation. Joensuu: University of Joensuu Publications in the Humanities, 1996.

安然:解析跨文化传播学术语“濡化”与“涵化”。《国际新闻界》9(2013): 54-60。

[An, Ran. “Analysis of Two Keywords in Intercultural Communication Study: ‘Acculturation and ‘Enculturatioin.” Chinese Journal of Journalism & Communication 9 (2013): 54-60.]

Arends-Tóth, Judit and Fons J. R. Van De. Vijver. “Multiculturalism and acculturation: Views of Dutch and Turkish–Dutch.” European Journal of Social Psychology 33 (2003): 249-266.

Bassnett, Susan. “Bringing the News Back Home: Strategies of Acculturation and Foreignization.” Language and Intercultural Communication 2 (2005): 120-30.

---. Translation Studies 4th Ed. London and New York: Routledge, 2013.

Berry, John W. “Acculturation as Varieties of Adaptation.” Acculturation: Theory, Models and Some New Findings. Ed. A.M. Padilla. Washington, DC: Westview, 1980: 9-25.

---. “Immigration, Acculturation, and Adaptation.” Applied Psychology: An International Review 1 (1997): 5-34.

Bielsa, Esperan?a and Susan Bassnett. Translation in Global News. London: Routledge. 2009.

Birch, Cyril (trans.). The Peony Pavilion. Bloomington: Indiana UP, 2002.

Bourhis, R. Y., L. C. Mo?se and S. Perreault, et al. “Towards an Interactive Acculturation Model: A Social Psychological Approach.” International Journal of Psychology 6 (1997): 369-386.

Eco, Umberto. Mouse or rat? Translation as Negotiation. London: Weidenfeld & Nicolson, 2003.

方夢之:《中国译学大词典》。上海: 上海外语教育出版社,2011。

[Fang, Mengzhi. Dictionary of Chinese Translation Studies. Shanghai: Shanghai Foreign Languages Education Press, 2011. ]

Graves, Theodore D. “Psychological Acculturation in a Tri-ethnic Community.” South-Western Journal of Anthropology 4 (1967): 337-350.

Lahiani, Raja. Eastern Luminaries Disclosed to Western Eyes. A Critical Evaluation of the Translations of the Mu'allaqāt into French and English (1782-2000). Oxford: Peter Lang. 2008.

Lee, Soo-Kyung, Jeffery Sobal and Edward Frongillo. “A Comparison of Models of Acculturation: The Case of Korean Americans.” Journal of Cross-cultural Psychology 3 (2003): 282-296.

Lefevere, André. Translating Literature: Practice and Theory in a Comparative Literature Context. New York: The Modern Language Association of America, 1992.

Marinetti, Cristina. “The Limits of the Play Text: Translating Comedy.” New Voices in Translation Studies 1 (2005): 31-42.

Marisol Navas, et al. “Relative Acculturation Extended Model: New Contribution with Regard to the Study of Acculturation.” International Journal of Intercultural Relations 29 (2005): 21-37.

Pavis, Patrice (ed.). The Intercultural Performance Reader. London and New York: Routledge, 1996.

Redfield, Robert, Ralphand Linton and Melville Herskovits. “Memorandum on the Study of Acculturation.” American Anthropologist 1 (2009): 149-152.

Rudmin, Floyd W. “Field Notes from the Quest for the First Use of Acculturation.” Cross-Cultural Psychology Bulletin 37 (2003): 24-31.

Shamma, Tarek. “The Exotic Dimension of Foreignizing Strategies: Burtons Translation of the Arabian Nights.” The Translator 11.1 (2005): 51-67.

汤显祖:《牡丹亭》。北京:人民文学出版社,1963。

[Tang, Xianzu. The Peony Pavilion. Beijing: Peoples Literature Publish House, 1963.]

Venuti, Lawrence. “Genealogies of Translation Theory: Schleiermacher.” TTR 2 (1991): 125-150.

---. “Introduction.” Rethinking Translation. Discourse, Subjectivity, Ideology. Ed. L. Venuti. London and New York: Routledge, 1992. 1-17.

王東风:翻译文学的文化地位与译者的文化态度。《中国翻译》4(2000):2-7。

[Wang, Dongfeng. “Cultural Position of Translated Literature and Translators Cultural Attitude.” Chinese Translators Journal 4 (2000): 2-7.]

王一川:层累涵濡的现代性——中国现代文艺理论的发生与演变。《文艺争鸣》7(2013):6-14。

[Wang, Yichuan. “Acculturated Modernity: On the Emergence and Evolvement of Modern Chinse Literary Theory.” Literary Debate 7 (2013): 6-14.]

Ward, Colleen. “The A, B, Cs of Acculturation.” The Handbook of Culture & Psychology. Ed. D. Matsumoto. New York: Oxford UP, 2001. 411-445.

责任编辑:胡德香