乌蒙镇雄出川入滇与清初西南行政区划变迁

2020-07-16陈瑶

陈 瑶

(昭通学院 政治与管理学院,云南 昭通 657000)

西南地区云、贵、川三省的行政区划别具一格,具有典型的“犬牙交错”之势,其中乌蒙、镇雄划归云南管辖最具特色,犹如一个“楔子”插入四川、贵州之间。乌蒙、镇雄由于历史、地理、政治等因素,极易形成割据势力,成为独立于中央王朝的“国中之国”。随着其势力的逐步扩大,内部矛盾加剧,相互仇杀造成社会混乱及战争,严重影响中央权威和社会稳定,同时也不利于国家的统一和发展。乌蒙、镇雄地区的行政归属历经数次变更,在清初最终划归云南,既是西南地区行政区划的重大调整,也是顺应国家改革的大势所趋。

一、清初乌蒙与镇雄两府的地理与行政隶属

昭通志稿载清初乌蒙、镇雄范围:“东至贵州威宁县之小营盘六十里,南至东川牛栏江交接一百三十里,西至金沙江界四百九十里,北至四川筠连县界五百里,东南至朱仙背与威宁分界四十里,西南至威宁县界九十里,西北至四川雷波县界四百里,东北至永宁县界五百里。东西广五百五十里,南北袤六百三十里。”[3]102清初乌蒙、镇雄两土司府管辖范围与今昭通市管辖范围大致相当。

昭通市属于云贵高原之乌蒙山区,位于云南省之东北部,北隔金沙江界为四川盆地,西与贵州相连,素有“锁钥南滇,咽喉西蜀”之称。经纬度范围:26°55′—28°36′N,102°52′—105°19′E,国土面积约2.3万平方千米,户籍人口609万(2017年),少数民族人口约65万,其中彝族21.04万,回族20.85万,苗族20.76万。

昭通市地处四川盆地与云贵高原的结合部,乌蒙山脉与横断山脉交汇之地,境内海拔平均1693米,江河纵横,山峦起伏,地形复杂主要以山地为主,间有少量坝区,这样的地形特点不利于对外交流,特别是在科学技术、工程水平落后的古代社会尤为显著。“昭通位滇东北隅,地连川黔,五方杂处,内制七邑,外防巴蛮,上接东[川]巧[家],实滇边至屏障。……唯北接彝[良]大[关],为通川要道。”[1]102昭通地处云、贵、川三省交界之处,属咽喉要地,地理位置至关重要。“昭通居滇省之东北隅……东控黔西,北制川南,西扼巴蛮,南卫滇疆……固滇东之锁钥,川黔之枢纽也。”[1]124昭通不仅是云南的门户,而且也是云南腹地与中原地区、云南与四川、四川与贵州相互联系的要道,被认为是影响西南三省的咽喉。滇川、川黔、渝滇之间的陆路交通往来,经过昭通的线路距离最短。

乌蒙、镇雄在宋代大理时期为乌蒙部地,元代设立乌蒙总管府,隶属于乌撒、乌蒙宣慰司(即今贵州威宁,云南昭通、镇雄),隶属四川行省管辖。明朝洪武十五年(1382),把元朝设置的乌蒙路、芒部路更名为乌蒙土司府和芒部土司府,且划归云南布政司管辖。洪武十六年(1383年),改设乌撒、乌蒙、芒部3土府,“以云南所属乌撒、乌蒙、芒部三府隶四川布政使司……以其地近四川,故割隶之。”[2]4569因上述三土府靠近四川,所以将其归入四川管辖。洪武十七年(1384年)五月“改乌撒、乌蒙、芒部为军民府”[3]又将上述三土司府改为军民府。明代的乌蒙治所,在今昭通市昭阳区西七公里处的旧圃镇。嘉靖五年(1526年)四月,将芒部军民府改成镇雄,设立流官,且设立安静、怀德、归化、威信4长官司,即为今镇雄县名之由来。嘉靖九年(1530年)在镇雄恢复土司制度,设立土知府,治所在今镇雄县北部的芒部镇,成化年间县治迁往今县政府所在地乌峰镇。

二、清初改土归流与乌蒙镇雄改隶云南

清初袭明制,在乌蒙、镇雄沿用前代土司制度,顺治末期设立乌蒙军民府、镇雄军民府,归四川管辖。乌蒙地区地处边疆,地形复杂,江河纵横且多山,易守难攻,元明两代和清初对乌蒙地区难以控制,只能采用土司制度进行统治。由于其特殊的地理环境,容易形成割据势力,不听调遣,成为威胁中央集权的重大隐患。同时也是阻碍中央政府控制、联系云南的重要障碍。这是政府在此地区,必须进行改流的重要原因。随着国家的发展、社会的进步、中央集权的进一步加强,在此地进行改土归流已成为必然的趋势。顺治、康熙后,对乌蒙地区的土司制度越来越不满意“骄悍凶顽,素称难治。不惟东川地区被其杀掠,但凡滇黔蜀诸省接壤之处,莫不受其荼毒……若不早图,终日为患。”[4]要进行改土归流的企图愈加明显、决心愈加坚决。对此区域进行改流,客观上来讲既是国家的重大国策,也有利于清朝政府加强对边疆少数民族地区的有效控制,更有利于国家的大一统。在鄂尔泰完成滇东北的改土归流后,清政府彻底将乌蒙地区置于中央政府的有效管理和严密控制之下。

在正式改土归流前,鄂尔泰早已筹划在先,一方面开展了大量的前期准备工作,另一面不断上奏雍正,说服雍正在此地进行大规模改流。鄂尔泰上奏雍正:“云贵大患,无如苗蛮。安民必先制夷,欲治夷必先改土归流。”[4]雍正从巩固其统治和加强中央集权的角度考虑,认可并批准了鄂尔泰在滇东北的改土归流“知鄂尔泰才必能办寇”,其后鄂尔泰更加积极、高效的推进改流工作。

雍正四年(1726年)底,鄂尔泰以乌蒙土司袭扰东川为由头,开始对滇东北地区进行了大规模的武力改流。滇东北地区开始了血腥的改土归流,从而出现大规模的屠杀,造成严重的社会动荡,破坏当地的经济文化,并对当地的社会发展构成极其恶劣的影响。屠杀使得区域内的人口大量死亡,出现严重的社会倒退和文化退步。而此次武力改流的结果并不彻底,引起后续的米贴之变、阿驴之变、乌蒙之变、镇沅之变,这4次较大规模的变乱,留下大量后遗症,这也是对鄂尔泰血腥武力改土归流的一种回击。雍正五年(1727年)三月,鄂上奏将乌蒙、镇雄两土府改流,乌蒙仍设知府,鲁甸设县,镇雄改为州治,均归乌蒙府管辖。军事方面,以东川、乌蒙、镇雄总设一镇,加以控制。

滇东北地区的这次改土归流是最为残酷的一次。此后,清政府在此区域采取了一些善后和补救措施,使得该区域的经济文化得到了发展。

云、贵、川三省交界地区的行政归属历代变更都比较大,在雍正年间的这次调整以后三省省界基本稳定下来。雍正五年(1727年)闰三月初十,雍正批准“镇雄地方改土归流,归并云南就近管辖”,并同意乌蒙亦归滇辖。六年(1728年)二月,雍正批准设立乌蒙镇,“所有贵州之威宁、云南镇雄、东川三营,总归乌蒙镇管辖,俱受云南、贵州提督节制”[6]1007乌蒙、镇雄从四川划出,正式划归云南管辖。“六年(1728年)设流官,置恩安、永善两县,九年(1731年)改今名。”[7]以徐成贞署昭通镇总兵官,兼领东川、镇雄。自此乌蒙府改名昭通府,即今天昭通名称之由来。

滇东北地区就行政区划的变化而言,其经过也颇为复杂。雍正三年(1725年)三月癸丑谕各省督、抚等:“从来两省交壤之地,其界址多有不清,云、贵、川、广等处尤甚。间有一省之内,各州、县地界亦有不清者……”[8]对于雍正而言,其考虑省界问题主要是从国家管理层面进行思考,为保护经济利益便于管理,需要明确区分权限、疆界,以使权责分明。同时,也能够保障交通运输的稳定和通畅,保障商业往来的正常化。“乌蒙系四达之区,而道路险隘” 还有一层考虑是从交通和距离的角度考虑,认为乌蒙地区与川省有山川之隔,交通不便。

从鄂尔泰的奏折来看,他也是从距离这个角度考虑,认为应将乌蒙、镇雄划归云南。雍正六年(1728年),吏部等衙门议复:“云贵总督鄂尔泰疏称:‘乌蒙、镇雄既经改土归流,并归滇省管辖。’”[6]18鄂尔泰认为乌蒙、镇雄经过改土归流后,应该划归云南管辖,其理由是距成都过远,距昆明较近。从数据来分析,昭通府到昆明直线距离273公里,昭通府到成都直线距离369公里,昭通府距昆明相较于距成都更近。昭通府到镇雄直线距离115公里,镇雄到昆明直线距离342公里,镇雄到成都直线距离364公里,镇雄距昆明相较于距成都更近一点。事实上,乌蒙山区地形极为复杂,又无便利水运可通,其对外交通极为困难。哪怕到了21世纪的今天,在此地进行交通建设也是不易的,而因地质灾害引发的交通阻碍也经常发生。相对前往昆明而言,前往成都进入四川盆地后,交通便利得多,又有水利之便。前往昆明却是翻山越岭,交通更为艰难。因此,仅从距离和交通通达度这两个因素来考虑,前往昆明的确具有一定优势,但优势并不明显。更重要的原因恐与当时之政治形势关系更为密切:

一为鄂尔泰之私心,是时鄂尔泰有扩大云贵总督管辖范围的私心。他认为乌蒙土司袭扰东川、滇蜀交界,急需处理。事实是其意图对东川、乌蒙、镇雄进行改土归流,所以对于将东川、乌蒙、镇雄划归云南已在其主要企图。而乌蒙地区土地广阔、资源丰富,相较于云贵高原的其他贫瘠之区实为宝地。特别是境内矿产资源极为丰富,东川、乌蒙两地之矿产资源颇丰,更为鄂尔泰所觊觎。

二为鄂尔泰与当时川陕总督岳钟琪之矛盾。鄂尔泰与岳钟琪之间素有矛盾,相互之间时有争夺。雍正同意两地归滇,也与他对鄂尔泰的信任、重用和赏识有密切关系。鄂尔泰也企图通过,在西南地区进行改土归流,实现自己的宏图伟志与政治野心。他积极附和雍正企图在全国进行改土归流的政策,极力鼓动雍正在此地区进行改流。虽然乌蒙、镇雄属于四川管辖,此地政务应为岳钟琪的管辖权限,但是,由于雍正的信任,倾向于让鄂尔泰在乌蒙地区进行改土归流。在乌蒙、镇雄尚未正式划归云南之前,鄂尔泰已开始着手改流工作“总期宁谧边方,何分彼此疆界”,在未通知雍正、岳钟琪之时,已经雷厉风行的开始处理此地改土归流事宜,随后派兵进入四川之乌、镇进行武力改流。虽然,雍正令其与岳钟琪“会同办理”,但是鄂尔泰明显“主客倒置”,急于领功、争功,岳钟琪对乌蒙、镇雄的改土归流权限已下降为鄂尔泰之下。鄂尔泰的理由是“岳钟琪驻扎陕省,鞭长不及,即川省抚提二臣,恐闻见不确,亦艰遥度。……乌、雄两府……或准两土府改归云南,俾臣就近料理,或俟乌蒙事定,仍隶四川。”他以管理方便为理由,明确希望雍正将两府划归云南,如果仍由四川管辖,他也要插手。

三、乌蒙、镇雄“出川入滇”之影响

乌蒙、镇雄在清初由四川划归云南,对昭通地区及西南地区的行政区划产生了重大影响。其历史影响直至今日,构成了当今云、贵、川三省区划之基础。

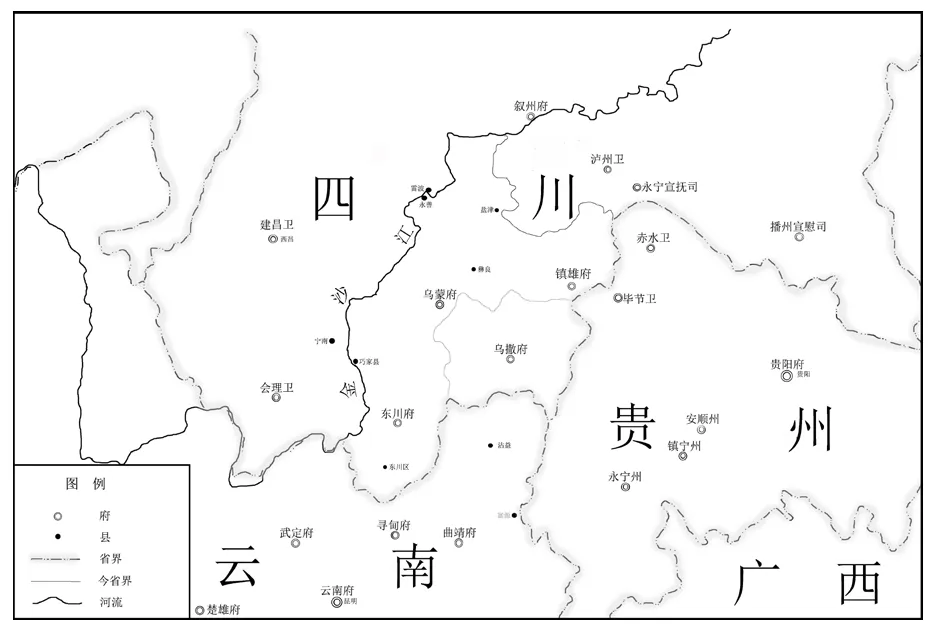

图1 明代行政区划

图2 清代行政区划

(一)对西南地区行政区划的影响

乌、镇之归属,历经多次反复,在雍正年间最终还是归于云南,这无疑与当时的政治形势密切相关,但是也有其必然性。虽然两地划归云南,会造成一定程度上文化和经济的阻隔,不利于与周边地区的协调发展。但是,划归云南管辖既符合“山川形便”之原则,又符合“犬牙交错”原则,是中国行政区划最典型、最具特色的地区。

行政区划的调整,是国家治理经验的重大体现。西南地区的行政区划,在清初发生了重大的变化和调整,其中西南三省的变化最为巨大,其中变动最大的地方在今滇东北和贵州西北地区。清初,四川省下辖:乌蒙、镇雄、乌撒、东川、遵义5个军民府,其隶属在这一时期均发生改变,改属云、贵两省。其中东川、镇雄、乌蒙划归云南,遵义、乌撒划归贵州。乌、镇归属的改变,是清初西南地区省界、西南三省内部政区、区划不断调整的重要组成部分,清初行政区划发生巨变,此后其政治区划逐步稳定下来,并且一直沿用至今,构成了今日西南省、市、县各级行政区划的基本格局。调整后,四川省管辖范围较明代明显缩小很多,云南、贵州两省管辖范围明显扩大,西南地区的云贵川三省面积趋于协调化、均衡化。整个西南地区、川滇黔三省的行政区划的改变,使得整个西南地区的社会发展、民族关系都出现了重大变化和调整。

乌、镇改隶云南后,昭通地区犹如“楔子”一样,插入四川与贵州之间。一方面,昭通地区划归云南,使得云南的滇东北地区与四川南部、贵州西北部形成“犬牙交错”的格局,“过川门径,傍乌蒙之藩篱,宗天蓬诸寨之要隘,握白水三江之咽喉。”[6]造就了今天滇东北地区“鸡鸣三省”的格局。另一方面,金沙江以南部分由云南管辖,形成了大体上以金沙江作为滇川两个行政区的分界线,一定程度上也符合了“山川形变”的原则。当然,四川与贵州的交界,四川管辖范围是有一部分是越过长江的,也是“犬牙交错”的体现。

(二)对云贵川三省政治形势的影响

“乌蒙故地,犍郡旧疆,气候高寒,山川奇险,插入川黔,实为东北之要区。”[7]乌、镇地区为联络云贵川三省之要隘。“明洪武中……乌蒙、乌撒、东川、芒部四军民府旧属云南省,皆改隶四川。”[5]明初出于当时云南还未纳入中央管理的现实情况,将四个军民府划归四川管辖。清初鄂尔泰上书雍正:“如东川、乌蒙、镇雄,皆四川土府。……去冬,乌蒙土府攻掠东川,滇兵击退,而川省令箭方至。乌蒙至滇省城亦仅六百余里。”[11]从国家管理的角度考虑,也成为乌蒙、镇雄划归云南的重要原因。“改土归流,规制既阔,而移蜀隶滇,尤得控制之道。其区划周详,经远之谋,实有度越前古者焉。”[12]鄂尔泰出于对此地进行改土归流的考虑,要求将此地划归云南管辖,也便于加强对此区域的控制。

对于乌蒙地区,魏源认为“滇、黔有可制之势而无其权,四川有可制之权而无其势。”[5]“然诸土司皆去川远,去滇、黔近……各土司则去成都二千余里,去滇、黔省会仅百数里。”[5]从距离的角度考虑,“乌蒙镇雄声息相通,似更易于控制”还是主张乌镇地区划归云南,这样更利于政府的掌控。“城北门锁钥,背枕高[县]珙[县],面向东[川]宣[威],唇齿则威宁、毕节。辅车则马湖、宁远。肘腋挟永善、筠连。属闾拖雷波,金江呼应,备三省之便,山水通黔蜀之区。”[12]地处云贵川三省结合部,既是连接三省之要地,也是形制三省之高地和关键所在。控制此地,对于云、贵、川三省皆易于攻守。以一定的兵力驻守,既可对此地有效控制,也可借此节制、影响三省。

(三)对昭通地区社会的影响

昭通在清初改土归流前“乌蒙、镇雄诸府地界,复相错于川、滇、黔楚之间,统辖既分,事权不一,往往轶出为诸边害。”[2]8013但是,武力改流却产生了极坏的后果,致使地方残破,村镇毁坏,大量人口非正常死亡,政府为解决这些问题、稳固统治,开展了一系列的善后、补救工作。其中,将乌、镇划归云南,也是出于容易治理和方便管理的考虑。这有利于政府对以彝族为代表的少数民族进行分而治之。其后,在政府和劳动人民的共同努力之下,昭通地区出现了商业繁荣、经济发展、文化进步、社会稳定的良好局面。但是,也应该看到,当地社会、文化发展的延续性遭到了中断,造成了文化的割裂与不统一,文化差异性加大,不利于与周边的经济一体化和协调发展,不能很好的和周边地区进行政策协调和经济整合。另外,时至今日昭通地区在文化上依然更接近四川,如语言、文化、饮食习惯更接近四川,对云南的认同也是一个长期的历史过程。