压砂地和裸地对比条件下地温与含水率变化差异性分析

2020-07-15马己安冯克鹏李王成李于坤高海燕

马己安,冯克鹏,2,3,李王成,2,3,李于坤,高海燕,李 晨,郝 璐

(1.宁夏大学土木与水利工程学院,银川 750021;2.西北退化生态系统恢复与重建教育部重点实验室,银川 750021;3.旱区现代农业水资源高效利用教育部工程研究中心,银川 750021)

0 引 言

宁夏中部降水少,蒸发强烈,是典型的干旱地区。强烈蒸发引起的水资源短缺是制约该地区农业生产的主要因素,为解决干旱区农业发展中面临的水资源短缺问题,人们进行了各种各样的尝试[1,2],压砂地种植就是当地人民在长期实践中探索出来的一种有效的种植方法,其特有的保水保墒能力为当地农业带来了可观的收益[3-7]。在对压砂地和裸地的差异性研究过程中,王兴[8]、刘学智[9]通过设置不同砂土混合比例条件下的压砂地和裸地作对比,分析了压砂地和裸地在蒸发过程中存在的差异,关红杰[10]从砂层厚度、粒径组成的角度对压砂地和裸地蒸发做了对比分析,刘谦和[11]在对压砂地的纯干燥过程研究中发现压砂地具有一定的保温作用。在对压砂地进行探索的过程中,仍有诸多地方值得研究,本文拟以室外模拟降雨试验为基础,对蒸发过程中压砂地和裸地土壤温度、水分变化过程进行分析,同时设置对照组,对自然条件下压砂地和裸地温度变化进行对比,研究压砂地和裸地的差异,分析结果可为压砂地农业水资源管理制度的确立提供参考。

1 资料与方法

1.1 试验区概况

试验区位于宁夏回族自治区中卫市沙坡头区红圈子村,地处宁夏中部干旱带,东邻中宁县,南与同心县、海原县及甘肃省靖远县交汇,西接甘肃省景泰县,北邻内蒙古自治区阿拉善左旗。实验区深居内陆,远离海洋,属半干旱气候,风大沙多,干旱少雨。年均降水量不足200 mm,蒸发量接近2 000 mm,降水主要集中在6-8月,地下水位埋深较深,是典型的干旱地区。

1.2 试验设计

试验于2019年8月进行,选取试验区内场地平整、无植被覆盖的2 m×2 m裸地和压砂地各一块,进行模拟降雨试验,四周壅高土层,防止水分流失。分析近50年试验区丰、平、枯水年型降雨资料,5~10 mm降雨总量占全年总降雨量比例分别为:39.86%、47.7%、36.7%,考虑到该地区蒸发强烈,小降雨量条件下水分损失速率较快,故设置模拟降雨量为10 mm。模拟降雨采用自制的模拟降雨器进行(模拟降雨器由水箱、水管和喷头组成),试验开始前用1 000和100 mL量筒量取模拟降雨所需水量装于水箱中,通过喷头均匀喷洒至试验区地面,喷头距地面保持一定高度。同时在试验场地附近选取场地平整,无植被覆盖的压砂地和裸地埋设温度计,不进行处理,作为温度观测对照组,每日观测不同土层温度。

1.3 测定项目

(1)地温:采用曲管酒精地温计测量地下5、10、15、20、25、30、50 cm处地温,地温计精度为0.5 ℃,每日8∶00、12∶00、18∶00测量温度。

(2)含水率:土钻取土,烘干法测量土壤含水率,取土深度分别为5、10、15、20、25、30、40、50 cm,每日20∶00取土,文中含水率为质量含水率。

(3)降雨量:试验基地气象站自动监测,试验期间无自然降雨。

2 结果与分析

2.1 压砂地与裸地土壤温度变化差异性分析

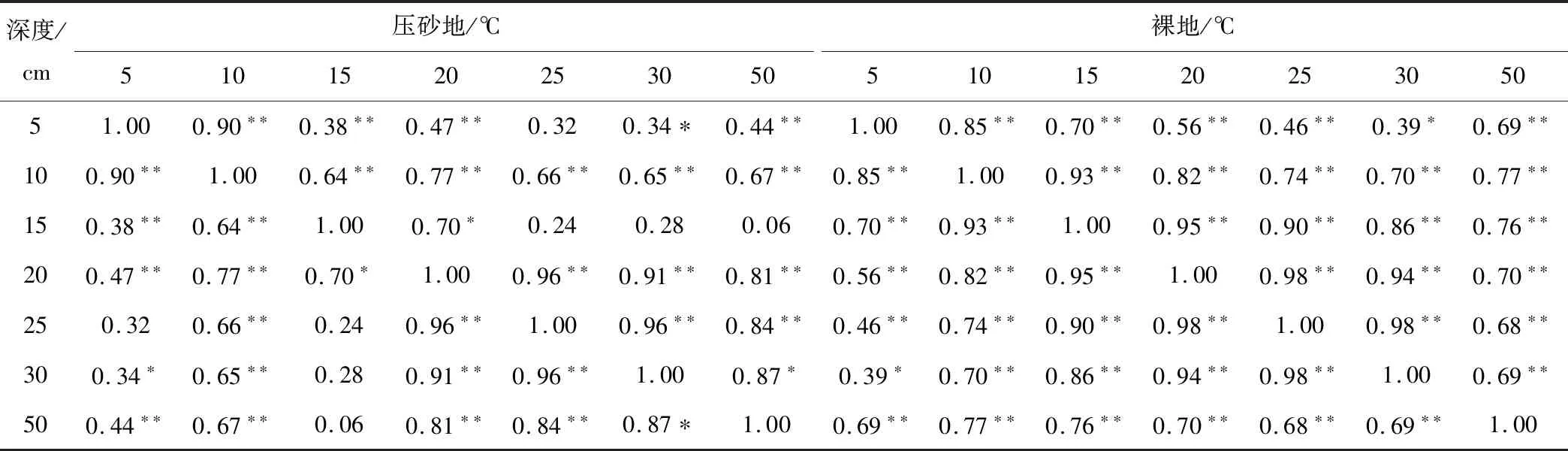

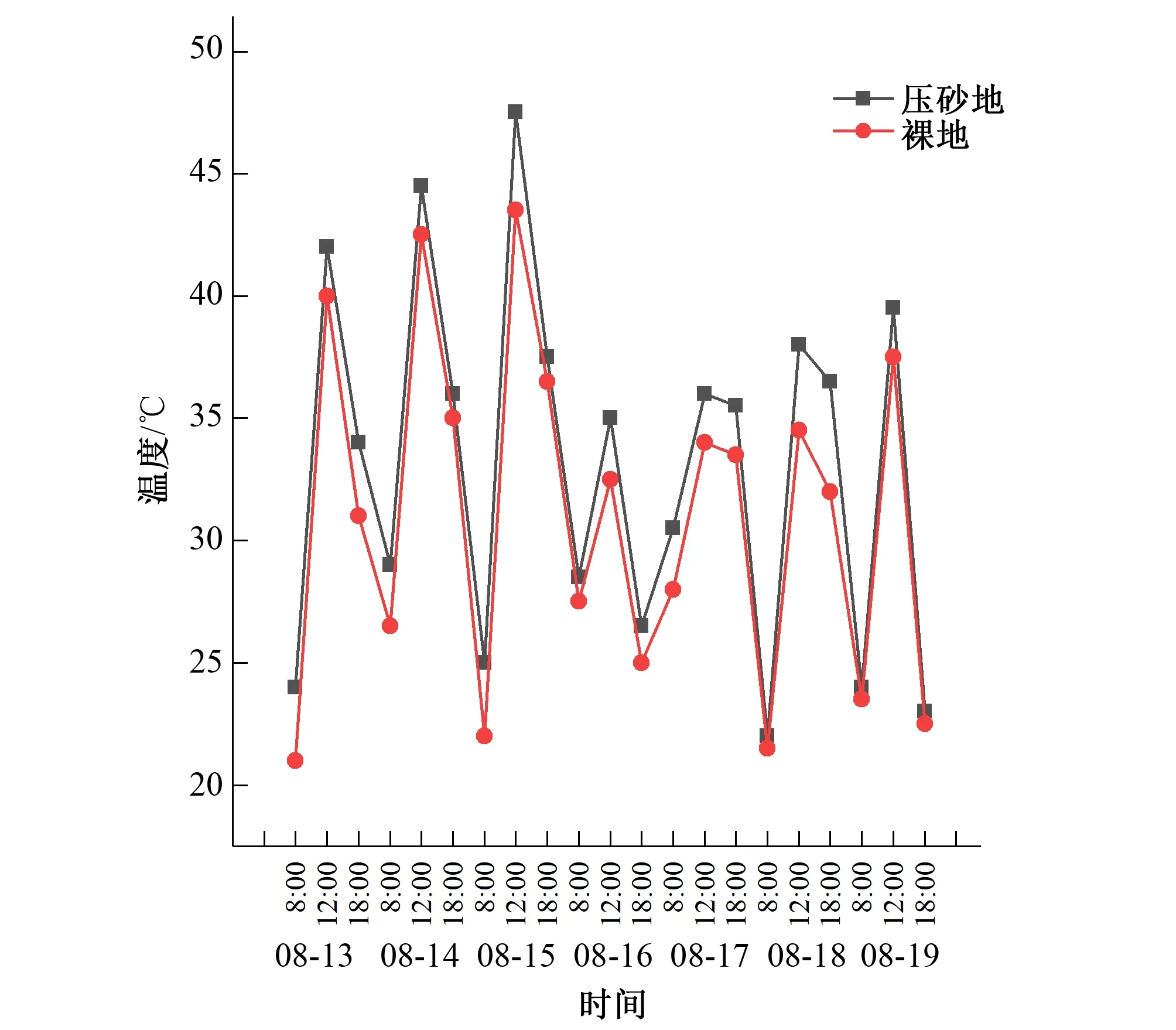

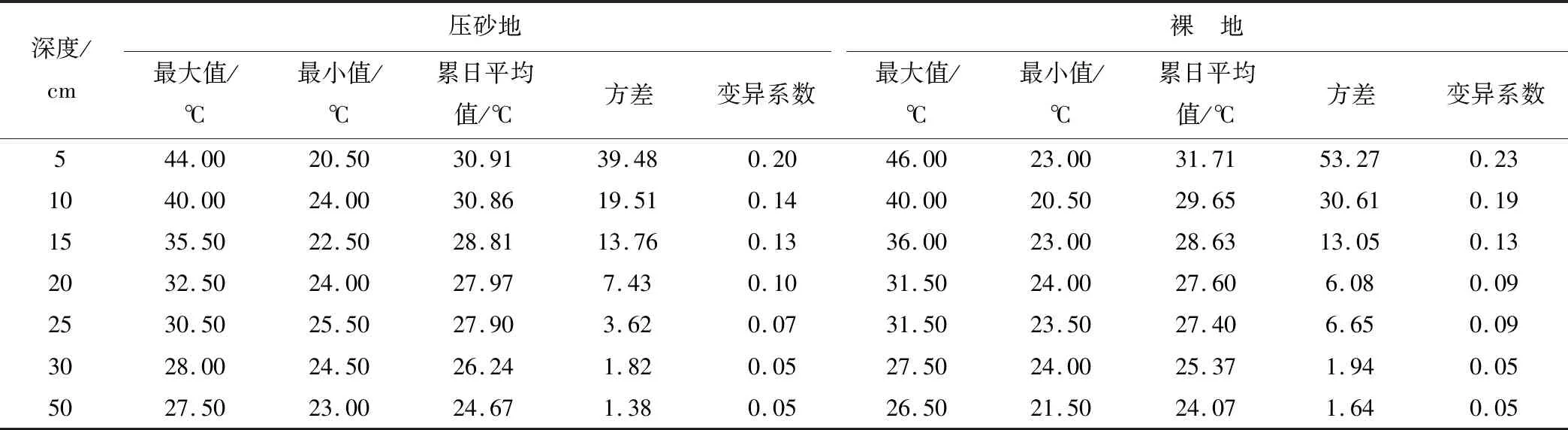

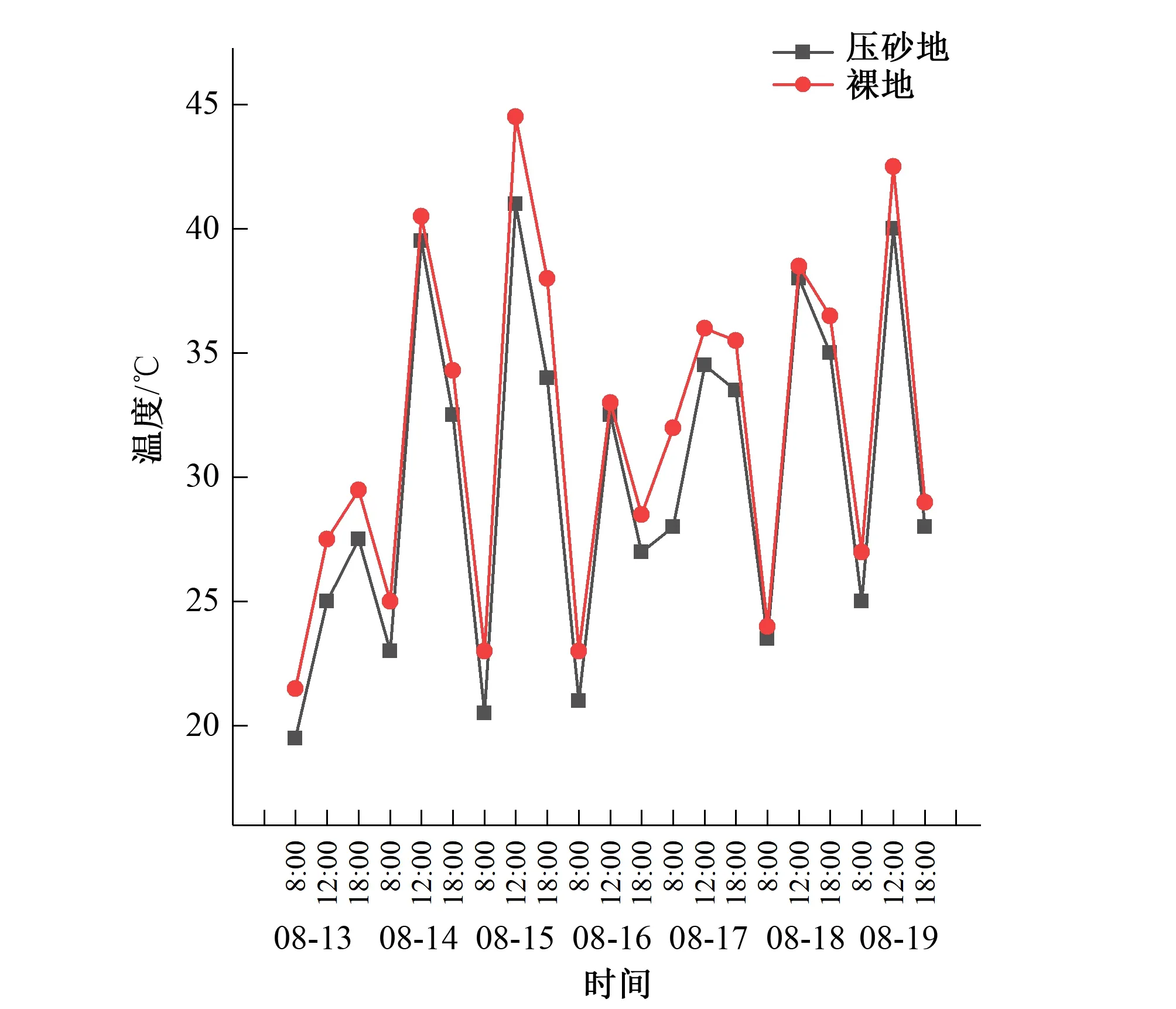

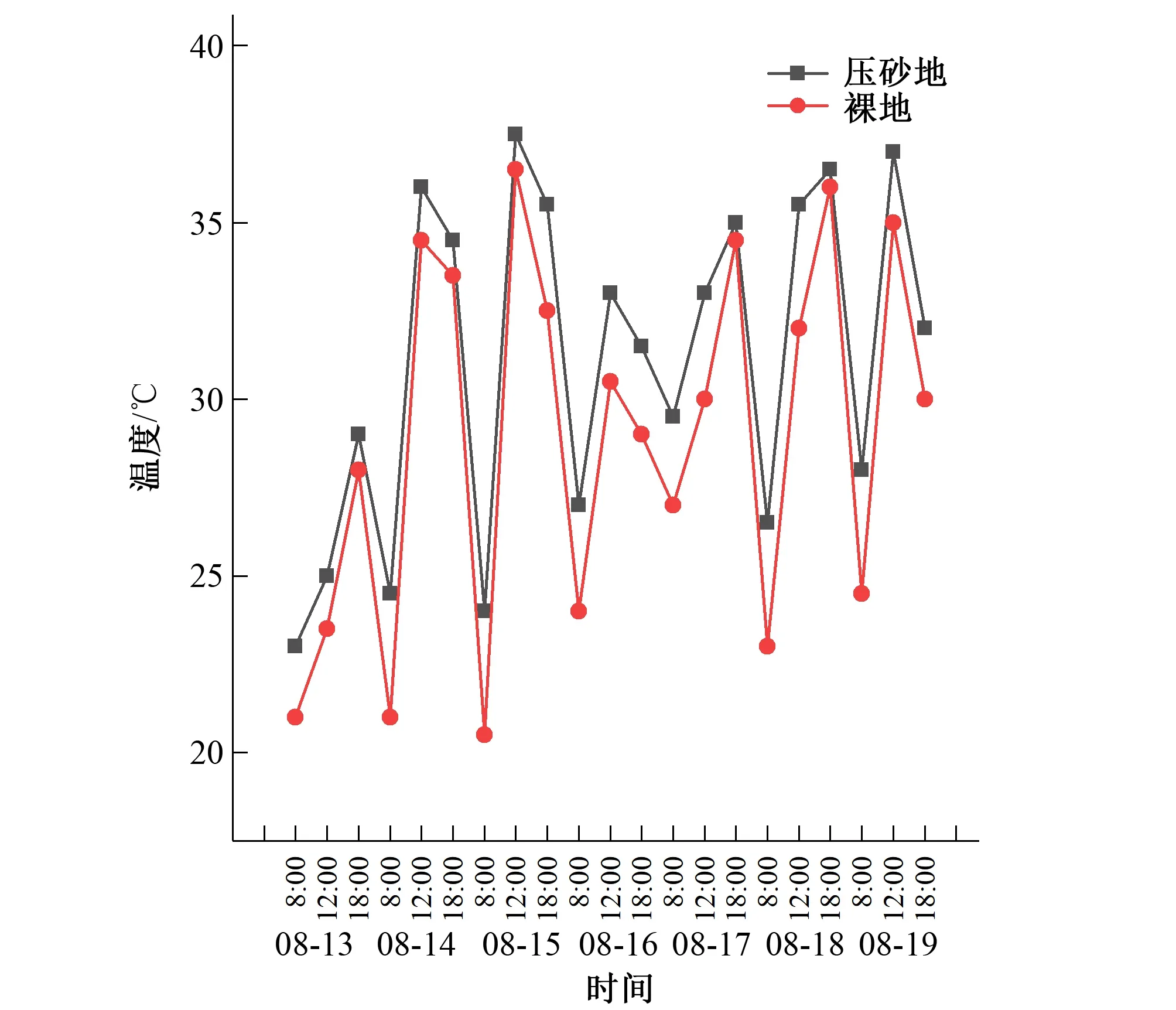

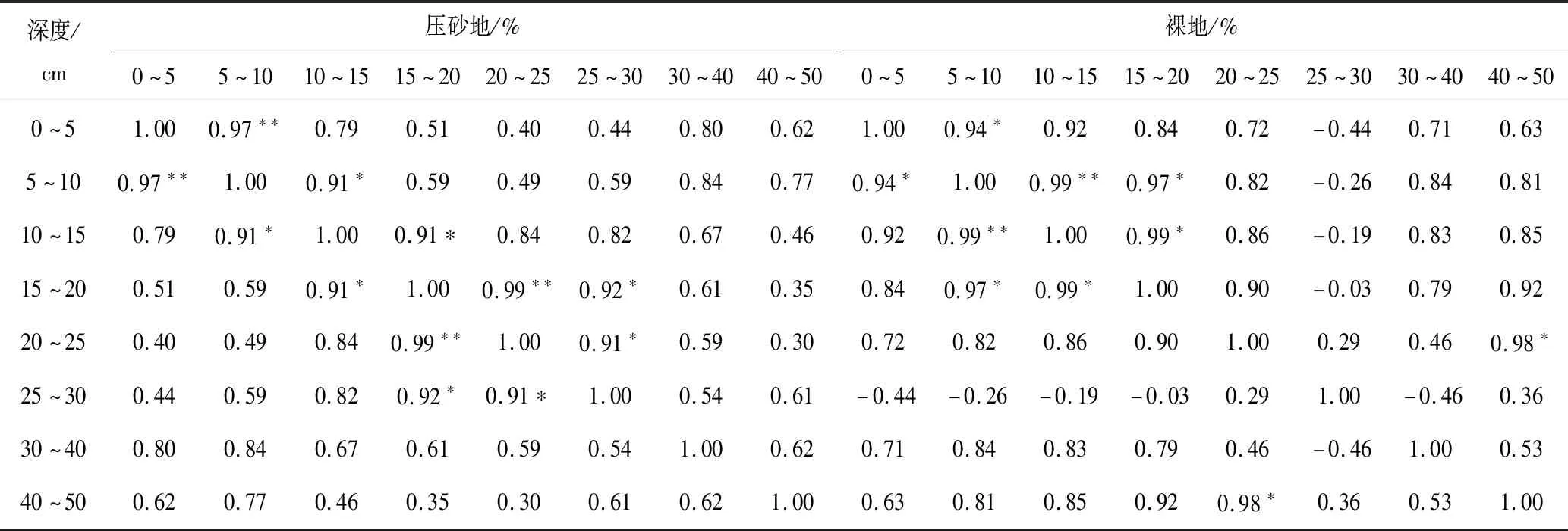

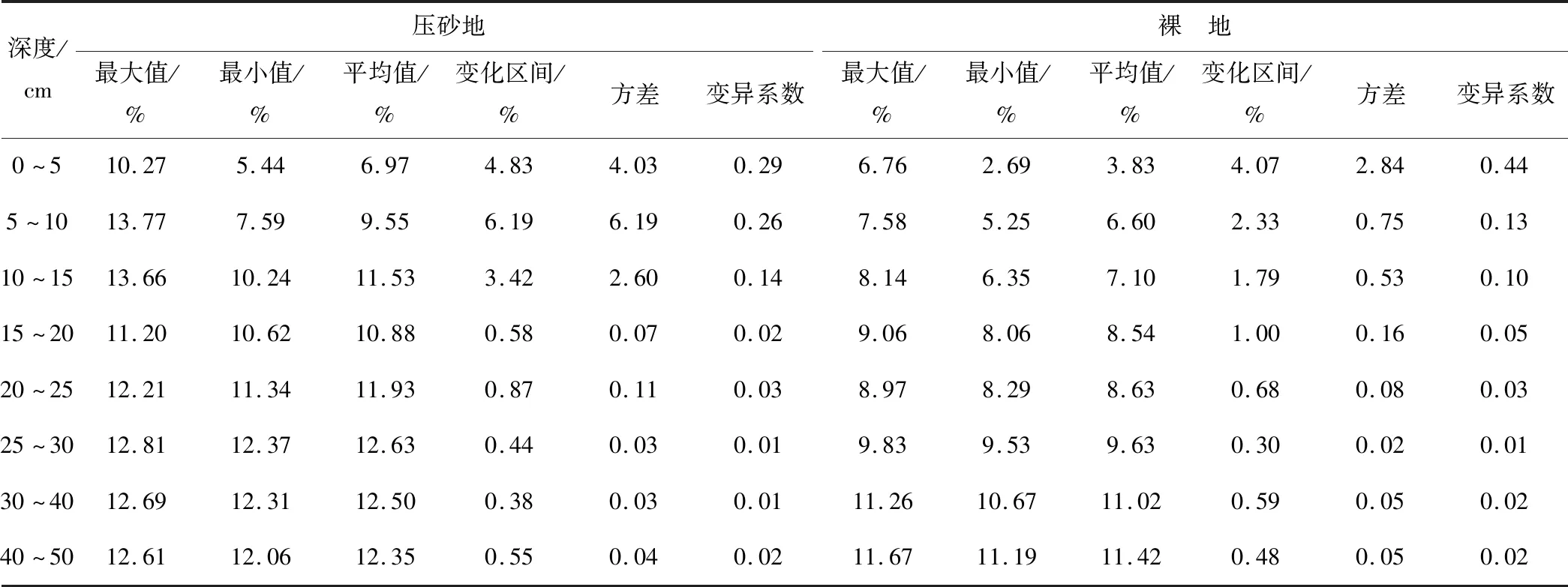

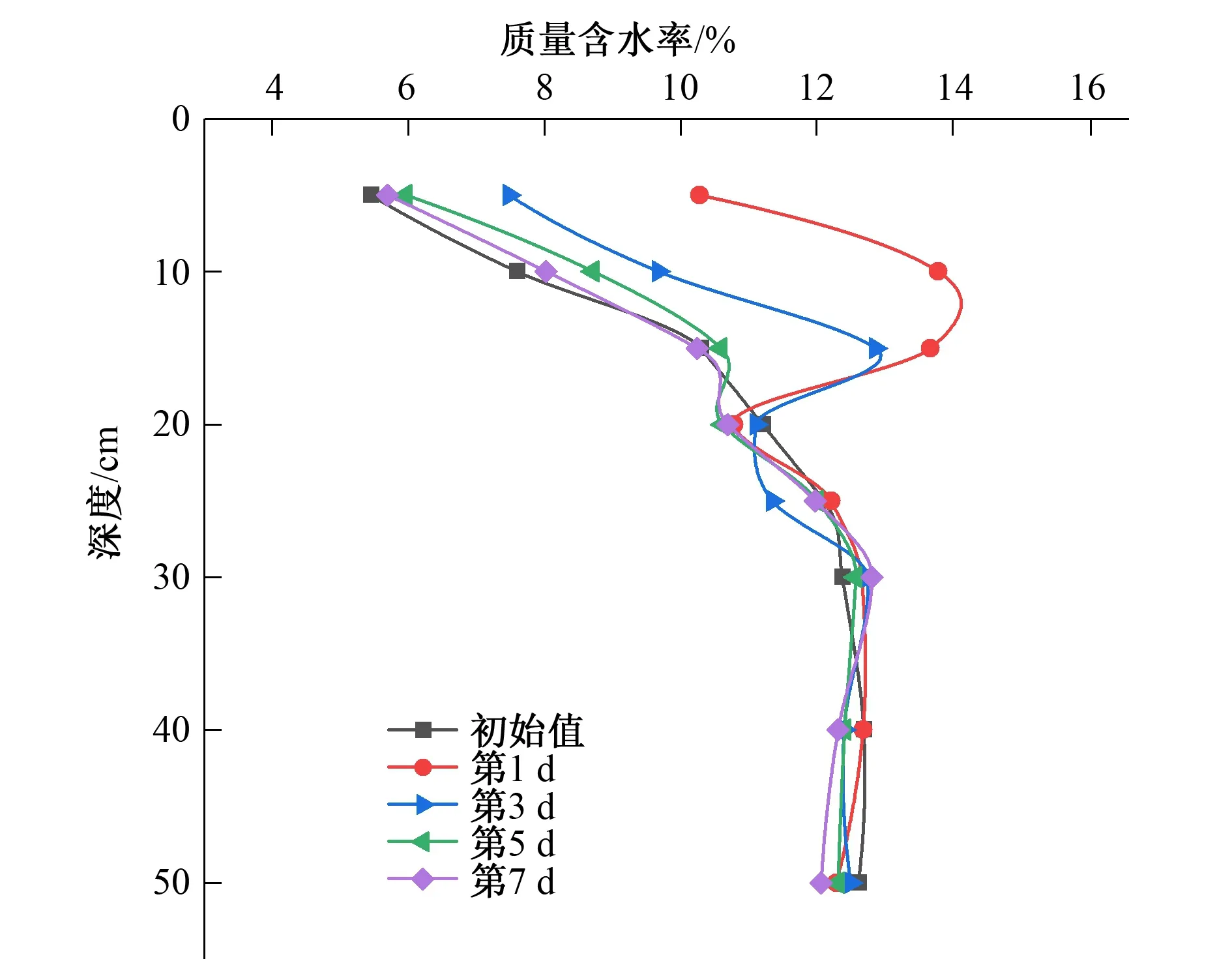

通过观察10 mm模拟降雨量条件下和自然条件下(无降雨)对照组压砂地、裸地的温度变化,采用变异系数和皮尔逊相关性分析各土层温度的变化特征[12],对比分析压砂地、裸地之间的差异。变异系数CV可以用来描述变量的变异性大小,一般认为:变异系数CV≤0.1时为弱变异性;0.1 (1) 式中:CV为变异系数;SD为该组数据的标准差;MN为该组数据的平均值。 (1)自然无降雨条件下对照组土壤温度差异性分析。自然无降雨条件下压砂地和裸地各土层温度之间的相关性存在差异,但其总体表现为相邻土层之间相关性最好,且其相关性随各土层之间的距离成正比,距离越近相关性越强,反之相关性越弱(见表1)。该分析结果表明,各土层与相邻土层之间的热量交换关系紧密,由于温度势差的存在,某一土层不但会接收上一土层所传递的来自太阳辐射产生的热量,还会将该热量继续传递到下一土层;反之,当外界温度降低时,土壤会接收来邻近土层传递的热量,并传递给上一土层,因此相邻土层之间相关性显著。 表1 自然无降雨条件下各土层温度皮尔逊相关性统计值 注:**表示在 0.01 级别,相关性显著;*表示在 0.05 级别,相关性显著,下同。 表2中累日平均值为观测期间各土层温度的平均值,自然无降雨条件下,压砂地各土层温度平均值大于裸地,说明压砂地具有保温作用。对比每日观测的温度数据发现,自然无降雨条件下压砂地各土层温度比裸地高0.5~4.5 ℃(见图1,以5 cm处温度为例),其增温效果随着土层深度的增加而减小。压砂地和裸地各土层地温的变异系数和方差随着土层深度的增加而减小,说明随着土壤深度的增加,土壤温度环境逐渐趋于稳定,地温变化幅度逐渐减小。 表2 自然无降雨条件下各土层温度变化统计特征值 图1 自然无降雨条件下压砂地和裸地5 cm处温度日变化规律 (2)10 mm模拟降雨量条件下土壤温度差异性分析。分析结果(见表3)表明10 mm降雨条件下压砂地与裸地各土层温度之间的相关性依然呈现与自然无降雨条件下相同的规律。 压砂地和裸地各土层温度的变化特征分析结果(见表4)表明,各土层温度的CV值均呈现出随着土层深度的增加而减小的趋势。压砂地除15、20 cm处土壤温度方差值略大于裸地外,其余土层均小于裸地;同时,压砂地除20 cm处温度变异系数略大于裸地外,其余土层均大于或等于裸地,表明裸地在蒸发过程中各土层温度变化幅度比压砂地大。通过对比压砂地和裸地各土层温度发现,模拟10 mm降雨条件下,压砂地除5 cm处土壤温度小于裸地0.5~4.0 ℃外(见图2),其余土层温度均大于裸地,10~50 cm各土层温度增幅为0.5~3.5 ℃(见图3,以10 cm处温度变化为例)。 由表5可知,模拟10 mm降雨条件下,压砂地0~25 cm各土层含水率均与相邻土层呈显著相关,25~30 cm土层含水率仅与上层土壤呈显著相关,其余土层均未表现出这一规律;裸地0~15 cm各土层含水率均与相邻土层呈显著相关,15~20 cm土层含水率仅与上层土壤呈显著相关,其余土层与相邻土层相关性不高。水分经由土壤表层依次入渗,蒸发过程中,各层土壤水分依次上移,故水分变化活跃的土层之间呈现出显著的相关性,而10 mm的降雨量未能影响到深层土壤,且由于测量过程中存在一定误差,深层土壤在此次实验中并未表现出较高的相关性,但不能依此断定深层土壤含水率与其相邻土层之间不相关。 表3 模拟10 mm降雨条件下各土层温度皮尔逊相关性统计值 表4 模拟10 mm降雨条件下各土层温度变化统计特征值 图2 10 mm降雨条件下压砂地与裸地5 cm处温度日变化规律 图3 10 mm降雨条件下压砂地与裸地10 cm处温度日变化规律 表5 模拟10 mm降雨条件下各土层含水率皮尔逊相关性统计值 表6中最小值为土壤的初始含水率,最大值为第一日结束后土壤含水率,变化区间值为第一日结束后含水率与初始含水率之差,在含水率变化幅度较大的0~15 cm土层,区间值越大说明第一日结束时土壤中水分存留越多,蒸发越弱,0~15 cm土层中压砂地含水率变化区间值显著大于裸地,说明裸地蒸发速率大于压砂地。各土层含水率变异系数存在差异,但其总体均未出现强变异性,表层土壤(0~15 cm)呈现为中等变异性,其余土层均为弱变异性,结合方差值和变异系数来看,0~15 cm土层土壤对蒸发响应较为强烈,其余土层变化微弱,说明10 mm模拟降雨量对15 cm以下土壤影响较小。 压砂地和裸地在蒸发过程中土壤含水率变化如图4和图5所示,可以看出,压砂地和裸地含水率变化幅度较大的均为0~15 cm土层,随着土壤蒸发过程的进行,各土层含水率逐渐减小至初始含水率,深层土壤含水率围绕初始含水率呈现出幅度较小的波动。其中,压砂地蒸发速率缓慢,水分可以充分入渗,在第一日出现了5~15 cm土层含水率高于20~50 cm土层含水率、在第三日出现了10~15 cm土层含水率高于15~50 cm土层含水率的现象,随着蒸发过程的进行,其余时段各土层含水率随着土壤深度的增加而增加,裸地蒸发速率较快,并未出现这种情况。 表6 压砂地、裸地水分变化统计特征值 图4 压砂地含水率日变化规律 图5 裸地含水率日变化规律 土壤水分的散失会带走一定的热量,从而影响土壤温度,土壤温度变化和水分变化之间存在一定的相关性。依据试验数据,分析了10 mm降水量条件下压砂地和裸地不同土层温度和含水率变化之间的相关性(见表7),结果显示,除压砂地15~20、25~30 cm土层和裸地25~30 cm土层含水率与部分土层温度呈低水平正相关外,其余土层含水率均与温度之间呈现出程度不等的负相关。含水率高时在蒸发过程中会增加土壤的潜热交换量,从而降低土壤温度,减小各土层升温效果,故土层含水率与温度之间呈现负相关,而随着土壤深度的增加,土壤环境逐渐趋于稳定,两者之间的相关性逐渐减小。其中,压砂地5~10 cm土层土壤含水率与10、15 cm处温度、30~40 cm土层土壤含水率与10~50 cm各土层温度达到了显著性水平,裸地0~5 cm土层含水率与15 cm处温度相关性达到了显著水平。 表7 压砂地和裸地各土层温度和含水率皮尔逊相关性统计值 从能量平衡角度来看,土壤水分变化是影响潜热交换的主要因素,水分散失会带走热量,从而降低土壤温度,土壤温度变化和水分变化之间存在一定的联系。水分观测是农田水分管理的重要依据,但土壤水分数据的获取操作困难,且会破坏土体结构,而农田土壤温度的观测对土体结构破坏较小,简单易行,建立温度和水分之间的定量关系,有助于了解土壤墒情,对农田水分管理有重要意义。 在分析裸地温度和水分变化关系时,由于仅0~5 cm土层含水率和15 cm处温度达到统计学显著水平,故对其进行回归分析,得到关系式为: (2) 式中:B表示裸地;yB1为裸地0~5 cm土层含水率;xB3为裸地15 cm处土壤温度。 同样,由于压砂地5~10 cm土层含水率和10 cm、15 cm处土壤温度达到了统计学显著水平,故对其进行回归分析,建立方程为: yG2=-0.565xG2-0.241xG3+34.147 (R2=0.93) (3) 式中:G表示压砂地;yG2为压砂地5~10 cm土层含水率;xG2为压砂地10 cm处土壤温度;xG3为压砂地15 cm处土壤温度。 虽然压砂地30~40 cm土层含水率与10~50 cm土层温度达到了统计学显著水平,但在回归分析中,15、20以及30 cm土层温度未通过筛选,剔除此3个变量,最终建立方程为: yG7=-0.03xG2-0.167xG5+0.231xG7+12.233 (R2=0.99) (4) 式中:yG7为压砂地30~40 cm土层含水率;xG2为压砂地10 cm处土壤温度;xG5为压砂地25 cm处土壤温度;xG7为压砂地50 cm处土壤温度。 在对压砂地和裸地温度变化规律进行观察时我们发现压砂地具有保温作用,这一结果与刘谦和在兰州进行的结论一致。刘谦和以不同粒径和不同砂层厚度为变量进行土壤的纯干燥过程研究,本文仅设置了一个粒径和一个砂层厚度,在分析压砂地保温机理的角度上有所欠缺。 在对压砂地、裸地蒸发过程中水分变化的研究中我们发现,除上层水分变化比较活跃的土层含水率与相邻土层呈显著相关关系外,其余土层均未表现出较高的相关性。张建兵[13]在研究葵花田灌溉后水分变化规律时发现0~100 cm土层(每20 cm一层)各土层之间含水率相关性较高,因其灌水量为3 000 m3/hm2,灌水量大,水分可以充分入渗,而本实验模拟降雨量较小,水分入渗只出现在土壤上层,加之实验区地下水位较深,蒸发过程中几乎无地下水补给,因此下层土壤含水率变化较小,又因为测量过程中存在一定误差,故得出此结论。今后在研究土壤水分变化的过程中,应将降水量纳入考虑范围。 在对压砂地和裸地的土壤温度水分相互关系进行分析对比时,受限于当地实验条件,建立的函数关系只能作以参考。 (1)自然无降雨条件下,压砂地各土层温度比裸地高0.5~4.5 ℃,模拟10 mm降雨处理条件下,压砂地5 cm处土壤温度低于裸地0.5~4.0 ℃,10~50 cm土层压砂地土壤温度比裸地高0.5~3.5 ℃。 (2)结合土壤蒸发过程中各土层含水率变化的方差值和变异系数分析,10 mm模拟降雨条件下,压砂地和裸地0~15 cm处土壤含水率变化幅度较大,15~50 cm处含水率变化幅度较小,裸地蒸发速率大于压砂地。 (3)无地下水补给,室外模拟10 mm降雨量处理条件下的蒸发过程中,裸地0~5 cm土层土壤含水率与15 cm处温度相关性达到了显著水平,压砂地5~10 cm土层含水率与10、15 cm处温度相关性达到了显著水平,30~40 cm土层土壤含水率与10~50 cm各土层温度相关性均达到了显著性水平,依此建立的土壤水分-温度函数关系可对当地农田水分管理提供参考。

2.2 压砂地与裸地土壤含水率变化差异性分析

2.3 压砂地与裸地中地温-含水率相关性分析

3 讨 论

4 结 语