京津冀城市群产城融合发展评价研究

2020-07-14于树江张苗苗崔旭颖

于树江 张苗苗 崔旭颖

摘 要: 以2008—2017年京津冀城市群13个地级市为研究对象,基于协同理论建立产城融合发展分析框架,构建产业-城市-人文-生态四个方面的综合评价指标体系,在发展度和协调度模型的基础上,引入融合度模型分析产城融合发展的水平。研究结果表明:京津冀城市群产业、城市、人文子系统的发展水平以及系统整体的发展水平在时间维度上呈增长趋势,而生态环境子系统发展水平在十年间起伏较小。各城市系统协调度整体上处于良好和优质耦合发展阶段,产、城、人和生态四者之间依赖性强。产城融合发展水平有了很明显的提升且多数城市已经处于过渡发展阶段和协调发展阶段;区域内产城融合发展水平差异显著、发展极为不平衡,其空间上呈南北低,中部高的跳跃式分布格局。基于此,提出了实现京津冀城市群产城融合发展的有关政策建议。

关键词:京津冀城市群;产城融合发展;评价指标体系;时空分异格局

中图分类号:F127 F299.2 文献标志码:A 文章编号:1674-7356(2020)-02-0001-11

引言

京津冀城市群产城融合发展对促进协同发展具有重要意义[1],但是与其他发达城市群相比,京津冀城市群在交通、环境、资源、人口、经济总量、市场化程度、经济外向化和地区一体化等方面仍存在较大的差异,同时存在产业结构转型升级困难、城镇建设和产业发展运行效率低下、城镇土地无序扩张、就业吸纳能力不足、产业基础薄弱、环境污染严重等诸多问题,造成一定程度的“产城分离”现象[2-3]。同时,河北与京津产城融合发展水平差距悬殊,分布格局失调,制约了京津冀城市群协同发展。为有序推动北京非首都功能疏解、加快京津冀地区产城融合发展的步伐,更需解决三地产城人生态的均衡问题[4]。因此,京津冀地区的协同发展和经济一体化发展需要更多的理论支撑,有必要对京津冀城市群产城融合发展及其时空演变机制进行研究。

本文基于上述问题,以协同理论为基础构建一套完善的产城融合发展评价指标体系,以京津冀城市群为研究对象,研究产、城、人和生态四者之间的耦合协调关系,分析京津冀城市群内2个直辖市和11个地级市的产城融合发展水平,找出各城市在产城融合发展方面存在的问题,为实现京津冀城市群经济一体化发展和协同发展提供理论支持。

一、文献综述

产城融合发展一直都是国内外学者重点研究主题。国外大多是基于产业与城市化互动关系进行产城融合发展研究。理论基础方面,从Weber[5]的工业区位论、Perroux[6]的“极化”理论和Hollis-Chenery[7]的城市化与工业化的基本规律理论、到克鲁格曼[8]的空间理论等,均在研究产城相互促进作用。J.Vernon Henderson[9]认为产业经济发展水平决定城镇化质量,而城镇化质量主要源于工业化的发展。Baldwin[10]和Button[11]在研究中均对城镇规模和集聚经济的关系进行分析,得出企业集聚带动相关产业集聚和城镇化人口的增加,从而扩大城市规模、促成城市群的结论。Lucio[12]、Ottaviano[13]和 Brulhart[14]基于增长极的扩散辐射效应,分别利用不同国家的数据,研究产业集群、产业集聚、产业专业化与城市发展之间的关系。Mills[15]在研究中发现,产业经济发展对扩大城市规模和提高城镇化质量有明显的促进作用。

国内产城融合理念最早由张道刚[16]提出,强调产业与城市的双向融合、互为依托和平衡的本质,着重以城市功能服务于产业园区;李文彬等[17]从城市功能的城市化与产业互动的角度出发,提出城市的产业支持和城市化的内容相关,服务业的发展可以增强城市功能;谢呈阳[18]在研究中认为人是产城互促的桥梁,产城融合应当是产、城、人三者的融合。除此之外,产城融合发展内涵还有一些共同的认识,即产城融合发展本质是协调与可持续发展的理念[19-20]。关于产城融合模式策略的研究,各个地区的产城融合发展模式有不同的侧重。如济南高新区东部坚持走以新型工业化推动城区发展的道路、广西柳东新区以产业集聚带动城区发展、四川成都天府新区以综合服务功能带动产城发展、北京的中关村科技园以创新推进产城融合发展和浙江台州以优化环境促进产城融合发展的路径[21-24]。

关于产城融合评价与实证分析,相关研究可以分为以下三个方面:一是研究方法多元。所运用的评价方法除了有层次分析法、因子聚类分析法、模糊综合评价、DEA法、灰色关联和熵值法等传统的评价方法外,还引用了GIS空间可视化手段[25-26],从时空视角分析产城融合发展的演变格局。二是研究区域广泛。主要由微观区域产业园区、工业园区、开发区、高新区、城市新区、国家级新区以及特色小镇等转向宏观区域县、市、省级和城市群等[27-28]。三是研究内容丰富。学者们从经济发展、产业规模、产业结构、城镇化质量、城市基础功能、社会公共服务、人文发展和环境建设等多角度构建产城融合发展综合评价指标体并测度发展水平。对于产城融合定量分析研究较早的是高纲彪[29],从经济、政策、空间和环境四个角度构建评价指标体系,以河南省商水县为例采用层次分析法和专家打分法测算其产城融合度状态。王霞等[30]以高新区的空间布局为切入点,从工业化、城镇化和分离指标三方面建立高新区产城融合发展的理论分析框架,综合运用因子法和熵值法对56家高新区产城融合发展水平进行了较为深入的研究;王菲等[31]通过构建产业发展水平和城市发展水平两个方面的综合评价指标体系,运用组合赋权和四格象限法深度研究不同产业集聚区的产城融合发展水平,对识别及定位产业集聚区的发展类型具有重要意义;周作江等[32]试图从产业、城市和人文三个角度构建產城融合发展综合评价指标体系,测度环长株潭城市群产城融合水平。史宝娟等[33]构建了产城融合生态化动态耦合指标体系,运用耦合协调度模型从产业经济发展、城市建设水平、生态化水平分析资源型城市产城融合协调现状。

通过文献梳理发现,首先,学者们从多角度多层面构建产城融合发展综合评价指标体系,然后在此基础上进行系统评价分析。目前,考察结论大多停留在评价指标数据结果和单一分析产城融合发展水平程度上,对深入挖掘产城融合发展地域空间差异性特征研究较少,对产城融合生态化的协调关系和在时间序列上变化的大趋势研究较少。其次,国内从开发区、高新区的微观区域和省域、市县级的宏观层面分别对产城融合发展评价做了大量研究,虽然取得了一定的进展,但在新时期,对于城市群的研究较少。尤其是在京津冀协同背景下,产城融合发展已经成为京津冀城市群均衡可持续发展的当务之急。

因此,本文在现有成果的基础上,立足京津冀协同发展的大背景,以京津冀城市群为研究对象,研究产业经济、城市功能、人文发展和生态环境之间的耦合协调关系,探索其产城融合发展的时空演变格局,为京津冀城市群产城融合发展政策制定,促进产城快速协调融合发展提供决策支持。

二、评价指标体系和评价方法

(一)评价指标体系的构建

基于协同理论的系统整体性来看,京津冀城市群是一个复杂的区域发展系统[34]。在这个发展过程中,一方面有产业经济发展与城市功能建设两层次实体性功能的主导作用,另一方面有非实体性功能人文发展和生态环境建设的促进作用。本文以协同理论和产城融合发展的内涵与动力为理论基础,从多维度衡量京津冀城市群产城融合发展水平。

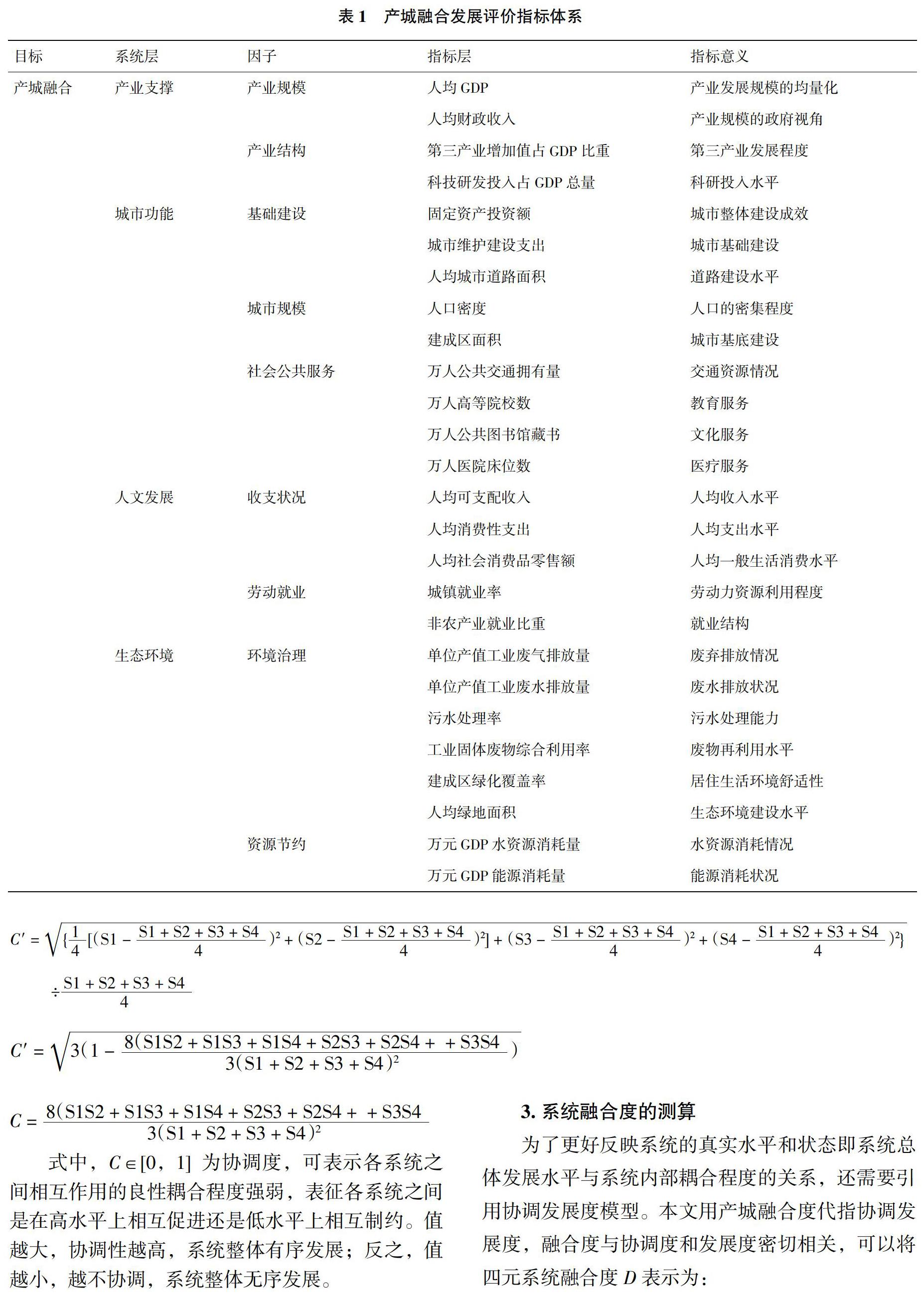

产业支撑方面,从产业规模和产业结构两个角度衡量区域产业发展的效率和质量。产业规模是衡量产业发展总体水平的指标,通常利用人均GDP、人均税收收入指标进行衡量;而产业结构可以更加真实、准确、有效地反映产业发展质量,第三产业占GDP比重作为产城融合发展对产业结构调整的要求指标,其反映了各地区服务业发展水平以及该区域的经济社会发展阶段。之所以没有加入第一产业和第二产业GDP占比指标,一是根据产业结构演化理论,第三产业比例的提升代表了产业结构由低级向高级阶段发展的趋势,二是为了避免同时加入三个指标会发生多重共线性问题。京津冀城市群作为我国第三大城市群,科技创新是产业发展的重要需求。因此,科研投入水平也是衡量产业发展潜力的重要指标,本文用科技研发投入占GDP总量来衡量科研投入水平。

新型城镇化建设要实现产城融合发展除了注重产业经济发展外,还要重视城市功能的完善。从以人为核心的思想来看,城市功能的完善应该包括基础建设、城市规模和社会公共服务几个方面。城市设施配套是城市建设的重要方面,是城市宜居宜业的重要前提;社会公共服务是人类日常生活必不可少的基础保障,如医院、学校、交通等公共服务设施的配套状况决定了人民的生活的便利程度,影响着人民的生活质量和水平。基础建设方面,本文选择了固定资产投资额、城市维护建设支出和人均城市道路面积来衡量城市基础建设成效和道路建设水平。城市规模方面,选取人口密度和建成区面积作为代表指标,能够反映城市人口的密集程度和城市基地建设。社会公共服务方面,选取公共交通拥有量、高等院校数、公共图书馆藏书数和医院床位数分别来衡量城市的交通、教育、文化和医疗服务水平。

产业与城市之所以能够达到相互之间的协调发展,其根本原因在于作为连接两个子系统的“人”的作用。一方面,人力资源作为产业发展所需的重要投入要素,对于产业的升级和结构的调整优化有至关重要的促进作用,另一方面,人口是城市功能存在与建设的必然需求,对于城市功能及其整体环境的优化提升具有重要的影响。同时,良性的产业发展与完善的城市功能建设会促进人文发展。本文从收支状况和劳动就业等方面来测度人文发展情况。收支状况方面,本文选取人均可支配收入、人均消费性支出和人均社会消费品零售额三个指标来衡量居民购买和支付能力以及生活消费水平。劳动就业方面,选取劳动就业率衡量人力资源的利用程度,非农业就业比重来衡量就业结构情况。

生态环境优化是产城融合发展的内在要求。本文将从环境治理和资源节约两方面来衡量生态环境的宜居性和环境建设成效。环境治理方面采用单位产值工业废气排放量、单位产值废水排放量、污水处理率、工业固体废物综合利用率、建成区绿化覆盖率和人均公共绿地来分别反映废气废水排放情况、污水处理能力、废物再利用水平、居住生活环境舒适性生态环境建设水平,从而整体上反映京津冀城市群环境建设成效。资源节约方面,选取万元GDP水资源消耗量和万元GDP能源消耗量作为代表指标衡量城市水资源和能源的具体消耗情况。

为科学测度京津冀城市群产城融合发展水平,遵循客观、规范、简明原则,基于上述分析,构建了包括产业支撑、城市功能、人文发展和生态环境四个系统层的评价指标体系,如表1所示。

(二)评价过程和方法的确定

本文将产业、城市、人文和生态环境作为产城融合发展的4个子系统,在发展度和协调度的基础上引入“融合度”测算评价产城融合发展水平。第一步,对系统发展度进行测算。首先,选取2008—2017年京津冀城市群经济年鉴数据,通过SPSS相关性数据分析优化评价指标体系,得到最终的评价指标;然后,对评价指标数据进行标准化处理,通过熵值法赋权重;最后,计算子系统的发展水平和系统整体发展度。第二步,对系统协调度进行测算。基于各子系统的发展度,利用协调度模型测算系统协调度。第三步,对系统融合度进行测算。融合度以发展度和协调度的科学测算结果为基础,引入“融合度”模型度量产城融合发展水平。

1. 系统发展度的测算

(1)系统指数评估模型

通过线性加权平均法分别计算京津冀城市群内各城市的产业支撑(S1)、城市功能(S2)、人文发展(S3)和生态环境综合评价指数(S4),均介于[0,1]。值越大,表明该系统综合发展水平越高;反之,则越低。

(2)发展度模型的确定

(三)数据来源

以京津冀城市群内13个主要城市为研究对象,以2008—2017年间区域数据为样本,在发展度和耦合度的基础上引入融合度模型,结合熵值法計算京津冀城市群各城市的综合水平、耦合度和融合度,分析京津冀城市群产城融合发展状况。相关区域数据来源于2008—2017年的《中国统计年鉴》《北京统计年鉴》 《天津统计年鉴》和《河北经济年鉴》以及京津冀地区各城市发布的年度统计数据公报。

三、评价结果与分析

为了保证评价指标体系的合理性和准确度,对4个子系统评价指标数据做相关性分析处理。任何指标均应与产城融合发展具有一定的相关性,毫不相关的指标不应被选取;为了避免信息的重复,对评价结果造成负面的影响,应剔除系统内部存在高度相关性的指标(|相关系数| > 0.8)。通过各子系统指标数据在SPSS软件中的相关性检验分析,发现各指标之间具有一定的相关性,不存在高度相关或毫不相关现象,可以看出评价指标体系具有一定的科学性。

(一)产城融合发展系统发展度分析

1. 各子系统发展度分析

为了深入分析京津冀城市群产城融合协调发展的时空演变内在根源,运用熵权法计算得到京津冀城市群产业支撑、城市功能、人文发展和生态环境各子系统具体指标权重,通过线性加权平均法计算2008—2017年京津冀城市群内各城市的产业支撑综合和评价指数(S1)、城市功能综合评价指数(S2)、人文发展综合评价指数(S3)和生态环境综合评价指数(S4),选取2008年与2017年的各子系统综合评价指数绘制成图(图1—图4),比较分析十年来京津冀城市群产城融合各子系统的发展水平。

产业支撑方面,该层面主要是从产业规模和产业结构等产业经济发展的角度对产城融合发展进行阐释。首先将收集来的数据通过公式进行标准化处理后,然后运用熵值法计算得到产业支撑具体指标权重,可以发现,人均财政收入、第三产业增加值比重和科技研发投入比重占该层面的0.75,说明这三个指标对产业经济发展贡献较大。其中,科技研发投入占该层面的0.31,对产业发展具有明显的正向影响,有利于提升工业技术装备水平,加快传统产业升级,推动新兴产业发展,优化产业结构,促进产业转型升级,减少产业发展对资源环境的依赖和破坏。如图1所示,京津冀城市群的产业经济发展综合水平总体呈增长趋势,呈现出以北京、天津为核心的状态。究其原因,北京作为首都,拥有绝对的优势产业基础,城市服务业发展水平较高;天津产业经济发展水平增长幅度最大为0.51,处于环渤海经济圈内,一直稳居第二,在北方拥有最大的综合性港口,特殊的地位使北京天津产业经济发展远超河北省各城市;唐山、邯郸、廊坊和沧州等地承接大量北京转移产业,是京津城市辐射效应的受益者,集聚了一定规模的制造企业,唐山邯郸的产业发展以资源型为主导,对城市的发展具有一定抑制作用;衡水、保定、邢台三市均距离京津相对较远,产业结构单一、缺乏优势产业。由此可以看出,京津冀城市群的经济发展仍然极不平衡,河北省整体产业经济发展水平较低。

城市功能方面,主要是从基础建设、城市规模和社会公共服务等城市功能建设的角度对产城融合发展进行阐释。对城市功能具体指标赋权时,城市维护建设支出占该层面的0.28。可见,城市维护建设支出是提升城市高质量发展的重要支撑,对于城市功能完善、城市载体的良好发展具有重要的作用。同时,城市在投资建设中可以拉动就业、刺激消费、优化城市管理功能、提高居民生活质量,带动城市的经济发展。如图2所示,京津冀城市群的城市功能综合水平整体上有所提高。2008至2017年间,天津城市功能综合评价指数上升了0.51,这与天津不断完善城市基础设施建设密切相关,2017年城市维护建设支出高达26 419.5亿元,位居城市群之首;北京有稳健的经济发展,为城市基础建设支出提供了经济基础,同时具有完善的公共服务体系和丰富的基础教育资源;张家口、承德、邢台、衡水相对滞后,经济基础薄弱导致教育资源匮乏、科教水平落后、公共交通和医疗等城市基础建设缓慢。

人文发展方面,主要是从收支状况与劳动就业概况两个角度对产城融合发展进行分析。根据熵值法测算的评价指标权重可以发现,人均社会消费品零售额、城镇就业率和居民人均可支配收入3个指标总权重达到0.73,其对人文发展水平的贡献度较大。尤其是人均社会消费品零售额和居民人均可支配收入两个指标的权重分别为0.21与0.37,这表明相对于劳动就业而言,收支状况水平对居民生活质量和发展水平的提高有很大程度的影响,并且起着决定性的作用,城市在居民消费的过程中促进经济发展、改善生活水平。如图3所示,研究发现,京津冀城市群13个主要城市的人文发展水平整体呈快速上升趋势。北京和天津以绝对高位处于首位,远超河北省各城市;河北省内石家庄、唐山、廊坊和秦皇岛的人文发展水平较强;而邯郸、邢台、张家口和承德等地相对滞后,发展空间大。河北省各城市人文发展较弱主要是因为产业经济基础薄弱、城市化发展落后,人才、资本等内生动力不足,政策、科技等外部条件缺乏。

生态环境方面,主要是从生态化发展角度对产城融合发展进行阐释,分为环境治理和资源节约2个因子。在生态环境治理环节,人均绿地面积、建成区绿化覆盖率等指标权重名列前茅;在资源节约环节,能源消耗量所占权重高达0.33,直观上来讲与实际情况相符合。结果如图4所示,2017年与2008年相比,生态环境综合评价指数变化不一,除北京和天津外生态环境质量都有所下降。北京承载着巨大的生态环境压力,但近年来生态环境质量有所提升。可以看出,政府环境治理力度是空前的,环境投资额也是巨大的,对人均绿地面积、建成区绿化覆盖率等方面的环境绿化非常重视;秦皇岛环境质量虽有所下降,但是处于重要的沿海旅游城市,第三产业较为发达,是京津冀城市群天然的生态涵养区、环境保护支撑区和重要的水源地,因此整体上环境质量相对较好;唐山、石家庄、邯郸、邢台、衡水等地在经济建设过程中以高耗能、高污染产业为主,对能源的依赖程度深,大气污染较为严重、工业废弃物排放量较高,这表明京津冀地区经济发展是以牺牲环境为代价,河北省更需要加大环境治理投入力度,设立高效的生态环境治理补偿机制。

2. 系统整体综合发展度分析

将前文计算得到的S1、S2、S3和S4,運用发展度模型计算得到京津冀城市群产城融合发展综合评价指数T。选取2008 年与 2017年的系统整体综合评价指数绘制成图,如图5所示,比较分析十年来京津冀城市群产城融合系统整体的综合发展水平。

如图5所示,从整体来看产城系统发展综合水平在考察期内都呈现增长趋势,且遵循北京好于天津好于河北省内的各地级市的次序。北京市的产城系统发展综合评价得分一直排在第一位,处于最高水平,其综合得分为0.52-0.9,自2010年起产城系统发展综合指数的上升趋势相对前3年增长较缓慢。天津市综合得分为0.7-0.73处于第二位;而河北省内11个地级市一直处于低水平状态,综合得分在0.3左右,最高值仍小于北京市考察期间的最低值,与京津两地差距非常之大。究其原因,河北为传统重工业基地,以钢铁、石化、装备制造等重工业和以煤炭为支柱的能源利用结构为主导,产业发展对资源的依赖性较高,导致生态环境的恶化,使得京津冀城市群系统整体综合发展度急剧下降。随着京津冀协同发展体系的建立和生态文明建设政策的推行,国家在产业经济和城市建设中投入越来越多的人力、物力和财力,产业经济的发展、社会服务和基础设施的完善、人文综合水平的提高和生态环境的治理保护将会激发京津冀城市群产城融合综合发展。

(二)产城融合发展系统协调度分析

根据四维协调度模型,结合前文2008—2017年京津冀城市群各子系统S1、S2、S3和S4综合评价指数计算结果,进一步得到系统的协调度C,见表3。

近十年,北京市和天津市四维系统协调度均保持在0.9水平以上处于优质耦合阶段,达到良性共振且有序发展的状态;河北省各地级市在2011年实现了较大跨度的增长,协调度均上升到0.8以上。2012—2017年,河北省内的各地级市协调度呈现小幅增长或下跌。其中,石家庄协调度在2011年后一直保持优质耦合水平的状态,2012年达到最高值超过天津市。2017年,在京津冀城市群内除张家口、衡水、承德耦合良好外,其余10个城市的产、城、人和生态耦合质量高,但是耦合不一定发展,四个系统之间耦合可能是一种“低-低”和谐。例如,衡水虽然处于良好的耦合范围,但除生态子系统指标略高外,其他三个指标体系在13个城市中均排在最后,而京津生态环境处于劣势,产业、城市和人文系统均居首位,是一种“高-高”的优质耦合。

(三)产城融合发展系统融合度分析

根据前文的综合评价中指数T和协调度C,结合融合度公式,分别计算京津冀城市群内各城市产城融合度D。本文选取2008年、2012年和2017年京津冀产城融合发展水平进行分析,如图6所示,以此分析京津冀城市群产城融合度及其发展演变格局。

从图6的变化可以直观地发现,在考察期的十年间,京津冀城市群产城融合度总体上保持上升趋势,且近年来呈现逐渐跃升态势。按照表2的融合度划分标准,将产城融合发展划分为不同等级,发现京津冀城市群13个主要城市处于良性发展状态,轻度失调和濒临失调为主要类型。首先在2008年,京津冀城市群内各城市,除北京市和天津的产城融合发展处于协调水平之外,河北省的11个地级市的产城融合水平均处于中度失调和轻度失调阶段。同时,还可以发现产城融合发展状态在京津冀城市群区域内的南北和中部差异非常明显。到2012年,邢台、保定、张家口、承德和衡水这些城市原来处于中度失调阶段的开始迈入轻度失调水平状态;同时,原来处于轻度失调状态的石家庄、廊坊、唐山、邯郸和秦皇岛,其产城融合发展水平逐渐上升为濒临失调阶段。到了 2017年,京津冀城市群产城融合发展水平整体协调发展取得了非常显著的效果,北京、天津分别处于优质协调和良好协调阶段,河北省的11个地级市均已处于过渡发展阶段,产城融合发展水平整体上有了一个跨越式的提升。这主要是因为从2011年京津冀被纳入“十二五”规划, “首都经济圈”成立到2014年提出京津冀一体化再到2015年京津冀一体化顶层设计的《京津冀协同发展规划纲要》发布以及国家区域经济发展重要内容“一带一路”战略的实施,在一定程度上推动了产城融合发展水平。

以上分析可知,京津冀城市群产城融合发展空间特征还是非常明显的,区域内产城融合发展水平差异显著、发展极为不平衡。因此,从空间变化特征来看,其空间上呈 “南北低,中部高”的跳跃式分布,在京津辐射作用下,周边城市有较大开发潜力和提升空间。根据各城市产城融合发展的时空演变规律,13个城市大致可分为以下三个梯队:

第一梯队为北京和天津。北京在2008—2017年保持了前沿水平,遥遥领先其他城市,是京津冀城市群10年来发展历程中最稳定,产业、城市、人文和生态协调度最高的城市,这既源于北京高度发达的经济、完善的城市功能建设,也源于北京作为全国政治经济中心对绿色生态理念的带领倡导效应;天津作为直辖市,各方面发展均衡,北京、天津汇聚了京津冀城市群高质量的科研资源、技术人才、金融资本和产业资源要素等,虹吸效应显著。

第二梯队为石家庄、秦皇岛、廊坊、沧州、唐山和邯郸。石家庄作为省会城市,具有明显的政策红利、城市发展的高优先级和显著的发展优势;秦皇岛作为京津冀城市群的生态示范城市,坚持“生态城市”的原则,积极打造生态创新、绿色高质量和高科技产业,但是某种程度上制约了它的产业和城市化发展;廊坊作为连接北京和天津的两个核心的区域,在其早期城镇化发展过程中潜在开发能力不足,受到京津“强磁力”效应的影响。后期受益于京津“边缘区”效应和辐射带动作用,与其他城市相比具有“先动优势”;沧州拥有环渤海地区重要的港口城市,民营经济发展迅速,产业结构相对合理,为城市化发展奠定了基础;唐山和邯郸一定程度上可以接受部分京津辐射效应,这两个工业化城市都有一定的产业经济基础,但第三产业发展相对滞后,产业结构不合理。

第三梯队为张家口、承德、保定、衡水和邢台。张家口和承德这两个地市是京津冀城市群的生态屏障,生态环境良好且有着大量的自然资源,但是產业和城市化发展能力弱、集聚水平低,产业经济和城市功能发展相对于其他城市比较落后;衡水、保定、邢台三市均为非沿海城市,且距离京津相对较远,缺乏优势产业,经济基础薄弱,在产城融合发展进程中京津两市并不能有效地带动其发展。

四、结论及建议

本文基于协同理论构建产城融合发展评价指标体系,在发展度和耦合度科学评价的基础上,引入融合度模型探讨了京津冀城市群产城融合发展水平以及时空分异格局,经过实证研究得出如下几个结论:

一是京津冀城市群产城融合发展总体呈持续上升态势,但空间差异较大。产业经济、城市功能、人文发展和生态环境综合指数呈增长趋势,也推动京津冀城市群产城融合发展不断向协调发展类型转变。但区域内各城市产城融合发展水平差异显著、发展极为不平衡,其空间上呈“南北低,中部高”的跳跃式分布的分异格局,很大程度上受到城镇规模和产业结构不合理的干扰,中心城市对其带动作用较弱,不利于城市群一体化发展。

二是城市功能和人文发展是影响京津冀城市群产城融合协调发展的关键因素。对子系统发展度和融合发展类型分析发现,城市功能建设和人文发展水平在考察期的十年间相对滞后,对产城融合发展的促进作用相对不足,是京津冀城市群产城融合协调发展的关键阻力。

三是科技研发投入、城市维护建设支出、人均可支配收入和能源消耗量分别对产业发展、城市功能、人文发展和生态环境的贡献率最高。

针对上述研究结论,首先可以发现河北省是京津冀发展的短板,率先填补区域发展短板,拉近与京津地区的距离,提升其区域整体内生增长动能和外向化程度。应注重京津冀三地在产业、城市、人文和生态等领域的协同合作,充分发挥京津两市的辐射带动作用,培育高科技产业、医疗教育、交通基础服务等方面的共同发展,不断优化落后区域的产业结构调整和绿色创新水平,并根据“三地”资源特征调整各自的产业重点领域,从整体而不是从单个城市入手,增强京津冀地区的整体发展能力。其次,分别从产业经济、城市功能、人文发展和生态建设四个方面提出推进京津冀城市群产城融合发展的政策建议:

(1)形成分工合理的产业价值链。基于京津两市“吸虹效应”明显,要素集聚能力强的现实情况,需要根据不同城市发展的功能定位和比较优势,合理确定各城市产业发展定位,发展培育多个核心区,带动周边城市发展。其中,北京应该科学利用科研资源,充分发挥人才资源配置中的作用,为高新技术产业的发展奠定基础,提升北京整体的科研能力和创新能力,壮大科技创新核心区;天津依靠其金融创新和第三产业优势,积极主动疏解北京非首都功能,比如金融机构,行政机构、科研、教育机构、医疗机构和现代服务业;张家口和承德要继续坚持“生态立市”,抓住新时代发展机遇和冬奥会契机,在生态保护、水源涵养的前提下,构建生态型新业态,充分发挥张家口和承德生态涵养区功能,大力发展旅游和大数据服务业、健康养老和新能源等产业,积极融入城市群协同发展;廊坊作为连接北京和天津的两个核心的区域,积极承接北京天津的产业技术转移。石家庄、廊坊和张家口位居京津冀区域的南北各端,带有非常鲜明的发展特点。其中,石家庄市作为省会城市可以政策为导向、廊坊可以市场为主导和张家口可以生态为核心,三个城市发挥自身优势,积极整合其他城市,形成区域内城市圈。河北依靠城市群协同发展的基础向京津两市周边地带发展,实现城市群的“一体化”发展,提高京津冀城市群内各城市的产城融合发展。

(2)完善城市公共服务建设。城市公共服务建设是产城融合发展的重要环节,针对京津周边城市基础服务分布不均的问题,应从市政基础建设、教育、医疗、交通、科教多个方面完善城市公共服务。一是完善城市基础设施。统筹京津冀的城市功能布局,加大财政转移支付资金,在京津冀区域协同发展规划下,加大对河北各个城市基础设施投资,实现公共设施的全覆盖。从而缩小区域内各城市的公共服務差距,为人才的吸引和产业要素的集聚奠定良好基础。二是积极推动交通一体化建设。构建城市交通管理智能化平台,采取多种措施治理城市交通拥堵。建设快速公共交通,打造区域内京津两地与相邻地级市的半小时通勤圈。三是促进医疗服务共建共享。大力优化医疗资源的布局,寻求更广泛的医疗合作,加强综合监管,逐步完成京津冀区域医疗发展规划的有效对接,实现京津冀医疗服务共建共享。

(3)完善人文发展机制。要加大科技型人才的培养和引进力度,完善就业机制政策,优化人力资源的效率配置。三地基于自身优势调整就业结构,统筹规划整体公共就业合作理念,建立京津冀区域内就业服务协作管理机制和统一的人力信息共享中心。京津两地要充分发挥其带头作用,充分考虑不同地区的公共就业服务要素有效对接和自由流动,在人才培养和就业机制上为河北省的发展给予支持,通过联合办学,共同建设研发实验室等方式实现人力资源的优化配置。人才培养机制的建立和就业发展机制的完善为人的综合发展提供重要基础,为人的生活质量提供物质保障。加强科技人才培养,完善就业发展机制,优化人力资源的效率配置,以此提高城镇就业率,从而提升区域居民生活水平和人民生活的幸福感。

(4)治理生态环境。良好的生态环境是城市健康发展的屏障基础,是人民安居乐业的重要因素。北京、天津和河北一直在重点关注生态环境问题,虽然环境治理取得了初步成效,但仍有很长的路要走。我们要结合时代特点,通过AI、物联网、大数据等技术的应用,实时监测环境数据,建设智慧环保平台,加大环保投入力度,实现绿色发展。在城市建设中强化“绿水青山也是金山银山”的理念,推广生态城市经验,提高重点区域绿化覆盖率、绿地率及人均公共绿地面积使其达到标准,为产城融合发展提供生态环境方面的保障。因此,生态环境治理需要京津冀三地共同努力。

[参考文献]

[1] 郑涛,李达,石岩璞. 京津冀区域经济差异时空特征分析[J]. 工业技术济,2017,36(01): 93-101.

[2] 王振坡,朱丹,王丽艳. 区域协同下京津冀城市群城市综合承载力评价[J]. 首都经济贸易大学学报,2018,20(06): 73-81.

[3] 丛海彬,段巍,吴福象. 新型城镇化中的产城融合及其福利效应[J]. 中国工业经济,2017(11): 62-80.

[4] 马奔,薛阳. 京津冀城市群城镇化质量评价研究[J]. 宏观经济研究,2019(04): 73-83+170.

[5] Weber A. The Location of Industries[M]. Chicago: University of Chicago Press,1909.

[6] Perroux F. A note on the notion of growth pole[J]. Applied Economy,1955,1(2): 307-320.

[7] HOLLIS CHENERY,MOISES SYRQUIN. Patterns of development 1950—1970[M]. London,Oxford University Press,1975.

[8] 保罗·克鲁格曼. 地理和贸易[M]. 北京大学出版社,2000.

[9] J.Vernon Henderson. Marshall′s scale economies[J]. Journal of Urban Economics,2003,(53): 1-28.

[10] Baldwin J R,Brown W M. Regional manufacturing employment vol-atility in Canada: the effects of specialization and trade[J]. Paper in Region Science,2004,83(3): 519-541.

[11] Button K J. Urban Economics: Theory and policy[M]. London: The MacMillan Press,1976.

[12] Lucio J,Herce J, Goieolea A. The Effects of Externalities on Productivity Growth in Spanish Industry[J]. Regional Science and Urban Economies,2002(32): 241-258.

[13] Ottaviano G,Pinelli. Market Potential and Productivity: Evidence from Finnish Regions[J]. Regional Science and Urban Economics,2006(36): 636-657.

[14] Brulhart M,Mathys N. Sectorial Agglomeration Economics in a Panel of European Regions[J]. CEPR Discussion Paper,2007: 641.

[15] Mills ES,Hamilton BW. Urban Economics[M]. NewYork: Harper Collins College Publishers,1994.

[16] 张道刚. “产城融合”的新理念[J]. 决策,2011(01): 1.

[17] 李文彬,陳浩. 产城融合内涵解析与规划建议[J]. 城市规划学刊,2012(S1): 99-103.

[18] 谢呈阳,胡汉辉,周海波. 新型城镇化背景下“产城融合”的内在机理与作用路径[J]. 财经研究,2016,42(01): 72-82.

[19] 刘满凤,谢晗进. 我国工业化、城镇化与环境经济集聚的时空演化[J]. 经济地理,2015,35(10): 21-28.

[20] 陈鸿,刘辉,张俐. 开发区产业集聚及产城融合研究——以乐清市为例[J]. 城市发展研究,2014,21(01): 1-6.

[21] 刘欣英. 产城融合的机制与效应研究[D]. 西北大学,2017.

[22] 邱建. 四川天府新区规划的主要理念[J]. 城市规划,2014,38(12): 84-89.

[23] 秦智,李敏. 产城融合推进柳东新区新型城镇化建设步伐[J]. 企业科技与发展,2013(16): 7-9.

[24] 刘瑾,耿谦,王艳. 产城融合型高新区发展模式及其规划策略——以济南高新区东区为例[J]. 规划师,2012,28(04): 58-64.

[25] 甘小文,毛小明. 基于AHP和灰色关联的产业承接地工业园区产城融合度测度研究——以江西14个国家级工业园区为例[J]. 南昌大学学报(人文社会科学版),2016,47(05): 88-95.

[26] 丛海彬,邹德玲,刘程军. 新型城镇化背景下产城融合的时空格局分析——来自中国285个地级市的实际考察[J]. 经济地理,2017, 37(07): 46-55.

[27] 何磊. 苏州工业园区产城融合发展的历程、经验及启示[J]. 税务与经济,2015(02): 1-6.

[28] 张建清,白洁,王磊. 产城融合对国家高新区创新绩效的影响——来自长江经济带的实证研究[J]. 宏观经济研究,2017(05): 108-117.

[29] 高纲彪. 产城融合视角下产业集聚区空间发展研究——以商水县产业集聚区为例[D]. 郑州: 郑州大学,2011.

[30] 王霞,王巖红,苏林. 国家高新区产城融合度指标体系的构建及评价——基于因子分析及熵值法[J]. 科学学与科学技术管理,2014, 35(07): 79-88.

[31] 王菲. 基于组合赋权和四格象限法的产业集聚区产城合发展评价研究[J]. 生态经济,2014(3): 36-41

[32] 周作江,周国华,王一波,等. 环长株潭城市群产城融合测度研究[J]. 湖南师范大学自然科学学报,2016,39(03): 8-13.

[33] 史宝娟,邓英杰. 资源型城市发展过程中产城融合生态化动态耦合协调发展研究[J]. 生态经济,2017,33(10): 122-125.

[34] 孙健夫,阎东彬. 京津冀城市群综合承载力系统耦合机理及其动力机制[J]. 河北大学学报(哲学社会科学版),2016(5): 72-78.

[35] 于洋,陈才. 区域视角下中国经济-能源-环境-科技四元系统耦合水平演变特征及提升策略[J]. 经济问题探索,2018(05):139-144.

[36] 梁龙武,王振波,方创琳. 京津冀城市群城市化与生态环境时空分异及协同发展格局[J]. 生态学报,2019,39(04): 1212-1225.

Abstract: Take the 13 prefecture-level cities of Beijing-Tianjin-Hebei urban agglomeration in 2008—2017as research formation, the evaluation index system of production city integration development is constructed from four aspects: industry, urban function, human development and ecological environment, based on the development degree and coordination degree model, the fusion degree model is introduced to evaluate the level of City-Industry Integration of development. The research results that the development level of industry, city and humanities subsystems and the overall development of the system show an increasing trend in the time dimension in Beijing-Tianjin-Hebei urban agglomeration, while the development level of the ecological environment subsystem is less fluctuating in ten years. The coordination degree of each urban system is in a good stage and high-quality coupling development, the dependence among industry, city, human and ecology is strong. The development level of City-Industry Integration has been significantly improved and most cities are already in the stage of transitional development and coordinated development; there are significant differences in the level of City-Industry Integration of development in the region, and it is extremely unbalanced, its spatial appearance is a leap-like distribution pattern of "north-south-north and middle-high". Based on this, the policy recommendations for realizing the City-Industry Integration of the Beijing-Tianjin-Hebei urban agglomeration city are proposed.

Key words: Beijing-Tianjin-Hebei city agglomeration; City-Industry Integration of development; evaluation index system; spatial and temporal patterns