元本资治通鉴的刊印与流传

2020-07-13郭立暄

□ 郭立暄

司马温公《资治通鉴》294卷,上起周威烈王二十三年(前403),下迄后周世宗显德六年(959),年经事纬,要言不烦。又参校所采诸书异同,为《考异》30卷,明所以去取之意。元丰七年(1048)奏进,元元年(1086)下杭州镂版。至宋元之际,胡三省为之音注。本文基于印本调查,分析胡注版本源流,简述元刻初印本之文字优胜。

一

本书前身之胡三省自序(署旃蒙作噩,即乙酉年)云,他致力于《通鉴》一书,先有《广注》97卷,有《论》10篇,有《雠校通鉴凡例》,兵难中旧稿三失。乱定反室,复购得他本而为之注,始以《考异》及所注者散入《通鉴》各文之下,历法、天文则随《目录》而附注焉。至乙酉(至元二十二年,1285)冬乃克彻编。若史照《释文》之舛谬,改而正之,著《通鉴释文辩误》12卷附入。

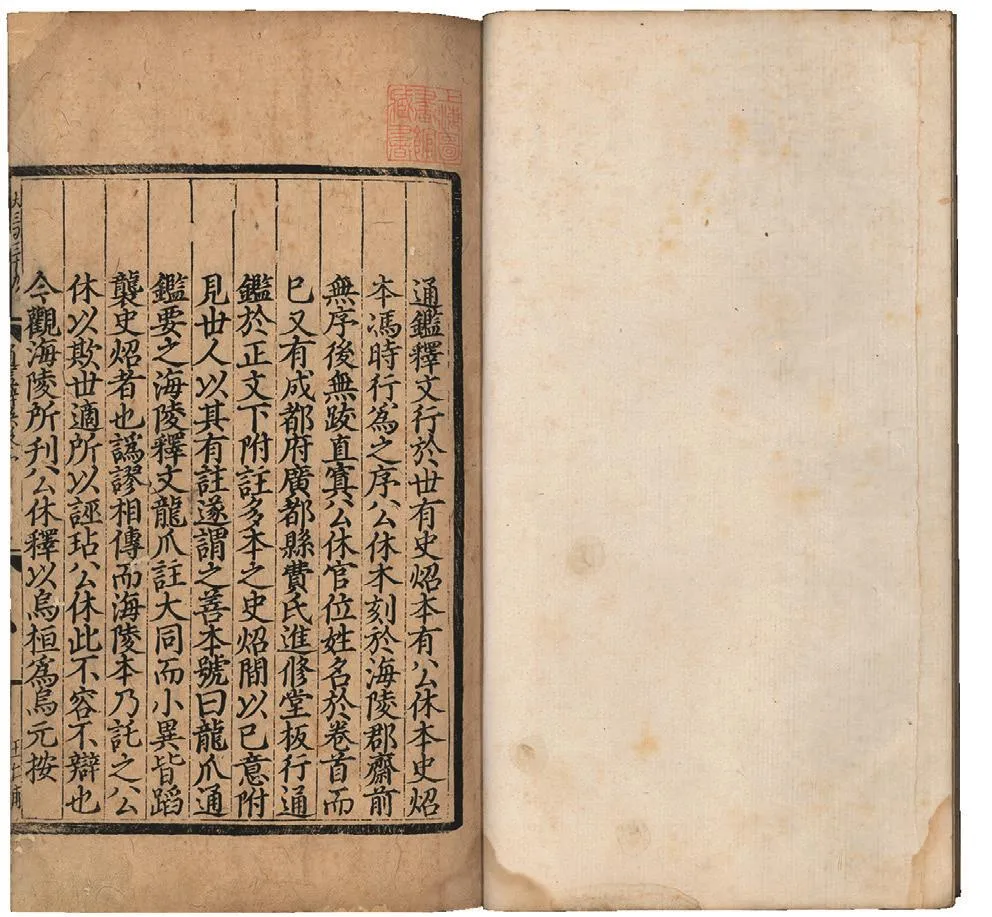

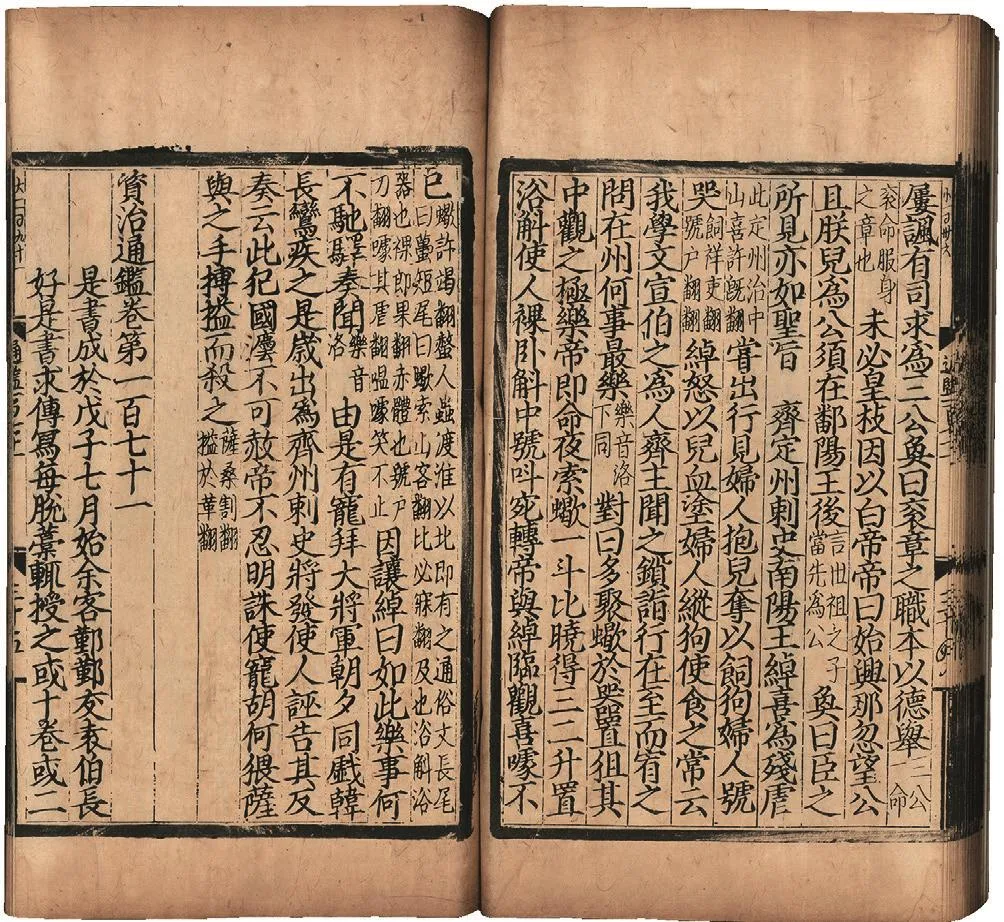

乙酉年后,胡三省续有改定增注。元刻初印本(图1~图2)卷第171末有先生识语,记述编纂过程甚详,附录如下:

是书成于戊子(至元二十五年,1288)七月。始余客鄞,鄞友袁伯长好是书,求传写。每脱稿辄授之,或十卷,或二十卷。后客越,越友王理得、钱澹翁等数人亦求传写,余以稿本授之。越友好是书者虽多,率数月辄弃去,唯理得、澹翁欲卒业。澹翁于余本有去取,理得摹写精细。自周至唐,二百有余卷,伯长是年十月伻来,余以脱稿本自一百七十一卷至一百九十卷凡廿卷授之。次年(至元二十六年)正月,鄞大火,中夜及伯长所居,是书留清容者并烬焉。二月,妖贼杨镇龙起玉山,焚天台、新昌、嵊县,犯猎诸暨、东昜、金华,进薄婺城而败。余党溃归吾乡者复啸聚,焚奉化、宁海。大兵来讨之,逸德之烈,不分玉石,烧荡室庐,系累屠杀者什七八。余携家入深山,箧稿本、椟脱稿本授二仆,一寘古冢丛棘中,一瘗地中。兵退余归,瘗诸地者幸存;寘丛棘者唯空箧在,然箧中有笔二十余枝,笔存而书亡,意为好事者取去,而无从致诘。然《唐纪》数十卷留理得所,目录三十卷留椟中,彼其所得者亦非完书也。

余既无居室,且官司不务抚宁荒余,鱼涸而禽狝之,不得以苟生,遂流寓奉化之连山,儿辈就先人墓左结小庐。庚寅(至元二十七年)年成余始归,官司抄数户口,凡业儒者蠲征徭。抄数未定,吏胥乘隙,虐以重役,岁三四至。余赀仅存者,罄于买复,未暇修习旧读。

又次年(至元二十八年),抄数定,上司稍重儒学,有至邑者,每访问加礼貌。余父子始收拾旧书,脱简间编乱人意。壬辰(至元二十九年)春三月,如鄞访伯长,时理得存焉,问其所传本,云为廉访司官取去。鄞城藏书故家多毁,无从假借。伯长近收《通鉴》,乃汴都枣木本,出于张氏初寮所校,标题点勘,皆其手笔。犹恨其差误有失刊改,句读有失所者。其书朱墨精鲜,装翦华净。伯长谓余曰:“某家今仅有此本,先生其以归,补注前书,足成一家言。”余念余家诸孙多,稍长者䛷壁书窗,幼者涂泼棐几,一有将护不谨,有累友道,难之。既又念此书不可不补,且携二帙八卷以归。四月至家,先务博采旁搜,而后着笔。五月辛丑起写,乙巳毕卷。

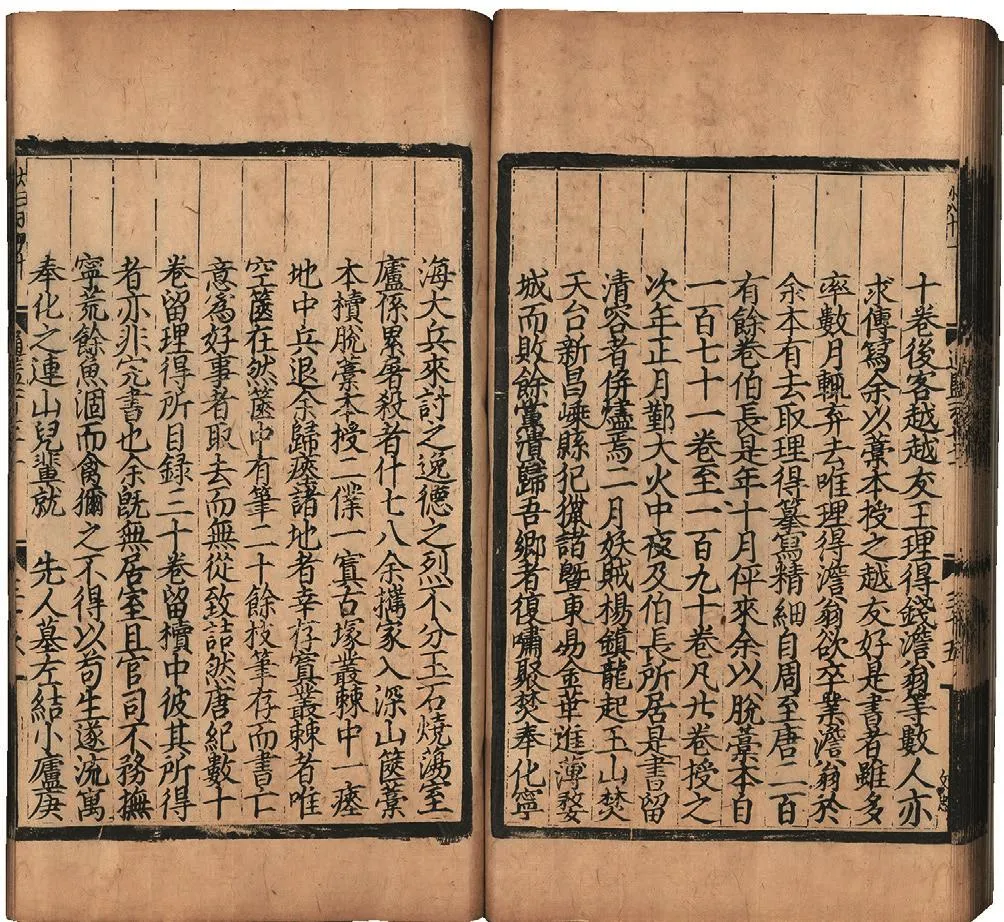

按此跋(图3~图5)记事已至壬辰年五月,犹未毕工,知本书之写定不早于至元二十九年。意者此书刻在作者身后,故仍用乙酉年原序,乙酉年以下编纂事迹缺如。此注涉及音义、校勘、名物、地理等,搜剔前书几无余蕴。兼有评论,每以个人遭际遇合之感悟、身份家国认同之态度贯注其中,为板荡余音,黍离变调,非仅以博洽宏通著称而已(陈援庵《通鉴胡注表微》已发其覆)。

二

此本半叶10行,行20字,注文小字双行。四周双边,版心黑口,双鱼尾,上记大小字数,下记刻工名。框高22.5、宽14.5厘米。刻工有付友实、江君美、江叔度、叶清甫、胡时中、刘仁甫、虞以德、陈以敬等180余人,开版字体近元代中期建刻风格。

此为胡注传世第一刻本。据明黄溥《简籍遗闻》,此本刊于临海,洪武初取其板入国子监,递有修补。传世本印次各异,《中国古籍善本书目》等著录简略,刷印先后顺序未明,利用不便。今以所见各本,逐叶检点,重加排次,依次分记如下:

(一)元刻初印本。150册。字画明爽,无明补版叶,各卷尾刻身之先生识语及题诗合计35条(尾崎康《上海图书馆藏宋元版解题》史部[二]《资治通鉴》胡注条记述甚详,可参考。收入《斯道文库论集》第32辑)。局部有剜补痕迹,当是刊版时改订所致。

(二)元刻明前期修补印本甲(以下简称“早印甲本”)。148册。文字有挖改,各卷后身之先生识语仅留2条(卷第25、第272末)。有明前期补版,间有缺版,版心不记补刊年月,审其字体,盖刻在成化中。有清赵怀玉、金兆燕、莫友芝手跋,莫棠题诗并跋。

钤有“曹溶”“洁躬”“赵氏亿孙”“怀玉印信”“小酉斋”“莫友芝图书印”“章钰”等印。今藏北京大学图书馆。

(三)元刻明前期修补印本乙(以下简称“早印乙本”)。286册。明前期补版较前本稍多(卷40第33叶,前本为元刻原版,此本为明前期补版),无弘治年以下补版。间有缺叶。卷204第30~32叶、卷205~206缺失,经前人补钞完足。

钤有“曾在李鹿山处”“长州汪文琛鉴藏书画印”“汪士钟曾读”等印。今藏日本静嘉堂文库。

(四)元刻明弘治修补印本。160册。元版叶多漫漶,附入弘治二年、三年补版(版心下有“监生裴凤录”“监生谈绅录”“监生王锦录”“监生葛富写”等字样),经严虞手批,有文彭、文元发、文震孟、文震亨手书题记,严虞、严鎏、严有禧、李蕙手书跋尾。

钤有“铁琴铜剑楼”等印。今藏国家图书馆。

(五)元刻明嘉靖元年修补印本。154册。附入正德九年补版(版心不记补刊名氏),又有嘉靖元年补版(版心下记刻工“苏守易”),版心上方原有弘治、正德、嘉靖年款为坊贾割去,冀充元印本。

钤有“安乐堂藏书记”“明善堂珍藏书画印记”“潘祖荫藏书记”“吴县潘伯寅平生珍赏”“伯寅藏书”等印。今藏上海图书馆。

图2 元刻初印资治通鉴释文辩误序上海图书馆藏

图3 元刻初印资治通鉴卷171末跋1上海图书馆藏

(六)元刻明嘉靖二十年修补印本。100册。附入嘉靖二十年补版(版心上有“监生汪文管刊”“监生崔佐补刊”等字样)。卷112~121、卷215~231配清嘉庆胡克家刊本。卷1~2补版叶所署年月为坊贾割去。

钤有“东山藏书”“善本鉴定”等印。今藏天津图书馆。

(七)元刻明嘉靖二十一年修补印本。存66卷(81~ 83、96~ 102、109~ 128、138~ 139、176~ 178、217~ 235、246~ 250、256~ 258、268~269、284~285),25册。附入嘉靖二十一年补版(版心上有“监生汪文管刊”等字样),封面有潘景郑、顾廷龙手书题识。

钤有“景郑藏书”“丁丑以后景郑所得”“上海市历史文献图书馆藏”等印。今藏上海图书馆。

(八)元刻明嘉靖二十八年修补印本。81册。附入嘉靖己酉年(二十八年)补版(版心有“监生某某刊”字样,列马彦、吴文明、郑应聘、王袍等50余人)。前有国子监祭酒邹守益《资治通鉴补刊序》3叶,版心刻“嘉靖二十年刊”字样;又国子监祭酒龚用卿《重修资治通鉴序》3叶,版心刻“嘉靖二十一年刊”字样。间有缺叶,尚未补刻。或经补钞,或填入白纸。

(九)元刻明嘉靖三十二年修补印本。80册。附入嘉靖癸丑年(三十二年)补版10余叶。抽去邹守益、龚用卿序。

钤有“世留堂印”“张成孝印”等印。今藏四川省图书馆。

(十)元刻明嘉靖三十八年修补印本。

甲本。存153卷(1~153),60册。附入嘉靖己未年(三十八年)补版(版心上有“嘉靖己未年”字样),又有一种补版,上下白口,无年款,字体与嘉靖己未年版略同,盖同时所刻。此期补版数量甚多,其所抽换者多属元版,亦间有明补版。印版多有缺失,以白纸填入。白纸印有版格,书耳题“原缺”2字。所见本仅前半部,计缺失24版。

钤有“国学专修馆章”等印。今藏上海图书馆。

乙本。存283卷(1~96、99~213、217~221、225~280、284~294),96册。补版至嘉靖己未年(三十八年)。前本脱版处,此本多缺叶,又较前本失去23版。所缺叶均以版格白纸填入,版格左上无书耳,知此为又一次刷印本。

钤有“钱唐丁氏藏书”“八千卷楼藏书印”“嘉惠堂藏阅书”“江苏弟一图书馆善本书之印记”等印。今藏南京图书馆。

又一部,200册。脱版状况与丁藏本接近,缺叶经前人补钞。卷272~274脱失,经前人钞配。有罗振玉手跋。

钤有“罗振玉印”“罗叔言”“臣振玉”“罗振玉”“叔言审定”“殷礼在斯堂”“宸翰楼”“振玉印信”等印。今藏首都图书馆。

清人胡克家曾仿刻此本,云所据元本有王磐撰《兴文署新刊资治通鉴序》,定为至元兴文署刻。王国维《观堂集林》卷17考胡注成于至元二十三年,王磐致仕在至元二十一年以前,无从为胡注作序。今查胡注成书更在至元二十九年后,且初印本无王序,益知其不可信据。吴哲夫《元兴文署〈资治通鉴〉版本问题疑辨》文推测王磐序为“明季或清初好事者的伪作品”(见《故宫学术季刊》第20卷第2期),今按元刻初印本无王磐序,弘治以下印本亦无,仅明前期印本(早印本甲)有之,疑王磐序为明前期误入,随后抽去。

三

依据前述存世印本,结合文献,可将元刻刊印过程逆推如下:

此本于元代中期刊刻,刊版时主持者有校修改订,并附刻身之先生识语题诗。洪武初取其板入国子监,后印时铲削殆尽,仅存两条。明前期修补重印时,误增入王磐《兴文署新刊资治通鉴序》,旋即撤去。成化、弘治二年、弘治三年、正德九年、嘉靖元年补版未多。至嘉靖二十年,补版数量剧增,时邹守益任国子监祭酒,拟修补旧版,徽州监生汪文管愿出力独任,嘉而许之(邹守益《资治通鉴补刊序》)。当年修补印本出,邹氏为之序。不久邹氏以直谏落职,龚用卿继任祭酒,汪文管复请修补,许之。嘉靖二十一年修补完成,龚氏序之以传(龚用卿《重修资治通鉴序》)。嘉靖二十八年,主持者又事修补,彼时无愿独任如汪文管者,遂由马彦等监生50余人分担刻资。嘉靖三十二年稍稍抽换数版,至嘉靖三十八年,是书版片损坏缺失严重,南监再事修补,替换元版甚多。此后未见续有补版。

嘉靖元年以前补版虽间有失误,多由底本模糊所致;嘉靖二十年以下,修补者态度草率,误字层出,不可卒读,其中以嘉靖三十八年己未印本为最劣。己未本又可分甲、乙二种:甲种本所见仅前半部,计缺失24版,乙种本(丁氏旧藏本)更较甲本缺失23版。两种印本均有以他处文字填入以掩饰缺版者(甲种本卷79第19叶后半叶至第20叶原版缺坏,乃以同卷第23叶后半至第24叶文字移置;卷115第22叶,原版叶尚存,乃附入补版一叶[嘉靖二十一年版]。卷124第5叶“皆夷”以下,原缺2叶,乙种本[丁氏八千卷楼旧藏本]乃以卷134第10~11叶移置),致使前后内容重出。国子学书版修补例由监生承担,其任事抑何漫不经心邪?

四

是书传本,明代以下主要有三种:

(一)万历二十年(1592)吴勉学刻本

吴勉学本有嘉靖二十年补版讹字(卷一夹注“韩康子,韩宣子之曾孙庄子之子虔也”,“虔”误“遽”;“秦庶长改逆献公于河西而立之”,“逆”误“迎”。卷四夹注“廉姓,颛帝曾孙大廉之后”,“大”误“六”;“不便则为余行也”,“行”误“子”),其所据不晚于元刻明嘉靖二十年修补印本。底本原有挤刻处,吴本作大字,为求行字排版位置与元本一致,乃删去夹注。又有改易(卷67第4叶后2行“备领益州牧,以军师中郎将诸葛亮为军师将军,益州太守”注“此益州太守非汉武帝所开置之益州郡也。武帝所置之益州郡,刘蜀为南中地宅。盖刘璋置益州太守与蜀郡太守并治成都郭下”。按:此注“南中地宅”语意欠通,元刻初印本以下各本均同,吴本“宅”作“此”,属下读。严衍《资治通鉴补》此条引作“地”,知其所据《通鉴》胡注即明万历吴勉学刊本)。

吴勉学于万历中刻此书外,又刻金履祥《通鉴前编》、王宗沐《宋元资治通鉴》。崇祯十年(1637),书坊将三书旧板汇印,是为后印本。吴刻初印本卷首有“新安张一桂校正”一行,卷末有“大明万历二十年新安吴勉学覆校”一行,后印本均削去。后印本文字大体仍旧,间有校改。

图4 元刻初印资治通鉴卷171末跋2上海图书馆藏

图5 元刻初印资治通鉴卷171末跋3上海图书馆藏

(二)天启五年(1625)陈仁锡刻本

图6 元刻初印资治通鉴卷71末识语上海图书馆藏

(三)清嘉庆二十一年(1816)胡克家刻本

胡克家刊行此书,凡版心刻工、大小字数,均照元本摹刻。同治八年(1869),江苏书局曾修补重印。胡刻一出即通行于世,明刊二本遂乏人问津。今取校元刻初印本,与胡本多有异同。又取对早印乙本(今藏日本静嘉堂),与胡本补版出现之位置一致,补版叶之局部标识一致,知胡克家未见元刻初印本,所据为一早印乙本。又早印乙本有缺字留白处,静嘉堂藏本经人以己意填写,胡本与所填字正同(卷95第14叶后4行“六月,侃疾笃,上表逊位。遣左长史殷羡奉送所假节、麾、幢、曲盖”句夹注:“节以专杀;麾,旗属,临敌之际,三军视以为进退者也;”“节”以下八字,早印乙本脱失,前人以墨笔添作“麾大将旌旗临”,致使“节”字释文缺如。胡本同作“麾大将旌旗临”),知胡刻所据底本即今静嘉堂藏早印乙本。胡刻大体忠实底本,惟于原有之缺陷有所美化,具体表现为:底本原有显然讹误者,胡刻予以改正;底本有原版叶局部断烂导致缺字者,有补版叶缺字作墨等者,胡刻予以补刻完整;底本原有挤刻而将正文大字排成小注者,胡刻多恢复为大字。江苏局本修补又有增添讹误。

胡克家依据底本属元刻早印乙本,其校勘又以顾广圻为标榜(据胡克家重刊本后序,参与胡本校勘者实有顾广圻、彭兆荪及胡氏族弟枢三人),一向推为影摹佳作,实则多据明吴、陈二刻改字,去取每有不当。又有吴、陈二本不误胡本反误者。熊罗宿指胡本“名翻元,实杂明刊,可谓驳而不纯矣”,其说良是。元刻胜于胡本处,张瑛《通鉴宋、元本校勘记》、熊罗宿《胡刻资治通鉴校字记》曾列出若干例。惜张氏所据元刻为明弘治修补印本(即前述文彭等人跋本),熊氏所据元刻印次不早于张瑛据本。二家所见较胡克家见本印次已晚,更无论此元刻初印本。合二家校勘所得,仍不足以取代此本。

五

若与元刻初印本相较,则早印乙本不得不逊而居乙。其证有三:

(一)元刻初印本卷尾有胡身之识语题诗,可为先生晚年生平提供新资料。

初印本各卷后附刊身之先生识语34条(卷7、卷9、卷22、卷25、卷26、卷27、卷37、卷38、卷39、卷71、卷86、卷107、卷171、卷175、卷176、卷 177、卷 200、卷 202、卷 204、卷 205、卷 206、卷 207、卷 218、卷 220、卷 226、卷 263、卷 264、卷269、卷270、卷271、卷272、卷273、卷282、卷283末),又题诗1首(卷294末),早印本已削去,仅留2条(“讫”“八月壬午起写,甲申彻卷。”)。弘治、正德、嘉靖元年修补印本有,胡本无之。当是原有此条,胡克家不明所以而去之(图6~图7)。

按:身之先生自序计事止于乙酉年(至元二十二年)十一月,识语为作者之编纂实录,起壬午年(至元十九年)四月癸丑(二十四日),讫壬辰年(至元二十九年)七月庚辰(一日),可补乙酉年至壬辰年作者工作日程;题诗抒写兴亡感慨,可见作者之幽怀隐痛。于理解本书,所关甚巨。后来传本既削去,读者即无从得知原委。考其记事,多不载他书。间有一二重合(全祖望《鲒亭集外编》卷18《胡梅藏书窖记》云“己丑[至元二十六年]寇作,以书藏窖中得免”,系指杨镇龙兵事,与前述第171卷末识语相合),亦得自传闻,叙述简略,不能如识语之详明确切。

(二)元刻初印本与早印乙本(胡本)有文字差异,可提供校勘异文。

元刻初印本与早印乙本文字不尽同,举例如左:

卷5第26叶后10行“独子无兄弟者,归养”夹注“养,羊尚翻”下,早印乙本作“后养上为养同”,胡本同,元刻初印本作“下养上为养”。

(三)元刻初印本文字清晰,可补正早印乙本(胡本)之脱误。

元刻本刊版时多有挖改拼补,早印乙本刷印时拼补内容局部脱落,导致缺文,胡本沿袭。今得元刻初印本,如拨云雾而见青天。其佳处有数端:

甲,早印乙本文字脱落,胡本仍之,元刻初印本文字完足:

卷119第7叶后4行“于是西域诸国皆诣蒙孙[逊]称臣朝贡”,早印乙本脱去“孙称”2字,空出1格。胡本亦空格,“诣”误“请”。元刻初印本“孙称”挤作小字,“诣”字不误。

乙,早印乙本文字脱落,胡本据后出传本填改,初印本文字完足:

胡本卷1第10叶9行夹注:“宋祁曰:浚,苏俊翻;醮,子召翻;余谓浚读当如宋音。”早印乙本(原版)“如”字挖空,正德九年补版改作“当如宋音”。元刻初印本作“当从宋音”。

胡本卷4第28叶1行夹注:“今辰、州、溆、奖、溪、沣、朗、施八州,是秦、汉黔中郡之地。”早印乙本(原版)上“州”字留白,吴本、陈本用,元刻初印本作“锦”。

丙,早印乙本有文字脱落,胡本模拟填充,初印本文字完足:

卷93第27叶3行夹注“雷池,即在大雷之东,今池州界。《水经注》:青林水西南历寻阳,分为二”以下缺文,早印乙本脱失留白,胡本以意补作:“分为二水,一水东流,通大雷。”实则元刻初印本作“分为二水,一水东南通大雷。一曰雷池,谓大雷口、池口也。二口对岸,大雷口在江北舒州界,池口在江南州池界”。

卷119第1叶后1行,“永初元年春,正月,己亥,魏主还宫”夹注:“晋有天下,《通鉴》于魏主率兼书名;是年,宋受禅,即书魏主而不名,南北敌,体无所轻重也。后放此。”明弘治递修印本以下此行全脱。“即书”以下19字,胡本作“始改书用列国之例”。按此条属“书封爵禅位例”,并非“书列国例”,胡本臆改。

六

1956年中华书局点校本书,即据胡刻为底本。上举元刻初印本完足、胡刻脱误处,点校本一仍胡刻之旧。卷85第3叶后7行夹注“唐为”以下缺文,点校本据《旧唐书》补作“唐为申州义阳县”(第6册2680页),实则元刻初印本作“唐为申州,今为信阳军”。卷93第27叶3行夹注:“雷池”条,点校本沿袭胡本,更依据空格多少,括注“原缺十八字”(第7册2946页),今查元刻初印本文字尚存,胡本实缺23字。卷246第17叶7行夹注“又以其地于天文为婺女之分,改婺州”,胡本据元刻早印乙本,脱“又以”2字,标点本从胡本,又增入“以”字(第17册7948页),仍非原貌。由是观之,胡克家本因底本印次稍晚,文字内容存在先天不足。点校底本用胡氏翻本,不如用元刻初印本。

元刻初印本罕见流传,藏书家仅以残帙著录(傅增湘《藏园群书经眼录》卷三载宝应刘翰臣家藏元刻残本一帙,卷263~264末有身之先生识语。为目录中少见之初印本记录)。上海图书馆所藏元刻初印本原装计9591叶,自首彻尾,无一补版,仅有数叶残损或补钞。文字清晰,内容基本无缺,足资考索。不揣固陋,聊据见所及,叙其佳胜处如此,俟教正焉。