眩晕病的中医证候要素及证型分布规律研究

2020-07-09黄健庭杜文兵徐珊

黄健庭, 杜文兵, 徐珊

(三亚市中医院脑病科,海南三亚 572000)

眩晕是以头晕、眼花为主要表现的一类病证。眩即眼花,晕即头晕,二者常同时并见。轻者闭目可止,重者如坐舟车、视物旋转、不能站立,或伴有恶心、呕吐、汗出等[1]。眩晕的病因病机复杂,现代医学可涉及数十种疾病、多个学科,常难以明确病因,现代医学将其统称为“眩晕综合征”,祖国医学将其归属“眩晕病”范畴。中医对眩晕病的治疗有较丰富的经验,但目前仍存在辨证分型过多、辨证标准不一、个人经验总结较多、治疗不规范、缺乏临床系统调查依据等问题。目前国内外对于眩晕病中西医治疗的研究较多,尚缺乏关于眩晕病的中医证候要素及分型的大样本临床研究。本课题组采用现场调查方法,通过中医四诊采集该病患者的各种中医证候要素,统计证候类型,并分析这些证候要素及证型在该病中的分布规律,以期为优化该病的中医辨证论治方案及对该病的辨证论治规范化提供依据。

1 资料与方法

1.1病例资料来源收集2017年1月至2018年12月在三亚市中医院脑病科门诊及住院部的眩晕病患者,共200例(部分门诊病例为笔者跟师国医大师沈宝藩过程中所采集)。

1.2病例资料选择标准

1.2.1 诊断标准 眩晕的病症诊断参照中华中医药学会发布的《中医内科常见病诊疗指南·中医病证部分》(2008年)[1]及《实用中医内科学》[2]。辨证标准参照《中医诊断学》[3]。

1.2.2 纳入及排除标准 纳入标准:中医第一诊断为“眩晕病”的患者。排除标准:(1)合并严重颅脑疾病所致眩晕的患者;(2)合并严重心、肺、肝、肾等脏器疾病的患者;(3)精神病或认知功能障碍者患。

1.3调查方法通过自行设计调查表,采用现场调查方法采集眩晕病患者的相关资料。调查表的设计参考《实用中医内科学》[2]《中医脑病学》[4]《中医诊断学》[3]及《眩晕》[5]对眩晕病的相关症状及证候的描述,并借鉴既往类似证候研究所用调查表模式[6],采用规范化术语同时征询专家意见设计的《眩晕病中医四诊信息采集表》,并在调查过程中结合实际情况不断修改完善。该调查表主要包括患者的一般资料、病史、临床症状(证候)、诊断结论等,共175个指标。

1.4统计方法建立证候四诊指标信息数据库。采用描述性统计分析方法计算中医证候四诊指标频数,舍去频数小于10及无辨证意义的症状条目,筛选出75条症状条目进行层次聚类分析(hierarchical cluster)。因变量数较大,为保证组内差距最小,组间差距最大,选择最小偏差平方和法合用欧氏距离平方法(squared Euclidean distance)进行聚类。数据库构建及数据分析均在SPSS17.0统计软件上实现。

2 结果

2.1纳入病例的一般资料纳入的200例眩晕患者中,男82例,女118例;年龄21~95岁,平均年龄(60±13)岁。病程从2 h~40年不等,病程<1年的患者73例,1~5年的患者86例,6~10年的患者33例,>10年的患者8例。合并其他疾病例数从高到低依次为:高脂血症121例(占60.5%),高血压90例(占45.0%),糖尿病30例(占15.0%),高同型半胱氨酸血症27例(占13.5%),脑(颈)动脉斑块或硬化20例(占10.0%),合并感染18例(占9.0%),红细胞增多症16例(占8.0%),冠心病10例(占5.0%),贫血8例(占4.0%)。

2.2眩晕病的症状分析

2.2.1 主症频次分析 眩晕病的常见主症有9种:昏蒙感,120例次;视物旋转,87例次;恶心呕吐,83例次;行走不稳,62例次;头重,56例次;眼球震颤,32例次;耳鸣,31例次;视物模糊,31例次;视物黑矇,22例次。

2.2.2 伴随症状频次分析 眩晕病的伴随症状有20种,出现频次由高到低分别为:精神疲乏,113例次;失眠,69例次;头痛,57例次;纳呆,47例次;项强,46例次;脘痞,41例次;口淡,40例次;肢体麻木,39例次;肢体乏力,37例次;形体白胖,34例次;形体消瘦,32例次;心悸、胸闷,各32例次;肢体疼痛,31例次;唇舌爪甲紫暗,31例次;呕吐痰涎,28例次;自汗,27例次;大便稀溏,26例次;咳痰色白,25例次;痰质黏稠,21例次。

2.2.3 舌脉象的频次分析 出现频次较高的舌脉象排列情况如下:舌苔白,157例次;舌苔腻,151例次;舌淡,96例次;舌体胖,89例次;舌暗,71例次;舌苔厚,47例次;舌有齿痕,36例次;舌红,36例次;舌苔滑,30例次;舌底络脉迂曲青紫,25例次;舌淡红,24例次;舌苔薄、舌苔黄,各22例次;舌体瘦,20例。脉滑或濡,133例次;脉弦,78例次;脉细,57例次;脉沉,31例次;脉浮,25例次。

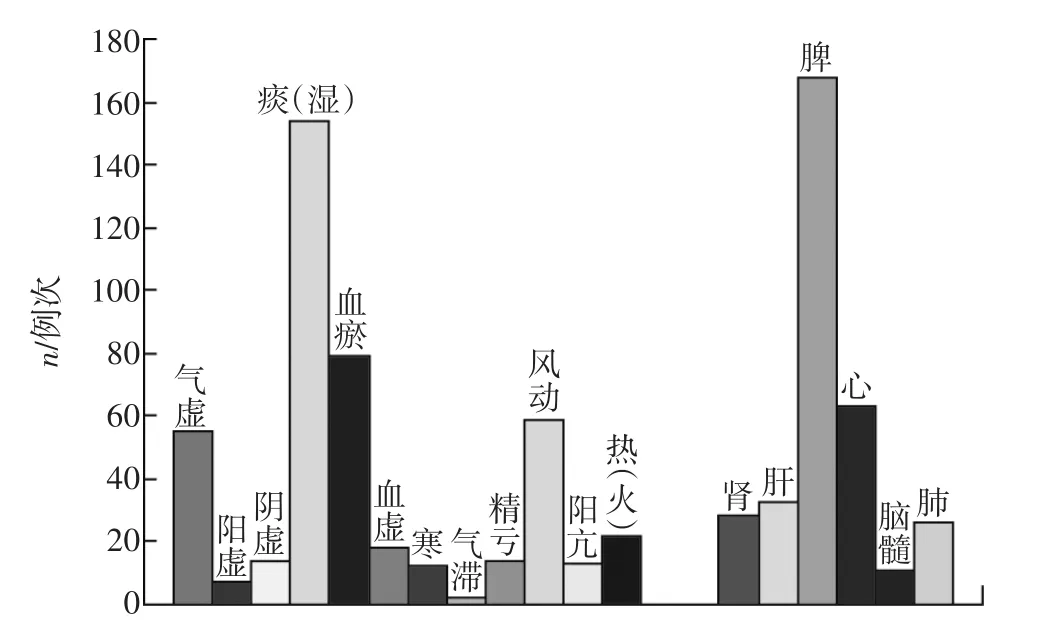

2.3眩晕病的证候要素分析患者证候要素分布如图1所示。病性要素以痰(湿)(154例次)、血瘀(79例次)、风动(59例次)、气虚(55例次)最为多见,其次为热(火)(22例次)、血虚(18例次)、阴虚或精亏(各14例次)、阳亢(13例次)。病位要素以脾(168例次)、心(63例次)最为常见,其次为肝(33例次)、肾(28例次)、肺(26例次)、脑髓(11例次)。

图1 眩晕病的证候要素分布情况Figure 1 Distribution of syndrome elements of vertigo

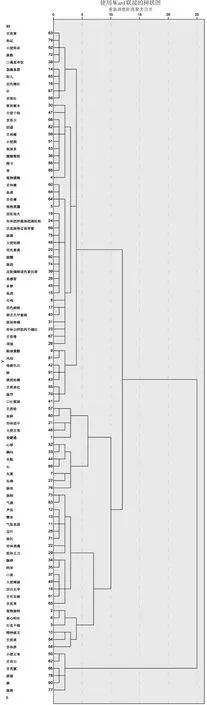

2.4症状聚类分析症状聚类分析结果见图2。从169个证候中选取出现频率≥10%的92个常见证候及证素做分层聚类分析,根据聚类树状图并结合临床实际,92个证候因子可被聚为6大类:

(1)肝阳上亢(或兼肝火):出现15例次,占7.5%。证候因子涉及昏蒙感、视物旋转、行走不稳、头痛、耳鸣、眼球震颤、急躁易怒、面色潮红、口渴喜冷饮、小便短赤、大便干结、舌红、苔黄、脉弦、脉数、阳亢、风动、热(火)、肝。

(2)肾精亏虚(或兼阴虚):出现13例次,占6.5%。证候因子涉及昏蒙感、视物旋转、视物模糊、行走不稳、耳鸣、腰膝酸软、小便频、夜尿多、大便干结、舌体瘦、舌苔少、脉细、精亏、阴虚、肝、肾、脑髓。

图2 眩晕病证候及证素聚类分析树状图Figure 2 Dendrogram of syndrome types and syndrome elements of vertigo

(3)气血亏虚(或兼血瘀):出现23例次,占11.5%。证候因子涉及昏蒙感、行走不稳、耳鸣、面色萎黄、面白无华、视物黑矇、皮肤偏暗或色素沉着、自汗、易感冒、心悸、胸闷、失眠、舌底脉络迂曲青紫、舌苔薄、舌苔嫩、脉弱、脉濡、脉沉、血虚、气虚、心、脾。

(4)痰瘀阻窍:出现71例次,占35.5%。证候因子涉及昏蒙感、视物旋转、恶心呕吐、行走不稳、面垢油光、面色瘀暗、皮肤偏暗或色素沉着、唇舌爪甲紫暗、形体白胖肌肉不健壮、项强、肢体疼痛、肢体麻木、形体肥胖腹部肥满松软、大便黏滞、失眠、多梦、焦虑、舌质暗、舌底脉络迂曲青紫、舌苔滑、脉濡、脉弦、痰湿、血瘀、脾、心。

(5)风痰上扰:出现45例次,占22.5%。证候因子涉及昏蒙感、视物旋转、恶心呕吐、行走不稳、耳鸣、眼球震颤、咯痰色白、口吐痰涎、痰质黏稠、舌质淡红、脉浮、脉滑、风动、痰湿、肺、脾。

(6)气虚痰湿(或脾虚湿困):出现33例次,占16.5%。证候因子涉及昏蒙感、视物旋转、恶心呕吐、行走不稳、耳鸣、面白无华、形体白胖肌肉不健壮、声低、气短、懒言、头痛、头重、肢体乏力、自汗、纳呆、脘痞、口淡、大便稀溏、舌体胖大、舌有齿痕、舌苔白、舌苔厚、舌苔腻、脉沉、脉滑、脉细、气虚、痰湿、脾。

3 讨论

本次调查的200例眩晕病患者,女性患病率大于男性。从病程分布来看,病程从数小时至5年者所占比例最多。本研究归纳了9种眩晕病常见主症,其中出现频次较高的有昏蒙感、视物旋转、恶心呕吐、行走不稳,均占30%以上。病性要素中邪实以痰(湿)、血瘀为主,其次为风动;本虚则以气虚、血虚较多,阴虚及精亏次之。病位要素则以脾、心为主,肝、肾、肺次之。分层聚类分析后共得到6种证候类型,按所占比例由高到低依次为:痰瘀阻窍型、风痰上扰型、气虚痰湿型、气血亏虚型、肝阳上亢型、肾精亏虚型。

综上所述,痰(湿)、血瘀、风动、气虚、脾、心等证候要素均在眩晕病中占主导地位,并贯穿疾病全程。

其中痰湿和脾在该病中所占比重最高。元代医家朱丹溪在《丹溪心法》中说“无痰不作眩”,本研究印证了这一观点。而脾为生痰之源,脾气虚衰不能运化痰湿,“湿生痰,痰生风”,风痰上扰清窍故发为眩晕。因此眩晕之“风”,很大程度上是“痰风”,而非“肝风。”另外,值得注意的是,本研究200例眩晕病患者合并高脂血症的比例高达60%以上。而血脂在中医学中可归属痰湿、痰浊之邪。

其次,血瘀在眩晕的发病中也占重要地位,痰湿和血瘀往往相伴出现。这与国医大师沈宝藩提出的“痰瘀同源”“痰瘀同治”理论[7-8]不谋而合。沈老认为,津液疏布失调成痰或血液运行障碍成痰,痰阻血脉而成瘀,痰瘀之间又相互影响,终致痰瘀同病。沈老应用“痰瘀同治”在中医治疗心脑血管疾病方面获得了显著疗效[7-8]。

病位证素“心”在眩晕发病中的影响也不容忽视。研究发现有超过30%的眩晕患者有着不同程度的失眠、多梦、焦虑、心悸等,此与痰浊扰心、瘀阻心脉或心气血不足,心神失养有关。

因此,在眩晕病的治疗中应重视健脾化痰、活血通络,兼熄风、宁心,而不是单纯采用平肝熄风。

需要指出的是,本次调研把200例患者的临床信息进行聚类分析后得到了理论上相对合理的6种证型,虽然这6种证型分散性较好,分布较清晰,但由于眩晕病病机较为复杂,多种证候往往相互重叠,故常常难以用单一的证候类型对本病概括分类。本研究尚为初步研究,今后的研究应进一步扩大样本数,不断完善对眩晕病的认识,为优化眩晕病的辨证论治提供依据。