从《大江东去》到《丹凤街》:张恨水对南京大屠杀的书写路径和文学转型*

2020-07-08张瀚文

张瀚文

鸳鸯蝴蝶派文学是文学批评界关注的焦点之一,围绕其产生的各种讨论纷繁复杂,但这不是本文的重点。本文关注的是其中的代表性人物张恨水对于南京大屠杀的文学关切。张恨水本以兼具黑幕和言情元素的长篇章回体小说《春明外史》扬名,之后《金粉世家》《啼笑因缘》等作品让他成为通俗小说界最炙手可热的作家之一。张恨水一般被归入鸳鸯蝴蝶派作家群体中,但他的不同之处在于他对新文学的态度,在文学界重心由文学革命转为革命文学时积极反应,投身抗战文艺阵线,创作了一系列反映抗战历史的作品,如《热血之花》《虎贲万岁》《巷战之夜》等等,《大江东去》和《丹凤街》则是其中反映沦陷前后南京的代表性作品。这两部小说也进一步证明了全面抗战初期日军在南京的大屠杀在当时即广为人知。

《大江东去》和《丹凤街》以南京为景深,展示了身处后方的张恨水对于战前南京和大屠杀发生时南京的想象,并与当时的现实交相呼应,显示了急剧动荡时代张恨水文学主旨的转型,表现了抗战时期文学与历史之间的密切关系,是反映南京大屠杀最早的一批文学作品。

一、鸳鸯蝴蝶派的流变与时代的召唤

目前为止,张恨水的《大江东去》是我们所知道的最早反映南京大屠杀的长篇小说。

《大江东去》创作的最初缘起,是1939年冬作者与朋友陈某在酒楼畅谈大时代友朋之聚散,“陈君更述一故事,以助余兴,则为一军人困于失陷之南京,虽得生还,而有破镜难圆之叹。”(1)张恨水:《大江东去·序》,中国文史出版社2018年版,第3页。故事既关男女,作者又是鸳鸯蝴蝶派的大将,其后的发展,一般推想,难免“柳岸感沧桑翩鸿掉影,桐荫听夜雨落木惊寒”(2)张恨水:《啼笑因缘》,第十五回篇目,华夏出版社2011年版。之类。

果然,翻开《大江东去》的篇目,仍有“风雨绕荒村泪垂病榻,江湖惊噩梦血溅沙场”“明月清风江干话良夜,残香剩粉纸上布情丝”等等。(3)张恨水:《大江东去》,第四回、第十回篇目。可是主角的出场,却异乎寻常:“孙志坚全副武装,手里握着一支步枪走过来”“在那荒废的稻田上,横七竖八倒了很多尸体”“志坚已不再顾到他的爱妻,跳到右边掩蔽里,代替了一名中弹的机枪手……继续着扫射。”(4)张恨水:《大江东去》,第40、41页。这种转换的突兀,了解鸳鸯蝴蝶派历史的人不可能不感到惊讶。

鸳鸯蝴蝶派文学又有“礼拜六派”文学的别名。1912年徐枕亚的著名骈体小说《玉梨魂》被认为是鸳鸯蝴蝶派文学的开山之作,《玉梨魂》以四六骈文体写就一个缠绵伤感又绮丽香艳的爱情故事,故事中频频出现的鸳鸯、蝴蝶意象引起学者重视。1918年,周作人在北京大学针对小说研究而做的一次演讲中,就以“鸳鸯蝴蝶体”来概括《玉梨魂》的风格。次年,钱玄同在《“黑幕”书》中正式提出“鸳鸯蝴蝶派的小说”的命名:“其实与‘黑幕’同类之书笈正复不少。如:《言情尺牍》,《香闺韵语》,及‘鸳鸯蝴蝶派的小说’等等,皆是。”(5)钱玄同、宋云彬:《“黑幕”书》,芮和师、范伯群等编:《鸳鸯蝴蝶派文学资料》(下),知识产权出版社2010年版,第755页。

起初,“鸳鸯蝴蝶派”一词指代的仅限于类似《玉梨魂》的骈体言情小说,这个流派的自我身份认同范围同样窄小。即使是后来被归为鸳鸯蝴蝶派代表性作家之一的周瘦鹃,也自我辩护为“礼拜六派”作家而非鸳鸯蝴蝶派:“我是编辑过《礼拜六》的,并经常创作小说和散文,也经常翻译西方名家的短篇小说,在《礼拜六》上发表的。所以我年轻时和《礼拜六》有血肉不可分开的关系,是十十足足、不折不扣的《礼拜六》派”;“至于鸳鸯蝴蝶派和写作四六句的骈俪文章的,那是以《玉梨魂》出名的徐枕亚一派,礼拜六派倒是写不来的。”当然,周瘦鹃也承认,“在二百期《礼拜六》中,未始捉不出几对鸳鸯几只蝴蝶来,但还不至于满天乱飞遍地皆是吧”。(6)《花前琐记·闲话〈礼拜六〉》,周瘦鹃:《拈花集》,上海文化出版社1983年版,第94—95页。但随着这类文学自身的发展和五四新文学运动的兴起,“鸳鸯蝴蝶派”的“能指”范围被扩大,武侠小说、滑稽小说、侦探小说、黑幕小说、宫闱小说等都被纳入这一概念,并作为新文学的对立面之一。有论者对鸳鸯蝴蝶派文学的范畴和特征做过如下界定:

中国近现代通俗文学是在清末民初大都市兴建过程中得以滋长繁荣的,在内容上以传统的心理机制为核心的,在形式上继承中国古代白话小说传统为模式的文人创作或经文人加工再创造的作品:在功能上侧重于消遣性和可读性,但也顾及“寓教于乐”的惩恶劝善效应;基于符合民族欣赏习惯的优势,形成了以广大市民层为主的读者群,是一种被他们视为精神消费品的,也必然会反映他们的社会价值观的商品性文学。(7)范伯群:《民初都市通俗小说丛书·总序》,(台北)业强出版社1993年版,第5页。

在鸳鸯蝴蝶派恣意生长的同时,高自标举的新文学则命途多舛。到20世纪30年代中后期,文学革命口号的提出已经过了十余年的时间,却成了曲高和寡、自娱自乐的同义词,将新式文学变成少数知识分子的思想实验,这与当初启蒙大众、服务社会革命的初衷背道而驰。瞿秋白不无讥讽地评价胡适和他的白话文运动:“可是十二年来的‘革命斗争’结果,‘社会文学’变成了‘不是大多数的文学’的意思。当初‘文学革命军的总司令’胡适之自己组织了一派,叫做新月派——‘新月’是什么意思?……连夕阳都没有了,漫漫的长夜开始了,一钩新月,像蛾眉一般的妩媚,辉映着‘鼠疫中高宴’的画堂红烛,或者跳舞厅里的华灯和玻璃杯里的绿酒。”(8)瞿秋白:《学阀万岁!》(节录),芮和师、范伯群等编:《鸳鸯蝴蝶派文学资料》(下),第738页。对比之下,被污名化的鸳鸯蝴蝶派却在努力地走近现实。1934年,张恨水远游陕甘,当地的穷苦震撼了他,他说,“陕甘人的苦不是华南人所能想象,也不是华北、东北人所能想象。更切实一点地说,我所经过的那条路,可说大部分的同胞还不够人类起码的生活。”他坦承这使其“思想起了极大的变迁”,“文字是生活和思想的反映,所以在西北之行以后,我不违言我的思想完全变了,文字自然也变了。”(9)张赣生:《小说大家张恨水》(代序),张恨水:《大江东去》,第4页。

1935年中国共产党发表《为抗日救国告全国同胞书》,号召建立抗日民族统一战线,一年后,文艺界发表《文艺界同人为团结御侮与言论自由宣言》作为对这一号召的回应。民族存亡的危机关头,鸳鸯蝴蝶派文学凭借在文学市场中的号召力,获得了融入主流革命叙事的契机。鲁迅拒绝加入徐懋庸主导的文艺家协会,他所提出的改进方向是真正将不同派别的文学联合进战线,其中就包括鸳鸯蝴蝶派:

然而中国目前的革命的政党向全国人民所提出的抗日统一战线的政策,我是看见的,我是拥护的,我无条件地加入这战线,那理由就因为我不但是一个作家,而且是一个中国人……我赞成一切文学家,任何派别的文学家在抗日的口号之下统一起来的主张……我以为文艺家在抗日问题上的联合是无条件的,只要他不是汉奸,愿意或赞成抗日,则不论叫哥哥妹妹,之乎者也,或鸳鸯蝴蝶都无妨。但在文学问题上我们仍可以相互批判。(10)鲁迅:《答徐懋庸并关于抗日统一战线问题》,《鲁迅全集》第6卷,人民文学出版社2005年版,第743页。

张恨水在这样的社会背景下,积极致力于改造自身的创作,其外界的驱动和自我动机都是有迹可寻的。1938年3月,中华全国文艺界抗敌协会在武汉成立,叶素追述道:“当全国文艺界协会在武汉成立的时候,我们就主张要吸取他们的力量来参加战斗,这主张得到全场的拥护。在文协第一届执行委员的名单中,就有了张恨水和王凫公的名字。而事实,这一派的文人参加在战斗的行列里,也表示了甚大的热情与英勇,同时也在自己为民族作战的过程中提高了自己作品的质素”。(11)叶素:《礼拜六派的重振》,芮和师、范伯群等编:《鸳鸯蝴蝶派文学资料》(下),第745页。不过,对于鸳鸯蝴蝶派的加入,叶素的寄语中明显含有贬低其原有特征的意味,换言之,只有自我改造,与过去划开相当界线的鸳鸯蝴蝶派文学,才有资格获得革命文学大众化战线中的合法席位。鸳鸯蝴蝶派的初步动作并没有改变过去的污名化和被排挤到边缘的站位:“我们所期待的是扬弃了过去的毒氛,发扬了固有的优秀能力,具备着新的对民族国家和文艺任务的认识,勇敢的投身到战斗中来的礼拜六派的重振,不是过去那些以市侩意识庸俗手段为特征的散布毒氛的礼拜六派”。(12)叶素:《礼拜六派的重振》,芮和师、范伯群等编:《鸳鸯蝴蝶派文学资料》(下),第748页。

我们无法知道这些文字是否为张恨水本人所知悉,但张恨水对旧小说包括鸳鸯蝴蝶派小说中的缺点本就有反思的自觉和改正的实践。全面抗战爆发后,张恨水对自己的创作提出了新的要求:“抗战以来,我虽写了几篇战事小说,但我不肯以茅屋草窗下的幻想去下笔,必定有事实的根据,等于目睹差不多,我才取用为题材,因为不如此,书生写战事,会弄成过分的笑话。”(13)张恨水:《巷战之夜·序》,张恨水:《大江东去》,第185页。换言之,张恨水不仅要写战争,还要尽可能贴近历史事实。

抗战结束时,他在总结旧小说的“侠盗”之流(这曾是鸳鸯蝴蝶派的常用主角)时更进一步提出:“虽然,人民的不平之气,究竟是要喊出来的。于是北方的说书人,就凭空捏造许多侠客锄强扶弱,除暴安良。可是他们不知道什么叫革命,这八个字的考语,不敢完全加在侠客身上。因之在侠客以外,得另行拥出一个清官来当领袖。换一句话说,安定社会的人,还是吾皇万世爷的奴才。因为如此,所以他们写出来的黄天霸,白玉堂之流,尽管是如何生龙活虎的英雄,见了施大人,包大人,就变成了一条驯服的走狗。而制造恶霸土匪的贪官污吏,却轻描淡写的放过。只有在强盗口里多叫几声赃官而已。这样的武侠小说,教训了读者,反贪污只有去作强盗。”(14)张恨水:《论武侠小说》,芮和师、范伯群等编:《鸳鸯蝴蝶派文学资料》(上),知识产权出版社2010年版,第135页。

这种深度的自我扬弃,使得张恨水在抗战的洪流中,有可能用自己的方式响应文学界和大众的期待。

二、《大江东去》叙事与南京大屠杀的历史观照

《大江东去》的叙事在民族国家的立场方面非常显性,从男主人公的姓名“孙志坚”开始,“志坚”就指向了小说想要推崇的志气、坚定抗战到底的期许和心系家国民族的价值追求,人物的台词和场景设置甚至直白到略显生硬。

《大江东去》的男主人公孙志坚在南京保卫战开始前将妻子薛冰如托付给自己的好友“江洪”,自己作为中国守军的军官则要率领部队奔赴战场。薛冰如面对即将告别的南京城不免心绪凄迷,江洪劝慰她说,“足见嫂嫂是个有热血的女子。只要中国人都藏着这么一股凄楚的滋味在心里,我们就永远不会抛开了南京。”(15)张恨水:《大江东去》,第14—15页。薛冰如此时也确实当得起“热血”的赞誉,随后当一行人清点细软准备正式出城时,江洪为她与孙志坚的家私做了托人运输到乡下的安排,而薛冰如打断他道:“整个民族都在为了生存忍受牺牲,我们这点家具,还值得介意吗?”(16)张恨水:《大江东去》,第17页。渡江离开南京时,薛冰如在船上做了噩梦,梦到与丈夫一起奔赴前线,枪炮无情,丈夫重伤垂危之际倒在自己怀里时,“一手握着她,一手掏出一方手绢,替她擦着眼泪,微笑道:‘傻孩子,人生这样结束了,不很痛快吗?来!同我一齐喊两句口号’。说着,跳起来,高举起手叫道:‘中华民族万岁!’”而她在梦中也激情澎湃,“看他高举了一只流着鲜血的手,大为感动,也跳着叫起来道:‘中华民族万岁!’”(17)张恨水:《大江东去》,第41页。

人被自己的历史所塑造,鸳鸯蝴蝶派的文学技巧在《大江东去》中以新的任务主题做了呈现:其叙事重心一分为二,一为言情,即薛冰如与孙志坚、江洪二人的感情纠葛,此处尚有鸳鸯蝴蝶派文学所擅长的缠绵悱恻的三角情感伦理戏码;二为抗日,健康、正派、勇敢的人物才堪当此重任。在这个部分中,人物形象颇为脸谱化,江洪的人物形象就表现出这一点。面对薛冰如在江船上的嘘寒问暖,他本能地恪守对友人之妻的距离,拒绝了进入船舱安眠的邀请。拿来佐证这一行为的原因是其军人身份:“我们军人有着大无畏的精神,什么困难都可以扫除干净。有了困难,我们就应当这样想,我是军人。”(18)张恨水:《大江东去》,第54页。将个人问题上升到集体命运的口号式表达在小说文本中时常出现,易读易懂,便于在普罗大众的阅读中起到宣传效果。而这也与小说中战线背后的城市社会空间图景形成了一种微妙的互文关系,“江岸的一边,发出咦嘿哟呵的声音,常有两三个工人,抬着货包经过,这一切不但和平常一样,在南京战气笼罩中出来的人,看到这种样子,觉得比平常的都市情形,还要繁荣得多。要找出战时的特质来,只有墙上贴着那加大写出的标语‘抗战到底’”(19)张恨水:《大江东去》,第43页。——尚未成为战区的后方城市在张恨水的笔下没有任何龟缩、焦灼之态,反比以往更加朝气蓬勃。激进的民族意识宣传显然有鼓舞群众、提振信心的作用,这可被视为张恨水对革命文学所要求的“文艺任务”最直接的回应,相比之下,言情元素只不过是这种思想阵线与民众稍作亲近的工具。

《大江东去》在主动向现实主义靠拢方面也做出了相当的努力,光华门战斗和南京大屠杀都被植入小说的情节之中,且战争相关的描写部分也力求纪实,此处的南京城市空间褪去了想象的保护,与历史现实近乎呈现镜像的关系。小说中虽有美化和文学加工,但文本素材无疑来自真实的个体在南京保卫战中的经历。张恨水在《大江东去》“序”中写道:

三十年冬,友人刘君召饮于酒楼,先二日以函约,告以当有奇遇。予闻之,及时欣然往。至则座上有一少年军人,风姿英爽,侃侃而谈。刘君笑曰:“此君与君所书《大江东去》主角,正二而一,而其在南京守城之战时,且参与光华门之役,此君若以材料相告,则不啻使君入火线矣。”此君闻言,初无难色。乃慷慨欷歔述南京失陷惨状。及予询及光华门之役,彼则告以某班长一手榴弹挽救危城之壮举,绘声绘影,令人兴奋……而于屠城及光华门两事,乃证实较多。乃告某君,予果将《大江东去》出版者,必增入此二事。某君亦首肯。

一席之会,又一年矣,近新民报社促予以此稿出书。予将存稿校阅一遍,乃割去原稿十三至十六回及十七回之半回,而易之以今稿。原文盖写京沪线战争,及略述屠城消息,自视固不如今稿之能现实也……校稿之时,予初欲改写章体,以白话作题。及检查原来回目,文题尚切,亦不隐晦,乃概存其旧。并新稿亦以新题领之。书成之经过如此,盖纪实也。(20)张恨水:《大江东去·序》,张恨水:《大江东去》,第3—4页。

与张恨水在酒楼相遇的少年军人正是原教导总队工兵营长钮先铭,他曾率部驻守南京光华门,又在南京大屠杀期间被迫滞留南京永清寺、鸡鸣寺等处半年多。上文提到的中国士兵以手榴弹救城的壮举,就被融入“孙志坚”的战争经历中。根据钮先铭亲身经历的故事修改补充的《大江东去》,贴近现实的程度大幅度提高。《大江东去》中的战争描写与历史事实有明显的重合,孙志坚在南京沦陷后死里逃生的经历,更是直接化用了钮先铭在僧人的帮助下乔装成和尚,靠背诵幼时所记佛经躲过日军搜捕的传奇故事。军人之勇毅、战争之惨烈、逃生之惊险,都由“孙志坚”这一文学形象为承载。下表简要罗列钮先铭的相关历史资料与《大江东去》小说文本的一些对应及相通之处。

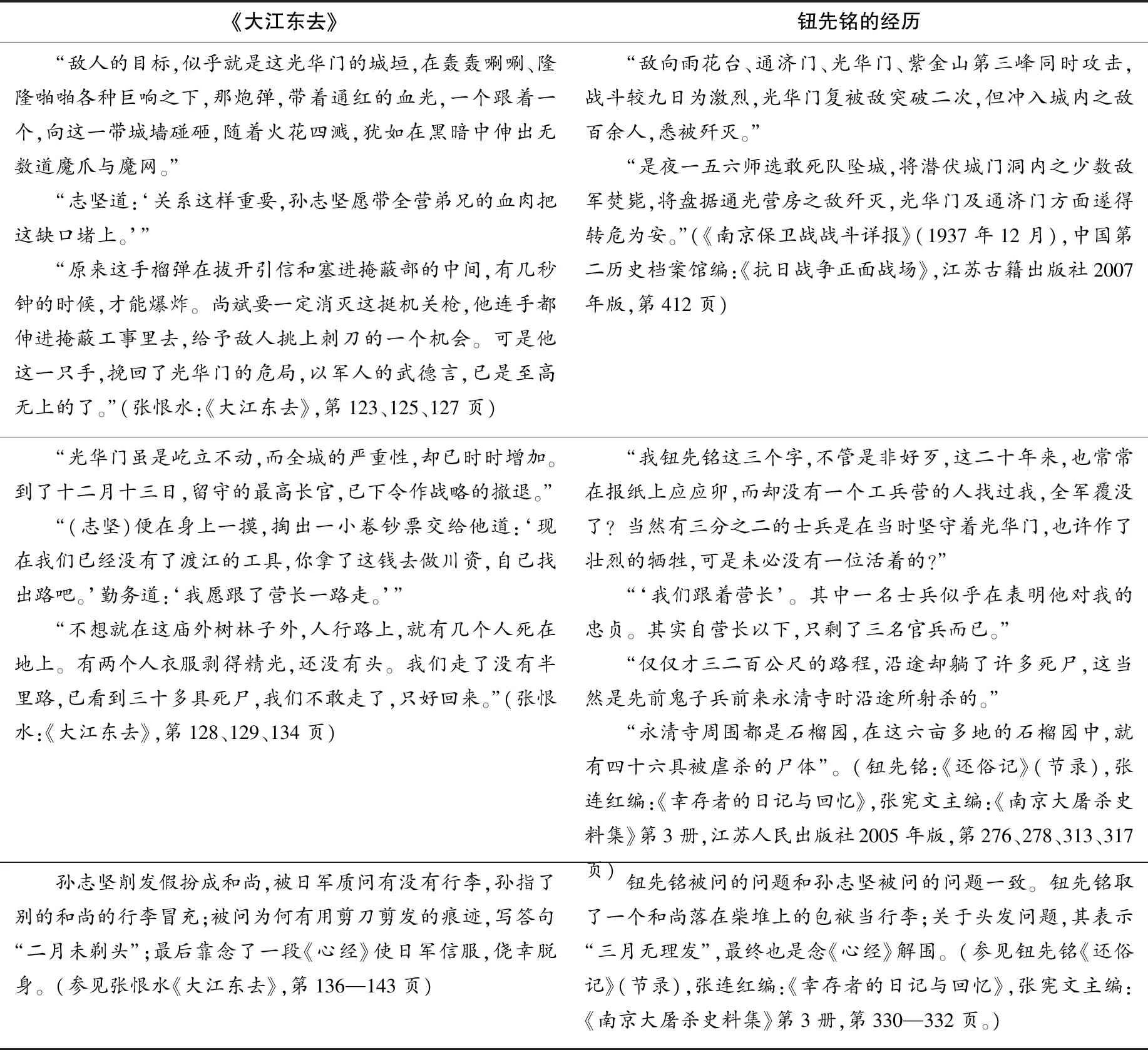

《大江东去》钮先铭的经历 “敌人的目标,似乎就是这光华门的城垣,在轰轰唰唰、隆隆啪啪各种巨响之下,那炮弹,带着通红的血光,一个跟着一个,向这一带城墙碰砸,随着火花四溅,犹如在黑暗中伸出无数道魔爪与魔网。”“志坚道:‘关系这样重要,孙志坚愿带全营弟兄的血肉把这缺口堵上。’”“原来这手榴弹在拔开引信和塞进掩蔽部的中间,有几秒钟的时候,才能爆炸。尚斌要一定消灭这挺机关枪,他连手都伸进掩蔽工事里去,给予敌人挑上刺刀的一个机会。可是他这一只手,挽回了光华门的危局,以军人的武德言,已是至高无上的了。”(张恨水:《大江东去》,第123、125、127页) “敌向雨花台、通济门、光华门、紫金山第三峰同时攻击,战斗较九日为激烈,光华门复被敌突破二次,但冲入城内之敌百余人,悉被歼灭。”“是夜一五六师选敢死队坠城,将潜伏城门洞内之少数敌军焚毙,将盘据通光营房之敌歼灭,光华门及通济门方面遂得转危为安。”(《南京保卫战战斗详报》(1937年12月),中国第二历史档案馆编:《抗日战争正面战场》,江苏古籍出版社2007年版,第412页) “光华门虽是屹立不动,而全城的严重性,却已时时增加。到了十二月十三日,留守的最高长官,已下令作战略的撤退。”“(志坚)便在身上一摸,掏出一小卷钞票交给他道:‘现在我们已经没有了渡江的工具,你拿了这钱去做川资,自己找出路吧。’勤务道:‘我愿跟了营长一路走。’”“不想就在这庙外树林子外,人行路上,就有几个人死在地上。有两个人衣服剥得精光,还没有头。我们走了没有半里路,已看到三十多具死尸,我们不敢走了,只好回来。”(张恨水:《大江东去》,第128、129、134页) “我钮先铭这三个字,不管是非好歹,这二十年来,也常常在报纸上应应卯,而却没有一个工兵营的人找过我,全军覆没了?当然有三分之二的士兵是在当时坚守着光华门,也许作了壮烈的牺牲,可是未必没有一位活着的?”“‘我们跟着营长’。其中一名士兵似乎在表明他对我的忠贞。其实自营长以下,只剩了三名官兵而已。”“仅仅才三二百公尺的路程,沿途却躺了许多死尸,这当然是先前鬼子兵前来永清寺时沿途所射杀的。”“永清寺周围都是石榴园,在这六亩多地的石榴园中,就有四十六具被虐杀的尸体”。(钮先铭:《还俗记》(节录),张连红编:《幸存者的日记与回忆》,张宪文主编:《南京大屠杀史料集》第3册,江苏人民出版社2005年版,第276、278、313、317页) 孙志坚削发假扮成和尚,被日军质问有没有行李,孙指了别的和尚的行李冒充;被问为何有用剪刀剪发的痕迹,写答句“二月未剃头”;最后靠念了一段《心经》使日军信服,侥幸脱身。(参见张恨水《大江东去》,第136—143页) 钮先铭被问的问题和孙志坚被问的问题一致。钮先铭取了一个和尚落在柴堆上的包袱当行李;关于头发问题,其表示“三月无理发”,最终也是念《心经》解围。(参见钮先铭《还俗记》(节录),张连红编:《幸存者的日记与回忆》,张宪文主编:《南京大屠杀史料集》第3册,第330—332页。)

由上可见,《大江东去》以历史为经,以文学想象为纬,用不同的叙事策略构建出两个平行却截然不同的社会空间:薛冰如的部分主要以张恨水擅长的言情为主,女子在爱人杳无音讯之际的迷茫忧愁是鸳鸯蝴蝶派的经典母题,带有悖德意味和考验战友情的三角恋,更是戏剧性张力的来源;而孙志坚的情节则带有极其强烈的现实主义色彩,他为表达“抗战到底”口号的实践效果而生,与抗战文艺统一战线的要求相吻合。薛冰如确认爱人“死讯”后的迅速“背叛”,与孙志坚死里逃生再次走上抗日前线的“志坚”形成强烈对比,同时又联结起它们的共同背景空间——“南京”。在张恨水笔下,“南京”被抽象化为民族危机和全民抗争的想象符号,其连接起不同地域的读者,从而表现出在战争形塑整个社会面貌的时代,个体命运的底色和转变的原因。

三、《丹凤街》的取向:历史、想象和记忆交织的“南京”

《大江东去》结尾处,孙志坚和江洪联袂前往第三战区的战斗豪情,无助于化解张恨水对屠城之中南京民众命运的牵挂,文学想象的张力于是凸显,而《丹凤街》则把笔触转向张恨水曾那么熟悉的升腾着市井之气的普罗大众。

1936年张恨水为逃避通缉,曾避居于南京丹凤街一带,并创办了《南京人报》,日发行量达10000余份。深感市井邻居的侠义和对国家民族的赤诚,《丹凤街》甚至改变了《大江东去》叙事中对鸳鸯蝴蝶派故技“致敬”的过渡性风格,以一群市井平民与命运、时局的抗争为主线。他在《丹凤街》“自序”中写道,“当予之有意写此故事时,视为怀念丹凤街人,初意欲分为两大部:一部写肩挑负贩者之战前生活,一部则为战时景况。继予念南京屠城之惨,及市民郊外作游击战之起,不容以传闻幻想写之,遂决定先完成上部,每月写书一章,付上海发行之杂志发表。”(21)张恨水:《丹凤街》,南京出版社2018年版,第2页。然而张恨水预先构想的两部曲结构并没有实现,最终在《丹凤街》中只完成了战前部分的刻画——他笔下的南京与鸳鸯蝴蝶派的发祥地上海镜像相对,弥漫着背离过去的物质欲望、体现民族国家关切的“新”都市市井性,这一“南京”的文学气质与中国现当代文学中的传统“乡村”和类上海摩登“都市”相比,无疑是一种他者。

丹凤街位于中央大学和金陵大学之间,傲视阔步的知识分子和艰难求生的市井百姓混居一处,互为风景,给张恨水留下了深刻的印象。将民族国家意识等“先进的文明”传递到社会底层,正符合他对那些侠义健朗而未必明了民族命运的民众的想象和期待,寻常巷陌里的百姓“也非不可教”。小说最后一章中丹凤街增加的“丹凤街民众图书馆”和其他现代元素,似乎就是他在文本中替自己达成的心愿。

南京作为当时中国的首都,国民政府党政军头面人物自是这座城市中的“新主人”,励志社、中央饭店等高级娱乐消费场所,闪动着他们的衣香鬓影;中高级军公教人员、传教士、大学教师、文艺明星、出版商、记者编辑等构成了城市的中产阶级;而普罗大众也聚集到南京,寻找自己的生存之道。大屠杀幸存者牟秀兰回忆:“我父亲牟世珍,是个卖布的,不是开布店,而是把布挂在身上,在南京城内走街串巷叫卖。我一家主要就是依靠我父亲卖布得来的钱维持生活,一家人全靠他了。他挣的钱基本上够家里用的了,生活上没有什么愁的。”(22)《牟秀兰口述》,张连红、戴袁支编:《幸存者调查口述》(中),张宪文主编:《南京大屠杀史料集》第26册,江苏人民出版社2006年版,第518页。另一位幸存者徐琦回忆:“我父亲是做小生意的,在唱经楼开了个小店,主要经营手工艺品。我一家的生活开支都依靠我父亲开店挣点钱,但是不管怎么说,吃的穿的都不用担心,可以说是安居乐业了。”(23)《徐琦口述》,张连红、戴袁支编:《幸存者调查口述》(中),张宪文主编:《南京大屠杀史料集》第26册,第522页。唱经楼正位于张恨水小说《丹凤街》提及的充满生机、生活气息盎然之地。

战前的南京,是一座充满生机的城市,但战争的阴霾始终挥之不去。1931年,日军发动九一八事变,随后占领了中国东北。接着,日军不断南侵,占领热河、察北、冀东等地,并进抵长城沿线。1934年6月,日本驻华外交官藏本英明在南京突然“失踪”,日本派遣军舰到南京下关江面,发出强硬威胁,企图借此挑起事端。后藏本被中国方面寻获,但南京市民已经感受到山雨欲来的气氛。1935年,日本又策动“华北事变”,企图煽动“华北五省自治”。持续不断的挑衅和侵略,激起了中国社会各界的强烈反应,爱国主义浪潮席卷全国。

南京在全国率先对市民和学生进行军训,以备不虞。那些卖菜的、挑粪的、做工的市民,开始军训时较为随便,嘻嘻哈哈,但不久个人气质就发生了变化。对此,《丹凤街》有非常生动的描写。军训所取得的效果,也被当时在南京的日本侨民看在眼里:

在南京普通市民最初开始军事训练时,我还认为那没什么了不起,所以没怎么在意,但过了两三年后,我注意到南京市民中青壮年的面色表情严峻了起来,眼里也泛起了活泼的光芒,做事时腰板都很有气势。我把这一观察告诉雨宫大佐,他说:“谁接受了军训后都会那样的,没什么大不了的。”这时我才知道教育的力量是多么具有威力。其后,我开始对支那的军训成果给予了较多关注,结果我才知道他们的训练是很认真彻底的,我不由得感到了一种威胁。(24)莊司得二『日本居留民志』、南京居留民団、1940年,日本国立国会図書館蔵。本资料由南京大学历史学院曹大臣教授搜集,南京大学日语系雷国山副教授翻译,特此致谢。

南京等地开展的军训被日本人认为是一种威胁,日侨后来直白地道出了“及时”挑起战争的心态:“大城户大佐听后回答说:‘要不了两年,只需再过半年我们就会赶不上的。’因此,也不知是有幸还是不幸,就在日本还有可能取胜的时候爆发了事变,我觉得这实在是上天的保佑,我深深地感到这是神国日出之国(日本)的幸运。”(25)莊司得二『日本居留民志』。

七七事变爆发后,张恨水于1937年11月离开南京,后转往重庆,而历史仍沿着自己的轨道演进。日本驻南京总领事馆报告称:“随着战局的扩大和延伸,南京的抗日意识也高涨到了无以复加的地步……激进的抗日分子开始对滞留的(日本)国人施压,以前可以自由游览的南京近郊名胜及周边山地开始以军事禁区为由禁止(日本)国人游览,市内各家剧院正纷纷播放宣传抗日的影片,大肆煽动民众情绪,致使市民大众抗日意识日益浓厚,市内处处显现出紧张之色。”(26)『外務省警察史第48巻:支那ノ部(中支)』、不二出版、2001年、205—207頁。这种来自日方的资料,恰恰印证了南京作为当时抗日意识强烈的中心城市的实况。

《丹凤街》发表于1944年,但按照张恨水在该书自序中的说法,他于1936—1937年间就已经开始酝酿,退居后方因故搁笔。《丹凤街》故事梗概并不复杂也谈不上出新,小说描述了丹凤街上童老五、杨大个子等一群侠肝义胆的居民如何共同筹谋,试图救回被舅舅何德厚卖给赵次长作姨太太的秀姐。故事的背景丹凤街作为南京城内一条真实存在的街道,是一个小小的未被时代彻底侵蚀的乌托邦,呈现出一种现代都市和传统乡土混杂的气息:

这样的街道,有半华里长,天亮起直到十点钟,都为人和箩担所填塞。米店,柴炭店,酱坊,小百物店,都在这段空间里,抢这一个最忙时间的生意。过了十二点钟人少下来,现出丹凤街并不窄小,它也是旧街巷拆出的马路。但路面的小砂子,已被人脚板摩擦了去,露出鸡蛋或栗子大小的石子,这表现了是很少汽车经过,而被工务局忽略了的工程。菜叶子,水渍,干荷叶,稻草梗,或者肉骨与鱼鳞,洒了满地。两个打扫夫,开始来清除这些。长柄竹扫帚刷着地面沙沙有声的时候,代表了午炮。这也就现出两旁店铺的那种古典意味。屋檐矮了的,敞着店门,里面横列了半剥落黑漆的柜台。这里人说话,也就多操土音,正像这些店铺,还很少受外来时代之浪的冲洗。正午以后,人稀少了,不带楼的矮店铺,夹了这条马路,就相当的清寂。人家屋后,或者露出一两株高柳,春天里飞着白柳花,秋天里飞着黄叶子,常飞到街头。再听听本地人的土音,你几乎不相信身在现代都市里了。这样我也就在午后,向这街南的茶馆里赏识赏识六朝烟水气。(27)张恨水:《丹凤街》,第2—3页。

美好,不只在记忆深处。在小说的结尾,张恨水给丹凤街居民留下了一个开放性结局,并让叙述者的声音带着明确时间线(抗战)出现在了最后:

说着话,三个人走向了广场边的人行路。大个子道:“受训怪有趣的,得了许多学问。我们不定哪一天和日本人打一仗呢?你也应该进城来,加入丹凤街这一区,第二期受训。”童老五笑道:“我看了你们这一副精神,我很高兴。第二期我决定加入,我难道还不如王狗子?”狗子挺了胸道:“呔!叫王佐才,将来打日本的英雄。”童老五还没笑话呢,却听到旁边有人低声笑道:“打日本?这一班丹凤街的英雄。”……笔者说:童五这班人现在有了头衔,是“丹凤街的英雄”。我曾在丹凤街熟识他们的面孔,凭他们的个性,是不会辜负这个名号的。现在,他也许还在继续他的英雄行为吧?战后我再给你一个报告。(28)张恨水:《丹凤街》,第282页。

整部小说中张恨水深具对南京市井生活的认可与怀念,这和鸳鸯蝴蝶派早期迷恋的上海小资的天际线相比实属改弦更张,具有现实张力。他更加用力描摹的是“丹凤街的英雄们”作为社会底层的“侠义之士”,如何在锱铢必较的日常生活中自我觉醒且反抗强权、维护正义的生命姿态。最为关键的是,他想象这群底层侠士最终投身于抗日救亡事业,走上了集训参军抗击日本侵略军的道路。张恨水在小说自序中如此表达对丹凤街故人的追忆和期待:

二十七年予入川,而首都已失。闻倭寇入城之际,屠我同胞达二十余万,壮年男子被杀居多。则我当日所见去其扁仗竹箩束装裹腿以受训者,有若干恐不免于难矣!一念至此,心辄凄然。顾予又知此辈受下层社会传统习惯,大半有血气,重信义,今既受军训,更必明国家大义,未可一一屈服,若再令其有机会与武器,则其杀贼复仇,直意中事耳……读者试思之,舍己救人,慷慨赴义,非士大夫阶层所不能亦所不敢者乎?有朋之难,死以赴之,国家民族之难,其必溅血洗耻,可断言也。(29)张恨水:《丹凤街》,“自序”第2页。

正如他在小说第九章“他们的义举”开篇所言:“‘礼失而求诸野’,这是中国古圣贤哲承认的一句话。但仁又失而求诸下层社会,倒是一般人所未曾理会到的”。可见,张恨水对于《丹凤街》的期待是挖掘底层社会中的觉醒、启蒙力量,并通过小说文本的传播,扩大这种力量的传播范围,进而为民族危机的化解提供基础性的解说。

余 论

鸳鸯蝴蝶派曾经面临非常尖锐的批评,他们背负了“文娼”的骂名。这不仅因为此类小说的内容以婚恋言情为主要题材,多刻画大都市女子与爱人苦恋或分别的伤痛,在当时充斥着国民性改造、现代性启蒙等国族建设议题的社会主流话语中显得柔弱萎靡,更与其在语言形式上大量遗留中国传统章回小说和旧词语句法的特点有关。这种与旧文学暧昧牵连的态度,被新文学解读为阴性的、软弱的、卑下的。鸳鸯蝴蝶派文学被严肃的论者设定为仅仅是为了讨好大众低下的阅读口味:

鸳鸯蝴蝶派的大本营是在上海。他们对于文学的态度,完全是抱着游戏的态度的……他们对于国家大事乃至小小的琐故,全是以冷嘲的态度出之。他们没有一点的热情,没有一点的同情心。只是迎合着当时社会的一时的下流嗜好,在喋喋的闲谈着,在装小丑,说笑话,在写着大量的黑幕小说,以及鸳鸯蝴蝶派的小说来维持他们的“花天酒地”的颓废生活。几有不知“人间何世”的样子。恰和林琴南辈的道貌岸然是相反。有人谥之曰“文丐”,实在不是委屈了他们。(30)郑振铎:《〈中国新文学大系·文学论争集〉导言》(节录),芮和师、范伯群等编:《鸳鸯蝴蝶派文学资料》(下),第736页。

然而,历史的演进终究赋能鸳鸯蝴蝶派——“抗日”的时代,启蒙与革命皆为需要。毛泽东指出:“在文艺界统一战线的各种力量里面,小资产阶级文艺家在中国是一个重要的力量。他们的思想和作品都有很多缺点,但是他们比较地倾向于革命,比较地接近于劳动人民。因此,帮助他们克服缺点,争取他们到为劳动人民服务的战线上来,是一个特别重要的任务。”(31)毛泽东:《在延安文艺座谈会上的讲话》,人民出版社1975年版,第26—27页。新的时代对鸳鸯蝴蝶派提出的要求为:以现实主义为追求,学习群众的语言,在确保具有明确的且易懂的民族革命思想的同时,兼顾文本的艺术性和趣味性——这些要求背后当然有强烈的以最大化宣教效果、争取最大数量人群的追求,这无疑是功利主义态度。不过“革命的功利主义”行为不仅合理而且值得推广,因为这是以“最广大群众的目前利益和将来利益的统一为出发点的”(32)毛泽东:《在延安文艺座谈会上的讲话》,第25页。。

《大江东去》和《丹凤街》表达了张恨水对时代的文学性回应。结合费雷德里克·詹姆逊的文学和文化文本批评理论,我们可以进一步深化对张恨水转型的“理解”。

在“第一个狭隘的政治或历史视域的限阈内”,我们的研究客体为“文本”,文本被解读为一系列历史事件的“象征性行为”。(33)[美]费雷德里克·詹姆逊著,王逢振、陈永国译:《政治无意识—作为社会象征行为的叙事》,中国社会科学出版社1999年版,第64页。在这个阐释视野内,文本体现了文本作者对具体社会矛盾的想象性解决方案,因此需要洞察文本对现实矛盾的较为直接的影射,以及文本中意识形态的乌托邦性质。在张恨水小说文本的语境中,“侠义”和“参军”是两个可以进一步重点考察的概念,它们分别指向了上世纪三四十年代中国社会在战争时期亟待完成的两项任务——“启蒙”和“救亡”,即“侠义”如何转化为时代所需要的民族国家意识,“参军”如何指向抗战到底的决心和实践。

在第二个视野即“社会的视野”中,研究客体变为“意识形态素”,此时文本“已经被辩证地改造”,不再是个别的文化作品,“而在形式上被重构成伟大的集体的阶级话语”。(34)[美]费雷德里克·詹姆逊著,王逢振、陈永国译:《政治无意识——作为社会象征行为的叙事》,第64页。这里,需要识别的是拥有“不可调和的要求和立场”的敌对阶级之间的“对话”,个别文本被重写、扩大为一个阶级的声音,也是“阶级之间意识形态对峙的论辩和策略的象征性举措”。(35)[美]费雷德里克·詹姆逊著,王逢振、陈永国译:《政治无意识——作为社会象征行为的叙事》,第73页。在詹姆逊眼中,这个视域正是各种大众的、通俗的、从属的文化“重建”发生的地方,“只有依据其本质上论战和破坏的战略而对这些言论加以终极改写,才能恢复这些言论在社会阶级的对话体系的正当位置”,(36)[美]费雷德里克·詹姆逊著,王逢振、陈永国译:《政治无意识——作为社会象征行为的叙事》,第74页。换言之,需要找回并复原那些被“强权”性主流话语压抑、边缘化的声音。回到张恨水的文学转型,过去被定型性话语界定的鸳鸯蝴蝶派文学,在自省、学习和对话过程中,获得了新的生命,需要重新认知。

在第三个也是最终极的“比较宽泛的历史研究”的视野中,研究客体转为“符码”,符码作为敌对阶级立场的所共有的属性,“标志着社会制度这个更大的统一体的特点”,(37)[美]费雷德里克·詹姆逊著,王逢振、陈永国译:《政治无意识——作为社会象征行为的叙事》,第76页。这也是詹姆逊所谓的“文化革命”发生的时刻,基于不同生产方式的意识形态在此刻对峙竞争形成共时性结构,因此在最后一个视野中,我们看到的是一个相对更为漫长的历史景观。在这里,“历史就成了必然性的经验”,(38)[美]费雷德里克·詹姆逊著,王逢振、陈永国译:《政治无意识——作为社会象征行为的叙事》,第89页。无论文本的象征行为或意识形态素的斗争如何变形、逆转,一个无法规避的主符码都将处于我们的视线焦点处。张恨水抗战小说的主符码是其“现代性”,尽管“现代性是一场未完成的讨论”,但他对乡土中国国民改造和这些国民时代任务的设定——把贩夫走卒以文学的想象“改造”为将抗战进行到底的主力,是明显而值得称道的努力。

美国学者本尼迪克特·安德森将民族建构解读为一种现代想象方式,共时性的、水平的时间感通过小说和媒体文本的传播,将人们从过去层级式的、纵深的时间感中剥离出来;通过阅读小说和媒体,无数素不相识的人们得以共感一个限定的社会空间,坚信那样一个“共同体”的存在,集体的关于民族的想象正由此而来。(39)[美]本尼迪克特·安德森著,吴叡人译:《想象的共同体——民族主义的起源与散布》,上海人民出版社2011年版,第31—32页。诚然,张恨水的“南京”,已经成为我们关于那个时代家国记忆的有机组成部分,并成为中国民族国家记忆进一步生长的养分。