胃病脾虚三证浅析

2020-07-07姚廷周

姚廷周

(东莞市长安镇社区卫生服务中心,广东 东莞 523850)

胃病在临床辨证中可分为多种证型,脾虚始终是胃病的根本病机,在脾虚诸证型中,以脾胃虚弱、脾胃气虚、脾胃虚寒三种证型最为常见。但目前对脾胃虚弱、脾胃气虚、脾胃虚寒三证没有统一的标准和认识,概念比较混乱。《实用中医内科学》[1]、《中医病证诊断疗效标准》[2]在胃脘痛的分型上都没有脾胃虚弱这一证型。《慢性非萎缩性胃炎中西医结合诊疗共识意见(2017年)》的中医分型只有脾气虚证和脾胃虚寒证[3],《慢性萎缩性胃炎中西医结合诊疗共识意见(2017年)》的中医分型,脾胃虚弱证(脾胃虚寒证)合为一证[4],《慢性胃炎中医诊疗专家共识意见(2017年)》[5]中的脾胃虚弱证,包括脾胃气虚证和脾胃虚寒证两个证型,没有单独的脾胃虚弱证。笔者认为,三种证型在临床上既有相同之处,但又各有特点,轻重不同,性质有别,现分析如下。

1 脾胃虚弱证

1.1 临床表现 胃脘部胀闷、饱胀甚至胀满,或有胀痛、隐痛、钝痛等,进食后胀闷加重,或因饮食不慎而引发,或发作期间食欲差,平时可兼有嗳气、泛酸、恶心、缺乏饥饿感、纳差乏味,或能正常进食、腹胀、矢气多、大便不畅等。舌质淡红,或淡红偏暗,苔薄白或薄黄、润,脉细弱,或细滑或细弦。

1.2 病因病机 工作繁忙、精神紧张、生活压力大、个体差异、先天因素、工作居住环境改变、生活方式改变、就餐时间受限以及就餐时间不规律、长期夜班与白班转换、饭菜不合个人口味等诸多复杂因素,均可致脾胃虚弱,脾虚则运化无力,胃弱则失于和降,脾胃气机因之不利,气机运行不如平常顺畅,欲行而不达,欲降而不顺,故而出现上腹胀闷痛、纳差等症。

1.3 辨证治疗 健脾和胃,理气助消。方用香砂六君子汤加减:党参10 g,白术10 g,茯苓15 g,炙甘草10 g,陈皮10 g,木香10 g,砂仁10 g,肉豆蔻10 g,枳壳10 g,莱服子10 g,炒谷芽10 g,炒麦芽10 g,鸡内金10 g。缺乏饥饿感、纳差明显者砂仁可增至20 g,炒谷芽增至20 g,并可选加神曲10 g,槟榔10 g,炒麦芽20 g;腹胀明显者加厚朴10 g;疼痛较明显者加延胡索10~20 g,小茴香10 g;舌苔偏厚者加广藿香10 g,茯苓增至20~30 g;便秘者加火麻仁20 g,或加酒大黄5~15 g。笔者以此方临证多年,治疗脾胃虚弱之慢性非萎缩性胃炎,效果良好[6]。

1.4 典型病例 患者,男,35岁,于2018年8月3日初诊,主诉:上腹胀闷1年余。患者于1年多前出现上腹胀闷,食后为甚,偶有嗳气,胃纳稍差,曾在外院行胃镜检查提示“慢性非萎缩性胃炎”、幽门螺杆菌阳性,曾予中西药治疗而病情好转,但时有反复,近期因饮食不节而再发,缺乏饥饿感。诊见舌质淡红,苔薄黄,脉细弱。诊为“胃痞”,脾胃虚弱证,治宜健脾和胃、理气助消。处方:党参10 g,白术10 g,茯苓15 g,炙甘草10 g,砂仁10 g,肉豆蔻10 g,陈皮10 g,木香10 g,枳壳10 g,莱服子10 g,炒谷芽10 g,炒麦芽10 g,鸡内金10 g。3剂,每日1剂,水煎服。8月7日复诊:患者诉服药后觉气机畅顺,腹胀明显减轻,隐痛未再发作。后应用此方调治月余,患者胀闷未再发作。

2 脾胃气虚证

2.1 临床表现 胃脘部不适(胀闷、胀满、胀痛、隐痛、钝痛等),或因饮食不慎而引发,纳差乏味,体倦乏力,头晕眼花,疲劳,懒言,懒动,或多汗,便溏或结,平时可兼有嗳气、泛酸、恶心等,或腹部有下坠感,面色不华,舌质淡红,或淡红偏暗,或边有少许齿印,苔薄白或薄黄、润,脉细弱或沉。

2.2 病因病机 脾胃虚弱,或治而未效,或延久失治,或其他因素叠加,致脾胃之气进一步耗损、减弱,脾胃之气亏损,而致脾胃气虚。脾气虚则运化无力,重者中气不足,清气不升。胃气虚则胃失和降进一步加重,气虚之象也就更加明显。

2.3 辨证治疗 补中益气,健脾和胃。方用补中益气汤加减:炙黄芪20 g,党参15 g,白术10 g,升麻5 g,炙甘草10 g,柴胡5 g,陈皮10 g,当归6 g,砂仁10 g,肉豆蔻10 g,木香10 g。疼痛较明显者加延胡索10~20 g,小茴香10 g;舌苔偏厚者加广藿香10 g,茯苓20 g;便秘者加火麻仁20 g,或加大黄5~15 g;气虚重者可易党参为红参10 g。有报道称补中益气汤加减治疗脾胃气虚型慢性萎缩性胃炎效果较好[7]。

2.4 典型病例 患者,女,66岁,2018年8月7日初诊,主诉:反复上腹胀闷8年余。患者8年来上腹胀闷反复发作,曾数次行胃镜检查提示“慢性非萎缩性胃炎”、幽门螺杆菌阳性。患者时常便溏,少气乏力,多汗,动则为甚,近年来,胃纳差,食后上腹胀明显,缺乏饥饿感,日或一餐,嗳气,涎多,头晕,脑胀,眼花,寐差神疲。患者既往有慢性支气管炎史、甲状腺手术史,血压118/78 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa),舌质淡红,苔薄黄,脉沉细弱。诊为“胃痞”,证为脾胃气虚,治宜补中益气、健脾和胃。药用:炙黄芪20 g,党参20 g,当归6 g,柴胡6 g,炒白术10 g,陈皮6 g,升麻6 g,炙甘草6 g,砂仁6 g,肉豆蔻10 g。4剂,每日1剂,水煎服。再诊,患者服药后上症减轻,上方加减服用2月余,症状消失。

3 脾胃虚寒证

3.1 临床表现 胃脘部不适(胀闷、胀痛、隐痛、钝痛、冷痛等),或因饮食不慎而引发,喜温喜按,遇寒加重,畏寒腹冷,手足欠温,便溏或便秘、进食寒凉食物或腹部受凉则易发作或加重或出现腹泻,泛吐清水,神倦乏力,食欲不振,平时可兼有嗳气、泛酸、恶心等,面色不华,舌质淡,舌胖大,边有齿印,苔薄白润,脉沉细弱缓或迟。

3.2 病因病机 素体虚弱,或因胃病久治未效,或延久失治,或感受寒邪,或饮食寒凉,或环境低温等其他因素叠加,耗伤脾胃之阳,阳气亏损,而致脾胃虚寒,不仅运化无力,且中焦失温,甚则阳不达末,故而脘腹冷痛,遇寒加重,畏寒肢冷,凉食易泻等。

3.3 辨证治疗 健脾暖胃,温中散寒。方用理中汤合香砂六君子汤加减:党参20 g,白术12 g,干姜10 g,肉桂5 g,炙甘草10 g,陈皮10 g,木香10 g,砂仁6 g,高良姜10 g,炒谷芽10 g,肉豆蔻10 g;或黄芪建中汤加减:黄芪30 g,桂枝10 g,白芍10 g,生姜10 g,炙甘草10 g,大枣10 g,砂仁6 g,肉豆蔻10 g,高良姜10 g。虚寒重者加附子10~15 g。有报道称香砂六君子汤是脾胃虚寒型慢性胃炎的理想药方[8],亦有报道黄芪建中汤加减治疗脾胃虚寒型慢性胃炎效果理想[9]。

3.4 典型病例 患者,男,33岁,2019年7月23日初诊,主诉:上腹反复胀痛4年余。患者上腹反复胀痛,以食后为甚,足底受凉则胃痛必作,平素喜温饮,饮食稍凉则易腹泻,冬季手足欠温,纳食稍差,腹部畏寒,大便溏,时而黏滞难冲。患者近期大便每日3次,睡眠尚可,无泛酸、嗳气。今年6月9日于外院行胃镜检查提示“慢性非萎缩性胃炎”。诊见舌质淡红,边齿印明显,苔薄润有津,脉沉细弱缓,心率62次/分。诊为“胃脘痛”,脾胃虚寒证,治宜健脾暖胃、温中散寒。处方:党参20 g,白术12 g,干姜10 g,炙甘草10 g,木香10 g,砂仁6 g,高良姜10 g,附片10 g,肉桂5 g,炒谷芽10 g,陈皮12 g,肉豆蔻10 g。5剂,每日1剂,水煎服。7月29日复诊,治疗后患者上腹胀痛、畏寒已减轻,大便仍溏,每日1行,纳可,继予本方调治月余,痛止。

4 讨论与体会

脾胃虚弱、脾胃气虚、脾胃虚寒三证的本质都是脾胃虚,均有胃脘部不适的主症,但不同证型其临床表现不尽相同。脾胃虚弱与脾胃气虚二型轻重不同,重点有别,脾胃虚弱者是脾胃的功能减弱,脾胃的功能是脾主升清、运化水谷,胃主和降、消磨食物,脾胃虚弱则运化不力,水谷就会运化不出去,从而产生阻塞停滞感,故其主症以上腹胀闷为主,食后为甚,缺乏饥饿感。运化不力者则常兼气滞、兼湿郁。胃病的根本病机为脾虚胃弱,脾虚都兼有气机不利,脾胃虚弱中的气机不利,是脾胃虚弱、脾运不足、胃失和降所致,但未达到气机郁滞的程度,脾虚兼气滞者,在补脾健胃时都要适当加上理气之品,以疏通气机,补中有疏[6],以此增强胃的排空能力,促进消化。

脾胃气虚型可由脾胃虚弱型进一步发展而来,也可独立发病,气虚的表现已经较为明显。故脾胃气虚者,不仅运化、消磨能力弱,升清降浊的能力也已经明显下降,中气不足,上升之力受损。因此,临床上除了有脾胃虚弱的基础症状外,还会有中气不足的表现,如体倦、乏力、气短、懒言懒动、神疲、面色不华、甚则多汗等症,有的还会有清气不升的表现,如头晕眼花、昏沉、思维力差、寐差健忘等,严重者有清气下陷的其他表现。同样,气虚者也会兼有气滞之象,但气滞表现不是很明显。

脾胃虚弱与脾胃气虚,基础病机都是脾胃虚,但脾胃气虚的虚损程度要比脾胃虚弱重,因此,临床凡难以分清脾胃虚弱和脾胃气虚者,皆可按脾胃虚弱论治,适当加减,必不为过。

而脾胃气虚者,就有往阳气虚弱(虚寒)方向发展的可能,但脾胃虚寒证型侧重于寒,已经损及脾胃之阳,出现了阳气亏虚之象,阳虚则寒气偏胜,脾阳温熙气化之力不足,不仅虚而且寒,出现虚寒症状如畏寒、手足欠温、腹冷,腹部受凉或进生冷食品易发作、加重,或出现腹泻、得温则舒等,舌脉则以虚寒之象为显,如舌质淡,舌边有齿印,苔润、有津,脉细弱沉而缓,甚者迟。脾胃虚寒者亦有轻重,脾胃虚寒实则已伤及肾阳,只是肾阳虚的征象尚不明显,其阳虚的征象均可归于脾胃虚寒之中,脾胃虚寒进一步发展,则为脾肾阳虚。肾火不能温脾土,才会脾胃虚寒,故附桂理中汤中用附子、肉桂温肾之火以暖脾土。

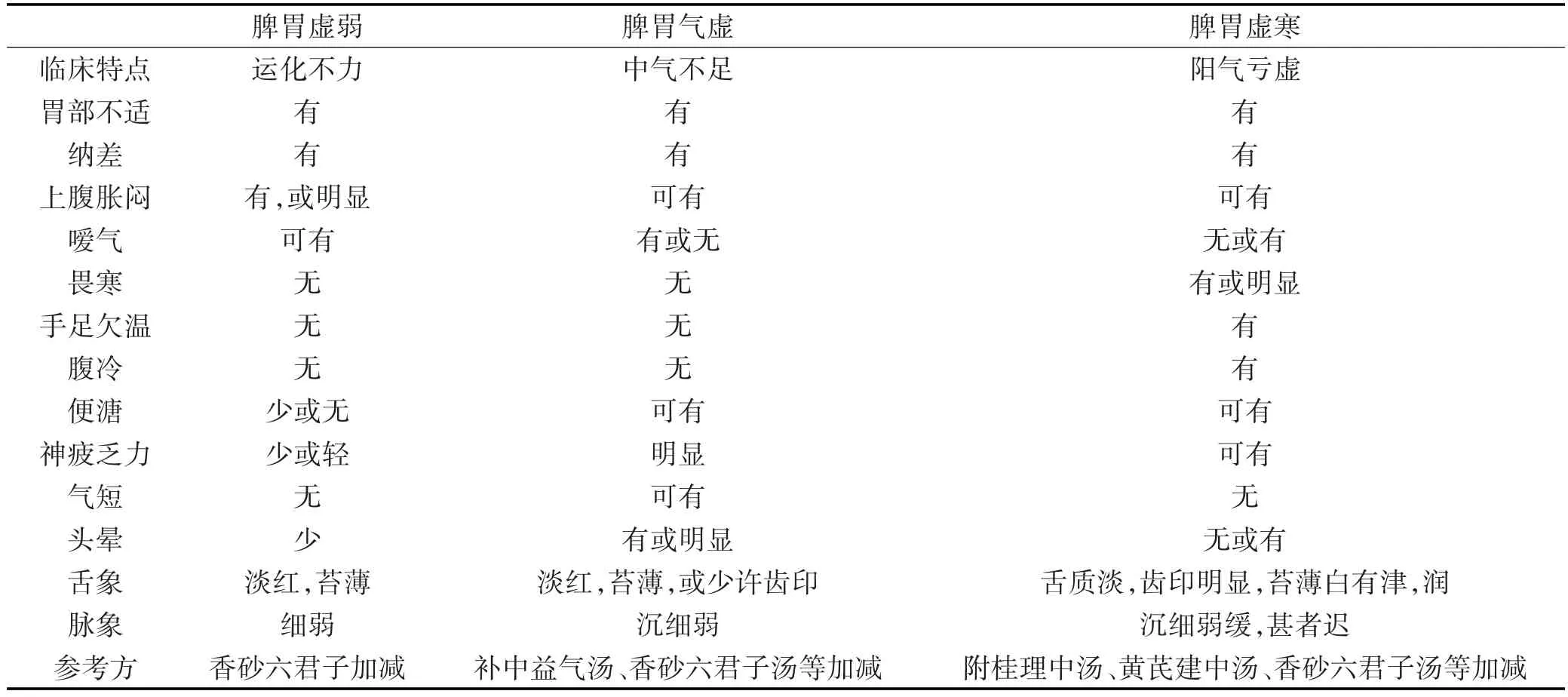

脾虚三证有共同之处,但每个证型的临床表现及治疗方药都有区别。有报道称,香砂六君子汤能增强脾胃虚寒型慢性胃炎的治疗效果,改善中医证候评分,促进患者的恢复,是脾胃虚寒型慢性胃炎的理想治疗方案[10]。但笔者认为,虽然可以用同一个方剂进行加减,但经对证加减药物后,药方的功能主治也已改变,可以用于不同的证型。故香砂六君子汤三证均可通用,随症加减,均有效果。胃病脾虚三证鉴别详见表1。

表1 胃病脾虚三证鉴别表

脾虚三证可以单独存在,也可互为发展转化,脾胃虚寒者可由脾胃虚弱和脾胃气虚进一步发展而来。脾胃气虚者经过治疗后,气虚渐改善,表现为虚弱之象,脾胃虚寒者,经治疗后寒象渐去,朝好的方向转化,即转化成脾胃虚弱,因此,无论何种证型,胃病最终都必以健脾和胃善后,治疗后就算临床诸症已消失,若需巩固、预防,则仍需以健脾和胃护之。由此可见,脾胃虚弱是胃病脾虚诸证的基础病机。而脾虚三证在临床上可兼其他证型,如湿重、血瘀、气滞等,均可在原方基础上随症加减。