秦汉律令中的“不会”现象及刑徒管理

2020-07-07刘玉堂

刘玉堂,薛 源

(1.湖北大学 高等人文研究院,湖北 武汉 430062;2.湖北大学 文学院,湖北 武汉 430062)

秦汉刑徒一直是秦汉政治史、法制史中一个重要的研究对象,其中刑徒的“逃亡”与管理问题,更是受到很多学者的关注,①相关成果有:韩树峰:《秦汉刑徒散论》,载《历史研究》2005年第3期;闫晓君:《张家山汉简〈亡律〉考论》,载《法律科学(西北政法大学学报)》2009年第1期,等。但迄今尚未形成一致的意见。现根据岳麓秦简、睡虎地秦简、张家山汉简等出土文献资料,结合相关传世文献记载,对秦汉律令中的“不会”现象及刑徒管理的有关问题提出粗浅的看法,以就正于方家。

一、秦汉律令中的“不会”现象及其原因

秦汉简牍中所见的律令部分,关于犯罪嫌疑人或有罪者逃亡中的“不会”,通常可以表示两种情况,一种是被告即犯罪嫌疑人未按时到县廷接受讯问,另一种是刑徒即罪犯定罪后未到服役地点服役。

首先来看第一种“不会”现象,即被告应到官府而未按时到达的情况。这种“不会”的前提条件是嫌疑人的犯罪事实尚未确定。如《岳麓书院藏秦简(四)》中收录的简230—231号:

有狱论,征书到其人存所县官,吏已告而弗会及吏留弗告、告弗遣,二日到五日,赀各一盾;过五日到十日,赀一甲;过十日到廿日,赀二甲;后有盈十日,辄驾(加)赀一甲。[1](p144)

“弗会”即“不会”。“有狱论,征书到其人存所县官”,显示在案件发生后,官府发布文书并告知当事人应即刻前往县廷接受审讯。这里并没有提到对当事人采取强制措施,或许是因为此时并没有确定其犯罪事实,这势必涉及案件的前提,即开头部分提到的“有狱论”。所谓“狱论”,即对案件的研判,睡虎地秦简《法律答问》简93有“论狱可(何)谓‘不直’?可(何)谓‘纵囚’?”的记载。[2](p232)这里的“论狱”显然是指案件分析判断,与“狱论”所指相同,而“狱论”前加一“有”字,也许意味着虽有人检举或有犯罪嫌疑,但尚未查证落实。

睡虎地秦简还提供了“狱论”的具体案例,如《封诊式》“贼死”爰书:“某亭求盗甲告曰……即令令史某往诊……令史某爰书:与牢隶臣某即甲诊……”[2](p306)此处所言正是指在案件发生后,县廷必须展开调查,主管官吏与报案人要一起进行取证,再根据取证结果做出最后判决。《岳麓书院藏秦简(四)》简230—231提到的“有狱论”,表明还没有确切证据证明当事人的犯罪事实,只是存在某种可能,还需要进一步调查;而下文提到“征书到其人存所县官”,指的则是诉讼案件不是在当事人所在地发生,当事人需到外地进行审讯。

综上所述,可知简230—231所述案件的详情是:某地有一起诉讼案发生,当事人与案件有牵连,或许是其被人告发,该地官府下达“征书”到当事人所在地,并要求当事人在限定期限内到县廷接受调查。在这种情况下,当事人不到县廷接受讯问,即“不会”,其原因可能有两种,一种是自知有罪而畏罪潜逃,另一种是因惧怕“酷吏”逼供或他人“诬告”而选择直接逃亡,后者的可能性更大。张家山汉简《奏谳书》中就记载过一起由逼供而引发的诬告案,为讨论方便,特列表说明(见表1)。[3](p359)

表1 张家山汉简《奏谳书》黥城旦讲乞鞫案逼供情况表

在该案中,男子“毛”因盗牛被抓,史腾对其进行审讯并严刑逼供,致使毛诬告乐人“讲”与其合伙盗牛,史铫等人又对“讲”用刑,逼其承认了莫须有的犯罪事实,导致“讲”被黥为城旦。由此可见,官吏采取“逼供”手段极易导致诬告行为发生。任海林先生指出汉代地方官吏在处理具体狱讼案件的过程中并未遵守“吏道”,很大程度上存在着“诬能”与“诬上”的成分,[4]看来是很有道理的。

秦汉时期“为吏不谨”的现象较为普遍。《史记·韩长孺列传》记载:“其后安国坐法抵罪,蒙狱吏田甲辱安国。”[5](p2859)又《史记·张丞相列传》载:“任敖者,故沛狱吏。高祖尝辟吏,吏系吕后,遇之不谨。任敖素善高祖,怒,击伤主吕后吏。”[5](p2680)据此不难推断,《岳麓书院藏秦简(四)》简230—231所载嫌疑人不到县廷接受讯问,很可能是因惧怕酷吏的逼供,故而选择直接逃亡。睡虎地秦简《法律答问》中关于“诬告”及其惩罚的内容也从侧面反映出这种现象已比较常见,为表述方便,特列出表2。

张家山汉简《二年律令》简126记载:“诬告人以死罪,黥为城旦舂,它各反其罪。”[3](p144)李均明先生认为作证之人不言实情,“除诬告死罪者判黥城旦舂外,诬告他罪皆以所诬告罪反坐之”。[6](p122)由此可见,秦汉时期对于诬告的量刑除特殊情况外,一般采用“反坐”的原则,即以诬告他人的罪名来对其进行惩罚:若原告本身有罪,其罪名比诬告罪名轻,即按照诬告他人的罪名定刑。如表2例8:“完城旦,以黥城旦诬人……当黥。”原告身份为完城旦,诬告他人罪名为黥城旦,完城旦量刑轻于黥城旦,则按照黥城旦进行定罪。若原告本身罪名比诬告罪名重,则在其本身罪名的基础上加刑处罚。如表2例7:“当耐为隶臣,以司寇诬人……当耐为隶臣,又系城旦六岁。”原告身份为“耐为隶臣”,又以司寇的罪名诬告他人,司寇罪名要比耐隶臣轻,则在耐隶臣基础上再系城旦六岁。从以上对于诬告者的惩罚措施来看,当时对于“诬告”的处刑力度是相当大的,即便如此,“诬告”仍时有发生,其根本原因应该与当时社会普遍存在的“为吏不谨”的现象不无关联。

表2 睡虎地秦简《法律答问》中所记载的诬告与惩罚措施

再看另外一种“不会”现象,即犯罪者定罪后未按时前往服刑,这在秦律令简牍中属于“亡律”。《岳麓书院藏秦简(四)》中有数简与此相关:

简41:不会收及隶臣妾之耐,皆以亡律论之。

简42:不会司寇之耐者,以其【狱鞫已】论,其审当此【耐而不会,耐为鬼薪】。

简43:不会笞及除,未盈卒岁而得,以将阳廦(癖),卒岁而得,以阑癖,有(又)行其笞。[1](p52-53)

以上所列,主要是针对刑徒“不会”所采取的相应惩罚措施,其原因可能与官吏对刑徒进行的严苛惩罚与刑徒遭受的不正当待遇有关。睡虎地秦简《法律答问》简128记载:“大夫甲坚鬼薪,鬼薪亡,问甲可(何)论?”[2](p248)大意是大夫甲用鞭子抽打身份是鬼薪的刑徒,导致鬼薪逃亡。关于这种现象,在传世文献中也不乏记载,如《汉书·公孙刘田王杨蔡陈郑传》记载:“(陈咸)为南阳太守。所居以杀伐立威,豪猾吏及大姓犯法,辄论输府,以律程作司空,为地臼木杆,舂不中程,或私解脱钳釱,衣服不如法,辄加罪笞,督作剧,不胜痛,自绞死,岁数百千人。”[7](p2901)

针对这种“为吏不谨”的现象,张家山汉简《二年律令·具律》规定:“鞫狱故纵、不直,及诊、报、辟故弗穷审者,死罪,斩左止(趾)为城旦,它各以其罪论之。”[3](p128)虽然有相应的惩治措施,但效果显然并不理想。

于振波先生认为,“酷吏”置国家法令于不顾,法外造法,刑外造刑,这既不符合法家的基本原则,也无助于树立法律的威信。不从根本上解决社会问题,不通过发展生产来改善百姓的生活,不能有效制止贪官污吏的巧取豪夺和不法豪强的武断乡曲,一味依仗滥刑滥杀,实行恐怖政策,其结果只能是饮鸩止渴。[8](p71)由此可知,“酷吏”严刑逼供和肆意责打侮辱刑徒的行为,虽然有相关律文制止,但依然大行其道,这种社会现象可能会导致被告者因惧怕酷吏逼供而选择逃亡,已经判刑的刑徒也可能因不堪忍受其苛酷的对待而逃亡,这或许就是“不会”现象产生的根本原因。

二、秦汉律令中刑徒管理问题辨析

“刑徒”一词在传世典籍中常作“徒隶”或“徒”,如《管子·轻重乙》载:“今发徒隶而作之,则逃亡而不守。发民,则下疾怨上。”[9](p1448)“徒隶”可由国家派遣劳作,由“发民,则下疾怨上”可知,“徒隶”身份一定是低于普通民众的。《史记·孝景本纪》载:“中四年三月,置德阳宫。大蝗。秋,赦徒作阳陵(汉景帝陵)者。”[5](p445)这里的“徒隶”和“徒”应是指刑徒。

出土文献中“刑徒”与“徒隶”的关系,已有许多学者进行过讨论。①参见曹旅宁:《释“徒隶”兼论秦刑徒的身份及刑期问题》,载《上海师范大学学报:哲学社会科学版》2008年第5期;霍存福:《试论秦的徒刑是无期刑——兼论汉初有期徒刑的改革》,载《中国政法大学学报》1984年第3期。李学勤先生进而认为徒隶就是隶臣妾、城旦舂、鬼薪白粲的通称。[10](p78)李力先生也指出在《里耶秦简》“徒作簿”的记载中,并未出现司寇,并据此认为司寇可能不属于徒隶。[11](p472)

在《岳麓书院藏秦简(四)》中,有两例材料可对该问题进行补充:

简358:当就食,其亲、所智(知)者卖之。隶臣妾、城旦、城旦舂司寇、鬼薪、白粲及(系)城旦舂老、(癃)病、毋(无)赖不能作者,遣就食蜀守。

简358记载,对年老多病、失去劳动能力或无所依靠的隶臣妾、城旦等刑徒的生活问题,采取“遣就食蜀守”的解决办法。而简360的内容与之相同,只是用“徒隶”来替代简358中的“隶臣妾、城旦、城旦舂司寇、鬼薪、白粲及(系)城旦舂”。由此可见,徒隶或许不仅包括隶臣妾、城旦、鬼薪、白粲,还包括司寇、系城旦舂等刑徒。

孙闻博先生认为《里耶秦简》中相关机构制作有“徒作簿”“作徒簿”,这些记录看似庞杂,实际上诸官作徒多来自另外机构的调拨,而提供调拨的机构是较为固定的。[12](p86)《岳麓书院藏秦简(四)》简351载:“一县用吏十人,小官一人,凡用令史三百八人,用吏三百五十七人,上计㝡(最)者,柀兼上志∟群课、徒隶员簿。●议:独令令史上计㝡(最)、志、群课∟、徒隶员簿,用令史四百八十五人,而尽岁官吏∟上攻者。”[1](p211)这里提到县内吏员数目及“群课∟、徒隶员簿”等帐册名称,其中“徒隶员簿”与《里耶秦简》中的“徒作簿”或是同类型的文书,用以管理徒隶的具体劳作任务。

在传世文献中,徒隶又指狱吏或狱卒,如《汉书·司马迁传》即记“当此之时,见狱吏则头枪地,视徒隶则心惕息”。[7](p2733)可知徒隶可以担当看守囚犯的工作。囚,指关押在狱中等待判决的犯人,《里耶秦简》中有关于“司寇守囚”的记载,水间大辅先生认为“守囚”应是牢司寇的职责,指看守羁押于牢狱的未决囚。[13](p25-34)但司寇作为刑徒的一种,是否能担任“守囚”的工作,《岳麓书院藏秦简(四)》简213的内容可资参考:

置吏律曰:“有辠以䙴(迁)者及赎耐以上居官有辠以废者……其有除以为冗佐、佐吏、县匠、牢监、牡马、簪褭者,毋许,及不得为租。”[1](p138)

简文大意是有犯罪前科的人及其子女,不能担任冗佐、佐吏、牢监等底层官职。上面提到的“牢监”,又见于《尹湾汉简·东海郡吏员簿》YM6D2:“海西吏员百七人:令一人,秩千石;丞一人,秩四百石……牢监一人;尉史三人;官佐七人;乡佐九人;亭长五十四人。凡百七人。”[14](p8)显然,“牢监”属于官府的正式吏员,其地位或与传世文献中的“狱吏”相当。若依《岳麓秦简(四)》简213所载,有犯罪前科的人尚且不能担任底层吏员,身份为司寇的刑徒则更无可能担任此类职务(见表3)。

由此可知,《里耶秦简》中“司寇守囚”“牢人更戍士五(伍)”“牢人大隶臣”中的士伍、司寇、隶臣担任的“牢人”,主要职责虽然是看守囚犯,但其本身并不属于县廷正式吏员。轻罪的刑徒,如司寇则可以委派其看守囚徒,担任看守囚徒工作的这类人,又称作“牢人”。这在传世文献中也有相关记载,《新书·阶级篇》载:“若夫束缚之,系绁之,输之司空,编之徒官,司寇、牢正、徒长、小吏骂詈而榜笞之,殆非所以令众庶见也。”[15](p80-81)“司寇”为汉代刑徒名,而“徒长”则为刑徒之长。又《史记·黥布列传》记:“布已论输丽山,丽山之徒数十万人,布皆与其徒长豪桀交通,乃率其曹偶,亡之江中为群盗。”[5](p2597)这里将“牢正”与“司寇”“徒长”并称,或许正是由于三者处于同一等级的缘故。

《里耶秦简》中还有关于“买徒隶”的记载,如简8-664+8-1053+8-2167记载:

敢言之。[16](p197)

睡虎地秦简《封诊式》中也有奴婢被卖作徒隶的记载:

某里士五(伍)甲缚诣男子丙,告曰:“丙,甲臣,桥(骄)悍,不田作,不听甲令。谒买(卖)公,斩以为城旦,受贾钱。[2](p299)

士伍甲将家奴丙卖给公家为城旦,丙的身份由私奴隶转化为刑徒城旦。睡虎地秦简《秦律十八种·司空》简142也证实了这一点:“人奴妾(系)城旦舂,貣(贷)衣食公,日未备而死者,出其衣食。”[2](p126)

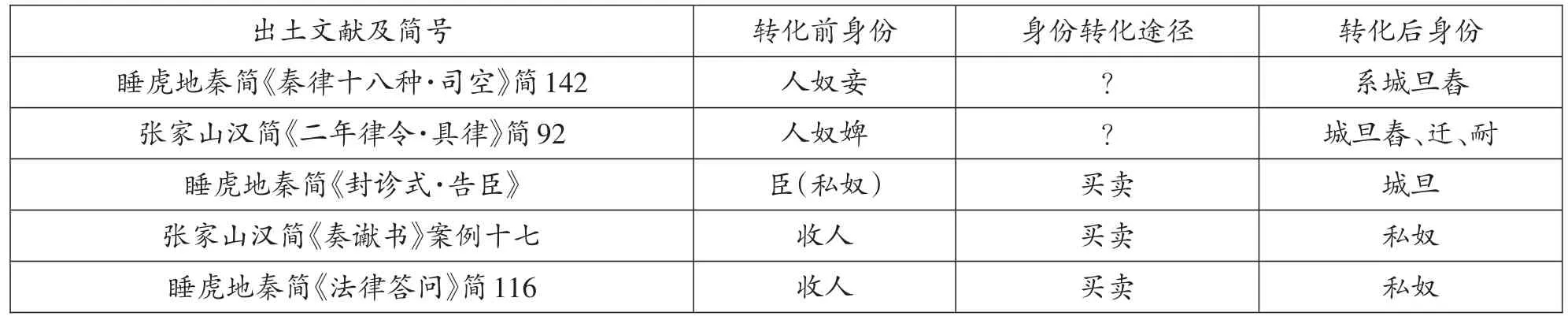

高恒先生将秦刑徒分为终身服役的刑徒和有期刑徒,其中城旦舂、鬼薪、白粲、隶臣妾、司寇等就是终身服劳役的官奴隶。[17](p73)或许因为刑徒终身服役的关系,私奴可以通过买卖方式转为官奴,故城旦、城旦舂等服劳役的刑徒称为徒隶。而“收人”则是因当事人犯罪而遭到连坐的人,如睡虎地秦简《法律答问》简116载:“隶臣将城旦,亡之,完为城旦,收其外妻、子……人固买(卖),子小不可别,弗买(卖)子母谓殹(也)。”[2](p243)这是因城旦逃亡,其妻、子被收入官府后被出卖的事例。说明“收人”可由官府出卖,在特殊情况下也可被买回,张家山汉简《奏谳书》案例十七“黥城旦讲乞鞫”被告“讲”经误判后通过申诉得到平反,讲被卖的妻、子即由公家出钱赎回(见表4)。

表3 狱吏所属身份对应表

表4 私奴及收人身份的转化

综上所述,通过审视秦汉律令中的“为吏不谨”及“诬告”情况,可以从侧面反映出当时乡里基层吏员在进行案件审讯时对未确定犯罪者的普遍态度。正是这一现象的存在,使得此时律令中存在有大量刑徒“不会”的记载。在刑徒管理方面,官府通过“徒隶员簿”“徒作簿”等对其地所属刑徒进行分类和统计,轻罪的刑徒如司寇等或可担任看守囚犯的工作,称作“牢人”或“牢正”;私奴可通过买卖转换为城旦、城旦舂等刑徒服劳役。