年龄与幸福有关吗?

——基于CGSS2015年数据的实证分析

2020-07-06吉木拉衣李涛

吉木拉衣 李涛

(广西民族大学政治与公共管理学院,广西 南宁 530006)

1 引言

幸福感反映了个人亲身体验到的幸福程度,是衡量个人生活质量的一个综合性指标[1]72,能够合理地评判个人对生活的整体满足程度。传统的效用理论认为,财富和幸福是同方向变化的[1]72,即财富的增长能够同步带来幸福感的提升,但改革开放四十年以来,中国社会经济高速发展,居民生活条件日渐改善,国民幸福感却没有同步上升反而出现下降的趋势[2]。停滞不前的国民幸福感和国家对国民幸福感的高度重视所产生的张力促使我们不得不思考下列问题:影响国民幸福感的主要因素有哪些?这些因素对国民幸福感的影响效应、路径和机制有何特征?现有文献围绕上述问题进行了详细的研究,可以简要归纳为以下几个派别:收入—幸福论[3-4]、健康—幸福论[5-6]、社会资本—幸福论[7-9]、教育—幸福论[10-11]、政府质量—幸福论[12-13]等,其中“收入—幸福论”可分为绝对收入论[14]、相对收入论[15]和收入不平等论[16]。人们常言“越长大越孤单,越长大越不快乐幸福”,然而从未有学者提出年龄—幸福论,即未有学者专门研究过居民年龄与其幸福感之间的关系。

十九大报告中明确提出要“不断满足人民日益增长的美好生活需要,使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续”“中国共产党人的初心就是为中国人民谋幸福”等,为学术界研究人民幸福感提供了政策指南和内在动力。带着对“越长大越孤单,越长大越不快乐幸福”的疑惑,本文将使用具有高度代表性、说服力的CGSS2015年度数据,实证探究居民年龄与其幸福感的内在联系,以验证是否“越长大越孤单,越长大越不快乐幸福”,附加探讨居民收入、健康、受教育程度等控制变量与幸福感之间的关系。文章行文思路是:第二部分进行研究回顾,提出研究理论和研究假设;第三部分说明数据来源和构建理论模型;第四部分进行实证分析,主要是有序Logit回归分析;第五部分总结研究结论并提出政策建议。

2 研究回顾、理论和假设

过去,学者们普遍将年龄作为控制变量进行研究。李小文等(2014)[17]基于社会比较理论,借助Logit回归模型,实证研究影响居民幸福感的具体因素,发现居民的年龄与幸福感在大体上呈现U型曲线关系。彭代彦等(2015)[18]利用CGSS2013年调查数据,借助有序Probit模型,实证研究住房消费与国民幸福感之间的关系,也发现居民的年龄与幸福感呈现出U 型曲线关系。杨秀丽等(2018)[19]、李婷(2018)[20]等学者也提出中国居民的年龄与幸福感呈U型曲线关系,即居民随着年龄的增长,幸福感先下降后上升。

文章研究理论基础为需求层次理论和社会比较理论。美国心理学家马斯洛1943年在《人类动机的理论》中提出了著名的需求层次理论[21]。根据马斯洛需求层次理论,人的需求呈现阶段性变化,从低到高分别为生理需求、安全需求、社交需求、尊敬需求和自我实现需求,当低层次的需求得到满足后,人们才会追寻高层次的需求,而当高层次的需求得到满足后,低层次的需求便不能再起满足和激励作用。在1954年,美国社会心理学家利昂·费斯廷格提出社会比较理论[22]。根据社会比较理论,居民在将自身的实际获得与其认定的人为标准进行比较时,倘若发现自己与对方比较时处于弱势地位,继而心生受剥削感,进一步爆发出各种负面情绪,阻碍获得感、幸福感等积极情绪情感的转化[23]。

多项研究均认为居民的年龄与幸福感显著相关,且年龄与幸福感在大体上呈现U型曲线关系。根据需求层次理论和社会比较理论,当还年轻时,人们普遍以收入为主要形式的低层次需求为主导性需求,生活和工作压力较小,而且喜欢和他人比较而容易得到满足感,喜欢接触积极向上的事物,因而具有很高的幸福感;步于中年时,居民往往会出现“中年危机”,家庭负担较大,增加了生活和工作压力,而且会慢慢触及到社会上许多消极事物,以尊重或社交等高层次需求为主导性需求,不容易产生生活满足感,因而幸福感普遍较低;进入老年阶段后,子女已工作,减轻了生活压力,在中国整体环境持续变好的基础下,老年群体通过比较过去的生活状态而易产生满足感,处于老年时,居民的幸福感往往出现反弹,幸福感一般较高。因此,本文在此基础上提出以下假设1:

假设1:农村居民的年龄与幸福感呈U型关系。

查阅相关文献得以了解,以往的研究绝大部分均定量研究居民幸福感的影响因素、效应及机制,取得了一系列重大成果,但还存在不足。比如,年龄一般是以控制变量的形式出现在研究模型中,重点探讨居民的年龄与幸福感之间的关系,然后分城市和农村样本进行实证分析的研究寥寥无几。因此,本文引用最新公布的中国综合社会调查(CGSS)2015年调查数据,控制性别、民族、收入、宗教信仰、受教育程度、婚姻状况等变量,深入探讨居民的年龄与幸福感之间的关系,试图弥补现有研究中缺失年龄-幸福论的不足,在此基础上提出相应政策建议,为解读“越长大越孤单,越长大越不快乐幸福”的社会性疑问提供实证支持。

3 数据来源及模型构建

3.1 数据来源

本文数据来源于中国人民大学中国调查与数据中心的2015 年调查数据(我们非常感谢数据提供者),该数据涵盖了全国多地区、多层次,具有很好的代表性和说服力。2015年调查数据共获得样本量10968 个,其中城市样本有6470 个,农村样本有4498 个。根据研究需要,本文剔除掉“不知道”“不适用”“无法回答”“拒绝回答”的答案和其他无效问卷,最终获得有效样本10152个。

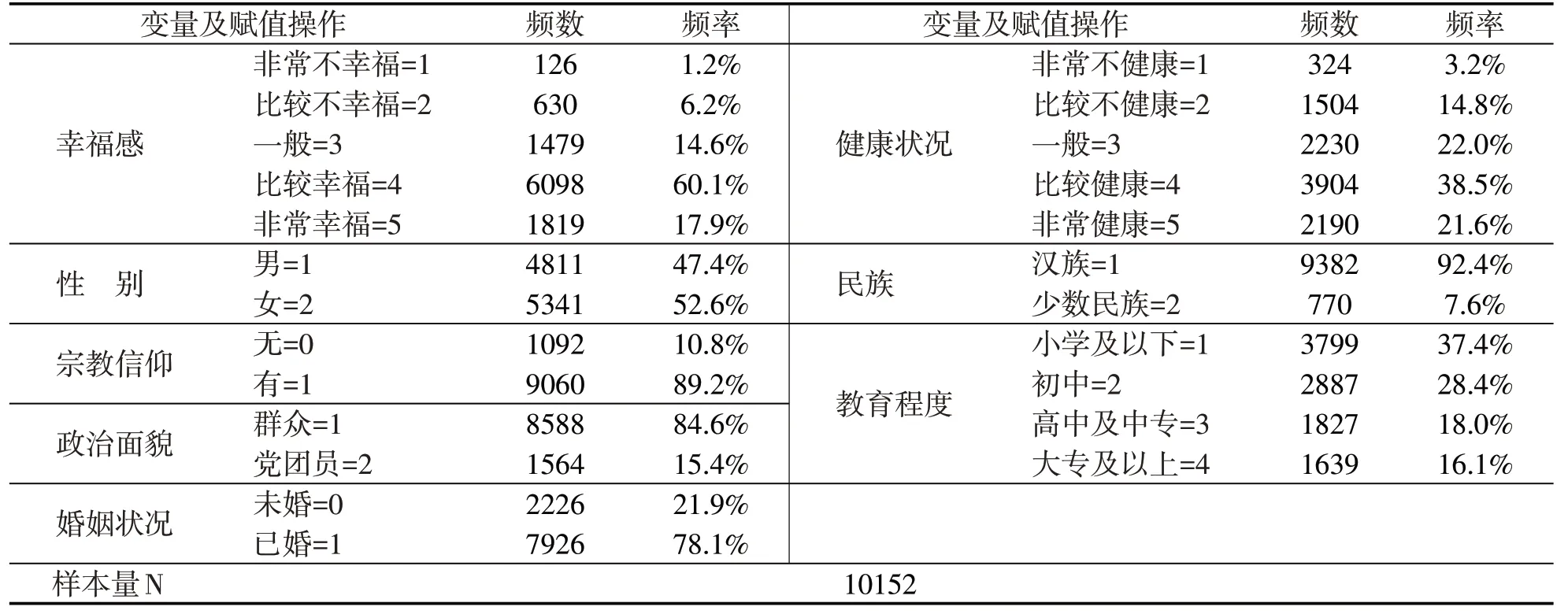

本文通过CGSS2015 问卷中的“总的来说,您觉得您的生活是否幸福?”的回答来衡量居民幸福程度。对变量进行描述统计后,发现“比较幸福”或“非常幸福”的调查对象有78%,占大部分。详细变量描述见表1。

表1 变量描述统计

3.2 模型构建

由于本文中的因变量“幸福感”是有序分类变量,因此建立有序Logit模型来反映居民对于生活幸福感的不同感受,构建以下二次函数回归模型:

模型1:Happinessi*=β0+β1·Agei+β2·Agei2+εi(1)

模型2:HappinesSi*=β0+β1·Agei+β2·Agei2+γ·Controli+εi(2)

1,若Happinessi*≤c1

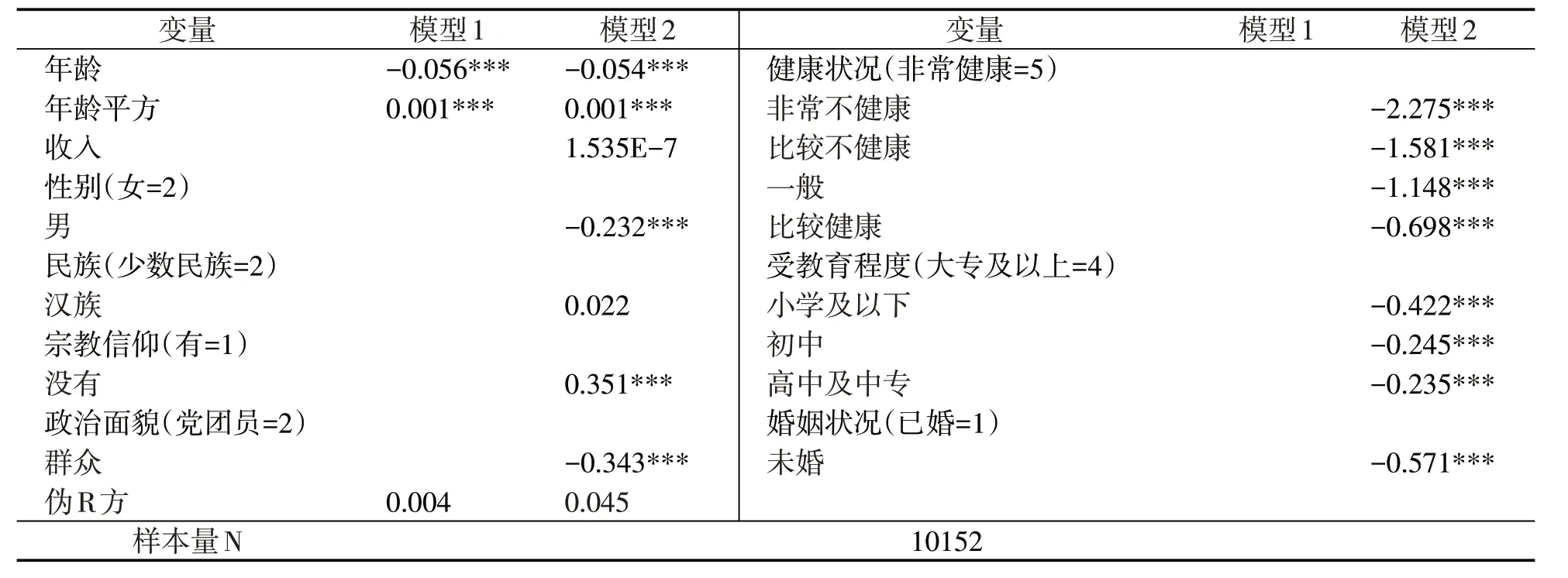

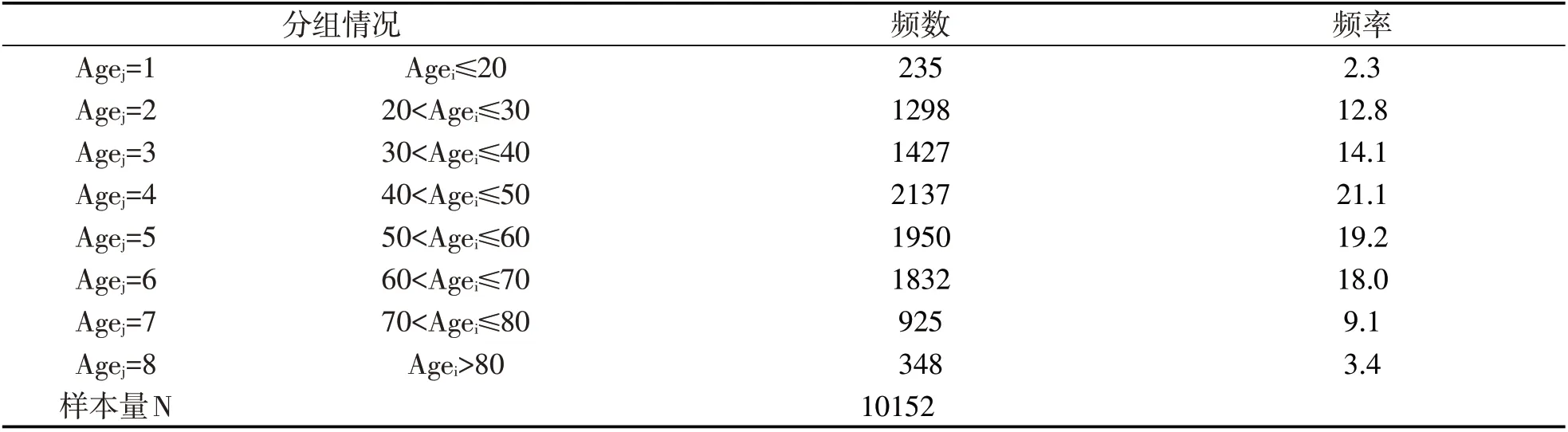

2,若c1 Happinessi= 3,若c2 4,若c3 5,若Happinessi*>c4 其中Happinessi表示第i个居民所具有的幸福感指数,Happinessi*是衡量幸福感的潜在变量,β0、β1、β2和γ是模型回归系数。Agei是年龄变量,Agei2是年龄变量的二次项,以探讨年龄与居民幸福感的非线性关系。Controli是控制变量,εi是随机误差项。c1至c4均为幸福感临界值,也称为“切点”[24]。当幸福感指数低于切点c1时,居民会感觉“非常不幸福”;若介于切点c1和c2之间,则会感觉“比较不幸福”;介于切点c2与c3之间,则会感觉“说不上幸福不幸福”,也可称“一般”;介于切点c3与c4之间,则会感觉“比较幸福”;而大于切点c4,则会感觉“非常幸福”。 本文的数据描述统计和实证分析都借助于SPSS23.0完成,对式子(1)和(2)使用有序Logit模型进行回归分析,得到结果见表2: 表2 有序Logit回归结果 由表2可知,模型1和模型2均显示年龄与幸福感呈负相关,而年龄平方与幸福感呈正相关。这可以解释为居民随着年龄的增长,幸福感先下降,达到一定的水平后出现反弹现象,又稳步上升,即居民的年龄与幸福感之间呈现出U型曲线关系,初步验证了本文假设1。 控制变量中,居民的个人收入与幸福感无显著性关系,根据社会比较理论,人们通常不是因为个人绝对所得而影响心情,而是因为通过与周围人相比较,发现低于别人,即相对收入较低,就会阻碍其幸福感的转化,所以本文结论高度契合传统社会比较理论,也在一定程度上验证了“Easterlin悖论”[25]在我国的适用性;居民的民族身份与幸福感无显著性关系,即汉族和少数民族在幸福感方面没有显著性的差异,新形势下,党和国家高度重视民族工作,重点扶持少数民族地区经济、教育、社会保障、文化等领域,牢牢掌握意识形态主导权,突出中华民族共同体意识,故少数民族居民与汉族居民之间在相对经济水平、知识文化、生活习惯和心理状态等方面的差异在逐渐减少,所以汉族和少数民族在幸福感方面没有显著性的差别;在性别方面,女性比男性要幸福的多,男性承担着更大的家庭责任和工作压力,这往往会负向影响幸福感产生;没有宗教信仰的居民反而比有宗教信仰的居民幸福,这可能与宗教信仰有太多约束个人行为、繁杂的仪式有关;政治面貌为党员或团员的居民比群众幸福,这可以解释为党员或团员是社会关系或知识层面的象征,往往比群众更具社会优势,进而幸福感也更高;居民的健康状况对幸福感有显著的正向促进作用,中国人普遍认同“身体是革命的本钱”,疾病会增加家庭医疗负担,进而负向影响居民幸福感;受教育也能显著的正向促进幸福感,但是随着教育程度的增加,幸福感的边际效应在递减,我们认为受教育程度更高的居民往往能找到更好的工作,从而具有更高的社会地位,幸福感自然更高;已婚居民比未婚居民幸福,婚姻能够显著提升幸福感,在婚姻中,居民能够得到爱情和家庭的双重滋润。 我国城乡居民在教育、医疗、住房等基本公共服务方面具有很大差距,为了探究前文回归分析结果分别在中国城市和农村居民的适用性,本文将样本分为城市和农村,分别进行有序Logit模型回归分析,结果见表3: 表3 分样本有序Logit模型回归分析 从表3结果可知,无论是城镇居民还是农村居民,其年龄与幸福感之间均会呈现出U型曲线关系,即再次证明了假设1 成立。不管是城镇居民还是农村居民,女性都比男性幸福的多;城镇和农村居民中,汉族与少数民族在幸福感方面依然没有显著性差异;此外,健康状况依然能对幸福感产生正向促进作用;没有宗教信仰的居民依然不分城镇与农村,均比有宗教信仰的居民幸福;已婚居民仍然比未婚居民幸福,适用于城镇和农村居民;政治面貌为党员或团员的居民仍然比群众幸福。证明研究模型具有良好的稳健性。 在其他控制变量方面,分样本回归分析有新发现。第一,对于城镇居民而言,个人收入与其幸福感无显著性关系,但农村居民的收入与幸福感呈显著正相关,即收入越高,农村居民的幸福感越高。运用马斯洛需求层次理论来分析,可以解释为城镇居民收入水平高于农村居民,以个人收入为表现形式的低层次需求难以满足和激励城镇居民;相反,对于农村居民而言,收入水平较低,生活质量不高,以个人收入为表现形式的低层次需求依然是农村居民的主导性需求。第二,受教育能够显著提升城镇居民的幸福感,而农村居民的受教育与幸福感之间无显著性关系,说明教育对低收入群体的影响作用远小于对高收入群体的影响作用,也可解释为低收入群体对教育的重视程度没有高收入群体高。 本文为了进一步验证主要模型1和2的稳健性和排除年龄变量所带来的异方差问题,将年龄变量进行分组,再进行回归分析,分组情况见表4: 表4 年龄分组情况及描述统计 将分组后的变量进行有序Logit模型回归分析,得到如下结果,见表5: 将表5结果和表2结果相比对,可以明显的看到,各变量数据只有轻微变化,分析结果完全一致,所以本文的主要模型1和模型2具有高度的稳健性,研究结果高度可靠。 本文基于CGSS2015调查数据,将年龄作为核心变量,控制性别、民族、文化程度、个人收入、政治面貌、婚姻状况、宗教信仰、健康状况等变量,运用有序Logit模型进行回归分析,得出以下结论: 居民年龄与幸福感:很显然,根据本文实证分析的结果,居民的年龄与其幸福感是有关系的,但不是所谓的“越长大越孤单,越长大越不快乐幸福”的关系。依据模型1和模型2,以及分城乡样本分析的模型3和模型4均显示居民的年龄与其幸福感呈现出U型曲线关系。将年龄变量进行分组,再进行有序Logit模型回归分析以检验模型稳健性,其结果也表明居民的年龄与幸福感呈U型曲线关系。这一结论对城镇居民和农村居民都具有适用性。 控制变量与居民幸福感:文章中六个模型都证明了女性比男性幸福;汉族居民与少数民族在幸福感方面没有显著性差异;健康状况能对居民幸福感产生正向促进作用;没有宗教信仰的居民均比有宗教信仰的居民幸福的多;已婚居民比未婚居民幸福,即婚姻能够显著提升居民幸福感;政治面貌为党员或团员的居民比群众幸福,以上所有结论均适用于城镇和农村居民。以样本总体为研究对象的模型1、2和模型5、6均显示居民的收入与其幸福感无显著性关系,受教育程度与幸福感呈显著正相关。然而,将样本细分为城镇和农村两类,分别进行回归分析,即模型3和4的结果显示:城市居民和农村居民的收入和受教育程度与幸福感之间的关系存在异质性。虽然城市居民的收入与幸福感无显著性关系,但收入却是正向促进农村居民幸福感的重要变量;受教育能够显著提升城市居民的幸福感,但受教育对农村居民的幸福感没起促进作用。 为提升居民幸福感,助力相关部门科学有效地制定和实施政策,本文提出以下政策建议。 虽然“越长大越孤单,越长大越不快乐幸福”的看法欠缺科学依据,是个错误的观点,但居民的幸福感随着年龄的增长确实先有衰减的趋势,即所谓“中年危机”有一定的科学依据。因此,相关部门制定政策时,应该将中年群体予以充分考虑。培育积极向上的社会氛围,树立正确的幸福理念,幸福不应只停留在物质满足上,有必要培育和谐、友善和互助的社会氛围,加强农村地区体育设施、社区心理医疗服务建设,关照居民的健康状况。 贯彻落实乡村振兴战略,提高农村居民收入水平。分样本分析表明农村居民年收入低于城市居民收入水平,提升收入水平能显著提升农村居民的幸福感。基层政府要贯彻落实党和国家的各项惠民政策,提升农村居民收入水平,缩小城乡差距、贫富差距,为实现全面小康社会奠定基础。此外,提高政府质量,贯彻落实各项惠民政策,进一步缩小城乡、地区间收入差距。收入差距是影响居民幸福感的重要因素,提高政府质量不仅能够增加整体居民幸福感,而且还能缩小收入差距所引起的居民间幸福差距,促进社会公平[13]63。 各级政府要加强自身建设,提高政府质量,贯彻落实乡村振兴、精准扶贫等惠民政策,特别是对农村地区要不遗余力落实好脱贫攻坚政策、做好“两不愁三保障”工作,逐步缩小农村地区与中东部发达地区、城市与农村之间的收入差距,实实在在地提升居民获得感、幸福感。总体而言,受教育仍然能够提升居民幸福感,教育是国之大计,应该采取多项措施,减少城乡地区教育公共服务的差距。4 实证分析

4.1 回归分析

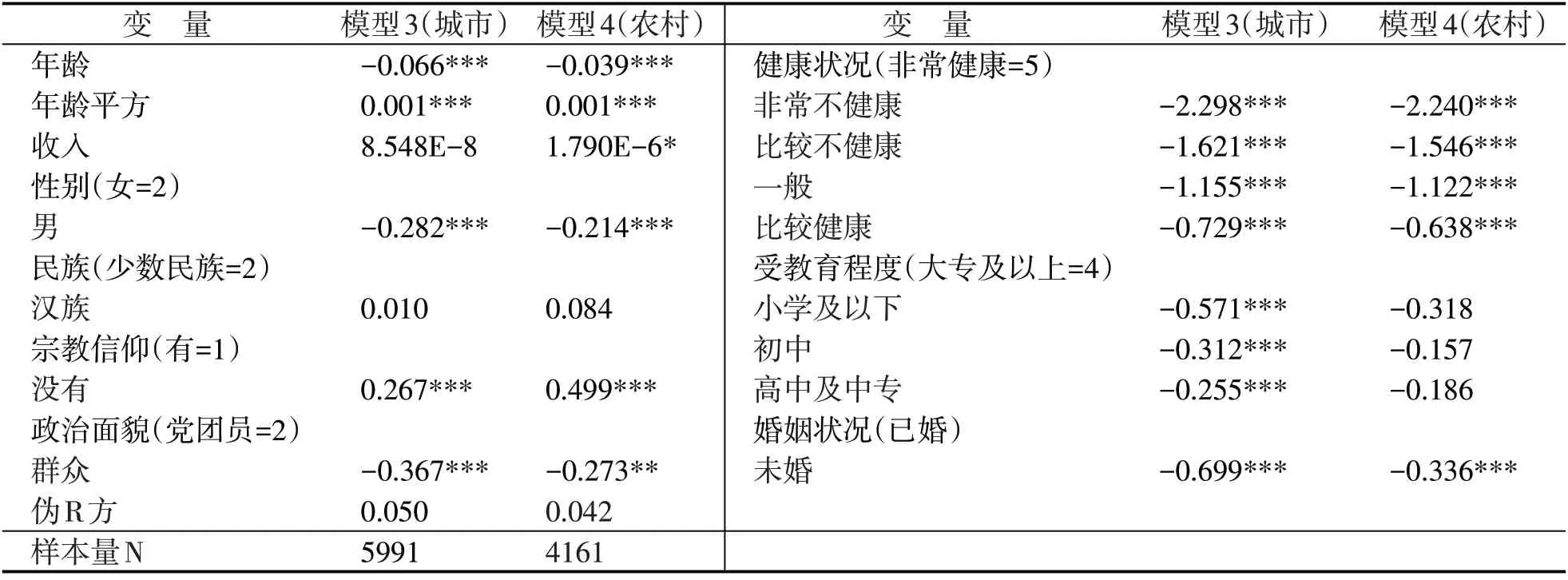

4.2 分样本回归分析

4.3 模型稳健性检验

5 结论及建议

5.1 结论

5.2 建议