颜氏降脂方治疗脾虚痰瘀型血脂异常的临床疗效及对患者颈动脉斑块的影响※

2020-06-30颜琼枝孔令越郭乐杭范俊飞韩天雄颜乾麟

刘 珺 王 博 颜琼枝 孔令越 郭乐杭 王 莉 范俊飞 韩天雄 夏 韵 颜乾麟

(同济大学附属第十人民医院中医科,上海 200072)

血脂异常是临床常见的一类脂质代谢异常疾病。近年来,随着人们生活水平的提高,生活方式及饮食结构也在发生变化,血脂异常的发病率也逐渐升高,且发病年龄趋向年轻化[1]。血脂异常的临床症状虽不甚明显,但却是冠心病、原发性高血压、脑血管病、糖尿病等疾病的独立的、重要的危险因素[2-4]。血脂异常是导致动脉粥样硬化(AS)的重要因素,而AS在心脑血管事件中起到至关重要的作用。降脂治疗是稳定斑块的主要措施,也是心脑血管疾病一级预防及二级预防的基石。西医降脂药疗效肯定,但仍有一定的不良反应。国医大师颜德馨教授创立“气血学说”理论,提出从气血辨证论治血脂异常,认为血脂异常的基本病机为“脾虚痰瘀”,并自创颜氏降脂方,经数十年临床实践证实,其在调节血脂、稳定斑块方面有较好效果,不良反应少,但循证医学证据较少。2016-01—2018-03,我们采用颜氏降脂方治疗脾虚痰瘀型血脂异常60例,并与血脂康胶囊治疗60例对照,观察临床疗效及对患者颈动脉斑块的影响,结果如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 全部120例均为同济大学附属第十人民医院中医科门诊(56例)及住院(64例)血脂异常患者,按照随机数字表法分为2组。治疗组60例,男35例,女25例;年龄26~65岁,平均(57.12±7.79)岁;病程0.58~4.83年,平均(2.98±0.95)年;有颈动脉斑块31例。对照组60例,男27例,女33例;年龄39~65岁,平均(57.82±5.91)岁;病程1.00~5.75年,平均(2.66±0.91)年;有颈动脉斑块29例。2组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 病例选择

1.2.1 诊断标准 西医诊断参照《中国成人血脂异常防治指南》[5]确诊。在正常饮食情况下,检测禁食12~14 h后的血脂水平,血清胆固醇(TC)≥6.22 mmol/L,或血清甘油三酯(TG)≥2.26 mmol/L,或血清高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)<1.04 mmol/L,或血清低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)≥4.14 mmol/L。参照《中医临床诊疗术语:证候部分》[6]及《中药新药临床研究指导原则(试行)》[7]辨证为脾虚痰瘀型。主症:眩晕,倦怠乏力,肢体沉重;次症:头重如裹,形体肥胖,胸闷,口淡;舌苔薄白或滑腻,舌质紫黯,边尖见瘀点瘀斑,脉涩或滑。具备主症2项、次症≥1项,或主症1项、次症≥2项,参照舌脉确诊。

1.2.2 纳入标准 符合西医血脂异常诊断及中医脾虚痰瘀辨证标准者;年龄18~65岁;曾服用调脂药物,且停药2周以上,但血脂水平仍达“升高”标准;患者对试验内容知情同意,自愿签署知情同意书。

1.2.3 排除标准 家族性血脂异常者;因其他疾病或药物引起的继发性血脂异常者;曾有脑血管意外、急性心肌梗死,或经皮冠状动脉介入(PCI)术后等需长期服用降脂药物者;合并有严重心律失常者;合并心力衰竭,美国纽约心脏病协会(NYHA)心功能分级Ⅲ级及以上者;控制不良的高血压3级者;体质量指数(BMI)>31;正在使用甲状腺素、肝素以及其他影响血脂代谢药物者;有严重或不稳定性心、肾、肝、血液系统、内分泌等内科疾病者;有酒精、药物依赖,精神病、恶性肿瘤或糖尿病者;妊娠期或哺乳期妇女;计划在试验期间怀孕或使其配偶怀孕者;过敏体质者;3个月内参与其他临床试验者。

1.3 治疗方法

1.3.1 治疗组 予颜氏降脂方治疗。药物组成:黄芪15 g,苍术9 g,白术9 g,生蒲黄(包煎)12 g,丹参15 g,海藻9 g,虎杖9 g。日1剂,水煎2次共取汁360 mL,分早、晚2次服。

1.3.2 对照组 予血脂康胶囊(北京北大维信生物科技有限公司,国药准字Z10950029)0.6 g,日2次口服。

1.3.3 疗程及其他 2组均治疗12周后统计临床疗效。2组均保持原饮食习惯及生活方式,且试验期间不使用其他影响血脂代谢的药物。出现不良反应及时跟踪处理,若不能继续接受试验者,予以终止,并记录原因。

1.4 观察指标 观察2组治疗前后TC、TG、HDL-C、LDL-C水平,中医证候,颈动脉内膜-中层厚度(IMT)、颈动脉斑块面积,以及不良反应情况。①治疗前后抽取静脉血,抽血前1 d禁烟酒及高脂饮食,空腹12~14 h,次日晨起抽取静脉血,2 500 r/min离心10 min,取血清,采用酶法(试剂盒均购自罗氏公司),全自动生化分析仪(罗氏Cobas c701)检测TC、TG、HDL-C、LDL-C。②中医证候情况参照《中医临床诊疗术语:证候部分》[6]制订,将主要症状眩晕、倦怠乏力、肢体沉重,次要症状头重如裹、形体肥胖、胸闷、口淡,按症状轻重程度分为正常、轻度、中度、重度4个等级进行评定。③IMT及颈动脉斑块面积采用美国GE公司LOGIQ5型彩色多普勒超声诊断仪测定,探头频率为6~13 MHz。患者取仰卧位,头部偏向检查区对侧,充分暴露检查侧颈部,依次测量颈总动脉、颈内动脉、颈外动脉及其分叉部,观察血管走向分布、管径、管壁及斑块大小。对颈内动脉、颈总动脉主干部和颈动脉壶腹部3个位置的双侧共6处进行检测,每侧分别取3处,平均值作为IMT。本研究将粥样硬化斑块定义为局限性回声结构突出管腔[8],IMT≥1.3 mm。斑块面积简单计算方法[9]:取最大斑块或距颈动脉分叉处最近斑块最长径与最大厚度的乘积(mm2)。

1.5 疗效标准 显效:实验室各项血脂指标检查恢复正常,或达到以下任一项者,即TC下降≥20%,TG下降≥40%,HDL-C上升≥0.26 mmol/L,LDL-C下降≥20%;有效:以下任一项达标者,即TC下降≥10%、<20%,TG下降≥20%、<40%,HDL-C上升≥0.104 mmol/L、<0.26 mmol/L,LDL-C下降≥10%、<20%;无效:均未达到上述标准者[6]。

2 结 果

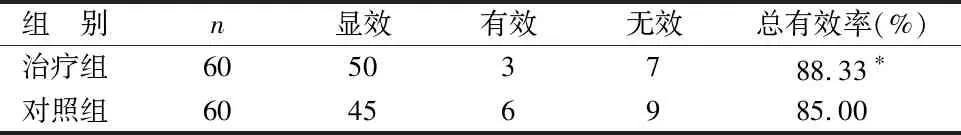

2.1 2组临床疗效比较 见表1。

表1 2组临床疗效比较 例(%)

与对照组比较,*P>0.05

由表1可见,2组总有效率比较差异无统计学意义(P>0.05),2组临床疗效相当。

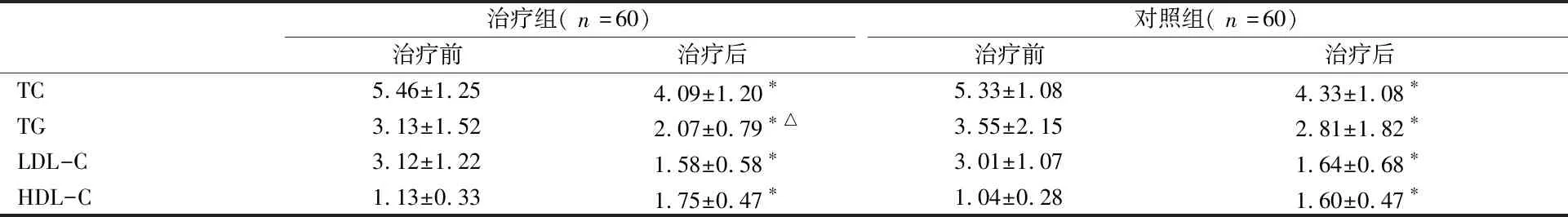

2.2 2组治疗前后TC、TG、LDL-C及HDL-C水平比较 见表2。

治疗组(n=60)治疗前治疗后对照组(n=60)治疗前治疗后TC5.46±1.254.09±1.20∗5.33±1.084.33±1.08∗TG3.13±1.522.07±0.79∗△3.55±2.152.81±1.82∗LDL-C3.12±1.221.58±0.58∗3.01±1.071.64±0.68∗HDL-C1.13±0.331.75±0.47∗1.04±0.281.60±0.47∗

与本组治疗前比较,*P<0.05;与对照组治疗后比较,△P<0.05

由表2可见,治疗后2组TC、TG、LDL-C均较本组治疗前降低(P<0.05),HDL-C均升高(P<0.05),且治疗组TG低于对照组(P<0.05)。2组治疗后TC、LDL-C、HDL-C组间比较差异均无统计学意义(P>0.05)。

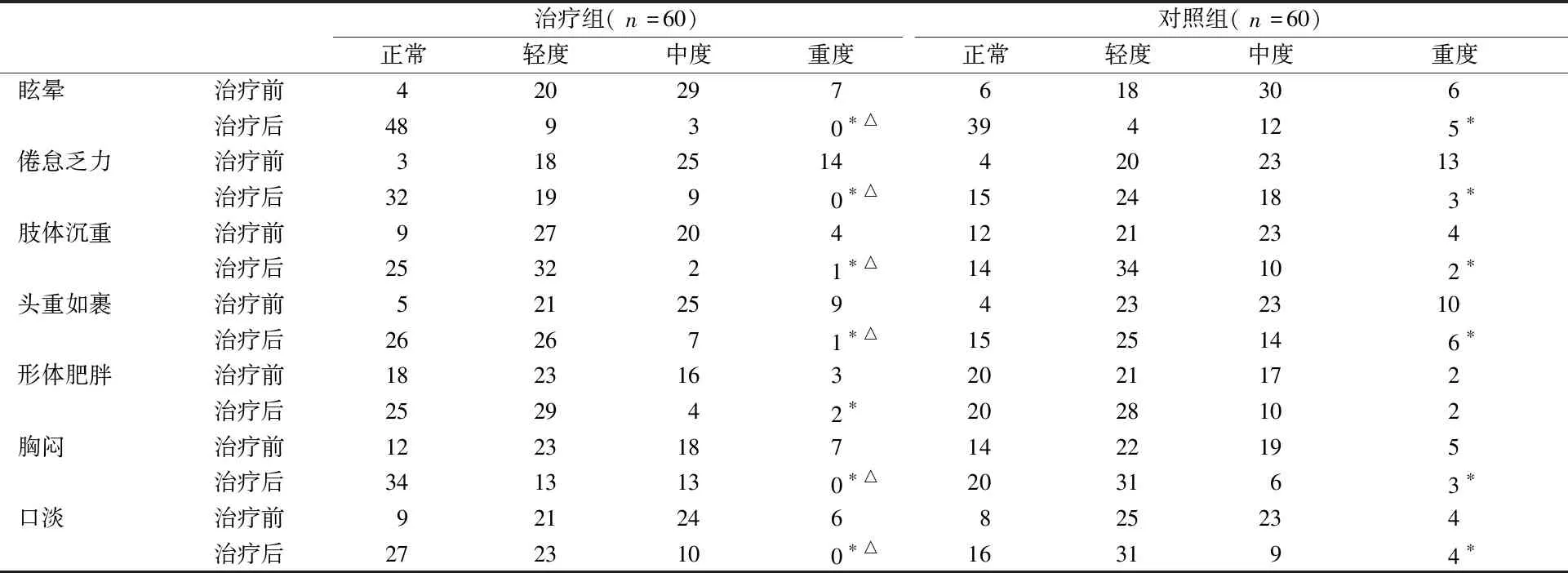

2.3 2组治疗前后中医证候变化比较 见表3。

表3数据经秩和检验,治疗后治疗组眩晕、倦怠乏力、肢体沉重、头重如裹、形体肥胖、胸闷、口淡症状均较本组治疗前改善(P<0.05),治疗后对照组眩晕、倦怠乏力、肢体沉重、头重如裹、胸闷、口淡症状均较本组治疗前改善(P<0.05),且治疗组眩晕、倦怠乏力、肢体沉重、头重如裹、胸闷、口淡改善优于对照组(P<0.05)。

表3 2组治疗前后中医证候变化比较 例

与本组治疗前比较,*P<0.05;与对照组治疗后比较,△P<0.05

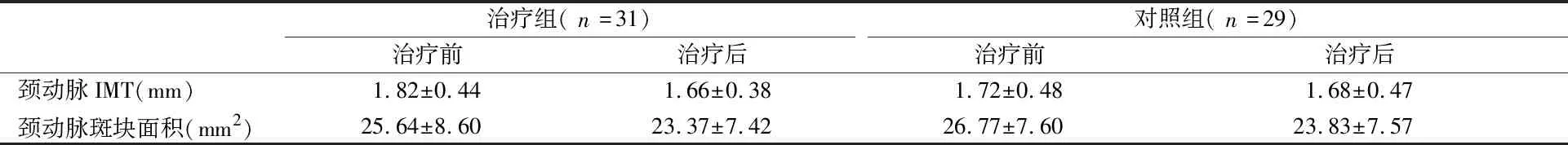

2.4 2组治疗前后颈动脉IMT、颈动脉斑块面积比较 见表4。

治疗组(n=31)治疗前治疗后对照组(n=29)治疗前治疗后颈动脉IMT(mm)1.82±0.441.66±0.381.72±0.481.68±0.47颈动脉斑块面积(mm2)25.64±8.6023.37±7.4226.77±7.6023.83±7.57

由表4可见,2组治疗前后颈动脉IMT、颈动脉斑块面积组间、组内比较差异均无统计学意义(P>0.05)。

2.5 2组安全性评价及不良反应情况 2组尿常规、粪常规、心电图均无异常,均未见严重肝肾功能损害。对照组出现丙氨酸氨基转移酶升高2例,胃肠道不适5例,头晕加重1例,口干2例,不良反应发生率16.7%;治疗组未出现不良反应。治疗组不良反应发生率低于对照组(P<0.05)。

3 讨 论

血脂异常导致血液黏度增加,脂质可附着于红细胞和血小板表面,使细胞间黏附性、红细胞聚集性增加,从而导致血流缓慢,形成AS,甚则造成血栓形成,导致心脑血管终点事件发生。在长期持续的血脂异常情况下,大量血浆TC及LDL-C直接损伤动脉内膜,改变白细胞和内皮细胞表面的特性[4]。研究证实,血浆LDL、极低密度脂蛋白(VLDL)水平的持续升高和HDL水平的降低与AS的发生呈正相关[5]。研究表明,血清TG升高与缺血性心脏病有关,而高TG水平与小而密LDL形成有关,抑制小而密LDL可稳定AS,即TG升高亦是导致早期AS的危险因素[10]。因此,通过适当地降低TC、TG,升高HDL,可改善及延缓AS的程度。颈动脉是人体重要的供血动脉之一,其中IMT是早期颈动脉AS的指标,不仅能够反映局部颈动脉AS情况,同时也被认为是早期全身AS的指标[11-12]。颈部血管超声检查是临床观察动脉管壁病理变化的主要手段,也是准确率较高的一种无创检查。超声直接测量颈动脉IMT和颈动脉斑块面积,不仅能够精确评估颈动脉管狭窄程度,而且能够按照表面特征和内部回声对AS定性分类。

中医学并无血脂异常的病名,大多散见于“眩晕”“痰浊”“胸痹”“中风”“心悸”等病的记载中。首届国医大师颜德馨教授指出“气为百病之长,血为百病之胎”,提出了“怪病必瘀,久病必瘀”的新观念,进一步创立了“以衡法调气血”治疗疑难杂症的新治则,为中医学理论的传承及发展提出了新的切入点[13-15]。颜德馨教授提出,血脂异常为本虚标实之证,脾(气)虚为本,痰瘀为标。血脂异常患者从事脑力劳动者居多,该类患者多嗜食肥甘,或饮食偏嗜,缺少锻炼,形体肥胖,加之工作劳累或思虑太过,损伤脾气。脾虚失其健运,水谷精微不能正常化生,变生痰湿,注入血脉,痰湿痹阻血脉经络,且气虚运血无力而血瘀,痰瘀互结是血脂异常的主要病理因素,一旦形成又能反过来阻滞气机,妨碍气血。痰瘀阻于脑络,清阳不升,则眩晕、头重如裹、头痛;阻于胸中则胸闷、胸痛、心悸气短、舌质紫黯、瘀斑瘀点;停于经络,则气血运行不畅,出现肢体沉重、麻木,甚至偏瘫中风。故临床血脂异常虽以痰瘀为表象,但痰瘀的产生是脾失健运的结果,从脾论治血脂异常有固本清源之意。从气血辨证血脂异常,以调气活血为核心的衡法论治,在血脂异常的诊疗中更紧贴临床实际[16]。本研究采用血脂康胶囊作为对照药物,其为“红曲”提取物,具有除湿祛痰、活血化瘀、健脾消食作用,其以祛痰活血为主,健脾为辅,适用于脾虚痰瘀阻滞型血脂异常。2组针对证型相同,故具有可比性。但颜氏降脂方以健脾为主,兼顾痰瘀,更体现了中医治病求本特色。

颜氏降脂方方中黄芪为补气之要药,健脾补气,气充则血行;苍术为运脾要药,朱丹溪谓其能治“六郁”,《本草正义》说其善行,“能彻上彻下,燥湿而宣化痰饮”,其药性走而不守;白术健脾益气,燥湿利水,以补为主,守而不走。黄芪、白术伍苍术健脾行气燥湿,动静结合,补而不滞,复脾升清降浊之能,可谓治本。生蒲黄、丹参活血化瘀;海藻软坚化痰,三者配合可祛痰消瘀,是谓治标。全方体现了标本兼治的治疗思路。现代药理研究表明,苍术具有保肝、抗炎、免疫调节作用[18];白术具有抗炎、保肝作用,并能调节脂质代谢,降低TC、TG、LDL-C,升高HDL-C[19];生蒲黄含有较多的植物固醇,可与胆固醇竞争脂化酶,减少胆固醇的吸收[20]。

本研究结果表明,2组总有效率比较差异无统计学意义(P>0.05),2组临床疗效相当。治疗后2组TC、TG、LDL-C均较本组治疗前降低(P<0.05),HDL-C均升高(P<0.05),且治疗组TG低于对照组(P<0.05)。治疗组眩晕、倦怠乏力、肢体沉重、头重如裹、胸闷、口淡改善优于对照组(P<0.05),不良反应发生率低于对照组(P<0.05)。说明颜氏降脂方对血脂异常患者临床症状有较好的改善作用,且不良反应少,可增加患者治疗的信心并提高依从性,达到持久稳斑的治疗目的。在治疗期间,颜氏降脂方组患者颈动脉IMT及颈动脉斑块面积较治疗前降低,但比较差异无统计学意义(P>0.05),推测可能与治疗疗程较短有关。

综上所述,颜氏降脂方可有效改善血脂异常,安全性好,是较为有效安全的降血脂药物之一。本研究未发现其有逆转斑块的作用,推测与用药时间较短有关。今后本课题组将进一步完善长期用药条件,观察颜氏降脂方稳定斑块的疗效。