本能、隐抑与宣泄:大数据时代青少年网络意识形态心理溯源及风险引导

2020-06-26燕道成刘世博

燕道成,刘世博

(湖南师范大学新闻与传播学院,湖南 长沙 410081)

引言

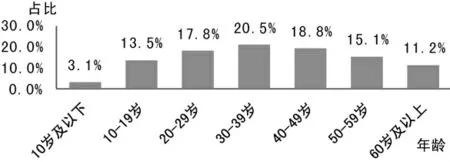

根据CNNIC 发布的第47 次《中国互联网络发展状况统计报告》(以下简称《报告》),截至2020年12 月,我国网民规模达9.89 亿,较2020 年3月增长8540 万,互联网普及率达70.4%。其中,我国手机网民规模达9.86 亿,网民使用手机上网的比例达99.7%。《报告》同时对网络使用用户的年龄进行了统计与分析(如图1 所示),10-39 岁网民在总体网民数目中占比51.8%,占总体网民数量的一半以上,其中20-29 岁、30-39 岁年龄段的网络用户占比最高,分别占比17.8%和20.5%。[1]当下,青少年群体成为中国互联网网络用户最重要的组成部分,而互联网也逐渐成为青少年意识形态表达的最前沿。青少年网络意识形态的存在缘于青少年网络虚拟性个体与现实社会性个体的高度融渗,是青少年出于自身的需求而借助数字化、符号化、信息化的网络平台中介系统,在网络社会进行信息、知识、精神等共生共享活动中形成的具有符号意义的信仰和价值观念体系。[2]青少年的网络意识形态建设关乎国家网络安全和社会稳定,而相较以往而言,大数据时代海量化、去中心化的数据和网络环境特点又使得青少年网络意识形态呈现出更加复杂、难控的趋势,因此,对大数据时代青少年网络意识形态心理溯源及风险引导已然成为了亟待我们解决的重要课题。

图1 中国网民年龄结构柱状图

针对网络意识形态的课题,我国李钢、唐月卫等学者从大数据推荐算法等技术层面出发,分析了算法应用于信息传播领域而形成的信息智能分发技术对网络意识形态造成的风险与影响。[3]学者郭亮、王永贵基于我国青少年对网络主流意识形态的认知与认同情况,探讨了网络流行语及传播流变对青少年网络意识形态的影响与启示。[4]而学者王玉香、王正坤则着重论述了大数据时代信息传播的及时性与开放性等特点,对网络社会青年政治信仰等意识形态问题进行了相关的风险分析。[5]这些学者大多结合大数据的信息传播特点,从大数据的技术以及效能机制等层面进行论述,强调青少年对网络主流意识形态的认知与认同情况,为研究大数据时代青少年的网络意识形态提供了充足且严谨的理论依据指导。然而,当我们将网络意识形态研究的镜头准确地聚焦至信息传播以及相关技术等领域的时候,我们是否遗落了作为网络行为主体的青少年内心最真实、最本能的感受与体验?

从青少年网络使用的本能感受出发,为研究大数据时代青少年的网络意识形态提供了新的视角。大数据时代,互联网为青少年提供了特殊的表达环境和宣泄空间,这也在一定程度上增加了对青少年网络意识形态风险引导与管控的难度。本文旨在从青少年心灵深层的隐秘动机出发,探究大数据时代青少年网络意识形态形成的内部心理机制和表现特征,并结合大数据时代特殊化的网络环境氛围,为青少年网络意识形态的引导工作提供相应的理论依据。

一、大数据时代青少年网络意识形态的心理溯源

奥地利心理学家西格蒙德·弗洛伊德认为,人的心理分为意识、前意识与潜意识三个部分,分别居于人类思想的表层、中层和深层。其中,意识是思维主体对信息进行处理后的产物,潜意识则是指不能进入或很难进入意识中的经验,而前意识介于意识与潜意识之间,充当着“稽查者”的角色,其作用是将不为意识层面所接受的东西压抑到潜意识中去,以保证潜意识的本能和欲望侵入于意识之中,带来不必要的麻烦。潜意识与人类的理性相对应存在,是“潜藏在意识下的一股神秘的力量”,包括原始的冲动和本能的欲望,是人类固有的原始动力。它虽然不为人们所察觉,但是却在不知不觉中控制着人的言语和行动。这种由内而外,从深层向表层进行心理结构剖析的视角为研究大数据时代青少年网络意识形态提供了重要的借鉴意义。

我们“潜意识心理的愿望和要求像婴儿一样,对法律、伦理和禁忌一无所知”,唯独把“享乐”作为所奉行的“最高指南”。然而,社会与生活却需要我们在能做的范围内尽可能地调整我们愿意做的事情,这也就意味着在“现实原则”的束缚下,我们每个人都需要遵循一定的社会规则,暂时忍受通往快乐漫长道路上的“痛苦”。[6]113-117正如古希腊哲学家亚里士多德所言:“从本质上讲,人是社会性的动物。”现实社会中,人们总会受到各种社会规则及现世道德的约束,个人的原始冲动和本能欲望在社会和文化等原因的影响下被压抑到意识阈之下,成为不被主体意识到的潜意识,因而所谓的“社会人”往往呈现为一种较为“隐抑”的存在状态。同样,青少年在现实生活中也需要遵循各类的规则,这些规则或是来源于学校,或是来源于家庭……总之,为了避免违反规则而可能导致的焦虑和不安,青少年并不能一味地纵容快乐原则的需求,随心所欲地做自己想做的一切。在青少年自我意识的控制、管理和监督下,快乐原则被现实原则所替代,青少年潜意识里本能的愿望和需要被深深蛰伏,取而代之的则是符合社会道德与规范的“枷锁”。

大数据时代,伴随着互联网技术和信息技术的发展,数据的“互联互通”使得用户与用户之间的距离零成本趋近。多元要素的交织与融合模糊了人与人之间的界限,同时虚拟化的网络数字环境也在一定程度上瓦解了人们理性与意识的樊篱。由于现实与网络存在较大程度的差别,现实社会中种种规则的制约力度在互联网网络环境中大幅度下降,青少年的网络行为反而更容易受到本能因素的驱动,其网络意识形态较多地体现为一种潜意识的欲望表达。可以说,互联网从某种程度上突破了现实关系,使得自律意识正处于成长阶段的青少年的潜意识心理藉由网络平台“破土而出”,呈现出追求原始冲动和意念自由释放的情感取向。在纯粹的精神自动主义指导下,青少年更愿意以网络文字等方式参与网络的检索与论战行为,以此来表达和展示自己最为原始、真实的思想过程。基于此,大数据时代青少年网络意识形态往往呈现出以下几个方面的特点。

(一)原始性

潜意识是人类精神系统中最初级、最基本的因素。不同于“社会人”的“继发性思考思维”,从青少年的网络行为来看,其网络意识形态遵循“原本思考”的法则。这主要是因为现实的生活环境不断地改造着青少年现世的性格特征,使得青少年许多不适宜的潜意识被压抑。这些被禁锢的潜意识仍然保持着原始性的特点。

(二)冲动性

青少年的网络行为并不是认真考虑后的结果,具体表现为“直来直去”“想做什么就做什么”的冲动性,这主要是由于潜意识系统带有很强烈的本能属性,因而青少年网络意识形态更容易附带有较强的感情色彩。潜意识的冲动性遵循快乐原则,它使潜意识本身保持着强大的内驱力和旺盛的生命力,但也因此更需要青少年的前意识和意识保持高度的关注与警惕,以免网络失范行为的发生。

(三)非逻辑性

潜意识系统的超矛盾性和不自觉性使得青少年的网络意识形态呈现出非逻辑性——也就是非理性的特点,这也就意味着逻辑的思维规律并不适用于青少年的网络行为习惯。在青少年的网络意识形态中,相互矛盾的冲突并列存在,仅凭借显意识的逻辑思维和理性认识是无法彻底理解的,需要借助潜意识的非逻辑思维和非理性认识。[7]

(四)非道德性

潜意识是本能冲动的产物,它埋藏于意识的底层,与真实的社会生活接触甚少,因而通常与社会的道德与规范格格不入。青少年的网络行为很少会利用现实社会中的道德文化去约束自己,而是多取决于本能的力量和对快乐原则的遵从,因此青少年的网络意识形态较多地体现为一种基于潜意识的自身欲望的表达。

二、大数据时代,互联网由“类梦空间”向“造梦空间”转化

在探讨互联网和“梦”之间的关系之前,首先要将“什么是梦”这个问题解释清楚。究竟什么是梦?梦其实是由脑神经脉冲在人类睡眠时引起的一种再正常不过的生理现象,但是从心理学的角度来看,梦却是有意识看无意识的一扇窗子,是“理解潜意识心理过程的捷径”。可以说,人类的心理活动并不是偶然的,而是有着较为严格的因果关系。作为一种清醒状态的精神活动的延续,梦是具有完整含义的精神现象,其本质则是人类各种欲望和需要得以满足的幻象。[8]睡眠状态下,前意识作为“稽查者”放松了原有的警惕,被压抑的本能或欲望便以伪装的方式突破了前意识的“防线”,乘机迂回地渗入于意识之中,最终形成了带有奇幻色彩的梦境。可以说,梦源于潜意识,是对清醒时被压抑到潜意识中的欲望的一种委婉的表达和象征性的满足。因此,从本质上来讲,“梦”是一个可以让人们突破“隐抑”状态的虚拟的场景。

大数据时代,网络的开放性、匿名性和虚拟性使得青少年能够自由、即时、充分地表达自己的意见和看法,却也导致了青少年网络责任权重的降低。青少年在网络环境中远离了社会现实,他们选择隐藏或者暴露自己想要隐藏或者暴露的部分,尽情地“扮演着”自己想象的角色,以另外一种身份经营着自身的网络属性。当责任愈加变得可有可无,人的行为越趋向于一种本能的狂欢。因此,可以把互联网比作一个“类梦空间”,它模糊了现实与虚拟的界限,使青少年被压抑于意识中的潜意识的愿望冲破了原有的束缚,经过扭曲和掩盖最终得以委婉地表达,从而为青少年提供了一个可供心灵宣泄的平台。可以说,青少年的网络意识形态更倾向于突破现实社会道德和本人理智的束缚,成为了一种基于潜意识的欲望表达。

值得注意的是,大数据时代,网络信息技术革命催生出的网络信息新现象也会进一步加深互联网之“梦”的属性,[9]这反而促使互联网由“类梦空间”向“造梦空间”发生转化。首先,在大数据时代数据赋权的背景下,信息场域呈现出圈层化的特点。网络圈层化与集群化的特征缩小了青少年信息交互行为的离心力,而同一种声音、价值观在圈内不断地传播、强化和动员促使圈内的成员很容易对其产生依附感、轻信感与认同感,使得信息圈中的“过滤气泡”与“回音壁”效应愈加明显。[10]在一个个或小或大的圈层中,不同地域的青少年个体在“趣缘”的集结下形成想象的共同体,而这种群体的情绪感应和价值共鸣又为青少年营造了可供潜意识活跃的网络氛围。此外,在大数据时代智能技术理性的工具化程度逐渐加深的背景下,信息精准化、定制化推送极易形成信息的茧房,导致青少年的信息接收行为愈加呈现出“自闭化”的发展态势。“重复、污浊的”信息环境慢慢地强化了青少年的本能欲望,价值观的自我封闭与固化又在一定程度上限制了青少年自我理性意识的发挥,青少年接收到的信息于是越来越与青少年潜意识中的想法相吻合,最终形成了基于青少年原始本能的价值观的闭环。

总之,大数据时代互联网转而扮演了“造梦空间”的角色,它可以通过各种可操作或不可操作的手段,自发地为青少年群体匹配了可供潜意识活跃的群体氛围,为青少年表达本能欲望与崇高幻想的网络意识形态打造了“梦”之场景。

三、大数据时代青少年网络意识形态的重要表征:焦虑与矛盾

大数据时代青少年网络意识形态更多表现为一种精神上的焦虑。所谓焦虑是一种受到威胁时自我产生的“警示的信号”,具体可划分为客观性焦虑、神经性焦虑和道德焦虑三种类型,而个体的焦虑状态往往是其中两种或三种焦虑的混合状态。客观性焦虑源于现实世界中个人遇到实际危险时所产生的心理恐惧;神经性焦虑源于个人表达本能欲望却又担心受到惩罚的心理状态;而道德焦虑则源于本体对违背良知行为的审视与反思。[11]大数据时代,青少年的网络焦虑主要表现为自我与本我、超我以及外界环境,也是就是“一仆二主”与互联网特殊化环境之间的矛盾与相互妥协的趋向。

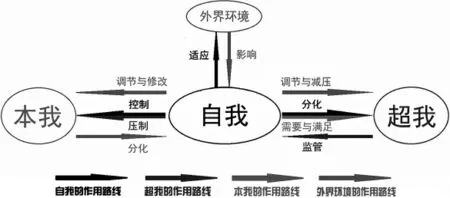

人的意识可以分为三大组成部分:本我、自我与超我。本我处于潜意识的最底层,它奉行“唯乐原则”,蕴含着人性中隐秘却又最接近兽性的本能的冲动,在青少年网络意识形态中突出表现为寻求“冲浪”的快感以及精神上的愉悦;自我处于本我和超我之间,是面对现实的我,它奉行“唯实原则”,在遵循道德与规范的前提下尽可能地满足本我的需求和愿望;而超我则处于人格的最高层,它奉行“至善原则”,代表着良知、道德与理想等人格中最高尚的部分。其中,自我是弗洛伊德人格结构中的中枢系统,是人们行为与思想的控制器和调解器,是“我”的社会人格。它既要满足本我无尽的欲望,又需要接受超我的审判,同时还要顺从并适应外界环境的现实需要,就好比“主人的奴仆”,在本我、超我和外界环境之间不停地周旋,平衡并协调着三者之间的关系,承受着来自各方面的压力与挑战(见图2)。[12]

图2 本我、自我与超我关系示意图

大数据时代,互联网为青少年提供了可供本我宣泄内心欲望的平台。但是,如果将青少年的网络意识形态单纯归源于潜意识里本我欲望的宣泄和对“娱乐至死”的幻想,那么通过这种分析所得出的结论是不准确的,这主要是因为互联网平台作为青少年网络意识形态形成的“外界环境”具有极其特殊的性质与内涵。笔者上述将互联网比作“类梦”和“造梦”的空间,既认为互联网与弗洛伊德之“梦”存在着精神上的关联,但是也意识到互联网与真实的梦境有着一定的差别,这主要是由于互联网是现实社会环境镜像的再现,而“梦”却是潜意识思维对现实生活魔幻的重组。这也就意味着,梦虽然源于现实世界真实的生活场景,但是却只是些许“破碎镜片”的无逻辑黏合,因而很难生成完整且系统化的意义表达。因此,除了潜意识的“流露”和无意识的欲望表达倾向,青少年的网络行为活动依然会在一定程度上受到自我意识的“掩抑”和超我精神的间接压制,而并非处于一种绝对自由与无意志的状态。此外,青少年在网络平台趋向于沉浸、宣泄与娱乐的举止表现仅仅只是被重新赋予新的“梦境”价值的低价值精神元素,而这种行为所反映的网络意识形态问题恰恰根源于青少年群体对网络社会及现实的焦虑,那么这种焦虑的精神实质也正是青少年在互联网“梦境”中被各种审查制度所“卸除”和消弭的高价值精神元素。[6]81结合青少年网络意识形态的成因分析,这种审查制度既受到网络及社会主流意识形态的影响,又源于残存的自我意识对互联网“镜中我”的个人审视。基于此,青少年网络意识形态也在另一方面体现为自我与“趋向裸露”的潜意识表达之间的对抗与博弈,其间掺杂着互联网特殊环境对自我的影响:一方面青少年愿意宣泄欲望,对主流意识形态质疑,表达自身“唯乐”的观点与看法;另一方面,青少年又会有一定的道德崇高感,表现为网络行为活动中的节制与幻想;而自我不但需要左右权衡本我与超我之间的关系,更需要适应互联网的信息化环境特征,在“数字化生存”的同时以独立“人”的身份对网络议题等参与探讨。因此,青少年的网络意识形态往往呈现出一种焦虑与矛盾的状态。

四、大数据时代青少年网络意识形态的风险与引导

网络是社会现实“镜像”的重铸。由于大数据时代网络直接作用于社会现实关系,青少年基于网络平台的对本能、欲望进行宣泄与表达的焦虑与非理性因素会对大数据时代的网络及现实社会秩序带来极大的冲击与挑战。因此,对大数据时代青少年网络意识形态风险进行合理化的引导不仅仅关乎青少年的健康成长,也是大数据时代网络和社会安全建构的时代命题。

加强大数据时代青少年网络意识形态风险的引导,需要着重从青少年的心理人格结构以及网络外界环境等层面进行深刻地剖析。

(一)网络行为失范与“自我管理意识”的唤醒

失范行为产生的心理机制和做梦的心理机制类似,都是被压抑于意识中的愿望经过曲折掩盖后的表达。青少年的网络行为失范是“牵制”和“被牵制”的两种意向相互冲突的结果,而这两种意向彼此牵制的结果通常是调节与妥协。具体而言,当青少年的网络行为是在单一的某种欲望或意念支配下完成时,这种“一对一”的动作完成形式就不会引发失范现象的发生;而当青少年的心理出现两种意向时,便往往会产生网络行为的失范。[6]235最后,矛盾在相互的调节与妥协中淡化,具体反应到青少年的实际网络行为当中,成为青少年网络意识形态的重要组成部分和行为表征。

大数据时代,青少年网络意识形态焦虑与矛盾的重要表征以及“一仆三主”之间的人格矛盾关系,当下青少年的网络行为失范更突出表现为本我与超我的“越矩”。在青少年的网络行为失范中,本我人格很容易丧失理智,冲动、诋毁、攻讦是其最主要的表现形式;另一方面,超我人格则过分强调对“美”的幻想,以至于表现出诸如网络道德绑架和“网络圣母”等强烈的非理性行为模式。此外,网络特殊的信息环境又进一步加剧了青少年网络心理的复杂程度,为青少年的网络行为管控带来了一定的风险与难度……在诸多因素的影响下,青少年网络实践活动的自发与非理性危及青少年网络意识形态的安全防线。

针对青少年的网络行为失范现象,强化青少年的自我管理意识能够有效地避免青少年网络行为的“迷失”。然而,强化青少年的自我管理意识是一个非常模糊的概念,这主要是因为自我意识并不能等同于自我素养,它属于自我内部心理活动的一部分,很难通过一种外界培养与养成的模式而最终形成。于是,基于这种情况,笔者主张青少年设置“自我管理意识的按钮”,以“自我催眠”的方式强化意识对自身网络行为的管控。一般认为,“人类具有利用自我意识和意象的能力,可以通过自己的思维资源,进行自我强化、自我教育和自我治疗。”[13]因此,青少年可以通过假想的方式在自己的头脑中设置一个可供“自我管理意识的按钮”。当按下按钮的时候,自我意识便会在暗示的作用下重新回到“总指挥”的岗位,对青少年也就是行为主体的网络失范行为介入干预。此外,积极心理学派认为,人类可以充分挖掘其固有的、潜在的、具有建设性的力量来激发自身的潜能,从而使积极的品质和优势的人格成为人类生存和发展的重要要素。大数据时代青少年网络意识形态的引导需要充分发挥青少年自身对网络心理危机状态积极应对、主动防范与正向抵御的内生力量,优化青少年内在意识的积极应对能力和自我调和能力,通过采用认知调节等调控手段培养青少年积极的人格品质,从而达到干预青少年不健康网络行为的最终目的。

(二)群体观点极化与意见领袖培育

自古以来,群居便是人类与生俱来的本能,孤立的个体总会缺乏生存的安全感,而群体的凝聚则为个体获得心理满足提供了充足的场所。在心理学中,群体是指在意识和行动上相互发生联系或影响,为共同的目标协同活动的一群人。勒邦(Gustave Le Bon)在其《群众心理学》一书中对群体心理进行了大量系统的研究和阐述,认为群体有着易冲动、易轻信、易受影响、易走极端等几个显著的特点。可以说,“群体不需要理性,只需要幻想”,群体似乎更容易被潜意识所控制。[14]

青少年的网络集群也同样如此。大数据时代,圈层化的数据生存环境一方面为青少年提供了心灵慰藉的港湾,另一方面也容易使青少年群体的观点走向极化。在群体氛围的影响下,青少年更愿意采用意象的思维形式对网络事件进行感性的认知与意见的评定,因而基于网络形成的青少年群体的感情往往非常的单一和浮夸。在由个体组成的群体中,青少年的情绪和行为方式往往更容易受到他人的濡染,于是,个体逐渐开始失去理智并挣脱自身意志的控制,思维和情感趋向于狂热而暴躁。在这种情况下,如果群体对某件事物表现出怀疑的心态,那么青少年便会立刻将其判定为“不容争辩的事实”,乃至于一丝丝的质疑或反感也会变成强烈的憎恶。可以说,网络群体的极端和无限制的强化进一步增加了青少年网络意识形态的风险。

弗洛伊德认为,人为群体中的每个人都会受到力比多两个方面的束缚:一方面是领袖;另一方面是群体中的其他成员。那么,强化意见领袖的“引路人”作用能够对群体传播的信息流和意见流产生重要的影响。[15]意见领袖作为网络媒体和平台中的重要信息传播用户能够向受其影响的青少年群体灌输观点,并可以通多对信息的二次加工影响青少年对各类网络议题的态度。多个意见领袖多元化的观点和看法能够使青少年在网络议题的讨论中产生大量流动的、理性的信息,从而阻碍群体观点极化的发生。因此,有目的地培育网络群体中的意见领袖能够帮助我们以一种平等、交流、互动的姿态与青少年建立和谐、稳固的关系,促进其网络意识向正确的方向发展。与此同时,意见领袖也要提升自己的引导能力,不断提高自身的知识与文化素养,提升社会信息的敏感程度,从青少年情绪释放的切入点施加影响,以此来增强对青少年的吸引力度,从而促进青少年网络集群的有序建设。[16]

(三)网络泛娱乐化对主流意识形态的“遮蔽”与“解蔽”

大数据时代,网络新媒体为青少年带来了极致的视觉冲击和感官享受。崇尚娱乐、明星、暴力、色情等支离破碎而又令人精神愉悦的过娱乐化的文化内容伴随着消费主义、个人主义以及享乐主义等社会思潮与意识形态窄化了青少年的理性思维与崇高信念,使得青少年的主流意识形态认同日渐地瓦解与消弭。在泛娱乐化的网络环境下,青少年尽情释放追求快乐的“本能”,他们一方面对网络世界充满好奇,内心急于达成理想的蜕变,另一方面,对本能需要和欲望满足的冲动又很容易使他们陷入自利主义、拜金主义、物质主义等价值观所编织的陷阱。可以说,网络的泛娱乐化正在稀释并解构着青少年的主流意识形态,劣质、低俗的网络信息冲击着青少年的个人意志和使命意识,降低了青少年对主流意识形态认同的效度,削弱了青少年的社会责任感。在过娱乐化的网络背景下,青少年的网络主流意识形态话语权的建构难度不断攀升。

青少年的网络意识形态与大数据时代互联网的信息化环境有着密切的关系,泛娱乐化的网络环境需要建立健全网络意识形态的风险监管与防控机制来予以引导。强化主体责任,加强制度建设,妥善处理群体的舆情风险,营造清朗的网络空间氛围……这些防控措施都能从网络环境层面支持青少年主流意识形态的引导工作。此外,网络主流意识形态的弘扬还需要加强青少年的意识形态教育与主流意识形态的宣传。需要注意的是,结合青少年的网络心理特征,如果一味地对青少年进行意识形态的灌输,很容易遭到青少年的逆反与抗拒。这就需要我们科学地运用中国特色社会主义思想的观点和方法去解剖青少年网络意识形态的实质,指引青少年透视网络泛娱乐化幻象的运行逻辑,并妥善地处理青少年意识形态教育与宣传中存在的问题和挑战,重塑青少年对主流意识形态的价值认同。[17]

综上,加强大数据时代青少年网络意识形态风险的引导除了强调关注青少年个体网络行为及其心理的研究,还应该重视青少年内在力量与网络群体、社会文化等外界环境的共同影响与交互作用,这也就意味着不能在青少年网络心理研究的过程中割裂青少年个体和诸多外界环境因素之间的关系脉络,将青少年的网络意识形态和行为动机解释为单一的直线模式。我们需要在对人性优点和价值进行研究的同时兼顾环境对个体情绪以及人格的影响。