论“领头羊”在农户农地流转中的带动作用

2020-06-24洪名勇何玉凤

■洪名勇 何玉凤

培育新型农业经营主体,发挥种植大户等“领头羊”的带动作用,促进小农户与现代农业发展有机衔接是实现乡村振兴的关键所在。农户的农地流转行为既不是完全独立,也并非完全依赖,农村“领头羊”往往会影响农户的决策行为,对于农户决策行为依赖性的忽视,导致以往研究存在内生性偏差;种植大户的行为具有外溢性,会带动周围农户转入农地进行规模经营;村干部、党员的农地流转行为也会带动周围农户做出同样的选择;不同村庄“领头羊”的带动程度存在差异。基于此,增强农村“领头羊”的带动能力,发挥小组的示范作用等为政策启示所在。

一、引言

在人多地少的基本国情约束下,带动小农户与现代农业发展有机衔接是实现乡村振兴的关键所在。十九大报告提出,要“培育新型农业经营主体,健全农业社会化服务体系,实现小农户和现代农业发展有机衔接”;2020年中央1号文件提出,要“打造一批农业产业化联合体,与小农户、家庭农场和农民合作社建立基地共建、资源共享的利益联结机制……推动完善农业社会化服务扶持政策,支持面向小农户、大宗农作物和产粮大县开展生产托管服务……”。一系列政策文件表明,在培育新型农业经营主体与服务主体的同时兼顾小农户的发展,是未来农业发展的必由之路。数据表明,当前大量农民仍需紧紧依附于小规模土地上开展农业生产经营活动,农地细碎化问题未能得到有效解决,小规模农业生产活动仍将是我国农业生产领域的基本现实[1]。此外,随着新型工业化、信息化、城镇化进程加快,农村劳动力大量进入城镇就业,促进农地流转、发展多种形式适度规模经营、优化农业资源要素配置已成为必然趋势。

乡村的发展一靠内生动力,二靠外界要素进入与乡村融合,乡村发展一定要有愿奉献、肯牺牲的带头人。在农业将长期保持小农经营格局的形势下,我国农业现代化不可能只是规模经营基础上的农业现代化,而必须是小农经营为主的现代化[2]。要实现带动作用,不是建立统一的组织模式,而是发展多种组织形式共存的新型农业经营体系。新型农业经营体系的构建,并不是新型经营主体代替小农户这一旧经营主体,而是通过与小农户建立多种形式的合作形成以小农户为基础、以新型农业经营主体为带动的新型农业经营体系[3]。我国农村的发展既要培育新型农业经营主体,又要扶持小农户与现代农业的有机衔接,在这一过程中离不开农村“领头羊”(包括村干部、党员与新型经营主体如种植大户等)的带动,他们的行为选择往往会成为小农户经济行为的指向标。如何让村干部、党员与种植大户等农村“领头羊”带动小农户与现代农业的有机衔接,这是未来需要努力的方向。一直以来,政界与学界致力于促进农村“领头羊”对小农户的带动作用并且取得了一定成效。然而,也有学者提出新型农业经营主体过度流转和生产活动挤压对小农户存在负面冲击[2][4]。同时,新型农业经营主体对小农户的带动作用受制于自身的经营态势、政府的政策支持、村庄的文化与利益关系[5]。

鉴于此,本文选取贵州省为调查对象,选取3县3村为调查样本,对农村“领头羊”的农地流转行为及其对周围小农户的带动性作用进行研究,为农地流转研究提出一个新思路。这对于更好地进行适度规模经营,提升农业生产经营效率,促进小农户与现代农业发展有机衔接,助力乡村振兴有积极的理论指导意义。

二、文献综述与研究假设

我国农村是一个熟人社会,农户在长期的经济活动中通过不断实践,形成自己处理农地流转等行为的习俗元制度,这种制度既受到人们经济行为的影响,又对人们的经济行为具有持久引导作用[6]。理论上讲,新型农业经营主体作为农业现代化进程中的示范者与传播者,会影响小农户的行为与决策。而新型农业经营主体需解决的首要问题,便是处理好土地集中连片需求与农户分散的流转意愿之间的矛盾[7]。其在发展过程中,往往利用“中介”“担保人”等熟人社会的关系纽带,建立与其所“嵌入”的乡土社会的关联[8]。在羊群行为视角下,本文将村干部、党员与种植大户称为农村“领头羊”(Bellwether),不包括外力进入农村的影响。“领头羊”在农村通常被称为“能人”,而其他追随农户出于风险规避的心理习惯于搭乘“领头羊”的便车[9]。政府基于能人在农村的社会资源、自治权威等基础方便国家政策执行到户。而能人借助各类项目资源,在增加自身发展潜能的同时,也能获得村内农户的更高信赖,形成政府行动、能人发展与农户需求相互依赖的局面[10]。当前,我国农民专业合作社大多植根于农村社区,空间位置接近农户承包地,社员结构相对稳定、流动性小,形成以亲缘、地缘、宗族等人际关联为基础的“熟人社会”。在差序格局下,社会关系距离远近通过“口碑效应”直接影响周围农户对合作社的态度。

对于种植大户自身而言,技术示范可降低风险预期,提高预期收入。[11]知识具有可传播性、非排他性与非竞争性,这使得知识通过各种渠道被别的经济主体所利用,而不能对这部分外部性索取回报,从而导致了知识溢出[12]。基于收益视角,农户会选择向农业收入高的农户模仿、学习[13]。因此,种植大户的技术示范会外溢到其他农户。对于新技术的学习采纳,Conley与Udry发现农户会和有成效的邻居交换信息并且模仿他们的决策[14]。张瑞娟和高鸣在比较小农户与种粮大户对新技术的采纳行为与技术效率时发现,种粮大户会提高新技术被采纳的概率,且能够提高粮食生产的技术效率,但小农户粮食生产同样具有技术效率[15]。小农户与种植大户的农地流转意愿受不同因素影响,小农户主要受家庭人力资本禀赋的影响,而种植大户主要受其感知的农业政策环境影响[16]。此外,农户之间的相互依赖使得特定行为的成本会受其他人是否采取同样行为的影响。农业规模报酬递减规律的存在以及农业比较效益低的现实,使农地流转主体承担着生产和市场的“双重风险”。大量研究表明,农户风险认知显著影响农地流转行为,并且在资本下乡过程中对土地转出意愿产生决定性影响[17],但种植大户的经济行为后果会成为周围其他农户行为选择的一个参照。一方面,种植大户好的经济行为效果会降低周围其他农户的风险认知,促使其他农户参与其中或者同样转入农地进行规模经营;另一方面,种植大户坏的经济行为后果会成为周围其他农户的借鉴。周围农户可以直接获取种植大户的信息,从而降低了其获取信息的交易成本。总之,农户基于一种学习态度获得种植大户的知识外溢性,通过种植大户的经济行为后果降低自身的风险认知以及交易成本等。基于此,得到假设一:种植大户的行为具有外溢性,会带动周围农户转入农地进行规模经营。

村干部作为村庄正式权威,是农地流转过程中的一个最为重要的参与主体,对农地流转具有显著影响[18][19]。村干部等“能人”拥有较多的经济资源、人力资源和社会资源,具有较高的号召力和凝聚力,成为农民专业合作社的“领头羊”[20]:一是作为农地流转的中介、组织协调者,可以降低农地流转市场信息不灵等交易成本,促进农地市场化交易,进而促进大规模农地流转[19];二是作为农地流转双方的代理人,既接受村民的委托,也接受转入方的委托,减少了集体决策成本与转入主体获取信息的成本,其“担保人”的身份会降低小农户的风险认知,从而促进了农地流转;三是作为独立的利益主体,作为农地流转的流入方或流出方直接参与经营。在当今乡村社会,村干部与经济能人往往具有互通特性,村干部作为农地流转经营人角色会降低农地流转的交易成本,其农地经营效果对小农户起到了积极有效的示范作用[21][22]。大部分村干部兼有党员的身份,我国始终号召党员有奉献精神,起模范带头作用,政策上也一直支持党员带头创业,带领村民致富。同时,党员通常拥有更强的政治联结,与政府、村委会联系紧密,对产、销等信息掌握得更加及时全面[23],其决策行为会进一步带动周围农户采取同样的决策。因此,有假设二:村干部、党员的流转行为也会带动周围农户做出同样的选择。

三、数据说明与研究设计

(一)数据来源

本文选取贵州省3县3村为调查样本,分别为贵州省铜仁市思南县许家坝镇三汇溪村、贵州毕节市金沙县禹谟镇沙兴村与贵州遵义市湄潭县高台镇三联村。调研共发放问卷550份,有效问卷540份。三汇溪村居民居住点较为集中,土地分布也较为集中,且土地平坦肥沃;沙兴村产业有2500亩高粱、500亩清脆李、140亩辣椒、1000余亩茶叶;烤烟是三联村的支柱产业,常年产量14.5万公斤。

(二)数据说明

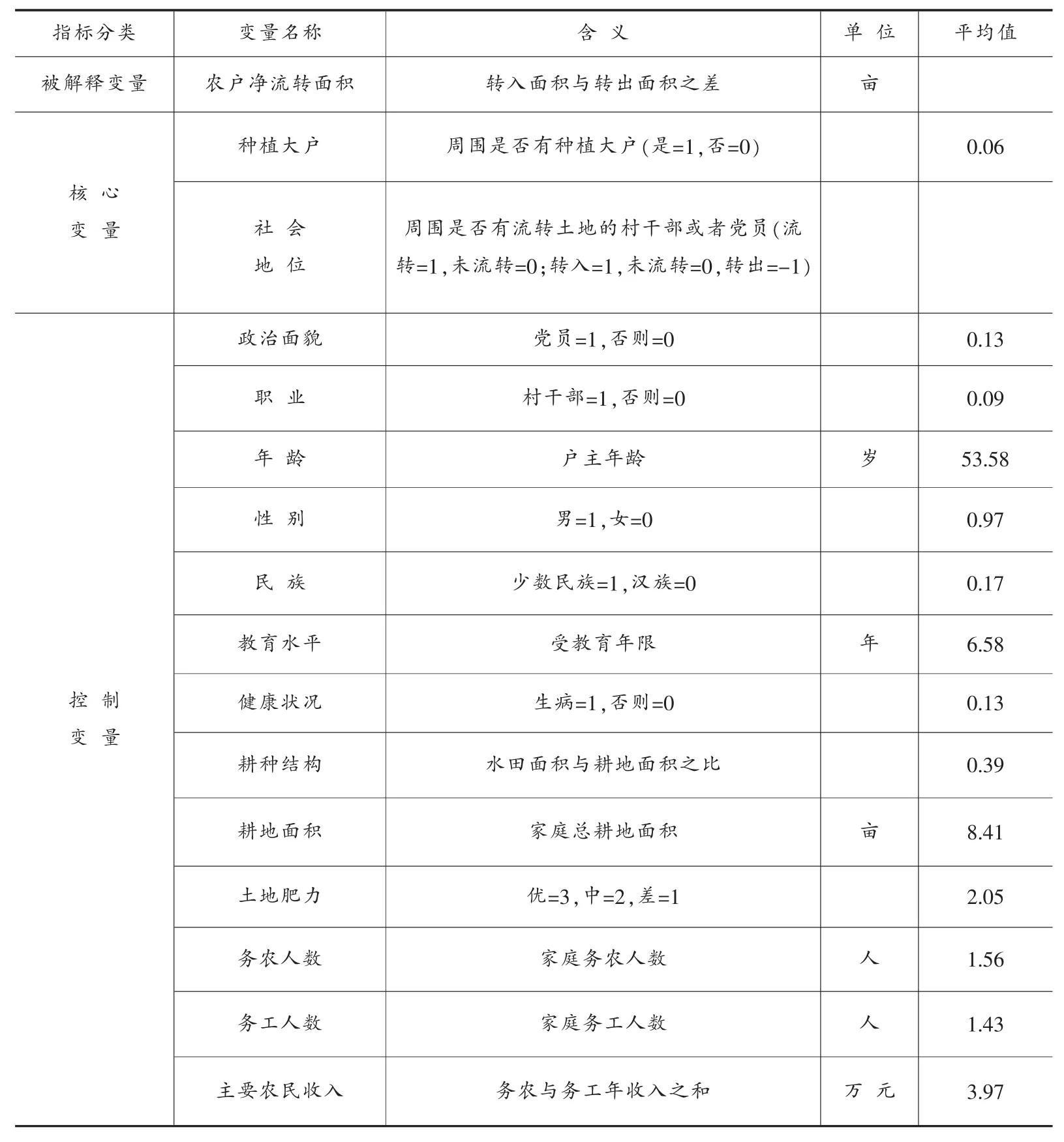

本文核心变量有种植大户与社会地位两个变量。其中,种植大户表示周围是否有种植大户,是为1,否为0;社会地位表示周围是否有流转土地的村干部或者党员。根据调研地实际情况,本文将转入农地在15亩以上的定义为种植大户。我国是一个熟人社会,邻里之间交往较密切,居住地离村干部、党员、种植大户越近的,所受影响越大,本文定义以50米为半径的范围内的农户受影响较大,具体变量描述性统计见表1。

表1 变量描述性统计(N=540)

(三)研究设计

以往学者在研究农地流转问题时,常以行为独立性为假设前提,而本文的核心在于农户的选择既不是完全独立,也并非完全依赖,农村“领头羊”(种植大户、村干部、党员)往往会影响农户的决策行为。因此,本文将影响农户决策行为的因素主要分为两类:一是农户自身特征对其农地流转决策行为的影响,为本文的控制变量;二是农村“领头羊”的农地流转行为对农户决策行为的影响,为本文的核心变量。由于本文核心解释变量种植大户和社会地位(村干部、党员)指标是截面数据,故使用截面OLS回归,模型设计如下:

其中,被解释变量y为农户净流转面积,Z1为种植大户农地流转行为,Z2为村干部或党员农地流转行为,χi为一系列控制变量,ε为随机扰动项。

四、计量结果与分析

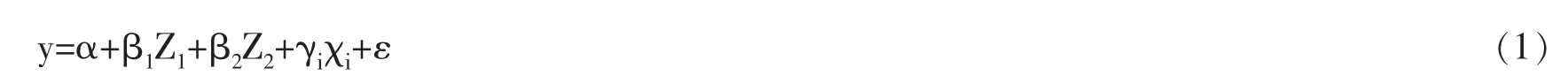

农村“领头羊”经济行为的结果是小农户经济决策行为的参照,“领头羊”存在知识溢出效应,能够降低小农户的风险认知,降低交易成本等影响。因此,小农户的农地流转行为会受到种植大户、村干部与党员等“领头羊”的影响。从计量结果(见表2)来看,模型一为未控制农户特征时,周围种植大户对农户转入农地具有显著的正向影响,而村干部、党员的流转行为对农户流转行为并不显著。当进一步控制农户特征(模型二),周围种植大户依旧显著影响农户的转入行为,而村干部、党员的流转行为却显著促进了农户的转出行为。本文之所以加入模型一与模型二,是为了验证种植大户、村干部与党员等“领头羊”的农地流转行为,无论是转入或是转出,均会影响周围农户的流转行为。将村干部或者党员的农地流转行为进一步细分(模型三、模型四),转入设定为1,未流转设定为0,转出设定为-1。可以看出:农户的流转行为显著受周围种植大户、村干部与党员流转行为的影响,种植大户转入行为会带动周围农户的转入行为。农户会追随村干部、党员的决策行为,若村干部、党员倾向于转入农地时,周围农户也会转入农地。反之,村干部、党员若转出农地,农户也倾向于转出。

表2 结果分析

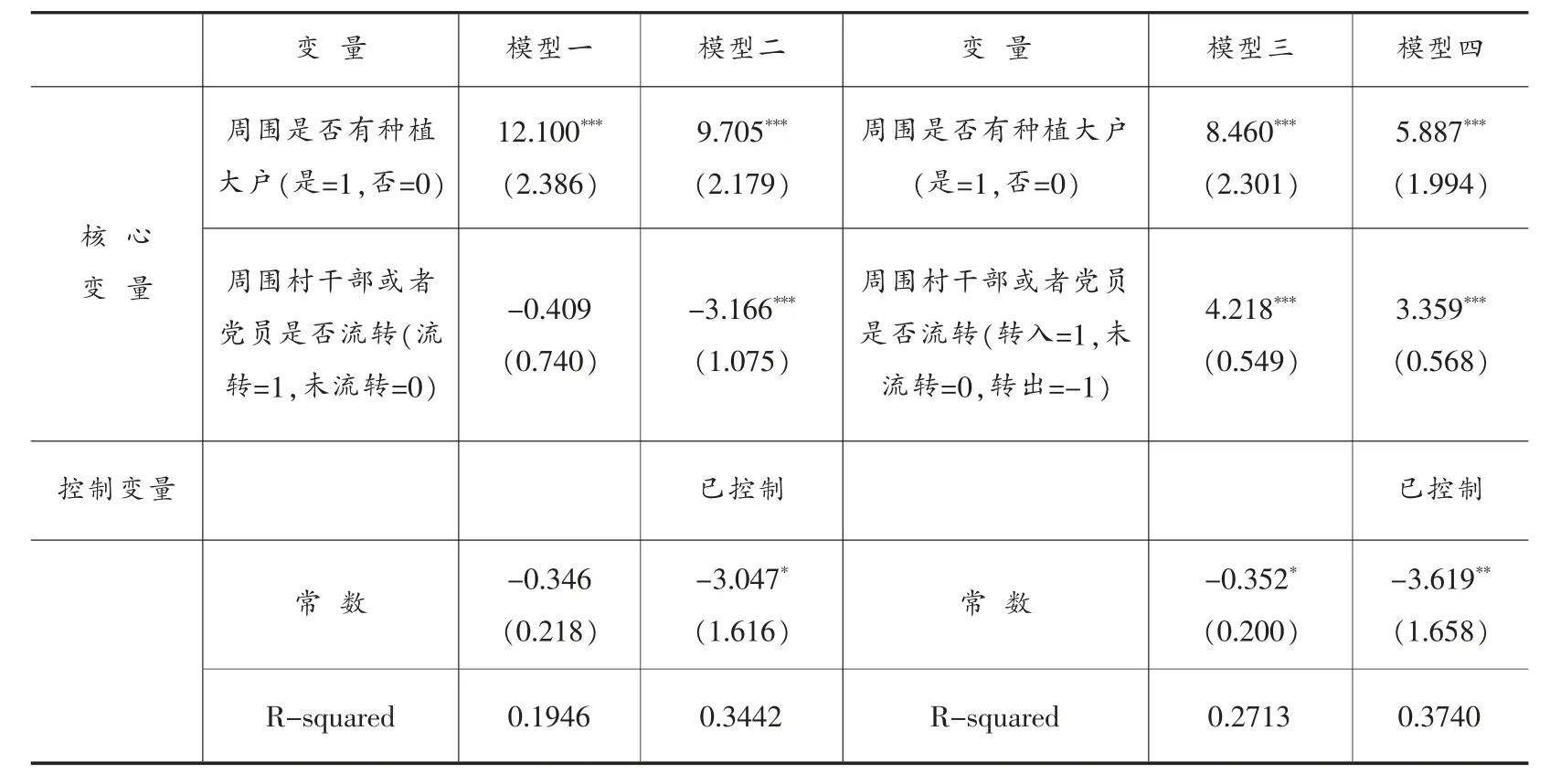

对于种植大户而言,在模型一的基础上加入控制变量,其系数从12.100降为9.705;在模型三的基础上加入控制变量,其系数从8.460降为5.887。事实上,模型一与模型三由于遗漏变量其系数被高估了的,结果说明农户周围种植大户的农地流转行为确实显著影响了其流转行为。对于小农户而言,其对农产品的产、销及价格变动趋势等信息不可完全获取,与交易对象之间存在信息不对称[24],且种植大户应用新技术在提高自身经营效益的同时,还具有非常强的示范效应,成片带动小农户科学种田[23]。此外,其经济行为后果作为参照会降低周围农户的风险认知,周围农户可以直接获取种植大户的信息,降低其获取信息的交易成本。进一步区分不同村庄种植大户的影响程度(结果见表3),可知不同村庄种植大户的带动程度存在差异。三联村种植大户的带动程度最为显著,即种植大户的行为会带动周围农户转入农地进行规模经营;三汇溪村次之,种植大户也有效带动了农户做出同样的行为决策;沙兴村种植大户也带动了农户的农地流转行为,但结果不显著。

表3 分村庄结果分析

对于党员和村干部而言,在模型一的基础上加入控制变量,其系数从-0.409降为-3.166;在模型三的基础上加入控制变量,其系数从4.218降为3.359。这说明:党员和村干部的农地流转行为对周围农户起到了显著的带动作用,在当今乡村社会,村干部与经济能人往往具有互通特性,村干部作为农地流转经营人角色会降低农户农地流转的交易成本[22];党员通常拥有更强的政治联结,与政府、村委会联系紧密,对产、销等信息掌握得更加及时全面[23],其流转行为会进一步带动周围农户。此外,不同村庄党员、村干部的带动程度不同(结果见表3),沙兴村村干部和党员的带动程度最高,三汇溪村次之,三联村村干部和党员的带动程度较其他两村低。

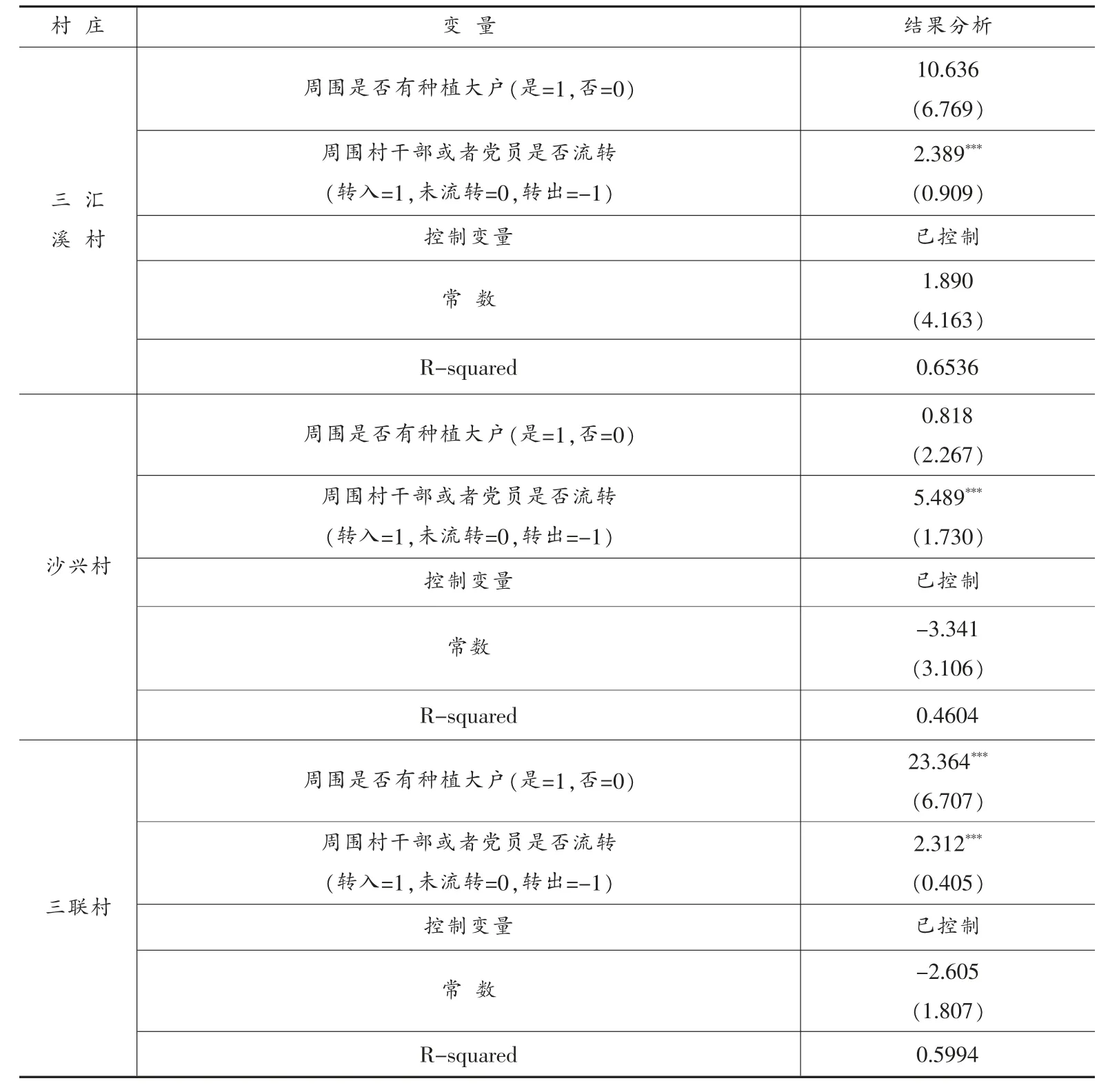

进一步,比较村干部、党员及种植大户平均情况与三村整体平均情况(结果见表4)。对于农户净流转面积的绝对值情况,种植大户平均净流转面积最高,其平均水平为22.89亩,村干部、党员平均净流转面积为8.21亩,高于三村平均水平4.03亩;而种植大户户主的平均年龄较低,为44.27岁,低于三村户主的平均年龄53.58岁,与陈洁等[25]的种粮大户平均年龄在45岁左右的结论一致,村干部、党员平均年龄基本与三村户主平均年龄持平;种植大户中户主全部为男性,村干部、党员也基本为男性;村干部、党员与种植大户中少数民族数量均低于三村平均水平;种植大户的教育水平平均为11.13年,与陈洁等[25]的以初高中文化程度的种粮户居多的结论一致。值得注意的是,三村种植大户共15户,其中身体状况较差的有3户,本文并未区分生病程度;对于耕种结构与耕地面积,种植大户种植水田较多,且自身耕地面积也较高,村干部、党员耕种水田比例及耕地面积均高于三村平均水平;村干部、党员与种植大户土地肥力平均值均高于三村平均水平;村干部、党员与种植大户家庭务农人数均较多,相反地,家庭务工人数较少;种植大户主要农民收入较高,平均年收入为8.37万元,村干部、党员平均年收入5.26万元,均高于三村平均年收入3.97万元。

表4 村干部、党员及种植大户平均情况与三村整体平均情况比较

五、结论与政策启示

我国农村是典型的熟人社会,理论上讲,农村“领头羊”作为农业现代化进程中的示范者与传播者,其存在知识溢出、降低农户风险认知与交易成本等方面的影响,会影响小农户的行为与决策。本文选取贵州省为调查对象,选取3县3村为调查样本,构建农村“领头羊”与农户行为选择的计量分析模型,得出结论:第一,农户的农地流转行为既不是完全独立,也并非完全依赖,农村“领头羊”往往会影响农户的决策行为,对于农户决策行为依赖性的忽视,导致以往研究存在内生性偏差。第二,种植大户的行为具有外溢性,会带动周围农户转入农地进行规模经营;村干部、党员的农地流转行为也会带动周围农户做出同样的选择。第三,不同村庄“领头羊”的带动程度存在差异。三联村种植大户的带动程度最为显著,三汇溪村次之,沙兴村种植大户也带动了农户的农地流转行为,但结果不显著;沙兴村村干部和党员的带动程度最高,三汇溪村次之,三联村村干部和党员的带动程度较其他两村低。

新型农业经营体系的建立并不是新型经营主体代替小农户这一旧经营主体,而是形成以小农户为基础、以新型农业经营主体为带动的新格局,在培育新型经营农业主体的同时兼顾小农户的发展是未来农业发展的趋势所在。总之,企业等外部力量的进入助力农村发展,但核心力量仍为农村内部力量,虽然我国一直鼓励农业适度规模经营,但农户小规模农业生产依旧是当前中国的现状,如何让种植大户、村干部以及党员等带动周围农户流转土地,进行适度规模经营仍是今后一段时间努力的方向。基于本文研究结果,可得政策启示如下:

第一,小农户始终作为中国的重要力量,在鼓励培育新型农业经营主体的同时,又要兼顾扶持小农户与现代农业的有机衔接,新型经营主体不仅自身要发展,更要带动小农户发展,充分发挥农村“领头羊”的带动作用。

第二,“领头羊”的带动作用会形成一种扩散效应,因此加强种植大户、村干部、党员等的宣传教育,对农户的技能培训可以从种植大户、村干部及党员等开始,树立榜样效应,为农户带来积极影响,充分发挥其带头作用,并且提高农户受教育水平,以使农地流转市场得以低成本运行。

第三,我国部分地区如贵州省农户对于小组内成员的认可度较强,因此合作社、企业等新型农业经营主体的进入可以小组为单位流转土地,充分发挥小组的示范作用,以带动其他小组的积极性。