呋虫胺对环境生物的急性毒性与安全性评价

2020-06-23柳新菊吴声敢安雪花吕露蒋金花李岗王菲迪赵学平

柳新菊,吴声敢,安雪花,吕露,蒋金花,李岗,王菲迪,赵学平

(浙江省农业科学院农产品质量标准研究所 浙江省植物有害生物防控重点实验室省部共建国家重点实验室培育基地,浙江 杭州 310021)

呋虫胺(dinotefuran)是由日本三井化学开发并于2002年上市的第三代新烟碱类杀虫剂,主要作用于昆虫的乙酰胆碱受体,进而阻断昆虫中枢神经系统正常传导,引起害虫麻痹,从而发挥杀虫作用[1-3]。由于其广谱杀虫性和良好的内吸渗透作用,近年来呋虫胺使用量逐年上升,有关其使用技术和对环境的影响已引起广大科研人员的关注。

本研究以意大利蜜蜂、日本鹌鹑、斑马鱼、家蚕和赤子爱胜蚯蚓为试验对象,按照我国《化学农药环境安全评价试验准则》[4]的要求,研究呋虫胺对上述环境模式生物的急性毒性,并进行安全评价。通过系统研究呋虫胺对环境生态系统中典型环境生物的急性毒性,评价其安全性,从而为其合理使用提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 材料

3%呋虫胺低容量液剂,由浙江省农业科学院农产品质量标准研究所农业投入品应用评价研究中心提供。

意大利蜜蜂由浙江省义乌市佛堂镇王焕兴蜂厂引入;家蚕品种为菁松×皓月,由浙江省蚕种质量检验检疫站提供;斑马鱼为本机构繁殖,种鱼购自武汉中科院水生生物研究所的国家斑马鱼资源中心;赤子爱胜蚯蚓购自浙江省杭州市花鸟市场鑫源渔具;日本鹌鹑由杭州市萧山区城厢镇汉良畜禽养殖场提供。

1.2 方法

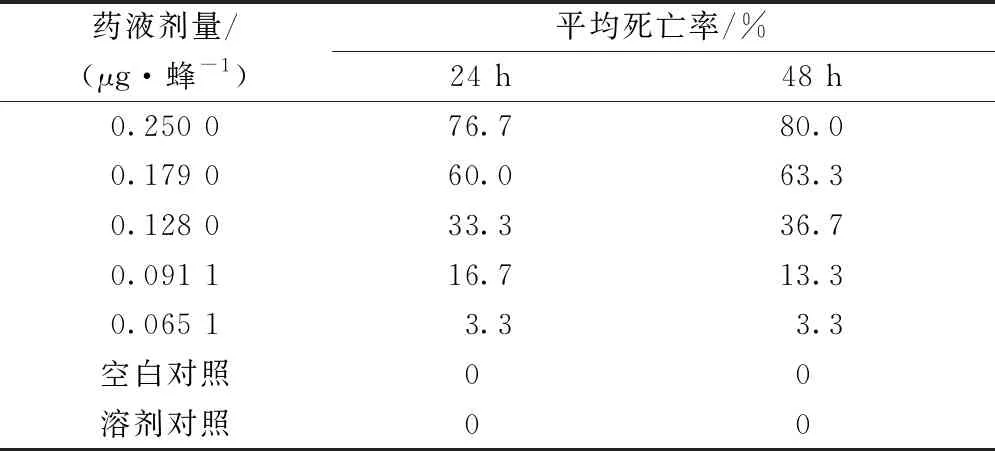

1.2.1 蜜蜂毒性试验

采用点滴法进行毒性试验。选用个体大小一致的健康成年工蜂,在25.0~25.4 ℃、相对湿度53.0%~54.0%条件下进行试验。试验设计包括:5个呋虫胺处理组(点滴0.250 0、0.179 0、0.128 0、0.091 1、0.065 1 mg·L-1呋虫胺溶液)、助剂对照组(点滴丙酮溶液)和空白对照组(不进行点滴处理),每个处理3个重复,每个重复10只蜜蜂。试验时,呋虫胺处理组用手动微量点滴仪对准每只蜜蜂中胸背板处分别点滴不同试验药液1 μL,助剂对照组点滴丙酮1 μL,待药液挥发后将蜜蜂移入蜂笼中,用脱脂棉浸泡适量50%蔗糖水溶液(m/m),通过网眼供蜜蜂摄食;空白对照组直接饲喂50%蔗糖水溶液。观察并记录受试蜜蜂24、48 h的中毒症状与死亡数。

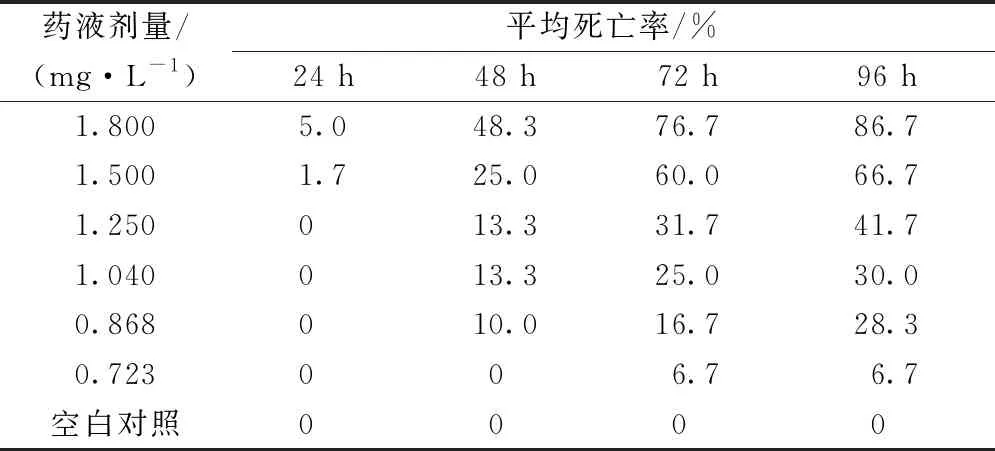

1.2.2 家蚕毒性试验

采用浸叶法进行毒性试验。选择个体大小一致的2龄起蚕,在25.0~25.5 ℃,相对湿度78%~82%的条件下进行试验。试验设计包括:6个呋虫胺处理组和空白对照组,每个处理3个重复,每个重复20头2龄起蚕。试验时,分别将整张桑叶浸没于不同浓度的试验药液(呋虫胺浓度分别为1.800、1.500、1.250、1.040、0.868、0.723 mg·L-1)中浸泡10 s,自然晾干后剪成长条形并转入直径为9 cm培养皿中,将家蚕挑入培养皿后置于植物培养箱内饲养,所有试验用蚕在25 min内完成转入;对照组桑叶不做处理。观察并记录受试家蚕24、48、72、96 h的中毒症状和死亡情况。

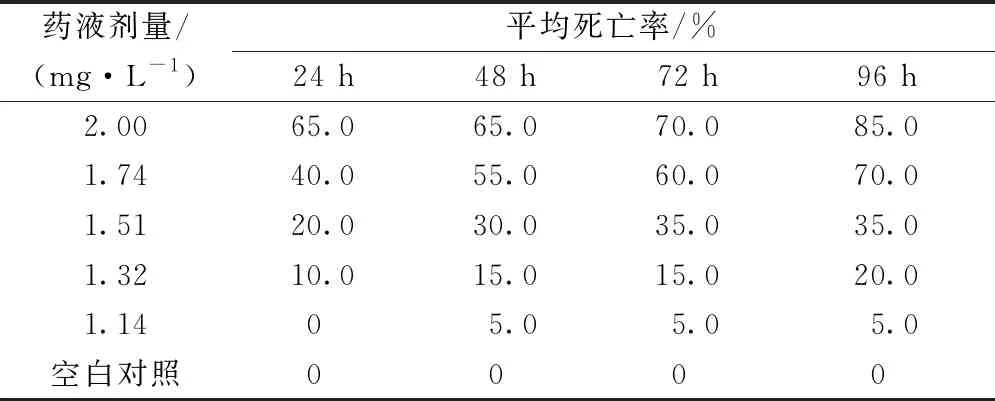

1.2.3 斑马鱼毒性试验

试验前,在水温21.0~25.0 ℃,光照与黑暗时间比为14 h∶10 h,曝气充氧的环境条件下驯养斑马鱼7 d以上,试验前1 d停止喂食。试验时,选择大小一致(体长2.20~2.60 cm、体质量0.071~0.110 g)的斑马鱼作为受试动物。试验在椭圆形玻璃鱼缸(无硅胶接缝,容积为9 L)中进行,每缸放入3 L试验溶液,水温22.5~23.4 ℃,pH 7.56±0.14,溶解氧≥78.3%。采用半静态法进行试验,每24 h更换试验溶液。试验设置5个呋虫胺处理组(呋虫胺浓度为2.00、1.74、1.51、1.32、1.14 mg·L-1)和空白对照组(试验溶液为水),每个鱼缸为1个处理,每个处理20尾斑马鱼。观察并记录受试斑马鱼24、48、72、96 h的中毒症状和死亡情况。用玻璃棒轻触斑马鱼尾部,无可见运动即为死亡,及时清除死亡斑马鱼。

1.2.4 蚯蚓毒性试验

采用人工土壤混药法进行毒性试验。将呋虫胺配置成5个浓度梯度(5.21、4.00、3.08、2.37、1.82 mg·kg-1),分别在1.5 kg人工土壤(由泥炭藓、高岭土、工业沙和碳酸钙按一定比例组成,含水量2.52%)中加入450 mL试验溶液,搅拌混匀后各分为3份,置于500 mL烧杯中,每个烧杯中接入10条蚯蚓(体质量0.379~0.572 g),放入人工气候箱中;对照组放入未添加呋虫胺溶液的人工土壤。试验时,保持环境温度20.2~21.2 ℃,相对湿度50.3%~78.6%,光照强度550~565 lx,连续光照。观察并记录受试蚯蚓7、14 d时的中毒症状和死亡情况。

1.2.5 鹌鹑毒性试验

选择体质量基本一致、健康、活泼、雌雄各半的日本鹌鹑用于试验。采用经口一次灌注法,按100 g体质量给药1 mL试验溶液,每只称体质量,分别给药。正式试验设置323 mg·kg-1共1个试验剂量(此剂量为呋虫胺超低容量液剂所能配制的最大剂量),同时设置1个不加药处理为空白对照组,每组10只健康活泼鹌鹑(雌雄各半)。供试鹌鹑给药后,按常规方法饲养,饲养环境温度25.5~26.5 ℃,相对湿度53%~70%,排气扇通风,光照∶黑暗时间为14 h∶10 h。观察并记录受试鹌鹑1、3、5、7 d时的中毒症状和死亡情况。

1.3 数据处理

采用DPS统计分析软件计算各时间点受试物的半数致死量(median lethal dose,LD50)、半数致死浓度(median lethal concentration,LC50)及其95%置信区间。

2 结果与分析

2.1 呋虫胺对蜜蜂的毒性作用

呋虫胺对蜜蜂的接触毒性试验结果见表1。试验过程中,对照组蜜蜂活动正常;不同浓度呋虫胺处理蜜蜂后,蜜蜂出现活动减少、行动缓慢、落地死亡等情况,高浓度组的中毒症状较早出现且更加明显。经计算,呋虫胺对蜜蜂的LD50(48 h)为0.156 μg·蜂-1。根据GB/T 31270.10—2014[4]中农药对蜜蜂的毒性分级标准,48 h时0.001 μg·蜂-1 表1 呋虫胺对蜜蜂急性接触毒性试验结果 注:24 h时LD50为0.161 μg·蜂-1,95%置信区间为0.142~0.193 μg·蜂-1;48 h时LD50为0.156 μg·蜂-1,95%置信区间为0.138~0.183 μg·蜂-1。 呋虫胺对家蚕的毒性试验结果见表2。试验过程中,不同浓度处理家蚕出现发育迟缓、侧倒、扭曲挣扎和死亡等情况,高浓度组的中毒症状较早出现且更加明显。经计算,呋虫胺对家蚕的毒性LC50(96 h)为1.26 mg·L-1。根据GB/T 31270.11—2014[4]中农药对家蚕的毒性等级划分标准,96 h时0.5 mg·L-1 呋虫胺对斑马鱼的毒性试验结果见表3。试验过程中,不同浓度呋虫胺处理斑马鱼出现游动迟缓、侧翻失衡、窜动、沉底等症状,高浓度组的中毒症状较早出现且更加明显。经计算,呋虫胺对斑马鱼的毒性LC50(96 h)为1.55 mg·L-1。根据GB/T 31270.12—2014[4]中农药对鱼类的急性毒性等级划分标准,96 h时1.0 mg·L-1 表2 呋虫胺对家蚕急性接触毒性试验结果 注:72 h时LC50为1.35 mg·L-1,95%置信区间为1.28~1.45 mg·L-1;96 h时LC50为1.26 mg·L-1,95%置信区间为1.19~1.34 mg·L-1。 表3 呋虫胺对斑马鱼急性接触毒性试验结果 注:24 h时LC50为1.83 mg·L-1,95%置信区间为1.69~2.15 mg·L-1;48 h时LC50为1.75 mg·L-1,95%置信区间为1.61~2.01 mg·L-1;72 h时LC50为1.69 mg·L-1,95%置信区间为1.57~1.90 mg·L-1;96 h时LC50为1.55 mg·L-1,95%置信区间为1.45~1.66 mg·L-1。 呋虫胺对蚯蚓的毒性试验结果见表4。试验过程中,不同浓度呋虫胺处理蚯蚓7 d后出现体液渗出、身体肿胀和死亡等中毒症状。经计算,呋虫胺对蚯蚓的毒性LC50(14 d)为3.40 mg·kg-1。根据GB/T 31270.15—2014[4]中农药对蚯蚓的毒性等级划分标准,14 d时1.0 mg·kg-1 试验过程中,最大呋虫胺剂量处理后,鹌鹑均表现正常。经计算,呋虫胺对鹌鹑的毒性LD50(7 d)>323 mg·kg-1。因323 mg·kg-1为呋虫胺按每100 g鹌鹑直接灌喂1 mL所得,为该药剂所能配制的最大剂量,且鹌鹑均未见死亡。故评估呋虫胺对鹌鹑7 d急性接触毒性为低风险。 表4 呋虫胺对蚯蚓急性接触毒性试验结果 注:7 d时LC50为4.07 mg·kg-1,95%置信区间为3.63~4.87 mg·kg-1;14 d时LC50为3.40 mg·kg-1,95%置信区间为3.08~3.81 mg·kg-1。 在整个生态系统中,鸟类、蜜蜂、家蚕、鱼类和蚯蚓等是非常重要的环境生物,农药对其毒性大小在一定程度上反映了该农药的环境安全性。本研究所选择的意大利蜜蜂、家蚕、斑马鱼、赤子爱胜蚯蚓和日本鹌鹑等是目前国内外环境生物毒理学研究的标准测试生物,被广泛应用于环境生物毒性试验及其安全性评价[5]。本研究进行上述一系列环境生物的急性毒性测试和安全性评价,能够了解呋虫胺在生态链各环节的危害,为呋虫胺原药和制剂的合理使用及登记提供科学参考。 本研究结果显示,呋虫胺对蜜蜂48 h的LD50为0.156 μg·蜂-1,其毒性级别为高毒,与谭丽超等[6]、季守民等[7]、陈秀[8]研究的毒性等级一致。因此,田间使用时,宜在蜜蜂低活动时期时喷施药剂,并避免开花期,且田边也没有处于开花期的作物,喷施药剂前,还需将蜂巢和蜂群搬离。呋虫胺对家蚕96 h的LC50为1.26 mg·L-1,毒性级别为高毒,与李双等[9]、陈伟国等[10]研究的结果一致。因此,田间使用时,宜避免在蚕室和桑园附近使用该药剂,同时延长药后桑叶采摘间隔期。呋虫胺对斑马鱼96 h的LC50为1.55 mg·L-1,其毒性级别为高毒。孙琦等[11]研究了呋虫胺对斑马鱼胚胎的急性毒性,结果显示,呋虫胺对斑马鱼胚胎的96 h-LC50为10.36 g·L-1,属于微毒,且随着剂量增加,呈规律的剂量依赖效应。吴若函等[12]研究了20%呋虫胺悬浮剂对斑马鱼的急性毒性,其96 h-LC50为59.7 mg·L-1,属于低毒。张文萍等[13]研究发现呋虫胺制剂的毒性比原药的毒性要高,不同剂型毒性也有差异。因此,田间使用时,应避免药液污染水源地。呋虫胺对蚯蚓14 d的LC50为3.40 mg·kg-1,其毒性级别为中毒,与冯磊等[14]、肖远卓[15]的研究结果一致。田间使用时,尽量按规定剂量不会造成危害性,但应尽量避免高温天气使用,同时轮换使用不同的新烟碱类农药。呋虫胺对鹌鹑7 d的LD50>323 mg·kg-1,用农药所能配制的最大剂量直接灌喂,鹌鹑均表现正常。 综上所述,呋虫胺对不同环境生物的毒性不同。农药对环境生物的毒性研究不应局限于急性毒性,还应研究其慢性毒性效应。本研究仅限于呋虫胺对环境生物的急性毒性研究,而其对鸟类、蜜蜂、家蚕、鱼类和蚯蚓等环境生物的慢性影响尚需进一步研究。

2.2 呋虫胺对家蚕的毒性作用

2.3 呋虫胺对斑马鱼的毒性作用

2.4 呋虫胺对蚯蚓的毒性作用

2.5 呋虫胺对鹌鹑的毒性作用

3 讨论