马来西亚华语语法的三维分析框架①

——以有标差比句为例

2020-06-22王晓梅

王晓梅

(厦门大学马来西亚分校中文系,马来西亚,雪邦43900)

1.引言

近年来,有关马来西亚华语语法的研究逐渐增加,这些研究通过对语言事实的描写与解释增进了我们对马来西亚华语的了解。但是,目前的马来西亚华语语法研究还相对零碎,缺乏系统的梳理和整体的认识。郭熙(2017)的团队在完成“马来西亚华语语法”项目之后,将马来西亚华语语法的特点总结为以下几点:语法结构相当稳定、词法类型相对一致、句法差异主要体现在同现选择及其多样性上、口语和书面语互嵌式发展、语法变异呈现自然稳态。这基本反映了当前马来西亚华语语法的共时面貌。不过,我们对马来西亚华语的一些特殊语法现象仍然需要深入的分析,例如其历时的发展轨迹。刁晏斌(2017)在分析海峡两岸共同语的差异时认为,台湾地区国语与大陆地区普通话的差异主要由两个“距离”造成:与早期国语的距离、书面语与口语的距离。就前者而言,大陆远于台湾;而后者台湾远大于大陆。这种分析同样适用于马来西亚华语与普通话的比较,马来西亚华语与早期国语的距离较近,而且书面语与口语的距离较大。造成这种差异的主要原因是马来西亚与中国隔绝了几十年,早期国语的特征相对较多地保留了下来。而马来西亚与香港和台湾的交流一直没有中断,上个世纪90年代之前马来西亚华人很多选择台湾为大学深造地点,导致台湾国语对马来西亚华语也产生了深刻的影响。另一方面,马来西亚华语的发展深受闽粤方言、英语、马来语等语言的影响,导致其口语语法特征丰富,与书面语的距离加大。我们曾经提出分析马来西亚华语变异的“古方普外”四个视角(王晓梅,2019),主张要从古汉语(近代汉语、早期国语)、方言、普通话、外语四个视角分析华语变异现象。这四个视角着眼于造成马来西亚华语变异的因素,在语音、词汇、语法层面上都有体现。具体到华语语法的变异,我们需要一个整体的分析框架将零星的语法项目的观察整合起来,形成马来西亚华语语法研究体系,让学界认识到马来西亚华语研究的学术价值。

2.马来西亚华语语法的三维分析框架

马来西亚华语是全球华语的重要一员,其独特的形成历史(徐威雄,2012)和所处的多元语言环境造就了其不同于任何一个华语变体的语言特征。马来西亚华语研究的文献显示,历时演变视角可以观察马来西亚华语形成及其演变的过程,共时描写视角可以揭示马来西亚华语的本体特征(邱克威,2012)。刁晏斌(2017)在进行海峡两岸语言对比研究时也提出了共时—历时维度。二者的结合对于认识马来西亚华语的本质至关重要,“历时”包涵两个层面:语言现象的历时发展过程以及语言特点的历史根源。

第二个维度是书面语—口语的维度。郭熙(2017)认为“口语和书面语互嵌式发展”是马来西亚华语语法的一项特点,他指出“马来西亚华语语法则表现出了独特的一面:白的更白,文的更文;同时,文白又常常交织在一起,难分彼此”。也就是说,一方面书面语与口语的距离较大,另一方面二者出现混合现象。周清海先生(2007)也指出新加坡华语有书面语与口语混同的现象,这是因为新加坡华语没有严格区别书面语和口语。这一点带给我们的启发是:当我们分析马来西亚华语语法现象时,应该将语体色彩考虑在内,考察其在书面语与口语中的分布,并与其他华语变体进行横向比较。

第三个维度是共同语—方言的维度。马来西亚华语受到闽南语、粤语深刻的影响,语法方面也不例外。这对诸多华语变体都是十分普遍的现象,例如闽南语对新加坡华语的影响(周清海,2007)、粤语对港式中文的影响(田小琳,2008)等。而马来西亚的方言环境比较复杂,强势方言不只一个,闽南语和粤语是其中影响较大的方言(王晓梅,2006)。一些语法项目,例如动态助词“回”(黄立诗,2013)、疑问成分“做么”(王晓梅,2016)、疑问句式“VP没有”(邱克威,2016)都是受粤语、闽南语影响而产生的。大多数学者都是从语言接触、语法复制的角度解释方言对马来西亚华语的影响。如果我们发现更多的语言事实,那么这方面的理论将进一步完善。

以上三个维度并不是截然分开的,而是相互交叉的。例如本文讨论的有标差比句式,从历时—共时维度看,马来西亚华语既有比较古旧的“A较B为C”句式,也有较新的“比”字句;从书面语—口语维度看,既有比较文雅的“A较B为C”句式,也有比较口语化的“过”字句;从共同语—方言维度看,既有与普通话相同的“比”字句,也有受到粤语影响的“过”字句。虽然马来西亚华语与普通话的同质性很高,但是它的确展现了与普通话以及其他华语变体的差异。吕叔湘先生(1977)很早就提出要通过对比研究语法,例如现代汉语与古代汉语对比、普通话和方言对比、普通话内部的对比(如不同语体)等①吕叔湘先生还提出汉语与外语对比。,这与我们所说的三个维度基本是一致的。历时—共时、书面语—口语、共同语—方言三维分析框架将有助于我们从三个维度、六个方面更好地认识马来西亚华语语法。以下,我们以马来西亚华语的有标差比句为例,示范三维分析框架的应用。

3.马来西亚华语的有标差比句

马来西亚华语的比较句与普通话一样分为等比句和差比句,而差比句又分为有标差比句和无标差比句,本文只讨论前者,即包含比较标记的表示差比的比较句式。我们根据比较标记将这类句子分为三小类:“较”字句、“比”字句、“过”字句,例如②本文例句除特别说明外均来自东南亚华文媒体语料库。:

(1)这个年度演说较以往的演说为短。

(2)再者,津贴使汽油的零售价格比实际价格低,也鼓励了黑市的走私活动。

(3)约瑟夫还揶揄道:“看来,在欧洲做牛,还好过在发展中国家做穷人。”

含“较”字的差比句有多种变异形式,如“与……相较、相较……而言、较……为……”等,这里只谈“A较B为C”这种格式,称为“较”字句,如例(1)。同样,含“比”字的差比句有“比、比起……、与……相比”等形式,这里只谈“A比BC”这种格式,称为“比”字句,如例(2)。而“过”字句指以“过”为比较标记的差比句,其格式通常为“A C过B”,如例(3)。其中,A和B为比较项,A为比较主体,B为比较基准,C为比较结果。

3.1 从历时—共时维度看“较”字句

“较”字句中的“较”是“比较”的意思,是比较标记,为介词,“介所比”(黎锦熙,1924:181)。“较”之前可以出现修饰成分,常用的有“远”,例如“但冰山融化速度远较预计为快”“黑市外币汇率远较官方的汇率为高”等。“远较”已经形成一个固定搭配,强调A与B之间的差距很大。“为”用在比较结果之前,仍然是一个动词(吕叔湘,1980)。C为比较结果,通常为单个的形容词,而且我们发现几乎全都是单音节形容词,如“低、优、好、多、少、短、快、高”等。

(4)太平洋赤道中间部分的海面水温将下降至较正常为低。

(5)在霹雳州国州议席出现三角战的选区,其得票数较人民公正党为优。

(6)不过欧股跌幅在美国10月就业成长数据较预期为好。

(7)公正党在投票站不远处的搭棚也较国阵为多。

(8)申请者较前为少。

(9)失业人数继续下降,是由于总就业人数升至历史新高,而增长速度较总劳动人口为快。

(10)黑市外币汇率远较官方的汇率为高。

(11)一旦中国商品漂洋渡海,其质量必然高于国内的同样内销商品,甚至价格也不一定较国内为高。

(12)可是拉尼娜对大西洋的一些地区包括非洲,却会造成较正常为高的气温和更干旱的现象。

这样的比较句式普通话不常用,普通话与之相近的比较句式是“A较B更为C”,句中的比较项“A”也可以不出现。这样的句式马来西亚华语也有,例如“路途只会较十年前更为艰辛”。事实上,目前很多研究海外华语比较句式的论文都没有提到“A较B为C”这一句式。例如陆俭明(2018)、祝晓宏(2016)在介绍新加坡华语的比较句式时,并未提及这一句式。不过,赵春利、石定栩(2012)指出港式中文中存在大量以“较”为标记的差比句,而且它们的使用频率要高于“比”类句。他们进一步认为“较”类标记在近代汉语中比较常见,是近代汉语对港式中文的影响。高名凯先生在《汉语语法论》(1986:264)中曾经提及这一比较句式,指出在古文中,表示差级的方法包括“较……为……”形式,例如“然分类以求,亦尚易尽,较之泛滥无归者则为少矣”(张之洞《书目答问略例》)。他进一步指出,在口语中,这一形式已经被“比(较)……(更、还)……”所代替。可见,“A较B为C”这一比较句式是古汉语语法的遗留,而马来西亚华语保留了这一相对古老的句式,同时又使用其他的差比句式。

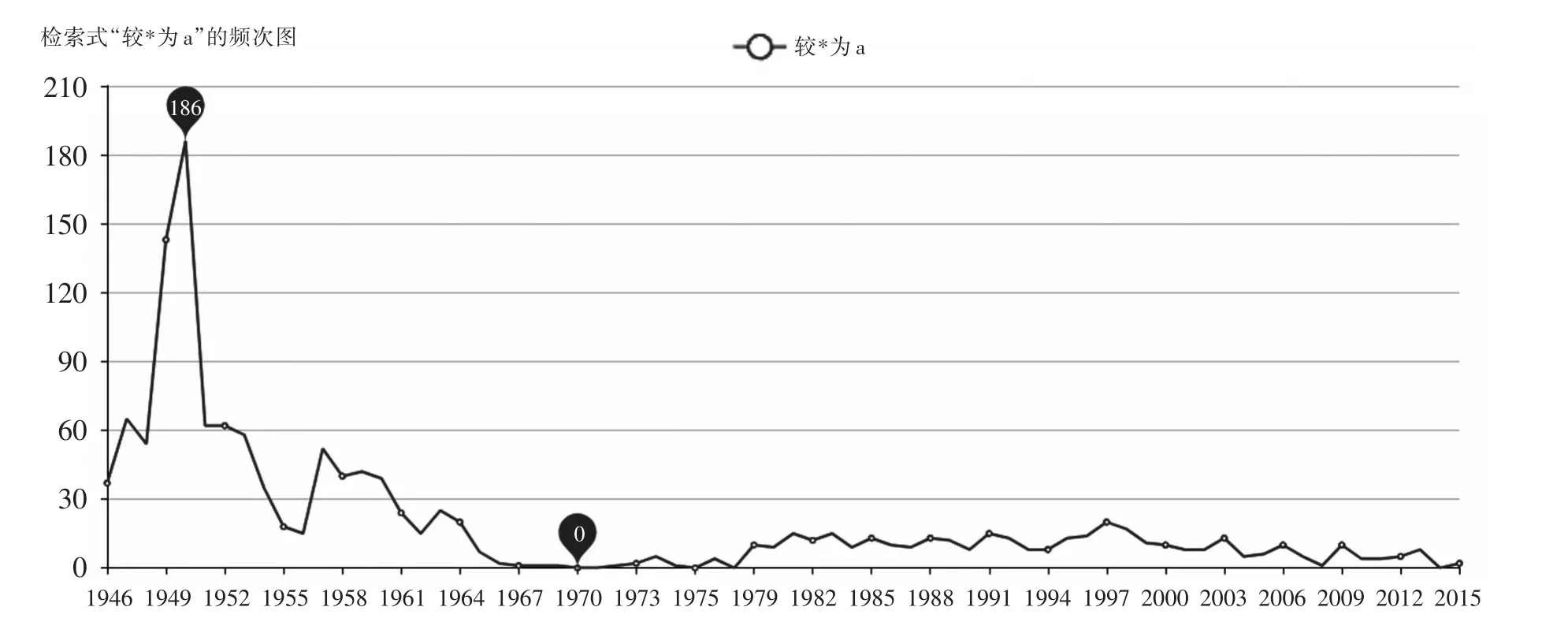

从历时—共时维度来看“较”字句,我们发现马来西亚华语语法保留了一些比较古旧的用法,究其源,来自近代汉语。这与普通话的差比句就有所不同。我们运用BCC语料库历时检索的功能,检索了“较*为a”格式①a代表形容词,这个数据并未排除不符合要求的句子。,得到1370笔例句,贯穿1946年至2015年。图1是其具体历时分布情况。最高用例出现在1950年,共186例;其次是1949年,共143例。1965年至1978年之间的用例都少于10,其中1970、1971、1976都未出现任何用例。也就是说,新中国成立前“较*为a”格式使用较多。如前所述,马来西亚华语与普通话的趋异转折点就是在1949年之前。换言之,早期国语特征在马来西亚华语得到了保留,而普通话则很少保留。刁晏斌(2017)在分析台湾和大陆共同语差异时也认为与早期国语的距离远近是造成两地语言差异的重要原因。从这一点来看,马来西亚华语与港式中文、台湾国语的共同点就是都延续了早期国语的某些用法。

图1:BCC语料库历时检索“较*为a”的结果

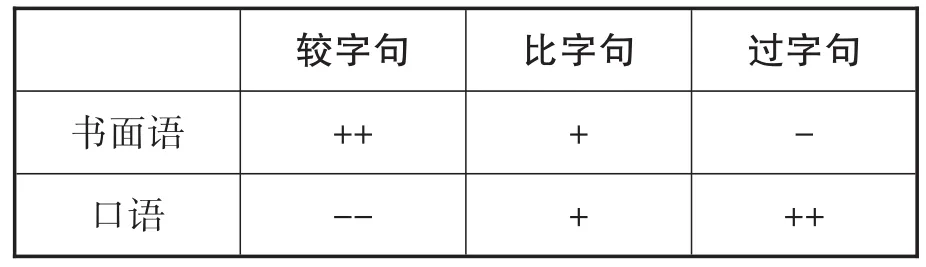

从共时的层面看三类差比句,它们的分布和功能有所不同。“较”字句风格典雅,主要用于书面语;而“比”字句风格中立,既可以用在书面语,又可以用在口语;“过”字句口语风格突出,因此常用于口头表达。这也就是郭熙(2017)所说的“句法差异主要体现在同现选择及其多样性上”,即同一个表示差比的语法意义可以有多个句式表达,在共时层面呈现多样性特征。

3.2 从书面语—口语维度看“比”字句

如上所述,有标差比句的语体分布基本是清楚的,“较”字句主要用于书面语,“过”字句主要用于口语,而“比”字句二者兼有。以下是取自《平旦漫画》①《平旦漫画》是马来西亚系列漫画,作者王德志,其语言非常口语化,符合马来西亚华人的日常说话习惯,经常出现方言词汇、外语词汇等。文中的例句取自《天方夜谭》《废仔大出击》《搞笑之王》《废王大爆发》《我和我的爱》等。的例句。

(13)我可以每天娶老婆,谁可以比我更够力?

(14)骑motor的比我们走的还快!

(15)比我们做account轻松是吗?

(16)留级第十年,新老师的年龄比你还小。

(17)那你的问题的确比我更严重。

(18)为什么火箭会飞得比飞机还快?

(19)我竟然跑得比巴士还快!

这些用法与普通话的“比”字句基本没有差异。不过马来西亚华语的“比”字句有一种特殊的用法,即“A比B来得C”。陆俭明(2018)和祝晓宏(2016)指出新加坡华语也有这种用法。马来西亚华语的例子如下:

(20)林梦、三马拉汉、斯里安曼、加帛、比特拉查耶、亚庇,以及斗湖7个地区的空气污染指数都比昨天同时间来得高。

(21)本地中文网络媒体的诞生比马来文和英文网站的诞生来得迟。

(22)教育部长希山慕丁公布的华小和淡小学校失修的数据,远比民间的统计和国大党所做的调查来得少。

(23)广告流失是可以预见的结果,而这对南洋报业控股及《中国报》的打击,恐怕要比损失三千万元的夜报销售所得来得巨大。

(24)马哈迪之后的记者会的确比那一次来得热闹。

(25)马哈迪对阿都拉展开的攻击,比国内任何一名在野党领袖都来得激烈。

从语感上判断,形容词前加“来得”的“比”字句比单用的“比”字句更加书面化,而且很少出现于口语。以上例子均出自马来西亚华文报纸,马来西亚华人的语感为“来得”比字句具有较强的书面语体色彩。“比”字句的情况反映了马来西亚华语“书面语与口语互嵌式发展”的特点,书面语与口语也出现一定程度的混同(周清海,2007)。而“较”字句则基本不出现在口语中,即使在书面语中也与港式中文类似,用于“重大新闻和社论、政论等表现严肃题材的正式文体”(赵春利、石定栩,2012)。此外,我们利用BCC语料库检索了普通话不同文体使用“较*为a”的情况,发现主要集中在报刊,共1506例,文学类只有93例①均未排除不合要求的例子。。这种分布也基本符合该结构的语体特点。

语体分布的另外一个端点是“过”字句。在港式中文中,“过”字句用在非正式文体,例如娱乐新闻、股市、马经等(赵春利、石定栩,2012)。它在马来西亚华语中的正式程度也是最低的。不过,“过”字句有一些常用搭配,如“好过”“多过”等经常出现在报纸新闻。我们在东南亚华语媒体语料库共发现415条“好过”用例(如例26~30),453条“多过”用例②均未排除不合要求的例子。(如例31~35)。也就是说通过常用搭配,“过”字句进入了书面语。

(26)壮烈牺牲好过被敌人生擒。

(27)愿认错好过执迷不悟。

(28)新的一年,是否将好过即将结束的一年?

(29)我该改变我自己,好过我尝试改变他们。

(30)我们必须勇于尝试,即便是失败了也总好过怯于尝试。

(31)政府照顾石油公司的利益,多过照顾人民的利益。

(32)虽然现在政府说要减少一些考试,但是一直是谈多过实施。

(33)有的学校教师甚至多过学生。

(34)警察会是我们的朋友多过会特地与我们对峙。

(35)我注重一对一接见选民,多过在台上辩论。

以上例句的比较项是复杂多元的,既可以是名词性成分,也可以是动词性成分,甚至可以是小句。我们在下一节还会进一步谈“过”字句的特点。表1总结了三类有标差比句的语体分布情况。

表1:马来西亚华语有标差比句的语体分布

就它们的分布来看,目前没有相互取代的必要。不过“比”字句借助“来得”增强了其正式程度,在全球华语趋同的形势之下,将来也许能取代“较”字句的功能。另外,“过”字句借助惯常搭配开始进入书面语,但是表达的语义范围仍然受限(目前以“好过”“多过”最为常见),因此它将仍然主要用于口语体。

3.3 从共同语—方言维度看“过”字句

“过”字句是粤语最基本的差比句(张双庆、郭必之,2005),吴福祥(2010)从语言类型学角度推演,认为闽语、客语甚至东南亚语言中的“过”字句都是粤语影响和扩散的结果。新加坡华语中也有“过”字句(陆俭明,2018;祝晓宏,2016)。马来西亚华语中的“过”字句也相当普遍(黄立诗,2013;韩爱珍,2011),而且当地人的认同度很高(王晓梅、朱婉莹,2019)。我们曾经针对马来西亚华语的语法结构对中国学生做过一项调查,结果显示他们对“过”字句的理解正确率达到92.7%,而且不认为这个说法有语病,可能是未来普通话与马来西亚华语发生语言融合的突破口之一(王晓梅、张欣怡,2019)。事实上,周清海(2008)指出“过”字句已经进入普通话,甚至在有些地方取代了“比”字句。可见,“过”字句虽然源于粤语,但是却进入了共同语,这在马来西亚华语中表现尤其突出。

既然华语中已经有“比”字句表示差比,那么源自方言的“过”字句为何能够进入共同语呢?从语言结构来分析,“过”字句构成的差比句是述宾结构,如“高过他”;而“比”字句构成的差比句是偏正结构,如“比他高”,二者的结构是不同的(邓思颖,2015)。其次,“过”字句的语法功能与“比”字句不同。张双庆、郭必之(2005)在讨论香港粤语的“过”字句时指出它有四项异于“比”字句的特点:①张双庆、郭必之(2005)指出香港粤语的“过”字句的比较项目一般不能是动词或动词性短语。能性补语原则,②普通话的“比”字句的主体只能占据主语或者话题的位置(张双庆、郭必之,2005)。“晒”字使用原则,③“多”字使用原则,④主体宾语原则。我们发现,原则③、④都适用于马来西亚华语,原则①部分适用,原则②不适用。所谓“多”字使用原则指的是在“过”字之前加入形容词“多”,构成“多过”,使得“过”字句的比较项目可以是动词或者动词性短语①,如“警方怪罪于我们多过场外的示威者”,比较项“怪罪于我们”与“(怪罪于)场外的示威者”,均为动词性成分。除了“多”字,我们也发现“好”字也经常与“过”字搭配使用,如例(26)-(30),并且也具备以上功能,因此我们可以将该原则扩充为“好”“多”使用原则。所谓主体宾语原则指的是比较项A和B可以充当宾语②,例如“我食肉多过鱼”(张双庆、郭必之,2005),再如例(35),“我注重一对一接见选民,多过在台上辩论”,比较项“一对一接见选民”和“在台上辩论”都是谓语动词“注重”的宾语,本身又是动词性短语。类似的例子还有“我们倾向相信他的言论多过他的指摘者”“教育部相信政治多过教育”等。能性补语原则指的是比较项和“过”之间可以插入“得”“唔得”构成可能式,如“好得过”。我们在东南亚媒体语料库中查询“多得过”“好得过”,并未发现任何用例。不过,这种用法已经出现在马来西亚华语口语中,将来很可能向书面语扩散。根据赵春利、石定栩(2012)对港式中文的研究,“得过”已经进入书面语,如“细得过”。究其原因,很可能是因为“在表达能性的功能上,‘过’字句明显比‘比’字句来得简单”(张双庆、郭必之,2005)。“晒”字使用原则不适用主要是因为马来西亚华语没有“引进”粤语词“晒”,因此不可能产生相关结构。

从“过”字句的使用情况看,马来西亚华语与港式中文有些类似。其基本原因是粤语在马来西亚也是强势方言,粤语通过语法复制的方式影响了马来西亚华语,如动态助词“回”(黄立诗,2013),疑问句尾的“的”(王晓梅、何元建,2016)等等。而“过”字句部分复制了粤语的语法功能,过滤了与华语不相容的部分,如粤语的“晒”字使用原则。这带给我们的启示是,当方言的语法成分进入共同语时,共同语会通过语法兼容机制,选择性地复制方言相关结构的语法功能。因此,我们在研究马来西亚华语语法时不能简单地将方言影响一刀切,而是应细致地分析方言语法与华语语法的异同,找到影响机制。

有关“过”字句的一个延伸问题是“好过”的用法。在香港粤语中,“好过”可以用在句末,如“你做翻学生好过”(你再当学生好了)(邓思颖,2015:263)。关于这个句尾的“好过”,邓思颖(2015)认为是谓词虚化为祈使助词,表达提议、劝告的意义,也有人认为是比较句(Matthews&Yip,2011),只不过省略了比较项B。针对这个用法,我们检索了东南亚媒体语料库,只发现一个用例,“(古天乐)他笑言宁愿瞓多两小时好过”。从这句话的用词来看(瞓,睡觉),它显然是引述了粤语的报道,因此还不能算马来西亚华语。不过,我们在《平旦漫画》中找到了五个用例。

(36)我走的比你们的巴士还快!你们下来走路好过!

(37)不要笑好过!

(38)老师:有疑问的SMS我啦!学生:你问你自己好过!

(39)Walau A!我游水好过!

(40)新年歌唱成Rap!我还是回去听龙飘飘好过!

如前所述,《平旦漫画》的语言很接近口语,这五个用例很有可能是直接借用了粤语句尾“好过”的用法,虚化程度较高,而在严肃的书面语体还未见到这种用法。这带给我们的启示是,当我们以共同语—方言的维度分析马来西亚华语语法现象时,同时也要考虑它们在书面语—口语维度的分布情况。并不是所有方言语法成分都能进入共同语,衡量的其中一个标准即是否进入了书面语。

4.结语

以上我们以有标差比句为例,从历时—共时、书面语—口语、共同语—方言三个维度分析了马来西亚华语语法研究的分析框架。这三个维度并非截然分开,而是相互联系的。例如“较”字句需要从历时的角度看其与早期国语的关系,也需要从书面语—口语的维度看其与其他有标差比句的语体色彩差异;“过”字句需要从共同语—方言维度分析其与粤语“过”字句的异同,也需要从书面语—口语的维度分析其口语色彩。三维分析框架不仅适用于差比句的分析,应该也适用于其他语法现象。它不仅有助于语法的共时描写,也可以追溯导致共时层面语法形式多样性现象的因素,对于语法的变异现象有一定的解释性。

马来西亚华语语法的三维分析框架也加深了我们对马来西亚华语特点的认识。与其他华语变体相比,马来西亚华语语法有以下特点:(一)延续了一些早期国语的用法,例如“较”字差比句,这一点与港式中文、台湾国语有相似之处;(二)某些语法结构的语体分工有交叉、甚至混同的现象,例如“多过”“好过”等表达差比的结构,这一点与新加坡华语有相似之处;(三)吸收了一些闽、粤方言的用法,例如“过”字差比句,这一点与港式中文、新加坡华语有相似之处。当然,英语、马来语或许也在一定程度上影响了马来西亚华语语法,但是影响程度应该不如以上三点。

马来西亚华语语法的特点带给我们的启示是它的学术价值。在全球华语的研究背景之下,马来西亚华语兼具早期国语、南方方言(主要是闽粤方言)、外语元素的特点,在众多华语变体中是非常独特的。它与港式中文、台湾国语、新加坡华语都有相似之处,但是也有相异之处。马来西亚华语所处的多元语言环境和相对宽松的语言政策造就了它目前的形态。我们相信,随着马来西亚华语研究的深入展开,它将加深我们对语言接触、语言演变、语言变异的认识。