语用为纲教学体系的逆向设计

——以华语二语教学为例

2020-06-22吴伟平

吴伟平

(香港中文大学雅礼中国语文研习所,香港999077)

1.前言

语言教师关心的核心问题是:教什么?如何教?语言学中的语言本体研究成果,诸多教师培训项目,参考书和教学相关的学术文章,使大部分教师觉得自己基本上能回答这两个核心问题。根据多年来的语言教学实践,不同的教学流派各显神通,在各种因素的影响下(包括机构、理念、地域、传统、文化等等)形成不同的教学体系,每位教师一般都在自己所属的体系中自行回答“如何教”的问题。虽然这些回答表面看或许有所不同,但本质上都是以结构为纲,在语音体系、语法体系和语义体系(或落到实处的词汇)这三个语言子系统中,依据某种理念挑出具有“代表性”的一小部分作为教学目标,回答“教什么”的问题。追根朔源,这是结构主义和语言本体研究对语言教学的巨大贡献,一个从粉笔黑板时代就陪伴着我们的贡献。

对绝大部分学生来说,语言学习的最终目的是学以致用(李宇明,2005)。多年来我们以这个“用”字为核心,着眼于语言学习的全过程,以高校为平台,系统地探索语用为纲是否能和结构为纲一样形成自己的教学理念和体系。本文参考了以前对学习过程四个主要环节(教学和教师培训、教材、课程设置和测试)发表过的一些成果(吴伟平,2008、2009、2013、2019),从比较宏观的角度对语用为纲的教学理念和实际操作做一个阶段性的总结。本文想回答的其实也是华语二语教学应该“教什么”和“如何教”这两个核心问题,只不过侧重点在语言的运用而不仅仅是语言结构本身,其最终目标是让学生获得实际生活中使用语言的能力,而不仅仅是从课堂上学到的语言知识。

下面具体介绍我们称之为逆向设计的语用为纲教学体系。虽然多年来的教学实践已经证明这一体系的可行性,但体系的创新本质意味着碰到的问题远远多于解决的问题。梳理体系形成和实践过程中所遇到的难题,总结及介绍目前的做法,目的是让更多人一起加入探索的队伍,希望网络时代的语言教学因为多了这一类探索而与时俱进。

2.语用为纲教学体系的逆向设计

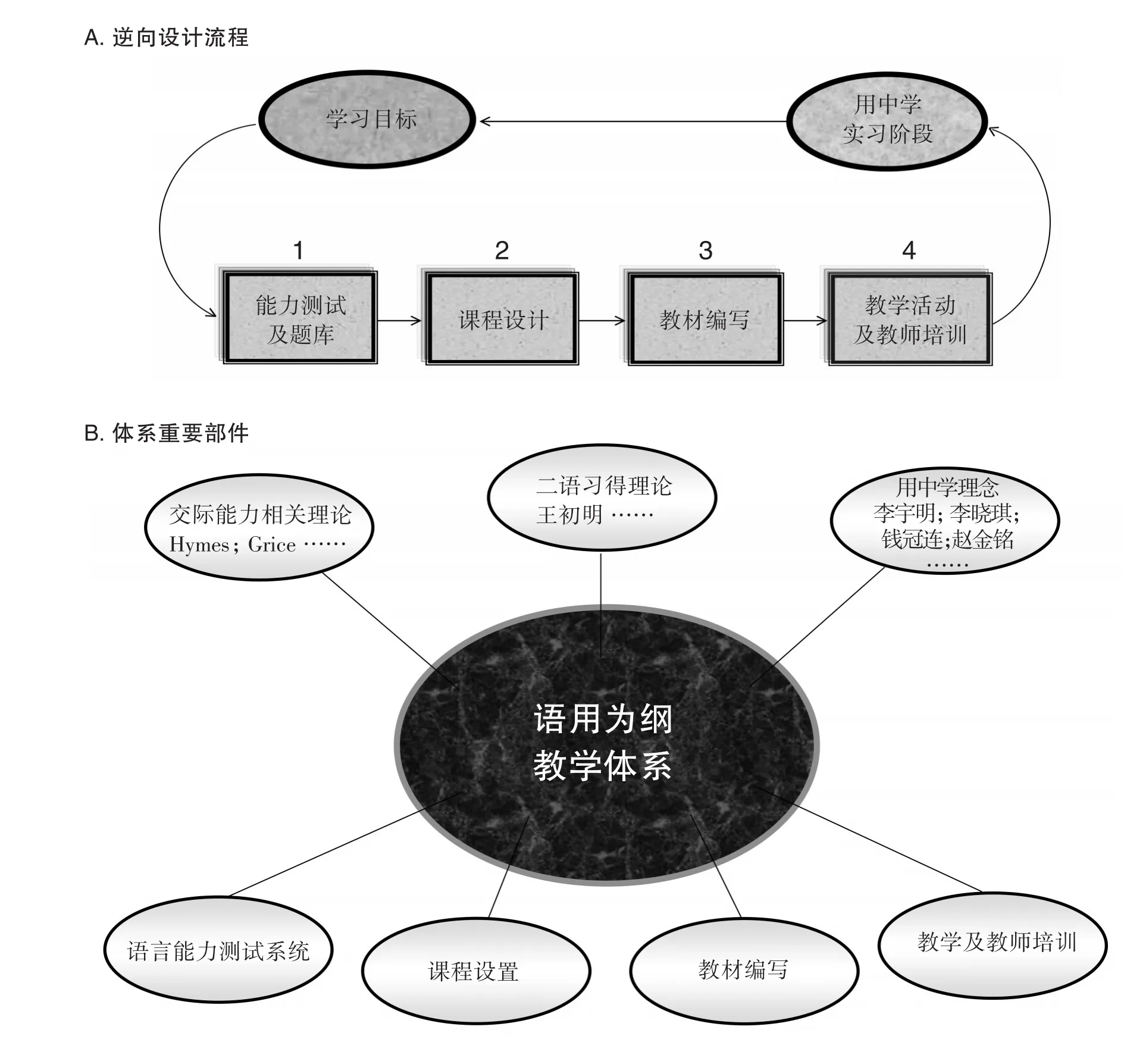

图1:语用为纲教学体系

题目中的“逆向”意味着测试先行,这首先是因为语言教学界到目前为止还是把测试作为检验学习成果的工具(不包括入学试和分班试),而且绝大部分考试还是考知识而不是考能力,也就是说学生的学习成绩和他们在生活中运用语言的能力之间并不能划等号(刘建达,2008)。借用测试领域的两个术语,考语言知识并通过考试成绩推测语言能力的叫“间接考试”(比如考驾驶证时的笔试),把希望学生做的事情拿来当考试的叫“直接考试”(比如路考)。有人认为发音、词汇、语法考试成绩好的学生比成绩差的会说话,这些人比较相信间接考试;有人觉得想知道学生会不会说话最好就是跟他说话、让他说话,这些人信的就是直接考试。把测试作为语用为纲教学体系的第一环节是因为我们用的就是直接考试,是以学习目标为基础的能力测试,目的是看学生到底“能做”什么(方绪军等,2011)。把这个最终目标定下来以后才开始考虑其他的三个环节,包括课程设置、教材编写、教学活动与教师培训,整个体系图示如下:

图1A中的“用中学实习阶段”本身是一个为期两周的三学分沉浸式课程,是这一教学体系中的特色课程之一(关于课程理念和具体操作见Wu,2018)。图1B所示的理论框架背后的理念来自社会语言学、二语习得和这些年学者对语言和文化、教学大纲等方面的研究,文末的参考文献不能尽录,只列出几位作为代表,名副其实的挂一漏万。

在进一步讨论以前,必须强调本文中“语用”是“语言运用”的缩写。从教学的角度,语用为纲与结构为纲是两个并列的概念。以“我是中国人”为例,结构为纲的教学理念是务必让学生知道这几个词的发音,每个词的意思,在句子中分别起到什么作用,整个句子根据语法分析应该属于什么句型,这些都是每个老师上课时通常会做的事情。语用为纲的教学理念,是在结构的基础上再走一步,告诉学生这句话大概会出现在什么语境里面,这种语境对说话和听话的人、对说话的地点或者场合、对说话的时刻或者目的,都有什么制约,这些是很多教师上课时很少做或从来不做的事情。之所以不做是因为教学大纲上没有这样的要求,考试中没有这样的题目,课程设置中没有这样的内容,教材中没有这样的信息,教学活动中没有这样的设计,教师培训中也没有这么一个环节。

从研究的角度,语用为纲教学理念所关注的重点是语言功能(包括这些功能与结构的对应关系),功能的难易度以及在生活中出现的频率,不同的功能与语境(包括人、地、时三大要素)之间的关系,各种语境对语体的制约,语体本身的分类,还有语境、语体与语言结构之间的对应关系。这些都是社会语言学特别是语用学研究中常常碰到的问题,前者关注的是语言与社会的问题,后者侧重人际交流中来自文化的约定俗成。(Lado,1957;Chi,1996;钱冠连,1997;陈原,1999;李晓琪,2006;冉永平,2006;赵金铭,2011)语用为纲教学理念和相关教学实践是社会语言学研究对语言教学的影响和贡献,就像以句型操练为代表的教学法是语言学中的结构主义研究对语言教学的影响和贡献。必须说明的是,语用学作为语言学这个大家庭里面的一个分支,从上个世纪60年代的Austin,70年代的Grice,到80年代的Brown&Levinson,这些学者关注的是言语行为、会话中的合作原则,人际交际中的礼貌原则这一类问题。这些研究解答了与语体相关的很多问题,也是语用为纲教学体系的理论基础之一(王初明,2010)。

在研发语用为纲教学体系和相关教学实践中,我们碰到的最大质疑是语言运用作为一个体系是否能用于教学,因为没有人能穷尽语言运用的所有可能性,对体系本身的构成和边界也尚未有定论。大家知道语言结构有三个子系统:语音、语法和语义(词汇)。每一个子系统本质上都是一个可穷尽、有边界的封闭体系。在三个子系统中,词汇作为语义系统的主体往往最活跃、变化最大、最快而且永远在发展。即便如此,假如我们以某一个时间点划线,理论上还是可以穷尽特定时间之前的词汇。正因为语言结构是一个相对封闭的体系,所以我们比较有信心在“有限”的语言现象中根据不同的教学理论,人为地找出某些具有代表性的语料,作为我们进行语言教学的根据(比如基于词频的词汇大纲)。

语言运用是一个开放的体系,因为使用语言的人类社会永远有新场景、新内容、新理念,需要新的语言组合帮助我们传递资讯、沟通彼此。把语言结构比成湖,语言运用就是无边无际的汪洋大海,一个没有中心或找不到中心、未知边界的语用之海。从这个角度看,想构建一个用于教学的语用体系对很多人来说的确是一个不可思议的任务(Wu,2008)。在构建语用为纲教学体系的过程中,我们已经做了很多具体的工作,对语用为纲的理念在测试系统、课程设置、教材编写、教学活动与教师培训等四个重要环节中如何落到实处也有过专门的讨论(吴伟平,2008、2009、2013、2019),此处不再展开。虽然现在我们还不能完全回答根据这个体系应该“教什么”和“如何教”这两个核心问题,但起码已经有路可走(Wu,2016)。

回到对语用体系的质疑,其实有一个很简单的回应。以大学本科课程为例,结构为纲教学体系中所用到的语料本质上是取样,语用为纲教学的语料也是取样。母语者一线教师都知道,实际上出现在教材中和课堂里的语言素材,不管是结构为纲还是语用为纲,只不过是各自语料大海中的一滴水。三千常用字和所有的汉字,教材中出现的句型和所有的语法现象,说到底也是水滴和大海的关系。水滴的大小在目前的讨论中应该不足以改变“抽样”的本质,因此也就不足以推翻以此为基础的教学体系。

3.语用为纲教学体系的四大环节

下面从这一体系的第一环节开始,分别介绍每一个环节,同时简单讨论四大环节彼此之间的关系,并尽量通过比较,指出具体操作中与结构为纲教学理念下常用做法的异同。

3.1 根据对语言能力的要求开发测试系统

语言教学的常用做法是从教学开始,通过老师的讲解、学生的练习和作业,最后用考试来检验学习成果。多年来不管是学校、课程、教师还是学生,大家都尽量避免被别人戴上“为考而学”这么一顶帽子。这其中的原因其实很复杂,或许是源于“一试定终身”的负面效果;或许目前常见的大规模考试有太多的弊病;或者家长和学生对应试教育已经深恶痛绝。就语言测试本身而言,考生的成绩跟能力不匹配的话,这种测试最后一定没什么公信力。更具体地说,假如语言学习课程以结构为主,学生只学到知识,没有把知识变成能力,测试作为检验学习成果的工具,基本上也是“考知识”而非“考能力”,在这种情形下,能力就成了纸上谈兵。课堂上考试成绩好的人,实际生活中没有显示出相应的能力,看到一个口语拿了A但说话磕磕巴巴、词不达意的学生,我们首先怀疑的就是口语考试的信度和效度。

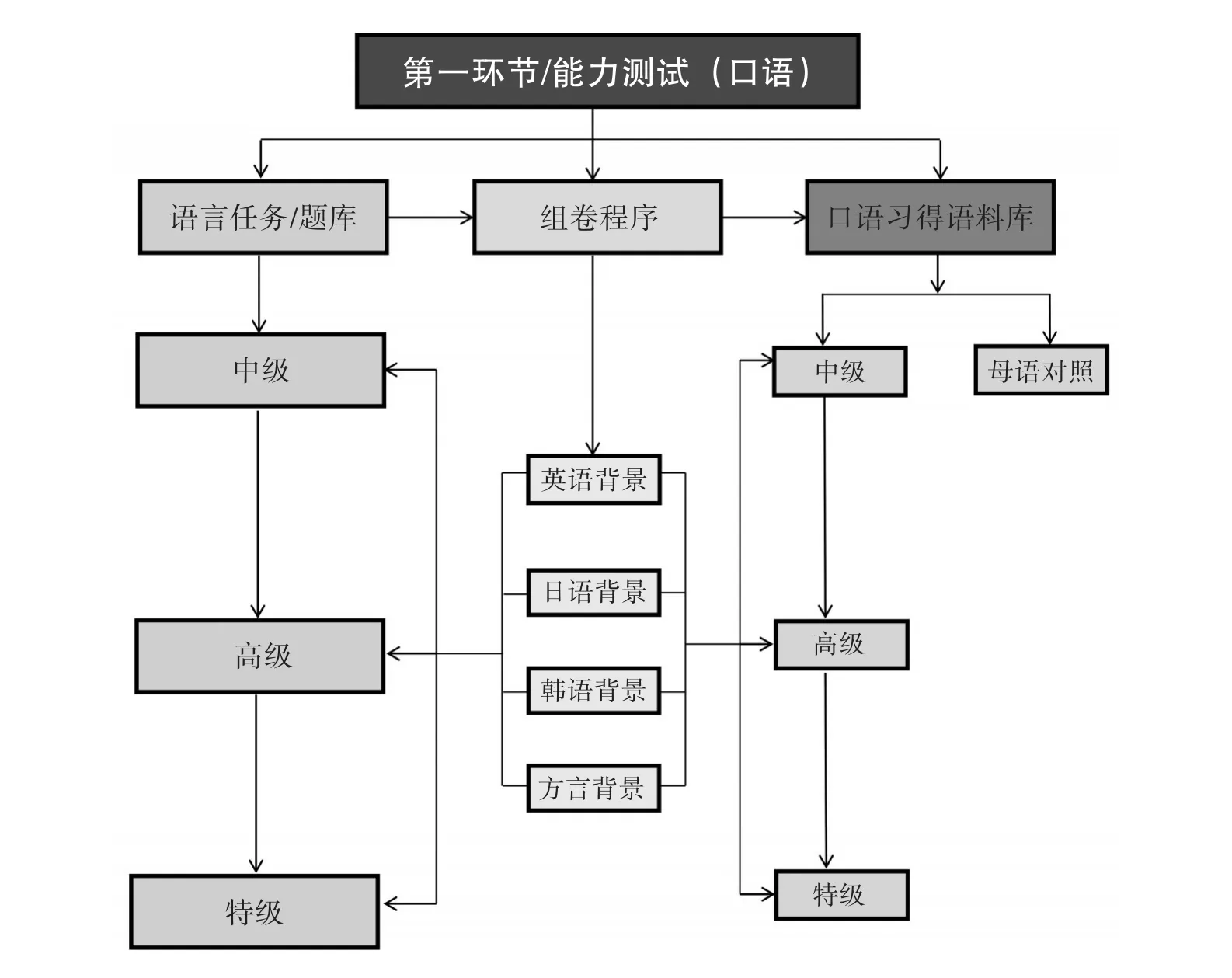

图2:语用为纲教学体系的测试系统

既然是学以致用,既然是语用为纲,那么考试的重点就必须是能力,而不能只是知识。根据逆向设计的原理,语用为纲作为一个语言教学体系,必须首先研发并落到实处的就是能反映学生语言运用能力的测试。考虑到能力测试可以反复使用的特点,这种测试应该是一个可以根据学生语言水平和文化背景随时调整的系统,而不是一张试卷。以口语为例,我们根据学生对口语表达的要求,设计了电脑化口语水平测试,包括与学生母语相关的题库、组卷的电脑程序、评核机制和与之相匹配的学习者语料库。测试本身的原理和操作以及相关问题,在之前已经有所讨论(吴伟平,2008),这里要强调的是题库中的600个语言任务都是以生活中语言运用的要求为基础而设计出来的。回到图1,能力测试的设计基础是学习目标,我们期待学生在生活中如何运用语言,就得让学生在测试中做的事情跟在现实生活中所做的事情尽量接近,这就是测试任务的真实性(Wu,2001),也是能力测试有别于成绩测试的显著特征——前者考能力,后者考知识。只有这样,我们才能说学生在这种直接考试中所取得的成绩基本上反映了他们在现实生活中运用语言的能力,这也是我们在设计语言任务时强调加入语境元素的原因。整个测试系统的架构如图2所示。

需要说明的是:

1)因为我们面对的大部分学生母语是英语、日语或韩语,这个测试也主要为这些学生服务,所以把这三种语言作为测试的工作语言(为避免题目本身和测试过程相关解释的语言难度高于目标考生的语言能力从而影响测试的效度和信度,SOPI/COPA系列的口语测试用学习者的母语作为测试的工作语言,包括题目本身的描述),语料库收集的也是这三种学生的口语产出。

2)同步建立学习者口语语料库是研究口语习得的需要,根据母语背景设立子库一方面是为了语别化研究的方便,另一方面也是受我们自己学生背景所限,语料库建设与测试结合是目前常见的做法。

3)母语者语料子库只是为了对照和研究的需要,并不是测试系统的一部分。

前文提过,结构为纲语言教学中所用到的语法点是所有语法现象中的代表性语料,同理,我们也可以把语用为纲教学体系中的语用点看成语言运用的代表性语料。测试系统的题库一共有600多个源于生活的语言任务,每个任务可以看成一个语用点(吴伟平,2006),其主体是一个语言功能,加上与之配合的语境和内容。即使手头没有实证性的科学实验结果,我们凭常识也完全可以理解并同意这样的推断:第一,在日常生活中用任何一个语言功能来完成语言任务的时候,势必牵涉到语音、语法和词汇的知识以及对这些知识的运用;第二,语言功能难度越高、语言任务越复杂,在完成的过程中就涉及越多或越复杂的语音、韵律、词汇、语法和篇章结构现象。参照来自美国外语教学学会(American Council on the Teaching of Foreign Languages,简称ACTFL)已经被学术界广为接受的分类法,我们把题库中的语言任务按照难易度分成中级、高级和特级三个等级,各级相匹配的语言功能、语境和内容举例详见表1。

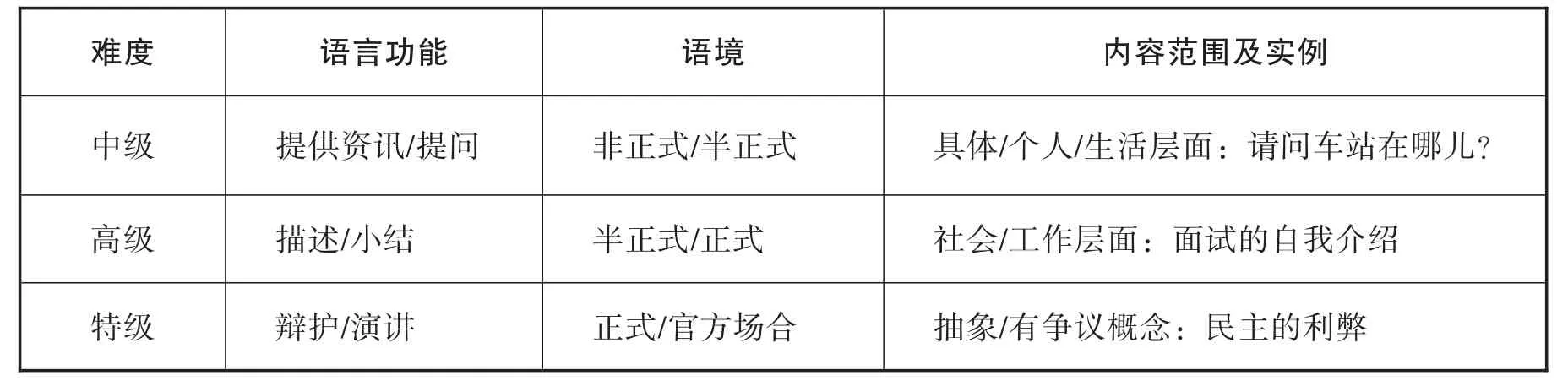

表1:语言功能难度简表

有了这些源于生活的语言任务并按难度分类以后,下一步就是能力测试的设计。作为语用为纲教学体系的第一环节,我们所采取的测试工具和评核手段必须可靠而且具有相当的认受性,测试所得到的最后结果必须跟每位学生的语言能力有密切的联系。根据测试性质(排除知识型测试),认受性和使用时间长短等因素,比较了北美(ACTFL),欧洲(European Framework,方绪军等,2011)和亚洲(HSK/PSC)等几种常见模式,最后我们把北美的口语面试模式(Oral Proficiency Interview,简称OPI)作为语用为纲教学体系测试系统的研发蓝本。考虑到这一测试工具是大规模教学体系的第一环节,而不是OPI的一对一模式,在具体操作层面我们参考了美国应用语言学中心根据OPI的原理研发的SOPI(Simulated Oral Proficiency Interview),这是用录音机单向取样的口语测试。借用网络时代的科技手段,我们用电脑取代了录音机,所以这一测试系统的简称是 COPA(Computerized Oral Proficiency Assessment)。过去几十年中,大量学者在这方面开展的很多研究(Clark,1988;Stansfield,1989;Stansfield&Kenyon,1996),证明这一测试工具的信度、效度都相当可靠,特别是OPI和SOPI的对比研究,证明了没有对话,单向取样的口语测试其实也有相当高的信度和效度(Ke,1994)。必须说明的是,SOPI和COPA都没有初级题目,除了人机对话的特点和测试的可行性(Practicality)等因素以外,其理据是有能力完成高难度任务的学生,往往都会有能力做好难度低的任务。这就像一般情况下,一个能跳出1米5成绩的运动员,我们相信他应该能跳过1米2。在评核方面,完不成中级任务应试者的语料根据需要可以作为评核初级水准考生的可靠语料。

3.2 根据测试系统设计课程

假设上面讨论的题库是语言运用的缩影,学生最后的测试结果代表了他们的能力,第二环节的课程设置就是为学生的学习指出方向,画出路径。课程设置的重点是保证整个课程里面每一门课之间有内在的、科学的联系,而所有课程加起来都必须为学习的最终目的服务(李泉,2006)。在我们的讨论中,结构为纲跟语用为纲是两个并列的概念,而不是互相对立的。不管以什么为纲,任何一个语言课程,学生总得掌握一定的语音、词汇和语法知识,才能进行沟通和交流,就像我们一定得有米才能煮出米饭。语用为纲与结构为纲在课程设置上的最大区别,就是前者把语言运用的相关因素,比如上下文,比如语体,比如说话时候的人、地、时和说话目的这些信息设为课程设置的内在部分,而不是可有可无的外挂。

在测试环节建立题库的时候,我们就已经充分地考虑了语境因素,题库中600多个源于生活的语言任务,在这一环节就成了课程设置的基础。需要考虑的问题有很多,比如低年级学生应该学什么语言功能?在什么样的场景下用这些功能完成什么语言任务?这些任务和高年级学生所面对的任务有什么不同?低年级和高年级的语言任务之间又需要哪些任务作为过渡?这些都是前文提过在实践过程中碰到的难题,也是到目前为止还一直在摸索的问题。用结构为纲的课程举一个例子,一年级学的句型和三年级应该学的句型很不一样,而作为两者之间的过渡阶段,二年级的学生面对句型除了其他因素以外还得考虑承上启下的问题,下面从各级课程中各挑出一个作为例子简单说明。

基础课一Application of vocabulary&grammar I/词汇及语法应用I

基础课二Oral skills practice II/基本口语练习II

基础课三Communication in context III/语境及交际能力训练III

高班专门课Communication Skills&Culture/语言与文化

特别课程PRINCH:PRagmatic INternship in CHina/语言文化实习课(高级)

这一环节值得专门提及的特点有两个:一个是利用一切机会突出“用”字,即使是打基础的低年级课程,课程名称也用了“应用/application”,而不仅仅是“词汇与语法/Vocabulary and grammar”。当然,除了名称以外,在编写教材、教学和教师培训等环节也一脉相承,从不同的角度,用不同的方法和手段强调相关的语用。另一个特点是根据语用为纲的理念专门设计的特别课程“语言文化实习课”,即下页图3中的“特色课程”(Wu,2018)。

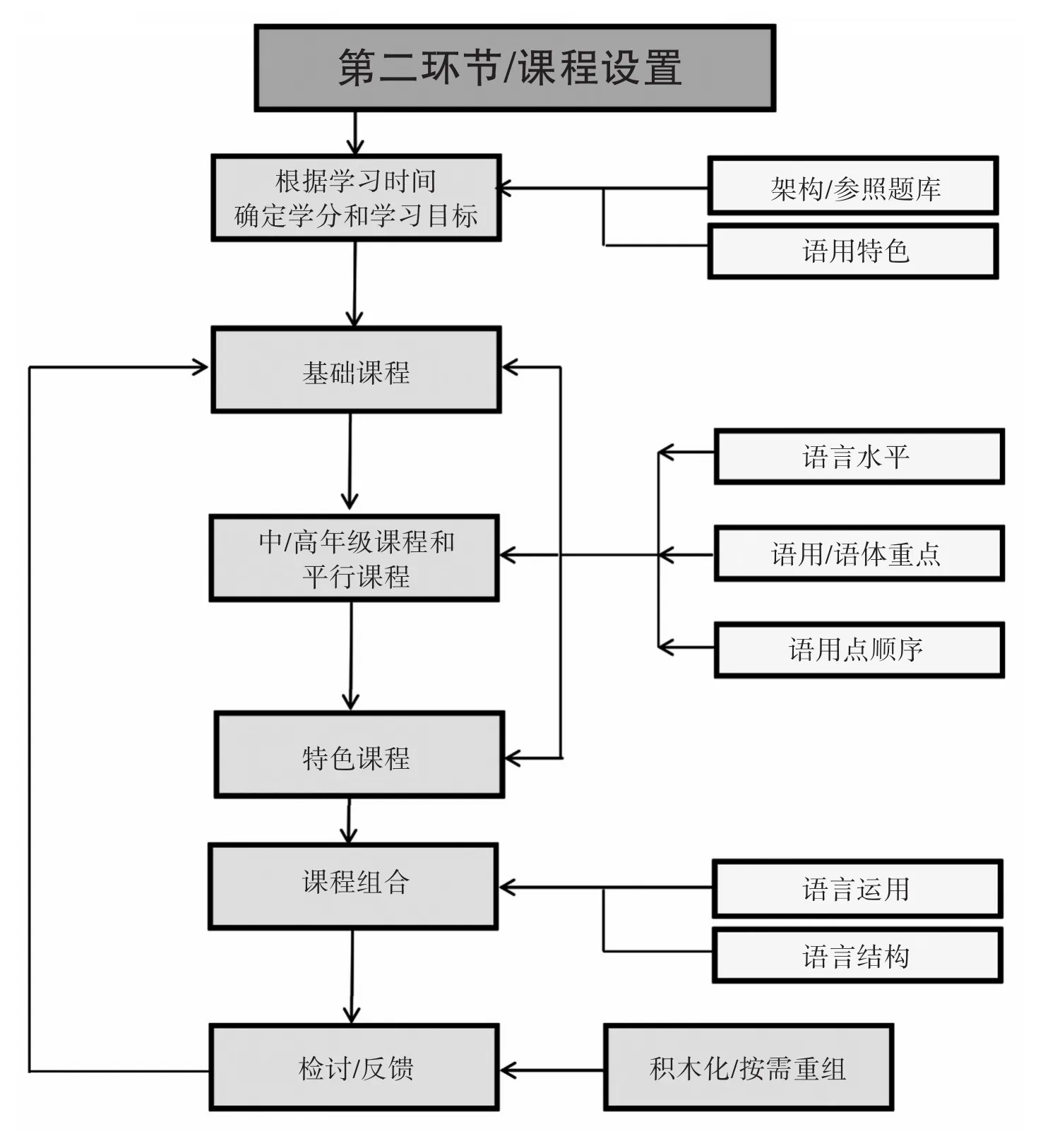

图3的左侧和常见的课程设置并无太大区别,细看会发现多了特色课程一项,即这一项和右边的各项加起来,使语用为纲的理念贯穿了整个设计过程。右边第一项指的是我们在第一环节中所讨论的题库,在定课程架构的时候首先对照600多个语言任务的难度和相关的语用特色,再根据学生的学习时间决定需要多少个学分。基础课程,中、高年级课程和平行课程在任何课程中都是必不可少的知识课,不过在任何一个阶段都有来自右边的语用信息,这是在潜移默化中让学生知道语用因素也是学习的重点之一,也是为下一阶段参加特色课程做准备。

图3:语用为纲教学体系的课程设置流程

3.3 根据课程需要编写教材

语用为纲教学体系的理念必须在教材中有所体现,包括课文、练习和经常性的小测验。这一节以口语教材为例,举例说明如何处理教材编写中的纲与目、本体与运用的定位、如何把语境与语体作为教材的内在部分等问题。只有内化,才能做到“学伴用随”(王初明,2010)。从上一节讨论的课程设置中可以看出,我们一直强调的是语用因素不可或缺,但具体该如何操作呢?下面以中级口语教材的编写过程为例逐步解释,详细讨论参见吴伟平(2019)。

下页图4是国际汉语教学语用为纲系列教材第三册(目标使用者是英语为母语的学生)编写小组遵循的指引。其中有几个地方最能体现语用为纲特点:首先是决定课文内容目录的第一步,因为题库中所有语言任务都注明了语境因素,所以我们可以根据语境的正式程度排列课文,再根据语境选用恰当的功能、合适的内容和与之相匹配的语体特征(冯胜利,2013)。第二是教学点的挑选,基于“从口语到口语”的理念,所有课文的第一稿都是母语者根据题目要求录下来的无稿口述,这种自然语料不可能有现成的教学点,教材编写走这样的路一方面增加了生词和语法点编排的难度,但同时也给语用点的挑选开了绿灯,可以在自然语料中先挑合适的语用点,保证语用为纲的理念,再根据入选的语用点决定词汇和语法点。这两点都有利于落实语用为纲、结构为目的编写原则。

图4:语用为纲教学体系的教材编写流程

在编写过程中,所有与“语言本体”(语音、语法、词汇)相关的因素在教材编写者中成了第二层次的“目”,隶属于第一层次的“纲”,包括语境、功能、语用点和语体这四个与语言运用密切相关的选项。按编教材的惯例,最理想、最科学的状态是先弄清、弄透每个选项的内在体系,这样才能在编写的过程中根据各个体系的特点挑选出对学习者来说最合适的内容,并参考语言习得理论决定这些内容的“出场顺序”和复现率。这和结构为纲教材编写中先有常用词表,再以此为根据写出课文,最后编出每一课的生词表在本质上走的是同一程式。以“得体”相关的努力为例,要把语体信息变“隐”为“显”,成为教学的一部分,就必须根据语境和内容的需要为语体划分等级,最后的成果是教材中每一课都有了语体等级并做了一些简单的描述(吴伟平,2019):

非正式语体:特点是放松、亲切、随意,其目的是取消或淡化距离感。

半正式语体:介于“非正式”和“正式/官方”之间的语体。

正式/官方语体:特点是有规有矩,其目的是强调权威或表示尊重,有明显距离感。

对语体做一些简单描述就是想真正做到“为学生编教材”,把专家和母语者认为“理所当然”,但学生一无所知的东西认认真真地写出来。尽管现在写出来的东西可能挂一漏万甚至不一定正确、全面,但这种信息的反复出现最终会让学生像注意语音和语法问题一样开始注意语体的问题。

3.4 教学活动和相关的教师培训

本文开始的时候我们提到“教什么”和“如何教”这两个核心问题,到目前为止我们讨论了语用为纲教学体系逆向设计的前三个重要环节:能力测试、课程设置和教材编写。所有的理念和所有的准备工作,最终都得通过教学活动才能落到实处,而主导教学活动的就是教师(崔希亮,2010)。上一节我们探讨如何把语用点和语境因素编进教材,帮助教师解决“教什么”的问题,这是缓解教师在语用为纲教学方面“无米之炊”的困境。大家都知道“无米之炊”很难,其实“有米之炊”也不容易。虽然教材中有了语用为纲的教学点,课堂活动、作业和各种测试中除了要求语言正确以外,也有了“文化得体”的要求,但如何根据学生的情况善用、活用教材,既需要理念也需要技巧,这是我们这一节要讨论的内容,也就是“如何教”的问题。

首先,我们必须承认,语言教师作为一种职业,有一些基本功是共通的,包括对课堂的掌控,对所有学生的了解并根据每位学生的特点因材施教,熟知听、说、读、写各种技能课程的特点和忌讳,知道如何循循善诱、因势利导,甚至具体到如何提问、如何讲课、如何操练。这些基本功的训练是语言教学界大部分教师培训的重点,目的是让教师掌握必要的课堂教学技巧。同时我们又明显地感觉到不同的机构有不同的教学理念,因为所有的技巧说到底都是为理念服务的工具,所以最有效的教学活动和教师培训必然紧扣该机构所认同的理念。既然我们前面三个环节都强调语用为纲教学体系的理念是让教师和学生注意及了解各种语境因素,在教学活动和教师培训的这一环节也会强调跟语言运用相关的操作。

下页图5简单勾勒出我们的教师培训模式:顶层左侧方框中的“讲座”和“阅读”鼓励教师自我充值,是大部分大学教师的自觉行为,也是他们终身学习的一部分(崔希亮,2007)。右侧是目前所有高校都离不开的学生评估。每个学期来自学生的“成绩单”让教师知道自己的长处和短处,对教师来说,学生的评语往往是最好的“培训”。中间的工作坊是我们的讨论重点,探索不同的教学理念和落实理念的相关技巧如何通过不同的工作坊变成教师的教学行为,并在这些教学行为的无数次重复中变成教学习惯。

如图5所示,工作坊分宏观、微观和特训三类。中间的微观工作坊与教师基本功相关,几乎所有的教师培训项目都有类似的内容,此处不再赘述。比较能够反映语用为纲教学理念特色的是左侧的宏观工作坊和右侧的特训,教师培训离不开教学活动,所以图中并没有把具体教学活动一一列出。之所以把宏观培训的重点放在语言学与语言教学,还有语言观这些方面,是因为到目前为止这是教师培训中的弱项,有必要加强甚至矫枉过正。过去十多年的培训实践证明,观念的改变是一件十分艰难的事情,习惯的养成就更是任重道远。很多教师

图5:语用为纲教学体系的教学活动与教师培训

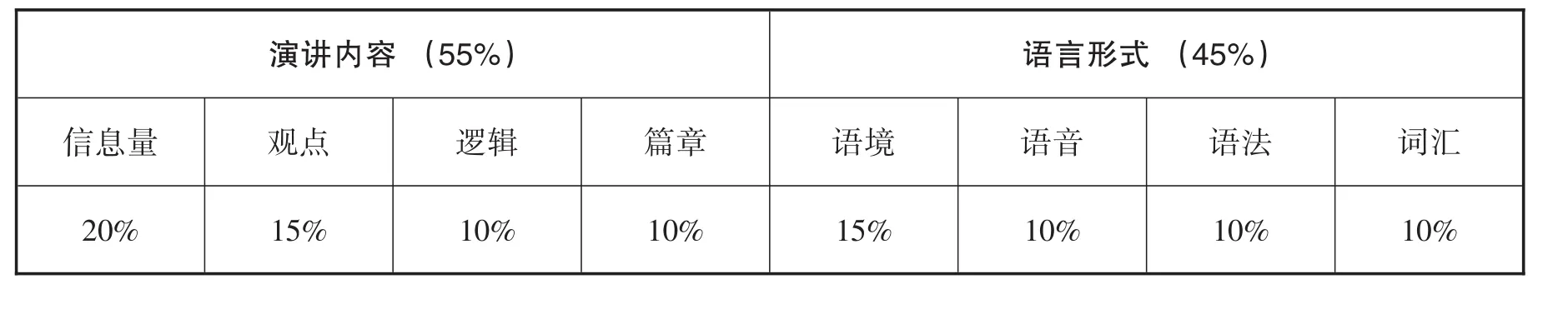

入行前就已经先入为主,觉得教学就是传授知识,苦练的也是微观工作坊中所包括的基本功,因为自己的老师,或老师的老师都是这么做的,所以自己当了老师很自然地就顺着“老路”往前走。我们在第一个工作坊中强调社会语言学的发现和贡献,就是有意识地传递语言结构之外的信息,拨动教师头脑中“语言运用”的这根弦。在特训工作坊中,又引导教师像学生一样进行语境因素分析,对直接影响语言交际的语境因素做定性和定量方面的研究(吴伟平,2016)。教师都知道汉语语音有声、韵、调,语法看主、谓、宾,这都是练习和点评的基础,可语境该怎么说呢?以PRINCH课程的口语报告为例,刚开始我们发现教师的点评往往局限于语言结构,所有的点评中最突出的就是学生哪个音发错了,哪个句型用错了,哪个词用得不好。培训中我们为教师准备了指引,详见表2。

表2:语言文化实习课(PRINCH)课程学生演讲点评参考

一个课程下来,假设学生回顾一下每次演讲后教师的所有点评,发现语境因素一直是教师关注的重点(不管是正面的表扬和肯定,还是反面的提醒和批评),那么他们就会意识到语言运用方面的信息。久而久之,习惯成自然,讲话时注意得体与否就会变成这些学生语言运用的一部分。教师从不提语境,学生又如何能“无师自通”,注意是否得体的问题呢?

4.小结

语言教学是一门学问,我们可以把汉语二语教学和华文教学看成一个学科。这个学科既有科学的一面,也有艺术的一面。科学指的是万变不离其宗,不受时间、地点、学术流派和理念影响的“硬核”,比如语音学习,学生总得学好语音才能把话说好;艺术指因人、因地、因时而异,因理念不同而灵活掌握的教学方向和操作手段。

“教什么”和“如何教”这两个核心问题从语言教学的第一天起就存在,多年来随着时代的变化、理念的更新和科技的发展,各种不同的答案层出不穷。曾经认为是“唯一”正确的道路(比如语言实验室刚问世的时候,没有实验室的学校都觉得自己是二等公民;句型操练风靡的时代,不做替换练习的教师简直是大逆不道),慢慢变得不那么唯一。时代的变化使“学以致用”慢慢地成了语言学习的主流,理念的更新带来了知识传授与能力培养并重的局面,科技的发展让粉笔黑板及其所代表的“操作体系”慢慢退出历史舞台,让线上、线下教学一起各显神通。

语言教学作为一个领域之所以能不断发展,就是因为我们发现这两个核心问题有源源不断的新答案。本文根据多年来一直试行的教学体系和理念,试图为这两个古老的问题提供另一种答案。实践证明,这一体系四个环节中最难落到实处的是教学活动与教师培训。我们已经有了语用为纲的测试系统、课程和教材,但说到能把这些理念变成现实的教师能力,只能说我们离目的地还有相当的距离。对教师来说,理念的改变难,习惯的改变更难,养成新的教学习惯是难上加难。严格地说,这是一个脱胎换骨的过程,但并非每一个老师都能脱、能换。作为在这一领域耕耘的语言教师,很多时候我们其实并不清楚是否能到达彼岸,但我们清楚的是,想把任何一件事情做好,就必须随着社会的发展随时审视我们的“一贯”做法,善用时代的机遇并不断实践,这就是与时俱进。