“X+是”的词法化与词汇化

2020-06-22蔡象丽

蔡象丽

(山东大学(威海)文化传播学院,山东,威海264209)

0.引言

汉语系词“是”经历了由指示代词语法化为判断动词(王力,1958/1980:353),再由判断词虚化为焦点标记(石毓智、李讷,2001:48)的过程。语法化单向性认为一个形式在由实词语法化为功能词之后,会进一步虚化为附着形式或词缀。(Hopper&Traugott,2008:8)早期有关研究也倾向于认为功能词“是”进一步虚化为了词缀:太田辰夫(1987/2003:249)将“是”看作副词的一个后缀;陈光磊(1994:25)将副词和连词后的“是”称为“类后缀”。而董秀芳(2004、2005/2016:180)认为有些连词和副词“X”与由其形成的连词和副词性“X+是”在所表达的逻辑意义上没有差别,如例(1)中的“若是”和“总是”,(2)中的“或者是”和“好像是”,由此推测“是”进一步虚化的结果是具有依附性、且意义难以分析的词内成分,并指出汉语“是”并未经历“词法化(morphologization)”,而是直接“词汇化(lexicalization)”了。

但在汉语二语教学中,我们发现“X+是”与“X”并非总是可以替换,甚至经常误用,孙小晶(2009)和曾骞(2013)也发现了同样的问题。例如:

(3a)的副词“还是”要改成“还”,(3b)的副词“只”要改成“只是”,即“还是”和“还”,“只是”和“只”所表达的逻辑意义是有差别的,那么“还是”和“还”,“只是”和“只”是否只是“X+是”与“X”关系中的特例呢?曾骞(2013)曾对这一质疑尝试性地给出过否定回答。如果两者的差异有普遍性,那么词内成分“是”的意义和性质,“X+是”的定性便要重新讨论。基于此,本文将从“X”和“X+是”的关系以及词内成分“是”的性质入手,讨论“X+是”的词法化与词汇化,以及与之相关的词内成分“是”的来源问题。

1.“X”与“X+是”的差异及其成因

1.1 “X”与“X+是”的差异

关于“X”与“X+是”的关系,董秀芳(2004)认为两者所表达的逻辑意义没有差别,只是使用环境上存在细微的区别:一是“X+是”倾向于与较长的成分共现,“X”倾向与较短的谓语共现,这与韵律有关,避免头重脚轻;二是书面文献中“X+是”的使用频率要低于相应的“X”,这是为了书写简便,省略“是”之故。曾骞(2013)则从“只”和“只是”的语义差别出发,分析出“是”在“只是”的构词过程中有语义真值贡献,主要表达说话人对命题为真的肯定性认识。本文认为“X+是”与“X”的差异普遍存在,无论是逻辑意义,还是句法位置都存在较大不同。本文以《现代汉语词典(第7版)》(下文简称为“《现汉》”)收录的14个“X+是”为对象考察“X”与“X+是”的差异。因为有的既是副词,又是连词,为了讨论方便,分别列出:要是(连)、就是(连)、若是(连)、但是(连)、可是(副)、可是(连)、只是(副)、只是(连)、倒是(副)、还是(副)、还是(连)、总是(副)、硬是(副)、别是(副)、老是(副)、愣是(副)、怕是(副),共17个。①《现汉》中还收录了“真是(动词)”“就是(助词)”“就是(副词)”,其中的“是”并未虚化,因此不作为本文的讨论对象。董秀芳(2004)认为《现汉》收录了“别是”,其实“别是”并未作为词条单列,只是在“别”的第二个义项中指出“表示揣测,通常跟‘是’合用”。考虑到此时的“别是”意义已经特殊化,将其列入本文的讨论范围。

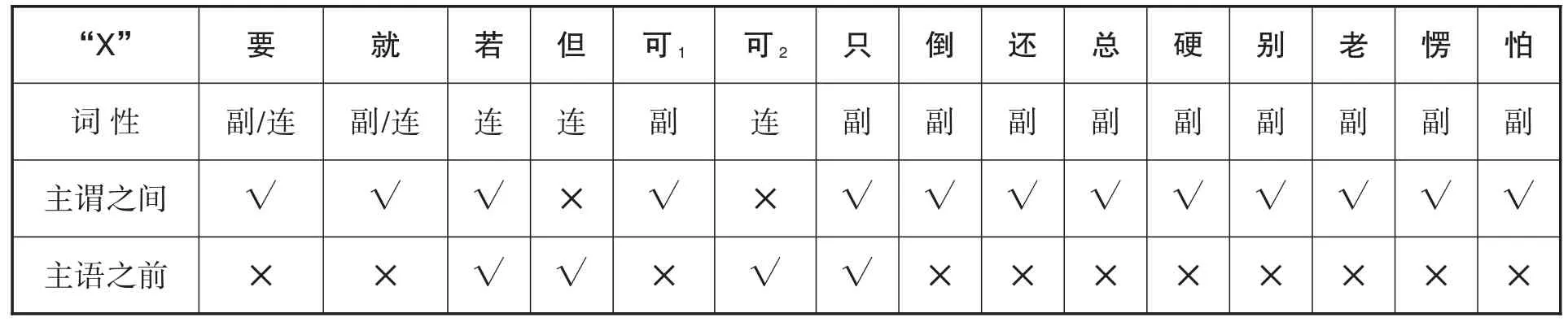

首先是句法位置存在差异。石毓智(2005)将“要是、就是、倒是、只是、还是、总是”统一看作连词,认为它们的句法位置不同于“X”,可以置于主语之前,其实不止这几个词语,也不止是连词的“X+是”与“X”的句法位置不同。为此,我们对《现汉》中收录的连词或副词“X”与“X+是”的句法位置分别进行了考察,结果如表1、表2所示。

表1:连词或副词“X”的句法位置

表2:连词或副词“X+是”的句法位置

由表1可知连词或副词“X”的典型句法位置是主谓之间,只有连词“若”“但”“可”可以置于主语之前;而“X+是”的句法位置却相对自由,除了大部分可以置于主谓之间外,还可以置于主语之前。例如:

(4)a.要是(*要)法院为离婚的事找我,你们了解情况的就替我去解释。(石毓智,2005)

b.就是(*就)我不在,也还是会有人接待你的。(同上)

c.房屋不大,倒是(*倒)陈设挺讲究。(同上)

d.每天早上总是(*总)老王第一个先到。(同上)

e.跟去年一样,今年还是(*还)新稻种产量高。(吕叔湘,1999:254)

f.我去,还是(*还)你来?(《现汉》)

g.老是(*老)他们带东西过来给我,我却没东西招呼他们,很不好意思。(BCC)

h.约定的时间都过去了,别是(*别)他不来了吧?(《现汉》)

i.怕是(*怕)天要下雨。(同上)

j.本来预备今天拍摄外景,只是(*只)天还没有晴,不能拍摄。(同上)

上例(4a)~(4i)中的“要是、就是、倒是、总是、还是(副词)、还是(连词)、老是、别是、怕是”都可以用于主语之前,(4j)中的“只是(连词)”只能用于主语前,而相应的“X”不可以。连词“但是、可是”虽与连词“但、可”句法位置相同,但是否存在来源关系尚存疑问,郭志良(1992)就认为连词“可是”是由语气副词“可是”演化而来的,丁晔(2010)认为连词“但是”是由副词“但是”(“只是、仅仅是”义)发展而来的。如此,便只有“若是、可是(副)、只是(副)、硬是、愣是”5个的句法位置与“X”相同,即大部分“X+是”与“X”的句法位置存在差异。综上,“X+是”较之“X”句法位置更自由,辖域也更大。

其次是逻辑意义不同。绝大多数“X+是”与“X”都可以用于主谓之间,但意义并不相同,很多情况不能替换,如(5a)~(5d);即使能替换,意义也不相同,如(5e)~(5h)。

(5) a.他 只 是 (*只) 送 我 一 本 词典,我们没什么别的关系。(孙小晶,2009)

b.你还(*还是)年轻,不着急结婚。(同上)

c.他家媳妇那个贤惠,可是(*可)百里挑一。(《现汉》)

d.他脸色这么难看,别是(*别)病了吧?(同上)

e.一再降价,可愣是(?愣)卖不动。(同上)

f.他虽然身体不好,可硬是(?硬)不肯休息。(同上)

g.老是(?老)把朋友的劝告当耳旁风。(同上)

h.早点起床,别总是(?总)迟到。

(同上)

两者的意义差别主要表现在两个方面:一是修饰限制范围的差别,“X+是”修饰限制的是其后的整个谓语部分,而“X”修饰的范围或成分则很受限制,如(5a)中的副词“只”只修饰“一本词典”,但副词“只是”修饰的却是“送我一本词典”这个述题,因此当与“我们没什么别的关系”相呼应时,只能用“只是”;再如(5c)中的副词“可是”可以修饰固定短语“百里挑一”,表示“实在是”,而副词“可”却不能。二是“X+是”的主观性更强,Edward Finegan(1995)认为主观性集中表现在三个方面:说话人视角(perspective)、情感(affect)和认识(epistemic modality)。具体到“X+是”,如(5b)(5g)(5h)中“还”“老”“总”是时间、频率副词,而“还是”“老是”“总是”正如《现汉》对“老是”的释义“多含不满或者厌恶情绪”,带上了说话人的情感,故而在特定的语境中不能替换,如(5b)。即使能替换,语义也存在差异,如(5g)和(5h);而(5d)中的“别是”不同于否定副词“别”,带上“是”后变成了带有推测意味的语气副词,即带上了说话人的认识;(5e)和(5f)中的“愣、硬”是情态副词,“坚决或执拗地”之义,而“愣是”“硬是”为“无论如何也是”之义,即从“X”到“X+是”由主语视角变成了说话人视角。因此“X+是”与“X”虽然可以用于同一位置,但到具体语境中也并非都可以替换,即使可以替换,语义也并非完全相同,至少在主观性上存在差异。

综上,“X”与“X+是”无论在句法位置,还是逻辑意义上都是存在一定差异的,只是“X+是”内部存在一定的不平衡,有的与“X”的差异大些(如:还是、只是),有的差异小些(如:若是),就《现汉》收录的“X+是”来说,副词较之连词的“X+是”与“X”的差异更大。

2.2 成因

“X”与“X+是”之所以出现句法和语义的上述差异,与语素“是”的添加有直接的关系。语法化具有单向性。某一语言形式语义内容的泛化或淡化,并不意味着语义内容丧失在语法化的过程中,旧意义的滞留是一种普遍现象,语用强化和语义淡化伴随其中,语用强化一般体现在表示时间、角色、连接等语法意义上。沈家煊在曾骞(2013)文章之后的导师评语中就说道:“只是”的例子告诉我们词汇化后也有“语义滞留”,作为动词的“是”的判断意义还滞留在“只是”一词中。这一评论直接点出了“X”与“X+是”差异的成因。判断词“是”主要是肯定和联系作用,可表示多种关系,在句法上可接任何成分,尤其值得注意的是其后可接小句,当接在连词或副词之后其判断意义进一步淡化,相应地大大增强了“X+是”的语用功能——连接功能和主观性,具体表现为连词或副词“X+是”的连接或评注辖域扩大。由于连词“X”大多数可以用于主语之前,副词的典型句法位置是主谓之间,而添加了“是”的“X+是”大多可以用于主语之前,这就使得副词“X+是”与“X”的差异更大,表2中的副词“X”本是时间、频率、语气、情态副词,当与“是”结合后,都或多或少表达说话人的主观语气。史金生(2003)认为语气副词表达说话人的情感认识,有的副词既有表语气的义项,也有其他非语气义项,都可以看作语气副词。因此,表2中的副词“X+是”(可是、只是、倒是、还是、总是、硬是、别是、老是、愣是、怕是)都可以看作语气副词,即产生了一批与副词“X”相对应的语气副词“X+是”。张谊生(2000)则直接将语气副词称作“评注性副词”,并指出其基本功能是对相关命题进行主观评注,双音节语气副词在句法分布上比较灵活,但受评注和表述辖域的限制,用于主语前后表达的评注视点不同,故而副词“X”与“X+是”有诸多不同。

这样一来也可以更好地解释董秀芳(2004)所提到的“X”与“X+是”的两个用法差异了:一是“X+是”倾向于与较长的成分共现,“X”倾向于与谓语较短成分共现,除了与韵律有关外,更重要的是与两者的句法位置有关,进一步说就是与“X”和“X+是”的修饰、连接辖域有关。二是书面文献上“X+是”使用频率要少于“X”,这除了书写简便原因之外,还在于“X+是”更适合用于口语,因为其主观性较强,具有较强的语用功能。此外对语素“是”真值意义的认定,对“X”与“X+是”句法位置和意义差异的揭示,也有利于在汉语二语教学中对近义词“X+是”与“X”进行辨析。

2.“X+是”的词法化及其能产性

由“X”与“X+是”的差异可知,“是”进一步虚化的结果并非直接、完全形成意义难以分析的词内成分,现代汉语“X+是”中的“是”虽然有的已经难以分析(以连词“但是”为代表),但还有一些意义比较透明(以副词“老是”为代表)。对于词的这种融合程度的差异,Di Sciullo&Williams(1987,转引自董秀芳,2016:12)认为可分为两类:一是词法词(morphological word),一是词汇词(lexical word),董秀芳(2016:11-12)借用并指出两者的主要区别便在于词义是否具有特异性,还指出不在词库中存储的成分并不等于不是词,只是不需要以清单的方式存储而已,比如由一些能产性极强的词缀构成的词就不在词库中,但属于词汇词。本文认为“X+是”按照虚化程度的不同,也可分为两类:词法词和词汇词,也就是说“X+是”经历过词法化阶段。在词法化阶段,“是”意义比较透明的,有其明确的逻辑意义,与屈折词缀差别较大,看作派生词缀更合适,Beard(1995,转引自董秀芳,2016:35-36)将派生构词分为四类:特征值转化派生(Feature Value Switches)、表达性派生(expression derivation)、功能性派生(functional derivation)、换类派生 (transposition)。董秀芳(2016:37)认为汉语词缀以表达性派生为主,既不改变词类,也不改变意义领域,只是反映说话者不同的主观态度,如:“子、儿、头”等名词词缀。“是”也是一种表达性派生,此时的“X+是”与“X”意义相近,词性类同,但语气和修饰限制辖域发生了变化,导致句法分布和逻辑意义出现差别,可以将两者看作是一对含有共同语素的近义词。这类“X+是”,有的如“要是”“就是”“若是”“可是(副词)”“只是(副词)”“倒是(副词)”“还是(副词1)”“还是(副词2)”“总是(副词)”“硬是(副词)”已收入词库,之所以收入词库很大程度是因为其使用频率较高,意义仍比较透明,并未特异化,可看作词法词;有的还未收入词库,双音节的有“越是、而是、或是、准是、也是、仍是、光是、很是、最是、说是”等,三音节的有“尤其是、已经是、好像是、或者是、不管是、明明是”等。Corbin(1987,转引自董秀芳,2016:32-33)提出了鉴别词法模式的三标准:规则性、能产性和有效性。规则性是指形式和意义之间有着一致的联系,从结构形式就可以推出意义,“X+是”的意义可以推知;有效性是指有一定的作用范围,“是”可以置于众多副词和连词之后,组成新词。因此词法“X+是”的规则性和有效性没有问题,接下来重点对“是”的能产性进行讨论。

在古代汉语中词缀“是”就有很强的能产性,据志村良治(1995),中古时期由“是”构成的词汇就已经非常丰富,只是有的没能沿用至今罢了。例如:

(6)a.《世说新语》(南北朝):定是、必是、正是、便是、自是、直是、本是、皆是、则是

b.唐诗、变文(晚唐五代):须是、既是、自是、本是、始是、正是、合是、实是、恰是、犹是、好是、赖是、幸是、俱是、皆是、共是、浑是、应是、总是、尽是、全是、终是、只是、还是、却是、莫是、知是、说是、为是、恐是、便是、皆是、况是、实是、但是、早是、所是

董秀芳(2004:36)指出明清以后到现代汉语,不光单音节连词和副词,双音连词和双音副词也可以与“是”结合形成新词,如“不管是”“或者是”“好像是”“首先是”“尤其是”“已经是”等,同时指出“X+是”的出现不是完全周遍的,存在不少构词空缺。如有“已经是”,但却没有“马上是”,有“或者是”,却没有“与其是”和“不如是”,原因是作为词的“X+是”是经过词汇化而形成的,而词法规则不同于句法规则(硬性),允许空缺和特异性的存在。此外,我们还认为词缀“是”具有自己的逻辑意义,判断义的语义滞留对与其相融合的副词和连词的选择产生一定的影响。

系词长期以来被认为是语义空白(semantically empty) 的 (Hengeveld,1992:32),尤其是在屈折语中,只是动词屈折形态的宿主(hitching post)(Stassen, 1997: 66)。 Pustet(2003:95-127)对此提出了质疑,并借助跨语言语料库,从语义学的角度对与系词共现的词项的原型性语义特征进行了探索,结论为:词项的依赖性、及物性、动态性、变化性特征越少,与系词共现的可能性就越大。我们认为当汉语系词虚化后,其融合成分仍受这些语义特征的制约,当副词和连词(不存在及物性问题)的依赖性、动态性、变化性特征越少时,与系词“是”融合的可能性越大。以时间、频率副词为例,“已经、曾经”表示已经发生,“一直、常常、往往”表示一种常态,因而都具有[-动态性][-变化性]的语义特征,因此易于形成“X+是”;而“马上、立刻、赶紧”则表示将要发生,即具有[+动态性][+变化性],这与“是”的语义特征不相符,因此在一定程度上便阻断了两者的融合。再如单纯方式情态副词“大肆、猛然、悄悄”等表示动作发生时的情态,有很强的动态性,也不容易与“是”融合。

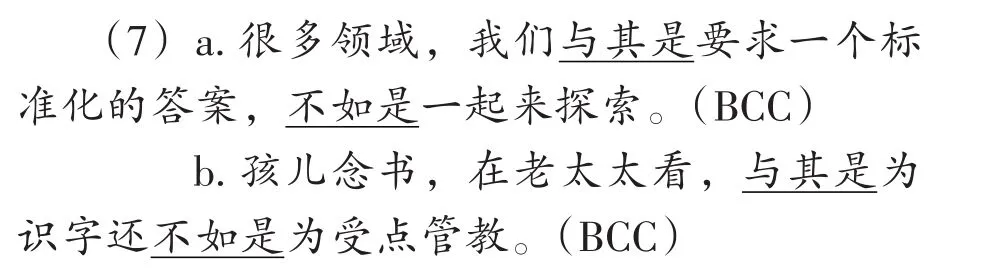

至于“与其……不如……”之后能不能加“是”,还是个值得讨论的问题,我们在BCC语料库中就找到了不少“与其是……不如是……”的用例。例如:

当然上例也可以用“与其……不如……”进行替换,但替换前后语气是不同的。虽然“X+是”由于“是”的语义滞留,不具有周遍性,但这并不影响将其看作一种词法模式。

3.“X+是”的词汇化以及进一步语法化

“X+是”在词法化的基础上,进一步虚化融合,发生了词汇化,此时词义已经专门化,“是”是个难以分析的词内成分。其实“X+是”在词汇化后,整体还会进一步虚化,即发生语法化。这时正如董秀芳(2004)所说,有的已经更像一个单纯词了。此时的“X+是”与其来源词“X”意义完全不同,不存在近义关系,是两个完全不同的词。如“但是(连词)”“可是(连)”“只是(连词)”“还是(副3)”“还是(连)”“别是(副词)、怕是”,其中比较有代表性的是“还是”。例如:

(8)【还是】 hái· shi❶副还 (hái) ① :今天的会~由他主持。❷副还(hái)⑤:没想到这事儿~真难办。❸副表示倾向性选择,含有“这么办”比较好的意思:天气凉了,~多穿点儿吧。❹连表示选择,放在每一个选择项的前面,不过第一项之前也可以不用:你~去,~不去?|去看朋友,~去看电影,~去滑冰,他一时拿不定主意。❺连连接无须选择的若干事项(跟“不管、无论”等搭配使用):不管认识的~不认识的,都得按章程办事。

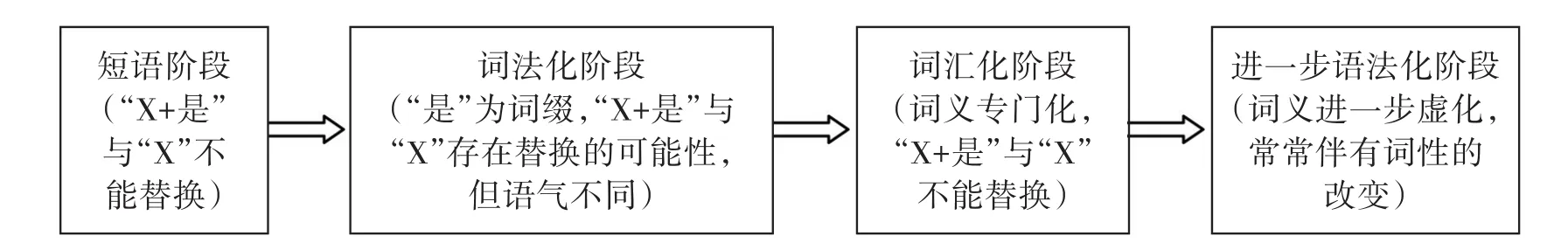

图1:“X+是”的形成演变路径②词汇化阶段有两条路径,第一条路径是形成附加式合成词,已在图1中列出,第二条路径是形成偏正式合成词,如“真是”(动词)。

(《现汉》)

在《现汉》中,“还是”有5个义项,这5个义项中的“还是”较清晰地反映了“还是”的形成演变过程。首先是词法化阶段:前文已经提到,即第一个义项“还是(副词1)”和第二个义项“还是(副词2)”,此时“还是”的语义较为透明,与“还”是近义词,存在替换的可能性(当置于主语与谓语之间时),但主观性程度不同,张斌(2001)将“还是”的意义称作“类同”,以区别于“还”的延续义。其次是词汇化阶段,即第三个义项“还是(副词3)”,此时词义已经发生专门化,表示“倾向性选择”,“是”的意义已经难以分析了,“还是”和“还”不存在替换的可能性。再次是词汇化基础上的进一步语法化阶段,即连词“还是”,义项四和义项五可分别概括为“择定义”①李姝姝(2019:56)认为择定义“还是”是语气副词“还”与判断词“是”词汇化的产物。依此观点,择定义“还是”将与“还是(副词3)”同处于词汇化阶段,只有“任选义”进入到了进一步语法化阶段。和“任选义”。由“还是”的义项发展,我们可以推知“X+是”的形成演变应该经历了这样的过程,见图1。

以上只是“X+是”单向性发展的可能路径,而并非所有的“X+是”都出现或明晰呈现出上述过程。有的“X+是”发展到词法化阶段便戛然而止,如“皆是”;有的处于词法化,是否会向前发展有待时间的检验,如“倒是”;有的阶段可能经历过但并不明显,如“别是”在现代汉语中词义已经专门化,表示推测,即已经发生词汇化,其词法化阶段则不明显;再如“但是”“可是”在现汉中使用其词汇化义项(连词),词法化阶段也不明显。但有一点儿是肯定的,“X+是”目前所处阶段的左边的各阶段一定经历过。

4.词内成分“是”的来源

当我们认为词“X+是”中“是”有逻辑意义之后,我们便不得不涉及另一个问题,即词内成分“是”的来源。关于“是”的来源,董秀芳(2004)以连词与“是”的词汇化为参照首先谈及了这个问题,指出词内成分“是”的发展路径为:判断词(经焦点标记)→词内成分,括号中内容表示一个可选的阶段。这为词内成分“是”的来源从总体上划定了框架,即由“判断词→词内成分”,本文仅就在此过程中焦点标记是否为可选阶段发表一点看法。

首先是从词内成分“是”的语素义来看,根据上文词内成分“是”有语义真值,而一般认为焦点标记“是”没有语义真值,如方梅(1995)、董秀芳(2004),这样一来,焦点标记“是”便不具有虚化为派生词缀的语义基础。

其次是从语言发展规律来说,一般处于非语义中心地位的语段最容易发生句法成分间边界失落(boundary loss)(董秀芳,2004),而焦点标记“是”所处语段,是句子的焦点所在,是句子的语义中心,不存在边界失落的可能性,即不存在虚化为词内成分的可能性。

再次从历史演变时间上来看,一般来说一个语法化的过程要经历较长的时间,至少两者存在时间上的先后关系,而焦点“是”与词内成分“是”并非先后出现。前文已述,太田辰夫 (1987/2003:249)、志村良治(1995:75)一致认为中古时期“是”作为后缀大量出现,最早出现于东晋。而吕叔湘(1985:106-107)指出中古时期有一个明显的趋势,在用作主语的疑问代词前头常常加一个“是”,石毓智(2001:49)认为此时的“是”已经发展成焦点标记。

(9)a.是谁教汝(北齐书三十一)

b.是谁容易比真真(孙光宪,浣溪沙,唐词二百九十六)

可见词内成分“是”(东晋)并不比焦点“是”(唐)出现得晚,甚至还要早一点。

最后是其他跨语言的证据,一系列跨语言的证据证明焦点标记“是”和词内成分“是”的来源句法环境存在差异。Heine&Kutewa(2002)认为系动词的虚化有多种方向,其中“系动词>条件词,系动词>接续词”谈的就是系词演变为词内成分的情况,这类演变一般发生在动词性成分或者小句前后,而“系动词>焦点”发生在系词接在句首代词、指示词和名词的前后。此外Harries-Delisle(1978,转自石毓智,2005)也指出,不仅判断词向焦点标记的发展是人类语言的共性,而且焦点标记又进一步发展成强调标记也是人类语言的一个常见现象,那么汉语中焦点标记“是”的可能发展方向应该是重读的强调标记“是”,两者也的确具有功能上的相通性,都具有标记强调的语用功能。这也从另一个侧面否定了其虚化为词内成分的可能性。

综上,本文认为焦点标志“是”并非词内成分“是”形成过程中的可选阶段,而是系动词发展的两条平行路径。

5.结语

本文主要考察了“是”由实词虚化为功能词后的进一步虚化,即“X+是”词法化的若干问题。主要结论有:一是“X+是”与“X”存在差异,总体看来,在句法上“X+是”比“X”要自由,管辖范围要大;在语义上“X+是”的主观性更强。这些差异与判断词“是”的语义滞留有关,语素“是”的添加直接扩大了“X+是”的连接、评注辖域。二是“X+是”在词汇化之前经历了词法化,具体发展路径可概括为:偏正短语阶段→词法化阶段→词汇化阶段→语法化阶段。在词法化阶段,“是”可以看作一个表达性派生词缀。三是词内成分“是”的来源应为判断词“是”,焦点标记“是”并非其可选阶段,这可从词内成分“是”的语素义、语言发展规律、二者的形成时间、跨语言证据等方面进行证实。

施春宏(2017:150)曾指出当前关于词汇化的研究已经相当深入,但学界对汉语语法系统的词法化问题极少关注。这是因为一般认为语法化斜坡在汉语中的情形应是:实义项>语法词/附着词>词内语素(梁银峰,2008;董秀芳,2004、2016等),即缺少“词缀”阶段。希望本文对“X+是”的有关研究能在汉语词法化这一薄弱环节上做一点儿补充,也希望能对汉语二语教学中“X+是”与“X”的辨析有所裨益。