焉耆七个星毗卢遮那佛法界身图像研究

2020-06-22魏文斌周晓萍

魏文斌 周晓萍

(兰州大学 敦煌学研究所,甘肃 兰州 730020)

已发现的佛法界身图像分布在中原、西域及云南等地区,集中在5世纪至10世纪,是在佛衣上表现天界、人界、地狱界禅观思想的图像。学界普遍认为图像出于 《大方广佛华严经》,华严经因版本的殊异,加之地域间的差异与信仰的不同,依经典所创作的佛法界身图像也有很大差别。佛法界身图像从发现始,国内外学者就对这种图像进行了深入研究,主要有卢舍那佛说①[日]松本荣一 《敦煌画の研究》,京都:同朋舍,1926年,第313页;[日]吉村怜著,贺小萍译 《卢舍那法界人中像研究》,《敦煌研究》1986年第3期,第68-76页;马世长 《库木吐喇的汉风洞窟》,载《中国石窟·库木吐喇石窟》,北京:文物出版社,1992年,第214页;霍旭初 《敦煌佛教艺术的西传——从新发现的新疆阿艾石窟谈起》,《敦煌研究》2002年第1期,第30页;殷光明 《初说法图与法身信仰——初说法从释迦到卢舍那的转变》,《敦煌研究》2009年第2期,第5页;李静杰 《卢舍那法界图像研究简论》,《故宫博物院院刊》2000年第3期,第53-63页;彭杰 《新疆库车新发现的卢舍那佛刍议》,《故宫博物院院刊》2001年第2期,第75页;赖鹏举 《丝路佛教的图像与禅法》,台北:圆光佛学研究所,2002年,第85-93页;释见辟 (冯心慧)《华藏世界:华严学的净土信仰》,中国社会科学院研究生院博士学位论文,2010年,第121页;陈清香 《卢舍那佛的图像源流及其彰显的华严法界观》,《华严学报》2011年第2期,第31-70页。、宇宙佛说等②何恩之、魏正中著,王倩译 《龟兹寻幽——考古重建与视觉再现》,上海:上海古籍出版社,2017年,第202-210页;[日]宫治昭著,贺小萍译 《宇宙主释迦佛——从印度到中亚、中国》, 《敦煌研究》2003年第1期,第25-32页。。

20世纪初,斯坦因、格伦威德尔、勒柯克、奥登堡等相继在新疆的于阗、龟兹、焉耆等地发现了一种独特的在佛衣上表现佛陀、须弥山、六道众生等图像的作品并对这类作品进行了绘图与分析。其中,格伦威格尔最先将焉耆有佛法界身图像的七个星石窟编号为第9窟,奥登堡编号为第11窟,现行编号为第1窟。关于该图像的认识,格伦威德尔认为图像描绘的是 “一位龙王,所指的大概是西方天王”。①[德]A.格伦威德尔 (Albert Grünwedel)著,赵崇民、巫新华译 《新疆古佛寺:1905-1907年考察成果》,北京:中国人民大学出版社,2007年,第371页。1914年奥登堡对七个星石窟进行全面考察后认为身体上或衣服上有图案的佛是法身佛。②[俄]佳科诺娃 《俄罗斯国立艾尔米塔什博物馆藏锡克沁艺术品》,上海:上海古籍出版社,2011年,第60页。关于法身佛,林保尧认为,法身佛是居于最高地位的如来身,其佛法与佛理永存佛身,身法互等。以《华严经》所论的法身佛即为毗卢遮那如来,若以密教的体系来讲,相当于 “大日如来”③林保尧 《佛教尊像的分类》,《艺术家》第17卷第5期,1983年,第173页。。李静杰以 《六十华严》为依据,认为七个星法界立佛下身的上半部表现的种种花形,应与于阗坐佛身上的几何形世界海有关,而且作者认为 “重视千佛的表现是龟兹作品的一大特征”④李静杰 《卢舍那佛界图像研究简论》,《故宫博物院院刊》2000年第3期,第60-63页。。此外,易丹韵以如来为华严主尊佛对七个星石窟的法界身图像进行了再考察。⑤易丹韵 《ショルチヨク石窟第一窟の法界仏像についての再考察》,《美术史研究》第54册,2016年,第75-94页。

以上有关焉耆七个星第1窟佛法界身图像的论述,忽略了石窟中法界身图像出现的时间背景以及供养人。以下将依据图像出现的时间背景、供养人及华严义理等方面对图像进行考证。

一、焉耆文明与佛教信仰

1.焉耆文明与回鹘西迁

焉耆是位于丝绸之路西域段最重要的绿洲之一,西接龟兹,东邻高昌。《旧唐书·焉耆传》载:“焉耆国,在京师西四千三百里,东接高昌,西邻龟兹,即汉时故地。其王姓龙氏,名突厥骑支。胜兵二千余人,常役属于西突厥。”⑥[后晋]刘昫等撰 《旧唐书》卷198《焉耆传》,北京:中华书局,第5301页。7世纪,玄奘至阿耆尼国(焉耆)对焉耆文明的记载为 “文字取则印度,微有增损。……习学小乘教说一切有部。经教律仪,既遵印度……”⑦[唐]玄奘译、辩机撰 《大唐西域记》卷1,《大正藏》,第51册,第870页上。至8世纪,慧超至焉耆国描写当地的情景 “汉军兵□领押,有王,百姓是胡。足寺足僧,行小乘法。”⑧[唐]慧超、圆照等撰 《游方记抄》,《大正藏》,第51册,第979页中。霍旭初认为在安西设有管辖龟兹、疏勒、焉耆、于阗四镇的僧官,表明安西是汉地大乘佛教在西域传播的中心。①霍旭初 《敦煌佛教艺术的西传—从新发现的新疆阿艾石窟谈起》,第28-29页。但8世纪慧超至焉耆时,此地信仰的还是小乘佛教。那么,焉耆的大乘信仰应是在8世纪以后。付马认为,“焉耆土著龙姓势力在8世纪末已经外迁,至9世纪初即已不再当地占据统治地位”。②付马 《丝绸之路上的西州回鹘王朝》,北京:社会科学文献出版社,2019年,第94页。另外,回鹘入驻焉耆后采用沿袭唐代的管理与官号实行统治。③付马 《丝绸之路上的西州回鹘王朝》,第92-97页。可以认为,9世纪逐渐接替龙姓部族统治焉耆的部族为回鹘人并沿袭唐代制度。

9世纪中期 (840年)生活在漠北草原上的回鹘汗国破灭,部众西迁。西迁回鹘部众之一的首领庞特勤于843年已在焉耆建立政权,之后其异母弟仆固俊改都北庭、高昌。④薛宗正认为,学界所谓回鹘分三支西迁的说法,实指同一支西迁回鹘前后投倚部族的不同与迁徒地的变化。而庞特勤是为回鹘西迁的共主,此人率领西迁回鹘先投东部天山之葛逻禄,继而进入吐蕃治下的西域直属地界,乘其势衰,入主安西四镇之一的焉耆,受封为怀建可汗。 “庞特勤”应正名为 “庞勒特勤”(Miglig tegin),为安西回鹘之祖,后为其异母弟阙特勤所取代,亦即仆固俊,改都北庭、高昌 (西州),兼领河西地,其后这支回鹘又分化为二,西州回鹘、河西回鹘由之分野。薛宗正 《回鹘西迁新考》,《新疆大学学报 (哲学社会科学版)》1996年第4期,第36-40页。付马亦认为,庞特勤率十五部回鹘人以焉耆为中心建立了安西回鹘政权。⑤付马 《丝绸之路上的西州回鹘王朝》,第240页。庞特勤在焉耆建立的政权为回鹘西迁后唐朝承认的第一个回鹘政权。西迁后的回鹘初期仍然信仰摩尼教,但回鹘王室对当地佛教采取扶持的政策,佛教在回鹘统治的地区得到了进一步发展,直至10世纪⑥[日]森安孝夫 《西ウイグル仏教のクロノロジ一:べゼクリユンヴェ—デル编号第8窟 (新编号第18)の壁画年代再考》,《仏教学研究》62·63,2007年,第1-45页。佛教成为回鹘民族的全民宗教。然而在回鹘未西迁之前,安史之乱爆发后,连接中原与西域的交通受阻,唐朝的政令只能通过回鹘道传达到西域。⑦魏迎春、郑炳林 《河西陇右陷落期间的回鹘道》,《敦煌学辑刊》2019年第3期,第7-19页。活跃在回鹘道上的回鹘民族则成为胡汉文化的承袭者。

2.回鹘与华严信仰

天山北道的华严信仰以龟兹地区流传的罗什译 《十住经》始,到唐圣历年中华严义学在龟兹地区得到了广泛传播。⑧圣历年中,于阗三藏实叉难陀云:“龟兹国中唯习小乘,不知释迦分化百亿。现种种身云示新境界。不信华严大经。有梵僧从天竺将华严梵本至其国中,小乘师等皆无信受,梵僧遂留经而归。小乘诸师,廼以经投弃于井经于井中,放光赫如火聚,夜诸师睹之。疑谓金宝,至明集议。……明日开藏,还见华严在其上隔。诸师方悟一乘大教威灵如此,惭悔过责,信慕渐生矣。” [唐]惠英撰、胡幽贞纂 《大方广佛华严经感应传》,《大正藏》,第51册,第176页下-177页上。南道的于阗从东晋佛陀跋陀罗译晋本 《六十华严》到实叉难陀译唐本 《八十华严》,一直是大乘佛教的中心。据 《开元释教录》卷九载:“沙门实叉难陀,唐云喜学,于阗国人,智度弘旷,利物为心,善大小乘兼异学论。天后明扬佛日,敬重大乘,以华严旧经处会未备,远闻于阗有斯梵本,……南印度沙门菩提流志、沙门义净同宣梵本,后付沙门复礼、法藏等,于佛授记寺译,至圣历二年己亥功毕。”⑨[唐]智升 《开元释教录》卷9,《大正藏》,第55册,第566页上。

从史料可知,中土流传的华严经典始传于南道于阗的梵本。唐代华严经学的流传空前,安西四镇在西域的建立,驻地在西域的唐军与传法的唐僧推动了华严经学的流传。8世纪慧超至焉耆国时,“足寺足僧,行小乘法。”而晁华山通过考证认为,七个星第2窟的开凿时间为9世纪①晁华山 《新疆焉耆县锡格星石窟》,联合国教科文组织、中国社会科学院考古研究所编 《十世纪前的丝绸之路和东西文化交流》,北京:新世界出版社,1996年,第493页。。另外,从焉耆出土的大量汉文遗迹、遗物考证焉耆地区9世纪已经信仰大乘。

根据格伦威德尔所刊布的资料②[德]A.格伦威德尔 (Albert Grünwedel)著,赵崇民、巫新华译,贾应逸审校 《新疆古佛寺:1905-1907年考察成果》,第370页。七个星第1窟有回鹘供养人像,可知此窟为回鹘人的供养窟。从焉耆地区9世纪流传大乘延至10世纪回鹘人全民信仰佛教,可知,唐代兴盛的华严信仰亦已在回鹘供养者之间流传。此外,回鹘之 《八十华严》与 《四十华严》残卷的发现与研究③[日]石滨纯太郎 《回鹘文普贤行愿品残卷》, 《羽田博士颂寿纪念东洋史论丛》,东京:东洋史研究会,1950年,第63-73页;[日]羽田亨 《トルコ文华严経断簡》, 《羽田博士史学論文集》 (下卷),京都:同朋舍,1975年,第183-205页;[日]百济康义,小田寿典 《ウイグル語訳八十華厳残簡》,《佛教文化研究所纪要》1983年,第22号,第176-205页;耿世民 《甘肃省博物馆藏回鹘文 〈八十华严〉残经研究 (一)》,《世界宗教研究》1986年第3期,第68-77页;耿世民 《甘肃省博物馆藏回鹘文 〈八十华严〉残经研究 (二)》,《中央民族学院学报》1986年第2期,第84-89页。杨富学、阿依达尔·米尔卡马力 《回鹘文 〈华严经·十无尽藏品〉写本残卷研究》,《敦煌研究》2007年第2期,第74-80页;阿依达尔·米尔卡马力、杨富学 《回鹘文 〈华严经·毗卢遮那品〉残叶研究》, 《内陸アジア言語の研究》2007年第25号,第39-52页;阿依达尔·米尔卡马力 《安藏与回鹘文 〈华严经〉》, 《西域研究》2013年第3期,第74-86页。再次证明华严经典在回鹘人信仰中的地位,这些经典的书写时间虽晚于我们所讨论的焉耆七个星法界身图像的时间,但亦可资证明受汉传大乘影响的华严经典是回鹘供养者信奉的主要经典。

那么,关于主尊的定名,拟还原到回鹘信仰佛教的历史时期,根据森安氏的考证,回鹘信仰佛教的时间为10世纪。那么,回鹘信仰华严的时代,已是中印密法最为兴盛的时代。有关 “毗卢遮那”主尊的定名,无论是出自梵语佛经的音译,还是受中印密法的影响,10世纪的这身法身佛当以 “毗卢遮那”定名。

二、七个星佛法界身图像分析

1.图解与菩萨装的义学表达

七个星毗卢遮那佛法界身图像是一幅壁面立佛缋像 (图1)。壁面用白垩做底色,整个轮廓造型用流畅的屈铁盘丝线勾画。现存图像头、颈、肩、下肢及脚均残,剩余躯干部分,置于华藏世界海的身光中。“净土宣扬唯大士亲受辗转流布,则群类普沾,问华严大经宗趣圆博,佛土是华藏世界,佛身毗卢遮那,尚标秽境之中,人天七处”④[唐]宗密述 《圆觉经大疏》卷1,《新纂大日本续藏经》,东京:国书刊行会,1975年,第9册,第339页上。经藏载明了华藏世界中毗卢遮那佛身的人天七处。佛呈直立状,躯体无明显的动态变化(图2)。佛衣贴体,无明显褶皱,袖口及全身所绘分界圈由红色标示,佛最外面裹着的短裙也由红色带子扎着,裙外围边缘由红色带子绲边,裙底色漫漶,裙上有四个小圆白点组成的连续纹样装饰。

(图1 七个星佛法界身图像,采自 《俄罗斯国立艾尔米塔什博物馆藏锡可沁艺术品》彩图27,第353-355页;图2 锡克沁佛法界图像线描图,采自 《俄罗斯国立艾尔米塔什博物馆藏锡可沁艺术品》线描图,第319页)

因图像首尾均残,无法辨识佛是否有璎珞庄严其项,但是佛身上的短裙应为佛穿菩萨装特征,其次,腕部的饰品也强调了佛为菩萨的装扮。佛为菩萨的装扮在龟兹地区的克孜尔第17窟、阿艾石窟,七个星第1窟、于阗佛法界身图像上均有表现。从中反映出七个星佛法界身图像在义学表达、图像构成上与龟兹、于阗法界身图像之间的联系。

赖鹏举认为,五世纪以来北传地区的佛法界身像的经典出处在罗什译的 《十住经》“法云地”,而非整部的晋译 《华严经》。①赖鹏举 《五世纪以来北传地区 “法界人中像”与 〈十住经〉 “法云地”》, 《敦煌研究》2007年第6期,第2页。那么,七个星法界像与克孜尔第17窟之间的联系是否同样出自罗什译的 《十住经》呢?对比罗什译的 《十住经》 “法云地”与晋本 《华严经》“十地品”为同一内容。晋本 《华严经》“十住品”与罗什译 《十住经》的主尊都在强调卢舍那之力,发起菩萨道。唐本 《华严经》 “十住品”与 “十地品”都讲述了以毗卢遮那佛之力,发起菩萨道。晋本以 “有所闻法,即自开解,不由他悟”②[东晋]佛陀跋陀罗译 《大方广佛华严经》卷8,《大正藏》,第9册,第444页下-446页中。。唐本以 “有所闻法,即自开解,不由他教故”③[唐]实叉难陀译 《大方广佛华严经》卷16,《大正藏》,第10册,第84页上-85页下。。晋本华严在自解的过程强调顿悟者本身而唐本华严在自解的过程中强调教义本身,在本体上已经发生了转变。晋本以“勤学、多闻,安住不动”而自解,唐本以 “知众生、心无染”而自解,在自解的方法论上也发生了改变。虽在定名、本体、方法论等方面发生改变,但对比各经的内容同为主尊所修的菩萨道。区别在于唐本华严以其统摄性的品目强调一个整体的唯一性,即一佛乘的思想,这一思想在 《法华经》中同样含摄。因此,在义学上来讲七个星佛法界图像为佛身造像内容的菩萨出处,以菩萨装承载众生,总越三界之境来表达三乘中的菩萨乘即大乘。

2.个体存在与法界圆融

佛右手上举,掌心向外,施与愿印。手臂处红色分割圈内图案漫漶不清;左手自然下垂,手背朝外伸展。左肩及手臂处由三个红色边框的椭圆形分割,肩部圈内绘一禅定坐佛,佛穿红色垂领式袈裟,两手相叠置腹前,双腿结跏趺坐完全被袈裟包裹,呈禅定坐姿。从坐佛所处的位置可知代表了六道之佛道。上臂红框圈内绘一身菩萨,因壁面脱落,无法看到头光。菩萨头束高髻,前部可见三髻珠宝冠,颈戴项饰,左肩著披帛,红色帛带从头部垂下绕臂向下,下部残损。《入不思议解脱境界普贤行愿品》曰:“尔时,毗卢遮那如来住此狮子频申三昧,即时东方过不可说佛刹极微尘数世界海,……於楼阁中,化作光照十方摩尼宝王大莲华藏狮子之座。诸菩萨众各於其上,结跏趺坐。”①[唐]般若译 《大方广佛华严经》卷1,《大正藏》,第10册,第663页。此处为六道之菩萨道,下臂两圈内图像不明。

胸廓部位残存两层,上层绘三身坐佛,壁面残存坐佛有头光,看不到身光,据格伦威德尔所绘线描稿上坐佛有身光。②[德]A.格伦威德尔 (Albert Grünwedel)著,赵崇民、巫新华译 《新疆古佛寺:1905-1907年考察成果》,第370页。下层亦绘三身坐佛于宫殿内,中间坐佛较大,两旁坐佛较小,中间坐佛着垂领式袈裟,呈禅定坐姿,这些禅定坐佛均有头光、身光。腹部绘发光的须弥山,代表三千大千世界。山前绘一匹奔马,向右奔行。奔马在法界身图像上的出现表明天山南北两道之间佛教文化相互影响、融合,于阗法界图像亦有奔马表现。须弥山左侧绘有一轮月亮,右侧图像不清,推测为太阳。短裙下面腿部图像模糊,经仔细辨认可知为婆罗门,婆罗门在印度种姓制社会中具有较高的社会地位,在佛经与壁画中多有出现,深刻反映出佛教与印度文化相结合的特点。《魏书·西域传》:“焉耆国,文字与婆罗门同,俗事天神,并崇信佛法。”③[北齐]魏收撰 《魏书》卷120《西域传》,北京:中华书局,第2265页。又 《隋书·西域传》:“焉耆国……其俗奉佛书,类婆罗门。”④[唐]魏徵等撰 《隋书》卷83《西域传》,北京:中华书局,第1851页。壁画中,婆罗门的形象一般是以外道的形象出现,而且往往干痩佝偻,赤裸上身,块布围臀。而在这身毗卢遮那佛身上的婆罗门显然具有较高的地位,他们位于腿的上部,头上有头光,上身装扮如同菩萨、天人,同样是肩绕披帛,颈带项圈、璎珞,臂有臂钏、手镯,只是在相貌特征上区别于菩萨、天人。可见,从佛、菩萨、外道人物分界并存在图像上的体现,含摄了法与界的相互圆融。

3.“菩萨行”与 “涅槃”组合的法身常驻

佛膝盖部绘八隅形的法轮左右各一,每一隅中都残有宝珠装饰,法轮中间有一人头,此图像和克孜尔第17窟的法界身图像的膝部所绘的法轮相似,唯独七个星佛法界身图像的法轮里面有头像。佳科洛娃认为法轮中的头像代表的是日神与月天。①[俄]佳佳科诺娃 《俄罗斯国立艾尔米塔什博物馆藏锡克沁艺术品》,第131页。而 《入法界品》中载:“有转轮王,名:大威德……彼大威德转轮圣王已得菩萨神通自在,化作兵众,其数倍多,围绕道场;诸魔惶怖,悉自奔散。”②[唐]实叉难陀译 《大方广佛华严经》卷76,《大正藏》,第10册,第417页上。此处应为大威德转轮王变化之兵众,为护法所现。膝盖下部残存形象为供养人,头有头光,戴三髻珠宝冠,脸部及前胸部残,身穿甲胄,下部残留一点裙,双手合十供养,表六道之人道。

图像中三界六道众生分别处于不同的阶位,但是在个体的表现上,上始佛陀下至人畜都有成佛的标志。意在阐明 “一切众生皆有佛性”。经载 “狮子吼者,名决定说,决定宣说一切众生皆有佛性,凡是有心,定当作佛”③[唐]澄观撰 《大方广佛华严经疏》卷2,《大正藏》,第35册,第511页中。。“皆有佛性”是构成 “三界圆融”的基础。佛、菩萨、六道众生的佛性是一样的,“一切众生皆有佛性”是因,修行菩萨道的阶位为次第,引导众生顿悟、修习成佛为果,果的形成需要佛涅槃的引导。

此窟后室的佛涅槃图与前室法界身图像形成关联。经载:“我灭度后,复有弟子不闻是经,不知、不觉菩萨所行,自于所得功德,生灭度想,当入涅槃。”④[唐]澄观撰 《大方广佛华严经疏》卷2,《大正藏》,第35册,第511页中。佛与宇宙众生平等不二,为法身佛最圆满的智慧,亦即无相。 “涅槃之法,舍离十相,故曰无相”⑤[隋]慧远撰 《大乘义章》卷2,《大正藏》,第44册,第488页下。。从佛涅槃到佛法身常驻为一个组合,意为引导众生顿悟、修行菩萨道。“如是皆以毗卢遮那如来,往昔之时于劫海中修菩萨行”⑥[唐]澄观撰 《大方广佛华严经随疏演义钞》卷19,《大正藏》,第36册,第144页上。。毗卢遮那菩萨道的修行与 “十住”“十地”阶位紧密相关,法界身图像的 “界”就在于体现 “十住”或 “十地”的不同果位,以不同果位的修行最后达到法界圆融。佛衣上的 “法界”意在突出一体含诸法,由诸法分界又相依成体,圆融成像。

4.背光图像与渊源

佛身光为一片溢满的华严藏世界海,海中屈波荡漾,宝树、莲花点缀其间,左右各有嬉戏童子一身,童子项有蛇形龙,左右数鸟畅游。表现了莲花藏世界海的种种形象。佛光外侧第一匝由圆形、六边形及半圆等几何纹样装饰。第二匝由 “Z”字形波折纹样装饰,身光外围的右侧为莲花、莲叶、珍宝及禅定坐佛。坐佛著垂领式袈裟于莲座上,佛前有莲及珍宝。禅定坐佛下部为一只头朝向立佛展翅的水鸟,一脚直立,一脚腾起于莲座之上。

《入不思议解脱境界普贤行愿品》曰:“仁者当知,诸水鸟王皆具胜。谓水鸟王皆具二德。一番谛其心。如取鱼时,入水翘立。一心觇视,嶷然不动。二静观水族,所欲皆从。我王亦尔,高居俯视,听政万方,寂然不动。感通无礙,言不虚发,一切自成”①[唐]般若译 《大方广佛华严经》卷12,《大正藏》,第10册,第716页上。。此处的鸟王代表的是畜生道,鸟王已立于莲座,以应证佛说 “一切众生,皆有佛性”②[北凉]昙无谶译 《大般涅槃经》卷7,《大正藏》,第12册,第404页下。。佛光最外侧图案漫漶不清,可辨认的同样是莲及珍宝,还有禅定坐佛的外廓,基本与左侧相似。由线相隔的最左侧有半对半式团花图案边饰,这种团花边饰在高昌回鹘石窟与敦煌唐末、五代、宋时期的石窟均有出现。

此法界身图像与其它法界身图像最明显的区别是佛背光上的 “Z”字纹佛光。此造型的佛光,多出现在高昌回鹘时期的石窟中,随后流传至其它地区,如高昌、龟兹、焉耆、敦煌。“Z”字形佛光的出现,证明了安西回鹘政权归属高昌回鹘政权后,壁画受到高昌回鹘的影响。此纹样最先在西域地区的出现源于波斯,而波斯 “Z”字纹样的运用最早出现在陶器上。在柏孜克里克石窟壁画中有 “Z”字纹佛光的誓愿图中多有波斯供养人画像出现。(图3)此种纹样的流传证明,随着波斯人及回鹘摩尼教徒的迁徙,大量波斯艺术传入焉耆、高昌等地。此外,波斯釉陶盆在焉耆的最新发现,③文化遗产研究与保护技术教育部重点实验室等编 《西部考古》第17辑,北京:科学出版社,2019年,第72页。亦证明波斯文化在焉耆的传播。

(图3 柏孜克里克第9窟誓愿图,采自 《高昌——吐鲁番古代艺术珍品》图版22,第7页;图4 克孜尔第17窟主室左壁侧廊佛法界图像,采自 《龟兹寻幽——考古重建与视觉再现》图143,第204页)

三、七个星与天山南北两道佛法界图像之异同

从佛教信仰上来看,焉耆与龟兹在8世纪之前的信仰趋同,石窟构造两地也十分相似,8世纪以后至9世纪,焉耆受汉地尤其是敦煌影响较大。回鹘供养人画像的遗存与洞窟出土的汉文和回鹘文佛经写本可知这些洞窟后来由汉人和回鹘人长期使用过。至9世纪,这里的洞窟已开始有了大乘因素。①晁华山 《新疆焉耆县锡格星石窟》,第495-497页。具体到第1窟的法界身图像上,它与天山南北两道的造像形式密切关联。

1.七个星与天山北道法界图像之关系

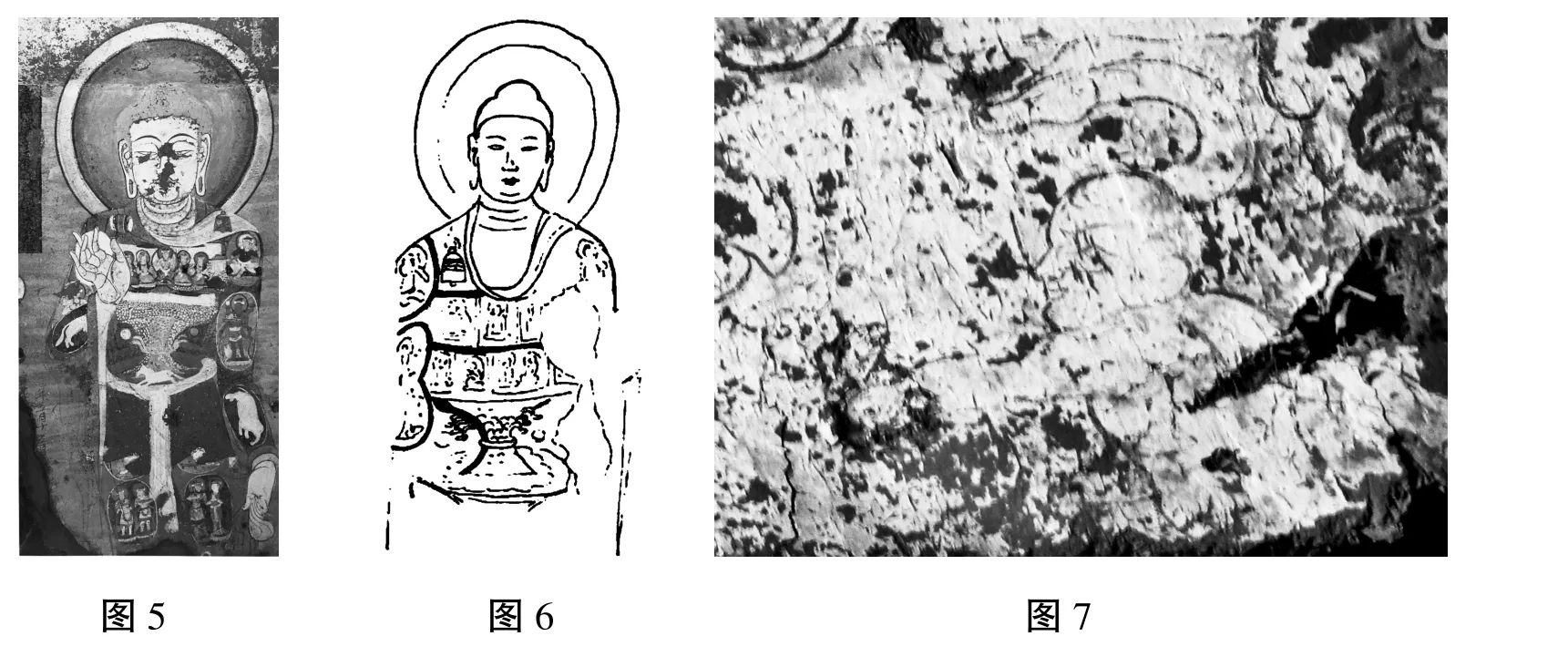

焉耆与龟兹地区的佛教信仰由小乘到大乘的转变在造像形式上可明确。霍旭初认为龟兹大乘仅限于多佛信仰,似般若或华严的某些早期思想。②霍旭初 《敦煌佛教艺术的西传—从新发现的新疆阿艾石窟谈起》,第28页。克孜尔第17窟佛法界图像 (图4)在佛背光与头光中均绘千佛,佛躯干部分绘三层禅定坐佛,四肢均以椭圆形构图划分三界六道,七个星第1窟佛法界身图像与此构图相同。在龟兹阿艾石窟与库木吐喇第9窟佛法界身图像上 (图5、6)反映的是中原大乘佛教的净土思想与华严藏思想的结合。画像虽仿照了中原、敦煌地区的佛画样式,但是佛身构图却保留了龟兹模式。佛腹部绘须弥山的场景是敦煌、中原地区表现华严藏世界的模式。敦煌莫高窟北周时期的第428窟佛法界身图像与阿艾石窟、库木吐喇石窟有许多相关性,可以看到龟兹地区的这两件佛法界身图像受到敦煌地区的影响。七个星第1窟的须弥山描绘有可能也是来源于这两幅图像。但是在表现三界六道的图像上仍与克孜尔第17窟法界身图像紧密相关,四肢上的法界同样采用椭圆形界圈分割,躯干上部也同样是三层坐佛的构图形式。七个星第1窟佛法界身图像背光上的莲花藏世界海中蛇项童子护法神与修建于9世纪汉风明显的七个星第2窟中纵券顶莲茎环格图案画里的童子为同一造像式 (图7)。

(图5 阿艾石窟佛法界图像,采自 《新疆佛教遗址》第379页;图6 库木吐喇第9窟佛法界图像,采自 《新疆库车新发现的卢舍那佛像刍议》图1,第74页;图7 七个星第2窟券顶西侧壁护法童子,笔者拍摄)

2.七个星与天山南道佛法界身图像之关系

现藏于印度新德里国立博物馆的一幅源于南道于阗巴拉瓦斯特的法界身坐佛 (图8),佛颈部的璎珞与克孜尔第17窟法界身图像的含义相同,都在表明佛在成佛前所修的菩萨道。佛腹部的奔马与龟兹的阿艾石窟、库木吐喇第9窟、焉耆七个星第1窟佛法界图像表现形式一致,马都朝同一方向奔行。《入法界品》曰:“菩提心者,如良善马,远离一切诸恶性故;菩提心者,如调御师,守护大乘一切法故。”①[唐]实叉难陀译 《大方广佛华严经》卷78,《大正藏》,第10册,第429页下。此经以马为示,教导人们不要做恶事,奔马的形象具有远离恶事之意。南北两道的佛像在创作中相互借鉴、影响,同时也反映了 “马”在西域地区人们生活中的重要性。

从绘画风格上来说,克孜尔第17窟佛法界身图像与克孜尔石窟整体绘画风格一致,在壁画构图、装饰、用色等方面形成了本土模式。阿艾石窟、库木吐喇第9窟法界身图像融合了中原、敦煌式与龟兹本土模式。七个星第1窟法界身图像则是这两种模式的结合,同时包含了回鹘人的生活信仰。在绘画色调上他们更喜欢热烈的暖红色,在布局上采用庞大的构图。在绘画技法上受到波斯艺术和中原绘画的影响。采用 “屈铁盘丝”的铁线描是回鹘石窟壁画的主要用线特征与 “凹凸”晕染法形成了七个星法界身图像的绘画风格。

图8 于阗巴拉瓦斯特的法界身坐佛 (采自 《新疆佛教遗址》上册,第70页)

四、图像复原及意义

七个星第1窟像柱式的石窟构造是7世纪最初建窟时的产物,也决定了绕柱观像的修行方式。第1窟经过重绘后观像内容较为复杂,既保留了原有小乘佛教的佛本生、佛传故事画,又重绘了华严大乘经典的佛 “法界身”图。笔者将此图像在前人临摹的基础上进行研究性复原,以期能够进一步解读图像。重点复原部位为头部、胸部、腹部、腿部,复原图像的理论依据为:人种与时代审美特征决定了他们所信仰的佛形象。此外,从回鹘时期的诸石窟中的供养人画像与佛主尊形象对比分析,两者的相貌特征有许多相似之处。故经过考证,此毗卢遮那佛的头部具有高肉髻,面型丰圆,眉似柳叶,双眼微开,高鼻,嘴角上翘的突厥人特征。

胸部残存两层,现根据 《华严经》 “须弥顶上偈赞品”与 “夜摩宫中偈赞品”将佛说法处复原为三层,从下至上依次为 “帝释天” “忉利天宫” “夜摩天宫”,为六道之天道。腹部复原奔驰的小马与须弥山后面的半圆形发光的太阳。复原须弥山左侧上部为月亮,右侧上部为太阳。腿部上面复原两身婆罗门, 《十地品》载: “生在如来家,种族无瑕玷,与佛共平等,决成无上觉。”①[唐]实叉难陀译 《大方广佛华严经》卷35,《大正藏》,第10册,第184页上。下部复原两身供养人。

据 《俄罗斯国立艾尔米塔什博物馆藏锡克沁艺术品》中刊布的复原图为佛像整体偏向左侧,貌似向左侧的听法者或供养者说法。从原壁画来看,此像身躯无任何动态变化,《八十华严》经文中的法,不是以主尊毗卢遮那佛为众生讲法而进行,而是以不同果位的修行法来颂扬佛的功德法海。所以,图像的复原应是头部朝前,腿部朝前的庄严之态 (图9)。复原后的图像呈现的是佛与众生平等无二、三界圆融的菩萨行莲花藏世界。《八十华严》里毗卢遮那佛是释迦牟尼佛的法身化,与焉耆地区长期信仰的小乘佛教中的释迦牟尼佛有关。

(图9 焉耆七个星第1窟毗卢遮那佛法界身图像复原,作者绘;图10 焉耆七个星第1窟石窟配置平面示意图,根据 《新疆古佛寺1905-1907年考察成果》图462所绘,第368页)

对单幅图像的复原以及对石窟配置组合关系的考证是石窟壁画研究的重点。故笔者根据前人的研究,对该图像的位置与整窟的建造模式予以重构,以窥其造窟思想。从格伦威格尔与晁华山先生的调查中发现,此窟主室左右两侧的说法图壁画是不对称的,这是七个星石窟群中的特例,也是石窟修建中不常见的。②[德]格伦威德尔著,赵崇民、巫新华译 《新疆古佛寺1905-1907年考察成果》,第370页。这种不对称不仅是左右壁的不对称,经过复原后的图像来看,此图像外围的分布也不对称。李玉珉认为,中唐时,敦煌画师多在一个壁面上绘制数铺大幅经变,经变和经变间以精美的唐草花卉图案分割。③李玉珉 《敦煌药师经变研究》,《故宫学术季刊》(台北)1990年第7卷第3期,第19-20页。这是敦煌壁画从中唐到宋常见的一种对壁面安置的方法,也多见于重绘。右侧壁壁面整体分为三块,靠近东南角绘说法图,中间绘立姿天神,毗卢遮那佛法界身图像应位于该壁西北角。从整窟平面示意图与内容复原配置表可以看到 (图10,表1),此窟内容完善。以主尊释迦牟尼立佛像为主题,主尊左侧壁为燃灯佛本生故事画①[德]A.格伦威德尔 (Albert Grünwedel)著,赵崇民、巫新华译 《新疆古佛寺1905-1907年考察成果》,第371页。,右侧壁说法图推测为弥勒说法,从两边说法图与主尊的组合关系来看,具有三世佛思想。因而重修后的七个星第1窟的石窟配置包含了此窟原有的中亚早期 “十方三世”的造像内容,重修后加入了华严多重含摄圆融为体的造像内涵。

四、结论

对回鹘供养者来说,七个星第1窟中的佛法界身图像的内容是他们对世界主、客观认识的反映。对同一佛教经文的认识,由于受众的不同所表现的法界图像也不尽相同。所以,对不同地区的佛法界身图像研究不应一概而论,应更多考证受众所处的时期、个体世界观的差异,才能对其由经文产生的图像有更客观的解释。

七个星佛法界身图像主要受三方面因素影响:其一、保留了印度佛教文化中的造像因素;其二、综合了天山南北两道的造像模式,尤其受龟兹地区、高昌地区的影响较大;其三、受汉地反传西域的大乘佛教影响,画面结合了敦煌佛画的诸种特征,同时也包含了回鹘民族自身的文化内涵。总之,焉耆七个星第1窟的佛法界身图像的内容出处来自唐本 《华严经》,描绘的是华严主尊毗卢遮那立佛的法身观形象。由图像构成反映出,其创作的时间应是焉耆佛教的晚期。

表1 焉耆七个星第1窟内容配置表