龟兹史前文明初探

2020-06-22宁强

宁 强

(首都师范大学 历史学院,北京 100048)

龟兹古国是曾经存在于中国西北新疆地区中部的一个古老的文明国家,其统治中心位于今库车县城一带,兴盛时期的疆界东起库尔勒 (与邻国焉耆分界),西接巴楚 (与疏勒古国为邻),北到天山脚下,南沿塔克拉玛干沙漠 (图1)。据记载,龟兹国 “东西千余里,南北六百里”,其管辖之地,主要包括现在的库车、新和、沙雅、拜城、轮台、阿克苏等六县市。

龟兹国起源很早,我们现在在其故地还可以见到龟兹文明最早的遗迹,时间可以追溯到新石器时代晚期,也就是原始社会末期。龟兹故地发现的人类活动痕迹,有各种陶器、石器、骨器等原始生产工具和生活用品遗存。但是这个文明,在历史的发展长河中,突然在公元九世纪左右,神秘地消失在了中亚沙漠之中,给我们留下的谜团,现在仍有很多难以解开。现在,我们只能根据一些考古发现的资料和古文献记载,特别是数量众多的汉文文献记载,来重建龟兹古国的历史,辨别它的文明特征。

龟兹国在人类历史上存在的时间范围,大概是新石器时代晚期至唐代末年。此国的历史,有它自身起源发展的一个过程,但是它的衰亡却是与它周边地区的历史状况变迁有紧密的关系。根据我们现有文献记载和考古资料,龟兹国作为一个国家的时间,是从公元前3世纪,到公元9世纪,也就是说,他有1200年左右有据考可考的历史。所以说,我们现在讨论的这个龟兹古国,是一个古老的文明古国,它是一个历史的概念,而且它已经在历史上消失了1000年之久。

汉文典籍里头记载龟兹古国的历史,最早可以追溯到公元前115年,也就是西汉武帝元鼎二年:“西域始通于汉,凡三十六国,其后分置五十余国。”这是北宋司马光的《资治通鉴》里的描述。他在列出西域诸国的名字时,提到了龟兹国,这个算是对龟兹历史的最早时间记载。其实,汉语文献对龟兹国的历史记载,最早是在东汉班固写的《汉书》里, 《汉书》有一个专门的 “龟兹国传”,对龟兹国有一个比较综合的介绍:“龟兹国,王治延城”,也就是说,龟兹国的首都,是在一个叫延的城市,位置就是现在库车县城附近的皮朗古城遗址。“去长安,七千四百八十里”,显然,对汉朝人而言,这是一个非常遥远的地方。班固还记载了龟兹国的人口:“户六千九百七十,口八万一千三百一十七,胜兵二万一千七十六人”。也就是,按一家一户的人来计算,是6970家人,总共的人数是81317人,非常具体精确,看来汉人是以自己的户籍登记传统来计算,把这个西域国家人口的构成状况记载的非常清楚。而且为了跟这个小国家打交道,他专门记载了这个国家的兵力状况,说是有胜兵21076人,这也是很具体的数字。此外,班固还记载了龟兹国的主要官职,主要有哪些官员管理国家等。除了这些关于龟兹国的总体描述之外,他还特别提到龟兹国 “能铸冶,有铅”。也就是说该国的铸造业很发达,可以说整个西域各个国家使用的金属器,特别是金属工具,都是在龟兹制造的。班固还特别提到龟兹国 “有铅”,铅在铸造冶金史上也是很重要的,因为铅的熔点低,在烧制铸造的过程当中,比较好成型,可以用来造水管之类实用的建筑材料等。所以《汉书》里头提到龟兹国有铅,可能是在讲他它的冶金制造业比较发达。

除了汉文古籍里头的记载之外,在印度的古梵文文献里,也有关于龟兹国最早的历史记载,尽管我们现在能够看到的是梵文翻译成汉文之后的一部佛经里提到了这个龟兹国,这条记载是讲阿育王时代的故事。阿育王时代有一个比较清楚的时间,就是在公元前273年到公元前232年,阿育王在位。这部翻译成汉文的佛经叫做 《阿育王太子法益坏目因缘经》,在这部经里有这么一段描述: “阿育王闻,喜庆欢悦,和颜悦色,告谒奢曰:吾获大利,其德实显,法益王子,以理治化,导以恩和,人民之类,莫不戴奉。今当分此阎浮利地,吾取一分,一分赐子,使我法益,长生寿考,治化人民,如今无异。”这么一段佛经记载,讲到阿育王取得了战争的胜利,很高兴,就把战争获得的土地,分享给他的儿子,他的儿子叫法益。分给他儿子的这些土地国家里头,就提到了龟兹国,与安息、康居、乌孙、于阗等国并列。这条文献记载里还说,给法益王子的封地,东边 “至于秦土”,也就是与中国最西边的大秦相接,把整个西域地区,包括龟兹古国,都包含到了他的封地里。

这一条记载,当然受到了很多专家学者的质疑,说是这个佛经的记载,有很多夸大不实之处,但是我认为这个记载是非常有历史价值的,因为它不仅提到了龟兹古国,而且讲到龟兹与阿育王帝国的关系。阿育王是一个笃信佛教的国王,他不仅大规模扩张帝国领土,而且每到一处,都要弘扬佛法。他每占领一个小国,就会立一根很高的石头柱子,并在石柱顶端雕刻狮子、莲花、法轮等象征佛教,象征佛法,象征佛陀的图像。法轮往往由大型动物像牛之类来拉动,象征法轮长转,佛法永存。所以虽然我们在龟兹国境内还没有发现阿育王的大石柱,但是我们还是可以根据这条来自佛经记载的材料来推测,龟兹古国在公元前3世纪的阿育王时代,就可能已经受到了佛教的影响,当时的佛教艺术遗迹有没有存在下来呢?我们现在不清楚,有可能会在将来的考古发现中有所收获。

龟兹国境内最早的历史遗存,是在位于龟兹古国统治中心的今库车县城一带发现的。1958年,中国著名的考古专家黄文弼来到库车,对 “龟兹古城” (即 “皮朗古城”)遗址做了调查和小范围的考古发掘,在古城里一个叫 “哈拉墩”地方,挖掘出了一批 “新石器时代晚期”的文物,包括大量的陶器残片、石镰刀、穿孔石器、石化妆棒等,还有保存较为完整的双耳陶罐①黄文弼 《哈拉墩遗址的发掘》,载 《新疆考古发掘报告》,北京:文物出版社,1983年,第93-118页。。据黄文弼描述:“所谓哈拉墩,是一座用土坯垒砌,形状不甚规则的土墩。土墩南北长25米、东西宽15米、高出地表3. 2米。从遗址的近代取土坑的坑壁上观察,土墩之下灰层厚约2米。经初步调查,灰层分布范围为南北85米、东西116米,总面积当在9359平方米以上。”②黄文弼 《塔里木盆地考古记》,第93页。

在哈拉墩旁边挖掘出的文物分上下四层,上面两层 (1、2层),下面两层 (3、4层)。上面两层出土的文物有唐代的钱币、陶缸、陶水管、筒瓦、板瓦、釉陶灯、铺地方砖等,均可以明确判定为唐代物品。下面两层发掘的文物被归入到 “哈拉墩前期文化”或称 “新石器时代晚期”文物,可供用作断代参考的文物有双耳陶罐、陶器残片(有清晰纹饰)、石镰刀、穿孔石器等,值得进一步探讨。

“哈拉墩前期文化”遗址出土的双耳陶罐有两件比较完整,一件出自哈拉墩西区(图2),另外一件出自哈拉墩北区 (图3)。这两件双耳陶罐造型相似,都是敞口、鼓腹、圆形,双耳位于罐口左右两侧对称分布。两件陶罐均为手工制作,材质是夹沙红陶。我们在甘肃、青海出土的彩陶罐里,看到了造型极为相似的双耳陶罐。例如,在甘肃永登县博物馆的藏品中,就有一件保存完好的双耳陶罐,也是敞口、鼓腹、圆形,双耳位于罐口左右两侧 (图4)。在青海出土彩陶罐里,我们也发现有类似的双耳陶罐(图5)。与哈拉墩遗址出土的陶罐相比较,甘肃、青海出土的双耳陶罐制作工艺水准更高一些,但二者之间造型相似度很高,很可能有较为直接的联系。如果这个推测可信的话,则古龟兹文明在起源阶段就与中华文明有了紧密的关系。

图2 哈拉墩前期双耳陶罐

图3 哈拉墩北区出土陶罐

图4 甘肃永登县博物馆藏双耳陶罐

图5 青海出土双耳陶罐

除了陶罐造型的高度相似外,哈拉墩前期文化遗址出土的彩陶残片上的装饰纹样也与甘青地区出土的彩陶纹样非常相似。哈拉墩彩陶 “纹饰主要有三角纹、条带纹、折线纹、平行线纹、水波纹、锯齿纹等”①张平 《龟兹文明——龟兹史地考古研究》。北京:中国人民大学出版社,2010年,第83页。(图6),这些纹样类型,在甘青地区彩陶纹样中,也是比较常见的。

除了这批在库车发现的原始社会末期的陶器、石器和骨器,还有一批在古龟兹属地温宿发现的原始岩画值得特别关注。据实地考察过这些岩画的张平介绍:“岩画主要分布在温宿县城东北一百余公里的西部天山南麓地带,主要琢刻在河边或山脚的岩壁以及竖立于地面的的大块砾石上。其中以小库孜巴依和包孜东两地的古代岩画较为典型。”①张平 《龟兹文明——龟兹史地考古研究》,第3页。

小库孜巴依的岩画主要刻在一块河岸台地上的洁白光滑的巨石上 (图7)。此巨石只有半截露出地面,露出部分高约1. 3米,宽约2米,长约5米。石上所刻图像刻划边沿清晰,所用刻划工具应该是坚硬的金属器 (可能是龟兹本地出产的青铜尖锐器)。这些岩画的制作时间可能是西域地区的 “青铜时代”,大概相当于中国的商朝至战国末期,即公元前1600-前221年的 “先秦时期”。②据研究,新疆地区的 “青铜时代”大概从公元前2000年陆陆续续的开始,约在公元前1000年前后,当地的青铜文化呈现了相当繁荣的景象,铜器使用相当普遍,铜矿开采以及冶炼铸造等都达到了相当水平。进入战国时代晚期,出现了铁器,逐步实现了向铁器时代的转化。相关研究讨论,参见张平 《龟兹文明——龟兹史地考古研究》,第9-11页。

图6 哈拉墩彩陶纹样

图7 温宿小库孜巴衣岩画

这块巨石上的图像看似散漫随意分布,但仔细观察分析,不同部位的形象是有一定“主题”的。明显可以区别主题的形象有三组,分别是 《三人家庭弓箭狩猎图》、《壮汉掷石球狩猎图》、《家庭放牧图》。

这幅 《三人家庭弓箭狩猎图》(图8)描绘了一对夫妻和他们的孩子一起用弓箭射杀大角羊和雄鹿的场面。夫妻二人均穿同样的上窄下宽、质地较硬 (可能是动物毛织品)、下摆长及膝盖之上的长袍,正张弓搭箭,准备射杀身前的一对大角羊。丈夫手持的箭非常特别,箭头部位是分叉的。这种分叉箭头的箭是否专门用于捕捉而非杀死大角羊?如果他们狩猎的目的之一是捕捉大角羊,然后驯化家养,那这幅图就反映了龟兹人从射杀野外动物向驯化动物开始家养动物的转化过程,其历史价值便远远超越了一幅简单的 “狩猎图”。

图8 温宿岩画 《三人家庭弓箭狩猎图》

这幅岩画中的妻子虽然穿着与男人一样的硬质长袍,但她的胸部明显凸出,显示出清晰的成年女性特征,长袍的下摆也因身体形态的凹凸不平而显出波浪形曲线。这位母亲虽然也拉开了她的弓,但箭头却朝向地面而非大角羊,这是十分耐人寻味的一个动作。夫妻二人前面的动物是一对成年大角羊,它们面对面,头对头,正在舔中间的刚出生的小羊。这个场景大概使这位已为人母的妇女实在不忍心射杀这对大角羊,所以她的箭头垂向地面,这幅岩画的作者对人性的刻划达到了相当的高度。

跑在前面的小猎人应该是这对夫妻猎人的儿子,从画面人体比例看,这个小孩只有七八岁的样子,拉开一张几乎和他一样高的大弓,对准比他高得多的一只大雄鹿的腿,箭已经射出但还没有到达目标,惊诧中,鹿抬起两只前腿,正准备逃跑……看来这个小猎人也是想要捕捉这头雄鹿,用来驯化家养,以备不时之需。

这幅 “家庭狩猎图”不仅艺术水平相当高,而且所包含的历史信息更是层次丰富,为我们研究了解早期龟兹人的社会结构、生产能力、生活水平等,提供了极为重要的参考资料。

《壮汉掷石球狩猎图》(图9)是构图独特、人物造型生动有趣的一幅岩画。画面里的大角羊身下和脚边已经有了三颗石球,但羊并未逃跑,看来是已经受伤了。大角羊的侧前方,一个成年男性正以右脚为重心支点,旋转身体,张开双臂,投掷石球。值得注意的是,此人投掷出的石球不是飞行在空中,而是在地上快速滚向大角羊。这种投掷石球的方式可以击伤羊的腿脚,使其无法正常快跑逃逸,但不会伤及生命,看来猎人是要捕捉这只大角羊,带回家圈养,以供不时之需。这幅岩画反映了古龟兹人捕捉大型野生动物,并将其驯养为家畜的较为先进的生产方式,这比单纯直接的原始狩猎更有规划性,生活资料 (食物)的拥有更有长期保障。

图9 温宿岩画 《壮汉掷石球狩猎图》

还有一幅 《家庭放牧图》(图10)特别重要,描绘的是一个母亲带着三个子女和他们的牧羊犬,在住家附近放牧大角羊的场景。画面中的母亲张开双臂,正在把一只四处游荡的羊往中间轰赶,她左手还托着一个食物罐,估计是给孩子们送吃的来了。母亲旁边是一个梳着三根长辫子的女孩,她正在督促她家的牧羊犬去教训那只最大的羊。画面的另一侧,两个男孩撑开双臂,一个略往上,一个略往下,也是在把大角羊往中间赶。画面正中间,牧羊犬尾巴翘起来、头上仰、对着大角羊狂吠。羊双腿略前伸、身体后缩,看来是有些害怕牧羊犬。这幅 《家庭放牧图》,生动再现了早期龟兹人驯化大角羊,将其作为家畜放牧喂养的场面。我们注意到,这些驯化了的大角羊放牧场地周围并没有设置围栏,而是以人工和牧羊犬帮助来聚集这些家畜,家庭成员是主要放牧者。

图10 温宿岩画 《家庭放牧图》

总之,在温宿县小库孜巴依发现的西域 “青铜时代”岩画,生动再现了古龟兹人从直接的原始狩猎方式,向捕捉驯化野兽用于家养的过渡,反映了当地以单个家庭为基础的生产、生活方式。从社会发展的角度看,这显然是一种较为松散的人群聚集模式。

温宿县境内另外一处岩画点是位于包孜东乡以东约2公里的天山南麓小河岸边的两大块形状起伏变化不规则的砾石上。这两组岩画与小库孜巴依的岩画相较,在刻划方式和表现内容上有明显区别,反映了同一个地方也有不同艺术风格和思想观念存在。

包孜东岩画里有一幅表现车辆的 “内容较为完整的画面。其中车辆内有四根辐条,并有象征性的车厢、辕及绳索。前面拉车的动物似马非马,似驴非驴。线条刻划流畅,颇为生动。”①张平 《龟兹文明——龟兹史地考古研究》,第5页。(图11)这辆车的旁边,还刻了一个有中心向外辐射线条的圆形图案,有人将其识别为 “只琢刻一只车轮,内有9根辐条”的车辆。②张平 《龟兹文明——龟兹史地考古研究》,第5页。我认为这个圆形图案,是龟兹地区最早的太阳图像,而非用一个车轮来表现车辆。这个有中心点、放射线条从中心向周围扩散的圆形图案,与克孜尔早期石窟壁画中的太阳形象非常相似 (图12),二者之间应该有一定的继承关系。

图11 温宿岩画 《太阳与车》

图12 克孜尔石窟第38窟窟顶太阳

包孜东岩画里还有一幅重要的作品被称作 《岩刻符号》(图13)。这组刻在岩石上的符号,形状多变,边沿清晰,像是书写的文字;也有些符号看起来像是野地里的花草,有四瓣花,也有两瓣花;还有些扭曲的线条,像是小蛇,或蚯蚓。然而,这些符号的具体含义究竟是什么,至今无人知晓。

图13 温宿岩画 《岩刻符号》

在龟兹古国的中心地区,离都城不太远的今拜城县克孜尔乡,发现了一批保存相对完好的古墓,出土了大批丰富多样的珍贵文物。这批古墓和出土文物都属于龟兹文明的“青铜时代”,与温宿地区发现的岩画时代相同,反映的社会历史状况,也有许多相通之处。

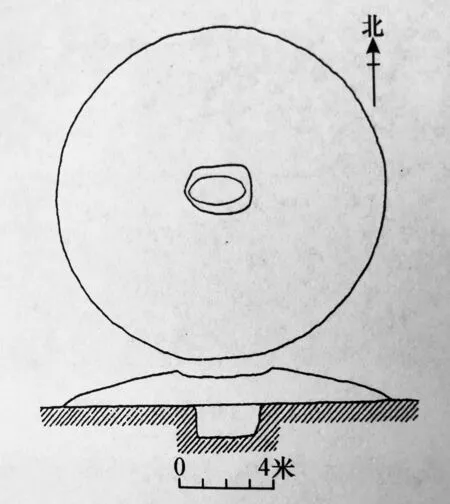

克孜尔墓地是1990-1992年为配合克孜尔水库建设工程,由新疆文物考古研究所主持发掘的。该墓地共发掘了160座墓,这些古墓在地面上都有圆形封堆,封堆的顶部大多有一个 “凹”形窝坑,窝坑正对的地底下,就是墓穴的位置。墓室为竖穴土坑,墓口均开于原地表,墓坑多为长方形或椭圆形 (图14)。

图14 库车克孜尔墓地竖穴土坑墓

克孜尔墓地的发掘,对我们理解龟兹史前文明的状态有极大的帮助。首先,这些墓地埋葬的死者可以帮助我们了解古龟兹人是从哪里来的?他们的生活习俗、丧葬礼仪是怎么样的?他们的社会是怎么组成的?其次,这些墓葬出土的金属器物可以帮助我们了解史前龟兹人的冶炼铸造技术达到了怎样的水平?是否也和中国内地一样有一个以使用青铜器为标志的 “青铜时代”?第三,这些墓葬出土的彩陶和玻璃珠等,可以使我们了解到史前龟兹人的审美倾向和艺术创造能力。

克孜尔墓地埋葬的究竟是些什么人呢?他们的社会关系、生活习俗、丧葬礼仪又该如何识别呢?根据对克孜尔墓地出土24例人颅骨测量分析:“9例男性颅骨中7例属于欧罗巴人种类型,1例属于蒙古人种类型,1例趋向两大人种混血类型;15例女性颅骨中10例趋向欧罗巴人种类型,3例趋向蒙古人种类型,2例趋向两大人种混血类型。总的来说男女性在种族特征上趋向一致,欧罗巴人种占优势。”①张平、王博 《克孜尔墓葬出土人颅的种族研究》,载 《新疆维吾尔自治区博物馆论文集》,乌鲁木齐:新疆大学出版社,2005年。引文出自张平 《龟兹文明——龟兹史地考古研究》,第65页。龟兹地区史前人类明显是以欧罗巴人为主,但也混合有东边的蒙古人种,显示出东西方人种杂居的人口构成形态。

克孜尔墓地埋葬的人类骸骨遗存有 “单人独葬”、“多人合葬”两类,而且埋葬姿态均为 “侧身屈肢葬”。“单人独葬”类型的墓占了已发掘墓葬总数的一半,估计史前龟兹人有一半是独自生活,没有稳定的伴侣,所以死去时单独一人一个墓穴 (图15)。

图15 库车克孜尔M13“单人独葬墓”

龟兹史前古墓最有特点的是 “成年男女合葬”墓,既有成年男女二人的一次合葬墓,也有成年男女四人分层合葬墓。例如,克孜尔第25号墓,“墓室为圆角长方形的竖穴土坑……墓室底为两具成年异性的骨架。成年男性,头西,面朝北,上身仰,下肢向左屈肢;成年女性,头西,面南侧身屈肢,其面前置骨纺轮一件。墓室西壁下的头侧随葬有双耳带流釜、彩陶钵、单耳碗各一件。”①张平 《龟兹文明——龟兹史地考古研究》,第16页。仔细观察,我们可以看见男女二人的骸骨不仅面对面,而且交错重叠,反映的是夫妻伴侣特有的紧密人体关系 (图16)。而随葬的纺轮、釜、钵、碗等生活用具,则显示了死者要在地底下墓穴里继续在一起生活的 “永远活着”的生命观念。

克孜尔第30号墓,地上封堆呈圆台状,“墓室底葬男女二人,年龄25岁-30岁。二人相对侧身屈肢,双膝相抵而卧。男性头朝西北,面向北侧身屈肢。女性头朝西北,面向南侧身屈肢。两具骨架足骨的东侧,有一具屈肢特盛的马骨架。”②张平 《龟兹文明——龟兹史地考古研究》,第16页。这对夫妻可能是一个没有孩子的小家庭,在地下陪伴他们的,是与他们朝夕相处的一匹马 (图17)。该墓的 “随葬器物很值得注意。其中男性枕骨下部压一件铜斧,骨盆部位有一件砺石;女性枕骨下部压一件铜勺,颈椎骨有项链,顶骨有发链,腰椎间有石锥 (化妆棒)。女性小臂骨位置有铜镜一面。随葬的组合陶器有单耳带流彩陶釜、盆、钵、杯、铜刀、铜纺轮等。”①张平 《龟兹文明——龟兹史地考古研究》,第18页。这些随葬物品表明男女的社会分工明确:男性使用砍伐狩猎工具,女性则有铜勺、盆、钵、杯等炊具,还有项链、发链、化妆棒、铜镜等身体装饰用品。

克孜尔墓地还有一种非常特殊的 “双层双夫妻合葬墓”,即墓穴挖得较深,底层埋一对男女,上层再埋一对男女的墓葬形式。例如第20号墓,“墓室分两层埋葬骨殖和随葬器物,即每一层各有一对成年男女的骨架和一组随葬的陶器”(图18)。

克孜尔第20号墓的墓穴上层 (第一层) “距地表约0. 8米,两副骨架为相对的侧身屈肢葬。A为成年男性,头置西,面向北的侧身屈肢;B为成年女性,头置西,面向南的侧身屈肢。随葬的一组陶器置于A、B头部的西壁端。有单耳彩陶盆、单耳带流釜、单耳碗,在B头骨后侧置一纺轮”(图19)。墓穴下层 (第二层) “叠压在第一层下,相隔厚约20厘米-30厘米的疏松填土。C为成年女性,头置西,面向北。D为成年男性,头置西,面向上。男骨架压住了女性骨架中的左臂、盆骨及股骨,可以看出入葬的顺序为先女后男。随葬陶器有单耳盆 (内置羊腿骨)、单耳带流彩陶釜、单耳碗。”②张平 《龟兹文明——龟兹史地考古研究》,第19页。

图17 库车克孜尔墓地M30“男女合葬墓”

图18 库车克孜尔墓地M20“双层双夫妻合葬墓”示意图

图19 库车克孜尔墓地M20“双层双夫妻合葬墓”上层

这种双层双夫妻合葬墓,虽然是分层安葬,但却是 “一次合葬”。也就是说,这两对夫妻是同时死去的。这是否意味着 “殉葬”传统的存在?下层陪葬品中发现装有羊腿骨的陶盆,这是否是作 “祭祀”用的羊 “祭品”?克孜尔第26号墓也是同样的双层双夫妻合葬墓,在底层陪葬品中也发现了羊骨,这是值得特别关注的。

克孜尔墓地出土的随葬品,主要有 “陶、石、骨、铜、贝、玻璃六类不同质地的生活用具、生产工具和装饰品。”①张平 《龟兹文明——龟兹史地考古研究》,第21页。在这六类随葬品中,陶器占大多数,主要有单耳带流釜 (图20)、单耳圆口釜 (图21)、陶钵、陶盆、陶碗等,多放置在墓主人的头端(图22)。在有些陶钵或陶盆内发现了羊肋骨或羊腿骨,还有小铜刀放置旁边 (图23)。

图20 库车克孜尔墓地出土 “带流陶釜”

图21 库车克孜尔墓地出土 “单耳圆口陶釜”

图22 库车克孜尔墓地出土陶器位置

图23 库车克孜尔墓地出土铜刀

克孜尔墓地出土的这些各类陶器和小铜刀,主要是日常生活中用于饮食的器皿和餐具,反映了史前龟兹人的饮食习惯和人死后将继续需要食物、继续活着的死亡观念。远古龟兹人这种人死后仍然有意识、还可以继续生活的观念,为后来佛教 “生死轮回”学说在龟兹地区的传播奠定了良好基础。

附记:本文部分插图转引自张平 《龟兹文明——龟兹史地考古研究》一书,特此致谢!