让农村成为安居乐业的美丽家园

——江苏加快推进苏北农房改善侧记

2020-06-18姜瑾华

姜瑾华/本刊记者

沈建华/江苏省农产品品牌发展中心

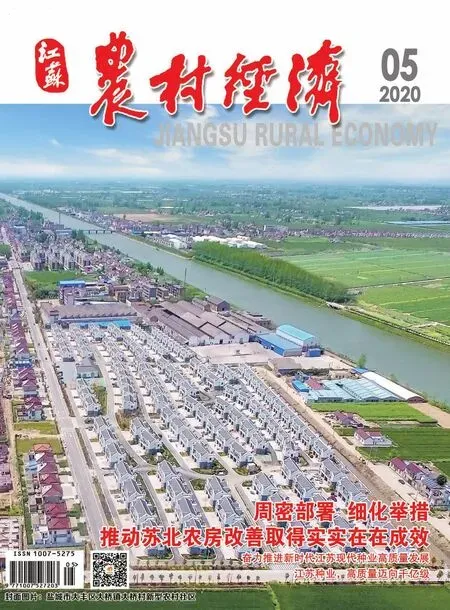

盐城市盐都区盐渎街道花吉村新型农村社区

苏北的春天,岸堤柳绿,阡陌花红。一排排宽敞明亮的新居替代了陈旧的农房,一片片精心打造的新型农村社区与田野、河流汇成靓丽风景,一个个彰显特色的配套产业勃发生机……圆了“安居梦”的村民笑逐颜开,逐步过上让城里人都羡慕的幸福生活。

苏北农民住房改善,是江苏省委十三届六次全会关于决胜高水平全面小康部署中重点强调的3件事之一。2018年9月,江苏省委省政府印发《关于加快改善苏北地区农民群众住房条件推进城乡融合发展的意见》,启动苏北地区农民群众住房条件改善工作。《意见》明确,到2020年,完成苏北地区四类重点对象危房改造;2022年,苏北地区建成一批具有活力的新型农村社区;2035年,苏北地区农民群众住房条件全面改善,城乡空间布局全面优化,城镇化水平显著提升,城乡融合发展体制机制更加完善。一年多来,“决不让群众住着危房‘被小康’”成为各地的生动实践,广袤的苏北大地千村竞秀,为农民送上一份份“幸福套餐”。

优其居,让农民有更多获得感

2018年的调查显示,苏北仅20世纪80年代以前的农房就有近50万例,其中大多数是年代久、面积小、质量差的单砖房,甚至还有危房。居者优其屋,为了补上这块短板,江苏坚持“以人民为中心”的发展思想,把改善苏北农民住房条件放在城镇化进程的大局下谋划。苏北各市县(区)纷纷制定“三年行动计划”“年度实施方案”,加快推进农房改善,2019年全面完成10万户苏北农房改善年度任务,2020年还要完成苏北10万户农民住房条件改善。

重民意,量身定制“个性化”。改善住房条件,农民群众是直接受益者,也是重要参与者。江苏要求各地在农房改善中充分尊重群众意愿和个体权利,满足农民群众的不同需求,坚决防止出现农民“被上楼”“被改善”现象发生。苏北各地在农房改善过程中,坚持把突出农民主体地位、保障农民权益作为工作的出发点和落脚点:拆不拆、搬不搬,群众说了算;怎么补、补多少,全部公示上墙;房屋建哪里、如何建,交给群众比选……从建房选址、户型设计到建设施工、后期管理,

“尊重农民意愿”贯穿于农房改善工作的各个环节。盐城市坚持以县定策,因村施策,一户一策。高新区盐渎街道花吉村属于集聚提升型村庄,规划集聚334户,其中老村改造96户,新村建设238户。目前新村一期已建成,粉墙黛瓦、飞檐套窗、竹篱小院,美丽如画。新老村庄一河之隔,风格协调,共建共享污水处理、管道燃气等基础设施以及卫生室等公共服务项目。徐州市睢宁县在全县范围内打造了向规划居住点集中的高党模式、向镇区集中的双沟模式、旧村改造的鲤鱼山模式。各地妙招迭出,最大限度为农民群众提供“个性化”量身定制:丰县顺河镇岳庄村为了满足不同农户的居住需求,建设了几十间“老人房”,这些“老人房”都在1楼,院子比普通房大出10多平方米,卫生间紧挨卧室,适合老人活动、居住;建湖县冈西镇徐王村新型农村社区,把原先为困难群体集中建造的32平方米、56平方米的小户型“打散”,与其他户型相邻相融,不仅房屋外观错落有致,也消除了困难户被“贴标签”的感觉,让他们住得更有尊严,困难群众说政府给他们建的是“暖心房”。

体民情,经济惠民“实用化”。改善农民住房条件离不开“真金白银”,加快改善苏北农民群众住房条件工作首先要解决的是“钱从哪里来”:盐城市率先设立市级改善农民群众住房条件专项资金1亿元,用于村庄规划、奖励补助;淮安市在用好用活省级专项资金、土地政策收益的同时,5年累计安排市级农房改善专项资金2.5亿元,与省农发行签署“改善农民群众住房条件战略合作协议”,3年内获200亿元融资;徐州市县两级财政安排每户15000元,用于支持“四类重点对象”危房改造。与此同时,各地积极控制成本、降低造价,努力让农民改善住房不花钱或者少花钱。盐城市大力推行“经济型建房模式”,以村为单位,选择本地建筑企业或施工队,通过招标竞价、竞争性谈判等方式确定中标单位,坚持不建高层、不建大草坪、不建大广场等“十不”要求;新型农村社区在统一规划基础上,采取统建、代建、联建、自建等多模式建设,规模控制在300~500户,提倡80~120平方米主力户型;对于不愿搬迁的低收入农户,政府托底帮他们把老房子翻新,坚持不让一户掉队。

睢宁县姚集镇高党社区

顺民心,完善配套“便利化”。要想住得好,基础设施不能少。江苏提出,城镇的基础设施和公共服务建设要向农村规划社区覆盖,对供排水、垃圾处理、供电照明还有绿化等方面的设施都要配套建设。盐城市在通路、通电、通网络基础上,特别制定新型农村社区配套建设有特色村庄标识、有绿化亮化、有污水处理设备、有公交站点、有服务中心等“十有”标准,要求各地尊重当地风俗习惯、风土人情,将会堂、文化礼堂、文体活动中心、民宿宴会厅等集成建设为多功能会堂,设在一楼方便群众;围绕打造“全龄”社区、“全科”社工,合并设置党群服务中心、益农服务社、文化活动中心、日间照料中心、居家养老服务中心、卫生室等,配齐超市、快递收发点、电商服务平台等便民服务设施,用最大化空间满足农民群众生产生活实际需求。东台市梁垛镇坚持统筹兼顾,强化要素聚集,示范引领,稳妥推进农民集中居住区建设,2019年全镇完成危房改造82户,第一批新型农村社区涉及的全国文明村、首届“江苏最美乡村”临塔村、地处集镇的梁垛村均已经建成,一大批农民从以前的“空斗房”搬进“现代屋”。临塔新型农村社区地处老村庄南,与老村无缝对接,规划用地面积159.87亩,规划新建农民住宅271户、改造提升49户,一期工程竣工39户,路道、桥梁、污水管网、天然气、路灯、绿化等“六通十有”及村便民服务中心、卫生室、文化大礼堂配套完备,新建的社区与相距10分钟车程的市区居民区并无二致,每平米便宜了2000多元。大丰区大桥村新型农村社区高标准规划建设基础设施和公共服务设施,充分体现便民化、节约化、乡土化,社区内不但设有文化活动室、便民服务中心,还布置了健身路径、配有标准篮球场。

舒其心,让农民有更多归属感

外安其身,内安其心。江苏在推进苏北农房改善的过程中注重塑造乡村特色风貌,留住传统文脉,创新基层组织建设、基本公共服务、农村产权关系等方面的体制机制,探索新型农村社区治理模式,“有归属感的新村+重新焕发活力的老村”徐徐展现。

重宜居,一方菜园舒民心。长期以来,农户都有在家前屋后种菜植树的习惯,为了尊重村民的种植习惯,各地规划设计新型农村社区时,充分考虑生态、宜居,给农民家前屋后或者社区周边安排了“微菜园”。盐城市还出台了《盐城市新型农村社区绿化建设指导意见》,引导农民种植一些造价低、少病害、易管养的乡土适生树种。建湖县冈西镇徐王村是盐城市农房改善“十镇百村”示范村,村里的新型农村社区三面环水、紧依233省道,环境宜人、设施齐全,一家一户都有院子,每家都分到一块小菜地,既保留了农家气息,又让农民享受到舒适的居住环境。丰县顺河镇岳庄村新建的房屋主体都是2层,每户有大约8平方米的小菜园和1个40多平方米的农具储藏室,充分考虑到农户的需求。

存乡韵,地域风情显特色。集中居住,不仅要搬“人”,更要搬文化、搬特色。在村庄建设上,江苏要求集聚提升型村庄注重新建部分与原有风貌有机协调;规划新建型村庄坚决杜绝行列式、兵营式布局,防止村庄景观城市化;特色保护型村庄要注重内涵保护和特色传承,最大化延续地域文化和乡土特征。徐州市为彰显“楚风汉韵”,建筑基调以黄河故道的传统民居为底色,布局高低错落有致,突出原有村庄的自然肌理和巷道肌理,最大限度保留古树、水塘、碑石等乡村印记,留住浓浓乡愁。盐城市充分利用河道、农田、树林、道路等元素构筑村庄自然边界,合理保留原有植被、水面、建筑等自然和物质要素,保持乡村肌理,结合不同地域风貌、村落文化、产业发展、旅游资源,充分挖掘“百河之城”地方文化内涵,彰显“河居”特色。实现了“水田林人居”和谐共生。

强管护,共享共治探新路。新型农民社区建设好更要管理好。盐城市从源头抓起,完善后续管理制度,推广“镇级拨一点、村里拿一点、村民筹一点”3个“三分之一”物业管理办法,引导农民参与管理、自我服务,健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系,推进民事民议、民事民办、民事民管,加强“美丽庭院”创建,促进共建共治共享。各村镇整合专业资源,建立专门管护队伍,落实专项管护资金,已构建起垃圾清运、绿化管护、公厕保洁“三位一体”的长效管理机制。同时将进城入镇农户纳入到居住的网格进行社会化管理服务,制定出台并推进落实农民市民化保障的新体制,推进基本公共服务均等化。宿迁市主动适应农民居住社区化新特征,在全省率先试点新型农村社区党建工作,建成20个新型农村社区党建工作示范点,积极探索党建引领新型农村社区建设新路径。

乐其业,让农民有更多幸福感

安其居必须乐其业,推进住房条件改善,必须同步谋划配套产业发展、新型社区治理等“内外兼修”的系统工程,持续增强乡村发展内生活力。苏北各地统筹兼顾农房建设和农民就业创业,确保住房条件改善后的农民有事做、有活干,有稳定的收入保障、持续的增收来源,牵好农民住房改善这个“牛鼻子”,推动人口要素“聚起来”、农业产业“强起来”、集体经济“富起来”。

活资源,助农业“上规模增效益”。农房改善不但改善了农民居住环境,更盘活了土地资源潜力,将农村碎片化的建设用地和农用地(耕地)整合后规模化、高效化、精细化利用,取得显著的社会效益、经济效益和生态效益,增加农民收入。盐城市以农房改善为突破口,以实现规模化经营为主导,将新型农村社区建设与高标准农田建设、农业产业园区建设有机结合,挖掘经济薄弱村土地资源潜力,将农房改善退宅还耕土地,与道路、田埂废弃沟塘进行综合整理利用。全市100多个经济薄弱村在农房改善中挖掘土地资源优势,一举摘掉贫困帽。徐州市推广睢宁县“11841”新型农业生产经营体系建设经验,集中复垦腾退出来的宅基地,加快建设高标准农田,积极培育新型农业经营主体,引导土地承包经营权流转,发展多种形式农业适度规模经营。

东台市梁垛镇临塔村老村提升改造

促就业,助农民“可顾家能挣钱”。农房改善,宜居更要宜业。盐城市着力推进现代农业示范园区规划、工业园区规划、旅游景区规划和市域镇村布局规划等多图叠加,努力做到新型农村社区附近都有一个园区或基地相依托,拓宽就业渠道,提高农民收入。2018年9月以来,盐城市新建的新型农村社区,靠工业园区的68个、农业园区的88个、旅游园区的8个。建湖梅苏村村民徐永华,搬到集中居住点后,家里2亩地流转给村里发展苗木产业,自己到离家不远的建湖高新技术产业开发区上班,一边拿土地租金,一边拿工资,年收入4万多元。徐州市针对农民的实际特点,在农房改造中大力引进层次较高、环境友好的劳动密集型企业,打造一批绿色高效农业先行区、农产品加工集中区、一二三产业融合示范区,把搬迁群众融入到产业链中,努力实现居住在社区、工作在园区。

强产业,助农民“留得住能致富”。产居融合是农村住房改善行稳致远的关键。连云港市引导县区探索试点一批“特色优势+”产业富民新社区,重点打造灌南“稻谷经济+”、灌云“空港产业+”、东海“水晶产业+”、赣榆“海港经济+”等产业富民样板示范区。盐城市因地制宜发展特色优势农业产业,东台市实施“一镇一园一特”“一村一品”计划,放大一只瓜、一根丝、一篮菜、一棵树“四个一”工程富民效应;建湖县在集中居住点附近发展优质粮、绿色果蔬、花卉苗木、特色水产和水生作物等农业产业18个,兴办劳动密集型企业29个,吸纳本地农业就业2000余人。宿迁市泗阳县张家圩镇小史集新型农村社区发展的菊花产业,不但成为当地一道亮丽风景,更成为当地村民增收致富的重要来源。小史集村与南京农业大学合作建立菊花产学研基地和产业服务中心,推广新品菊花栽植,引进菊花烘干线、饮料生产线7条,招引农业公司、创业能人等主体栽植菊花4000余亩,亩均效益3500~4000元。

沃野千里,逐梦前行。在全面决胜小康社会的号角中,一幅幅安居乐业的美丽画卷在苏北农村徐徐展开;在“强富美高”新江苏建设的新起点上,苏北农房改善的蓝图正在加速呈现鱼米水乡的靓丽新模样!□