循证护理在小儿静脉穿刺拔针后护理中的应用

2020-06-15杨诗月雍彩霞席慧菊

杨诗月,雍彩霞,席慧菊

1.陕西省宝鸡市妇幼保健院儿三科,陕西宝鸡 721000;2.陕西省宝鸡市儿童医院静配中心, 陕西宝鸡 721000;3.陕西省宝鸡市儿童医院儿三科,陕西宝鸡 721000

随着循证医学的发展,20世纪90年代产生了一种新的护理理念和方法——循证护理[1]。循证护理就是将有价值并可信的科学研究结果当作证据,提出护理中的问题找寻实证,之后根据实证来对患者实施最为理想的护理措施[ 2]。应用静脉输液治疗的患者,在实施静脉穿刺后如果不恰当地拔针便会出现淤斑、疼痛以及出血,给患者造成很大的痛苦[3]。本文主要探讨循证护理在小儿静脉穿刺拔针后护理中的应用效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1一般资料 选取2017年9月至2018年9月陕西省宝鸡市妇幼保健院收治的静脉输液患儿130例,按照随机数字表法分成两组,每组65例。对照组男38例,女27例;年龄1.0~6.5岁,平均年龄(3.7±1.2)岁;手部静脉穿刺25例,足部静脉穿刺18例,头皮静脉穿刺22例;扁桃体炎23例,支气管肺炎19例,腹泻23例。研究组男35例,女30例;年龄1.5~7.0岁,平均年龄(4.3±1.3)岁;手部静脉穿刺26例,足部静脉穿刺16例,头皮静脉穿刺23例;扁桃体炎25例,支气管肺炎20例,腹泻20例。入选患儿均无治疗禁忌证。两组患儿的基础资料差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。患儿家属均同意参加本研究,且已经签订知情同意书。本研究获得陕西省宝鸡市妇幼保健院伦理委员会的批准。

1.2方法

1.2.1对照组 医护人员对患儿应用常规方法进行拔针,将棉签放于出针后需按压的位置,针头拔出后针眼用棉签进行快速按压,保持合适的按压力度。通常情况下人的出血时间是3 min,凝血需要3 min以上。患儿在输液拔针后1 h内,嘱咐家属尽量避免患儿过于甩动输液部位的肢体。用医用胶布将针眼处进行1 h的固定,胶布所形成的拉力可以对针眼周边施加向下的压力,加速针眼快速闭合,嘱咐家属要注意针孔部位避免沾水。对患儿及家属进行宣教,提升患儿及家属对静脉血管的保护意识,为其讲解保护静脉的必要性。将静脉实施有效的保护,降低针眼处发生淤血的可能,使患儿的痛苦尽量减少,更利于医护人员的再次穿刺,按压时间直接影响患儿皮下淤血及针眼出血的发生。给患儿制造舒适、温馨的护理环境,要保持病房内阳光照射充足,保证病房内的温度适合患儿。

1.2.2研究组 (1)循证问题的确认,实施静脉穿刺后由于治疗药物对血管刺激,通常会出现疼痛及出血现象,因而如何降低拔针后疼痛及出血,是当下需解决的问题。拔针方法的选择是静脉穿刺后护理优劣的关键。(2)通过确定的循证问题,查阅有关静脉拔针方法的资料获知,借助4个方面进行拔针的护理,拔针手法、按压的方法、按压的时间及部位。拔针手法参照张灵然等[4]所应用的手法,在针尖上方大约2.5 cm部位,将棉签轻放于针头的上方,根据静脉血管的方向将针眼盖住,用一只手持住针柄,将针头快速拔出,持棉签手立即将针眼用力按压,此手法在针头没有压力下便退出血管,降低针刃对血管造成的损伤。按压部位的选择,常规的静脉拔针按压的部位是针眼处,参照有关的资料,本次研究组给予患儿2个(静脉血管及皮肤针眼)部位的按压。应用自制凸面止血绷带的方法给予患儿进行拔针后的加压止血;对于年龄稍大的患儿可以应用上举肢体法进行按压,在皮肤与血管针眼进行按压的同时可以将穿刺的肢体上举,保持大约2 min,能够很好地避免静脉穿刺后的皮下出血问题。拔针按压最为合适的时间是4 min 左右。

1.3观察指标

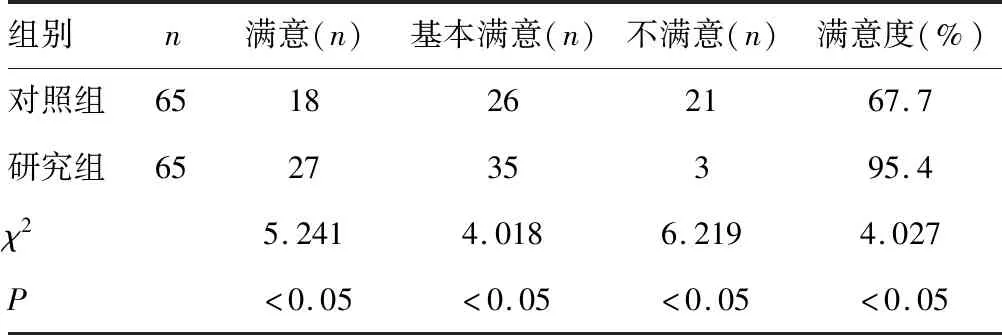

1.3.1护理满意度 统计对比两组患儿的护理满意度,分为满意、基本满意和不满意,满意度=(满意例数+基本满意例数)/总例数×100%。

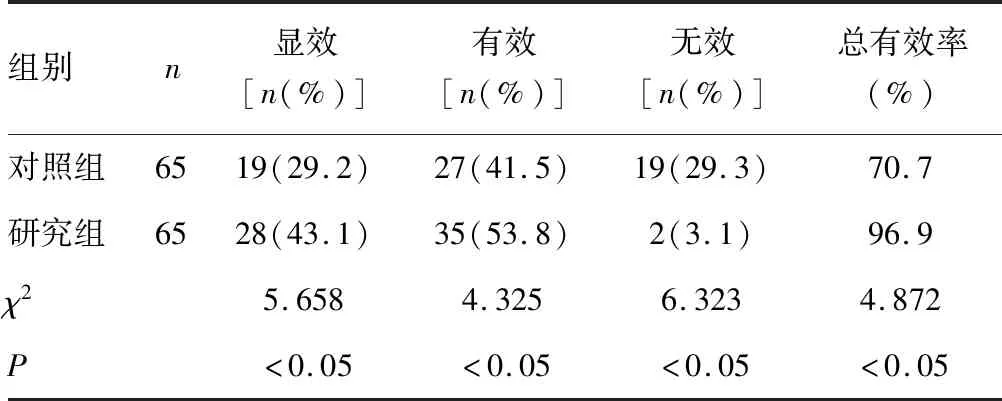

1.3.2护理效果 两组患儿护理后的效果对比,分为显效、有效和无效。显效是指患儿拔针后针眼无出血、红肿、疼痛等现象;有效是指针眼稍微出血、但不红肿不疼痛;无效是指针眼出血且出现了红肿、疼痛等现象。有效率=(显效例数+有效例数)/总例数×100%。

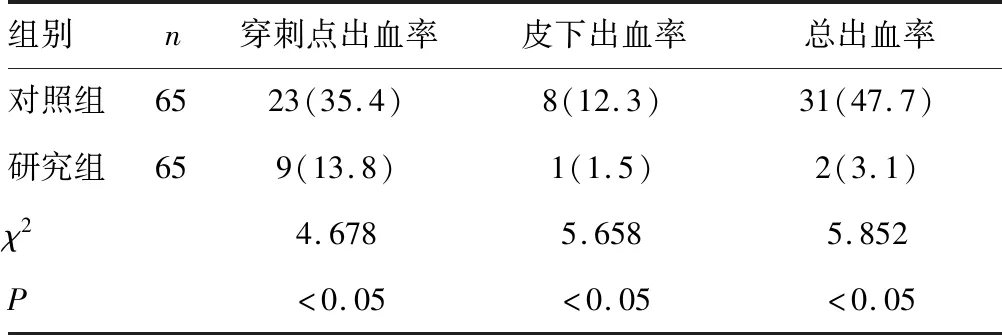

1.3.3出血率 两组患儿出血率的比较。穿刺点出血是指穿刺部位可见针眼大小的出血现象;皮下出血是指拔针后患儿的穿刺部位皮下渗血,针眼处出血扩大并出现血肿现象。总出血率=(穿刺点出血例数+皮下出血例数)/总例数×100%。

1.4统计学处理 应用SPSS18.0进行数据分析。计数资料以例数或百分率表示,组间比较采用χ2检验;以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1两组患儿护理满意度比较 研究组护理满意度优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组护理满意度比较

2.2两组患儿的护理效果对比 研究组护理效果优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组患者的护理效果对比

2.3两组患儿出血率比较 研究组患儿的总出血率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组患者出血率比较[n(%)]

3 讨 论

静脉穿刺治疗后拔针是临床护理的常规工作,拔针后不恰当的护理方式会造成患者穿刺点出血以及红肿疼痛等不良反应[5]。儿科与其他科室差异较大,且儿童与成人不同,又是各个家庭的未来,这就需要为患儿在就诊时提供一种更好的护理方式,来满足患儿各方面的需求。循证护理是当下应用极为广泛的护理方式,其主要方法就是理论联系实践,依据国内外有关的医疗科学内容,对照患儿的病情,实施对应的护理,发挥护理的高效性[6-10]。

本次研究中应用循证护理对患儿进行护理,尽可能地消除穿刺对患儿的不利影响,提高了护理满意度,结果显示,研究组护理满意度优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。通过了解对静脉穿刺拔针中循证护理的开展情况,研究者提出了静脉穿刺拔针方法的护理问题,找到了较为理想的拔针方法,从而极大地减少了患儿的疼痛及出血[11]。应用自制凸面止血绷带进行拔针后的加压止血可以减少患儿家属按压的麻烦,同时可为护理人员节约一定的时间。应用上举肢体法为患儿实施按压,在皮肤与血管针眼进行按压的同时可以将穿刺的肢体上举,保持大约2 min,能够很好地避免静脉穿刺后发生皮下出血的现象,其原理可能是上举肢体,有利于穿刺点近心端血液更好、更快地回流,降低了局部静脉压[12]。医护人员在工作时,要培养循证意识,提升自身的专业技能,引导患儿及家属了解更多的健康知识,便于配合医护人员的工作。研究组患儿应用循证护理干预,在患儿静脉穿刺拔针后护理中发挥了极大的作用,降低了患儿的红肿、出血及疼痛等现象,研究结果表明研究组患儿拔针后出血率明显低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。

综上所述,患儿静脉穿刺拔针后实施循证护理干预,降低了其红肿、出血及疼痛症状的出现,提高患儿及家属的护理满意度,护理效果比较理想,值得临床推广应用。