求真·求智·立德

2020-06-09胡育慧

胡育慧

【摘 要】拓展性课程“历史剧场”,是以表演的形式再现历史,是融德育、美育、创新教育、历史教育于一体,提升学生历史素养的有效载体。“历史剧场”促使学生在演剧前拓展课本历史知识,占有史料,探究历史真实;在前后交互的拓展过程中,“读史”进而“明智”,培养历史思维,增强思辨能力;在演剧中获得情感的体验、感悟,甚至升华,内化其德,外化其行。初中《历史与社会》学科要立足于课堂教学,更要拓展第二课堂。拓展性课程“历史剧场”的开发、实践,注重策略研究,在实践中提升初中学生的历史学科素养。

【关键词】求真;求智;立德;拓展性课程

中国社科院教授吴伟在《历史学科能力与历史素养》一文中说:“历史学科素养,是通过日常教化和自我积累而获得的历史知识、能力、意识以及情感价值观的有机构成与综合反映;其所表现出来的,是能够从历史和历史学的角度发现问题、思考问题及解决问题的富有个性的心理品质。”他的意思是,历史素养是历史知识、能力及情感价值的综合体。知识储备是学科能力提升和学科素养形成的前提;学科能力是历史素养提升的表现;而真正的学科素养则是植根于内心的优秀品质和外显于人的行为模式。概括起来就是,历史教学要教会学生“求真”“求智”,最后“立德”。这给中学历史教师提出了极高的要求。

一、历史教学的困境

(一)教师的困惑

课程内容多,教师被教学环节框死,失去教学自主性。学生在学习过程中被牵拽前行,机械地迎合教师的教学指令,缺乏自我消化的时间和自主生成素养的机会。教师关注课堂内容的完成,却忽视了学生核心素养的培育与提升。

(二)学生的疑虑

八年级学生经常会问我:“老师,历史与社会内容那么多,我怎么记得住?每节课节奏又快,对很多知识点一知半解,看到题目时根本不知道怎么回答……历史真的只要背背就行了吗?”

(三)家长的担忧

时常有家长跟我交流:这么厚的社会书,要想在一个半小时开卷考试的时间内准确翻检到内容,根本来不及,怎样才能学好这门学科?怎样应对考试?学了这门课有什么意义?基于此,乘着学校开展拓展课程的东风,我们学科组从实际出发,请教专家,征询学生意见,决定尝试以表演——“历史剧场”这一学生喜闻乐见的形式,作为课堂教学的有益补充,进而提升学生的学科能力与素养。

二、“历史剧场”的实践

(一)“历史剧场”的内容架构

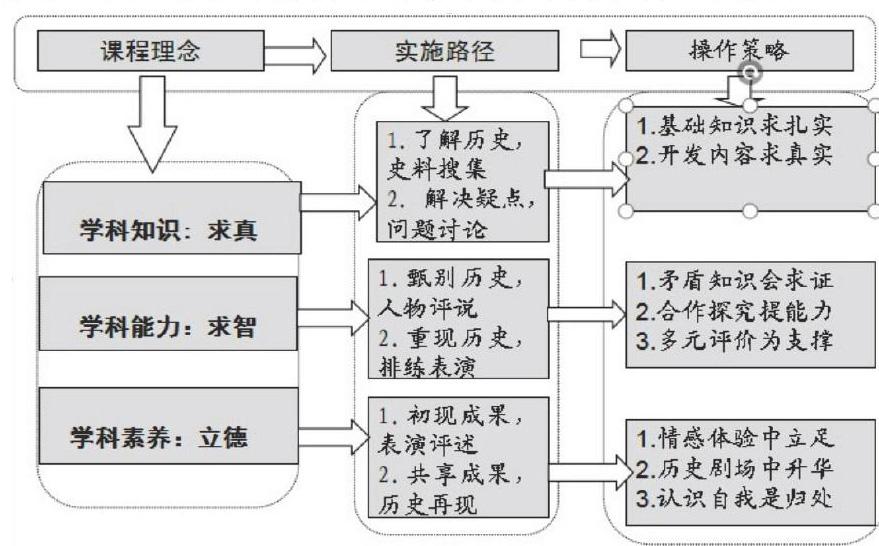

《历史与社会》学科的拓展性课程——“历史剧场”,是这样组织的:在七、八年级的学生中招收对历史知识和表演感兴趣的学生30名,八年级带领七年级,按照个性特征、学习能力、表演能力等分成4个小组,每2组配一个指导教师,每周安排1节课(社团课时间)。依據八年级《历史与社会》学科内容,在征询全体学生意见的基础上,每学期挑选具有典型意义(或有争议)的历史人物和历史事件2个,成果以表演的形式呈现。根据每学期的课时数,我们将拓展性课程“历史剧场”的内容、架构设计如下图。

(二)“历史剧场”的操作策略

1.求真——历史学科素养培育的基础。丰富的学科知识是提升历史学科素养的前提。学生获取知识最直接、有效的途径是听教师讲课。教师利用好课堂这一阵地,让学生会学、学会、乐学。通过课堂,学生能正确掌握史实概念,把握历史脉络。同时,教师也要教会学生课外阅读的方法,如比较阅读、补充材料阅读等,增加学生的课外阅读量,拓展学生阅读的广度和深度,让学生的知识丰富、扎实。原本以为选择“历史剧场”的学生历史知识相对丰富,但第一次上课后了解到的情况并不乐观。学生了解历史的途径基本是小说、历史剧(戏说历史剧),看过正规史书的学生基本为零,不少学生报名参加“历史剧场”主要是因为“好玩”。第一学期,我们挑选了2位具有典型意义的历史人物——武则天和林则徐,要求学生阅读武则天和林则徐的传记,同时查阅《新唐书》《旧唐书》《清史稿》《清实录》等正史中的相关内容,力求掌握更多的真实素材,为后续剧本的编写和表演打下基础。

2.求智——历史学科素养提升的表现。历史材料多如牛毛,学生找到的内容难免互相矛盾甚至相反,这就要求教师教会学生求证的方法,培养学生求证的素养。如有一位学生拿来2份材料,向我请教。材料记载如下。

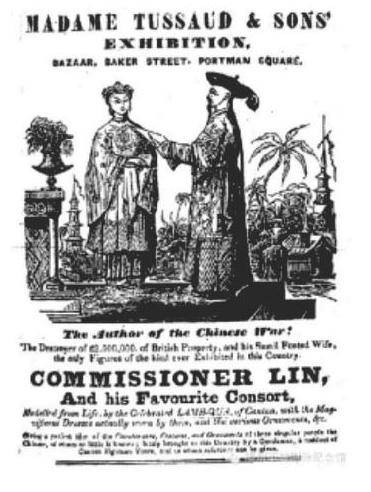

王韬:“甫入门,即见有男女各一,侍立门侧……余惊问何人,以林文忠公对。盖禁烟启衅,虽始自林……故立像以纪其始。”刘锡鸿:“办禁烟事,几窘英人”,但英国人“固重之者,为其忠正勇毅……可谓知所敬。”

学生问:为什么立对在杜莎夫人蜡像馆的林则徐蜡像,差不多同一时期的两个人参观后会有截然不同的感受,王韬感到了莫大的愤慨,为民族英雄受到这样的待遇鸣不平,而刘锡鸿却,感到自豪?英国人到底是因为尊重还是因为要羞辱林则徐而立的蜡像?哪一个结论才最接近真相?两人的说法本身就互相矛盾,还需要其他充分的史料依据。因此,就需要教师和学生一起寻找更有力的证据,探寻真相。

查找2人的身份:王韬因为受到清政府通缉逃到英国,参观杜莎夫人蜡像馆,是以民间身份;而刘锡鸿则是以官方身份访英。陪同者对两人的说辞肯定有区别。所以推测:蜡像馆工作人员对王韬的说法应该更接近真实情况。

查找第一手资料:我给学生出示了英国学者何伯英所著《图像中国―早期西方摄影与明信片》中的一幅插图,利用译文软件,师生一起翻译出大字为“钦差大臣林则徐与他钟爱的配偶”,小字是“250万英镑英国财产的销毁者,他和他的小脚老婆是唯一在我国被展示的这类人物”。学生恍然大悟,介绍词“这类人物”的语气揭开了蜡像馆展示林则徐蜡像背后的真相:英国立像的目的就是对林则徐进行讽刺和羞辱。但无论英国的意图何在,通过查找证据,学生对林则徐的虎门销烟大灭英国人的士气有了更深刻的认识,对林则徐的大义凛然、民族利益当先的勇气更为敬佩,更深刻地理解了为什么要称林则徐为民族英雄。 “合作探究学习”是我校课堂教学改革的主要着力点,经过7年的实践探究,小组合作探究已有了一套相对完整的机制。我们把这一机制引入“历史剧场”。4个小组,每2个组选择同一个人物(武则天或林则徐),由小组长组织安排,明确分工,制订计划:搜集、整理、辨析材料;编写历史小剧本;2组之间进行交流,进一步修改、补充与完善本组的剧本;确定剧本后,安排角色进行表演。整个学习探究过程,培养了学生掌握探究问题的方法和技能,形成了史料实证的意识。同时,通过分工合作,提升了学生的交流能力、解决问题的能力,体现了合作精神和竞争意识。如对武则天的评价,因为所找材料的侧重点不同,2个小组得出了截然相反的结论。

小组一:武则天是个阴险残忍善用权术之人:诛杀重臣、阴险毒辣;滥行告密、祸及无辜;宠幸男宠、乌烟瘴气等。正如鲁宗道评价的:“唐之罪人也,几危社稷。”

小组二:武则天是一代明君,郭沫若也曾给予极高的评价:政启开元治宏贞观,芳流剑阁光被利州。表现在:提拔人才、重用人才、推行改革、重视农业生产发展,为唐玄宗“开元盛世”奠定了基础。

组间探讨时,2个小组成员各自亮出自己的观点,针锋相对。在解答其他小组的质疑时,小组成员找出相关的史料、理论依据,据理力争。有学生写道:“在争辩的过程中逐渐理清了思路,看到了一个有优点也有缺点的有血有肉的武则天。这样的辩论,告诉我必须全面、多角度去看待评价历史人物的方法。在既有合作又有竞争的过程中,在激辩中,提升了我的语言表达能力与交流能力。”

教学评价是培养学生核心素养的支撑点,是学校课程改革中着力最多的一个环节。作为拓展性课程的“历史剧场”,更可以进行大胆尝试。从第一节理论课的学习开始,到最后表演结束,根据每一位学生的表现,力求做到评价目标、评价方式和评价标准的多元化,力求做出客观公正的评价。评价目标上,“历史剧场”更注重学生对资料的搜集、甄别、提炼,剧本的编写,语言的表达及表演等方面的表现。评价方式上,根据学生每堂课的表现将随时的口头评价和正式的书面评价相结合,每节课还会有学生的自评、小组成员间的互评,还有组间互评,即每个学生既有个人分,也有小组分。评价时,既要看学生对历史知识的掌握情况,更要看学生在演剧合作过程中有无历史感悟,过程与结果并重。评价标准上,根据学生的个体差异,对不同的学生提出不同的标准与要求,适当关注相对落后、自信不足的学生,给予他们更多的鼓励和支持,以充分发挥评价的激励和发展性作用。

3.立德——历史学科素养内化的归处。在拓展性课程“历史剧场”中,我们特别强调学生要自己查找资料,通过组内讨论、组间交流和表演,全方位了解历史事件,多角度接触历史人物,从文字中遥想、体悟时代与人物,在讨论、表演甚至争论中获得情感的体验、感悟和升华。曾有学生说:“我最喜欢看历史剧,感觉历史复活了。”那么当学生撰写剧本,或通过表演将历史人物演绎出来时又是什么感觉呢?有学生说:“我在編写武则天的历史剧本时,感觉自己仿佛穿越了时空,在与她进行‘对话,我仿佛听到她告诉我:‘小伙子,一定要尊重历史史实,不能随意编造。因此,我一次次查找一手资料,一遍遍修改完善,从而对武则天这个人有了更全面的了解,对她的所作所为有了自己更深的理解。”我们看到,学习过程中,学生在形成自己的价值评判。

第一次演出(701何佳琪):当我第一次因为饰演武则天而站上舞台,感受着掌声和灯光,感受着台下数百观众的目光时,我感到非常紧张。但真正开始表演的时候,我投入了剧情。台上的时间似乎过得飞快。在谢幕时,台下的阵阵掌声也让我感到喜悦,演出圆满成功。经过这么多天的排练、揣摩角色,我深深感受到,理解历史人物一定要站在当事人的角度。而社团的团队合作也使我受益匪浅,演员之间的相互配合、相互鼓励,让历史话剧社这个大家庭变得更加融洽。虽然只是一个小小的表演,却给了我持之以恒的信念和无限的前进动力。历史是面镜子,这个说法堪称经典。学生通过对历史人物生平事迹的了解、历史片段的表演,对历史人物有了更深刻的认识。在小结中不少学生提到了历史人物对自己思维、行为的影响。我们欣喜地发现,学生已能“根据现在”去理解过去的人物、事件,也能“根据过去”理解现在的自己,这正是历史课程的真正价值所在,也是历史素养提升的最终归结点。换句话说,历史学科的核心素养,不仅在于使人们清清楚楚地看历史,更在于使人们明明白白地做自我。

三、“历史剧场”的成果

经过近2年的实践研究,学生和教师各方面的素养都得以提升。

(一)学生在实践中提升了素养

学生来自不同的班级,在小组为单位的学习过程中,经过一个学年的理论学习、书籍的阅读、对人物资料的查阅、写剧本、探讨、排练、修改、再排演,同学都表示,感觉自己进入了一个神奇的世界,从教师、同学那儿学到了很多。

(二)学生在提升中融入了自我

我们自己研究和学习历史,会发现一个特殊的现象:对某个历史人物研究越深入,就越不自觉地受这个人物的影响。它反映的是人们在历史研究和学习的过程中,在不断地认识自我、塑造自我。

(三)教师在指导中升华了自己

第一次尝试“历史剧场”,除课时的整体安排之外,理论知识的储备、剧本的编写、表演的指导,基本需要从头开始学着做。组内几位教师分工合作,互相探讨,在学习的过程中感觉自己也在不断成长。

四、反思展望

“历史剧场”课程的开发、实践,因没有现成的经验可参照,完全是摸着石子过河,一边实践,一边修正,虽然取得了一定的成绩,但距离自己当初的设想还有不小的差距。作为培养学生历史学科素养的有益而必要的补充拓展性课程,我们将不断地探索和实践,期待学生能在课程中感受到学习的快乐,享受生活的乐趣,愿“历史剧场”成为学生美好愿望开始的地方。

参考文献:

[1]赵亚夫.找准历史有效教学的原动力[N].中国教育报,2007.

(责任编辑 袁 霜)