我国关于体育课程增强青少年体质理论的回顾与实践改革路径

2020-06-08王耀东毛振明

王耀东 毛振明

摘 要:自体育课程研究进入中国学校体育研究领域以来,中国学校体育教学的主要目标与任务是“增强学生体质”,还是“运动技能教学”,一直是中国学校体育研究领域争论的问题。为解决体育课程“增强学生体质”的问题,中国学校体育史上曾出现过许多不同的理论假说,包括“2-1=1”策略的“体质教育论”、“1+1=2”策略的“课课练”、“2-1=2”策略的“运动技术健身论”及“1+X=?”策略的“健康教育论”。上述理论假说在不同年代的中國学校体育理论研究中各有侧重,各有缺陷。中国各级各类学校的体育课程不仅应以“提高体育教学质量,使青少年学生在体育课和课外锻炼中增强体质”作为理论研究和实践改革的重点,还应将“增强学生体质”作为评价学校体育课程教学改革的重要指标。为使中国的体育课程教学实践能增强学生体质,应在以下几个方面着力:1)以精准监测、精准分析、精准干预的“体质提升三精准”作为体育课程的增强体质导向;2)开发有效的、有趣的“专项身体素质练习与游戏”;3)普及“体育趣味课课练”;4)提高体育课程的教学质量;5)强化“学科融合”“课内外结合”及“家校结合”。

关键词:中国;体育课程;增强体质;体质提升三精准;体育趣味课课练

中图分类号:G 807 学科代码:040303 文献标识码:A

Abstract: Since the physical education curriculum research has entered the field of Chinese school physical education research, the main goal and task of Chinese school physical education teaching is to “strengthen the students physique”, or “sports skill teaching”, which has been a controversial issue in the field of Chinese school physical education research. In order to achieve the goal of enhancing students physical fitness in physical education courses, there have been many different theoretical hypotheses in school sports history, such as 2-1=1 strategy of “physical fitness education theory”, 1+1=2 strategy of “class practice”, 2-1=2 strategy of “sports technology fitness theory” and 1+X=? strategic health education theory. The theoretical hypotheses mentioned above have their own achievements, emphases and limitations in the theoretical research of school physical education in different ages in China. At present and in the future, the physical education curriculum of all kinds of schools at all levels in China should not only focus on the theoretical research and practical reform of “improving the quality of physical education teaching, helping students to strengthen their physique in physical education and extracurricular exercise”, but also take “enhancing the physique of students” as an important index to evaluate the teaching reform of physical education curriculum in schools. After sorting out the above theoretical hypothesis, it can be concluded that the following work should be done in order to make the physical education teaching better serve the students physical fitness: 1) the physical exercise of physical education course is guided by the “three preciseness of physical fitness improvement” of precise measurement, precise analysis and precise intervention; 2) try to summarize and develop effective and interesting “special sports fitness exercises and games”; 3) vigorously popularize “sports fun class exercise”; 4) improve the quality of physical education teaching; and 5) strengthen “subject integration”“in-class and out-of-class integration” and “home-school integration”.

Keywords:china; physical education curriculum; improve physical fitness; three preciseness of physical improvement; sports fun class exercise

在前些年中国青少年学生体质健康下降的情况下,体育课程教学效果引起关注。“每天锻炼一小时,健康工作五十年,幸福生活一辈子”的思想已深入人心,高考加考體育的呼声不绝于耳,“校园足球”和“校园篮球”也进入体育课堂,在党和政府的空前重视和关注下,中国中小学学生体质出现明显好转,仅在大学阶段出现了大学生个别体质健康指标下降的情况。

有学者认为,体育课是课程,学生学习体育与健康知识和运动技能为体育课程的主要任务[1];还有研究者认为:“体育就是增强体质的教育,体育课教学是增强青少年体质健康的主要渠道”[2];也有研究者认为:“增强体质应该与以‘身(体)、心(理)、社(会)的‘三维体育观相结合,构建全面的体育课”[3]。那么,如何理解体育课程增强青少年学生体质的任务与目标,怎样使增强体质与青少年学生的兴趣爱好、运动技能学习、体质健康之间形成一个相互促进,共同发展的关系。体育课程应该进行怎样的完善和改革,才能使之可以“促进青少年身心健康、体魄强健”。

在2018年,中共中央总书记习近平对学校体育工作提出了要求:“帮助学生在体育锻炼中享受运动乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志”[4]。这既是对学校体育工作作出的非常重要和明确的指示,也是在相当长一段时间内学校体育改革发展的最主要的依据和方向。“帮助学生在体育锻炼中增强体质”不仅指出了学校体育和体育课程教学中的“短板”,还指出了当前体育课程教学在实践中的症结所在。

笔者认为:今后一段时间里,各级各类学校的体育课程不仅应以“提高体育教学质量、帮助学生在体育课和课外锻炼中增强体质”作为理论研究和实践改革的重点,还应将“帮助学生增强体质”作为评价学校体育课程教学改革的重要指标。笔者基于上述认识,在此就如何在体育课程增强青少年学生体质的理论问题进行讨论,为体育课程教学质量提升提供思路。

1 体育课程增强青少年学生体质理论的回顾

1.1 “体质教育论”的理论假说

“体质教育论”由徐英超在1979年提出并主张:“在学校里设置体育课程,由教师对学生进行体质教育,使学生成为身体和精神都健康的人”[5]。谈及“体育”与“运动”的关系,他认为:“体育与运动有关系,但又是两回事,体育是按人体生理需要而研究设计以增强体质的方法,体育是为了育体的”[6]。徐英超的“体质教育论”引发了广大学者的共鸣,林笑峰、黄震、陶德悦、吴翼鉴、苏竞存、董安生、王俊山、林诗娟、韩丹等学者纷纷响应。其中,林笑峰1957年曾在《体育文丛》上发文提出取消“体育教育”一词,他还在1979年发表的文章中提到“体育是增强体质的教育,指的是一切应用各种体育手段于直接锻炼身体的过程”[7]。尽管受到多方批评,林笑峰仍然坚持“竞技不是体育”的观点,还提出了“真义体育”一词来解释体育课[8],主张将体育课更名为“健身课”。华东师范大学的黄震也是“体质教育论”的推崇者[9],并认为:“体育课程中以竞技运动作为教材内容是培养学生锻炼身体能力的一大障碍”[10]。吴翼鉴更是通过撰写大量文章为体质教育呐喊,并否定体育的“多目的论”,批评“生物体育观淡出”的观点[11],认为体育课的目的就是“增强体质”,指出“真正的体育是身体的教育,是发展身体的教育,是增强体质的教育”[12]。“体质教育”论不但有理论研究,也有着广泛的实践基础。徐英超、李兴文、曲宗湖、杨时勉、陈智寿、邓若锋等多位学者都进行过比较扎实的教学实验研究。但是,“体质教育论”遭遇了理论和实践困境:1)将竞技运动与体育区别对待的观点使得“体质教育论”陷入了“教材困境”,例如篮球还教不教,如果教的话应该教什么的问题;2)该理论提倡千篇一律的“苦练”,而轻视运动技能的学习,青少年学生按教师要求进行枯燥的练习,严重忽视了学生的体育学习兴趣[13]。

如果研究者把“增强学生体质”与“传授运动技术”作为体育课程教学的2个重要目标的话,那么,“体质教育论”基本采用“2-1=1”的策略,淡化甚至排除了体育课程教学的“学习运动技能”的目标,突出“增强学生体质”的目标。“体质教育论”的思想虽然出于对青少年学生体质下降的担忧和强烈的责任感,但其策略和方法有失偏颇。

1.2 “课课练”的理论假说

多年以来,我国一直断断续续地进行着“课课练”的理论与实践的探索。“课课练”是中国的体育教师在体育教学理论和实践方面的创新之一。20世纪80年代,“课课练”广受我国中小学体育教师的青睐,并得到大力推崇,对中小学学生的身体锻炼发挥了重要作用。在“课课练”的引导下,“循环练习法”“上下肢运动配合”“体育教学负荷预估与评价”“心律曲线的分类研究”等理论探索也随之出现,掀起了在体育课程中科学地进行体育锻炼的高潮[10]。但后来“课课练”却迅速地降温了,甚至还受到某种程度上的批评,最终在20世纪90年代初期,“课课练”逐渐淡出体育课堂。从我国体育课程发展的历程来看,“课课练”消退的主要原因为:1)随着教育改革的推进,体育课也日益强调使学生积极主动、生动活泼地进行体育学习,学生的“主体性”受到了更多的关注,而带有一定强制性的“课课练”忽视了“主体性”;2)多年来“体育教学的主要任务和目标是增强体质,还是运动技能教学”的争论此时已经演变成为“真义体育”与各种强调运动技术教学的理论之间的争论。“真义体育”理论中的某些观点反而使得体育教学要增强青少年学生体质的呼声越发无力,与此有内在联系的“课课练”实践也受到了影响;3)在体育课进行科学锻炼的探索中逐渐出现了教条主义的倾向,甚至在部分心律曲线评价研究中还出现了“伪科学”倾向,间接导致了“课课练”相关研究热度的迅速“降温”;4)20世纪90年代的初期和中期,“快乐体育论”在中国开始盛行,体育教学转为强调快乐游戏,这也是“课课练”实践迅速“降温”的另一原因[14]。

笔者认为:“课课练”的策略是“1+1=2”,即在保证体育教学过程完整性的基础上,植入一个与运动技能教学没有太多关系的体育锻炼过程,试图达到“1+1=2”的综合效益。“课课练”的方法简单,技术动作易学,因此,体育教师容易接受,这也是“课课练”风靡一时的重要原因,但是“课课练”在锻炼的目的、负荷、时间、形式等要素上并未形成一个共识。

1.3 “运动技术健身论”的理论假说

20世纪90年代,张洪潭提出了“运动技术健身论”[15]。张洪潭强调传习为体育课主旨,在运动技术传授过程中,体育课“虽具有却不追求,虽不追求却必有”的增强体质的作用,“体育教学的目标就是系统地传授运动技术”[16] 。“运动技术健身论”在教学内容上主张中小学体育教学应当以运动技术为主,田径、体操等项目是现代体育的基石,可测可评,应作为体育教学的基本内容。在体育教学组织形式方面,“运动技术健身论”分析了长期以来班级授课的种种弊端,主张采用“大体育课”“年级体育课”的设想,在较大范围内对青少年学生进行分组,以便提高教学效率。关于教学评价,张洪潭将体育课程教学目标设定为系统地运动技术教学,认为体育评价只须考察某一阶段青少年学生对运动技术的掌握程度,而理论知识、平时课堂表现均无需考察[17]。“运动技术健身论”认为增强体质与传授运动技术间具有互斥性。不论是增强体质还是传授运动技术,对体育课程而言,都是必不可少的。

“运动技术健身论”在得到支持的同时也受到了多方的质疑,主要包括:1)體育教学目标的空洞模糊;2)将“传授运动技术”与“强化体能”同时作为学校体育的目的是不恰当的;3)该理论没有厘清“强化体能”和“传授运动技术”之间的关系,其中的“互补原理”值得商榷,并且某些认识上的误区还会导致体育教学实践的误区[18];4)将“传授运动技术”作为手段,将“强化体能”作为目的[19]。

笔者认为:可以将强调体育课应确立“技术传习”的内在目的,并以此达到强化体质作用的“运动技术健身论”视为一种“2-1=2”的策略,即不刻意追求体育课程增强体质的目标(-1),而力图在追求运动技术的过程中实现“增强学生体质”的目标(=2),其本质是一种“客观无为地增强体质”的运动技术优先论,也正是因为如此,该理论中有关运动技术教学方法的论述较多,而对增强体质的方法论述较少,这与“体质教育论”形成了鲜明的对比。

1.4 “健康教育论”的理论假说

“健康教育论”是一个多流派、多分支、多层次、多观点的庞大而混杂的理论体系,仅就笔者所知,国外有与“健康教育论”主张相近的“身体教育论”,国内有20世纪90年代的“体育与卫生相结合”的理论与实践[20],甚至前述的“体质教育论”都可以大致地归入此类,而当下又有学者研究“健康教育论”的理论假说,“健康教育论”的哲学基础和方法论就更是互相交织混杂。但本文对“健康教育论”作如下概括:1)各种“健康教育论”,无论其名称如何,理论源流如何,其指向多是由“体育”范畴向“健康”范畴扩展,其目的都是把体育运动作为一种方法来促进青少年学生体质健康,从而借助体育课程来实现“健康教育”[21];2)在指导思想上更加重视增强体质,并把增强体质作为健康的最重要基础,而体育运动恰好是增强体质的最佳途径,这便使得体育课程成为“健康教育论”中最重要的一个部分[22];3)在课程内容上向营养学、心理健康等方向延展,形成“体育锻炼+健康教育”的教学内容结构。例如,在教学过程中充分发挥体育运动对心理健康的调节作用,使青少年学生在生理与心理2方面达到健康状态[2];4)在方法论上更加重视医学、卫生学、健康学、保健学等,更加重视体育锻炼的“科学性”,根据不同年龄段青少年学生的身心发育特点和心理敏感期来制定适宜的体育锻炼计划[23];5)通过吸纳其他领域的专业人才,一方面丰富研究成果的知识维度,同时弥补单一体育学研究存在的不足[24];6)由于运动技能的专业性训练或部分运动技术可能会使人体出现一定程度的运动损伤,这些理论研究往往存在一定的“反运动技术传授”“反刻苦体育锻炼”倾向。

笔者认为:“健康教育论”的策略可以形容为“1+X=?”,即在体育的“1”上加入人的身体健康,甚至加入心理健康、社会适应等宽泛的健康教育目标(即“X”),试图达到一个健康教育的宏伟目标(即“?”)。但是“健康教育论”的不足也是显而易见的,主要包括:1)出现泛化,甚至是异化体育教学;2)出现轻视运动技能习得甚至体育文化;3)在教材方面容易出现内容繁杂、系统性不强等问题;4)在教学实践层面会出现体育教师难以胜任教学任务及体育课程改革上出现混乱等问题。

2 体育课程增强青少年学生体质的实践改革路径

2.1 以“体质提升三精准”作为体育教学的导向

要使体育课程有效地增强青少年学生体质,应以“学生体质提升三精准”作为体育教学的导向。具体如下:1)要实现对青少年学生体质进行可信的、科学的、针对性的“精准测量”,需要保证体质健康监测数据的真实性和测试的精确性,能够及时、准确地掌握学生体质健康监测数据;2)提高数据的有效性和针对性,在“国家学生体质健康监测”基础上增加问题导向性强的“专项测试”,恰当增加体型体态类、体适能类和身心健康类指标,提升体质监测的全面性和指向性;3)要促进青少年学生体质的大幅度增强就要通过对数据的“精准分析”提高数据的警示性,以增强相关责任方(校长、年级主任、班主任、体育教师、学生、家长)的责任感和危机感;4)使达标成为促进青少年学生体质增强的强大动力源,实现以平台化、责任化、个性化、实效性、共管性为功能的“精准干预”。

2.2 开发有效、有趣的“专项身体素质练习与游戏”

从上面的诸多研究中可以看出:体育教学中的“增强体质”和“掌握运动技能”在某种程度上呈对立状态。笔者认为:这种对立情况是由40%的认识问题、40%的内容问题和20%的时间问题共同造成的。一方面,认识问题是指研究者没有必要将“增强体质”和“掌握运动技能”在体育课程教学中对立起来,而应该融合起来;另一方面,内容问题是指研究者应该大力开发融合“增强体质”和“掌握运动技能”的“专项身体素质练习与游戏,并将其作为体育课的主要内容,甚至是最重要的内容。

2.3 大力普及“体育趣味课课练”

在当前青少年学生体质需进一步增强的情况下,笔者认为应有侧重地在体育课程中设计一些针对性强的身体素质练习,例如根据青少年学生的速度、力量、耐力下降情况和存在的“软”(肌肉力量不足)“硬”(身体柔韧性不足)“笨”(身体灵活性不足)“晕”(身体平衡性不足)等问题,进行特殊的体育锻炼。这个“特殊的体育锻炼”就是“嵌入”到体育课程中的“课课练”[25]。 “课课练”是可以快速并普遍提高青少年学生体质的有效手段,实施“课课练”需要注意的要领如下。

2.3.1 “课课练”的目的要清晰明确

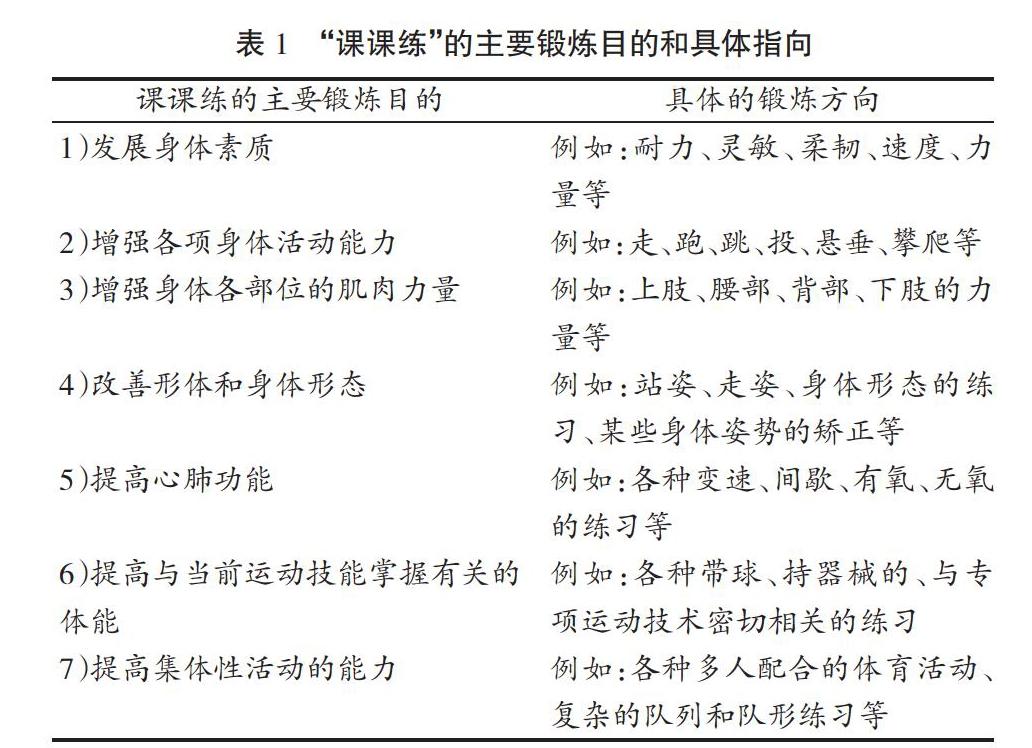

“课课练”要有明确的目的性和中长期的计划,其主要锻炼目的和具体的指向见表1。

2.3.2 “课课练”的内容要多样有趣

要克服课内锻炼的“少变”和“枯燥”问题,必须关注青少年学生的体育锻炼动机和感受,使“课课练”能激发学生的学习兴趣。

2.3.3 “课课练”的负荷要科学合理

要通过以下几个方面的科学化使“课课练”负荷合理:1)合理安排锻炼时间;2)与运动技术学习相协调;3)合理安排场地器材;4)解决好学生人数问题。

2.3.4 “课课练”的形式要生动活泼

要充分利用“比赛”“总结”“课堂表现”等方法鼓励學生进行体育锻炼,要使“课课练”的方法更多样、形式更活泼、锻炼更有效。

2.3.5 “课课练”的时间要充分、有度

一般来说,“课课练”应以10 min为限。如果安排得当,10 min的体育锻炼也可达到较大的强度和负荷,取得较好的锻炼效果。

笔者所在的“全国学校体育联盟(教学改革)”研究团队,为促进“课课练”的有效性、趣味性、针对性、集体性、竞赛性和安全性,创编和开发了“体育趣味课课练1 260例” 。根据从小学到高中的学生身体发育特点,体育趣味课课练内容体现出了科学性、趣味性和锻炼实效性。1 260例恰好是从小学到高中的1 260节体育课,可以做到每节体育课的“课课练”内容不同。体育教师可以根据每节体育课的基本教学任务,挑选具有相近性或互补性的课课练内容进行教学[26]。

2.4 提升体育课程的教学质量

无论是在身体锻炼和体质健康干预,或在运动技能教学中融入有趣的、有效的“专项身体素质练习与游戏”,还是在体育课中嵌入“体育趣味课课练1 260例”的内容,都需以优质的体育课程为前提。所以,要提高体育教师的体育教学质量意识,增强体育教师提高青少年学生身体素质、运动技能的意识,改善体育教师单位时间的教学效果和青少年学生的锻炼效果。

2.5 强化“学科融合”“课内外结合”及“家校结合”

要大幅度地广泛提升青少年学生的体质,要全面地、可持续地增强青少年学生的体质,体育课程教学必须有“立足教学、走出教学、回顾教学”的方法,因此,就需要广大体育教师做好“学科融合”“课内外结合”及“家校结合”。

体育课程要与健康、卫生、人体科学、安全教育等相关学科相结合,共同促进青少年学生身体素质的全面发展;学校体育工作还要与学生工作、班主任工作、社会实践、思想品德教育、国防教育、劳动教育等工作相结合,共同形成促进青少年学生身心健康的合力;学校体育还要利用校园中的各种信息、评价平台,引导青少年学生参加课外体育锻炼,促进青少年学生身体素质的全面发展。

体育课程要与课外体育活动密切结合,只是靠体育课程教学,增强青少年学生体质的效果有限,因此,体育课程必须和休闲体育活动、大课间体育活动及当前在全国力推的“330工程(放学后的校内活动)”、寄宿学校的宿舍体育活动等密切结合和融合。将体育教学、体育练习和体育锻炼“延出去”,将身体素质和运动技能“嵌进去”,使课外体育活动的内容“多起来”,把课外体育锻炼的质量“提起来”,把体育锻炼的作业“加进去”,以增加青少年学生体育锻炼的时间和空间,实现课内外体育锻炼的一体化。

学校体育要与家庭体育、社会体育相结合,要通过体育家庭作业、校外体育锻炼小组、学生家庭体育锻炼APP评价平台、亲子体育锻炼竞赛制度等,使体育锻炼的方法、评价、同伴、器材、时间、指导、乐趣走出学校体育课堂,从而使青少年学生得到全方位、全时空的体育锻炼。

3 结论与建议

1)自体育课程研究进入学校体育视野以来,学校体育教学的主要目标与任务是“增强学生体质”还是“运动技能教学”,一直是学校体育研究领域争论的问题,也是围绕学校体育课程任务与目标的基本矛盾问题。

2)为解决增强青少年学生体质的问题,研究者曾探索过“2-1=1”策略的“体质教育论”、“1+1=2”策略的“课课练”、“2-1=2”策略的“运动技术健身论”及“1+X=?”策略的“健康教育论”。这些理论假说在不同年代的学校体育理论研究上各有侧重,但也各有理论缺陷。

3)现今为使体育课程进一步增强青少年学生体质,笔者建议要从以下几个方面做好工作:①要以精准监测、精准分析、精准干预作为体育课程增强青少年学生体质的导向;②开发有效的、有趣的“专项运动素质练习及游戏”,以实现体能提高与运动技能掌握的互动双赢;③要大力普及“体育趣味课课练”,配合“三精准”快速实现青少年学生体质的大幅度增强;④要提高体育课程的教学质量,通过“优质、有效的体育课程”为促进青少年学生体质健康;⑤要强化“学科融合”“课内外结合”及“家校结合”,通过课内外体育的融合来增强青少年学生的体质。

参考文献:

[1] 韩玉宾,文兰佃. 《体育、体育与健康课程标准》的后现代课程观检视[J]. 首都体育学院学报,2013,25(1):38.

[2] 谢军. 基于增强青少年体质的学校体育工作研究[J]. 体育文化导刊,2018(8): 124.

[3] 于文谦,王月华. 《世界体育科学化的动向和我们的新使命》的启示[J]. 体育学刊,2009,16(12):13.

[4]坚持中国特色社会主义教育发展道路[EB/OL].(2018-09-10)[2020-01-17]. http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/s6052/moe_838/201809/t20180910_348145.html.

[5] 徐英超. 两亿接班人的中小学体质教育需要调查研究[J]. 北京体育学院学报,1979(3):3.

[6] 徐英超. 体育实践与理论[M]. 2版.北京:人民体育出版社,1978:40-41.

[7] 李寿荣. 倡行真义体育:林笑峰先生访谈录[J]. 体育学刊,2007,14(8):14.

[8] 林笑峰. 析体育的真义(摘要):兼谈中国真义体育[J]. 中国学校体育,1989(2):60.

[9] 黄震. 释体育说竞技[J]. 体育学刊,1995,2(1):32.

[10] 黄震. 体育要培养学生锻炼身体的能力[J]. 体育学通讯,1991(1):77.

[11] 吴翼鉴. 增强人的体质,是体育无“人”吗?与“人文体育观渐入与生物体育观淡出”的商榷[J]. 体育学刊,1999,6(3):1.

[12] 吴翼鉴. 关于“体育”概念讨论的意义何在?[J]. 武汉体育学院学报,1983(2):52.

[13] 陈融.当今我国学校体育学术思想流派的比较:“体质教育论”与“整体效益论”[J]. 体育文史,1993(6):11.

[14] 毛振明. 在体育课中如何有效地锻炼学生身体(上):论当前体育课改形势下的“课课练”回归[J]. 体育教学,2011,31(1):24.

[15] 余香顺. “强化体能”是体育的本质与目的:张洪潭教授学术访谈录[J]. 体育与科学,2013,34(2):22.

[16] 张洪潭. 技术健身教学论的理论基础与基本思路[J]. 西安体育学院学报,2007,24(3):1.

[17] 张洪潭. 技术健身教学论[M]. 上海:华东师范大学出版社,2000:25-27.

[18] 张磊. 再论“体质论”与“技能论”:兼评张洪潭之“技术健身论”[J].体育学刊,2009,16(10):11.

[19] 龚建林. 论运动技术不是健身的基本手段:兼析运动技术健身论[J]. 体育学刊,1999,6(3):64.

[20] 叶恭绍,王守辰. 体育与卫生相结合提高新一代的健康水平[J]. 北京体育学院学报,1979(4):4.

[21] 冯雅男,李金龙. 对体育课和健康教育关系的审视[J]. 体育学刊,2015,22(2):86.

[22] 殷红,万茹,毛振明. 论体质教育流派[J]. 体育学刊,2014,21(5):6.

[23] 邵循基,程尧行. 体育教学与卫生保健相结合的探讨[J]. 上海体育学院学报,1981(3):13.

[24] 张华,张智新,唐红斌. “质量工程”中高校體育教学团队的建设[J]. 首都体育学院学报,2011,23(4):332.

[25] 毛振明. “领会十八届三中全会精神,强化体育课和课外锻炼”系列讨论文章之五:加强课内锻炼 提高健身实效[J]. 体育教学,2014(5):4.

[26] 毛振明,何平. 体育趣味课课练1 260例[M]. 北京:北京师范大学出版社,2014:70-77.