美军预警机与舰载雷达协同预警探测*

2020-06-08张财生司沈闯

张财生,司沈闯

(海军航空大学,山东 烟台 264001)

在预警机与舰载雷达协同探测体系上,走在世界前列的是美军的“海军一体化火控防空”(NIFCCA)[1]。该体系通过联合E-2D预警机、宙斯盾防御系统和标准-6(SM-6)舰空导弹,建立起一个在预警机支援下的舰机协同反导打击链,该打击链的建立极大地缩短了导弹武器打击目标的反应时间,使美国海军形成了基于E-2D预警机的协同作战能力。

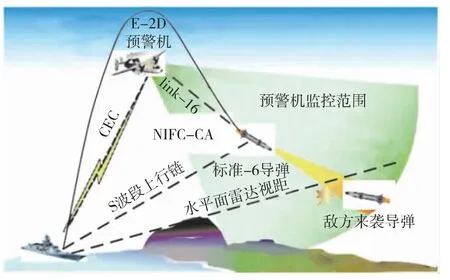

相比CEC(Cooperative Engagement Capability)[2]系统仅有空海协同,NIFC-CA系统包含了空海、空地、空空三种协同方式,拥有海上、空中和陆上三个杀伤链,每个杀伤链均由多种数据链和武器控制系统等作战系统共同组成,是网络化多层次防空作战体系。该体系主要由E-2D预警机[3]、“宙斯盾”作战系统、标准-6舰空导弹三个部分组成。流程如下:在舰艇编队遂行防空反导作战任务时,E-2D预警机的AN/APY-9雷达在早期发现目标,对其完成锁定后持续跟踪,在此期间不断获取目标的各项高精度参数,这些参数随即通过CEC系统数据链传递给舰艇的“宙斯盾”系统,然后舰艇的信息处理系统将预警机发送的信息与获取的卫星数据相结合,处理后的数据再通过舰艇内部数据电缆发送给火控单元的“标准-6”导弹分系统,帮助该分系统完成目标指示、导弹发射、中段制导和指令修正等一系列指令,支援其对超视距的来袭导弹进行拦截和打击,扩展航母编队的超视距防空反导空间。图1为NIFC-CA系统协同探测示意图。

图1 NIFC-CA系统协同探测的示意图

战术数据链是实现协同作战的前提和保证。由图1可以看出,E-2D预警机能够凭借先进的机载APY-9雷达实现超视距目标探测,利用CEC(对海)、Link-16(对空)和CMN-4(对空)数据链,为宙斯盾驱逐舰发射的标准-6舰空导弹提供拦截制导。

2 预警机支援下的舰机协同

在NIFC-CA体系中,E-2D预警机是实现超视距探测的关键。超视距探测是指舰空导弹在舰载雷达探测不到的区域拦截打击来袭的反舰导弹。由于“宙斯盾”舰艇的舰载SPY-1雷达受地球曲率影响,难以探测到视距外的反舰导弹。同样,舰载雷达也无法对视距以外己方发射的舰空导弹实施制导。为应对这一问题,E-2D预警机作为中继制导平台的作用得以凸显。NIFC-CA体系中预警机与舰载雷达协同探测[5-6]的主要途径是,“宙斯盾”舰艇利用E-2D预警机提供目标航迹信息,在完成发射装订操作后发射标准-6舰空导弹。在舰载雷达视距范围内由发射舰根据预警机提供的目标信息对导弹制导,当标准-6导弹飞离发射舰的雷达视距后,由预警机对导弹进行接力探测,直至导弹对目标完成摧毁拦截。预警机支援舰载雷达进行舰机协同探测有如下两种情况[7-8]。

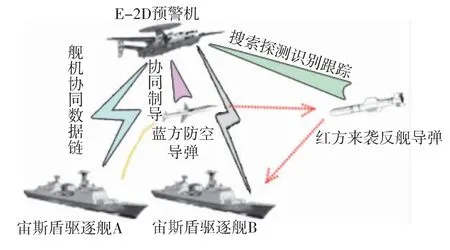

1)宙斯盾舰载雷达协同E-2D探测拦截攻击自身的导弹,如图2所示。具体探测过程如下:

E-2D将来袭导弹参数发送给导弹发射舰的指控中心,然后,火控系统会把初始制导信息录入发射井中的“标准-6”舰空导弹里,导弹得到命令后发射升空,E-2D利用CEC系统的数据链继续向导弹发射舰提供目标信息,发射舰借助预警机发送来的制导指令引导飞行中的标准-6导弹飞向目标,当标准-6导弹的飞行距离超出舰艇雷达的最大探测范围后,E-2D预警机会通过CEC从发射舰指控系统接收导弹的实时飞行数据,并获得对导弹的制导权,然后由预警机继续引导该导弹拦截来袭的反舰导弹,直至标准-6导弹的飞行末期,导弹头部的制导雷达接过制导权,由弹载雷达完成最后的末端制导任务。

图2 预警机支援舰载雷达开展目标探测的示意图

2)当编队里的某艘舰艇受到超过其自身探测能力的反舰导弹攻击时,E-2D会协同编队内其他舰艇发射标准-6导弹对该来袭导弹实施探测,如图3所示。具体探测过程如下:

E-2D探测到空中来袭的多枚反舰导弹,经过判断,其攻击目标是舰艇B,但是舰艇B需要拦截的导弹数目已经远远超出其自身拦截能力,此时预警机会向舰艇A发送这些攻击舰艇B的反舰导弹信息,然后,舰艇A也会发射标准-6导弹,协助舰艇B进行目标拦截,如果舰艇A的雷达探测距离无法达到反舰导弹所处位置,那么发射出的标准-6导弹将会直接在E-2D预警机的探测信息下对这些导弹实施拦截,实现对视距外目标的打击。

图3 预警机支援舰载编队协同探测示意图

3 舰机协同预警探测部署模型

通过对预警机支援下的舰载雷达协同探测分析,可以看出预警机的存在对舰艇编队有着重要意义,它极大提高了舰艇编队的生存概率,减小了受打击的可能。在了解两者协同探测体系的基础上,可以再进一步探索如何提高我方舰空导弹成功拦截来袭敌方导弹的概率。从预警机与舰载雷达协同探测距离的角度出发,通过建立数学模型,确保己方水面舰艇编队始终在敌方有效打击范围之外,或者我方雷达探测范围大于敌方导弹射程。

为了减小舰艇被打击的可能,需要出动预警机在编队附近海域巡逻,给舰艇编队提供空情和海情保障。水面舰艇编队是舰机协同作战的主体,负责直接的火力打击任务,而预警机的主要任务是提供空情、海情信息,辅助舰载雷达进行情报收集。因此,我们考虑通过一定的计算设定预警机的巡逻航线,在保证预警机自身安全的基础上,为舰艇编队提供空基预警平台,支援舰载雷达进行预警探测[9-11]。

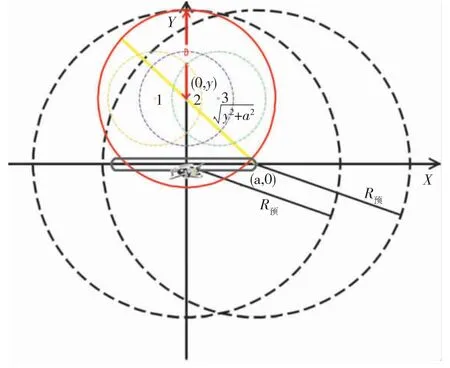

图4 舰机协同预警探测部署模型

如图4所示,以预警机巡逻航线的中点为坐标原点建立平面直角坐标系,其中平行于巡逻线方向为X轴方向,垂直于巡逻线方向为Y轴方向。在Y轴正半轴上分别有三个编号为点1、点2、点3的位置点,代表我方三艘舰艇所处位置,黄色、蓝色、绿色虚线圆圈分别代表三艘舰艇的舰载雷达搜索探测范围。假设敌方来袭的方向为Y轴正半轴。D为敌方雷达探测或火力攻击的最大距离,2a为预警机巡逻航线的长度。设三艘水面舰艇相互之间的距离均为S,在通常情况下,水面舰艇编队在遂行作战任务时,为了避免雷达信号发射较多而被敌方反辐射装备探测到,其舰载雷达并不是同时开启,而是轮流开机,所以我们可以将三艘舰艇大致看作在同一个位置,由此我们假定在位于Y轴上的点2位置。那么实际上,以点2为圆心,D为半径作圆,即图中的红色实线圆,如果敌方作战单元进入了这个圆形范围,就会对我方舰艇造成威胁。

假设预警机在一定的扫描周期、发现概率、速度门限等参数设定下,其对一般的空中目标预警探测距离为R预。相对于巡逻航线长度,预警机的转弯半径可以忽略不计,所以将预警机的巡逻航线视为沿X轴的在[-a,+a]内的往复运动。分别以坐标轴原点和坐标(a,0)为圆心,以R预为半径作圆,即图4中的两个黑色虚线大圆,代表预警机分别在原点和航线最大巡逻点处的探测范围。为了确保(0,y)处的三艘舰艇不被敌方威胁,要求预警机的探测范围能完全覆盖红色实线圆,即以(a,0)为圆心的黑色虚线圆要完全包围红色实线圆,这样才能达到实时监控的目的。

由图4可以看出,预警机巡逻到坐标(a,0)点时,与红色实线圆上某一点的连线(黄色实线)长度有极大值,在Δyoa中,oa和oy为两个直角边,根据勾股定理,可以计算出黄色实线段的长度为,于是水面舰艇相互之间的距离S的最大值为

通过上面的分析,预警机的空域配置需要满足为舰艇编队提供全时段持续监控,即要求:Smax≤R预。于是当预警机巡逻航线最大距离为a,水面舰艇编队的舰载雷达之间的距离为y时,应该满足以下不等式

才能保证舰艇处于预警机的预警范围内。

4 结束语

本文研究了美国海军一体化火控防空(NIFC-CA)体系中舰载雷达与舰载预警机之间的协同预警探测关系,在两者协同探测体系的基础上,分析了E-2D与舰载SPY-1雷达协同探测时的两种情况。从预警机与舰载雷达的协同探测距离的角度出发,构建了预警机与舰载雷达协同预警探测部署模型,通过计算建立数学模型,确保己方水面舰艇编队始终在敌方有效打击范围之外,或者我方雷达探测范围大于敌方导弹射程,对于提高我军的协同作战水平具有一定的借鉴意义。