产业构成、城镇化与农村减贫效应

2020-06-07莫亚琳

陈 昕,莫亚琳

(1.中国财政科学研究院, 北京 100142;2.广西大学 商学院,广西 南宁 530004)

一、引言

随着中国社会经济进入转型期,产业结构也在发生着变化,第三产业产值稳步上升,第一产业产值占比逐年下降成为经济常态,然而第一产业增长仍是农村贫困人口彻底脱贫的关键领域。事实证明,经济增长是解决贫困的有效途径,用经济增长解释减贫问题时,就产业构成对消除贫困的作用进行讨论与检验,是十分必要的。学界大部分学者认为,第一产业和第三产业的减贫贡献度大于第二产业(Montalvo、Ravallion2010;Thorbeche1996;张萃2011;单德朋2012;汪三贵、胡联2014)但是,也有学者提出不同意见。张凤华、叶初升(2011)认为:贫困发生率对于第二产业比重变化的弹性最大,其次是第三产业和第一产业,而第三产业增长对贫困发生率的影响程度也略大于第一产业。王汉杰、温涛、韩佳丽(2018)从农村金融减贫的角度分析产业结构的门槛效应,认为,农业产值占地区生产总值的比重上升不利于贫困地区农村金融发挥减贫作用,第二产业的增长作用也是如此。由此可见,学界观点各有依据,不同产业增长的减贫效应仍有进一步探讨空间。

什么因素导致不同产业增长的减贫效应存在差别?张萃(2011)和汪三贵、胡联(2014)均认为,一个产业的劳动密集度决定该产业增长的减贫成效。具体而言,劳动密集度最高的第一产业,其系数无论是显著性还是数值的绝对值都明显高于第二产业和第三产业。此外,市场分割以及产业增长对贫困人口消费产品价格的影响,也有助于减缓农村贫困。

与经济增长同时推进的城镇化建设,必然也在同时影响着农村贫困人口。多数研究表明,城镇化进程有利于农村贫困的减少(Cali,2009;崔艳娟2014)。但城镇化与农村贫困减少并不是一直呈现单向促进作用关系,准确地讲,在城镇化不断扩大的进程中将会与经济发展呈现倒“U”型关系(CuongN.V,2010;崔万田、何春2018)。

现有文献对产业发展减贫效应的研究大多采用20世纪90年代到2008年的样本数据,样本数据选取时间距今久远。因此,有必要对近年来中国经济产业结构的农村减贫效应进行再次讨论。本文将基于2010-2017年31个省区的面板数据对产业增长的减贫效应以及劳动密集度与减缓贫困之间的关系展开进一步研究。

二、计量模型

针对产业构成的农村减贫效果以及不同产业增长的减贫原因,本文建立两个计量模型进行验证。首先,本文部分参考汪三贵、胡联(2014)的方法,把经济增长分为三大产业,加入控制变量。考虑到农村贫困状况存在跨期相关性,本文引入被解释变量的滞后值,采用滞后两期的动态面板系统GMM对样本进行估计:

其中,i代表省份,t代表年份,pit是农村贫困发生率,pit-1表示农村贫困发生率一阶滞后项,pit-2为农村贫困发生率二阶滞后项。y1it、y2it、y3it分别为各地区第一、二、三产业的产值,S1it、S2it、S3it分别为各地区第一、二、三产业产值占各省区产值的比重。X表示主要控制变量构成向量,α为控制向量的系数。β1、β2、β3分别表示农村贫困发生率对第一产业、第二产业、第三产业的增长弹性。ui表示不随时间改变的个体异质性扰动项,εit表示随机扰动项。

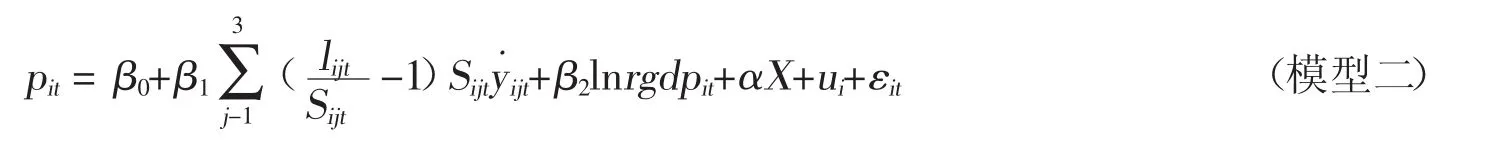

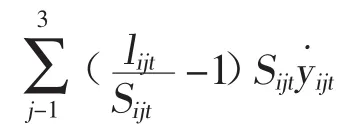

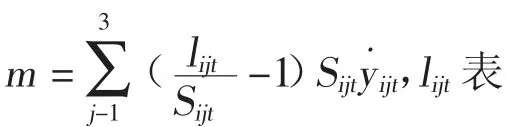

其次,验证劳动密集度与不同产业减贫效果的关系,本文应用以下模型:

三、数据来源及变量说明

(一)数据来源

本文选取2010-2017年全国31个省、自治区、直辖市动态面板数据。其中,农村贫困发生率(p)数据来源中国农村贫困监测报告,城市化(urban)、基础设施(infra)、人力资本(hc)、财政支出(gov)、各地区三大产业产值及份额数据来源中国统计年鉴整理计算所得。各地区三大产业就业人员比重、劳动密集度及劳动密集度的加权增长率均来源各地区统计年鉴计算所得。历年各省区人均GDP来源国泰安数据库。

(二)变量说明

1.被解释变量及主要解释变量

农村贫困发生率是被解释变量。我国农村贫困标准线几经修改,现行标准为人均2300元(2010年不变价)。为了统计口径一致,本文在农村贫困发生率数据选取上只考虑2010年标准,取2010-2017年中国各省区农村贫困发生率为被解释变量。

2.主要控制变量

本文选取基础设施对数(lninfra)、人力资本(hc)以及其一阶滞后项(L.hc)、财政支出(gov)、城镇化(urban)、城镇化平方项(urban2)作为主要控制变量。基础设施(infra)用各地区每平方公里公路里程数表示。人力资本变量(hc)具体使用各地区当年本专科在校学生人数占当年各地区人口比例。财政支出(gov)用地方政府财政支出与地区GDP比值表示,考虑到数据可获得性,具体用一般公共预算支出占各省区GDP比重。城镇化(urban)用各省区城镇人口占总人口比例衡量。

四、计量检验及结果分析

(一)产业增长与农村减贫的实证检验

首先,综合考虑农村贫困跨期相关性、动态面板数据短期性(n=31,T=8),以及模型内生性问题,本文选择系统GMM方法对模型一进行回归分析,将人力资本、城镇化作为内生解释变量,实证结果见下表1。

表1可见(系数下方为t值,下同),从式(1)到式(5),第一产业增长对农村贫困发生率的作用都显著为负,说明第一产业增长对贫困的减少有着显著促进效应。式(1)结果表明,第一产业增长与第三产业增长均显著有利于农村减贫。由于未加入控制变量,导致式(1)出现遗漏解释变量问题,第二产业增长的系数显著为正,但现实没有证据表明第二产业增长会抑制农村减贫,这需要进一步检验。随着控制变量的加入,式(4)中第二产业增长系数开始呈现负值,表明第二产业增长有利于农村减贫,但效果不明显。在加入所有控制变量之后,式(5)中第二产业增长的系数仍然为负值且不显著,说明第二产业减缓农村贫困的效果有限,这与张萃(2011)的研究结果相吻合。式(1)到式(5)中第三产业增长的系数显著为负,表明第三产业增长的减贫效应较第二产业明显,但是较第一产业弱。实证表明,第一产业和第三产业对农村减贫贡献度均大于第二产业,这一趋势至今没有根本性变化。

(二)实证结果的原因分析

1.产业增长的农村减贫效应分析

表1证明,农村贫困发生率对于不同产业增长具有不同弹性,存在着第一产业大于第三产业大于第二产业的排序。对于这一实证结果,有学者指出,一个产业的劳动力密集程度决定该产业增长对贫困减少的影响力(Loayza、Raddatz,2010)。那么,当前中国三大产业劳动力密集度是否发生改变?本文通过计算,得出2010-2017年中国各地区三大产业平均劳动密集度,见下表2。

由表2可知:第一产业劳动密集度>第三产业劳动密集度>第二产业劳动密集度。这一结果与表1的产业减贫效应呈正相关,即劳动密集度越高的产业,减贫效应越明显。

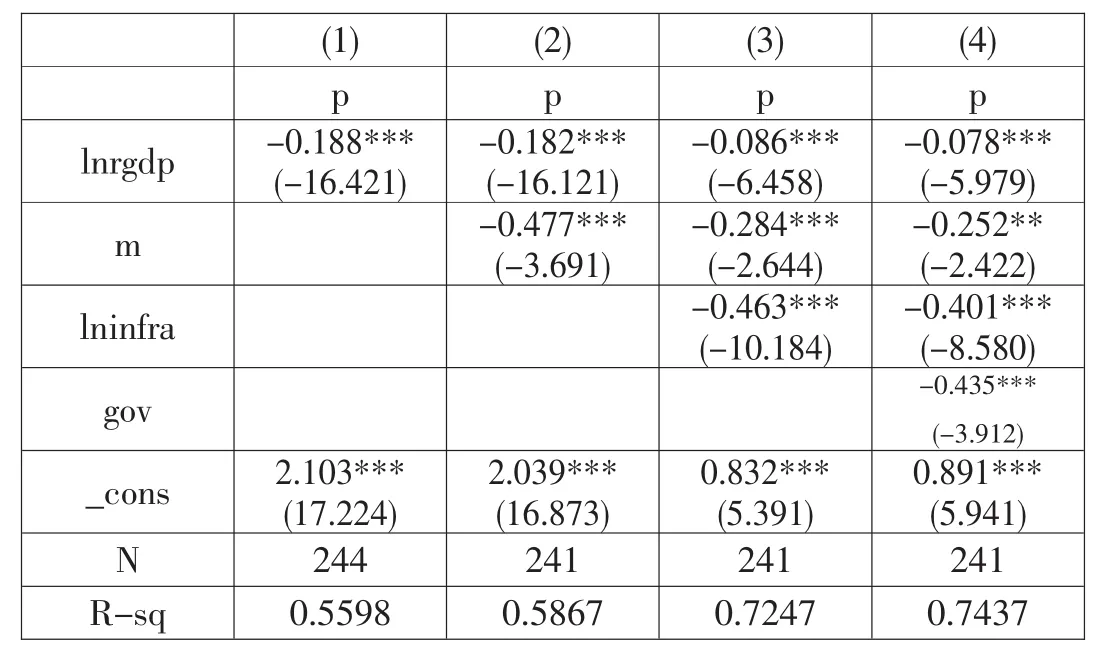

我们进一步探讨劳动密集度与贫困减少之间的关系,采用个体固定效应对模型二进行验证。以式(4)作为基本模型,分析贫困发生率(p)与劳动密集度加权增长率(m)之间关系。实证结果见下表3:

表3 劳动密集度对农村减贫效应的回归结果

表3显示,劳动密集度加权增长率和人均GDP对数系数都显著为负,说明人均GDP和劳动密集度的增长有利于降低农村贫困发生率。这表明,在控制其他条件不变时,一个产业的劳动密集度越高,边际贫困减缓效果越明显,即验证了一个产业若聚集大量劳动力,特别是农村低技能劳动力时,该产业规模越大,越有利于减缓农村贫困的观点(张萃,2011)。

2.控制变量的减贫效应分析

表1中的式(4)可见,人力资本显著为负,表明在校本专科学生占比的提高,对农村减贫作用较为明显。在控制了城镇化和人力资本变量内生性的式(5)中,人力资本当期系数显著为正,一期滞后项系数显著为负,说明人力资本促进农村减贫的作用需要一定时间内化成各个产业的内生动力,形成技术进步,才能发挥减贫效果。从微观角度分析,一个贫困线下家庭培养一名大学生需要承受比普通家庭更大的经济压力,甚至会加深家庭贫困程度,而贫困大学生通过教育获益、改善原生家庭生活水准存在时滞。总之,教育形成人力资本对于农村减贫无疑有促进作用,但具有延后性。

在表1的式(5)中,urban系数显著为负,urban2系数显著为正,表明城镇化发展与农村贫困减少呈现“U”型关系,原因在于:

第一,城镇化发展初期,持续推进城镇化进程,可以促进企业增加使用劳动力的需求,吸引农村剩余劳动力进城务工,为其提供更多就业机会,进而增加农村剩余劳动力收入,降低贫困发生率(崔艳娟,2014)。然而,随着城镇化发展的持续推进,与当地经济发展水平不相匹配的过度城镇化可能会导致减贫速度趋缓。可以理解为,地方官员在政治晋升的经济目标激励下,难以避免投资冲动,导致大量农村生产用地出现非农化用途,在农村劳动力尚未很好地掌握除农业生产以外的劳动技能之前,脱离当地经济现实的过度城镇化,农村低端劳动力面临失业,不利于农村贫困人口增收。

第二,城镇化过程中,进入城镇的农村劳动力多为具备一定劳动技能的青壮年,优质人力资源的流失不仅影响当地农业发展,也不利于农村非农产业的发展,从而抑制农村贫困减少(阮荣平,2011)。

第三,农村贫困地区在城镇化发展进程中可能存在被边缘化的风险,缺乏内生动力和支持平台会导致贫困度加深(刘彦随,2011)。另外,从表1可以看出,基础设施和政府财政支出对农村贫困减缓都具有显著促进作用。有研究表明,财政投入的支农资金在发展水平越落后地区的减贫效应越明显(陈鹏,2018)。

五、改善建议

根据以上分析,本文建议:

(一)解决我国农村贫困问题的关键在于尽量发挥第一产业作用。由表1分析结论可知,不同产业增长对农村减贫效应不同,第一产业减贫效应最明显。劳动密集度相对较大的第一产业聚集了大量农村剩余未转移劳动力,因此,政府应继续着眼于发展基础农业项目,对农户进行维持农田生产的技术指导、病虫害防治指导等。同时,提高条件允许地区的农业机械化程度,增加农户购买农业机械行为的财政补贴等。另一方面,鼓励地方政府因地制宜地发展特色扶贫产业,积极发挥当地具有比较优势的特色扶贫产业,吸纳贫困人口就业,同时加快农业科技的推广与应用,提高当地特色农业产业生产效率,进而通过推动第一产业的发展,最终消除农村贫困。

(二)注重对第三产业的就业引导。根据第三产业的减贫效应大于第二产业的研究结论,建议政府在制定减贫政策时,注重对农村贫困人口进入第三产业的就业引导,以补贴、培训等方式引导贫困人口流向劳动技能要求相对较低、劳动密集度较大的第三产业。具体而言,对于缺乏非农业劳动技能的贫困劳动力,传统的劳动密集型服务业或许是好的选择,政府应对这一行业施行精准扶持。例如,对于进入城镇提供“小摊小贩”式餐饮服务的贫困人口,应在保障卫生健康的情况下,为其合理规划餐饮服务生产区域,使之发挥集聚效应,增加贫困人口收入;积极引导贫困人口就业、即时公布相关服务业就业信息等。

(三)不能忽视第二产业的关联影响。虽然第二产业增长对农村减贫效应贡献度最小,但其发展进程也会影响第一产业和第三产业的均衡发展。因此,政府不能因第二产业的减贫效应不明显就予以忽视,要利用好农业和工业之间的互补性,使三大产业协同发展,才能更好地实现经济增长,同时缓解农村贫困。

(四)教育投入是提高减贫成效持续性的根本。长远看,提高农村贫困地区的教育投入和人力资源持续发展的能力,有利于促进并固化国家扶贫质量。在当前社会条件下,加大对农村教育的财政资金投入,提高农村基础教育水平。政府应进一步增加贫困生在读期间的教育补助,并细化教育激励制度;对贫困家庭的孩子进行营养干预,提高贫困家庭孩子的营养水平;改善农村医疗卫生水平,实现贫困地区医疗服务均等化;建立贫困地区大学生返乡就业长效激励制度,带动当地农业人口提高生产技能,实现农业增收。

(五)应保持与当地经济条件相符的城镇化进程。本文实证结果以及其他学者的研究都可证明,城镇化的减贫效应具有“U”型结构,存在一个农村贫困发生率最低的城镇化水平0.72204。基于2020年全面消除贫困的奋斗目标,未达到这一水平的地区应加快推进城镇化建设,促进农村减贫;反之,已达到并超过这一水平值的地区,应逐步放缓城镇化速度。具体来看,中国贫困人口相对集中的中西部省份大都还未达到这一水平,这些省份可选择通过城镇化建设,以城镇经济辐射带动农村非农经济发展,在贫困地区形成涓滴效应,能有效地减少并消除贫困。

致谢:在本文的写作过程中,广西大学财政专业硕士研究生郭伟铨在文献搜集、模型建立与政策分析等方面承担了大量工作,特此表示感谢!