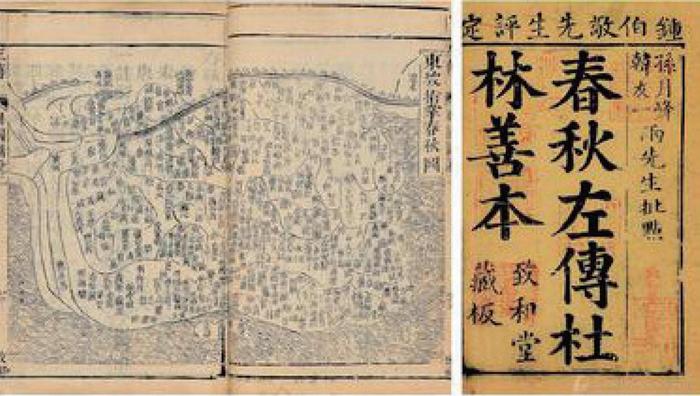

《左传》灾异现象透视春秋文化特质

2020-06-04陈若愚

陈若愚

摘要:《左传》是中国第一部编年体史书,其在中华古籍中占据着非常重要的地位。对于春秋时期而言,不论是当时人们的信仰,还是具体的巫术传统,都具备原始性的思维特点和神秘性特点,与此同时,具有人文性思维理性的人本理性则与道德行为持对立的局面,基于此,使春秋时期独特的文化模式得以形成。本篇文章主要对《左传》灾异现象透视春秋文化特质进行深入的分析和探讨。

关键词:左传;灾异现象春秋文化

《左传》是中国的历史上第一部编年体史书,不论是在过去,还是现如今,其都有着非常高的地位,而且其不但将浓厚的精神气质全面地散发了出来,还将属于中华民族特有的璀璨文化全部彰显了出来。其主要呈现的文化特质表现为以下两点:第一点,就是将中国古代早期的一种文化精神全部地展现了出来,对于此种文化精神而言,其有一个最为关键的作用,就是将三代以来发展的连续性气质集合在了一起,而且定型之处就是西周,总体背景就是黄河中下游的中原问题,以此为依据,将中国上下五千年的主要人格进行了全面的定型。主要表现为三点,即尊礼、贵民和崇德。而且在春秋时期的文化模式中,此種文化精神是非常重要的一个组成成分,不但与社会总体的文化气质有着本质的联系,还进一步引领了春秋时期的人文思潮。另外,该部史书淋漓尽致地展现了当时处于原始宗教状态下的一个相对完整的思想世界,不仅如此,还进一步展示了理想化的转型。不论是祭祀、巫术,还是星象、鬼神等,均将一个神秘又古老的宗教世界展示了出来,而且基于轴心时代的进一步发展,古老文化又在进行不断地发展,不仅如此,以实际的总体角度来分析,其主要的发展方向具备这两个特点,即理性化和人本化。但是本篇文章主要以后者的文化特质为实际的出发点,系统地梳理了当时春秋时期存在的诸多灾异现象问题,进而全面性地揭示出实际的文化特质。

一、《左传》灾异现象概述

在《左传》中,对于灾异的记录一共有80余条,例如水灾、火灾、日食、运气、自然灾害、鬼神、方怪等。在所有的灾异记录中,大约有30余条具备预言的特点,而且到最后往往成为了现实。《左传》不仅详细地记录了这些灾异现象,还针对当时文化群体的预言和阐释进行了全面的记载。

根据记载进行实时的分类,主要有三大类:首先,在现实中以具体的灾异情况为主要的判断依据,进而对相应的后果进行预测,举例来讲,在《庄公十四年》中有这样一句话“妖由人兴”,以现代的角度来分析,根源就是人自身,人自身发生了祸患才会出现妖怪横生的情况,并且以内外蛇争斗的结果进一步暗示了当时郑国国君更迭的实际现象。在郑国时期有这样一个人物,名为裨灶,是非常著名的占星术家,在他的认知中,陈属于水,楚则属于火,水与火配在一起,则陈楚之间的福与祸则会紧密地联系在一起。而如今出现了心宿,则表示陈地极有可能发生火灾,也就是预示着陈人想要将楚人逐走,进而达到陈国复建的目的。但是需要特别重视的一个问题,就是对于所谓的心宿和火灾而言,其主要对应的是政治的变化和国家的命运,而且以所谓的阴阳相合作为主要的判断依据,进而进行实时的预测和判断,在当时阶段,此种预测情况属于非常普遍的一种现象,而且在昭公七年就有相应的记载:“日有食之,晋侯问于士文伯曰:‘谁将当日食?对曰:‘鲁、卫恶之。”根据此可以进一步发现,由于当时人们自身的思想问题,人们对于日食这一现象的认识并不够科学和全面,而且认为其属于非常严重的灾祸预兆,认为其就是天象的直接体现。与此同时,在《昭公十年》中也有相应的记载:“王正月,有星出于婺女。郑裨灶言于子产曰:‘七月戊子,晋君将死。今兹岁在颛顼之虚…… 而有妖星焉……”除了以此种意象为依据对后果进行预测以外,还会以气占、五行以及谣占为依据对人事自身造成的实际后果进行全面的预测,并且对于当时与此类型极为相似的灾异现象,实际的预言性非常强,而且往往具备精准预见性的特点。

第二类即在当时时期,对具体的灾异现象发生的原因,进行深入的追溯和分析。通过前人的苦心钻研和深入研究,可以发现一个非常重要的特点,就是其主要包含三种神秘因素,首先就是星象本身在实际运行的过程中,会发生与平常完全不同的异常变化,其次就是阴阳五行本身出现了严重的失衡情况,最后就是与人本身息息相关,即自身导致的人为因素,根据记载可以发现,在当时的宋国,国君自身人为导致水灾发生的根本原因就是君主没有对天表示敬重和敬仰,进而将当时发生的具体灾祸现象与人本身的行事密切联系在了一起,其中,《襄公九年》记载“春,宋灾。晋侯问于士弱曰:‘吾闻之,宋灾,于是乎知有天道,何故?对曰:‘古之火正,或食于心,或食于咮,以出内火。……商人阅其祸败之衅,必始于火,是以日知其有天道也。公曰:‘可必乎?对曰:‘在道。国乱无象,无可知也。”可以进一步发现,当时的人们认为地上之所以会发生火灾的根本原因就是星辰的移动,当时的晋候又提出了疑问:“可必乎”,现代理解就是难道世间所有实际发生和存在的灾祸现象依据的都是天道吗?对于此类灾祸而言,一定就是不可避免和无法补救的吗?与此同时,则给出了这样一个答案,即“在道”,通俗来讲,就是如果在当时的实际发展过程中,政治非常得民心,就会顺应上天的本意,进而将对国家发展非常有利的祥兆降临下来,才能对天道进行知晓。由此可见,根据前文可以将春秋时期人们思维的鲜明特点全面体现了出来,而且最为凸显的一个特点就是理性思维与原始思维混杂在一起。

最后一类则与前文所述的两类有着截然不同的特点,对于此类灾异现象而言,是人们将补救措施结合在一起,进而记录下来,也就是对当时人们用自身的意念对自然灾异的现象进行战胜时,采取的补救措施现象进行了重点的体现。其中在《庄公二十五年》中有如此记载:“夏六月辛未,朔,日有食之,鼓,用牲于社,非常也。唯正月之朔,慝未作,日有食之,于是乎用币于社,伐鼓于朝。”不仅如此,在《文公十五年》也有同等的记载:“六月辛丑朔,日有食之,鼓,用牲于社,非礼也。日有食之,天子不举,伐鼓于社,诸侯用币于社,伐鼓于朝,以昭事神、训民、事君,示有等威,古之道也。”基于此,可以深刻地感受到当时的人们如果在实际的生活中真的遇到了此类的日食现象,会将相应的补救措施采取进来,也就是将祭祀的方法应用进来,进而对水旱以及日食等带来的灾难进行攘除,这深刻地体现了当时人们内心潜藏的一种反抗意识。也正是由于此,才使当时春秋时期的后续发展得到了全面的推进,实现了朝向理性化发展的目标,使整体的发展更加科学化。

二、基于灾异现象诠释的春秋文化特质透视

(一)原始思维与理性思维的混杂

在当时,仍然非常重视商周时代的传承,并且对当时实际存在的天命观依旧进行了延续,也就是说,在世界上,天命意志就是最高的主宰,拥有着一种神秘的力量掌控着人间的祸福,而且天命在人世的反映就是各种灾异现象。对于灾异本身而言,在当时其并不仅仅代表的是人类需要敬畏的对象,更是人类对天命把握的一种途径,是“天人感应”全面实现的主要依据,如今也有非常多的人仍然相信“天事恒象”,对于大自然的变化而言,也被进一步看作是某种“兆”或者“象”,其中给人们带来最多恐惧的就是日食。在春秋时期,人们不论是对于灾异的原始宗教形态,还是对于一些最初级的鬼神宗教形态,均将一种所谓的神圣信仰展现了出来,反映了当时人们对于天的崇拜和依赖,不但具备宗教性,还具备神秘性和原始性,不仅如此,天命观的进一步发展就是周初“天命靡常,唯德是庸”,通俗来讲,就是从最初阶段的神本思想,通过进一步的发展,人们意识的转变,进一步转化成为了人本思想,也越发凸显出了人的地位,对于一些天命鬼神灾异现象,人们提出了一些大胆的疑惑,与此同时,人们自身的意识开始进一步觉醒,依靠自身的力量,在当时会将祭祀的方法应用进来,不仅如此,当时的文化也得到了进一步的发展,思维发生了同等的转变,其主要的反映方向就是人们开始逐步改变了自身对于灾异现象的看法和态度,认为其属于一种惯性的上天谴责现象,而且可以进行改变,也就是对人自身的行为进行改变,进而消除灾难,进一步将自觉精神体现了出来。

例如,在《昭公十八年》有相关的记载:“夏五月,火始昏见,丙子,风……数日,皆来告火。裨灶曰 :‘不用吾言,郑又将火。郑人请用之,子产不可。子产曰:‘天道远,人道迩,非所及也,何以知之?灶焉知天道,是亦多言矣,岂不或信?遂不与。亦不复火。”由此可见,在当时,子产始终对以祭祀祈祷以避祸患的做法秉持着怀疑的态度,而且将这一观点提了出来,即“天道远,人道迩”,其认为,对于天道之理,其存在过于幽远的问题,因此,非常难以追寻,而人事之理则与人的实际生活非常贴近,这两者应无任何本质的联系,与此同时,当时的晏子也发表了类似的看法,在《昭公二十六年》中也有相应记载:“齐有彗星,齐侯使禳之。晏子曰:‘无益也,祇取诬焉。……且天之有慧,以除秽也。君无秽德,又何禳焉?若德之秽,禳之何损?”根据此类言论,可以进一步表明,在当时晏子认为其属于极为荒诞的行为,根本无法使问题得到根本性的解决,因此,在当时的春秋时期,原始思维和理性思维是混杂在一起的,在当时有识者的代表就是子产和晏子,并对巫术行为表达了强烈的反对,对于灾异现象则应用理性思维对其进行判断,也是以此为节点,预示着在春秋后期的发展中居于主导地位的是理性文化的发展。

(二)“天官传统”与“地官意识”的对立

对于春秋时期的思想发展而言,在西方早期阶段,有这样一段希腊文明,与其当时的思想发展有着极为相似之处,但是对于春秋时期的“神话思维”,则更应该将其看作是一种卡西尔式的思维,不但将神话狭义地指了出来,还将对于各种神灵以及巫术的景仰和崇拜包含了进来。所谓理性不单单是指科学理性,针对自然世界,还指人文理性,与道德德行和政治社会息息相关。在春秋时期,呈现了一种神本信仰逐步没落与实践理性逐步成长的状态,与此同时,也进一步弱化了原始思维,加强了理性思维,对于此种线索,以中国古代的文化为实际出发点,对其进行全面的阐述,也就是两种意识的代表,第一种就是“天官传统”,第二种就是“地官意识”,其在当时呈现一种对立的状态,整体的情况十分紧张。深入分析可以发现,对于“天官传统”而言,就可以将其认定为是一种西方的神话思维,而且在该体系中,具体的涵盖内容数不胜数,最为常见的就是与灾异相关的解释体系,还有与祭祀和神灵密切相关的崇拜和信仰;但是对于“地官意识”而言,与“天命传统”呈对立之势,其主要代表的内容是人事理性主义,对灾异天象的变化并不相信,而且认为人道本身才是决定人事祸福的根源。

对于春秋时期的思想发展历程而言,其不仅仅是各种思想由无到有的历程,更是思想的重要过渡历程,其将春秋文化模式全面地反映了出来,而且还进一步展示了春秋文化的精神氣质。在早期阶段,其实际的现实状况可以说就是将原始和理性思维全面地混杂在了一起,但是,对于后期阶段而言,呈迅猛发展趋势的就是理性思维,并已经将属于自身压倒性的优势全面地展现了出来,也就是天官思维被地官意识全面压倒。在《昭公二十年》有相应记载,巫官梓慎根据当时的“望氛”,感受到了一种不祥之气,通过对当时的宋国国运进行预测,认为有难,而当时的士大夫叔孙昭子则并不认可,其表达了自身的看法,“汰侈无礼已甚,乱所在也”,也就是国家有难的根源是人事祸乱,而不能认为其是天命意志。与此同时,在春秋时期最强的理性文化论调就是子产的“天道远、人道迩”和晏子的“禳无益,只取诬焉”。通读《左传》可以进一步发现,从春秋的最初阶段到晚期阶段,在描述和解释灾异现象时,其整体的变化非常大,而且对于天官传统和地官意识的紧张对立也可以深刻地感受到。在当时这一特殊的时期,以整体的角度来看,虽然没有全面性地摆脱这一神话思维,但是已经得到了非常大的进步和转变,不论是当时的理性实践还是相应的人本因素,都已经逐步衍生出来,地官意识逐步占据了主导地位。

(三)礼乐文化和道德性的彰显

对于“天官传统”与“地官意识”这两者而言,其一直存在着紧张对立的关系,随着进一步的发展,神本信仰逐步没落,实践理性进一步兴盛,首先就是春秋时期的神人关系在开始逐步转变,将人放在了中心位置;其次就是对“神启”进行了完全的摒弃,开始寻找属于人自我的意义。与此同时,也进一步形成了一种价值规范,在当时极为普遍,即礼和德,而且在当时的春秋时代文化价值系统中,其也是最为核心的价值观念。

在春秋时期,不论是灾异天象,还是相应的鬼神文化以及观念,均全面掺入了礼乐与道德的因素,并且将崇德和尊礼与灾异天象的解释联系在一起。春秋后期,在对灾异天象和鬼神进行解释的过程中,则对个人德性和社会理智的原因更加趋向化,而且当时的个人主义理性特色极为鲜明。但是需要注意,当时的人们想要以此种联系对现实的政治秩序进行规范,例如,《昭公七年》中记载天上出现了日食现象,则晋侯问于士伯文曰:“《诗》所谓‘彼日而食,于何不臧者,何也?”士伯文对曰:“不善政之谓也。国无政,不用善,则自取谪于日月之灾,故政不可不慎也。务三而已,一曰择人,二曰因民,三曰从时。”

基于时代的不断发展,在这一时期诠释灾异天象的过程中也发生了极大程度转变,进一步将礼乐和道德性的色彩包含了进来。此外,在当时的政治文化中,道德因素也得到了非常大的发展,政治文化的共识逐步转变为了崇德安民,对西周时期敬德的思想进行了延续。

三、结语

本文对《左传》灾异现象透视春秋文化特质进行了深入的分析和探讨。在《左传》中,对于灾异现象的记录虽然具备朴素的神本信仰,还携带着原始的神秘性,但是值得欣慰的是随着春秋时期的不断发展,不论是相应的文化还是思想,均发生了极大程度转变,基于人本意识的全面觉醒,逐步对人自身的存在意义进行肯定,则在春秋后期占据主导地位的是人的理性逻辑思维。在春秋时期,最后人本理性战胜了神本思想,神秘的天官传统让位于务实的地官意识。

参考文献:

〔1〕徐旭.从《左传》灾异现象透视春秋文化特质[J].广州广播电视大学学报,2012,12(6):55-59,109.

〔2〕黄渺淼. 利用考古材料阐明先秦时期东江流域的文化演进[D].广州:暨南大学,2012.

〔3〕杨博.论史料解读的差异性——由楚竹书灾异文献中的旱灾母题入手[J].烟台大学学报(哲学社会科学版),2015,28(1):80-87.