《对外劳务合作管理条例》对中国劳务输出的促进效应分析

2020-06-04李琴粟湘惠李辉

李琴 粟湘惠 李辉

基金项目: 国家哲学社会科学基金项目(17BFX149)、湖南省哲学社会科学基金项目(16YBA377)

作者简介: 李 琴(1977—),女,湖南新邵人,博士,中南林业科技大学经济学院副教授,研究方向:国际贸易学。

摘 要:依据2008-2017年178个中国劳务输出目的国数据,运用双重差分模型,考量《对外劳务合作管理条例》对中国劳务输出的促进效应。结果表明:《对外劳务合作管理条例》的实施促进了中国对外劳务输出的发展。其中,对劳务合作项下劳务输出的促进作用大于对承包工程项下劳务输出的作用,对向发展中国家劳务输出的促进效应大于向发达国家劳务输出的促进效应。鉴此,宜进一步完善《对外劳务合作管理条例》,确保《条例》执行到位,加大司法救济力度。

关键词: 《对外劳务合作管理条例》;对外劳务输出;双重差分模型

中图分类号:F741 文献标识码: A 文章编号:1003-7217(2020)03-0140-08

一、引 言

伴随着经济全球化进程的不断深化,劳动力跨国流动越来越频繁,引起了国际社会的高度关注。国际劳动力流动的影响因素颇多,包括国家间收入差距、国际贸易、对外直接投资以及国家政策等。推拉因素理论研究者普遍认为,收入差距作为拉力因素,是影响劳动力流动的主要因素[1,2]。孙照吉(2014)通过实证研究表明,各输入国劳动力市场供求关系的相对变化及中国与各输入国之间的收入差距对中国劳动力跨国流动有很大影响[3]。张志新等(2019)利用协整检验、格兰杰因果检验以及脉冲响应函数和方差分解方法证明了劳动力价格上涨对劳动力跨国流动起到了显著促进作用[4]。

国际贸易和对外直接投资是影响劳动力国际流动的重要因素。Connell和Conway(2000)指出劳动力的跨国流动与国际贸易存在互补关系,劳动力跨国流动会增加输出国的外汇收入,从而增加投资和出口贸易,进而促进劳动力外流[5]。国内多位学者基于我国数据研究得出,我国出口贸易与劳务输出之间存在长期稳定的协同互动关系,国际贸易增长对我国劳动力跨国流动具有促进作用[6-8]。对外直接投资亦在总体上促进了我国对外劳务输出,我国对外直接投资较多的国家接收了较多的中国劳动力[9,10]。

政策因素对劳动力流动的影响越来越受到学术界的关注。Mark(2002)提出国际移民与国际监督及各国移民政策之间关系密切[11]。金锐(2005)指出我国对外劳务输出在管理机制体系上仍存在很多问题,同时移民政策也尚未完善,因此,给我国劳动力参与国际劳动力市场造成了一定程度的限制[12]。Amarjit Kaur(2010)認为劳动力市场准入政策是影响劳动力跨国流动的主要因素[13]。Bougheas和Nelson(2013)研究发现贸易优惠政策的增加能够促进国家间劳动力流动数量的增加[14]。Zhang(2015)得出我国政府政策,特别是海外承包工程促进政策是促进我国劳务输出的主要因素,其对承包工程项下劳务输出的促进效应尤为显著[15]。

本文以我国首部对外劳务合作领域的专门法规为对象,运用双重差分模型(DID)研究其对我国劳务输出的促进效应。

二、机制分析

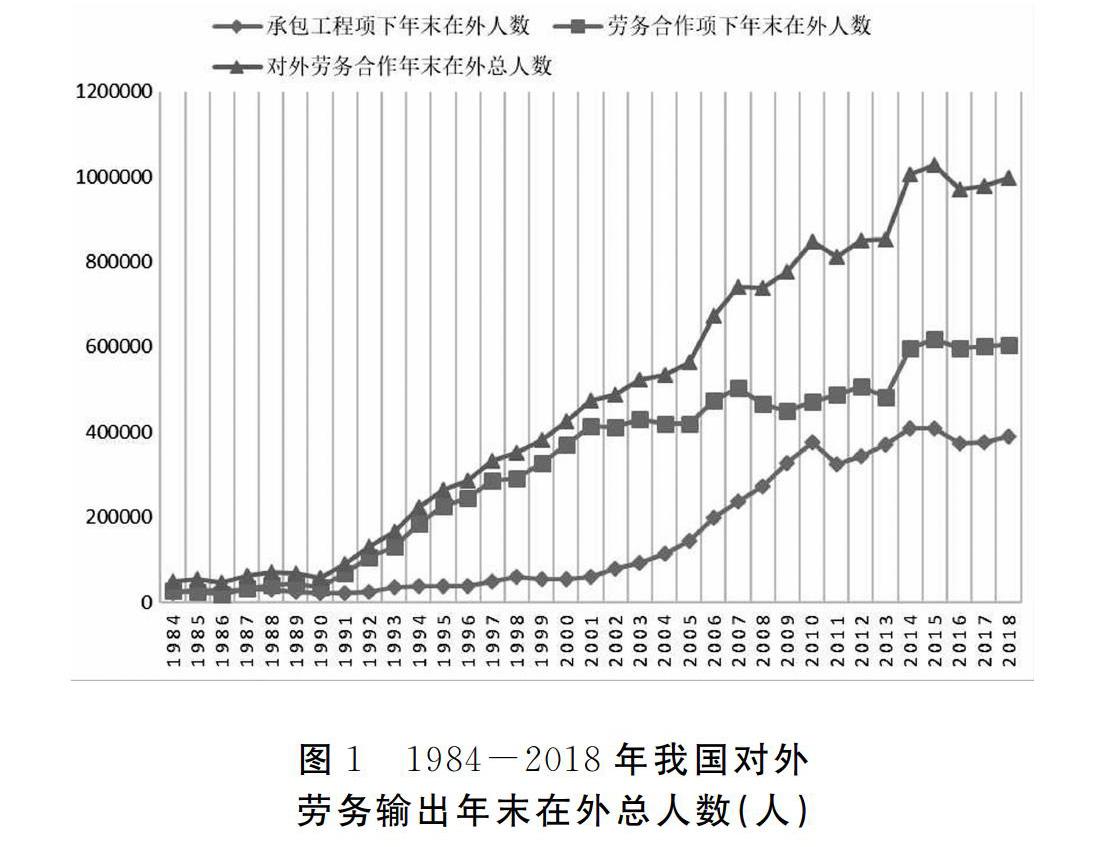

我国对外劳务输出有多种形式,其中由商务厅主管的承包工程项下的劳务输出和劳务合作项下的劳务输出是最主要的形式。我国对外经济合作统计数据中仅包含这两类形式,本文亦仅讨论这两种形式下的劳务输出。自1984年,特别是1990年以来,我国对外劳务输出年末在外人数虽有个别年份略有下降,但总体上不断上升。其中,最近一轮的快速增长发起于2012年,该年年末在外劳务总人数共计850 181人,相比上年增长37 772人,增幅达到4.6%。此后的2013-2015年,我国劳务输出以昂扬的势头持续增长,2015年年末在外总人数达到了峰值102.6万。是什么原因导致了2012年以后的这轮快速增长?2012年,我国首部有关对外劳务合作的行政法规《对外劳务合作管理条例》(以下简称《条例》)正式施行。从时间上来看,极有可能是《条例》产生了实效,现实地促进了我国对外劳务输出的快速发展。

2012年6月4日,《对外劳务合作管理条例》由国务院颁布,同年8月1日正式实施。《条例》全文53条,共六章,确立了“规范对外劳务合作、保障劳工合法权益、促进对外劳务合作健康发展”的基本立法原则,主要规范了对外劳务合作企业的主体资格与经营行为、明确了劳务人员的权益、强化了政府的服务和管理、列明了各主体的法律责任。

相较之前的法律文件,《条例》在以下方面有明显改进。第一,效力级别更高,内容成体系。《条例》是我国首部规制对外劳务合作的行政法规,效力级别高于以往的部门规章。相比之前零散的规定,《条例》内容更成体系,是我国首部综合性的对外劳务合作法律,对对外劳务合作企业、劳务人员、相关合同、政府的服务和管理、法律责任进行了全面的规定。第二,提高了对外劳务合作企业准入门槛,严格规范了企业的经营活动。对外劳务合作企业需满足严格的条件方可获得对外劳务合作经营资格;企业经营活动范围受到了限制,禁止其从事一系列的活动,包括不得组织劳务人员赴境外从事赌博、色情工作,不得以留学、商务、旅游等名义组织劳务人员赴境外工作等;企业应当履行的一系列义务,包括缴存备用金、安排劳务人员培训、给劳务人员购买保险等。第三,更关注对劳务人员权益的保障。《条例》对与对外劳务合作有关的合同进行了详尽规定,要求在劳务合作合同、劳动合同、服务合同中载明与劳务人员权益保障有关的事项。此外,《条例》通过规定对外劳务合作企业及政府的法律义务以保障劳务人员的权利,譬如对外劳务合作企业不得违法收取服务费,应当协助劳务人员维护在境外期间的合法权益,商务主管部门应该组织建立对外劳务合作服务平台以无偿提供相关服务,中国驻外使领馆应当依职责维护劳务人员正当权益等。第四,加强了政府的服务和管理。《条例》明确了对外劳务合作主管部门和协同管理部门,并对各自的服务和管理职责进行了明确规定。政府部门应该为对外劳务合作企业和劳务人员无偿提供信息服务、建立统计制度、给予培训支持、建立服务平台、处理维权诉求、建立健全突发事件预警、防范和应急处置机制等。

尽管《条例》没有专门的“对外劳务合作促进”章节,但是其“促进健康发展”的立法原则里应是包含有“促进增长”之意的,而且其规范对外劳务合作企业经营活动、保障劳务人员权益、加强政府服务与管理的具体法律规则会给我国劳务输出提供更好的法律保障,理论上会促进我国对外劳务输出的增长。下文将通过实证分析方法,检验《条例》是否取得了促进对外劳务输出增长的实效。

三、计量模型的构建

(一)模型设定与指标选取

基于自然实验的双重差分法是在国内政策效果评估领域应用最广的研究工具,双重差分法能够定量考察制度的绩效与客观评估政策的效果[16]。运用双重差分模型(DID)检验《条例》的实施对我国对外劳务输出的影响。在研究中,如果法规政策等的颁布实施使经济社会中的一部分主体受到了影响,另一部分主体并未受到或受到微小影响,我们就可以将它视为一项自然科学实验,将受到不同影响的主体分为实验组与控制组,这样就能利用主体之间表现出的差异来体现法规政策的效果[17]。为此,在借鉴已有研究的基础上,采用国际上经典的间断分组方式[18,19],计算2008-2017年年末我国在各国劳务总人数,然后取中位数将样本分成两组。中位数之上的国家被认为受到法规影响更大,为劳务输出高频国;中位数之下的国家被认为受到法规影响微小,为劳务输出低频国。将高频国设为实验组(Treatment),取值为1;低频国设为控制组(Control),取值为0。由于《条例》于2012年开始实施,所以2012年为法规冲击的起始年份,设置Post作为该法规的虚拟变量,把2012年及以后的年份取值为1,否则为0。我国对外劳务输出分为承包工程项下的劳务输出和劳务合作项下的劳务输出,这两种形式的劳务输出存在差别。因此,模型设定三个被解释变量:对外劳务输出年末在外总人数(P)、承包工程项下年末在外总人数(P1)、劳务合作项下年末在外总人数(P2)。本文不仅用双重差分模型检验该项法规的颁布实施对我国整体劳务输出的影响,同时,还分别检验其对这两种形式的劳务输出的影响是否存在差别。

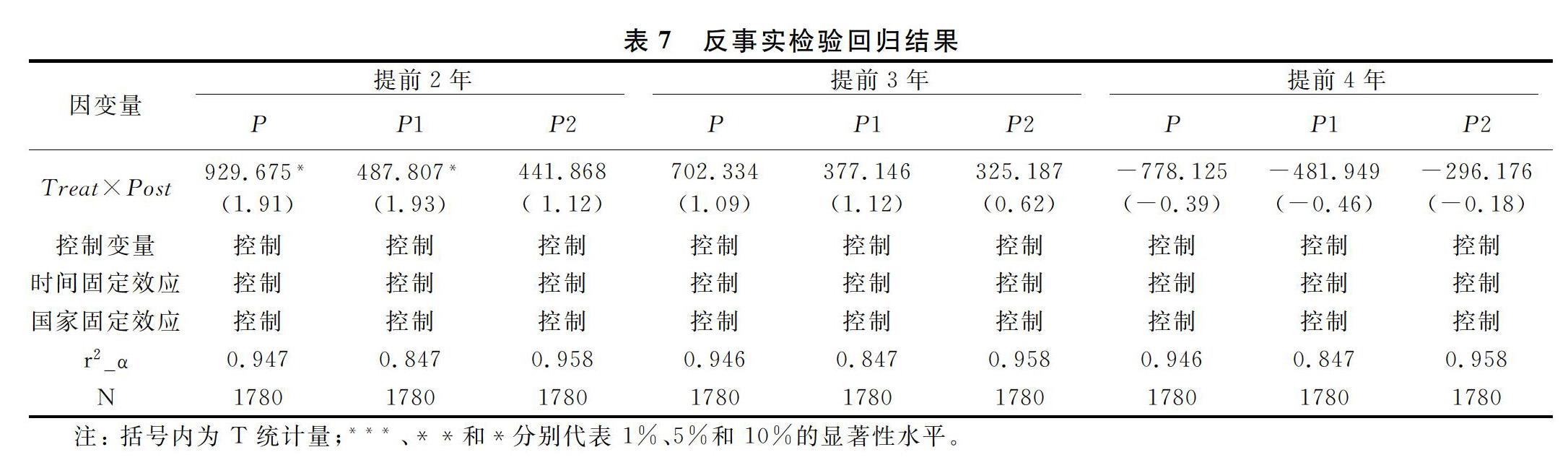

依据上述考虑,构建DID实证模型如下:

Pi,t=β0+β1Treati,t×Posti,t+βXi,t+μi+

λt+εi,t(1)

P1i,t=β0+β1Treati,t×Posti,t+βXi,t+μi+

λt+εi,t(2)

P2i,t=β0+β1Treati,t×Posti,t+βXi,t+μi+

λt+εi,t(3)

其中Pi,t、P1i,t、P2i,t为被解释变量,分别为对外劳务输出年末在外总人数、承包工程项下年末在外总人数、劳务合作项下年末在外总人数。β为双重差分估计量,其中β1是本文重点关注系数,该回归系数反映了《条例》的颁布实施对我国劳务输出的影响。Treati,t×Posti,t为实验组与法律实施时间的交叉项。Xi,t为一系列控制变量,主要包括汇率、进出口总额、对外直接投资、工资差距比率、各国GDP、劳动力自由、货币自由、贸易自由、投资自由等。μi为国家固定效应,用来控制来自目的地国的特殊性差异可能对结果产生的影响。λt是时间固定效应,加入时间固定效应则可以剔除由某种运行趋势或者特定年份的特殊事件可能产生的影响。εi,t是误差项。

(二)样本选取与数据来源

我国劳务输出历史悠久,世界上绝大多数国家都是我国的劳务输出目的国。由于数据库中一些国家无数据载入,因此,剔除了部分国家,选取178个国家作为样本国。所有变量的原始数据取自EPS数据库、世界银行数据库以及CPEII数据库(详见表1)。

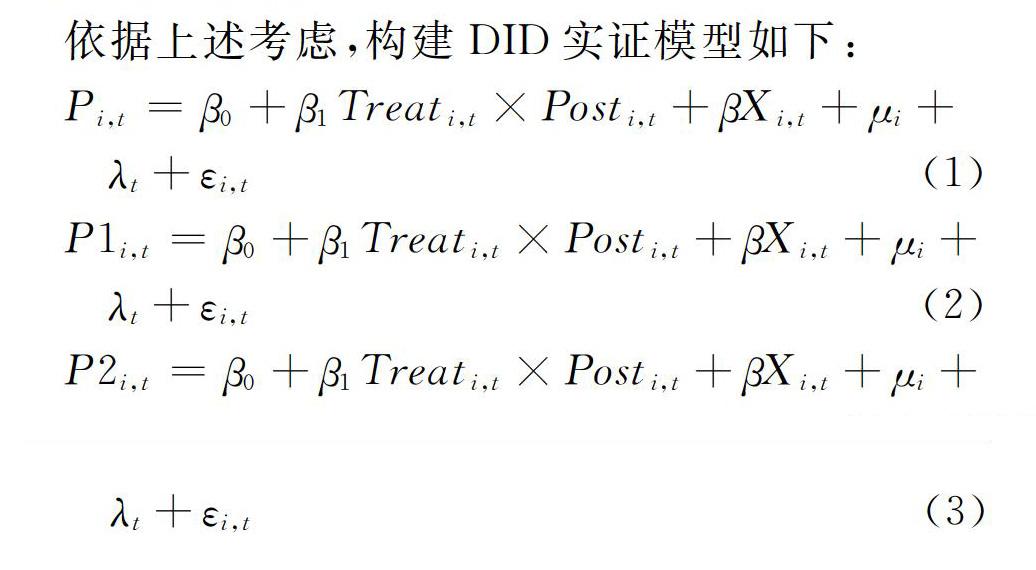

(三)平行趋势检验

要使通过双重差分模型得到的双重差分估计量无偏差就要满足平行性假定条件,即在法规颁布实施前我国对劳务输出高频国(实验组)和低频国(控制组)的劳务输出拥有相同的增长或降低趋势[18]。下文采用共同趋势回归检验以及绘制直观图两种方法进行验证。

1.共同趋势回归检验。

借鉴相关研究[20,21],对《条例》颁布前实验组和控制组的共同趋势进行检验。利用《条例》颁布实施前2008—2011年178个国家的面板数据,将《条例》颁布前的2008年、2009年、2010年和2011年的年份虚拟变量分别取值为1,反之则取0;然后利用双重差分模型进行检验。检验结果如表2可知,该主要解释变量(Treat×Post)的估计系数均不显著,表明在《条例》颁布前,实验组和控制组之间并不存在显著差异,具有共同发展趋势。

2.直观图检验。

以2008-2017年10年为时间跨度,分别选取我国每年末在实验组和控制组国家的劳务总人数、对外承包工程项下和劳务合作项下年末在各国总人数的平均值,绘制成图2~4。

图2很直观地展现了两组数据随时间变化的趋势,显然2012年以前两组数据拥有近乎相同的变化趋势;2012年后两者趋势明显发生变化,实验组在2012-2013年呈上升趋势,而控制组则在此年份反呈下降趋势。

由图3可以发现,在2012年之前,实验组和控制组的上升或递减趋势基本相同;但在2012年后两者趋势明显发生变化,实验组在2012年至2013年呈上升趋势,反观控制组则在此年份间呈下降趋势。

观察图4可以看出,在法规颁布前发展趋势基本一致,法规颁布后尤其是从2015年后开始,实验组呈现递减趋势,控制组呈现递增趋势。综上,实验组和控制组在法规颁布实施之前有着基本相同的发展趋势,满足平行性假设。

四、实证结果分析

(一)整体实证结果

双重差分模型的回归结果如表3所示,从中可以看到,控制时间固定效应和国家固定效应以及未加入控制变量和加入一系列控制变量的情况下,我国年末在外劳务总人数(P)的交叉项系数显著为正,分别为1557、1301.507,并且都在1%水平上显著。承包工程项下年末在外人数(P1)的交叉项系數分别为499.793、417.969,但显著度有所下降,由在1%水平上显著下降到5%水平上显著。劳务合作项下年末在外人数(P2)的交叉项系数分别为1064.395、886.956,都在1%水平上显著。

2.加强《条例》的执行,确保有效全面的监督。自2012年颁布《条例》以来,尽管我国商务主管部门对对外劳务合作管理严格,市场经营秩序有所好转,但违法违规现象屡禁不止,这反映了在《条例》的实施与监督方面还存在不足,需要进一步地完善与加强。监督工作是一个全方位的系统工程,监督主体复杂多样。监督主体应包括行政监督主体、社会监督主体、劳务人员的组织及个人等。行政监督主体除了商务主管部门这个最重要的主体外,还包括外交、公安、人力资源与社会保障、交通运输、住房和城乡建设、市场监管等有关行政部门。我国目前已有的监督方式比较单一,其他行政主体的监督、社会监督、工会监督明显不足。因此,要加强全面监督,充分发挥各类主体的监督作用,以确保《条例》不流于法律条文,能真正落到实处,切实促进我国对外劳务合作健康快速发展。

3.加大惩治力度,完善司法救济。伴随着我国对外劳务输出的不断发展,扰乱对外劳务市场秩序、侵害劳务人员权益的行为一直不断。对于市场上的种种违法违规侵权行为,一方面,应加大惩治力度,追究违法犯罪人员的法律责任;另一方面,应该完善司法救济,畅通救济渠道。我国劳务人员权利意识薄弱,法律认知不足,在遭受到不公正待遇时不知道如何运用法律手段维护自己的利益。因此,要为劳务人员提供司法救济,积极开展劳务人员的维权机制建设,譬如加大对劳务人员的权利保障宣讲工作,完善司法援助,加大组建境外劳工工会力度,与劳务输入国建立维权平台等。

参考文献:

[1] Mckenzie, David, Hillel R.Network effects and the dynamics of mirgration and inequauality:theory and evidence from mexico[J].Journal of Development Economics,2007(84):1-24.

[2] 李辉,王良健.房价、房价收入比与流动人口长期居留意愿——来自流动人口的微观证据[J].经济地理,2019,39(6):86-96.

[3] 孫照吉.中国劳动力跨国流动影响因素及发展对策研究[D].济南:山东理工大学,2014.

[4] 张志新,张秀丽,冯美丽.劳动力价格对劳动力跨国流动影响研究[J].价格理论与实践,2019(2):153-156.

[5] Connell J,Conway D.Migration and remittances in island microstates:a comparative perspective on the south pacific and the caribbean[J].International Journal of Urban and Regional Research,2000,24(1):52-78.

[6] 李礼.我国对外劳务合作与出口贸易关系的实证研究[J].求索,2004(12):14-17.

[7] 李礼,郝臣.我国出口增长中劳务输出效应实证研究[J].现代财经(天津财经学院学报),2005(7):52-55.

[8] 张志新,孙照吉,高小龙.国际贸易、OFDI与中国劳动力跨国流动——基于30个主要输入国及地区差异的实证分析[J].山东理工大学学报(社会科学版),2016,32(2):12-18.

[9] 余官胜,林俐.我国海外投资对劳务输出的促进效应——基于跨国面板数据的实证研究[J].财贸经济,2012(11):78-84.

[10]张原.中国劳动力为何跨出国门?——基于1995-2015年国际劳务合作面板数据的分析[J].西北人口,2018,39(4):1-10.

[11]Mark J.The world on the move :current trends in international migration[J].Global Dialogue,2002(8):1-11.

[12]金锐.顺应行业发展潮流推进劳务合作业务[J].国际经济合作,2005(9):21-26.

[13]Amarjit K.Labour migration in southeast asia:migration polices,labour expolitation and regulation[J].Journal of The Asia Pacific Economy,2010(15):6-19.

[14]Bougheas S, Nelson D.On the political economy of high skilled migration and internationltrade[J].European Economic Review 2013(63):206-224.

[15]Zhang H Y. Explaining the international mobility of Chinese workers,1992-2012[J].RIETI Discussion Paper Series,2015:No.15-E-045.

[16]陈林,伍海军.国内双重差分法的研究现状与潜在问题[J].数量经济技术经济研究,2015,32(7):133-148.

[17]周黎安,陈烨.中国农村税费改革的政策效果:基于双重差分模型的估计[J].经济研究,2005(8):44-53.

[18]孙林,胡玲菲,方巧云.中国自由贸易区战略提升中国进口食品质量了吗——基于双重差分模型[J].国际贸易问题,2019(5):54-68.

[19]戴觅,茅锐.外需冲击、企业出口与内销:金融危机时期的经验证据[J].世界经济,2013(9):69-93.

[20]趙卿,曾海舰.产业政策管控能够提升产能利用率吗?——基于双重差分模型的实证检验[J].中国经济问题,2018(2):46-57.

[21]黄俊威,龚光明.融资融券制度与公司资本结构动态调整——基于“准自然实验”的经验证据[J].管理世界,2019,35(10):64-81.

[22]卞泽阳,强永昌,李志远.开发区政策有利于促进当地企业出口参与吗——基于双重差分方法的验证[J].国际贸易问题,2019(11):116-132.

[23]叶修群.自由贸易试验区与经济增长——基于准自然实验的实证研究[J].经济评论,2018(4):18-30.

(责任编辑:钟 瑶)

Analysis on the Promotion Effect of the Regulations on the Administration of Overseas Labor Cooperation on China's Labor Export Based on the DID Model

LI Qin, SU Xianghui, LI Hui

(Economic School,Central South University of Forestry and Technology,Changsha,Hunan 410004,China)

Abstract:Taking 178 destination countries of China's labor export from 2008 to 2017 as samples, this paper uses a difference-in-differences (DID) model to analyze the promotion effect of the "Regulations on the Administration of Overseas Labor Cooperation on China's Labor Export" on the export of labor services from China. Studies have shown that the implementation of the regulation has promoted China's labor export, especially that under labor cooperation projects and that exporting to developing countries.

Key words:Regulations on the Administration of Overseas Labor Cooperation; labor export; difference-in-differences model