介词“照”的语法化探析

2020-06-04王义洁

王义洁

摘 要:漢语中许多介词的产生,都是动词语法化的结果。“照”由“照射”义动词引申为“比照”义动词后,又进一步虚化为介词。介词“照”有作依据介词、时间介词、方向介词、对象介词、比较介词五种用法。“照”的依据介词用法、方向介词用法和比较介词用法来源于动词“照”的“比照”义,“照”的时间介词用法由依据介词“照”虚化而来,“照”的对象介词用法则来源于方向介词“照”的功能扩展。“照”由动词语法化为介词的动因有语义层面的词义扩大及语义感染、句法层面的连动式结构、语用层面的口语交际及方言推动。

关键词:“照”;介词;语法化;路径;动因;机制

一般认为,介词“照”主要有介引依据和介引方向两种功能。而《汉语方言大词典》[1](P6576)和《汉语大字典》[2](P2380)均收录了介词“照”的“比、比较”义。此外,杨奔列举了“照”在广西北流方言中表示方向、目标对象、依据等的用法[3],冯春田则列举了介词“照”在明清山东方言中表示介引方向、介引动作行为所对对象、介引凭据、介引视角、介引比较对象等五种用法[4](P573)。我们将介词“照”在现代汉语普通话及方言共时层面的用法进行归纳,把它划分为依据介词“照”、时间介词“照”、方向介词“照”、对象介词“照”、比较介词“照”五类,并把“照”介引视角的用法归入依据介词“照”中。

关于介词“照”的现有研究主要集中在表面描写或部分用法分析上,对其功能和来源全面系统的探究则较少。本文在前人研究的基础上,采用共时与历时相结合、描写与解释相结合的方法,梳理介词“照”的语法化过程,探究其语法化的路径、动因与机制。本文使用的语料主要来源于北京语言大学汉语语料库(BCC语料库)、国家语委语料库、词典用例及前人用例。

一、“照”的语义演变

(一)“照”的词性与词义

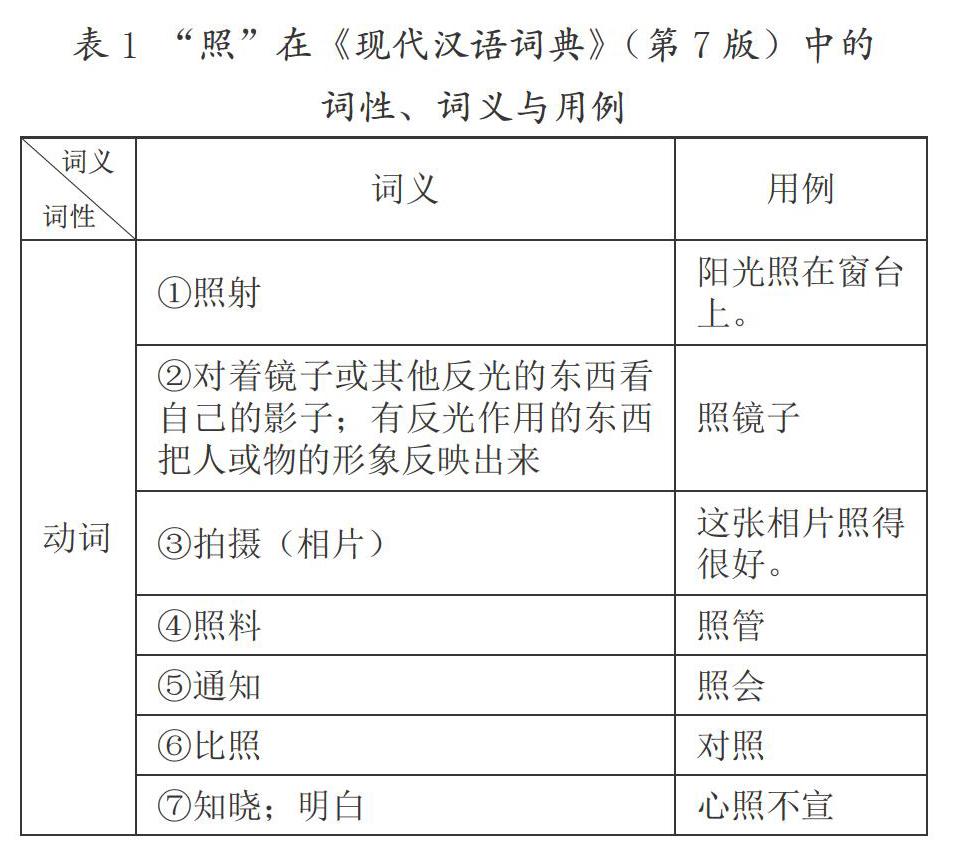

《说文解字·火部》将“照”解释为:“照,明也。从火,昭声。”“照”的本义为“光线射向物体”[5](P1588)。由此可知,“照”的本义包含施事(太阳等发光体)、受事(一般的物体)两个语义成分,具有[+动作]、[-自主]、[+照射]三个语义特征。“照”在现代汉语中,有动词、名词、副词、介词四种词性。我们对“照”在《现代汉语词典》(第7版)[6](P1656)中的相关释义进行了整理,具体如表1所示:

总的来看,介词“照”与名词“照”的词义相关性较弱,两者之间不存在演变关系,副词“照”应由动词“照”演变而来,前人对此已有详细论证。因此,本文在分析介词“照”的语法化时,不再考虑“照”的名词义与副词义。

(二)动词“照”的语义演变

1.“照射”义动词

“照”的本义是“光线射向物体”,“照射”这一非自主性动作的施事多为“日光”“月光”等,受事多为“天下”“四方”等表示广阔地域的词语,有时施事或受事可以不直接出现。“照”的这一意义及用法在西周时期已经出现,主要用于“N+V(+N)”或“(N+)V+N”的格式中。例如:

(1)月出照兮,佼人燎兮。(《诗经·陈风·月出》)

(2)日月得天而能久照,四时变化而能久成。(《周易·恒·彖》)

(3)勿忧宜日中,宜照天下也。(《周易·丰·彖》)

大约在春秋战国时期,“照”的施事不再局限于光线,也可以是“功德”“名声”等;其受事亦不再局限于广阔的地域,也可以是较小的范围。例如:

(4)名声若日,照四海只。(《楚辞·大招》)

(5)齐之北泽烧,火光照堂下。(《管子·轻重甲》)

在例(4)中,将“名声”比作“日”,“照”的施事由“光线”扩展到“功德”“名声”等范畴。在例(5)中,“照”用于“N+V+N”格式,“照射”这一动作的受事是“堂下”这一处所,所指范围缩小。

2.“照影、反射影像”义动词

周代以后,“照”出现了“照影、反射影像”义,主要用于“手持义动词/工具介词+N+V”“V+于+N”或“V+N”格式中。例如:

(6)镜铭曰:以镜自照,见形容;以人自照,知吉凶。(《太公兵法》第二篇)

(7)时北壁上有悬赤弩,照于杯中,其形如蛇。(东汉应劭《风俗通义·怪神》)

例(6)中的“以镜自照”为“手持义动词/工具介词+N+V”,其中的“照”表示“对着镜子或其他反光的东西看自己的影子”,这一动作是自主性的,其施事是人,镜子是受事或工具;“以人自照”则将人比作镜子,其“比照”义是通过隐喻引申而来的。例(7)中的“照”用于“V+于+N”格式,表示“有反光作用的东西把人或物的形象反映出来”,这一动作是非自主性的,其施事是具有反光作用的东西,受事是人或物。

大约在隋唐时期,“照”的“照影、反射影像”义可以进入“VP1+VP2”格式中。例如:

(8)及还,家多变怪,照镜不见其头。(《晋书·五行志上》)

(9)照镜自怜回雪影,来时好取洛川归。(唐代张怀庆《窃李义府诗》)

例(8)、例(9)中的“照”出现在连动式中,“照镜”承担“VP1”的角色,“VP1”所表示的动作行为先于“VP2”所表示的动作行为。

3.“知晓、明白”义动词

“照”的“知晓、明白”义,最早见于春秋战国时期,可以用于“V+N”格式中。例如:

(10)孰能思而不隐兮,照彭咸之所闻。(《楚辞·九章·悲回风》)

汉代,“照”的“知晓、明白”义用例增多,“照”“察”开始连用。例如:

(11)盖天命当兴,圣王当出,前后气验,照察明著。(东汉王充《论衡·吉验》)

(12)天与日与心常明,无不而照察。(《太平经》卷一百十九)

在例(12)中,“心”與“天”“日”并列使用,由此可见,“照”已由“天”“日”的“照射”义引申为形容人心通达明晓,“照”的“知晓、明白”义应是由此而产生。需要指出的是,“照”的“知晓、明白”义较为抽象,主要表示心理活动,如“心照不宣”“心照神交”等,“心照”在现代汉语中已经词汇化。

4.“比照”义动词“照”

大约在东汉时期,“照”出现表“比照”义的用法,可用于“V1+V2+N”格式中。但“照”的这一义项在东汉时期用例不多,目前仅检索到例(13)一例。“照”的“比照”义在宋代前后用例增多,“照”可以出现在“V1+V2+N”格式中的V1位置上。例如:

(13)忠臣孝子,览照前世,以为镜诫。(《后汉书·冯勤传》)

(14)据崔公度状称,取到寿州浮桥司状,照验得昨来五六月间,陈、颍州大水之时,淮水比常年大小,显见自是诸河泛涨,并积水为害,并不干淮水之事。(北宋苏轼《奏论八丈沟不可开状》)

例(13)、例(14)中的“照”出现在“V1+V2+N”格式中,分别与动词“览”“验”连用。“览”与“照”、“照”与“验”在时间上或是人们的认知心理上是存在先后顺序的,根据这一顺序,“照”既可以处于“V1”位置上,也可以处于“V2”位置上。“览照”的语义重心在“照”上,“照”的意义还没有虚化;而“照验”的语义重心在“验”上,“照”的意义已有虚化的趋势。

5.“照顾”义动词

“照”的“照顾”义始见于宋代,表示照料事情或者照看人,可以用于“照+动词+名词/代词”格式中。“照”表此义时,常与“管”连用。例如:

(15)徐守甚照管其丧,仍遣人报范承务。(南宋张世南《游宦纪闻》卷十)

(16)他本自光明广大,自家只著些子力去提省照管他,便了。(南宋黎靖德《朱子语类》卷十二)

在例(15)、例(16)中,“照”“管”两个动词连用。在“V1+V2”格式中,“照”处在“V1”位置上,“管”处在“V2”位置上。“照”和“管”两个动作行为存在一定的逻辑顺序,语义重心在动词“管”上。需要指出的是,动词“照”很难脱离其他“照看”义动词而单独进入连动式中表“照顾”义,我们在语料库中没有检索到此类用例。

6.“通知”义动词

“照”的“通知”义,在古代汉语中很少使用,这一义项常用于书面语色彩较强的政论或通告中。例如:

(17)其属官有谙练故事、尽心官守者,九年任满,亦照吏部升授京职。(明代张居正《陈六事疏》)

(18)官方对此甚为恼火,再三照会,勒令停止。(王旭烽《茶人三部曲》)

“照”的“通知”义在语料库的用例较少。从例(17)、例(18)可以看出,“照”的这一义项的语体色彩及适用语境均有一定的特殊性。

7.“拍摄”义动词

动词“照”的“拍摄(相片)”义大约产生于晚清时期,“照”“相”可连用。“照”的这一义项在现代汉语中使用较多,而且“照相”已经成为一个离合词。例如:

(19)又非常碰巧,在照相地方碰见新嫂嫂同了小陆兰芬在那里照相。(晚清李宝嘉《官场现形记》第八回)

(20)因为欣赏景致停顿了一会儿,还照了个相。(沈从文《水云》)

(三)介词“照”的语义演变

1.依据介词

“照”作依据介词时,有“依据、按照”义。“照”的依据介词用法大约出现于宋代,主要可以进入“照+N+V/VP”格式中。例如:

(21)当职先罚俸半月,牒学照规行。(宋代周密《齐东野语》卷八)

(22)首人在外听候,待赃物明白,照额领赏。(明代冯梦龙《喻世明言》第三十六卷)

(23)同日将大字焦吉、十条龙苗忠、茶博士陶铁僧,押赴市曹,照条处斩。(明代冯梦龙《警世通言》第三十七卷)

在例(22)中,“照额领赏”有两种解释:一种是“照”作“比照”义动词,表示“比照或比对数额然后领赏”;另一种是“照”作依据介词,表示“以数额作为领赏的标准”。无论做何种解释,句子的表意重心都是在“领赏”而非“照额”上,此时,“照”的动词义已经虚化。在例(23)中,“照条处斩”之前已将罪犯“押赴市曹”,“照”用于说明“处斩”这一动作行为的依据是“条例”,再将“照”解释为动词“比照”则行不通,此句中“照”的虚化程度更高。

依据介词“照”在明清时期用例逐渐增多,“照”仍然是进入“照+N+V/VP”格式中,但这一格式中的内部成分渐趋复杂。例如:

(24)大人台鉴,照此单款为小生一追,使此子成立。(明代凌濛初《二刻拍案惊奇》卷十三)

(25)若有被兵火所伤之家,都照人口赏给银钱回去调养。(清代竹溪山人《粉妆楼》第四十九回)

例(24)中,在“照+N+VP”格式中插入了“为小生”这一成分,作动词“追(账)”的状语。例(25)中,在“照+N”后面使用了“赏给银钱”“回去”“调养”等多个动词短语。可见,依据介词“照”的功能在明清时期已有所扩展。

明代,“照”“依”开始连用,并且出现“照+N+一般+VP”的用法。明末清初,已有“照+N+一样+VP”的用例。清代,“照……一般/一样+VP”的用法进一步扩展,中间可以插入主谓结构。例如:

(26)今要照依东院一般做张佛柜。(明代冯梦龙《醒世恒言》第十五卷)

(27)谁知这穿了道袍的人,他便不肯照平时一样行礼,一连两三拱,拱到客位里边……(清代西周生《醒世姻缘传》第六十七回)

(28)不然都照宋子京修史一般,大书一句了事,虽正史也成了笑柄了。(清代文康《儿女英雄传》第十二回)①

例(26)中的“照”用于“照+N+一般+VP”格式;例(27)中的“照”用于“照+N+一样+VP”格式;例(28)中的“照……一般”中间可以插入主谓结构。此外,明清时期,介词“照”还出现了“照+名词/代词+看/说”的用例。例如:

(29)照我看著你极相是吕祖。(清代蒲松龄《聊斋俚曲集·蓬莱宴》)②

(30)若照鲍二说起来,爷们家里的田地房产都被奴才们弄完了。(《红楼梦》第八十八回)

例(29)中的“照我看着”,虽然带有个人判断的意味,但还是基于“视线接触”而作出的论断。例(30)中的“照鲍二说起来”,虽然是在介引“鲍二”的观点,但这一观点可能是与“鲍二”之前的交谈中获取的,即“鲍二”曾表达过这一观点。这两例中的“看”和“说”还未完全虚化。

在现代汉语中,“照”作为依据介词仍然可用于介引人的观点或看法,“照+名词/代词+看/说”可以独立成句,起话语标记的作用;它也可以用于表示推断的语境中。例如:

(31)照李嘉图看,在社会发展之中,各阶级的利益是有矛盾的。(徐毓《经济学说史》)

(32)若照你说,你不在乎钱,那为什么你干这种事呢?(林语堂《京华烟云》)

在例(31)、例(32)中,“照+名词/代词+看/说”起到了话语标记的作用。此时,“看”不再表示“视线接触”,“说”也不再表示“用话来表达意思”,它们的意义已经虚化。在例(32)中,“照+代词+说”除了起话语标记作用外,还与假设连词“若”搭配用于表示推断。至此,“照”的意义进一步虚化。

2.时间介词

明代前后,“照”出现作时间介词的用法,表示“依据、按照过去的行径或习惯做某事”,主要进入“照+N时间+V/VP”格式中,这一用法在清代继续沿用。例如:

(33)急睁眼时,又是一伙强人,跳将过来,照前搬个磬尽。(明代凌濛初《初刻拍案惊奇》卷八)

(34)辞了出来,又合那个媒婆到了秦参政宅内,也照先见了夫人,又请见了小姐。(清代西周生《醒世姻缘传》第十八回)

(35)又将孙知县复原任,把冯旭提出复审,仍照前供定罪,流徙一千里之外。(清代佚名《五美缘全传》第二十二回)

从以上三个用例可以看出,“照”介引时间时,常常与“又”“也”“仍”等表示重复义的词语连用,而且有较高的语境要求,其前后一般要出现相同的动作行为。此时,时间介词“照”还未完全虚化。

现代汉语中,“照”作为时间介词,可以与过去或现在的时间段、时间点一起使用。“照+N时间”可以独立成句,也可以用于表示推断的语境中。例如:

(36)照现在,他从外国回来做事的时候是站在世界之窗的窗口。(张爱玲《红玫瑰与白玫瑰》)

(37)他赶紧跑出村去,看看“塘路”上最近的两个茧厂,果然大门紧闭,不见半个人;照往年说,此时应该早已摆开了柜台,挂起了一排乌亮亮的大秤。(茅盾《春蚕》)

在例(36)中,“照现在”独立成句,有提示受话者以引起关注的作用。在例(37)中,“照往年说”作为话语标记独立成句,后面又与“应该”搭配表示推断。时间介词“照”的这一用法与依据介词“照”相似,至此,时间介词“照”已经进一步虚化。

3.方向介词

方向介词“照”大约产生于元明时期,有“朝、向”义,除介引方向外,还可以介引身体部位。方向介词“照”常用于“照+N方位+VP”或“照+N方位+NP”格式中,“VP”多由动宾短语、动量短语、动趋短语充当,“NP”则多由名量短语充当。例如:

(38)若相公恐怕供给烦难,百姓们情愿照里递人丁派出做公费,只要相公做主,求得天师来,便莫大之恩了。(明代凌濛初《初刻拍案惊奇》卷三十九)

(39)赶上一步,照那汉后胯上一脚。(清代竹溪山人《粉妆楼》第三十五回)

(40)春梅又嫌忒咸了,拿起来照地下只一泼,早是兰花躲得快,险些儿泼了一身。(明代兰陵笑笑生《金瓶梅》第九十四回)

在例(39)中,“照”介引身体部位,用于“照+N方位+NP”格式中,由于“照”后面没有出现其他动词,所以还不能将“照”完全理解为介词,但是其动词义已经开始虚化。在例(40)中,“照”用于“照+N方位+VP”格式中,介引“泼”这一动作行为所发生的方向,句子的语义重心是在“照”后面的动词“泼”上,此句中的“照”可重新分析为方向介词。

“照”用于介引动作行为的方向时,可以与“定”或“着”连用。例如:

(41)左手一拳,照着武松心窝里打来。(明代施耐庵《水浒传》第二十五回)

(42)来到靠外的一堵院墙跟前,程公子照定墙根一脚,只听得“哈落”一声,将墙打倒了半边,二人跳墙出来走了。(清代竹溪山人《粉妆楼》第四十二回)

从明清时期一直到现代,“照”都保留着介引方向与身体部位的用法。例如:

(43)贾菌如何忍得住,见按住砚台,他便两手抱起书箧子来照这边扔去。(清代曹雪芹《红楼梦》第九回)

(44)当乌木劳夫衔着那支烟走过临时拘留所的卫兵的面前时,那卫兵冷不防照鼻子上给了他一巴掌,鼻子流了血,烟也被打掉了。(《人民日报》,1950-11-30)

在例(44)中,“照+N方位”后有双宾结构“给了他一巴掌”。可见,方向介词“照”可以进入的句法环境更加广泛。

在现代汉语中,还有“照+死里+V/VP”的用法。例如:

(45)这就叫“照死里夸”。把死人夸活,借尸还魂。把活人夸死,丰碑永存。(王朔《美人赠我蒙汗药》)

(46)邻居当时琢磨,女人这么照死里打那小姑娘,只能有一个原因,那小姑娘侵犯她最致命的利益,所以邻居也没敢声张。(苗长水《终极美貌》)

在例(45)、例(46)中,介词“照”相当于“往”,可以把“生”和“死”理解为抽象的空间概念,“照死里”有表示程度深的意思。至此,“照”的动词义已经完全虚化。

从“照”介引方向的用例来看,方向介词“照”与依据介词“照”、时间介词“照”大不相同,依据介词“照”和时间介词“照”具有较强的依据性,而方向介词“照”具有较强的指向性。

4.对象介词

对象介词“照”在明代前后出现,“照”用于介引动作行为所对对象,有“朝、向”义,表示朝向某一对象发出动作。“照”介引动作行为所对对象时,往往用于“照+N+NP”或“照+N+VP”格式中。例如:

(47)说罢,看见路旁一株大树,掣出朴刀来,照定那树一刀分为两段,扑通一声响,倒过去了。(清代竹溪山人《粉妆楼》第三十三回)

(48)公主不知所以,忙欲看时,被火灵圣母举剑照龙吉公主劈来。(明代许仲琳《封神演义》第七十一回)

在例(47)中,“照定那树一刀”是动作行为,其结果是“(将树)分为两段”,“照”用于“照+N+NP”格式时,仍有动词“比照”义,其虚化程度较低。在例(48)中,“照”用于“照+N+VP”格式中,句子的语义重心主要是在“劈来”这一动作上,“照”的动作性削弱,其虚化程度较高,可重新分析为对象介词。

与方向介词“照”一样,“照”介引动作行为所对对象时,也可以与“定”或“着”连用。例如:

(49)两家大战,未及数合,杨任恐军士伤了被擒官将,忙用五火神焰扇照着方义真一扇扇去。(明代许仲琳《封神演义》第八十回)

从明清到现代,“照”仍有介引动作行为所对对象的用法。例如:

(50)鸨儿照着六哥拜了两拜,说:“您六叔,说不尽亏你看顾俺。”(清代蒲松龄《聊斋俚曲集·增补幸云曲》)

(51)我被斗过许多次,要是我公开和革命派站在一条线上,保守派都照我冲来,说我兴风作浪,想捞稻草,我怎么受得了?(《人民日报》,1967-04-24)

在例(50)、例(51)中,“照”用于“照+N+VP”格式中,句子语义重心分别在“拜了两拜”和“冲来”上。与之前“照”介引对象时常用的动词“打”“劈”“砍”等不同,“拜”“冲”所表示的动作行为并非落于所对对象身上,“照”的“朝、向”义更强,动词义已经完全虚化。

通过上述分析可知,方向介词“照”与对象介词“照”的意义与用法颇为相似,都表示“朝、向”义,有较强的指向性,都常用于“照+N+NP”或“照+N+VP”格式中,都可以与“定”“着”连用。从时间上看,方向介词“照”产生于元明时期,对象介词“照”产生于明代前后,其用例都在清代前后增多。由此可以推测,方向介词“照”与对象介词“照”应该存在一定的演变关系。

5.比较介词

“照”可以用作比较介词,有“比、及”义。我们推测,“照”的这一意义和用法大约产生于二十世纪初。“照”作为比较介词在方言中较常使用,多见于东北官话和北京官话。比较介词“照”主要用于“名词/代词+照+名词/代词+形容词”格式中。例如:

(52)山葡萄照这还酸呢,在伪满,那玩艺也得交出荷。(周立波《暴风骤雨》)

(53)他打听了他们两口子的感情,近来照往常好些,从来不顶嘴。(周立波《暴风骤雨》)

以上两个用例均是典型的比较句,由比较主体、比较基准、比较词、比较结果构成,此时,“照”已经虚化为比较介词。在例(52)中,比较主体是“山葡萄”,基准由代词“这”代指,比较结果是“酸”;在例(53)中,比较主体是“近来他们两口子的感情”,基准是“往常他们两口子的感情”,比较结果是“好些”。“酸”和“好”都是用于表示事物本身性质或特征的形容词,与比较主体合起来承担语义的重心。

我们发现,宋代至明清时期,“照”已可进入“照+名词/代词+比况助词(+形容词)”的格式中,但是此类用例较少。例如:

(54)若是我有些好处,加利赎你回来;若是照前这般不顺溜,只索罢了。(明代冯梦龙《醒世恒言》第三十三卷)

(55)好齐整帽套!我京里也看够了几千百顶,就只见兵部职方司老吴的一顶帽套齐整,也还不照这个前后一样,他那后边就不如迎面的。(清代西周生《醒世姻缘传》第八十四回)

可以看出,在例(54)、例(55)的语境中存在比较关系,“照”后面有比况助词“这般”“一样”,“照”相当于“像、同”。此时,“照”的动词义已经削弱,已含有表示比较的意思,但是“照”还不能单独作比较介詞使用。我们推测,介词“照”的“比、及”义应该是由此演变来的。

直到现在,“照”仍然可以作为比较介词使用,相当于“比、及”。比较句中的比较结果可以由表示事物本身性质或特征的成分充当,也可以由表示增加或减少趋势的成分充当。例如:

(56)这个照那个可差远了。(转引自《汉语方言大词典》)

(57)此次检查对城市中的城乡结合部、居民区、背街小巷、小餐馆、小旅店、街办市场等要进行重点检查,同时检查的数量要照过去增加一倍。(BCC科技语料)

“照”作为比较介词,可以与“不”搭配用于否定句中,相当于“不及、比不上”。例如:

(58)陈老师不照王老师教得好。(BCC科技语料)

(59)他劳动不好,学习不照我。(BCC科技语料)

比较介词“照”与动词“照”的“比照”义非常接近,参与比照的双方之间往往可以建立比较关系,当两者具有较强的可比性,而且句中出现表示事物本身性质、特征或表示增加、减少趋势的成分充当比较结果时,“照”的比较介词用法就产生了。

综上所述,“照”作动词和介词的用法十分丰富。动词“照”主要有“照射”义、“照影、反射影像”义、“知晓、明白”义、“比照”义、“照顾”义、“通知”义和“拍摄”义等,介词“照”主要有“依据、按照”义、“朝、向”义和“比、及”义等。焦艳妮认为,动词“照”的“照料”“通知”及“知晓、明白”义较为抽象,动词“照”的“拍摄”义是后起的,由此推断,这四个义项没有进入到“照”的语法化过程中[7]。我们通过上文的相关分析,可以证实这一观点。

与此同时,动词“照”的“照射”义和“照影、反射影像”义也不易直接虚化为介词。“照射”是指“光线射向物体”,“照射”这一动作是非自主性的,其施事一般是能够发光的物体;后来,“照射”这一动作的施事有所扩大,但也主要是由“名声”“功德”等充当。“照影、反射影像”是指“对着镜子或其他反光的东西看自己的影子”或者“有反光作用的东西把人或物的形象反映出来”。前者是自主性动作,其施事一般是人,受事一般是镜子等反光物体;后者是非自主性动作,其施事一般是有反光作用的物体。镜子等反光物体与太阳等发光体有一定相似之处,动词“照”的“照影、反射影像”义应该是由“照射”义引申而来的。

“比照”这一动作一般是自主性的,其施事一般是人,受事一般是能够起到参照作用的事物。将两事物作比照与照镜子有相似之处,动词“照”的“比照”义应该是由“照影”义引申而来的。而比照一定的标准或方向做事,又可以引申出“依据、按照”义和“朝、向”义;将两事物作比照还可以引申出“比较”义。由此可以推测,介词“照”应是来源于动词“照”的“比照”义。

二、介词“照”的语法化路径

如前所述,“照”有动词、名词、副词、介词四种词性。在作介词时,“照”有依据介词、时间介词、方向介词、对象介词、比较介词五种用法。“照”是由“照射”义动词一步步引申为“比照”义动词后,又进一步虚化为介词的。

从介词“照”的五种用法产生的时间来看,“照”作依据介词的产生时间最早,其次是作时间介词、方向介词、对象介词,而作比较介词的用法出现最晚。从介词“照”的五种用法所表示的意义来看,依据介词“照”与时间介词“照”都表示“依据、按照”义;方向介词“照”与对象介词“照”都表示“朝、向”义;比较介词“照”表示“比、及”义。从介词“照”的五种用法适用的句法环境来看,依据介词“照”与时间介词“照”相近,都可以用于“照+N+V/VP”和“照……看/说”格式中,在特定格式中都具有话语标记或者表示推断的作用;方向介词“照”与对象介词“照”相近,都常用于“照+N+VP”或“照+N+NP”格式中,都可以与“定”“着”连用;比较介词“照”与其他四种介词“照”的用法则不同,它所在的句子一般要包括比较对象、比较基准和比较结果,主要用于“名词/代词+照+名词/代词+形容词”格式中。

基于以上分析,我们对介词“照”的语法化路径进行了梳理,具体如图1所示:

下面,我们就对介词“照”的语法化路径进行具体分析。

(一)路径1:“比照”义动词>依据介词

冯春田认为,依据介词“照”直接来源于动词“照”[8](P342);石微认为,依据介词“照”可能直接来源于动词“照”的“照射”义,但尚未发现可供重新分析的例子[9]。我们认同冯春田的观点,并进一步认为依据介词“照”的直接来源为动词“照”的“比照”义。这是因为“照射”义和“照影、反射影像”义一般有特定的施事或受事,而且动作一般是非自主性的,不易于进一步虚化。从句法环境来看,“比照”义的动词“照”经常出现在连动句中前一个动词的位置上,当句子的语义重心转移到后一动词时,“照”的动词义便逐渐虚化。此外,“照额领赏”中的“照”既可以理解为“比照”义动词,也可以理解为依据介词,这可以作为“比照”义动词“照”与依据介词“照”并存的一个例证。

汉语中的动词演变为介词是常见的语法化现象。汉语中的依据介词一般都经历了“动词>依据介词”的语法化路径,比如“依”由“依靠、依仗”义动词演变为依据介词[10](P259),“据”由“倚恃、依靠”义动词演变为依据介词[10](P262),“凭”由“靠、倚”义动词演变为依据介词[10](P279),“按”由“考、察”义动词演变为依据介词[10](P265)等。此外,《汉语大字典》收录了“照”的“察知、知晓”义项,这一义项与“按”的“考、察”义相近。就此而言,动词“照”是存在着语法化为依据介词的条件的。

(二)路径2:依据介词>时间介词

从意义上来看,时间介词“照”主要表示“依据、按照过去的行径或习惯做某事”,有较强的依据性,其意义与依据介词“照”相近。不过,相比于依据介词“照”所依据的数额、条款、规章、法则等,它依据的标准更为抽象。

从用法上来看,时间介词“照”与依据介词“照”的共同之处,多于其与“比照”义动词“照”的共同之处。“比照”义动词“照”可以进入“V1+V2+N”格式中,根据两个动作行为发生的时间顺序或者逻辑顺序,“照”既可以处于“V1”的位置上,也可以處于“V2”的位置上。时间介词“照”和依据介词“照”除了能进入“照+N+V/VP”格式外,还有“照……看/说”等引发观点、表示推断的用法。

从演变过程来看,依据介词“照”大约产生于宋代,元明时期用例增多;时间介词“照”产生于明代前后。依据介词“照”在明清时期已有“照+名词/代词+看/说”的用例,在现代汉语中用例增多;时间介词“照”大约在现代才出现“照+N时间+看/说”的用例。由此可以推断,时间介词“照”应是来源于依据介词“照”。

从认知的一般性规律来看,人们的认知是由具体到抽象、由空间范畴到时间范畴发展的。数额、条款、规章、法则等较为具体的依据、凭证是属于空间范畴的,过去或当前的状态、模样等更为抽象的依据、凭证是属于时间范畴的。就此来说,介词“照”由依据介词演变出时间介词的用法,也是符合人们的认知特点的。

(三)路径3:“比照”义动词>方向介词

方向介词“照”应是由“比照”义动词“照”发展而来的。用于“比照”的事物可以是较为具体的数额、条款、规章、法则等,也可以是“比照着”或“面朝着”某一方位或处所。前者依据性更强,遂演变出“照”作依据介词的用法;后者则指向性更强,遂演变出“照”作方向介词的用法。

从语法化过程的一般规律来看,表“朝、向”义的方向介词一般都是由动词演变过来的,比如“向”由“面对”义和“向……前进、进军”义动词演变为方向介词[10](P68),“往”由“运行”义动词演变为方向介词[10](P83),“朝”由“拜访”义动词演变为方向介词[10](P87)。因此,“照”由“比照”义动词演变为方向介词,也是符合语法化的一般规律的。

(四)路径4:方向介词>对象介词

对象介词“照”与方向介词“照”意义相同,用法相近。两者都表示“朝、向”义,都有较强的指向性。方向介词“照”用于介引动作行为所朝向的方位、处所,对象介词“照”用于介引动作行为所朝向的人或物。从演变过程来看,方向介词“照”产生在元明时期,对象介词“照”产生在明代前后,两者的虚化程度都在清代前后逐步增强。因此,两者是存在演变条件的。

从认知角度来看,“照”应是先有介引方向的用法,在此基础上,“照”可以表示朝向人或物所处的方位,进而介引动作行为所对对象这一抽象的方位处所。由此可以推测,对象介词“照”的产生,应是方向介词“照”功能扩展的结果。

从语法化过程的一般规律来看,动词语法化为方向介词之后,在方向介词的基础上继续语法化为对象介词,是一条常见的语法化路径。比如“向”由“面对”义动词演变为方向介词之后,又演变为对象介词[8](P328);“望”由“看、观望”义动词演变为方向介词之后,又在明代演变为对象介词[10](P337)。因此,“照”由方向介词演变为对象介词,也是符合语法化的一般规律的。

(五)路径5:“比照”义动词>比较介词

从意义上来看,比较介词“照”与“比照”义动词“照”有相通之处。参与“比照”的两个事物往往存在着一定的比较关系。从时间上看,动词“照”在宋代之前已产生“比照”义,比较介词“照”大约产生于二十世纪初,两者存在演变条件。因此,我们推测,比较介词“照”应是直接来源于“比照”义动词“照”。

我们还发现,“照”的动词“比照”义与比较介词产生时间相距较远,这可能与“照”存在的句法环境有一定关系。比较句一般要有表示事物本身性质或特征的成分作为比较的结果,这一成分大多是由形容词充当的。也就是说,“照”只有进入“照+名词/代词+形容词”的格式中,才有可能产生比较介词用法。从宋代到清代,“照”进入“照+名词/代词+形容词”格式的用例较少,同时,“照”还要与比况助词一同完成表示比较的功能。这些因素都使得“照”作为比较介词出现较晚。

三、介词“照”的语法化动因

“照”由动词语法化为介词,其词义、词性都发生了变化,造成词义变化的主要原因是由词义引申而引起的词义扩大,造成词性变化的原因则涉及到语义、句法、语用三个方面。

(一)语义原因

1.词义扩大

如前所述,“照”的本义为“光线射向物体”,“照射”这一动作的施事则是能发光的物体。由于镜子、水面等能反光的物体与发光体具有一定的相似性,于是,“照”通过隐喻而引申出“照影、反射影像”义。同时,将两个事物作比照与照镜子有一定的相似之处,“照”又引申出“比照”义。这就为动词“照”的进一步虚化奠定了基础。

2.语义感染

语义感染包括组合关系中的感染和聚合关系中的感染。马贝加认为,“照”和“按”都有“考、察”义,而且“照”“察”可以连用,“按”“察”也可以连用,“按”的依据介词用法大约见于唐代。因此,她推断介词“照”可能直接来源于“按”的同义渗透[10](P269)。我们认为,动词“照”具备演变为介词的自身条件,同时也在一定程度上受到了“按”和“依”的语义感染的影响。“按”与“照”既有组合关系,也有聚合关系,“按”“照”两者连用属于组合关系,“按”“照”分别与“察”连用则属于聚合关系。国家语委语料库的检索结果显示,“按察”见于汉魏六朝时期,在宋代前(包括宋代)已有107条用例;“照察”见于汉代,在宋代前(包括宋代)已有27条用例;而“按照”在清代才有用例。因此,“按”对“照”具有聚合关系上的语义感染作用。此外,“照”“依”可以连用,“照”与“依”则存在组合关系。“依”在魏晋六朝时期已有介引“条例”“法令”“制度”等的用例。国家语委语料库的检索结果显示,“照依”见于元明时期,这一时期的用例有63条;依据介词“照”也在元明时期用例增多,应是在一定程度上受到了“依”的语义感染的影响。

同时,“照”与“对”“比”也存在组合关系。“对照”在魏晋时期已有用例,“比照”在元明时期已有用例。“对”有作方向介词和对象介词的用法,在唐代开始用例较多[10](P261);“比”在宋代前后,出现作比较介词的用法[10](P253)。“照”作方向介词和对象介词的用法,很可能是受到了“对”的语义感染的影响;“照”作比较介词的用法,则很可能是受到了“比”的语义感染的影响。

(二)句法原因

连动句为“照”的语法化提供了句法环境。“照”作为动词,除了可以进入“V+N”格式之外,还可以进入到“V1+N+V2”或“V1+N1+V2+N2”格式中。“照”在连动句中可以承担“V1”的角色,“V1”“V2”两个动作行为最初存在先后顺序或逻辑顺序。当两个动作行为同时进行、强调动作进行的先后顺序或逻辑顺序变得没有必要时,语义重心就逐渐转移到后一动词上。在此基础上,“照”的意义逐渐虚化,最终由动词语法化为介词。

(三)语用原因

虚化是一种抽象化的演变,抽象化使得某一语素的应用范围更广;而随着使用范围的扩大,使用频率也随之增加。我们对“照”在国家语委语料库中各个时期的使用频次与使用比率进行了统计,具体如表2所示:

表2显示,就整体状况来看,“照”的使用比率是呈上升趋势的。尤其是在隋唐五代时期,“照”的使用频次急剧增加,这说明“照”的使用范围在不断扩大。可以说,使用范围的扩大,在一定程度上推动了“照”的语法化进程。

介詞“照”的语法化过程还受到口语交际的影响。我们对北京语言大学汉语语料库中“照”在文学、报刊、微博和科技文献出现的频次及平均每万字中的出现频率进行了统计,具体如表3所示:

表3显示,“照”在微博中使用频次最高,其次是报刊和科技文献,在文学中使用频次最低。根据“照”在不同文献平均每万字中出现的频率进行排序,从少到多依次为:文学、科技文献、报刊、微博。而从文学到科技文献和报刊,再到微博,其语体的口语化色彩则是越来越强。这说明“照”在口语中使用较多,其语法化过程也应受到了口语交际的影响。

“照”在方言中的使用也推动了介词“照”的语法化进程。《汉语方言大词典》指出,在闽语中有“照”的“凭、冲”义介词的用法,在东北官话和北京官话中有“照”的“比”义介词的用法,在胶辽官话和闽语中有“照”的“朝、沿着”义介词的用法[1](P6576)。此外,“照”在广西北流白话中用作介词,有表示处所、方向、经由、目标对象、依据等用法[3](P85)。“照”的这几种介词义在方言中的使用,一定程度上推动了依据介词“照”、比较介词“照”、方向介词“照”和对象介词“照”的发展。

四、介詞“照”的语法化机制

“照”由动词语法化为介词,其语法化的机制主要体现在功能扩展和重新分析两个方面。

(一)功能扩展

“照”作为动词,最初出现在“V+N”格式中的“V”位置上(如“照天下”),后来可以出现在连动式“V1+N+V2”或“V1+N1+V2+N2”中的“V1”位置上(如“照镜不见其头”),这为“照”由动词到介词的语法化提供了条件。依据介词“照”、时间介词“照”、方向介词“照”和对象介词“照”的产生都以动词“照”进入连动式为前提,因此,它们语法化的机制是功能扩展。

此外,“照”可以在比较句中作比较介词使用,比较句一般包括比较主体、比较基准、比较词、比较结果,比较结果很多情况下由表示主体性质或特征的形容词充当。因此,比较介词“照”经常出现在“名词/代词+照+名词/代词+形容词”格式中,而这一格式的出现是“照”进一步功能扩展的结果。因此,比较介词“照”的语法化机制也属于功能扩展。

(二)重新分析

依据介词“照”、方向介词“照”和对象介词“照”的语义均来源于“照”的功能扩展,而要真正实现语法化,还有待于人们语感上对连动式的重新分析。由于对象介词“照”与方向介词“照”在产生时间、意义与用法上颇为相近,这里主要以依据介词“照”和方向介词“照”为代表进行重新分析。两者的重新分析,如图2、图3所示:

当“照”的后面成分只有名词时(如“照天下”“照镜”),“照”只能作动词。当“照”后面既有名词也有动词,但是两个动作行为存在先后顺序或逻辑顺序时(如“照镜不见其头”“览照前世”),“照”也只能作动词。只有当“照”出现在“V1+N+V2”或“V1+N1+V2+N2”中的“V1”位置上,且“V1+N1”与“V2”所表示的两个动作行为存在一定的依据或指向关系时(如“照额领赏”“照地下一泼”),“照”才可以用于介引动作行为所进行的依据或动作行为的方向。“照”的动词义由此开始虚化,“照”逐渐语法化为依据介词或方向介词。也就是说,依据介词“照”和方向介词“照”是在动词“照”功能扩展之后,由连动式重新分析而来的。类似地,对象介词“照”(如“照龙吉公主劈来”)也可以进行这样的分析,它是方向介词“照”进一步功能扩展的结果。

综上所述,“照”在现代汉语中有动词、名词、副词、介词四种词性,在普通话与方言共时层面有依据介词、时间介词、方向介词、对象介词、比较介词等五种介词用法。“照”的本义为“光线射向物体”,引申出“照影、反射影像”义后又引申出“比照”义。“照”在宋代开始虚化为依据介词,在明代前后虚化为时间介词、方向介词、对象介词,在二十世纪初虚化为比较介词。“照”作依据介词、方向介词的用法来源于动词“照”的功能扩展与“比照”义动词用法的重新分析;“照”的时间介词用法则由依据介词“照”进一步虚化而来;“照”的对象介词用法来源于方向介词“照”的功能扩展;“照”的比较介词用法来源于“比照”义动词的功能扩展。关于介词“照”语法化的动因,语义层面体现在词义扩大与语义感染,句法层面体现在连动句的句法环境,语用层面则是由于口语与方言的推动。“照”由动词语法化为多功能的介词,其语法化的机制主要表现在功能扩展和重新分析两个方面。

参考文献:

[1]许宝华,(日)宫田一郎主编.汉语方言大词典[Z].北京:中华书局,1999.

[2]汉语大字典编辑委员会.汉语大字典(第二版)[Z].武汉:崇文书局,成都: 四川辞书出版社,2010.

[3]杨奔.北流白话的介词及其用法[J].贵州民族学院学报(哲学社会科学版),2006,(5).

[4]冯春田等.明清山东方言语法研究[M].济南:山东教育出版社,2012.

[5]谷衍奎.汉字源流字典[Z].北京:语文出版社,2008.

[6]中国社会科学院语言研究所词典编辑室.现代汉语词典(第7版)[Z].北京:商务印书馆,2016.

[7]焦艳妮.“照”的语法化考察[J].黄冈师范学院学报, 2017,(4).

[8]冯春田.近代汉语语法研究[M].济南:山东教育出版社,2000.

[9]石微.汉语依据类介词的语法化研究[D].长春:吉林大学博士学位论文,2013.

[10]马贝加.近代汉语介词[M].北京:中华书局,2002.

Abstract:The generation of many prepositions in Chinese is the result of grammaticalization of verbs. After extending step by step from the meaning verb of “illumination” to the meaning verb of “comparison”, “Zhao(照)” is further blurred into a preposition. There are five preposition usages of the “zhao(照)”, such as the basis preposition, the time preposition, the direction preposition, the object preposition and the comparative preposition. The usages of the basis preposition, the direction preposition, and the comparison preposition of “zhao(照)” are derived from the “comparison” meaning of the verb “zhao(照)”. The time preposition usage of “zhao(照)” is further grammaticalized from the basis preposition of “zhao(照)”. And finally, the object preposition usage of “zhao(照)is derived from the functional expansion of the direction preposition “zhao(照)”. The motivation for the grammaticalization of “zhao(照)” into a preposition includes the semantic extension and the semantic infection, the syntactical conjunctive structure, the pragmatic oral communication and the dialect promotion.

Key words:“zhao(照)”; preposition;grammaticalization;path;motivation;mechanism