统编教材《王戎不取道旁李》文本解读及教学建议

2020-06-03陈静

陈静

【摘要】四年级的《王戎不取道旁李》告诉我们一定的道理,表现了王戎细致的观察以及小年纪大智慧的人物特点。本文从解读、品读、诵读这几个方面分别分析了这篇小古文的文意、写作手法、韵律之美,同时为古文教学实践提出相应建议。

【关键词】王戎不取道旁李 文本解读 教学建议

一、解读,与故事初相识

《王戎不取道旁李》原文出自《世说新语·雅量》。《世说新语》的语言精练含蓄,简短几个字,就將人物形象生动刻画出来,有跃然纸上之感。统编版教材所选的《王戎不取道旁李》,是第八单元第25课。本单元的学习目标有一条是了解故事情节,感受人物形象。本课的选择与单元学习目标紧紧贴合,为学生学习如何了解故事情节,表现人物形象提供好的范本。

“王戎七岁,尝与众小儿游”——点明故事的起因。《说文解字》中将“游”解释为“旌旗之流也”,此为其本义,后来,这个字又有了“从容地行走”这一义项。在本文中我们将其理解为“玩耍”。这句话是说王戎七岁时,曾经和很多孩子一起玩耍。从“游”字我们可以想象孩子们从容玩耍的场景,或打闹、或嬉戏,我们仿佛也能听到这些孩童快乐的笑声,看到他们欢快奔跑的场景。正是孩子们闲散快乐的“游”,才会发现“道边李树多子”这一现象,也为文章故事情节的发展做好铺垫。

“看道边李树多子折枝”——孩子们在玩的过程中,突然发现路边李子树果实累累,压弯了树枝,于是驻足停下,折枝尝果。这里“折”读“zhe”,二声,意为弯曲。李子形如樱桃,表皮呈紫色,味道鲜美。当孩子们游玩到又渴又累时,忽见枝头紫莹莹的李子挂满枝头,一定垂涎欲滴了,于是孩子们便想摘下树枝上的果子来吃。

“诸儿竞走取之,唯戎不动”——“竞”原写为“兢”,这是个会意字,本义为“争竞…‘角逐”“比赛”。在这里理解为“争着,抢着”。这句话理解为“孩子们都争着抢着跑去摘李子,只有王戎站在原地不动。”这两句话,分别有一个明显的对比。一边是孩子们边抢边跑,此为动。孩子们想要吃到诱人的李子,这符合孩子天真单纯的品性。与这群孩子形成鲜明对比的是故事的主人公王戎。他站在一旁不动,此为静。人物行为上的动静造成了强烈反差,引导读者思考不动的缘由。此时,故事的情节也出现了变化和波折,让我们一探“唯戎不动”的缘由吧!

“人问之,答日‘树在道边而多子,此必苦李”。——路人看到反差极大的这一幕,一定心生好奇,于是产生了想问问这个孩童的想法。这里有两个代词,一个是人称代词“之”,另一个为近指代词“此”。前一个代指王戎,后一个则指李子树。故事读到这里,读者才恍然大悟,豁然开朗。七岁孩童的话可信吗?路人也怀疑,于是便又有了下文的环节,故事一环扣一环,推进发展,读者也跟着文字信息一路读下去,探究故事结局,李子是苦是甜,七岁小儿的话可信与否,尝了才知道,一起往下看!

“取之,信然”——从文言语法来看,这句话中又一次出现称谓的省略和一个代词,可理解为“(人)取之,信然”。代词“之”代指李子,“然”指“认为……是对的。”故事的结局是人们认同了王戎的看法。故事到此结束,但是读者仍然意犹未尽,读者不禁要想,后来人们是怎样评价王戎的呢?故事最后进行了留白,为读者留下想象空间。

二、品读,与故事再相知

学习文言文,仅仅解读文字表层意思还不够,还要深入到文字的内里,感悟人物品质、体悟文章写法、浸润传统文化。《王戎不取道旁李》这篇课文为第八单元首篇课文,本单元设立了三个目标:了解故事情节,感受人物形象;简要复述课文,注意顺序和详略;写一件事,能写出自己的感受。围绕目标,对于这篇小古文的理解,我们可以从两个角度进行品读。首先品读人物品质及特点,其次着重从写法上来考虑。我们除感受王戎聪明,观察力强的性格特点外,还可以关注小古文的写法。我们可以向古人学写法。这篇小古文,有详有略,还有留白以供人们思考。因此,在具体的教学时,可以通过高质量的提问以及有效的教学环节的设置,引导学生关注古文在表现人物性格上的巧妙写法。好的文章不一定要华美的辞藻,更重要的是详略和细节的安排。

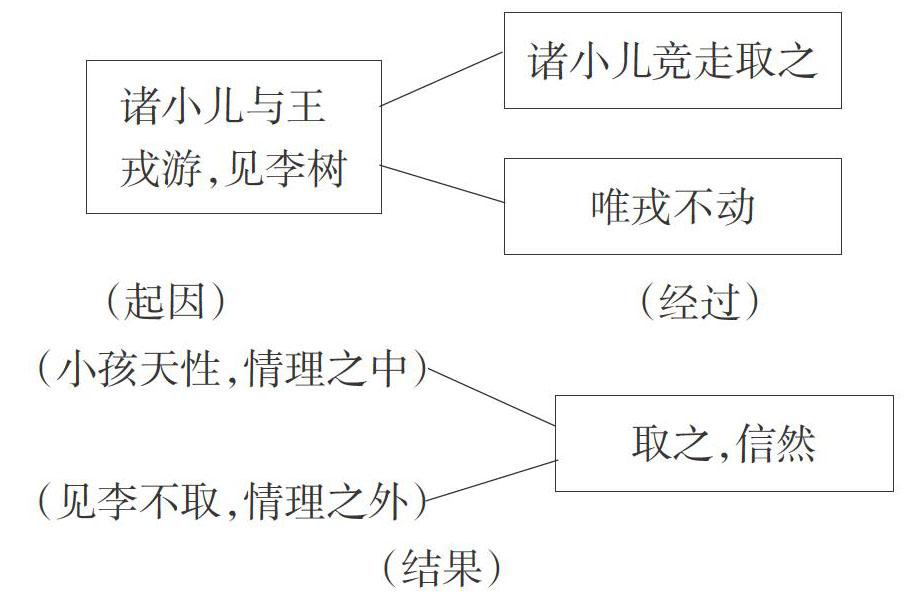

首先,写好人物,不一定要面面俱到,选择一处典型事例即可。《王戎不取道旁李》将幼年时王戎不尝路边李的事说明白了,说清楚了,人物早慧的性格特点自然显现了出来。其次,写人物,要懂得运用对比映衬的手法。在这篇小古文中,王戎与众小孩形成鲜明对比。众小孩你抢我夺,王戎静立不动。两大差别,映衬凸显人物的聪明睿智。最后,通过故事反映人物性格特点的文章要注意情节的波折。好的故事不是什么都说,而是要有留白。这个故事为读者留下了很多想象的空间。我们可以想象事后众小儿和大人们对王戎的评价等。文字的留白助益故事的艺术性和可读性。这个故事的情节发展如图所示,在故事情节的缓缓推进中,可见人物性格的显现。

三、诵读,感知故事内涵美

古人读书有法,大声朗读是较佳的方法。古人写文无须标点,读者读来别有味道。文言古文,要注意读出味道来。我们发现在统编版教材《王戎不取道旁李》这篇课文中,一些难读的字音编者已将拼音标注其中,对于四年级的学生来说,读准字音,读通文言句子已不是大的问题,那么这几行简简单单的字又有什么可读性呢?通过研读教材,我发现,在这篇文言小古文中,要注意以下几个方面。

1.读准节奏,初感韵律之美

古文原本没有标点,为了符合现代人的书面语规范,人们根据其意思为文言断句,为其加上标点符号。在诵读时,要注意节奏和停顿。文章停顿可这样划分:

王戎七岁,尝与诸小儿游。看道边李树/多子折枝,诸儿/竞走取之,唯戎/不动。人问之,答日:“树在道边/而多子,此必苦李。”取之,信然。

在这部分的朗读中,教师可先请学生试着读一读,试着根据自己的理解画出停顿部分,再与同桌交流读,读后展示,然后大家一起讨论最佳的停顿方法,最后全班齐读,注意读出文言文的韵味来。

2.读好对话,再感人物之美

人物的对话需是有问有答,原文中省略了人们问话的内容,详细描写了王戎的回话。在朗读时,我们可以发挥合理的想象,对人们的问话部分加上合适的提示语,补全问话内容。同时,我们也可以考虑为王戎的答话加上提示语。可改为:人满腹狐疑问日:“小儿何以见得?”戎笑答日:“树在道边而多子,此必苦李。”通过这样的添加,可以帮助学生更好地理解王戎的聪明才智,同时感受古文情节的发展变化。

3.读出情感,深化自主感悟

再读时,要注意加入自己对人物的理解。王戎幼时聪明睿智,孩子们对这样一个人自然是充满了敬佩和喜爱之情。读时,要加上自己对人物的理解,自己对故事的喜爱之情去诵读。诵读不仅是读给自己听,还可以读给同桌听。一千个读者有一千个哈姆雷特,同样的,孩子们对王戎这一人物的认识和理解也可以是多样,你可以说他是一个聪明的孩子,你可以说他是一个老成的孩子,也可以说他是一个善于观察的人,通过学生的自主理解,去感悟人物身上发光的特点,加上自己的感情,不断深化自己的理解,将自己的理解大声诵读出来,读着读着,孩子们便爱上了王戎,了解了王戎,也开始反观自己,是否也可以如同王戎一样,做一个善于观察和思考的孩子呢?在诵读中,学生的情感被熏陶了,领悟也提升了。

【参考文献】

[1]林晓晓.一倾盖如故,与君初相识——小古文《司马光》教学建议[J]课外语文,2019(18).

[2]陆小红.打造小学古文高效课堂策略探究U].读与写,2018(7).

[3]朱煜.小学古文教学流程与策略初探[J].语文教学通讯,2017(15).