晋人的书法神韵

2020-06-03葛承雍

葛承雍

从东汉末年到曹魏时期,再到西晋,政权交替带来的诛除异己,导致许多文人名士相继被杀,如孔融、杨修、何晏、夏侯玄、嵇康、张华、潘岳、郭象、谢灵运、范晔等。这些当时第一流的知识分子代表死于非命,使社会中有思想、有见解的知识分子逐渐走上脱离政治的道路。面对社会动乱和大量无辜之人惨遭杀害的现实,在清谈之风日盛的同时,知识分子们把兴趣爱好和有限的生命转移到书法艺术上来,这是一种政治性的退避,是在政治忧伤之下暂时找到快乐和安慰的较为现实的途径。无论是人生无常的悲伤或仕途打击的感叹,都在对书法的爱恋中寻觅到归宿和寄托。许多文人有意识地把书法提高到一种寻求更深沉的人生态度和思想的境界。从而,书法在人们笔下不再是信手随意的书写,不再是仅供观赏的艺术作品,而成为文人生活、兴趣的一部分。

文人士大夫们表面是蔑视功名利禄、轩冕荣华,内心却是排遣人事忧愁和时世患难;表面是放浪于形骸之外的享乐观念,内在却是对政治、名利深发感喟的厌世思想。正是在这个基础上,晋人书法与颂功德、讲实际的秦汉书法产生了重大区别,一种真正抒情的“纯”书法成熟了.一种真正思辨的、理性的“纯”书法产生了。

魏晋时期的人们偏偏选中书法作为他们世界观、人生观的表现,为的是什么呢?为什么要通过种种迂回曲折的线条以及错综复杂的布局来表现自己的性格呢?这是因为书法艺术的抽象性、概括性和抒情性很适宜表现人的主观精神。本来书法的这种特征是古往今来的一个普通命题,却唯独能在魏晋时期具有如此突出的表现能力,这是与当时具体的时代背景相联系的。

我们知道,东汉末年,社会动荡,战祸不断,文人名士眼看生命短促、人生坎坷,那么个人存在的意义和价值就成为突出的问题,如何珍重自己和把握人生也为人们所深思,这实质上标志着人对于命运的认识。既然短暂的人生中充满了那么多悲伤死亡,为什么不抓紧时间尽情享受呢?这是当时知识分子的群体心理,是他们人生观的核心部分。因此,表面上贪图享乐、不务正业,似乎是颓废消极,实际上却深藏着对人生、命运和生活的留恋與追求,追求着知识分子的人格觉醒和独立。正由于有了这种具体积极的内容,人们才不再像以前那样追求外在的儒仪、节操、功名、礼俗,而是被那种内在的才情、品格、风神所吸引,人的思辨和人格受到了普遍尊敬,这在客观上又完全适合门阀士族的贵族气派,即讲究超脱的风度神态。于是,西汉以来的“工精诸体”和“笔势纵横”让位于魏晋以来的“以形定神”和“气韵生动”,书法在这时成熟,也不是偶然了。

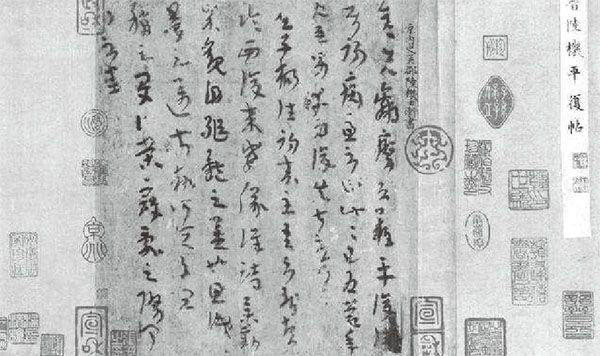

陆机《平复帖》

还是先从西晋看吧。目前传世最早的著名法帖《平复帖》,是西晋文学家陆机写给朋友的一封信札,书体近似章草,但与皇象所书的章草不同,反映了由隶草向今草的过渡。这件东晋以前存世的名人墨迹,在当时不过是一封普通的信札,简单的程度好似一般的“便条”,但是写得精深奇崛,一个个的字都像有血有肉有个性的人物,虽然是初草书体,但不同于潦草乱涂,而是纸作氍毹、笔为舞女,在那里跳着富有旋律、光彩照人的舞姿。这正是西晋文人将书法艺术深入一般生活中的实物佐证,也可以说是产生东晋王羲之、王献之这样卓越书法家的先导。

从西晋的社会情况来说,晋武帝司马炎开国之时,就立书学博士,设弟子员,以“钟(繇)胡(昭)为法”,遍学楷书、行书,使书法和书家取得官方的正统地位,这不仅是政治上控制和拉拢世家大族的一种手段,也是文化上显示门阀士族清高不俗的重要渠道,从而为书法的更陕发展提供了基础。

“八王之乱”后,宗室诸王互相残杀,死伤累累,各少数民族乘机而起,洛阳、长安先后被占,大部分世族名门南渡江左,西晋灭亡。在渡江士族和江南士族的支持下,司马睿在建邺(今江苏南京)建立了江左朝廷,这就是东晋王朝。这个历史时期的特征之一是社会上层异常频繁的政治斗争,侨流士族与吴地土族之争,侨流士族相互之争,士族与庶族之争,等等。刚刚建立的偏安小朝廷又忙于内讧,皇帝废黜,大臣专擅,土族诛戮,错综复杂的内争与东晋王朝相始终。无论是北方的门阀还是南方的世族,就是生活在这种既偏安富贵又充满忧祸的境地中,使他们的人生慨叹夹杂着无边的忧惧和深沉的哀伤,从而大大加重了“忧生之嗟”的分量。尽管他们表现得轻视世事、洒脱不凡,但内心却有对人生的执着。他们蔑视现实,要求解脱,这就构成了晋人风度的内在一面,也使人的主题有了更为深刻的积极意义和美学力量,从而出现了一批中国书法史上卓绝优秀的代表。

王羲之就是杰出的典型。他出身于东晋时政治地位显赫、权势炙手可热的王氏家族,官至右军将军、会稽内史,世称“王右军”。据记载,他性格“骨鲠”,“有鉴裁”,气量很大,不拘小节。他本来很有政治抱负,欲恢复中原,重新统一中国,可是他的时代已不像曹魏初期那样生机勃勃。现实生活中的屡遭挫折,使他不得不在永和十一年(355)于其父母墓前自誓去官,转而崇尚道教,“尽山水之游,弋钓为娱”,超脱现实,企图在大自然中找寻人生的慰藉和哲理。他的鉴裁、骨鲠,使他没有心灰气丧,反而造成了他从容衍裕、刚健雄秀、机智多变而又不拘一格的书法风貌。刘义庆《世说新语》记载:“时人目王右军‘飘如游云,矫若惊龙。”李嗣真《书后品》说他不但正体是“书之圣也”,而且“若草行杂体,如清风出袖,明月入怀”,是“草之圣也”。这不仅是对他个人性格的描绘,也是那个时代风尚的写照,同时说明书法也有一定的反映人物思想、性格,反映社会和时代的能力。欣赏书法就是欣赏人品,这句话不是没有道理的。

王羲之这位“书圣”的作品,无疑代表了魏晋时期的最高水平,是整个书法史上一座承前启后的里程碑。他的重要贡献在于他主动地把纯粹出乎自然发展的书法,引向一个较为注重技巧华美而又不断锤炼以见精致的境界,这种潇洒劲媚主要体现在行书和草书上。行草书在魏晋时期经历了一个逐渐成熟的过程,这个过程固然是由众多民间书手和文人名士来完成的,但王羲之的功绩就在于把散见于前人和同时代人作品中的各种优点加以融会、改进,形成一种再创造的崭新风貌,而不仅仅是简单沿袭前人的“现成品”,更不是“剽窃”众人成果的“大杂烩”。

王羲之在书法上的创造,当然不是凭空而来,一门艺术或一种文化的形成不可能是一个人“天马行空”的独思冥想,它既根植于前代以及当时群众书法的创作,也受到作者周围人物的很大影响。像王羲之父亲王旷善隶书,伯父王导以行、草书兼妙,堂兄弟王怡、王洽、王劭、玉荟,子王献之,侄王询、王珉等都擅长书法,父子争胜,兄弟竞美,用翰墨抒发其情绪,这也是晋代整个社会的影响所致。

从王羲之作品的技法分析,《姨母帖》的行书还含有浓厚的隶书笔意,而《兰亭序》已是很纯正的楷体行书,这些作草如真、含隶不露的不同书法风格,既反映了由隶到楷的最后转变,也反映出汉魏质朴书风变为妍美的新体。据文献记载,王羲之早年精工隶书,至中晚年开始变化并创出新气象。例如,有的作品自然安详而又多具含蓄的回锋以敛其气;有的字形大小参差,形成鲜明的节奏与和谐的韵律;有的笔致紧敛,外表却显得飘逸潇洒,字形微欹,又不失端庄之美。这些用笔自然、线条流畅而不加修饰的作品,在随机应变的自由挥洒中,流露出作者的风度、修养、情操、襟怀乃至创作时的心情状态,使人们欣赏时,就像欣赏一幅肃穆恬静的山水画卷,或聆听一曲抑扬缠绵的乐章,或吟诵一首澹远典丽的诗篇。

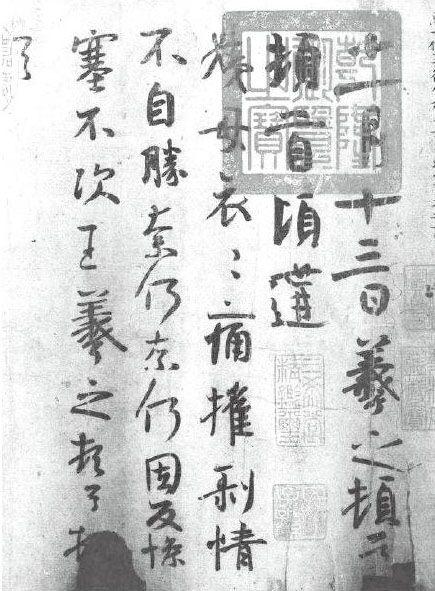

王羲之《姨母帖》

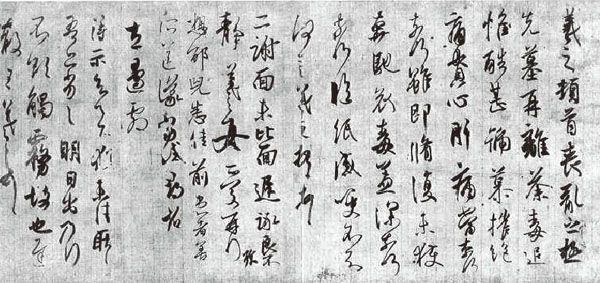

王羲之《喪乱帖》

如果同后世书法作品相比,王羲之的创作以及这个时期的大部分作品的点画形态和字形结构还显得不够精到与成熟,甚至有些流于荒率与粗糙。其原因之一固然是这些作品系作者无意也无暇事先构思推敲、信手草就的尺牍信札,但更主要的原因还在于此时行草书本身正处在一个逐步成熟和完善的过程中,不像唐代以后的行草受着成熟楷书笔法的影响和束缚。然而,书法家们虽然在点画横竖上草率随意,但对章法、神韵的把握却十分注意,通篇笔势连贯,一气呵成,两个以上单字连贯现象普遍存在,更增加了作品的表现力和感染力,而这在以前是非常罕见的,很大程度上反映了他们的艺术理想和追求目标。南齐书家王僧虔在《笔意赞》中提出“书之妙道,神采为上,形质次之”,可以说是对这个时代书法作品基本特征的概括和总结。

当然,单从技法的角度来说明晋人的风度神韵,是远远不够的。王羲之所代表的书法成就和风度突破,与前代相比的巨大飞跃是:魏以前书法着重于文字形态结构本身审美价值的发掘和表现,而这时人们则开始有意识地通过书写活动来表露种种人格之美。从这个意义上来考察,行草形态荒率朴实,章法气韵流畅自然的特点,及其所造成的韵律感和动荡感,恰好表现出晋人表面风流儒雅、潇洒飘逸,内心却充满忧危恐惧、哀怨不平的情绪,这种矛盾在王羲之的《姨母帖》《丧乱帖》等作品中表现得淋漓尽致。