2型糖尿病并微血管病变突发性聋患者的临床特征及预后分析

2020-06-03王祥升姜蕊蕊宿江

王祥升 姜蕊蕊 宿江

突发性聋(突聋)是耳鼻喉科常见急症之一,近年来其发病逐渐年轻化且发病率有上升趋势[1,2]。突聋的病因尚不明确,既往研究认为与感染、遗传及内耳微循环障碍等因素有关,探究突聋的发病机制一直是该病的研究重点[3]。2型糖尿病(type 2 diabetes mellitus,T2DM)是一种以高血糖为特征的代谢性疾病,微血管病变作为T2DM主要的慢性并发症成为了T2DM患者的主要致死、致残及影响其他疾病预后的主要原因[4]。近年来,越来越多的研究发现T2DM是突聋发病的危险因素且对突聋的预后有不利影响,然而探讨T2DM合并微血管病变对突聋预后的影响少有研究[5]。因此,本研究拟探讨伴T2DM及并发微血管病变的突聋患者的临床特征及预后,为此类患者的诊断及治疗提供参考。

1 资料与方法

1.1研究对象及分组 以2013年12月至2019年5月新疆医科大学第二附属医院耳鼻喉科诊治的436例(436耳)突聋患者为研究对象,收集相关的临床资料,包括性别、年龄、耳侧、突聋病程、耳鸣及眩晕伴发率、听力损失程度、听阈曲线类型、空腹血糖(FPG)、收缩压、舒张压、血清糖化血红蛋白(HbA1c)、总胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、低密度脂蛋白(LDL-C)和高密度脂蛋白(HDL-C)等。所有突聋患者均符合突聋指南的诊断标准[6],有完整的听力学及血生化等相关资料,患者年龄>18岁,单侧突聋;排除听神经瘤、外伤、梅尼埃病等明确病因导致的听力下降。

1.2T2DM与其并发微血管病变的诊断 T2DM的诊断根据2013年中华医学会糖尿病学分会推荐的标准[5]:糖尿病症状及随机血糖≥11.1 mmol/L或/和空腹血糖≥7.0 mmol/L或/和葡萄糖负荷后2小时血糖≥11.1 mmol/L。排除标准:1型糖尿病、妊娠糖尿病等特殊类型的糖尿病;合并糖尿病并发的酮症酸中毒、高渗高血糖等急性并发症;存在严重的心脏及肝原发性疾病;存在原发性肾小球疾病及各类继发性肾病。有下列情况之一者可诊断为T2DM并发微血管病变[7]:扩瞳眼底检查或眼底荧光造影结果符合糖尿病视网膜病变;肾小球滤过率或尿白蛋白/肌酐比值提示糖尿病肾病诊断;糖尿病周围神经病变。本组所有患者根据是否合并T2DM及微血管病变分为T2DM并微血管病变组(A组,31例)、T2DM无微血管病变组(B组,103例)和无糖尿病组(C组,302例),三组患者资料见表1。

表1 三组突聋患者临床资料比较

1.3治疗方法及疗效评价 所有患者入院后均接受常规的综合治疗,包括:地塞米松注射液10 mg+100 ml生理盐水静脉滴注,每日1次,连用5日,或泼尼松1 mg/kg晨起顿服,连用3天,如有效再用2天;长春西汀注射液20 mg+5%葡萄糖注射液500 ml静脉滴注,每日1次,共计10天;高压氧:吸纯氧60 min, 每日1次,共计10天;重度聋和全聋型患者加用巴曲酶注射液,首次10 BU+生理盐水250 ml静脉滴注,以后5 BU+生理盐水100 ml静脉滴注,隔日1次,连用4次。所有合并T2DM的患者,请内分泌科医生会诊,评估血糖情况,对血糖较高的患者予以降血糖治疗,对可疑出现微血管病变患者请相应科室会诊以明确诊断并做后续处理;在激素治疗期间监测血糖,血糖波动较大或难以控制的患者,立即停用全身激素治疗,改用鼓室注射激素(地塞米松5 mg,隔日一次,连用3~5次)。疗效判定[6]分为痊愈、显效、有效和无效四个等级。

1.4统计学方法 所有数据以SPSS21.0统计软件进行统计学分析,计量资料以均数±标准差表示,三组比较采用单因素方差分析;计数资料以%表示,采用卡方检验;以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1三组患者的临床资料比较 三组患者的性别、年龄、耳侧、突聋病程、耳鸣及眩晕伴发率、收缩压、舒张压、TC、TG、LDL-C和HDL-C差异均无统计学意义(均为P>0.05);而A和B组患者的空腹血糖FPG及HbA1c水平高于C组,且A组高于B组,差异有统计学意义(P<0.05)(表1)。

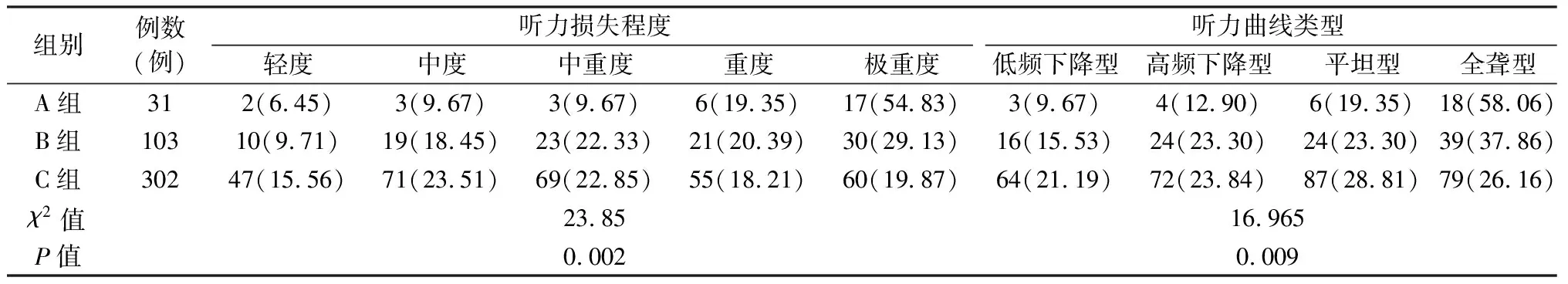

2.2三组患者的听力损失程度及听阈曲线类型比较 三组患者中轻度、中度、中重度、重度和极重度听力损失比例差异有统计学意义(P<0.05);三组患者的听力曲线类型比例也存在较大的差异,A组和B组中全聋型比例较高(分别为58.06%和37.86%),且A组比例高于B组,差异有统计学意义(P<0.05)(表2)。

表2 三组突聋患者的听力损失程度及听阈曲线类型例数分布(例,%)

2.3三组患者的听力预后比较

治疗后,三组患者的痊愈率分别为6.45%、11.65%、22.19%,总有效率分别为35.48%、53.40%和71.85%,差异均有统计学意义(P<0.05),而三组患者的显效率和有效率差异无统计学意义(P>0.05)(表3)。

表3 三组突聋患者的听力疗效比较(例,%)

3 讨论

突聋的病因至今尚未明确,探讨其病因及发病相关危险因素一直是该病的研究热点[8]。近来年,随着人口老龄化加剧及生活方式的改变,突聋患者常合并其他基础代谢疾病,因此陆续有研究者关注各类代谢疾病和血管危险因素(糖尿病、高血压病、代谢综合征、高脂血症等)与突聋的发病及预后的关系,试图通过评估不同的血管危险因素对突聋的致病作用及对该病预后的影响,来间接证明微循环障碍学说[9,10]。T2DM是以胰岛素抵抗为核心的代谢性疾病,是众多疾病的危险因素,既往有研究报道对T2DM人群进行听力学筛查时,发现不少患者存在感音神经性听力损失,同时流行病学调查研究也发现T2DM是突聋发病的独立危险因素[11]。

从文中结果看,三组患者的听力损失程度及听阈曲线类型存在较大的差异,T2DM无微血管病变组和T2DM并微血管病变组患者听力损失程度相对较重,听阈曲线类型以全聋型为主,且在T2DM并微血管病变组中更明显。大多数学者认为重度、极重度及全聋型突聋的发病主要与内耳微循环障碍引发的内耳缺血缺氧有关[12~14];高胰岛素血症及胰岛素抵抗是T2DM的中心环节,可引起动脉血管壁内脂肪细胞堆积并不断被巨噬细胞吞噬形成泡沫细胞,泡沫细胞不断融合形成脂质核心,诱发或加剧动脉粥样硬化,血管张力及弹性降低,进一步发展可造成动脉管腔狭窄甚至闭塞;上述病变过程可累及全身各处动脉血管,包括司内耳供血的迷路动脉,一旦迷路动脉受损,供应内耳的血流急剧减少甚至中止,内耳毛细胞因缺血缺氧发生大面积损伤,患者将表现为严重的听力损失[4,11,15]。微血管病变是T2DM的特异性并发症,往往由于T2DM病程较长及血糖控制不佳导致,其典型改变为微血管基底膜增厚、微血管屏障功能障碍进行性闭塞。鉴于耳蜗解剖的特殊性,想要直接证实突聋患者内耳存在微循环障碍十分困难,T2DM合并微血管病变组患者表现出的严重听力损失及全聋型比例较高,同时糖尿病视网膜病变、糖尿病肾病及糖尿病神经病变的出现,证实T2DM可能已经严重损伤全身各处微循环[16],包括内耳微循环,表明内耳微循环障碍很可能为该类突聋的发病机制,微血管病变可能是T2DM影响突聋预后的潜在机制。

既往有研究者通过流行病学调查发现T2DM人群中突聋的发病率明显高于非T2DM人群,且突聋发病率和T2DM的严重程度有正向线性关系,证实T2DM为突聋发病的危险因素[11]。但有关T2DM尤其是并发微血管病变对突聋预后的影响,国内外鲜有报道且尚未达成共识,有学者认为合并T2DM的突聋患者预后往往较差[4,15],但也有学者认为T2DM对突聋的预后无明显影响[17]。本研究结果显示,合并T2DM的突聋患者其痊愈率和总有效率明显低于无T2DM患者,且T2DM并发微血管病变的突聋患者痊愈率及总有效率更低。大部分研究者认为高胰岛素血症及胰岛素抵抗介导的动脉血管内皮损伤进一步导致的动脉粥样硬化及管腔狭窄是T2DM影响其他疾病预后的可能机制[4,16]。国外学者通过T2DM患者人体颞骨解剖观察到内耳微血管病变的存在,毛细胞及螺旋神经节细胞大量丢失,直接证实了T2DM可损伤内耳微循环[12,18]。合并T2DM的突聋患者,由于长期的迷路动脉管壁受损,逐渐发展为微血管病变,血管管腔狭窄甚至堵塞,通往内耳的血流急剧减少甚至中断,扩血管及改善微循环药物难以扩张已经发生微血管病变的血管,其他药物也难以通过血液循环到达内耳起到治疗作用,内耳毛细胞的损伤不能得到及时修复,因此,这类患者的听力预后较差[4,14]。

综上所述,合并T2DM尤其是并发微血管病变的突聋患者,其听力损失较重,听阈曲线以全聋型为主,预后往往较差;微血管病变可能是T2DM影响突聋预后的潜在机制;对于T2DM合并突聋的患者应在挽救听力的同时,严格控制血糖以减少微血管病变的发生,对于合并微血管病变的突聋患者应选择个体化治疗,并辅以溶栓治疗。