数词“百”大写作“伯”发覆

2020-06-02张涌泉

张涌泉

数目词关涉钱谷之数,有时需要使用繁化的“大写字”,以免字形混淆或后人篡改。差不多30年前,笔者负笈锦城,有幸师从项楚先生研治敦煌学。在项先生的影响熏陶下,我对俗文化尤其是俗语言产生了浓厚的兴趣。在校期间,写了一部题为《汉语俗字研究》的著作,书中有一篇《数目用大写字探源》的短文,(1)张涌泉:《汉语俗字研究》第一版,长沙:岳麓书社,1995年,第363-368页。此书由商务印书馆2010年出增订本;2013年荣获第二届思勉原创奖。指出在公元4世纪前后(约当东晋末),人们已开始有意识地在券契中使用大写的数目字;到了公元五六世纪,这种用法进一步得到普及。但那篇短文只是泛论这种用法的起源,涉及的也主要是一到十这10个字。在此重拾旧题,打算就前文未深入讨论的“百”的大写用法略作探讨。

一

二

考《说文解字·人部》:“佰,相什佰。从人百。”(注文“佰”大徐本作“伯”,兹从《说文系传》本改)“百”“佰”音同义近,盖本一字之孳乳,“百”借用“佰”容易理解。值得讨论的是“百”何以写作“伯”,却是一个一直没有弄明白的问题。对此,人们常见的处理方式是这样的:

三

那么,“百”“伯”“佰”三字究竟是什么关系?按上述处理方式,“伯”似乎是“佰”字之误(二字形音皆近)。然而问题在于吐鲁番和敦煌写本文书“百”字繁化大写多借用“伯”,其例数以千计,而只有少数作“佰”(二者之比约十比一),把“伯”判定为“佰”字之误显然不合情理。

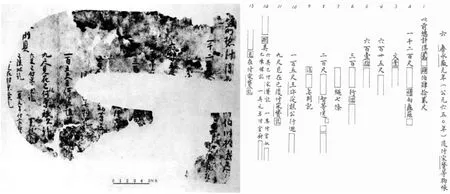

图1 69TKM48:9(a),10(a),16/5(a)《唐永徽元年(650)后付宋赟等物帐》图版及录文

其实,“百”的繁化大写字也许本来只作“伯”,二字同音通用。《广韵·陌韵》博陌切:“百,数名。”“伯”为该小韵代表字。而“佰”则在同一大韵莫白切小韵,与“百”异音。再溯及《广韵》之前的写本韵书,如斯2071号《切韵笺注》、故宫本《刊谬补缺切韵》、裴务齐正字本《刊谬补缺切韵》及蒋斧印本《唐韵残卷》,“百”“伯”二字同在陌韵博白反或博陌反小韵(皆以“伯”为该小韵代表字),此四书皆未收“佰”字。(4)《集韵·陌韵》博陌切小韵才增收了“佰”字。所以当魏晋以后人们有意识地在券契中使用大写的数目字的时候,“伯”作为“百”的同音字(后来《切韵》系韵书的小韵代表字),自然就在首选之列了。试看下面的例子:

图2 北敦2496号《儭司唱儭得布支给历》

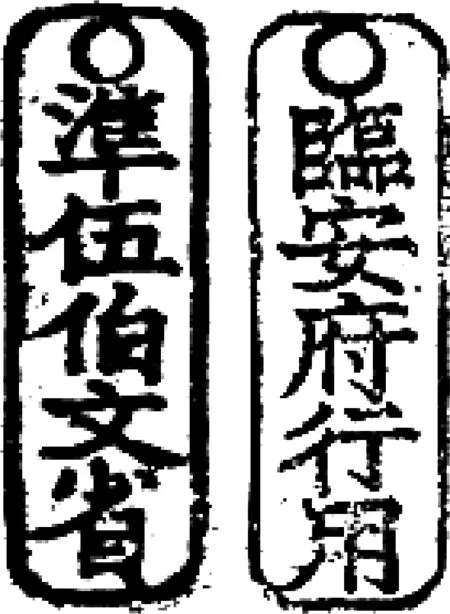

图3 1957年杭州出土的南宋临安府钱碑正背面(5)费均:《解放后杭州出土的一些宋代货币》,《文物》1965年第6期。此例承蒙张小艳告知。

又北敦2496号《儭司唱儭得布支给历》:“法律德荣:唱紫罗鞋两,得布伍伯捌拾尺。支本分一百五十尺,支乘延定真一百五十尺,支乘政会一百五十尺,支啚福盈一百五十尺,余二十尺。”(见图2)此例总计时用“伍”“伯”“拾”,分计时则皆作“五”“百”“十”,可见前者也属于有意用大写的数目字,“百”对应的大写字是“伯”而不是“佰”。

根据上文的举证,“百”繁化大写作“伯”,较早的用例出现在高昌延昌(561—601)年间,这和拙作《数目用大写字探源》一文关于一到十等数目字在公元五六世纪逐渐普及的判断大致吻合。宋程大昌《演繁露》卷三“十数改用多画字”条云:“古今经史凡书千百之字,无有用阡陌之阡、公伯之伯者,予故疑旧本不曾改少画以从多画也。然不能究其起自何时。”(6)《景印文渊阁四库全书》第852册,台北:台湾商务印书馆,2008年,第90页。程氏疑千百之字“不曾改少画以从多画”的说法显然是靠不住的。(7)“千”的繁化大写吐鲁番和敦煌文书有“阡”“仟”“遷”等形,用例很多。

四

其实“伯”“百”古本通用。《汉书·食货志上》“亡农夫之苦,有仟伯之得”颜师古注:“仟谓千钱,伯谓百钱也。今俗犹谓百钱为一伯。”清武亿《金石二跋》卷四“唐国子学石经”条引颜注后按云:“《集古录》毛伯敦铭、龚伯彝铭、伯庶父敦铭,伯俱作百。是百亦通作伯。”又《魏张安姬墓志》(正光二年<521>三月廿九日葬):“春秋六十有五,因抱缠疹,绸缪弥久,医寮(疗)伯方,转加增惙。”(8)北京图书馆金石组编:《北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编》第4册,郑州:中州古籍出版社,1989年,第105页。此例承蒙友生梁春胜提供。其中的“伯方”当读作“百方”。由此看来,“伯”“百”通用,先秦已然,汉魏沿用;后来契券文书“百”繁化大写作“伯”,可谓渊源有自,水到渠成。

宋以后文献“百”字大写仍有作“伯”的。如宋夏竦《古文四声韵》(北京国家图书馆藏宋刻配抄本),卷端有夏竦本人的序进表,末署“开国公食邑捌阡肆百户食实封贰阡陆伯户臣夏竦谨序进”,作者前用“百”,紧接着“食实封”的时候却写成了“伯”,想来也不会是无意的吧。又如元孔齐《静斋至正直记》卷一“铜钱牌”条云:“宋季铜钱牌,或长三寸有奇,阔一寸,大小各不同,皆铸‘临安府’三字,面铸钱贯文,曰‘壹伯之(文)’等之类,额有小窍,贯以致远,最便于民。近有人收以为钥匙牌者。亦罕得矣。”(9)孔齐:《静斋至正直记》,清毛氏抄本。这种“铜钱牌”后世仍有留存,如解放后杭州出土的临安府钱牌(图3),背文是“临安府行用”,面文是“准伍伯文省”,正与孔齐的记载吻合。所谓“伍伯文”,就是“五百文”,可见这个大写的“伯”即便南宋时期仍然为官方正式场合所通行。

不过,早期的繁化大写用字往往不太固定,如吐鲁番出土文书“五”既作“伍”,又作“仵”;“七”既作“柒”,又作“漆”;“八”既作“捌”,又作“拔”;“九”既作“玖”,又作“究”;“千”既作“仟”,又作“阡”和“遷”,等等。同样,“百”的繁化大写既可作“伯”,也不妨作“佰”。只是到了宋代刻本流行以后,刊刻文字规范化,大写的“佰”才逐渐占了上风。但假如把古代更为常用的“伯”也校改作“佰”,(10)《汉书·食货志上》“有仟伯之得”的“伯”也当读作“百”,《汉语大字典》称通“佰”,也是受今天“百”大写作“佰”的影响所致。那就难免以今律古之讥了。